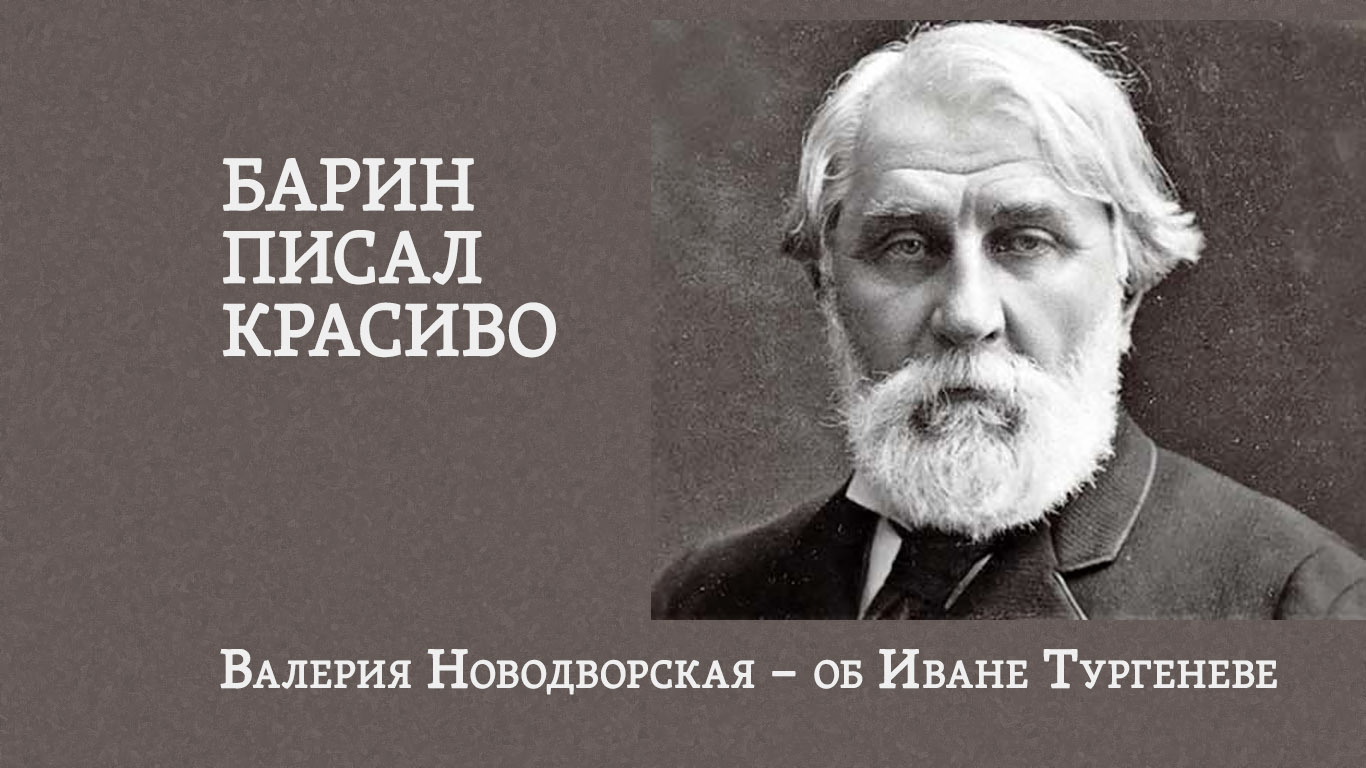

Путь наверх

Исповедь начинающей поэтессы.

![]()

Со мной всегда случаются странные истории. Вот, например, как я стала поэтессой! Моя подруженция Наташка лихо пишет всякие смешные стишки, а рассказы уж совсем, и вообще она фан-девка. Ее литературная деятельность, связанная, в частности, с неудовлетворённостью мужем, набрала скорость, и моя подруга попала на какой-то графоманский конкурс-фестиваль – то ли «Пушкин в Бретани», то ли «Пушкин в Ментоне», то ли Лермонтов на бригантине, которая, естественно, поднимает паруса.

В общем, там она познакомилась с кучей пишущих козлов, мужского, женского и среднего рода, и привезла какой-то приз. Кажется, Пушкин стоит на носу бригантины, которая держит курс на Африку. Еще она привезла с собой ворох визитных карточек, на которых была написана вся ошеломляющая правда об участниках: что они члены всего, что имеется в словесности и в бессловесности, доктора наук, почётные члены и авторы десятков книжек. На некоторых значилось просто и весомо: такая-то – ПОЭТ! А я как раз в последний год активно писала стихи, и Наташка сказала, что хорошо и что просматривается дальнобойный потенциал, как у межконтинентальной ракеты.

Тогда я стала писать роман и написала 17 страниц, и тоже – хорошо! Типа: он ее любит, а она ему всю жизнь не даёт, но хочет дружить. А не даёт потому, что какого-то ощущения близости с ним нет, то ли кожей, то ли внутренностями, как говорят наши собратья американцы. А тогда и нет того, чего бы я хотела достигнуть с тобой, милый, ну что ж – может быть, в следующей жизни. Он, конечно, этому верит и еще более проникается тем, какая она сложная и ненормальная. А на самом-то деле – просто лень, да теперь и некогда: я ведь теперь писатель, а для этого мне нужно моё собственное качественное время и моё пространство, как в журналах пишут.

Одеваюсь я хорошо, но, в основном, для себя, а когда у них, то есть у героев романа, слюни капают на грешную землю – это только снова влечёт меня в «Блумингдейл» или в «Зару» на шоппинг-терапию. Так называет это ушлая Наташка.Она мне порекомендовала послать мои произведения на конкурс-фестиваль в Европу, в Мюнхен, и сразу в двух номинациях – поэзия и проза! Вот оторва! Меня приняли, и я взяла с собой две пары узких джинсов, платье, почти мини, и полетела, задрав хвост. Наташка порекомендовала, что для дела очень важно выглядеть намекающе сексапильно, т.е. для процесса отбора, а если старые козлы выберут, то и для процесса получения премии, когда делают фото, вешают в интернете, а потом другие козлы сладострастно упиваются твоим вдохновенным видом в мини-платье. Что-то я много про козлов, профессиональному писателю так нельзя.

Муз Поэзии наприлетал воз и маленькая тележка. В основном были какие-то тётки с текстами о былой неудавшейся любви, которая, очевидно, случилась очень давно и, может, и не с ними, или о ностальгии по каким-то деревьям и вообще растительности на среднерусской возвышенности, но в основном в степях Украины (без подводной лодки). Растительность и поля были какие-то неживые, не шумящие и не щемящие, а передранные с картинки на обложке «Родной речи». Да они и были, по большей части, какими-то бывшими учительницами. Молодые поэтески, закалённые в интернетных графоманских баталиях и обменом сладкими гадостями в «Живом Журнале», вели себя более независимо, будучи уверены в своём авангардизме и постмодернизме.

Небольшие прослойки мужиков представляли собой курьёзное зрелище: пожилые сумасшедшие (хотелось иметь неподалёку скорую помощь!), все больше продуцирующие какие-то пародии и подражания, или молодые люди, бесполые и худосочные, особенно на фоне полновесных форм одесских учительниц. Несколько «живых классиков» с публикациями в толстых журналах, о чём они постоянно напоминали, а также кто с кем, когда пил, – члены жюри, – держались вместе, много пили, явно издевались над рядовой поэтической массой. У них модно было ругать Кушнера, вспоминать о задушевных встречах или переписке с Бродским и рассказывать небылицы об эскападах Женьки Рейна. В процессе этой творческой активности они раздевали меня глазами. Пару раз, в пьяном виде, пытались это сделать не только глазами, но я кокетливо отбилась – не без помощи танкообразных одесситок.

Я твёрдо помнила Наташкины наставления в случае чего беречь себя для роковой встречи, которая может, кстати, и оказаться полезной, что случается в судьбе поэтессы. Приятное, так сказать, с полезным. Один из «мэтров», непонятно как сюда попавший, был какой-то мафиозник с Украины со странной фамилией Суконный, в чёрной рубашке, темно-сером галстуке и всегда в костюме, в то время как остальные великие были в джинсах и майках и с похмелья. Суконный оказался автором пяти поэтических книг и двух романов, вероятно, изданных в его же дочерней организации. На обложке романов расстилалась широкая украинская степь с оскалом небоскрёбов на горизонте, крупным планом лицо дивчины с крутой косой, румяными щеками и в фирменных темных очках «Ягуар», которые она, очевидно, нашла в степи, собирая колоски. В отдалении вырисовывались очертания ковбоеобразного самого Суконного, похожего на Юла Бриннера из «Великолепной семёрки». Суконный упорно приставал, обещая златые горы, не знаю уж, чего, но, когда я ему соврала, что мне нет 18-ти и по законам этой страны его могут посадить, он почему-то поверил и предложил меня удочерить. Я вежливо отклонила это лестное предложение.

Мы все по очереди выступали, в то время как «живые классики» сидели за пластиковым столом президиума и посасывали из флакона из-под стола, по-моему, дешёвый бренди и все маслянее смотрели на меня по мере повышения содержания алкоголя в их организмах. По-моему, результаты конкурса были ошеломляющими! Первую премию, не денежную, но какую-то статуэтку-памятник местному пиву (которое так любил сам фюрер), получила дама средних лет с пышным названием Элеонора Мандула, бывшая преподавательница литературы, а ныне экскурсовод с зычным голосом, натренированным перекрикивать живую жизнь на старинных гулких площадях Центральной Европы. Она энергично прочла что-то о бездушных европейцах, которые не могут, как ни старайся, понять глубинную русскую культуру еврейского населения России и окраин, а заодно и родного русского народа-богоносца. Элеонора также была замечательна тем, что когда-то у неё произошла судьбоносная встреча с Евтушенко. Мандула тогда была свежая и бойкая, и Евтушенко ей что-то наговорил, что за десятилетия обросло цветистыми подробностями вроде: «Это и Борис Леонидычу бы полюбилось, а уж ему-то палец в рот не клади, это я вам говорю». Я на минуту закрыла глаза и представила себе палец Мандулы, зажатый лошадиной челюстью Пастернака. И тут же открыла глаза, чтобы не видеть этого.

Вторая премия, такой же пивной бочоночек, но поменьше и покрытый не золотой краской, а серебряной, получила Виктория Прудовкина. Она издавала свой альманах поэзии то ли в Чикаго, то ли в Филадельфии. Он, альманах, т.е. сама Прудовкина, учредил свою собственную премию за лучшие стихи, которые ежегодно и единогласно получала сама Виктория. Злые языки в виде еще одной тётки из Чикадельфии шептали, что премия составляет 300 долл. А доноры все Прудовкины кореши из русских магазинов и рекламных газет. Серебряная призёрша объявила перед своим выступлением, что она задами не живёт, хотя ее собственный, с трудом втиснутый в тугую юбку зад как раз говорил об обратном, если только зад может говорить. Дело было в том, что Прудовкина отказалась от устарелой практики рифмованного русского стиха и писала верлибром, что она и сообщила с французской гнусавостью.

Выяснилось, что в прежней жизни она преподавала французский в школе где-то в Херсоне и даже пробовала свои силы во французском стихосложении, но читать ее там было некому. По-видимому, часть членов жюри, а особенно Суконный, были впечатлены широтой размаха прошмандовкина свободного стиха, а особенно объёмистой грудью, живущей своей собственной волнообразной жизнью в тонкой гипюровой блузке, – и она получила серебро. В ее верлибре колосились какие-то леса, водопадом ниспадали страсти (в это как раз верилось) и томились девы, ждущие всю жизнь ЕГО (оказалось – Бога!), очевидно, так и оставшись девами. Третью премию, бронзовый бочонок, получила молодая поэтесса Марианна Кекелкина, развитая девушка в вельветовых джинсах и обтягивающей майке с надписью, таинственной для большинства: EAT ME! Кекелка гордилась тем, что еще до отъезда с Родины ходила на какой-то семинар в Москве, то ли Третьяковского, то ли Паниковского. Она писала «размытой строкой», спотыкающейся в прозу, с тканью, тут и там прошитой рифмами сикось-накось. Кекелка получила специальный приз жюри «За наведение мостов между Западом и Востоком». Кекелка все твердила, что у неё приняли подборку в журнал «Уральские сумерки» и что скоро мы все бросимся ее читать. Почему Кекелка была уверена, что я все брошу и начну искать эти «Сумерки» и впиваться в ее строки – непонятно.

И тут, представьте, – мне присудили специальный приз за философскую глубину строки! По-видимому, мои высоко открытые ноги сделали своё дело. Оказывается, мэтры обратили внимание на мою строчку «Когда я покупаю огурцы, я думаю все время о тебе!». Они предположили, что я говорю о Боге и что это блестящее проявление поиска ДУХА везде, в простом, в лопухах ежедневной жизни. В будущем году привезу стих про синенькие – посмотрим, что они тогда скажут! После этого пошли выпивать, вместе с «живыми классиками»! Один из, самый знаменитый, задушевно объяснил, что я не получила главных призов только потому, что у меня в текстах встретились вагина и зовущие соски!* Что, мол, в традиции русской поэзии это невозможно. Хотя неясно, почему все эти осени, снега, берёзы и разлуки – возможны.

Самый знаменитый выпивал по маленькой стопочке, распускал вокруг меня паутину и все время рассказывал о знаменитом литобъединении, который он когда-то основал, постоянно называя уменьшительными именами нескольких знаменитых писателей, которые, очевидно, под ним ходили. Вскоре он упал под стол и успокоился, крепко заснув, чтобы снова, проснувшись, немедленно рассказывать про свой клуб, с которого и пошла современная поэзия. Мне одновременно и было стремена, и нравилось, что классик похрапывал у моих ног в замшевых сапожках. От горя и ненависти к призёрам я напилась – мы все сидели за одним столом и заказали водки.

Рядом уверенно поместился незнакомый мне рослый, видный классик, который, выпив, начал размахивать руками и громко вещать – и в результате выбил у меня из рук стакан, наклонился все подбирать и вот тут-то, совсем пьяная, я в приступе благодарности начала его целовать. Я хотела было продолжить стоя наше близкое теперь знакомство, но под давлением веса классика стала падать на пожилую пару за соседним столом, не имеющую ни малейшего отношения к русской поэзии. Меня подхватили поэтессы-соратницы и потащили укладывать в мой номер, где отмывали в раковине и давали аспирин. Одна из соратниц говорила, что обязательно нужно выпить литр солёной воды, и тогда будешь как огурчик. Огурцом я становиться не хотела, а хотела посмотреть, куда бы меня завела судьба сегодня вечером с рослым классиком. Но соратницы не пустили, пообещав, что так могут и изнасиловать.

На следущий день во время многочасового перелёта на экономическую родину меня мучило алкогольное отравление: от всего этого немецкого пива, копытец на вертеле и капусты. Так что, для окружающих мужиков, судя по моим мученическим глазам, я выглядела совсем как безумная поэтесса. Рядом сидели две весомые когтистые американские девицы, явно из нью-йоркских «джапих», и все время перелёта через Атлантику смотрели женский журнал, где были представлены несколько десятков задов кинозвёзд, и надо было угадывать, где чей представлен зад – Анжелины Джоли или Джей Ло и т.п. Я тоже краем глаза пыталась развлечь себя этой благородной задачей и отвлечься от тошноты, но большую часть времени провела между своим местом и туалетом.

Встретивший меня муж был очень недоволен, что сидел не солоно хлебавши, не понимая, что и я вернулась не солоно хлебавши. Мол, целую неделю его не кормили, не выслушивали и не давали. Почему это всегда произносится во множественном числе, непонятно. А я-то одна…

Я пыталась вести себя, как советовала Наташка, как настоящая поэтесса, не обращая внимания на рычанье мужа и нытье дочери, с ее настроениями и бросаньем трубки из-за того, что противный Брэд уже два часа не звонил и не посылал тексты.

Мы с Наташкой собрались у неё в кондо, распили бутылку «Грей Гуза», закусывая копчеными миндальными орешками и кешью (орехами), выкурили пачку «Парламент лай», сняли колготки и в конце совещания решили, что на следующий год я снова поеду на фестиваль, победю Элеонору Мандулу и проверю рослого интересного классика на вшивость. Наташка сказала, что показывать козью морду мужу, стервозность и публичное пьянство – это черты настоящей женщины-поэта. – Стервозность? – спросила я.– В первую очередь! – твёрдо сказала Наташка и показала прокуренный палец с красным сексапильным ногтем всему мужскому полу!

* В заключении мы приводим полный текст стихотворения, на которое ссылается автор.

В доме твоём читала стихи до рассвета,

Когда уходила на службу твоя жена,

И ты слушал меня, как Тютчев бы слушал Фета,

И ты говорил, что я такая одна.

Я читала про ночь при луне и другие ночи,

Про первый поцелуй и то, что идёт за ним,

И ты тогда начинал волноваться очень

И даже жене по полчаса не звонил.

Я читала про Родину, ее золотые колосья,

Про свой город, которого, к счастью, ты не видал,

И про третьего мужа, которого звали Ося,

Но он был русский и поэтому страшно страдал.

Мы с тобой оставались как будто одни на свете,

Ты мне становился бесконечно родным и близким

И на вопрос, что нашёл во мне как в поэте,

Ответил честно: «Твои зовущие сиськи».