КРАСНЫЙ ДОМ

или

КЛЕТКА ИДИОТОВ (1917-1918)

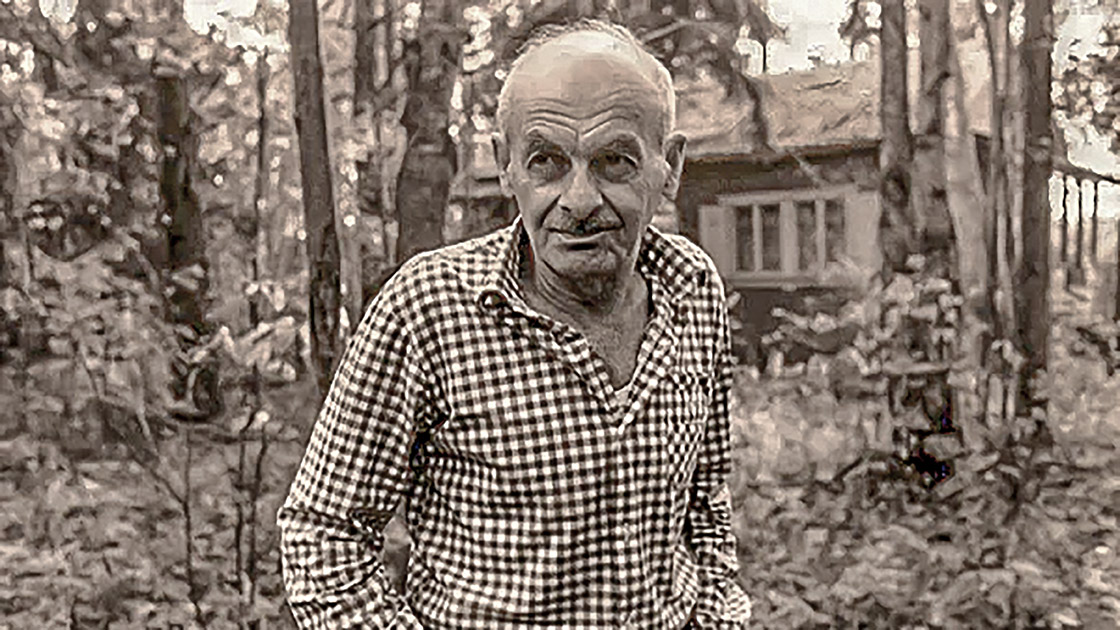

Владимир Александрович Линденберг (Челищев) родился в 1902г в Москве. Происходит из старинного русского дворянского рода Челищевых. В1918году, чудом избежав гибели, Линденберг взял (фамилию отчима и выехал вместе с ним в Германию. В 1920 году он пишет автобиографическое произведение «Три дома», третья часть которого предлагается вниманию читателя. Впоследствии Линденберг изучал медицину в Боннском университете, работал невропатологом. С1936 по 1941 год сидел в немецком концлагере. С1947 года Линденберг много пишет по-немецки, он автор нескольких книг по медицине и ряда художественных произведений. Линденберг – писатель-моралист; рассуждения об общих религиозно-этических проблемах он сочетает с автобиографическим материалом. Может быть, публикация произведения, написанного автором в восемнадцатилетнем возрасте, привлечёт внимание русского читателя к этому одарённому и почти неизвестному в нашей стране писателю. Говоря о Линденберге, нельзя не сказать ещё об одном человеке – профессоре Вольфганге Казаке. Именно он в 1985 году впервые опубликовал повесть Линденберга «Три дома» в научном сборнике Института славистики Кельнского университета, и дал любезное разрешение на перепечатку отрывка из неё в журнале «Странник». До недавнего времени Вольфганг Казак возглавлял названный Институт. Он является автором уникального «Энциклопедического словаря русской литературы с 1917 года», переведённого на двадцать языков (в переводе на русский словарь был издан в Англии в 1988 году). Казак занимался переизданием в Германии собрания сочинений Достоевского, переводил на немецкий язык Гоголя, Паустовского, Солженицына; он – автор нескольких монографий о русской литературе.

До сих пор была игра с жизнью, была игра – в жизнь…

А теперь началась игра в кошки-мышки. И мы были мышками, а судьба кошкою.

В четырнадцатом году бабушка уехала из нашего дома, – наняла себе квартиру в Москве, на Домниковской.

Мадам Дюбароль, старая, худая, желчная Француженка, приходившая к нам к чаю, – «pour causer» или попросту – «посплетничать», ужаснулась, как услыхала о бабушкиной квартире…

«О, mа chere Степань Иванич, c’est une плакой дом, ужасни дом, с ´est une mauvaise rue, – этта некарош улиц, – там много vilains много шум…» В эти дом Hotel Moscou, – я там жил, – очень стран хотель, плако и Hotel, там вси «cocottes» и многа voleurs – ночи много крик, там страшни Hotel… Не кадить в этта дом Степань Иванич!»

Так худосочная француженка на русском жаргоне увещевала бабушку не въезжать в дом на Домниковке.

Но бабушку не легко было убедить, может быть, наоборот, несмотря на то, что она была весьма буржуазной, этот ореол тайны и ужаса привлекал ее.

А я вдруг при слове «Hotel Moscou» что-то смутно вспомнил, но не мог дать себе отчёта, где и когда я слыхал об этом. И долго мучался пока наконец сам не только узнал, но и пережил…

Осенью семнадцатого года голод, холод и нужда – три брата навестили нас и прогнали нас из нашего сказочного дома в Гирееве, в котором мы прожили два счастливых года.

Бабушка звала нас к себе и как ни было нам тяжело и грустно, все-таки пришлось ехать.

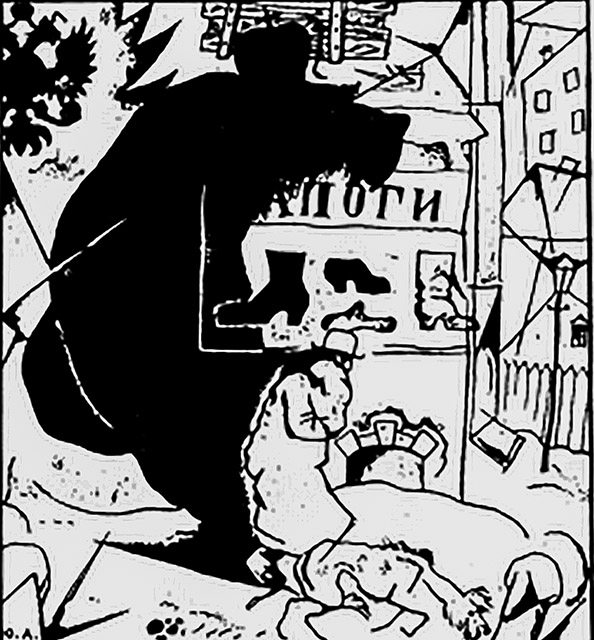

Дом был угловой, огромный, буро-красный, – с огромною массою окон, тремя подъездами…

На углу была «ночная чайная» весьма подозрительного вида… А сбоку, наверху, висела огромная выцветшая, поблёкшая вывеска – «Hotel Moscou», – у парадной стоял, зевая усастый, рыжий швейцар в поблёкшем, потрёпанном мундире.

Негостеприимно встретил нас Красный дом и дверь пискливо захлопнулась за нами и заплакала, точно спрашивала – «m’aimes tu, m’aimes tu, m’aimes tu?»

Сразу, точно десять атмосфер опустились на нас и стало нам тяжело и тоскливо, и почувствовали мы, как мы безвозвратно попали под влияние этого дома, как муха попадает в клейкую паутину паука и уже не может выбраться…

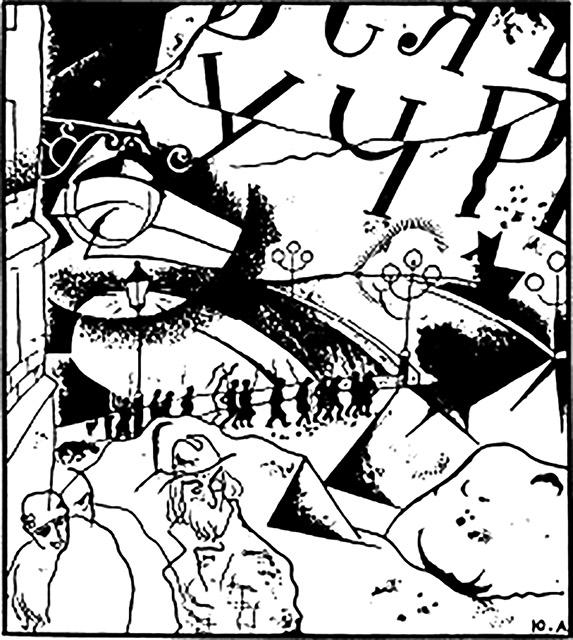

Вскоре мы ужились и осмотрелись. Против дома были Спасские казармы, и окна наши выходили как раз на их помойные ямы…

Несколько вдали серела Сухарева башня, а вокруг белели палатки и беспрестанно колыхалась чёрная масса спекулянтов, продававших нагло – ворованные вещи…

Рядом с домом была баня, и вечером подозрительные женщины в коротких юбках стояли очередью и нагло и нетерпеливо, лихорадочно ждали чего-то и не могли дождаться, – ругались меж собою и голодными, жадными глазами оглядывали проходивших мужчин.

Но страннее и ужаснее всего был сам Красный дом… Мы звали его – «домом под утопающей звездой» или «клеткой идиотов»

С первого мгновения мы возненавидели его всею душой…

В нем было пятьдесят шесть квартир… и в каждой квартире была своя тайна, иногда перепрыгивающая из уст кухарок в чьи-нибудь уши…

Люди, жившие в Красном доме, боялись света, и как кроты или летучие мыши вылезали лишь ночью из нор…

А днём двигались как тени или как неживые, заведённые манекены, и я всегда сомневался – существуют ли они вообще…

Преддворие

Ночью из угловой чайной раздавались нечленораздельные пьяные звуки, крики, ругань… там постоянно гостили шайки воров, кокаинисты и спекулянты…

Чуть ли не каждую неделю врывалась милиция, арестовывала и закрывала чайную. Но чайная была как Ванька-встанька, и несколько дней спустя снова цвела криками и тайнами, под другим именем … Тотчас же внизу, у парадной в треугольнике под лестницей, где стояла одна кровать, сундук да стул, – жил «страж у порога», пародия на человека, швейцарша Елена, – горбатая карлица с огромною безобразной головой, злющая-презлющая… Она тиранизировала весь дом… Каждый день крикливо ругалась с мужем – профессиональным вором, который жил в чайной с проститутками и делал иногда нападения на наши квартиры… Все боялись Елены и плясали под ее дудку.

I Этаж

На первом этаже жила молодая еврейка, слепая Левина, красавица. Вышла замуж за девятнадцатилетнего мальчишку, который женился на ее деньгах… Она была кокетлива, любила наряжаться и была безумно счастлива, не подозревая, что в ее же квартире жила любовница ее мужа… – не знала ничего.

Иногда пробегала тонкими пальчиками по нашим лицам, смотрела красивыми невидящими глазами и, мертво улыбаясь, говорила: «Я знаю всех вас», – и смеялась как колокольчик.

II Этаж

На втором этаже была лечебница накожных болезней, и целый день женщины и мужчины с закутанным лицом, подозрительного вида входили и выходили.

Иногда приходилось мне входить вместе с такими в парадную, и мы оглядывали друг друга с взаимным сочувствием, но никогда не заговаривали, но когда больной останавливался у лечебницы и видел, что я подымаюсь выше, лицо его вдруг становилось испуганночужим, и он тревожно отворачивался…

Иногда вечером вносили на носилках какую-нибудь колышащуюся, закутанную, бесформенную массу, – тогда всюду открывались двери и с каждой площадки выглядывало несколько любопытных лиц. Швейцар шикал на нас, и носилки исчезали в темной пасти двери… и ночь дышала болезненной, тяжёлой, жуткой тайною, – которая пела о заразных, едких болезнях, о безысходном отчаянии и об одинокой, холодной смерти…

3 Грации

Против двери лечебницы, на пьедестале стояли гипсовые три грации; запылённые, грязные и исписанные режущими глаза словами.

Это снова судьба сыграла пародию и поставила трёх граций перед дверью лечебницы для венерических и накожных болезней.

Но кто-то, по-видимому, раз польстился на трёх граций, ибо одним утром пьедестал стоял пустой, – трёх граций не было…

III Этаж

На следующем этаже была вывеска: «Madame Eudoxie de Paris. Salon de confections pour madames».

Madame Eudoxie из Парижа была ни чем иным, как вульгарной, слащавой, толстой русской бабой, с грубым извозчичьим голосом и манерами. Почему-то она считала себя особенно экзотичной и решила для тона быть француженкой…

Своего возлюбленного, которого она нашла на Сухаревке, он торговал там шнурками для сапог, она называла Жаном, избегая прозаичного имени Ваньки.

Но иногда в ателье мадам Евдоксии раздавался безбожный шум и переполох, слышалось шлёпанье пощёчин, истеричные крики, звенела посуда… Девчонки выбегали на площадку и кричали: «Слышь! Дунька-то опять взбесилась, – с Ванькой дерётся, точно белены обожралася – стерва!» И madame Eudoxie вдруг превращалась в Дуньку.

Под конец она сама выбегала на лестницу, красная и, тяжело дыша, кричала на весь дом: «Ах, он негодяй, подлец, бездельник, вздумал тут хозяина играть! Вон, вон из моего дома!»

Напротив Дуньки жила неофициальная гадалка, имевшая два зала, один для мужчин и другой для женщин…

И было очень странно, гадала она по-видимому только по ночам, и те, кто приходил, как-то виновато, боязливо крались, оглядываясь по сторонам, вдоль стены… Гадали целую ночь, – так как лишь утром снова выходили и также виновато крались вниз, и облегчённо вздыхали, когда за ними захлопывалась дверь под ворчание Елены, ждавшей на чай.

Мумии

Этажом выше жили Степановы. Муж с женой и прислуга – старики… Целый день сидели в кухне и дули чай с блюдечка, вприкуску…

Оба восемь лет уже не разговаривали друг с другом, после «случайной» измены мужа… они были точно иностранцами, и служанка Анюта служила им переводчицей. Восемь лет сидели они друг против друга в кухне и пили чай, манерно, как манекены, а когда хотели сказать друг другу что-нибудь, подзывали Анюту и громко говорили ей:

«Анюта, передай Николай Иванычу, что сестра его только что звонила.»

И Анюта тут же передавала ему сказанное… получался, понятно, смешной и ненужный абсурд.

Когда приходили гости, их усаживали в кухне за стол и заставляли пить чай. Его родственники садились к нему и не говорили с ней, а ее родственники не обращали на него никакого внимания…

А беспартийный молча пил чай, и не знал, говорить ему или нет, а если говорить, то как говорить?

И вот, наконец, последняя дверь. Сердце моё беспокойно бьётся, дыхание прерывается. На медной дощечке: «Степания Ивановна Студенцкая». На звонке: «перевернуть». Я верчу. Дребезжащий звонок… там – внутри, суматоха, суетливые крики, шлёпанье туфлей… вот – она у двери… истеричный голос: «Кто там?» – «Я!»

– «Кто, я?» – злой вопрос. – «Я! Володя!» Дверь открывается, – бабушка, растрёпанная, съехавшая юбка, не застёгнутые башмаки, морщинистое лицо…

«Где таскался опять? Все уходят, все убегают, меня одну оставили, – на мне вся работа, надоело, брошу все, не стану ничего делать больше, опротивели вы мне все – неблагодарные!» – выкрикивает она резким, гортанным голосом.

Я делаю вид, что не слышу, кладу пальто на сундук, заваленный всякою рухлядью, прохожу мимо неё… иду в столовую. Думаю: «неблагодарные?» Да за что благодарить, за этот ад, который она ежедневно приготовляет нам? В столовой кавардак, два треснувших окна, заклеенных зелёной бумажной полосою, выходят на помойные ямы Спасских казарм, дальше Сухарева башня… перед окнами два некогда зелёных, теперь же только грязных и потрёпанных кресла, Павел топает по ним в подбитых гвоздями башмаках… Неубранный книжный шкап, на нем уродливое, пыльное чучело лисицы. В середине стол, на нем невероятно грязная запятнанная скатерть, кругом стулья с дырявыми сиденьями. У стены буфет, с обоих сторон кровати, одна прикрыта синей шторой, другая за качающейся зелёной, поломанной ширмой… выцветшие обои в сальных пятнах и запачканные мухами и клопами…

Об сыревший потолок весь в трещинах…

Дальше красная гостиная времён Николая I, так же обветшалая, треногие поломанные стулья, безрукие фигуры, забросанный бумагами и письмами письменный стол.

Затем узкая бабушкина спальня, заваленная тряпьём и заставленная сундуками.

А там ванная, холодная и грязная.

На другой половине – грязная кухня, холодная плита, сонмище рыжих тараканов и тучная, коптящая керосинка. Сбоку железная кровать, завешанная мокрыми, серыми полотенцами…

А там, дальше, комнаты жильцов… Музыкант с женой Анютой и ребёнком Валей. А там, проститутка Паня, еврейка Зефира… Все они яркие типы из самых разнообразных слоёв общества, – люди самых различных мнений и мировоззрений…

А над всеми ними, ужасный дух разрушения, гнили и бабушкиных истеричных выкриков, – и наши угрюмые, замкнутые, злые голодные лица… во всей атмосфере зловещая напряженность…

Рядом с кухней, в маленькой серой комнатке, выходящей на двор и помойку, живет Анюта с мужем. Он музыкант, играет вечером в синематографе, а днём снует по Сухаревке и спекулирует. Это прибыльнее.

Бледная Анюта целый день сидит, облокотившись у окна и глядя на помойку, мечтает об иностранной любви… Я рассказываю ей о рыцарях, и она говорит: «Ах, я бы хотела, чтоб в меня влюбился какой-нибудь англичанин, – Ринальд или Артур, ведь любовь иностранца, эта должно быть нечто совсем иное…» Мучила маму давать ей английские уроки… Уроки начинались и кончались с: «I love you…» За это мы получали несколько лепёшек. Но иногда приходила сестра Анюты, толстая баба, торговавшая на Сухаревке обувью, воняла потом, кожей и еще чем-то Сухаревским – и тогда Анютины иностранные мечты умирали…

Анютин двухлетний сынок – рахитик Валя, с большой головой и глазами как два вопросительных знака (мы почему-то звали его Марсиянином) носился весь день по коридору с огромным куском сыра во рту… Наш голодный Павел иногда охотился за сыром, манил Марсиянина в столовую, привязывал за ногу к шаткой ширме и начинал щекотать его. Валька орал, сыр выпадал изо рта и исчезал в Павлином желудке.

Проститутка Паня сняла у нас комнату, была еще очень молода и комична, постоянно смеялась, немного картавила, и говорила:

«Мой дядюшка, мой дядюшка обо мне заботится, мой дядюшка меня балует, он мне даёт столько денег, сколько я хочу» … впоследствии мы узнали, что был не «дядюшка», а «дядюшки»!

Мы ее приняли, но не знали, как с ней обращаться?

Раз вечером Паша одним глазом заглянула в столовую и увидала, что мы пьём пустой чай… она, смущённо постучала и вошла:

«Ядвига Максимовна, – если не побрезгаетесь, приходите ко мне чай пить, – у меня и самовар кипит, и пастила, и халва, и изюм есть… вы небось образованные, а чай «без ничего» пьете, разве можно так!»

Мы сперва смутились, замялись, не знали, что делать, пойти или нет – а приманка была сильна… Паша покраснела, ждала… дядя Саша сказал бы «буржуазные предрассудки»… Мы решились и пошли.

Паша сияла, комнатка была светлая, разукрашена сентиментальными карточками и японскими веерами, совсем как у невинной девушки.

Мы не пожалели, что пошли. С тех пор Паша не хотела ни есть, ни пить одной, а всегда приглашала нас…

Она ничуть не стыдилась и не ощущала своей профессии позорной.

Большевичку Зефиру мы не любили и звали ее «коммунистической ласточкою». Она была рождённым агитатором и, ощипывая в кухне жирного гуся, проповедывала об уравнении жизненных условий, о братстве, равенстве и свободе, а мы стояли и разгоревшимися глазами следили за жирным гусем… Паню она называла «жертвою общественного темперамента».

В кухне у нас резидировала несчастная, чахоточная теософка – Мария Александровна, спала в кровати под качающимися грязными полотенцами. Утром здоровалась с тараканами и делала ритмическую гимнастику, чтобы согреться… Называла маму – «мой деваханический друг», и мечтала о Германии, как мы о синей комнате.

Прислуга наша Аннушка, – или мартышка, как звали мы ее, толстенькая, старенькая, сентиментальная подагричка, влетает в кухню, в растрёпанных чувствах, говорит:

«Я не могу больше тут оставаться, барыня, ей Богу не могу! Жена Адриана приехала и грозится облить меня серной кислотой, – как увидит! я ни минуты больше остаться тут не могу» … и расплакалась… Ей уже за сорок, и Адриан, противный грязный дворник – ее первая любовь…

Ежедневно приходила наша нянюшка и таинственно вытаскивала из разных карманов и дырочек свёртки бутербродов и бутылочку молока и говорила: «Ешьте, ребята, ешьте на здоровье, проголодались, небось, бедные!» Мы набрасывались на съестное и проглатывали… Дорогая наша нянюшка, – она служила теперь у богатых евреев и экономничала, где могла, лишь бы только накормить нас – ее питомцев…

А маме все повторяла, покачивая головой: «Ох, барыня, боюсь я, приедет он, узнает, ведь он убьёт Вас, ей Богу убьёт! Вы ведь знаете каков он!» Это она боялась насчёт развода мамы с «ним», а мама спокойно отвечала: «Ничего нянюшка, авось Господь поможет!»

И наконец самая ужасная фигура Красного дома – наша бабушка.

Мы ненавидели ее всеми фибрами души… Ненависть наша была на желудочной почве, – она заведывала хозяйственным отделом и все копила, на всем экономила, и тиранизировала нас своими настроениями и своим недовольством…

Когда дверь в кухню была открыта, мы видели, как она нетерпеливо стояла перед керосинкой и ежеминутно совала нос в кастрюлю, а то вынимала из супа пальцами еще сырую кость и начинала глодать ее, потом клала обратно в суп… или ела сырую, тухлую конину или гнилую картошку…

Нас тошнило. Или, когда пекла лепёшки, вдруг схватывала горячую со сковороды и жадно проглатывала ее, морщась и обжигаясь…

Павел, стоявший где-нибудь в углу, жадный и злой, напряжённо наблюдая за нею, как бомба влетал в столовую и кричал: «Я видел, я видел – она сожрала, лепёшку сожрала! у-у ведьма!»

Тогда бабушка оборачивалась, начинала топать ногами и кричать в истерике: «Проклятые! жить мне не дают, за каждым куском смотрят!» Крик ее был ужасен, даже соседи сбегались… Бежала она за Павлом, хватала его и тащила в тёмную, вонючую ванну к крысам… Павел извивался, кричал: «Ангел мой, дорогая моя, бабуся моя, я люблю тебя, – обожаю тебя, Ангел мой драгоценный, золотая моя! не буду больше, никогда не буду, серебряная моя!»

Она ему на минуту верила, отпускала умилённая… Но только он освобождался от ее когтей, бежал в угол и оттуда кричал озлобленный: «У-у ведьма проклятая, старуха! ненавиижу-у-у как ненавижу!»

И трагедия начиналась сначала… Павел был ее злым демоном, а она его. С Верой была та же самая история, они постоянно дрались и царапались, а потом шли и показывали нам свои раны…

А я сидел угрюмый и затаил всю ненависть во мне, целый год, не говорив с нею ни слова… Наша ненависть была так сильна, что она нас крепко привязала к бабушке. Это был настоящий гипноз, постоянная, смертельная игра в кошки-мышки… Мы никогда, ни на минуту не выпускали ее из вида, а она нас… Когда Эсфира вечером уходила, бабушка прокрадывалась к ней в комнату, а мы сквозь ключевое отверстие наблюдали, как она воровала и сжирала ее мармелад и отрезала себе ломти хлеба, и затем все бесшумно, быстро прятала с движением маятника… Мы никогда никому об этом не говорили, но ненависть наша росла. Мы так ненавидели ее, что она видимо иссыхала, но и мы сами сохли и сгорали от нашей ненависти. Это стало нашим психозом.

Раз в неделю она уходила к Алексею Васильевичу, перед тем наряжалась, красилась и одевала парик. Приходила иногда очень весёлой, а иногда очень злой, смотря по тому, как он принимал ее.

В ее отсутствии мы отпирали шкап тайным ключом, воровали муку и начинали печь лепёшки, на воде вместо сала. Раз произошёл взрыв, керосинка лопнула, кухня загорелась, мы насилу потушили огонь, в это мгновение слышу, поворачивается ключ в двери…

Она! входит, злющая, – захватывает нас на месте преступления, находит ключ в шкапу, который мы забыли запереть … и устраивает невероятный скандал… С тех пор она перестала вообще выходить из дома, и жизнь стала совсем невыносимой… Вся атмосфера была насыщена ненавистью и бабушкиными ужасными истериками…