Но не одна она была нашим бедствием, кроме неё в квартире были ужасные существа – крысы. Они завелись в нашей квартире с тех пор как голод стал нашим постоянным гостем… Днём нас мучила бабушка, ночью – крысы… Они были настолько дерзки, что совсем не стеснялись ночью бегать по нашим кроватям, даже пробегали нам по лицу. Раз даже крыса прогрызла мою подушку и целую ночь сидела в ней, а я спал и удивлялся, – от чего это моя подушка шуршит и двигается, пока наконец из неё не выскочила крыса… Мама боялась, что они откусят ей нос… В углу под иконою завелась рыжая крыса, садилась на край и умными блестящими глазами смотрела на нас и слушала, а мы переставали разговаривать и прятали лица в подушку… Павел просыпался и начинал гнусить: «Мама, – я есть хочу!» Мы шикали: «Шш, шш, рыжая крыса сидит на иконе!» Он сонливыми глазами скептично оглядывал рыжую крысу и продолжал ныть: «Что крыса, крыса, – я небось есть хочу…!»

Наконец по рецепту маминой подруги Лоры мы спекли пирожков с мышьяком и подложили крысам. На пирожки ушла наша последняя мука, но мы думали – «нам Бог поможет, авось крысы сдохнут…»

Ночью рыжая крыса пришла, обнюхала пирожок, скептично взглянула на нас и жадно съела его… Мы как загипнотизированные смотрели на неё и думали: «Теперь конец, больше уж не придёт!» ВТОРУЮ ночь мы спокойно разговаривали и уже больше не боялись крысы как вдруг шорох и на краю иконы появляется рыжая крыса, и злорадно улыбается нам, смеётся нам в лицо… мы разнервничались и всю ночь плакали в отчаянии… Решились еще раз употребить пирожки с мышьяком, но опять без всякого действия, крысы пожирали пирожки, и все толстели и становились все наглее. Они терроризировали нас.

Ванна наша была засорена и наполнена грязной, темной водой.

Раз бабушка вылетает как полоумная из спальни и кричит в ужасе: «Там крыса, крыса! Дохлая крыса утопилась в ванне! Я больше не могу спать в спальне! бррр…»

Мы все с ужасом оглядывали утонувшую крысу, но никто не нашёл в себе смелости вынуть ее и выкинуть на помойку… Никакие уговоры не помогали… Целая неделя прошла, а крыса все еще лежала в ванной и начала разлагаться и ужасно вонять…

Наконец Павел согласился за вознаграждение, за три лепёшки удалить вонючую крысу. Вооружился длинной кочергой, пошёл, выудил крысу и далеко протягивая руку нёс ее к помойке… за ним шла, отплёвываясь и фыркая, бабушка, за ней Вера, затем мама, я, Паня, Анюта, Зефира и Марсиянин с куском сыра заключал процессию. Но Павел так и не донёс крысы до помойки, ему сделалось дурно и он кинул крысу в окно. Крыса упала на голову, случайно проходившей madame Eudoxie, которая чуть не лишилась чувств и устроила нам ужасный скандал, даже грозилась судом… Павлу здорово попало и он со слезами ругался: «Теперь сами можете выуживать ваших крыс!»

В октябре восемнадцатого года основали домовой комитет, так как приближались тяжелые времена…

Выбрали председателем какого-то чиновника-спекулянта, на дворе повесили набат для случаев опасности.

Парадную и ворота начали запирать и заваливать брёвнами.

Дом стал республикой.

Раз ночью, часа в два, вдруг гулко забил набат. Мы все в невероятном испуге проснулись, вскочили, напялили шубы на рубашки и, держа сальный, мигающий огарок в руке, трясясь, шли по скользкой, вонючей, грязной чёрной лестнице. Там у помойной ямы стояло уже несколько темных фигур под красным светом мигающих свечей и испуганно перебрасывались обрывками фраз: «Большевики… наступают… перестрелка… Казанский вокзал… полон солдат… Спасские казармы… сдаются, опасность… запираться… тушить свет… разбой, обыски… Ворота… завалить дровами…» Несколько мужчин начинают таскать дрова… я думаю: «Зачем? Ведь захотят прийти, – все равно придут!»

Вдруг невероятный гром разрезает ночной воздух… все вздрагивают… «Что это? Снаряд! Близко! Идут! Ради Бога! Господи упаси!» Женщины плачут, кричат… все бегут по квартирам… «Лестницы сторожить!» – кричит кто-то… Мы на нашем подъезде разделяемся на патрули… почти все женщины, – но не беда. Я с мамой, затем Вера с Николай Иванычем и бабушка с г-жой Степановой сторожили лестницу…

Мы с мамой сидим у забитого досками подъезда… Все темно… Квартиры дышат ужасом… а мы спокойны, свободно дышится…

Ночь вдруг оживает… начинает дышать… Грохочут разорванные бомбы… появляются двуглазые автомобили и бесшумно пролетают мимо… С Казанского вокзала все время проходят, точно тени, отряды солдат с насаженными штыками. Слышится еще умирающая где- то песня в ночи… «Наста-ал паа-аследний ре-ши-и-тельный бой» … На углу слышатся крики, бьются, знать… Слышим – громят чайную, дверь валится… Мелкою дробью трещит пулемёт… Взлетает над Спасскими казармами светящаяся ракета. На мгновение висит в воздухе, потом рассыпается во тьме… На углу идёт бой… иногда отдельные крики, трещит пулемёт… звенят разбитые окна… одна шальная пуля пробивает стекло у парадной, жужжит над нами, вбивается в стену…

У ворот стук: «Отворяй ворота». Страж по-видимому в испуге удрал… ответа нет… «А ну-ка братцы – штыками!» Ломят ворота… Тяжело падают… врываются… В квартирах вдруг ужасный шум… крики… Приоткрывается дверь, – кричит кто-то: «Обыск!»

Мы бежим вверх, как раз стучат прикладом в дверь. Я отпираю. Врывается шесть человек – молодые солдаты. Хватают меня: «Кто тут стрелял?» «Тут никто не стрелял!» «В доме стреляли!» «Врёшь!» «Мы весь дом разнесём, коли у кого оружие найдём. Всех вас выведем и по очереди расстреляем.» Меня обыскивают, обыскивают комнаты, под диванами и постелями… Запечатывают форточки, уходят… Вскоре наступает тишина, но дом долго еще дышит ужасом… Восемь дней длится бой. Большевики побеждают… масса жертв…

С тех пор ночи «живут», горят костры, на каждом углу стоят патрули красногвардейцев… звучат выстрелы, крики, пролетают бесшумно двуглазые автомобили… но мы привыкаем…

Жизнь стала еще тяжелей, продукты еще дороже и бабушкины истерики чаще… Но все было бы может быть еще с грехом пополам, если не было бы еще третьего больного места, которое как червь точило наши души… И это была боязнь перед неизвестным… Многие военнопленные уже приезжали и возможно было, что и он скоро приедет… что тогда будет? Отдаст ли он меня маме, обойдётся ли все без скандалов и трений… И мы с мамой целые ночи говорили, говорили, как чахоточные, которые, зная о скорой смерти, хотят выжиться… На черной лестнице ужасно пищали голодные кошки, как младенцы… А мы говорили, говорили… Мечтали о том, как будем вдвоём в синей комнате спокойно жить, только вдвоём, вдали от ужасного красного дома, от всех истерик и психов… «Боже! скорее бы… кончилась бы наконец эта нескончаемая мука!»

Но конца не видно было.

Иногда на Чистых прудах я встречал господина с красным лицом и рыжими усами, и испуганно думал «он». Но он не был «им» …

Бабушкина квартира была раньше квартирою управляющего гостиницей «Москва» и была отделена от неё лишь деревянною панелью… В гостинице «Москва» в последнее время жили исключительно воры, проститутки и спекулянты…

Раз ночью рядом с бабушкой раздались невероятные звуки, хриплые крики, женский плач. Бабушка в испуге вскочила, подозвала нас… Мы прильнули к стене… Слышались отдельные слова, отдельные выкрики: «Стерва… где шаталась? А?» «Я дома была», – пищала женщина. «Где дома была?» – рычал мужчина, по-видимому пьяный. «С кем шаталась, говори!» Она прислонилась к стене, он стал наступать на неё, тяжело навалился и стал колотить ее…

Мы стали стучать… Женщина все тише и тише стонала: «Это еще кто там?! Сволочи, чего хотите, я сам расправлюсь,» – орал пьяный и продолжал колотить. Тело женщины повалилось, он лежал на ней и колотил…

Мы стояли в ужасе и не могли помочь… Наконец кто-то стал ходить, в дверь начали стучать. В комнате все затихло… Дверь проломили… Мы слышали, как шумно схватили мужчину, связали его… над женщиной кто-то долго стоял, наклонившись.

Наутро из гостиницы «Москва» выносили на носилках завёрнутую в простыню безжизненную фигуру.

Мне поручено было ежедневно выносить в помойную яму помойное ведро… Помойку из ямы с ноября уже не вывозили, и двор весь был полон вонючей, разлагающейся грязи…

Раз вечером я в кожаной меховой куртке сидел на зелёном кресле и писал мои записки. Бабушка пристала ко мне: «Иди, вынеси ведро!» «Сию минуту!» – продолжаю писать. – «Ну, ты пойдёшь? а то я сама пойду!» А сама не двигается… Так пять минут, наконец я бросаю тетрадь и иду с вонючим ведром вниз по скользкой лестнице. Внизу наталкиваюсь на Адриана: «Это Вы?» – спрашивает он меня. «Я», – отвечаю я. – «Ради Бога, не ходите пока туда, тут только что шулера в чайной поймали, сейчас расстреливать будут.»

Я становлюсь в двери. Ночь черна. Посередине двора огромная чёрная куча – помойная яма… Слышу топот сапог… Вот выделяются четыре тени… Ставят одну тень к стене: «Стой, ни с места!» Трое отходят: «Молись, а не хошь, как хошь! готов? раз, два, три!» Три выстрела, тень у стены исчезает, слышу падение… Три остальные тени разрывают штыками дыру в помойке и зарывают четвертую тень… Я опорожняю ведро… Наверху все в переполохе, обступают меня: «Что там было, кто там стрелял?» Я молчу, говорю: «Не знаю, я ничего не видал» … Это мистерия.

Почти ежевечерне мы с мамой, или я один, ходим на лекции или в театр, чтобы хоть на несколько часов не смотреть в глаза разрухе и гнили…

Сидим в Художественном театре на «Синей Птице», Матерлинка… Упиваемся вот уже третий раз мистикой сказки. Рядом с нами господин, просто заговаривает, обращает внимание на мой египетский амулет, который я всегда ношу на груди: «Какая дивная вещь, где это вы ее достали?» Мы разговорились. Он адвокат; рассказывает нам свою трагедию.

«У меня тут есть связь с одной артисткой, очень милая дама, вообще мы очень были дружны вот уже шесть лет, но Вы посудите… Достала она где-то два фунта сахара, два фунта, Да, два фунта сахара, белого сахара… И сказала мне, и я сам у неё в буфете его видел, а я прихожу к ней, и даёт она мне пустой чай, пустой чай, а о сахаре ни гу-гу, точно его и не бывало, но я ведь знаю, что сахар у неё есть. Ну подумайте, скажите сами, разве не подло это? разве так поступают с друзьями, разве это любовь? Ну я так и перестал ходить к ней с тех пор.»

Мы вполне оправдываем его…

Возвращаемся домой, оба в ночи, счастливые – на минуту. Проходим мимо Сухаревой башни, там солдаты развели огромный костёр и сидят вокруг, греются и поют песни… молодые, безусые, со смелыми, отважными лицами… и теперь, вне службы, вне будней, все они добрые и мягкие, ругаются так же, как и днём, но без злых мыслей, иногда в забаву, чтобы вспугнуть буржуев начинают палить в воздух, но все без зла, как дети… И нам завидно, вот бы тоже так, бросить все, все, и жить только сегодняшним днём, забыть все, быть ребёнком… Снова идём во тьму… На углу нас окликают: «Стой, кто идёт?!» Мы не отвечаем, мы не знаем, как ответить.

«Мы» – но ведь «мы» – все, а от имени нашего ему тоже дохода никакого… Начинает палить… Мы прислоняемся к стене и бежим, добегаем до парадной и исчезаем в пасти красного дома…

Днём иногда хожу на Сухаревку, там самая разношёрстная публика, вдоль тротуара сидят китайцы в синих ватных одёжах, там гадальщики с попугаями за десять копеек говорят всю правду о прошедшем и будущем… Там баба торгует зелёным и оранжевым квасом и гнилыми яблоками… сбоку сидит нищий с ребёнком-поводком и поёт народную сибирскую песню… На углу стоит старый генерал, торгует газетою… Я покупаю, даю ему рубль, он радостно благодарит…

Я говорю: «Неужели вы можете быть довольны?» Он кивает: «Старое забыто, я рад хоть 10 рублей в день заработать…» И ни злобы, ни ненависти… Тихая детская радость и упование…

Трамвай проезжает, на нем чёрная бахрома людей… Вдруг останавливается… Люди выскакивают; волочат мальчишку лет девятнадцати – должно быть карманщик… «В комиссариат, в комиссариат!» кричат некоторые. «Так тебе и поведём в комиссариат! ишь чего выдумал!» Дамы подбегают, подымают зонты, начинают колотить карманщика по голове, по животу, и минуту видны только подымающиеся и опускающиеся кулаки… Карманщик падает… его поднимают, несколько раз встряхивают, и, если он не движется, несут в комиссариат. На Сухаревке народу тьма… Торгуют всем, что только можно вообразить… Вдруг подымается крик… «Казаки, казаки оцепляют, спасайся кто может!» Получается давка, все бросают, все бегут, бегут в объятия казаков, стрельба, крик, гул, паника… Сухарева совершенно пустеет… но не проходит и получаса, как все снова в сборе… снова та же толкотня, ругань и давка…

Проезжает телега. На ней прикрыт рогожкой покойник. В ногах его два мужика, сидят раскачиваясь, играют в дурака, галдят, шулерничают, а рядом бренчит пустая бутыль денатурированного спирта… Весёлый покойничек!

В Уланском переулке стоит толпа и колышется… Я подхожу: «Что тут такое?» Кое кто оборачивается: «Китаец, задушенный, под снегом…» Все это сказано просто и апатично… Из-под снега выглядывает голова и кончики ног китайца, голова синяя, выкатившиеся глаза и высунутый язык, а рядом лежит мокрый, разорванный бумажный веер, точно брошенный невпопад.

У Анюты болен Валька, денег нет, она посылает мужа к сестре одолжить рублей двести. Он идёт, с трудом выманивает у жадной скупой свекрови двести рублей и направляется счастливый домой… По дороге, в переулке встречает проститутку, она хватает его под руку: «Голубчик, красавчик, есть деньги? пойдём со мной, пойдём голубчик, я проголодалась, замёрзла, ни копейки в кармане нет, ей Богу со вчерашнего дня не жрамши!» Он идёт с ней, отдаёт ей все деньги. Жена ждёт, ребёнок в жару. Он приходит… «Ну, что достал?» – «Достал». – «Принёс? где?» – «Анюта», – говорит он – прости, я отдал их проститутке, она два дня ничего не ела!»

Ребёнок в жару, Анюта не может понять, но прощает…

Мой товарищ – Лялин – умирает от чахотки, при нем пять друзей, он говорит: «Вот друзья мои, деньги мои вы можете пропить, только немножко на похороны оставьте, да меня не забывайте!»

Друзья уходят… идут в ночную чайную, пьют денатурированный спирт, пропивают все деньги и те, что на похороны, делают кроме того долги. Пьяны вдрызг, начинают драться, сгоряча стулом убивают лакея… Приходят красногвардейцы, и троих расстреливают. Четвёртый убегает… А Лялин умирает только на следующий день. Так он переживает троих товарищей…

У подруги маминой, Наташи, зоб. Она год точку назад была у гадалки, и та сказала ей, что через год у неё зоба не будет… Наташа служит на почте, имеет две комнатки, живёт спокойно и уютно, мы раз в неделю заходим к ней и за самоваром отдыхаем от неврастении красного дома…

Раз мы приходим к Наташе, отпирает нам ее мать. «Наташа дома?» «Наташа четыре дня тому назад умерла,» – спокойно отвечает мать… нас это поражает…

А дома, ночью, долгие, тревожные разговоры, мечты о синей комнате… и боязнь… авось все уладится, все обойдётся!

Раз ночью, в январе… часа в два мы все еще мечтали… Вдруг проехал одинокий извозчик, остановился у подъезда… что-то ёкнуло у меня в груди… Хлопнула дверь… раздались медленные, тяжёлые шаги…

«Должно быть к слепой Левиной», – громко говорю я и сам вдруг пугаюсь своего голоса.

Шаги идут дальше… тяжёлые…

«В лечебницу должно быть», – говорит мама, голос дрожит…

«Должно быть Ванька Уваровский», – шепчу я, а сам не верю и хочу заглушить едкую боль в груди.

Шаги подымаются, за ними волочится что-то тяжёлое.

«Должно быть Степанов возвращается из Клуба…»

Шаги прошли мимо Степановых. Мы в невероятном испуге вспрыгиваем «он !!!»

Сердце бьётся, точно хочет вырваться… Шаги останавливаются у парадной, кто-то тяжело, громко дышит… Рука ищет звонок… Резкий звонок…

Мама смотрит на меня ужасными глазами: «Как ты бледен».

Я смотрю на неё, она бела как смерть. «Как ты бела», – повторяю я, как эхо и не слышу своего голоса.

Мы стоим, оба трясёмся, оба боимся идти, боимся, что предчувствие наше оправдается…

«Иди ты», – говорит она.

«Иди ты», – говорю я.

«Нет, ты пойди…»

«Ты боишься», – говорю я.

Звонок повторяется, резче, громче.

«Я иду», – говорит она.

«Я иду», – говорю я.

Идём оба, отворяем дверь.

Он.

Красное лицо, на рыжих усах иней… тот же.

Чемодан и… мешок…

…Мука!!!…

Мы здороваемся… Павел просыпается, и плачет… Из двери выглядывает голова Пани, удивлённая: «Гости, – в такой час?»

Бабушка в рубашке прикачивается, Вера встаёт…

Сердце гулко-гулко бьётся…

Теперь… скоро… развязка.

Мама отдаёт ему свою постель, идёт спать в кухню, к Марии Александровне… я шепчу… «Помни, что бы то ни было, я с тобой!» Ширма качается под кем-то чужим, холодным.

Я притворяюсь спящим.…

Первые дни уже с бабушкой скандал. Мария Александровна вылетает, она не может вынести его флюидов.

Он говорит: «Забирайте ваши вещи, мы уходим из этой разбойничьей берлоги, у меня есть квартира, есть деньги…»

Мама говорит: «Я остаюсь тут – я тебе все писала.»

«Я ничего не получал», – лжёт он и отворачивается.

Наступает неловкое, напряжённое молчание.

Павел лежит на кровати и предаёт, громко, отчётливо говорит: «Александр Сергеевич Челищев!»

«Кто это?» – вспыхивает он.

Мама собирается духом: «Это мой муж! другого я не имею.»

Он быстро выходит в кухню, вынимает белый платок…

На минуту нам его жалко.

Затем он возвращается, глаза его сделались белыми, он ни на кого не глядит.

Мама говорит: «Мне надо поговорить с тобою… Дети…»

Они идут в гостиную, закрывают дверь. Я стою у окна и молюсь… «Господи, дай Бог, чтобы все было благополучно! Дай Бог!» Внизу на улице старуха тянет салазки, спотыкается, скользит… На салазках мёртвый мужчина, ноги волочатся по мостовой, а поперёк живота лежит у него мешок с картошкою…

Из гостиной доносятся мне отдельные слова…

«Дети идут со мной», – говорит он.

«Нет, – старший остаётся у меня, мы не можем, мы не можем расстаться!»

«Хорошо, – говорит он и голос начинает кипеть, – хорошо, делайте, что хотите, я ни копейки не дам. И муку забираю.»

«Мука остаётся тут! Неужели же ты сможешь уничтожить твоего ребёнка?!»

Молчание. Вопрос остаётся открытым.

Он уходит.

Снова та же волынка, снова мама в кровати за зелёною ширмой.

Снова мы мечтаем, и туда, и сюда, как быть, что делать, снова червь – неизвестность – точит нам душу…

А днём голод, холод и бабушкины истерики…

Я чувствую, что больше так жить нельзя, не могу так дальше, нервозность дошла чуть ли не до истерии… случится что-нибудь ужасное… я так дальше не выдержу, схожу с ума…

Мы с мамой бродим как тени и изнываем от неизвестного…

Ночью мама говорит: «Володинька, друг мой, я не могу так дальше, – на моей совести останетесь вы, – вы изголодаетесь, – я хочу из вас людей сделать… ведь разлуки нет между двумя душами, что любят …»

«Разлуки нет», – механически повторяю я… – «разлуки нет», а то, что внутри меня, кричит красным криком: «врёшь, есть, есть, есть разлука!»

Но дальше так страдать не могу, не могу медленной пыткой убивать себя и маму, сил нет больше. Лучше смерть, чем такая мука неизвестности…

И бросаюсь прямо в пропасть, прямо в мою смерть…

Иду и говорю ему: «Я решился, я еду вместе с Вами в Германию.

И ухожу. Возврата нет. «Теперь конец, теперь я убил себя!» – думаю…

«Теперь разлука, – а разлука – смерть!»

А ночью говорю маме: «Я решил, я еду… ведь разлуки – нет!» говорю, а голос трясётся и слезы льются из глаз.

«Разлуки нет», – глухо повторяет мама, и знаю – не верит…

Оба не верим, и стараемся обмануть друг друга и себя…

«Все равно, – думаю, – смерть одна, тут от голодовки, там от разлуки…»

Иду умирать… а так хочется жить! так хочется остаться тут, в Москве, среди родных, близких людей…

Но встаёт передо мной красный дом и скалит челюсти… Нет! нет! только не в красном доме!

И так ночь за ночью теперь мы мечтаем, как и когда снова увидимся, мечтаем о спокойной ясной жизни вдвоём…» Тогда – будет воскресение!» – думаю я.., и еще думаю… «А увидимся ли еще когда-нибудь?» и нет надежды.

Красный дом не легко выпускает свою жертву…

Ночи долгие, бессонные проходят… близится час разлуки… а мы мечтами хотим заглушить режущий голос, поющий о смерти…

И так хочется жить… ведь так молоды мы…

И вдруг мама скажет: «А помнишь в Германии было такое вкусное тягуче-чёрное желе из яблок – тянется – «Apfelkraut» – помнишь? Наверно можно достать его. Вот станешь мазать его на хлеб…»

И чудится тягучий Apfelkraut и манит вдаль… и вдруг во сне превращается в липкую чёрную гущу жизни, из которой нет выхода А так хочется вынырнуть из гущи… жить по-детски, бездумно, улыбчато.

И близится Час Разлуки.

«СТРАННИК» литература, искусство, политика

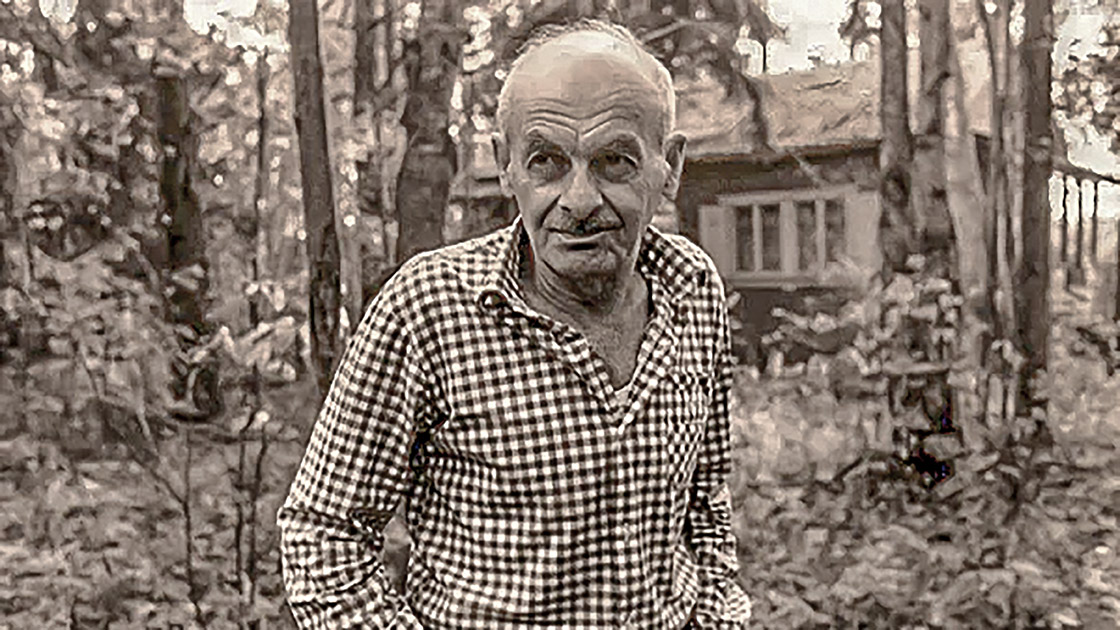

Иллюстрации Ю.П. Анненкова

к поэме «Двенадцать»