“Вкус Анны Андреевны имеет пределом Мандельштама, Пастернака. Обэриуты уже вне предела. Она думает, что Олейников — шутка, что вообще так шутят”. Лидия Гинзбург

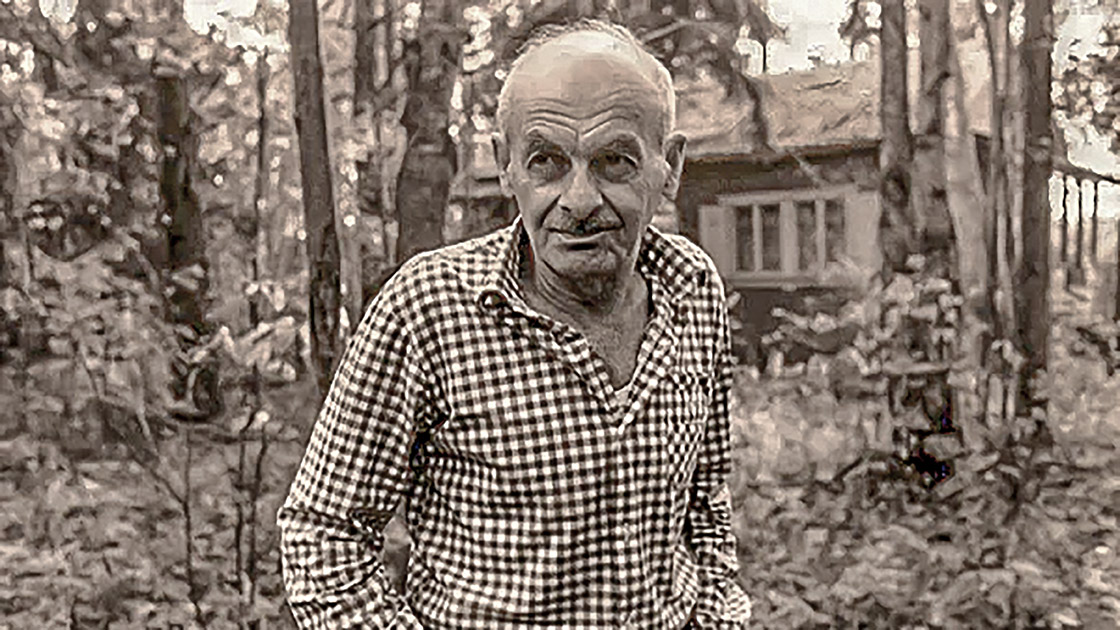

Николай Макарович Олейников

(5 (17) августа 1898, станица Каменская, Всевеликое Войско Донское — 24 ноября 1937, Ленинград) — русский советский писатель, поэт, сценарист. Был редактором журналов «ЁЖ» (1928—1929), «Чиж» (1934, 1937) и др. Псевдонимы — Макар Свирепый, Николай Макаров, Сергей Кравцов, Н. Техноруков, Мавзолеев-Каменский и Петр Близорукий.Родился в станице Каменская (сейчас город Каменск-Шахтинский Ростовской области) в семье зажиточного казака. Окончил 4 класса окружного мужского училища, затем учился в реальном, в 1916 году поступил в Каменскую учительскую семинарию. Участвовал в Гражданской войне, в марте 1918 года записавшись добровольцем в Красную армию. В 1920 году вступил в РКП(б). Работал в каменской газете «Красный казак». Переехав в город Бахмут, становится ответственным секретарем газеты «Всероссийская кочегарка». Познакомившись с приехавшими из Петрограда писателями Михаилом Слонимским и Евгением Шварцем, совместно с ними в 1923 году организовывает издание литературно-художественного приложения к газете — журнал «Забой» (первый номер вышел в сентябре того года). В 1925 году, уже будучи опытным редактором, Олейников получает от ЦК ВКП(б) назначение в Ленинград, в газету «Ленинградская правда». Работает в редакции детского журнала «Новый Робинзон», созданного Самуилом Маршаком.

В 1926—-1928гг. сотрудничает с различными ленинградскими и московскими журналами, занимается организацией детского радиовещания. В 1928 году Олейников становится редактором нового «Ежемесячного журнала» для детей («ЁЖ»), в котором регулярно публиковались Корней Чуковский, Борис Житков, Виталий Бианки, Михаил Пришвин, Евгений Шварц, а также поэты группы «ОБЭРИУ» (Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий), к которой примкнул и сам Олейников. Свои произведения в журнале «ЁЖ» он чаще всего публиковал под псевдонимом «Макар Свирепый».

С начала 1937 года Олейников возглавляет издание ещё одного детского журнала «Сверчок», а 3 июля того года он был арестован как «участник контрреволюционной троцкистской организации» и 19 ноября приговорён к расстрелу. Олейников был расстрелян 24 ноября 1937 года в Ленинграде. По одному делу с Олейниковым были расстреляны ленинградские востоковеды, обвинённые в шпионаже, в том числе японист Н. А. Невский; поэт был знаком с некоторыми из них. Захоронен на Левашовской пустоши. Реабилитирован посмертно в 1957 году. Тогда же его вдова получила в ЗАГСе справку, что её муж умер «от возвратного тифа 5 мая 1942 года». Эта недостоверная дата вошла во многие биографические справочники и энциклопедии.

Олейниковым была создана сложная самобытная поэтика, за внешним примитивизмом которой крылась тонкая и подчас провокативная ирония относительно советского официоза и изысканная пародия не только на поэтов-графоманов, но и на Александра Пушкина и на своего товарища по ОБЭРИУ Николая Заболоцкого. Литературная деятельность Олейникова включает также инсценировки для детского театра, либретто оперы «Карась» для Д.Д. Шостаковича, сценарии (совместно с Евгением Шварцем) фильмов «Разбудите Леночку» (1934), «Леночка и виноград» (1935).

Через 60 лет после его смерти, в 1997 году, харьковский композитор и режиссер Алексей Коломийцев написал рок-оперу «Вивисекция» по мотивам его стихотворений-притчей о маленьких животных.»(Источник - биография поэта, там же стишки)

Самовосхваление математика

Это я описал числовые поля,

Анатомию точки, строенье нуля,

И в свои я таблицы занес

Подлеца, и пчелу, и овес,

И явление шерсть, и явление соль,

И явление летающую моль,

Я придумал число-обезьянку

И число под названием дом.

И любую аптечную склянку

Обозначить хотел бы числом.

Таракан, и звезда, и другие предметы —

Все они знаменуют идею числа.

Свечи, яблоки, гвозди, портреты —

Все, что выразить в знаках нельзя.

Мои числа — не цифры, не буквы,

Интегрировать их я не стал:

Отыскавшему функцию клюквы

Не способен помочь интеграл.

Я в количество больше не верю,

И, по-моему, нет величин;

И волнуют меня не квадраты, а звери, —

Потому что не раб я числа, а его господин.>

(без даты)

«При жизни Николая Макаровича Олейникова (1898—1937) состоялось всего три публикации его стихотворений, подписанных настоящим именем поэта. Вместе с тем стихи его были хорошо известны ценителям поэзии: предназначенные для “неофициального пользования” стихотворения, “послания” и “посвящения” Олейникова циркулировали в рукописных и машинописных копиях с конца 1920-х годов, предвосхищая эпоху самиздата. В “самиздатские” 1960—1970-е стихи Олейникова продолжали, впрочем, распространяться в машинописях и списках наряду с немногочисленными журнальными публикациями.» (Источник - Журнал «Звезда» 2008, №6, публикация Игоря Лощилова.)

Служение науке

Я описал кузнечика, я описал пчелу,

Я птиц изобразил в разрезах полагающихся,

Но где мне силу взять, чтоб описать смолу

Твоих волос, на голове располагающихся?

Увы, не та во мне уж сила,

Которая девиц, как смерть, косила.

И я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть,

И прежняя в меня не лезет снедь.

Давно уж не ночуют утки

В моем разрушенном желудке.

И мне не дороги теперь любовные страданья —

Меня влекут к себе основы мирозданья.

Я стал задумываться над пшеном,

Зубные порошки меня волнуют,

Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом —

Строенье бабочки меня интересует.

Везде преследуют меня — и в учреждении и на бульваре —

Заветные мечты о скипидаре.

Мечты о спичках, мысли о клопах,

О разных маленьких предметах,

Какие механизмы спрятаны в жуках,

Какие силы действуют в конфетах.

Я понял, что такое рожки,

Зачем грибы в рассол погружены,

Какой имеют смысл телеги, беговые дрожки

И почему в глазах коровы отражаются окошки,

Хотя они ей вовсе не нужны.

Любовь пройдет. Обманет страсть. Но лишена обмана

Волшебная структура таракана.

О, тараканьи растопыренные ножки, которых шесть!

Они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями пишут,

Их очертания полны значенья тайного…

Да, в таракане что-то есть,

Когда он лапкой двигает и усиком колышет.

А где же дамочки, вы спросите, где милые подружки,

Делившие со мною мой ночной досуг,

Телосложением напоминавшие графинчики, кадушки, —

Куда они девались вдруг?

Иных уж нет. А те далече.

Сгорели все они, как свечи.

А я горю иным огнем, другим желаньем —

Ударничеством и соревнованьем!

Зовут меня на новые великие дела

Лесной травы разнообразные тела.

В траве жуки проводят время в занимательной беседе.

Спешит кузнечик на своем велосипеде.

Запутавшись в строении цветка,

Бежит по венчику ничтожная мурашка.

Бежит, бежит… Я вижу резвость эту, и меня берет тоска,

Мне тяжко!

Я вспоминаю дни, когда я свежестью превосходил коня,

И гложет тайный витамин меня

И я молчу, сжимаю руки,

Гляжу на травы не дыша…

Но бьет тимпан! И над служителем науки

Восходит солнце не спеша.

1932

Таракан

Таракан попался в стакан

- Достоевский

Таракан сидит в стакане.

Ножку рыжую сосет.

Он попался Он в капкане

И теперь он казни ждет

Он печальными глазами

На диван бросает взгляд,

Где с ножами, с топорами

Вивисекторы сидят

У стола лекпом хлопочет,

Инструменты протирая,

И под нос себе бормочет

Песню «Тройка удалая».

Трудно думать обезьяне,

Мыслей нет - она поет.

Таракан сидит в стакане,

Ножку рыжую сосет

Таракан к стеклу прижался

И глядит, едва дыша…

Он бы смерти не боялся,

Если б знал, что есть душа.

Но наука доказала,

Что душа не существует,

Что печенка, кости, сало -

Вот что душу образует

Есть всего лишь сочлененья,

А потом соединенья

Против выводов науки

Невозможно устоять

Таракан, сжимая руки,

Приготовился страдать

Вот палач к нему подходит,

И, ощупав ему грудь,

Он под ребрами находит

То, что следует проткнуть

И, проткнувши, на бок валит

Таракана, как свинью

Громко ржет и зубы скалит,

Уподобленный коню

И тогда к нему толпою

Вивисекторы спешат

Кто щипцами, кто рукою

Таракана потрошат.

Сто четыре инструмента

Рвут на части пациента

От увечий и от ран

Помирает таракан

Он внезапно холодеет,

Его веки не дрожат

Тут опомнились злодеи

И попятились назад.

Все в прошедшем - боль, невзгоды.

Нету больше ничего.

И подпочвенные воды

Вытекают из него.

Там, в щели большого шкапа,

Всеми кинутый, один,

Сын лепечет: «Папа, папа!»

Бедный сын!

Но отец его не слышит,

Потому что он не дышит.

И стоит над ним лохматый

Вивисектор удалой,

Безобразный, волосатый,

Со щипцами и пилой.

Ты, подлец, носящий брюки,

Знай, что мертвый таракан -

Это мученик науки,

А не просто таракан.

Сторож грубою рукою

Из окна его швырнет,

И во двор вниз головою

Наш голубчик упадет.

На затоптанной дорожке

Возле самого крыльца

Будет он, задравши ножки,

Ждать печального конца.

Его косточки сухие

Будет дождик поливать,

Его глазки голубые

Будет курица клевать.

Жук-антисемит

книжка с картинками для детей

1-я картинка

Птичка малого калибра

Называется колибри.

2-я картинка. Жук

Ножками мотает,

Рожками бодает,

Крылышком жужжит:

— Жи-жи-жи-жи-жид!

Жук-антисемит.

3-я картинка. Разговор Жука с Божьей коровкой

Божья коровка:

В лесу не стало мочи,

Не стало нам житья:

Абрам под каждой кочкой!

Жук:

— Да-с… Множество жидья!

4-я картинка. Осенняя жалоба Кузнечика

И солнышко не греет,

И птички не свистят,

Одни только евреи

На веточках сидят.

5-я картинка. Зимняя жалоба Кузнечика

Ох, эти жидочки!

Ох, эти пройдохи!

Жены их и дочки

Носят только дохи.

Дохи их и греют,

Дохи и ласкают,

Кто же не евреи —

Те все погибают.

6-я картинка. Разговор Жука с Бабочкой

Жук:

— Бабочка, бабочка, где же ваш папочка?

Бабочка:

— Папочка наш утонул.

Жук:

— Бабочка, бабочка, где ж ваша мамочка?

Бабочка:

— Мамочку съели жиды.

7-я картинка. Смерть Жука

Жук (разочарованно):

Воробей — еврей,

Канарейка — еврейка,

Божья коровка — жидовка,

Термит — семит,

Грач — пархач!

(Умирает)

Надклассовое послание

(Влюбленному в Шурочку)

Генриху Левину по поводу

влюбления его в Шурочку Любарскую

Неприятно в океане

Почему–либо тонуть.

Рыбки плавают в кармане,

Впереди – неясен путь.

Так зачем же ты, несчастный,

В океан страстей попал,

Из–за Шурочки прекрасной

Быть собою перестал?!

Все равно надежды нету

На ответную струю,

Лучше сразу к пистолету

Устремить мечту свою.

Есть печальные примеры –

Ты про них не забывай! –

Как любовные химеры

Привели в загробный край.

Если ты посмотришь в сад,

Там почти на каждой ветке

Невеселые сидят,

Будто запертые в клетки,

Наши старые знакомые

Небольшие насекомые:

То есть пчелы, то есть мухи,

То есть те, кто в нашем ухе

Букву Ж изготовляли,

Кто летали и кусали

И тебя, и твою Шуру

За роскошную фигуру.

И бледна и нездорова,

Там одна блоха сидит,

По фамилии Петрова,

Некрасивая на вид.

Она бешенно влюбилась

В кавалера одного!

Помню, как она резвилась

В предвкушении его.

И глаза ее блестели,

И рука ее звала,

И близка к заветной цели

Эта дамочка была.

Она юбки надевала

Из тончайшего пике,

И стихи она писала

На блошином языке:

И про ножки, и про ручки,

И про всякие там штучки

Насчет похоти и брака…

Оказалося, однако,

Что прославленный милашка

Не котеночек, а хам!

В его органах кондрашка,

А в головке тарарам.

Он ее сменил на деву –

Обольстительную мразь –

И в ответ на все напевы

Затоптал ногами в грязь.

И теперь ей все постыло –

И наряды, и белье,

И под лозунгом «могила»

Догорает жизнь ее.

…Страшно жить на этом свете,

В нем отсутствует уют, –

Ветер воет на рассвете,

Волки зайчика грызут,

Улетает птица с дуба,

Ищет мяса для детей,

Провидение же грубо

Преподносит ей червей.

Плачет маленький теленок

Под кинжалом мясника,

Рыба бедная спросонок

Лезет в сети рыбака.

Лев рычит во мраке ночи,

Кошка стонет на трубе,

Жук–буржуй и жук–рабочий

Гибнут в классовой борьбе.

Все погибнет, все исчезнет

От бациллы до слона –

И любовь твоя, и песни,

И планеты, и луна.

И блоха, мадам Петрова,

Что сидит к тебе анфас, –

Умереть она готова,

И умрет она сейчас.

Дико прыгает букашка

С бесконечной высоты,

Разбивает лоб бедняжка…

Разобьешь его и ты!

1932

Муха

Я муху безумно любил!

Давно это было, друзья,

Когда еще молод я был,

Когда еще молод был я.

Бывало, возьмешь микроскоп,

На муху направишь его —

На щечки, на глазки, на лоб,

Потом на себя самого.

И видишь, что я и она,

Что мы дополняем друг друга,

Что тоже в меня влюблена

Моя дорогая подруга.

Кружилась она надо мной,

Стучала и билась в стекло,

Я с ней целовался порой,

И время для нас незаметно текло.

Но годы прошли, и ко мне

Болезни сошлися толпой —

В коленках, ушах и спине

Стреляют одна за другой.

И я уже больше не тот,

И нет моей мухи давно.

Она не жужжит, не поет,

Она не стучится в окно.

Забытые чувства теснятся в груди,

И сердце мне гложет змея,

И нет ничего впереди…

О муха! О птичка моя!

1934

Карась

С. Болдыревой

Маленькая рыбка,

Маленький карась,

Где ж ваша улыбка,

Что была вчерась?

Жареная рыба,

Дорогой карась,

Вы ведь жить могли бы,

Если бы не страсть.

Что же вас сгубило,

Бросило сюда,

Где не так уж мило,

Где – сковорода?

Помню вас ребенком:

Хохотали вы,

Хохотали звонко

Под волной Невы.

Карасихи–дамочки

Обожали вас –

Чешую, да ямочки,

Да ваш рыбий глаз.

Бюстики у рыбок –

Просто красота!

Трудно без улыбок

В те смотреть места.

Но однажды утром

Встретилася вам

В блеске перламутра

Дивная мадам.

Дама та сманила

Вас к себе в домок,

Но у той у дамы

Слабый был умок.

С кем имеет дело,

Ах, не поняла!

Соблазнивши, смело

С дому прогнала.

И решил несчастный

Тотчас умереть.

Ринулся он, страстный.

Ринулся он в сеть.

Злые люди взяли

Рыбку из сетей,

На плиту послали

Просто, без затей.

Ножиком вспороли,

Вырвали кишки,

Посолили солью,

Всыпали муки…

А ведь жизнь прекрасной

Рисовалась вам.

Вы считались страстными

По промежду дам…

Белая смородина,

Черная беда!

Не гулять карасику

С милой никогда.

Не ходить карасику

Теплою водой,

Не смотреть на часики,

Торопясь к другой.

Плавниками–перышками

Он не шевельнет.

Свою любу «корюшкою»

Он не назовет.

Так шуми же, мутная

Невская вода!

Не поплыть карасику

Больше никуда.

1927

Из жизни насекомых

В чертогах смородины красной

Живут сто семнадцать жуков,

Зеленый кузнечик прекрасный,

Четыре блохи и пятнадцать сверчков.

Каким они воздухом дышат!

Как сытно и чисто едят!

Как пышно над ними колышет

Смородина свой виноград!

1934

Послание, бичующее ношение одежды

Меня изумляет, меня восхищает

Природы красивый наряд:

И ветер, как муха, летает,

И звезды, как рыбки, блестят.

Но мух интересней,

Но рыбок прелестней

Прелестная Лиза моя —

Она хороша, как змея!

Возьми поскорей мою руку,

Склонись головою ко мне,

Доверься, змея, политруку —

Я твой изнутри и извне!

Мешают нам наши покровы,

Сорвем их на страх подлецам!

Чего нам бояться? Мы внешне здоровы,

А стройностью торсов мы близки к орлам.

Тому, кто живет как мудрец–наблюдатель,

Намеки природы понятны без слов:

Проходит в штанах обыватель,

Летит соловей — без штанов.

Хочу соловьем быть, хочу быть букашкой,

Хочу над тобою летать,

Отбросивши брюки, штаны и рубашку —

Всё то, что мешает пылать.

Коровы костюмов не носят.

Верблюды без юбок живут.

Ужель мы глупее в любовном вопросе,

Чем тот же несчастный верблюд?

Поверь, облаченье не скроет

Того, что скрывается в нас,

Особенно если под модным покроем

Горит вожделенья алмаз.

…Ты слышишь, как кровь закипает?

Моя полноценная кровь!

Из наших объятий цветок вырастает

По имени Наша Любовь.

1932

Перемена фамилии

Пойду я в контору «Известий»,

Внесу восемнадцать рублей

И там навсегда распрощаюсь

С фамилией прежней моей.

Козловым я был Александром,

А больше им быть не хочу.

Зовите Орловым Никандром,

За это я деньги плачу.

Быть может, с фамилией новой

Судьба моя станет иной,

И жизнь потечет по–иному,

Когда я вернуся домой.

Собака при виде меня не залает,

А только замашет хвостом,

И в жакте меня обласкает

Сердитый подлец управдом…

Свершилось! Уже не Козлов я!

Меня называть Александром нельзя.

Меня поздравляют, желают здоровья

Родные мои и друзья.

Но что это значит? Откуда

На мне этот синий пиджак?

Зачем на подносе чужая посуда?

В бутылке зачем вместо водки коньяк?

Я в зеркало глянул стенное,

И в нем отразилось чужое лицо.

Я видел лицо негодяя,

Волос напомаженный ряд,

Печальные тусклые очи,

Холодный уверенный взгляд.

Тогда я ощупал себя, свои руки,

Я зубы свои сосчитал,

Потрогал суконные брюки –

И сам я себя не узнал.

Я крикнуть хотел – и не крикнул.

Заплакать хотел – и не смог.

«Привыкну, – сказал я, – привыкну!» –

Однако привыкнуть не мог.

Меня окружали привычные вещи,

И все их значения были зловещи.

Тоска мое сердце сжимала,

И мне же моя же нога угрожала.

Я шутки шутил! Оказалось,

Нельзя было этим шутить.

Сознанье мое разрывалось,

И мне не хотелося жить.

Я черного яду купил в магазине,

В карман положил пузырек.

Я вышел оттуда шатаясь.

Ко лбу прижимая платок.

С последним коротким сигналом1

Пробьет мой двенадцатый час.

Орлова не стало. Козлова не стало.

Друзья, помолитесь за нас!

1934

Деве

Ты, Дева, друг любви и счастья,

Не презирай, не презирай меня,

Ни в радости, тем более ни в страсти

Дурного обо мне не мня.

Пускай уж я не тот! Но я еще красивый!

Доколь в подлунной будет хоть один

пиит,

Еще не раз взыграет в нас гормон

игривый.

Пусть жертвенник разбит2! Пусть

жертвенник разбит!

1930

Быль, случившаяся с автором в ЦЧО

(Стихотворение, бичующее разврат)

Пришел я в гости, водку пил,

Хозяйкин сдерживая пыл.

Но водка выпита была.

Меня хозяйка увлекла.

Она меня прельщала так:

«Раскинем с вами бивуак,

Поверьте, насмешу я вас:

Я хороша, как тарантас».

От страсти тяжело дыша,

Я раздеваюся, шурша.

Вступив в опасную игру,

Подумал я: «А вдруг помру?»

Действительно, минуты не прошло,

Как что–то из меня ушло.

Душою было это что–то.

Я умер. Прекратилась органов работа.

И вот, отбросив жизни груз,

Лежу прохладный, как арбуз.

Арбуз разрезан. Он катился,

Он жил — и вдруг остановился.

В нем тихо дремлет косточка–блоха,

И капает с него уха.

А ведь не капала когда–то!

Вот каковы они, последствия разврата.

1932

Послание артистке одного из театров

Без одежды и в одежде

Я вчера Вас увидал,

Ощущая то, что прежде

Никогда не ощущал.

Над системой кровеносной,

Разветвленной, словно куст,

Воробьев молниеносней

Пронеслася стая чувств.

Нет сомнения — не злоба,

Отравляющая кровь,

А несчастная, до гроба

Нерушимая любовь.

И еще другие чувства,

Этим чувствам имя — страсть!

— Лиза! Деятель искусства!

Разрешите к Вам припасть!

1932

Ольге Михайловне

Блестит вода холодная в бутылке,

Во мне поползновения блестят.

И если я – судак, то ты подобна вилке,

При помощи которой судака едят.

Я страстию опутан, как катушка,

Я быстро вяну, сам не свой,

При появлении твоем дрожу, как

стружка…

Но ты отрицательно качаешь головой.

Смешна тебе любви и страсти позолота –

Тебя влечет научная работа.

Я вижу, как глаза твои над книгами

нависли.

Я слышу шум. То знания твои шумят!

В хорошенькой головке шевелятся мысли,

Под волосами пышными они кишмя кишат.

Так в роще куст стоит, наполненный

движеньем.

В нем чижик водку пьет, забывши стыд.

В нем бабочка, закрыв глаза, поет в

самозабвеньи,

И все стремится и летит.

И я хотел бы стать таким навек,

Но я не куст, а человек.

На голове моей орлы гнезда не вили,

Кукушка не предсказывала лет…

Люби меня, как все любили,

За то, что гений я, а не клеврет!

Я верю: к шалостям твой организм

вернется.

Бери меня, красавица, я – твой!

В груди твоей пусть сердце повернется

Ко мне своею лучшей стороной.

1932