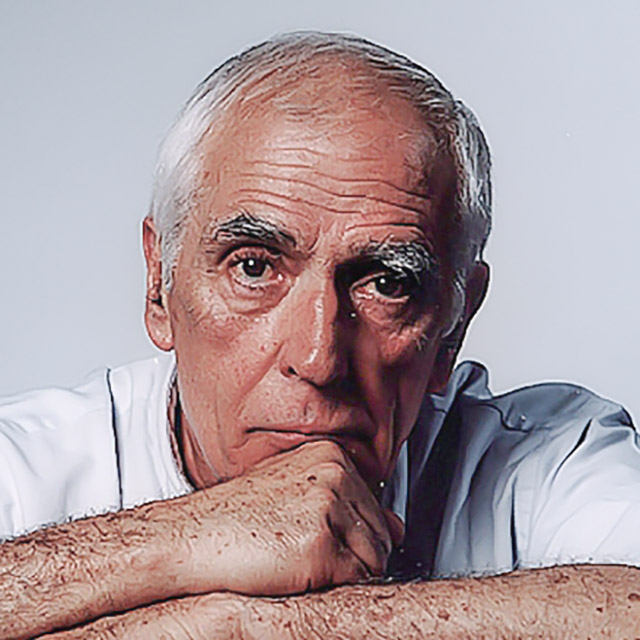

Французский писатель и переводчик Луи Мартинес умер в 2016 году. Ему было 82 года. Луи был многолетним автором «Поверх барьеров». О его литературных пристрастиях можно судить по русским авторам, которых он переводил на французский: Андрей Белый, Осип Мандельштам, Абрам Терц. Пастернак, Солженицын, Салтыков Щедрин, Копелев. Мартинес родился в Алжире. В конце пятидесятых прошлого века участвовал в войне на стороне французских колониальных войск.

Французский писатель и переводчик Луи Мартинес умер в 2016 году. Ему было 82 года. Луи был многолетним автором «Поверх барьеров». О его литературных пристрастиях можно судить по русским авторам, которых он переводил на французский: Андрей Белый, Осип Мандельштам, Абрам Терц. Пастернак, Солженицын, Салтыков Щедрин, Копелев. Мартинес родился в Алжире. В конце пятидесятых прошлого века участвовал в войне на стороне французских колониальных войск.

В защиту русской цензуры

по случаю ее первого тысячелетия

«Я помню, что в годы моего цензорства один мой товарищ не хотел пропустить неблагожелательного отзыва о петербургской погоде, говоря, что это оскорбляет отечество».

А. Н. Никитенко

В колыбель русской литературы Чья-то рука уронила цензорские ножницы. Два кольца, два конца, гвоздик в середине. Прообраз герба. В начале было… Чик!!! Вместе с русским словом, внутри русского слова – чик! Как принято говорить о любом непоправимом недоразумении: так исторически сложилось. По мнению Щедрина причину следует искать в каком-то свойстве отечественной психики. У каждого русского в голове стоит, мол. недремлющий городовой и даже над идеальным градоначальником Глупова витает невидимый шпион. Что ни косточка – то червячок. Не знаю, не берусь судить. Одно достоверно: цензорские ножницы непрестанно щелкают, то вторя голосу, то заглушая его. Настолько привычен аккомпанемент. что как только он смолкает, слушатель по привычке восстанавливает его несложную мелодию Сердцебиение. Верные позывные, по которым узнают голос Москвы… Так и быть! Вся русская литература была подцензурной и трудно ее представить без увечии и скрытых ран или. по крайней мере, без кружевных, зубчатых цензорских узоров: ибо цензура въедается в суть, не пренебрегая мелкими украшениями. Цензура слилась живым словом, как душа с телом, как стиль с //зыком, как Так испокон века.

Само «Слово о полку Игореве» начинается с, розного совета – предвестника ждановских напутствий: «Не лепо ли ны бяшеть, братие, начати старыми словесы…!» Да без модернистских штучек! Коль начинать, то непременно со старого! Затем – еще один вразумляющий удар кулаком: . Начати же ся той песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню!» Былины сего времени – безупречная формула всякого реализма, а замышление б… Бедный Боян! Не сдобровать твоим роскошным метафорам! Пойми, Боян, до чего все это нам чуждо! А не поймешь – не зарадуешься! Брось ты «растекаться мыслью по древ\ и серым волком по земли»! Так нельзя! Это же внутренняя эмиграция!

Что, Александр Герцевич,

На улице темно…

Брось, Александр Скерцович,

Чего там, все равно…

Пора (не успели запеть, так ничего: пора!), да, нора нам вернуться к здоровой старине. Таков зачин. Не лепо ли? Да, пожалуй и нелепо… А чем дальше в лес…

Листаешь «Новгородскую летопись» и не без волнения наталкиваешься на такие строки: «В лето 6536: Знамение Змиево на небеси явися. В лето 6537…………………….В лето 6538………………6539………….» и так далее до достопамятного лета 6545, когда «Заложи Ярослав город Киев и церковь Святые Софии». Что именно случилось между мало обнадёживающим появлением Змея и основанием матери русских городов? Нам никогда об этом не узнать. Да неужели? Еще до основания Киева? Уже??! Да. Чья-то рука позаботилась пересыпать рукопись тем задумчивым многоточием, которому было суждено проветрить и украсить пушкинскую строфу. Только Пушкину могло вздуматься превратить мертвый цензурный пунктир и мигание милой бесконечности:

Громада двинулась и рассекает волны.

XII

Плывет. Куда ж нам плыть?..

………………………………………….

………………………………………….

Цензура. Чуть ли не цезура. Передышка. Вдох и выдох, без которых нет и дыхания. (Метафора тем приятна, что тут не скажешь, что с чем сравнивается. Она просто напоминает о духе, как обмене, как крепкой подвижной связи духовного и вещественного, как пределе.)

Цензура – мужественная опека, осознанная необходимость, твердое мужское правило для чересчур женственной русской души. В знак прощения любой государь мог бы напомнить заблудшей овце о своей отцовской любви. Но как это звучит у Николая? – «Впредь твоим цензором буду я!»

Этим все сказано. На это Пушкин не нашёлся, что ответить. Умнейший муж России прекрасно понял: ему царское цензорство – все равно что пугачёвская лапа Гринёву. Жёсткая царственная

ласка. От такой любви никуда не уйдёшь. Конец этой любви – Черная Речка…

Не оболочка – цензура, а нутро. Известен страшноватый петровский указ о надобности доносить на тех, кто пишет сатиры взаперти. А как узнать, коль взаперти? В том-то и дело. Указ этот не про сатиру, а про то, что не укроешься от Чьего-то Взора. Донос – лишь добровольный довесок приговора, любовно вынашиваемого в душе грешника. Была бы шея, найдётся и ярмо. Был бы человек – дело найдётся. Прекрасный указ. К тому же литературно оправдан (цензура догадлива ‘!). Ведь какая могла быть сатира на куракинском языке? Погодите! Будет вам и сатира. Некрасовы там, Щедрины, все будет со временем. Не дура цензура. Она как все живое – диалектична. Печётся она о чистоте и, главное, о своевременности русского слова.

Хоть Екатерину взять. Обладая тонким литературным и политическим чутьём, она поняла, чем грозит радищевское «Путешествие». Затормозила барскую колымагу, беспечно катившуюся в пропасть. На целых полстолетья оберегла русскую словесность от нытиков. При национальной тяге к нудной дидактике и бесконечным выяснениям отношений с самим собой, что было бы, если бы раньше времени дали волю барам безнаказанно плакать о холопах? Мудрая жена велела сослать Радищева и тем спасла кратковременную, твёрдую, ясную дворянскую культуру пушкинской поры. Пушкину она кивнула благосклонно, а Добролюбовым приказала подождать в людской. За что Добролюбовы жестоко и многословно мстили и ее и его потомству. Что ж. Диалектика.

Как ветка, опущенная в соляной родник, жёсткий цензурный запрет оброс причудливыми кристальными цветами. И вот блеснули «Ревизор» и «Мёртвые Души», там где действительность раскладывала одни «деревни, заселённые «Горемыками». Сколько раз опасное философствование и серые утопии разбивались об тесные врата! В разгаре своей мощи цензура выковала сжатое до предела эзоповское слово. В худшем случае, она очистила литературу от дилетантов и впрягла в хорошую науку, в добросовестную эрудицию. Слава Победоносцеву, которому мы обязаны Серебряным Веком и расцветом большой скромной науки! Увы, часть бездарной молодёжи ударилась в революцию – за всеми не уследишь! – сама цензура поддалась модным влияниям, плохо разобралась в изергилях и буревестниках, подекаденствовала, тем самым уготовив себе заслуженную гибель…

В феврале она оказалась на краю бездны… Она вяло чернила солдатские письма и военные корреспонденции, в землю смотрела… Можно было подумать… И в самом деле, Россия тогда разболталась на много веков вперёд… Митинги, собрания. уличная глоссолалия… Но было не до писания. «Облако в штанах» уплывало в дали вчерашнего футуризма. «Петербург» был написан. «Двенадцать» еще впереди… Были, правда, «Апрельские Тезисы»… Потом наступил Октябрь и, как всегда на Руси, невозможное стало возможным. повязли спицы расписные в расхлябанные колеи, цензура не успела хорошенько помереть, как воскресла, уж навеки…

Только при советской власти цензура окончательно слилась с народом, чьё моральное здоровье она так долго оберегала для будущих подвигов. Пропиталась его безоговорочным шовинизмом и поговорочной мудростью, сковырнула с себя позорную чужеземную кличку, стала безымянной, вездесущей и непечатной, как мат – «своей» в доску. Ее неписанные указы – верное отражение народной самозащиты. В ее приговорах знаток узнаёт размах мужицкой расправы. Нет такого ее негласного указа, которому бы горячо не сочувствовала безъязыкая улица. Народ, как правило, безмолвствует. Цензура глас народа. Смелости она знает и пору и меру. Знает, что не все смелые книги – своевременны. Был вам «Один день Ивана Денисовича»? Был. И хватит. Автор лучше не напишет, выбежав из-под одушевляющей кабалы. Мы же знаем… Главное – своевременность и стройность целого…

Милостива цензура! На каждый глаз она накладывает пятнышко надежды – раздражающее, благодатное бельмо, за которым всё чудятся голубые дали недописанного, недосказанного, недоделанного. Своими строгими обрядами цензура – и только цензура – напоминает о грехопадении, о том, что все равно всего не узнаешь, что сам Бог видит правду, да не скоро скажет… В обезбоженном мире, она верная служанка замолкшего богословия. Не будь ее, не было бы и Правды с большой буквы. Она осеняет пророков и ясновидцев, которые становятся близорукими, как только удаляются от неё…

За целое тысячелетие, цензура – единственный постоянный ориентир русского народа, так лениво п брезгливо относящегося ко всякому закону. Все прочее рухнуло. А что пожиже – ушло в песок. Где светлокожие варяги? Где татары, которые за собой оставили казну, кнут, кандалы да людоедскую государственность? Где петровская дикарская немчизна? А александровская стройная колоннада? Где царская власть? Где церковь? Где сама Россия, чьё имя исчезло? Из всего этого если что и выжило в глуши или в тайниках тоскливого сознания – то в самых туманных очертаниях, без строгого лика Закона. Так что:

Красуйся, наш Главлит, и стой

Неколебимо, как Россия!!

Без цензуры страна давно бы растеклась, изошла самоубийственной исповедью…

О необходимости цензурного хомута – и подхомутной тёплой ворчащей соборности – говорит участь выбившихся из-под него. Тут речь не идёт об онемении Ходасевича, о переходе Набокова к другому языку, об отчаянном беге под елабугскую петлю, о неожиданном бунинском или бердяевском советском патриотизме берёзово-танкового оттенка. То были еще вежливые дети старой России, воспитанные дряблой цензурой умирающей империи… Но побывавшие под твёрдой народной властью – ей и только ей обязаны «внутренней» свободой. Выпорхнув из-под тяжести, они заодно теряют и неволю и единственно ценимую ими волю. В состоянии пугающей невесомости стираются границы, сливаются понятия. Поскольку цензура была вправе все запрещать – чуть-чуть разжимая кулак по мужицкой доброте, – запущенные в космос бросаются на право всё говорить, не сразу понимая, что они очутились в другой

стихии. Речь изгнанников то раздувается, то сгущается по законам потусторонней физики, шёпот разрастается в непонятный гул, крик боли измельчается в неуловимый писк. «Последнее Слово», так долго зревшее в жару гнева и печали, беспомощно глохнет в холодном мировом пространстве или разжижается в невнятную проповедь…

Что делать? Запад, конечно, ругать не зазорно. За порнографию и свободные стихи. За распущенность нравов и нехватку танков. За то, что он, изойдя кровью после четырёхлетней войны, не кинулся освобождать Россию от России же, не восстановил Романовых – или на худой конец Керенского – и не помешал стране стать тем, чем она веками рвалась стать – громадным тупиком. Можно и пощеголять отечественной манией рекордов по всем показателям: одна шестая суши! две добрые трети мирового зла! А по хулиганству?.. По пьянству тоже не плошаем! Но главное – страдания! Они и дают нам право нахамить в три космоса! Плевать во все колодцы! В честь наших мучеников можем вести себя как Присыпкин на том свете! Идите-ка, сразитесь с нами на поле сравнительной мартирологии!! Знай наших! Не верите? Наши вам покажут! Они ведь не перестали быть нашими, а мы (хоть краешком души, ну хоть замашками!) ихними! Поняли? Мы как в воду видим ваше будущее. А вашим будущим будет наше вчера и наше сегодня, с гулагом и террором по-нашему! Да не лезьте вы со своими бывшими войнами и резнями! Это цветочки. Страдать полагается только по-нашему. В наказание за то, что вы – не мы, то вы будете нами,

хотя и не вполне достойны такой участи… Поняли?

На такие славянофильские силлогизмы редко кто отзывается из тех, кому они посвящаются. Толстокожие. Носороги. Доводами не пробьёшь. Одно остаётся несчастным спутникам покинутой земли; цепляться друг за друга мёртвой недоверчивой хваткой и создать подобие потерянной жестокой и милой планеты: с внутренним одиночным гулагом, с портативной Лубянкой и карманной Старой Площадью. Писать «Правду» наизнанку. Распространять приёмы «Крокодила» с примесью острожной похабщины и лагерного доносительства. Обличать, ругать, клеветать. Швыряться анафемой и злобными намёками. Вечность здоровой сплетни! Кто с нами – тот против нас! И так туго закрутить круговую поруку страха и злословия, чтоб Г.Б. стал по-настоящему вездесущим, всемогущим, как Господь Бог. Ну а если всю правду сказать………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………А вы бы!!!!!!……………………..

……Помилуйте !!!.….….?

…………… Цензуру мне! Цензуру!!!

«Синтаксис» 4