Око и слеза

Это похоже на заезженный анекдот, который ты уже десятки раз слышал, или на захватывающий бездарный фильм, на котором ты умирал от восторга в детстве, но это правда: когда кагебисты на рассвете приходят с ордером на арест, то на сонный вопрос твоей матери, твоего мужа, твоей жены или, наконец, тебя самого – «Кто там?», они очень часто отвечают: «Телеграмма!» Ты бормочешь, стараясь все делать в полусне, чтоб потом вернуться в свою тёплою постель, в свой уютный утренний сон, «Минуточку!», натягиваешь, что попадётся под руку, нашариваешь в кармане пиджака мелочь и отворяешь дверь. Странно, но самое обидное не в том, что за тобой пришли, и даже не в том, что тебя разбудили в такую рань, а в том, что тебя обманули, сказали «Телеграмма!», и ты, как мальчик, поверил и теперь глупо сжимаешь в своей горячей ладони враз вспотевшую мелочь и от обиды чуть не плачешь.

А что думают в эти минуты они, эти почтальоны беды, эти почтовые ястребы страха? Должно быть, как-то заводят себя, подзуживают. Когда-то в спортивном зале «Динамо» я, пятиклассник, пришедший болеть за своего старшего брата-борца, был потрясен подзадоривающим криком тренера: «Валька! Убей его!» «Валька» – это мой брат. «Его» – это юноша, с которым мой брат боролся. На газетном жаргоне клич тренера, педагога, наставника, которого я заочно обожал и боготворил, называется вполне пристойно: спортивная злость. Но я-то понимал все прямо, я хотел вскочить и крикнуть моему Валечке: «Не слушай, не убивай!»

Кагебисты тоже, должно быть, накачивают себя профессиональной злостью. Иначе, мне кажется, невозможно прийти со злым умыслом к человеку, спящему на рассвете. Впрочем, они не любят слово «кагебист» какой-то подсознательной нелюбовью. Действительно, чего им шарахаться этого слова, вполне официального и служебного? И все же они предпочитают называть себя «чекистами». Это жирное от крови и солёное от слез слово почему-то кажется им героичней и романтичней. Как раз героизма и романтики им и не хватает. Какая уж тут к бесу романтика: подслушивать частные телефонные разговоры, читать доносы, частную корреспонденцию, изучать анкеты, читать по долгу службы самиздат, сидеть на своих проф и партсобраниях, писать заметки в стенгазету «Дзержинец», вербовать осведомителей, бояться начальства, слушать по вечерам «Голос Америки», играть роль умных и значительных отцов перед своими детьми и, наконец, арестовывать и вести следствие по делу людей, которые, в большинстве своём, и не скрывают, что официальная идеология им чужда.

В этих арестах чаще всего нет даже намёка на сыск, на Шерлок-Холмса. А просто по праву нагана ты арестовываешь человека, непохожего на тебя, к тому же не скрывающего этой своей несхожести. Служба. Казённая. Однообразная. С каким-то неприятным душком. Потому и сачкуют они, увиливают, как и все прочие советские служащие.

В сентябре 1976 года шесть дней кряду меня допрашивали майор и подполковник. Когда подполковник выходил из кабинета, майор терял ко мне всякий интерес, извлекал откуда-то книгу шахматных задач и решал их, грызя кончик карандаша. Это была не хитроумная игра с арестованным, не тонкий психологический ход. Майор сачковал. Майор отбывал свой рабочий день, как миллионы других служащих, его соотечественников. И всё же в течение шести дней меня ни на минуту не покидало чувство, что мои толковые собеседники, холеные мужчины среднего возраста, не лишённые чувства юмора, в меру осведомлённые, в меру воспитанные, – смертельно опасны для меня, для людей, которых я люблю, для людей, которых я знаю и не знаю, вообще для всех людей. Это было не паническое, импульсивное чувство, нет, я просто видел, что мужчины, сидящие передо мной, лишены личностной этики, лишены понимания добра и зла. Для них не существовало поступка, который нельзя совершить. Они то ли знать не желали, то ли ведать не ведали про совесть, про честь, про то, что поступки могут быть бессовестными, бесчестными, и что каждый поступок человека непременно сопрягается, соотносится с совестью и честью. Они. Эти мужчины, руководствовались какой-то придуманной профессиональной этикой, которая почему-то давала им право делать низости и подлости: читать чужие письма, подслушивать чужие разговоры, записывать на магнитную ленту чьи-то поцелуи и объятия, чтобы потом шантажировать этими поцелуями, определять, какую книгу читать их соотечественникам, а какую нет. Моё сердце сжималось, когда я представлял себе близких мне людей, насильно приведённых к этим самым мужчинам, способным выполнить любой приказ, любую инструкцию. Было в них что-то безумное, несмотря на прицельность и логичность их вопросов, заурядность их лиц и одежд, несмотря на их типичность, нормальность, жизненность.

Как-то после Московского кинофестиваля среди прочих фильмов в Киев привезли австрийскую ленту «Обречённые». В начале этого фильма совершается убийство. Преступники бросают труп в мелководный, обросший камышами и затянутый тиной пруд. Зритель готовится вместе с полицейскими вести следствие, зритель предвкушает замысловатый, смертельно опасный поиск преступников, разумеется, со счастливой развязкой. Однако фильм идёт, но ничего подобного не происходит. Постепенно становится понятно: труп, над которым грациозно колышутся водяные лилии и кувшинки, – метафора, попытка подсказать зрителю, что не так уж все спокойно в милой и благополучной Австрии.

Невозможно счастливо жить, когда тысячи твоих соотечественников за политические и религиозные убеждения силой удерживаются в лагерях и психиатрических больницах. Эти тысячи – не метафора, не художественная гипербола, не уловка режиссёра, но каждодневная реальность твоей Родины. У каждого из этих людей есть имя, есть биография, есть судьба.

В городе Киеве, по улице Уманской, в доме, где живёт Леонида Светличная, на первом этаже на металлической табличке, прибитой к стене, среди прочих жильцов значится Иван Светличный. Он уже семь лет в заключении, но ЖЭК блюдёт формальности: Иван Светличный остаётся владельцем лицевого счета. Табличка эта режет глаза. Должно быть, Леонида Павловна по несколько раз на день проходит мимо этой таблички. За семь лет у неё было с мужем семь свиданий. В общей сложности, пока длился срок пребывания в лагере, они виделись семь суток. Сейчас Светличный в ссылке на Алтае. Я видел его письмо, присланное уже из ссылки. Он обращается к жене «Моя старёнька». Леониде Павловне нет еще и пятидесяти. Друзья называют ее Леля. В этом «моя старёнька» не смешливый юмор, не добродушное лукавство, но горечь насильственной разлуки, горечь долгих лет, прожитых по злой воле врозь. В том же письме он перечисляет книги, которые хотел бы получить бандеролью или посылкой. Трёхтомник Ф.С. Фицджеральда, «Проблемы литературы и эстетики» М. Бахтина, «Поэтика ранневизантийской литературы» С. Аверинцева, недавно переизданные работы лингвиста Потебни. Все эти книги я сам пытался достать в книжных магазинах. Но я-то жил не в лагере, меня никто не пытался на семь лет вычеркнуть из календаря…

Я видел фотографию, на которой сняты два литературных критика: Иван Светличный и Евген Сверстюк. Я не знаком с женой Сверстюка. О нем мне рассказывали другие люди. Но даже в этом отражённом свете было невозможно не почувствовать обаяния Сверстюка. Сестра Ивана Светличного, Надия, вспоминала, какой это был праздник, когда во время суда над ней, после долгих и тяжких месяцев следствия, неожиданно в зал ввели свидетеля: Евгена Сверстюка. Он шёл в сопровождении конвоя. Его прекрасное лицо светилось, от него глаз нельзя было оторвать. Как достойно, по-человечески, отвечал он на вопросы безликих судебных чиновников. Как обаятельно и мягко улыбался Надии. На фотографии он тоже улыбается. Снимок сделан осенью. Иван в берете, Евген в плаще. Такие серые китайские плащи были в моде в середине шестидесятых Я тоже долго носил такой плащ. У Николая Заболоцкого есть стихи, посвящённые друзьям:

В широких шляпах, длинных пиджаках,

с тетрадями своих стихотворений.

Я думаю, что эти нежные, печальные стихи посвящены ленинградским поэтам, исчезнувшим в конце тридцатых. По «Хронике текущих событий» я знаю, что мягкого и интеллигентного Евгена (его никто не называл по фамилии, только по имени), должно быть раздражающего лагерную администрацию как раз сочетанием бесконечной терпимости и бескомпромиссности, то и дело бросают в штрафной изолятор. К сожалению, в русской грамматике нет времени «continuum». Я пытаюсь все время хоть как-то сказать, что на аресте и суде злодеяние не кончается. Что потом следуют долгие, мучительные, по 365 дней и ночей в каждом, годы.

Где-то в Херсонской области, в лагере общего режима, отбывает свой трёхлетний срок композитор и музыкант Вадим Смогитель. Свои произведения он подписывал псевдонимом Змогитель Верил, что «зможе», верил, что его музыку еще услышат на Украине и не только на Украине. Из консерватории его исключили, обвинив в украинском национализме. Потом долгие годы по той же причине его не исполняли ни на радио, ни на телевидении, ни в концертных залах. Стоило ему написать две-три песни о партии или вожде, и запрет на его произведения был бы снят. Казалось бы, что за мелочи, ну двумя-тремя плохими песнями больше или меньше, что с того? А вот, оказывается, не мелочи. Бесчестью Вадим предпочёл работу учителя пения в школе. Все мы занимались в школе. Разве что учитель рисования вызывает у меня не меньшее сочувствие, чем учитель пения.

В 1977 году Вадима Смогителя вызвали в КГБ и сказали, что одна враждебная радиостанция заявила, что киевский композитор В. Смогитель желает эмигрировать на Запад. Вадима спросили, действительно ли он намерен покинуть СССР. Теперь понятно, что это была провокация. Тогда Вадим подумал-подумал и ответил: да, правда, я хочу эмигрировать. Ему посоветовали предпринять что-либо конкретное в этом направлении: для начала заказать вызов в стране, куда он намерен выехать. Вадим отправился в Москву, в одно западное посольство. По случайности его не задержали постовые милиционеры на входе. Он потом рассказывал, что все время ждал окрика, даже отворяя посольскую дверь. Повезло! В посольстве наотрез отказались содействовать Смогителю в получении вызова. Он пытался объяснить, что его могут арестовать прямо за дверью, едва ли не на глазах дипломатов.

– А что если я останусь в стенах вашего здания?

– Тогда мы вызовем милицию…

Смогитель вернулся в Киев. Ему удалось без дипломатической помощи заказать вызов в Канаде. На следующий день после телефонного разговора с Канадой – речь снова шла о вызове – Смогителя арестовали и обвинили в том, что он избил, на глазах нескольких свидетелей, прямо в центре Киева, некоего рабочего. Много позже, уже после суда, городская газета «Прапор комунизму» в фельетоне, среди трёх или четырёх других хулиганов и алкоголиков, упомянула Вадима Смогителя, коротко описав его выдуманное от начала до конца преступление: от нечего делать слонялся по городу, столкнулся с каким-то рабочим, тот упал, Смогитель принялся бить упавшего ногами, вмешались бдительные и смелые прохожие, тут же подоспела милицейская машина. Вот и всё. Я вспоминаю дело еврейского активиста Александра Фельдмана. О своём «преступлении» Фельдман узнал уже в милиции: оказывается, в вечер ареста он избил девушку с бисквитным тортом, даже ногу ей сломал. А девушка была такая милая и невинная, безупречная служащая детского сада. Днём с огнём ее потом не могли найти друзья Фельдмана ни в одном детском саду Киева… Смогителя, как и пять лет до него Фельдмана, обвинили в злостном хулиганстве, сопровождавшемся особой жестокостью и цинизмом.

О том, что Смогитель под следствием, я узнал спустя месяц после его ареста. Ко мне пришёл его товарищ, украинский филолог Ц. и предложил выйти на лестничную клетку: он боялся, что моя комната прослушивается и КГБ опознает его голос. Мы вышли. Ц. трясло. Мне стало неловко. Я сказал: «Что-то сегодня холодно». Ц. дрожащим голосом начал: «Ты помнишь Вадима?» Потом рассказал про арест. Уже заканчивая, Ц. спросил: «Скажи, кто-нибудь из украинцев еще остался?» Никогда прежде я так остро не ощущал этого ужаса быть украинцем.

Я хочу вернуться к тем людям, о которых упомянул скороговоркой: к той самой несчастной детсадовской служащей и случайно попавшему под тяжёлую руку Смогителя рабочему. Даже не столько к ним самим, сколько к той роли, которую им поручили сыграть. Я не сомневаюсь, что эти люди – внештатные сотрудники КГБ. Я не знаю, чем с ними расплачивались: деньгами, новой квартирой или туристической путёвкой в Германскую Демократическую Республику, но все равно они люди, и как-то кагебисты должны были им объяснить, что и почему. Сфабрикованные дела свидетельствуют о слабости, а не о могуществе Охранки. Значит, все же ей не наплевать на мировое общественное мнение, значит, как-то она считается с западной прессой и радиостанциями. Не знаю, что было конкретно сказано внештатникам в связи с делами Фельдмана и Смогителя, но ясно, что этих людей научили лгать, научили давать на суде, вопреки закону, ложные показания. У КГБ – несколькосоттысячная, если не миллионная агентура. Помимо прямых преступлений против инакомыслящих, КГБ совершает каждый день еще одно тяжкое, но не слишком бросающееся в глаза преступление: на тайных явочных квартирах, в комнатах Особых отделов при Университетах и институтах, в тенистых скверах и парках, в помещениях Отделов кадров всяческих учреждений ежедневно сотрудники госбезопасности учат своих питомцев следить за коллегами, друзьями, близкими, подслушивать чужие разговоры, писать доносы, то есть попросту подличать. Это и есть развращение, растление людей, и процесс этого растления не менее страшен, чем политические суды. Мне рассказывал один бывший сотрудник дипломатического корпуса, что в Африке и Азии тем аборигенам, которые дают компрометирующую информацию в посольство СССР о советских специалистах и дипломатах, выплачивают деньги. Многие аборигены уже знают об этом и даже пытаются подстеречь советских возле какого-нибудь ночного клуба, местного борделя или курильни. Жертву начинают шантажировать. Как правило, насмерть перепуганные советские люди отдают шантажистом всё, что у них только есть. Так что КГБ развращает и растлевает не только своих соотечественников…

Репрессии на Украине всегда были прежде всего ударом по культуре и литературе, без которых немыслимо становление и развитие национального самосознания, а вместе с ним общественного мнения и его выразителей. Казалось бы, деятели, которые еще не разучились мыслить категориями национальными – а таких деятелей остаётся все меньше и меньше, они – одиночки на фоне вывороченного, вырожденного искусства, литературы, науки, – могли бы хоть как-то смягчить ожесточённую внутреннюю политику режима. Однако, современный Советский Союз – это мир смещённых критериев нравственности, порядочности. Как-то мне сказали: «Академик Б. Патон – порядочный человек, потому что он не антисемит». То, что должно быть нормой, возведено в ранг чуть ли не гражданского подвига.

Я долго жил в Киеве рядом с Министерством иностранных дел УССР. Оно находится в переулке Чекистов, рядом с городским КГБ. В этот самый МИД все время приходили какие-то строительные и рабочие бригады: плотники, маляры, дорожники, электрики. Возле входа вечно крутились наряды милиции. Все эти служивые перешучивались, перекрикивались, перемигивались. Там вечно шла какая-то горячая работа, за высокой стеной то появлялись, то исчезали строительные леса, в распахнутых на мгновение дверях, пока сквознячок обдавал меня запахами краски, олифы, канифоли, цемента, краем глаза я успевал заметить какие-то стремянки, бидоны, верстаки. Так своей кипучей жизнью живёт эта потёмкинская деревня. Интересно, кто-нибудь в ООН воспринимает всерьёз делегацию УССР?

Один процветающий шестидесятилетний киевский писатель как-то сказал мне: «Еще не настало время сказать правду. Но я еще скажу, мой час придёт!» Этого писателя уже нет в живых. Вместе с ним умерли его лживые книги и его благородные замыслы. Есть что-то жалкое и одновременно трагичное в этой смерти. Еще трагичней складывается судьба людей действительно талантливых, но лишённых отваги, чувства долга, совести. Казалось бы, судьба так блистательно начинавшего П. Тычины могла бы стать уроком, притчей из быта, предостережением. Впрочем, для некоторых литераторов она и впрямь стала уроком. Я имею в виду не только В. Стуса и И. Калынца, но и десяток других, почти неизвестных поэтов, которым ныне уже далеко за тридцать. Поэты эти – рыцари поэзии, они верны своим эстетическим принципам и вкусам, они понимают, что коррозия личности ведёт к коррозии профессиональной, особенно в таком тонком деле как поэзия. Вот почему эстетическим и этическим компромиссам они предпочитают писать в стол. Кто сегодня, сейчас, талантлив и честен, тот работает и на будущее.

Как ярко, горячо входил в литературу Иван Драч! Сколько было тогда надежд у него самого, у его сверстников, у этого поколения оттепели. Он успел написать несколько замечательных стихотворений и создать вместе с Л. Осыкой киношедевр «Каменный крест». Потом оттепель кончилась. В конце 60-ых было криминалом позвонить Драчу домой: КГБ прослушивал его телефон. Ныне Драч создаёт какие-то литературные монументы. Он получил Премию, но потерял читателей. Я позволю себе коснуться очень деликатной темы – темы верности. Когда-то Иван Светличный и Иван Драч были друзьями и со- подвижниками. Уже долгие годы Светличный в заключении. Ладно, ты, оставшийся по эту сторону проволоки, испугался – это можно понять ты не пишешь своим друзьям писем в лагерь, не посылаешь им посылок, но зачем же, зачем ты славословишь палачей, да к тому же не абстрактных палачей, а живущих рядом с тобой в одном городе! О, как просто быть гуманистом в стихах о далёкой войне, и как нелегко достойно жить в наше мирное безоблачное время. Накануне моего отъезда я случайно увидел Драча в подземном переходе. В искусственном освещении перехода он куда-то нёс своё лицо, похожее на восковую маску, на посмертный слепок, и теперь мне кажется, что мы встретились не под шумным Крещатиком, а где-то в отсыревшем, промозглом склепе или в страшном сне про ночь, проведённую на кладбище среди разрытых могил.

Дорогая, закладка, которую ты вышила украинским узором, когда тебя бросили в лагерный карцер, и которую ты после подарила мне, – в моей записной книжке. Я хочу, чтобы имя твоё переплелось украинским узором с моими строчками. Я хочу, чтобы все мои слова откликались на твоё имя.

Я стоял в «Кулинарии» на Крещатике в очереди за чашкой кофе. Черный, весь в кудряшках, кофе струёй лился из медного бачка. Внезапно, поверх моей головы кто-то хрипло обратился к продавщице: «Мама, почём какао?» Потрёпанный, небритый мужчина моего возраста вопросительно смотрел на продавщицу.

Было время, когда мой одноклассник, щуплый, в синих с начёсом, поношенных шароварах мальчик по фамилии Прокофьев, пахнущий запахом своей квартиры, запахом бедности, не мог оторвать взгляда от гастрономической витрины, где красовались коробочки какао «Золотой ярлык» и «Наша марка». Его сосед по парте Андрюшка на большой перемене извлекал из шуршащей глянцевой бумаги бутерброд с шоколадным творогом. Каждое утро Андрюшкина мать смешивала творог с какао и сахарной пудрой и готовила сыну бутерброд. Но это еще можно было пережить. После уроков мальчики допоздна играли в футбол. И когда Андрюшка возвращался, пошатываясь от усталости и голода, домой, отец бил его ремнём. А Прокофьева не били, его задержек даже не замечали. Вот чего пережить было никак нельзя. Однажды Прокофьев сбежал из дому. Мне позвонила наша учительница и спросила, где может прятаться Прокофьев. Почему-то тогда ходили слухи, что маленькие беглецы ночуют в танке. Танк стоял неподалёку от вокзала, на постаменте. Молодой танкист, погибший в конце войны где-то в далёкой Германии, первым ворвался на нем в наш город, уже покинутый немцами. Я представляю, как лязгающей волной катился танк по узким безлюдным улицам города, ожидая нападения из-за каждого угла, из каждой подворотни, но никто не нападал, и от этого танк просто заходился в собственном рёве. Чушь собачья, никто в этом танке, конечно, не прятался и не ночевал. В каком-то сумрачном проходном дворе я столкнулся нос к носу с Прокофьевым и вместо того, чтобы поговорить с ним, привести к себе домой и накормить, стал гоняться за ним по лестничным маршам и ухающим под ногами тесным деревянным балконам, опоясывавшим двор по периметру. Я пытался поймать Прокофьева, испытывая при этом чувство гордости за свои решительные и благородные действия, чуть ли не с восторгом исполняя свой моральный долг. Бог ты мой, каким, наверное, глухим, чёрствым я был в отрочестве! Конечно же, Прокофьев удрал, мелькнув напоследок своими сдутыми шароварами. И конечно же, это не он хрипло спросил продавщицу: «Мама, почём какао?»

Однажды на кухне у Марка, в дни то ли очередного Гигантского Мора, то ли Большой Чумы, то ли Малой Февральской Холеры, отбывший шесть лет лагерей строгого режима Дима Михеев спросил у нескольких поклонников Чосера и Боккаччо, собравшихся на пир по случаю Конца Света: «Кто помнит себя в день оккупации Чехословакии?» Оказалось, что все помнят и этот день и свою жизнь в этот день.

Мы рассказывали по кругу каждый о своём 21-ом августа. Оказалось, что Владимир Малинкович, тридцатисемилетний врач, кандидат медицинских наук, служил в 1968 году под Киевом в армии, военврачом. Его мобилизовали на два года после окончания института. Когда часть, где он служил, подняли по тревоге и отправили в Чехословакию, Володя отказался подчиниться приказу. Его арестовали. Дело вёл Особый отдел КГБ. Начальство испугалось огласки и замяло дело. Все кончилось офицерским судом чести и досрочной демобилизацией.

Весь мир знает про демонстрацию на Красной площади в августе 1968 года. О каждом из горстки демонстрантов много говорено и рассказано. О них написана пьеса. О них знали мы, их соотечественники, уже в день их подвига, и многие из нас понимали и чувствовали: на Красную площадь вышла наша робкая, наша стыдливая до той поры совесть. И если б эта совесть не вышла, всем нам и тогда и потом жилось бы намного хуже, сумрачней, угрюмей. Я думаю, что и сами демонстранты понимали, как необходим их протест, и не только им самим, но и всем нам, безмолвным, трусливым, слабым. Я нисколько не хочу умалить ни роли, ни значения этой акции, но подвиг Владимира Малинковича кажется мне значительней. Он был один. Его никто бы не осудил, если бы он поехал со своей частью, сказав себе: «Там, в Чехословакии, я попробую помочь чехам…» Ни в день неповиновения, ни пока Малинкович был под следствием, ни годы спустя о его поступке почти никто так и не узнал. Ему не помогала мысль, что его протест поддержит дух соотечественников, останется примером и символом гражданского мужества в духовной истории нации. И все-таки даже наедине с самим собой Малинкович не поступился ни совестью, ни честью. Должно быть, это и есть быть свободным.

Я хорошо представляю, как все происходило. Володя – красивый, лёгкий, интеллигентный, улыбчивый, Володя – умница. Наверное, и в армии его любили, тем более, что он врач, а значит. в любую минуту может каждому понадобиться: не только полковнику, но и полковничьей жене, и полковничьему сыну. И вот этот всеобщий любимец, которому и отслужить-то нужно каких-нибудь два года, подходит к озабоченному спешными сборами замполиту, с которым он, конечно же, на ты – почти друзья ведь – и, виновато улыбаясь, как-то очень стеснительно, мягко, не по-военному говорит, почти бормочет: «Ты знаешь, я не поеду в Чехословакию». Я представляю шок замполита, его попытку отмахнуться: «Брось шутить, Вовик!», потом ярость, вызов караула, приказ арестовать. Я представляю все, кроме себя в такой ситуации. Я цепляюсь за мысль: Володе было тогда двадцать семь, а мне двадцать, но эта мысль не спасает меня. Сейчас я кусаю себе локти: отчего так мало виделись, так редко говорили, пока жили вместе в одном городе? Как же я мог не додружить с Володей. Он был один из немногих, кого я мог спросить, не опасаясь нарваться на невнятные извинения: «Ты подпишешь письмо в защиту…?» Я хочу верить, что и он, спрашивая меня: «Ты подпишешь письмо в защиту..?», тоже не сомневался в моем ответе.

На третий день моего пребывания на Западе я написал из Вены письмо своему другу.

Дорогой Марк!

Ты знал, как и чем мы жили до отлёта, ты проводил нас в Борисполь и остался за порогом таможни. Я хочу рассказать тебе, что было с нами дальше. В таможне нас долго обыскивали, и меня, и Лину раздели догола. Все наши громоздкие чемоданы и мешки я перетаскивал сам, потому что у Лины на руках был Петька. К концу досмотра я весь взмок, рубаха была в пятнах пота. Мне хотелось пить. На втором этаже уже в пустом зале ожидания мы увидели два автомата газводы, но в карманах у меня не было ни единой советской копейки. Если тебе придётся эмигрировать. захвати на воду одну копейку: за неё не казнят. Потом ты видел мою высунувшуюся из окна портового автобуса руку, машущую тебе и всем остальным, но уже не видел, что я заплакал. Мы нашли себе места в хвосте самолёта. Перед нами сидели два тихо улыбающихся японца. Когда самолёт взлетел, стюардессы начали развозить завтрак. С нами тоже обращались, как с иностранцами. Даже вино подали. Но через полчаса самолёт стал дрожать как осиновый лист: мы попали в грозу. Вода хлестала щеки. Повалил снег. Объявили по-английски: «Господа! В связи с плохими метеоусловиями наш самолёт вынужден приземлиться в Минском аэропорту. Экипаж приносит Вам свои извинения!» Где-то спереди загорелось: «fasten helts». «Застегни ремень», – сказал я Лине, чтоб не молчать. «Я почему-то волнуюсь», – сказала Лина. Пётр уснул у неё на коленях. Град по-прежнему сыпал со всех сторон, сверху и снизу. Одним локтем я прикрывал голову и лицо, другим – лицо сына. Колеса стукнулись о бетонированную дорожку минского аэродрома, потом хрустнули сломанные шасси, и самолёт на пузе прополз со скрежетом еще метров сто, снося какие-то мелкие служебные строения и сметая лёгкие фигурки с шахматными флажками в руках. В здании аэропорта нам предложили пройти в «комнату матери и ребёнка». Лине почему-то не хотелось, она плакала, я толкнул ее локтем, получилось грубо, и она заплакала еще сильней. Мы расставались с другими пассажирами. Я чувствовал спиной тихие улыбки японцев. «Главное не волноваться, – успокаивал я себя, – еще все образуется. И не такое пережили. В конце концов у меня в кармане не краснокожие паспорта, а иностранные визы. Мы иностранцы – и баста!» В комнате, куда нас ввели, спиной к двери у окна стоял какой-то мужчина в штатском. Я почему-то брякнул: «Good dav» Он, даже не взглянув на нас, сел к столу и стал куда-то звонить. Звонил долго. Говорил по-русски, так что я ничего не мог понять, кроме «Вилен Павлович», «Валерий Николаевич» и «Бобруйск». Потом он вышел. Мы долго ждали. В голове было совершенно пусто. За нами пришли к вечеру. Молча предложили выйти. Мы шли – я в непросохшей рубахе, моя жена с зарёванным лицом, со спящим на руках сыном. Я думал: хорошо хоть багаж не надо тащить. Значит, повезут в Бобруйск. Они уже там. Вилен пока что смылся с какой-нибудь бабой. А Валерий решает шахматные задачи. Мат в три (четыре) хода. Черные (белые) начинают и выигрывают. Он постукивает кончиком карандаша по нижним, жёлтым от никотина зубам, щурится, нашу машину трясёт на ухабах, мы сбились в кузове в одно влажное солоноватое месиво. В Бобруйск мы приехали ночью.

В Бобруйске нас расстреляли.

Игорь

Жил-был мальчик, прилежный, усидчивый очкарик, круглый отличник. На уроках физкультуры всегда замыкал шеренгу. Почти каждый учитель считал его своим лучшим учеником. Звали его Гриша Токаюк. Называли его все Гришенька. Школу он окончил с золотой медалью. Поступил в Киевский государственный институт иностранных языков, на отделение французского языка. Язык этот он любил и знал с детства благодаря бабушке. Будучи человеком тактичным, студент Г. Токаюк на занятиях редко поправлял своих преподавателей. По дороге в институт и из института, пока ехал в трамвае, выучил испанский, английский, итальянский, чешский, шведский. Институт тоже окончил с отличием. Так он жил, не оглядываясь по сторонам, не отрывая взгляда от учебников, серьёзный, целомудренный, маленький как карманный словарик. Мой искушённый соотечественник, читая эти строки, возможно, ухмыльнётся: как же так, а членство в комсомоле, а сдача экзаменов по истории КПСС, а, наконец, практика, а затем, хоть и недолгая, но все же работа в «Интуристе»? И это целомудрие? Я утверждаю, что не ошибся в выборе слова. И дело даже не в том, что показательный старшеклассник Гриша Токаюк почему-то вступил в ряды ВЛКСМ только в выпускном классе, и не в том, что из-за знания нескольких иностранных языков переводчику Токаюку не было продыху в «Интуристе» и потому ему часто прощались обязательные отчёты для КГБ, а в том, что целомудрие – черта глубоко внутренняя, едва ли не врождённая. Летом 1972 года в составе группы филологов Г. Токаюка направили в Париж для совершенствования знаний по языку. То-то радовался Григорий Александрович: наконец-то услышит, окунётся в живую языковую стихию, увидит вживе то, о чем лишь слыхал или видел на репродукциях и открытках! Группу разместили в гостинице «Виктория». В один из вечеров ополоумевший от счастья Токаюк поехал в гости к своему французскому приятелю господину Галлорини, знакомому еще по работе в киевском «Интуристе». Вернулся поздним вечером, в начале двенадцатого. В вестибюле гостиницы Токаюка уже ждали четверо «коллег-филологов». Один из них грубо схватил Токаюка за плечо и горячечно зашипел: «Ах ты, сука, мало того, что один ушёл, так еще и опаздываешь! Мы тебе покажем, как шляться по Парижам!»

Я останавливаю внимание читателя на этом мгновении из жизни Григория Токаюка. До сих пор ему удавалось жить, не углубляясь в, так сказать, экзистенциальный смысл жизни. Конечно, были у него свои семейные обиды, свой комплекс коротышки, своя война с каким-то школьным учителем, но все это шло как-то стороной, а главная жизнь вполне умещалась под переплётами учебников, книг, и ей там не было тесно. Как должен был отреагировать нормальный советский человек на, мягко говоря, упрёк гебиста? Конечно же, испугаться, содрогнуться, попытаться тут же загладить своё преступление словами, тоном, взглядом, бутылкой «Наполеона»… Однако месье Токаюк почему-то поступил иначе. Он холодно стряхнул чужую руку со своего плеча и не менее холодно сказал: «Уймите свой пыл. Я – на территории свободной Франции!» Я почему-то всегда болею за слабых. Должно быть, поэтому мне жаль того несчастного гебиста. Однако ночью месье Токаюк должен же был прийти в себя, обрести, наконец, чувство реальности и вылезти из своей пресловутой башенки. Неужели же он и ночью не понял, что произошедшее с ним в вестибюле гостиницы «Виктория» может изменить всю его дальнейшую жизнь, что больше он не только заграницы не увидит как своих ушей, но и распростится с педагогическим поприщем, а в худшем случае не только с ним? А может, скажет мой искушённый читатель-соотечественник, этот ваш Токаюк просто глуп? «Да не глупей тебя, дрянь ты эдакая, – отвечу я за Гришу. – Тебе бы хоть каплю Гришиного достоинства…»

На следующий день всю группу филологов привели в самый центр Парижа, на площадь близ Пантеона. Там-то и состоялось собрание, на котором клеймили Токаюка. В помещении гостиницы собрания не устроили, потому что боялись прослушивания. Токаюк на этих сборах отмалчивался, лишь один раз не выдержал и выкрикнул одному из обвинителей: «Ах ты кагебистское дерьмо!» Как человек интеллигентный, он выкрикнул эту фразу по-французски.

Если бы не эта злосчастная история, я не знаю, как бы сложилась дальнейшая жизнь Токаюка. Впрочем, строить догадки, основываясь на сослагательном наклонении, – дело пустое. Я склонен скорее думать, что эта история не могла не случиться с Токаюком.

В начале февраля 1978 года Григорий Токаюк вместе с Петром Винсом приехали в Москву и там, на квартире Ирины Гинзбург, Токаюк выступил с открытыми обвинениями против Киевского КГБ. Начал он выступать по-русски. Однако корреспонденты занимались чем-то своим: перешёптывались, лениво перешучивались, подмигивали друг другу. Гриша заговорил по-французски. Лишь тогда журналисты заскрипели перьями…

Жаль, что Токаюк поскромничал и не провёл пресс-конференцию хотя бы на трёх языках.

Есть в русском языке такое слово: «подписант». Появилось оно недавно, если не ошибаюсь, в середине шестидесятых годов, после дела Синявского и Даниэля. Подписантами называют людей, которые подписывают письма в защиту политзаключённых. Сперва подписантов было сравнительно много. В расцвет либерализации число подписантов в Киеве исчислялось даже не десятками. В июле 1978 года в Киеве оставалось двенадцать подписантов. Письмо в защиту Александра Гинзбурга, к тому времени находящегося под следствием уже год, я подписывал зимой 1978 года в подъезде, на радиаторе, стараясь не обронить с шапки на бумагу капель талого снега. Под дверью подъезда сновали соглядатаи. Был риск, что письмо изымут, но что было делать? Я не знаю, может кому-то из великих правозащитников эти подписи давались легко. Не знаю, может, я трус, но всякий раз вступаясь за кого-то, я не мог не думать, что делаю шаг к собственному аресту, не мог не глотать почему-то вдруг загустевшую слюну. Письма можно было не подписывать, по меньшей мере, по двум причинам: во- первых, ты не намерен эмигрировать и потому не можешь рисковать, во-вторых, ты намерен эмигрировать, и потому снова-таки не можешь рисковать. Многие считали естественным, что письма подписывают бывшие политзаключённые. А между тем, ведь им-то делать это было опаснее, чем всем прочим: это приближало их ко второму, а то и к третьему аресту, и срок им полагался уже как рецидивистам. Один молодой человек так объяснил свой отказ поставить подпись: «Ребята, это ведь не конструктивное предложение…» Я смею надеяться, что все же эти подписи что-то да дают и конструктивного. Кто знает, не было бы их, может, и сажали бы больше, и судов бы не устраивали – расстреливали по камерам, а трупы сваливали в вырытую самими же арестантами братскую могилу. И потом, ведь это от имени народа, то есть от имени каждого из нас, судят и садят, судят и садят, и, ставя свою подпись под письмом протеста, ты отказываешься участвовать в коллективном преступлении. Но даже если бы не было в подписантстве этого, скажем, конструктивного смысла, то и тогда бы оставалось нечто такое, из-за чего стоило бы вложить всего себя в несколько букв, обозначающих твою фамилию, это нечто – твоя совесть.

К 1978 году, после шести лет постоянных преследований, угроз, запугиваний, увольнений с работы, Григорий Токаюк вместо того, чтобы куда- нибудь спрятаться, забиться в щель, испариться, научился не только защищать себя, но и вступаться за других, и когда над кем-либо нависала угроза ареста, то обращались к Токаюку, и когда нужна была подпись в защиту безвинно осужденного, Токаюк ставил ее первым…

У меня есть стихотворение, посвящённое Григорию Токаюку.

За полночь ты выйдешь из подъезда и сразу увидишь три сгустка ночи, в каждом из которых в тусклых лучах зеленоватой подсветки молчат трое мужчин, не считая водителя. Ты оттолкнёшься ногами от асфальтового дна города, и черные сгустки, эти субмарины ночи, плавно поплывут за тобой, не включая фар. Твоё сердце медленно оторвётся от тела и заскользит в противоположную от него сторону, прикидываясь морским ежом или жемчужницей, и чем зловещей будет этот ночной заплыв, тем прекрасней будут воспоминания, но все равно не застёгивай пальто, переночуй у нас хотя бы еще одну ночь.

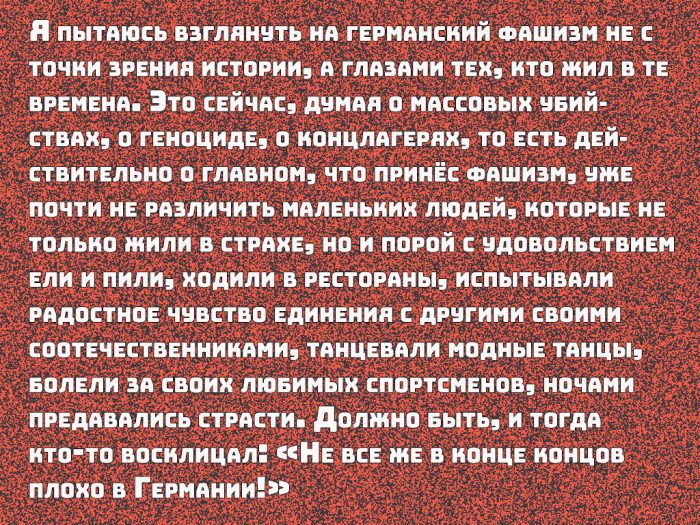

Уже здесь, на Западе, один немец спросил меня: «Что вы посоветуете прочесть правдивого о Советском Союзе?» Я ответил: «Архипелаг Гулаг». Мой собеседник возразил: «Нет, я хотел бы прочесть что-нибудь объективное, а Солженицын тенденциозен». Мне кажется, такая точка зрения если не типична, то, по крайней мере, характерна. Многие считают, что истина где-то посерёдке между официальными советскими декларациями и «Архипелагом Гулаг». Не все же, в конце концов, плохо в СССР.

Я пытаюсь взглянуть на германский фашизм не с точки зрения истории, а глазами тех, кто жил в те времена. Это сейчас, думая о массовых убийствах, о геноциде, о концлагерях, то есть действительно о главном, что принёс фашизм, уже почти не различить маленьких людей, которые не только жили в страхе, но и порой с удовольствием ели и пили, ходили в рестораны, испытывали радостное чувство единения с другими своими соотечественниками, танцевали модные танцы, болели за своих любимых спортсменов, ночами предавались страсти. Должно быть, и тогда кто-то восклицал: «Не все же в конце концов плохо в Германии!»

Да, человеческая жизнь и впрямь не одноцветна, но история рано или поздно все ставит на свои места. «Архипелаг Гулаг», несмотря, а может, и благодаря своей страсти, своему нравственному максимализму, своей предельной злободневности, –- произведение, написанное с точки зрения истории. Это предельно правдивая книга и, как это ни трагично, самая главная книга о моих соотечественниках и для моих соотечественников.

Мне бы хотелось как-то выделить, подчеркнуть длительность происходящей на моей Родине трагедии. За фактом ареста или процесса стоят годы страданий – не только самих заключённых, но их близких, друзей, просто тех, кто хотел бы им помочь, но не в силах этого сделать. Умерла, так и не дождавшись освобождения своего сына, мать психиатра Семена Глузмана. Умерла мать находящегося в ссылке после отбытия долгого срока в лагере историка Габриэля Суперфина. Об этом не было сообщений в прессе, об этом молчало радио…

Нам говорят: дискуссия о правах человека не должна превращаться в идеологический крестовый поход, во вмешательство во внутренние дела другой страны. Но о какой же дискуссии, о дискуссии с кем идёт речь? Слово дискуссия уместно по отношению к обсуждаемым спорным проблемам. Дискуссия о страданиях мордовских или уральских лагерников – святотатство, дискуссия с их мучителями – цинизм. К несчастью, подобные призывы к сдержанности, рассудительности, – не только высказываемая устно или печатно точка зрения. Уже находясь на Западе, я написал обращение для западногерманской прессы в защиту моего друга, члена Украинской группы содействия выполнению Хельсинских соглашений, политзаключённого Петра Винса, против которого уже в лагере фабриковалось новое дело. Моё обращение перевёл на немецкий язык совсем не знакомый мне учитель гимназии того городка, где я остановился. Во Франкфурт со мной поехала преподавательница той же гимназии. Во Франкфурте мы пришли в «Общество прав человека» Там меня выслушали с искренним участием. Прямо при мне позвонили в одну из центральных газет, предложили материал. Журналист на противоположном конце провода сказал: «Эта тема у всех уже навязла на зубах. Русский хочет гонорар?» Говорившая с газетой девушка постеснялась перевести мне ответ корреспондента. Всё же мы пробили в печать сообщение о готовящейся расправе над Петром Винсом, и, быть может, это хоть как-то способствовало тому, что новый процесс над Винсом был приостановлен. Я, конечно же. не намерен навязывать кому-либо своё понимание журналистской этики или вообще задач и назначения журналистики. Но когда речь идёт о жизни и смерти человека, я думаю, что даже газетный жанр может отступить от своих канонов

Один мой бывший соотечественник, живущий на Западе уже лет семь, недавно сказал мне: «Вы. диссиденты, никому здесь не нужны. Вы нужны только до тех пор, пока вы там, в Союзе Это неправда. Это ложь Тот, кто был конформистом у себя на родине, остался конформистом и в эмиграции Я уверен, что мой бывший соотечественник и в Союзе жил так, словно концлагеря Мордовии и Пермской области находятся на другой планете. Тем более, ему наплевать на эти лагеря живя здесь, на щедрой и приветливой чужбине. Его фраза – не более, чем отговорка. Я повторяю: его фраза – неправда, ложь. Я встречал в ФРГ уже десятки людей с больной совестью, людей желающих, но не всегда знающих как нам помочь. .

Накануне отъезда я прочёл каким-то чудом вывезенные из лагеря стихи Игоря Калынца. Дорогая, их переписала твоя рука. Дорогая, я не могу назвать твоего имени – хотя даже одно звучание твоего имени для меня отрада и надежда – потому что тогда они придут и заберут у тебя эти стихи, хотя поэзия им ненавистна. Я не могу отвязаться от одной строчки, даже не строчки, – метафоры: о том, что кто-то или что-то неотделимы «як око i сльоза». Дорогая, ты знаешь, я покинул всех вас не в поисках иной Родины. У меня есть Родина, и она останется со мной и во мне навсегда. И мы неотделимы с ней, как око и слеза. Но эта строчка, да нет, метафора, стекающая по моей щеке! Но эта Родина, для которой у меня столько любимых имен: Наташа, Иосиф, Петр, Гриша, Володя, Марк, Мыкола, Ты!

Печатается с небольшими сокращениями Полный текст опубликован в журнале «Сучаснiсть», 1979, № 4.