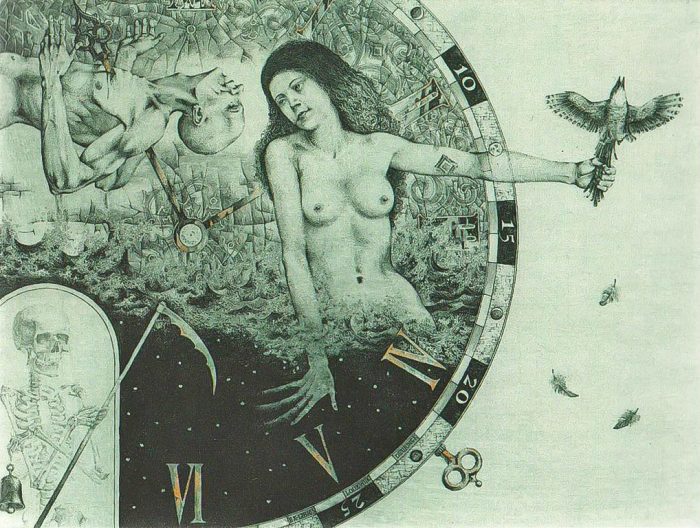

К. Калинович «Колесо жизни» ExL. Lodewijk Deurinck

* * *

Какое скоротечное искусство –

вот есть оно, а вот оно исчезло.

Раз место свято не бывает пусто,

то ближе к свету придвигаешь кресло.

Твоей великой тезке отголоском

шуршит в саду погасшая рябина,

искромсана закатом на полоски,

нелепая, как в цирке гильотина.

Здесь у окна, пока еще не смерклось,

и в облаках гуляют самолеты,

пытай себя, испытывай на смелость,

придумывай, откуда ты и кто ты.

Бездельница, пустышка, самозванка,

нафантазируй собственное тело,

пока незаживающая ранка

от яблока в спине не заржавела.

Измысли так, чтоб выхватить, нет, чтобы

спасти кого-то – только это вряд ли, –

твой тайный мир – пестрее гардероба

в провинциальном кукольном театре.

Пусть будет свет величиной искомой –

по капле собран, взвешен и развеян,

ты – майский жук «Из жизни насекомых»,

как доказали Чапек и Пелевин.

Замедленно, снегоподобно, дивно

с дубовой рамы облетает колер,

деревья вдалеке декоративны

за штукатуркой вымазанным полем,

они глядят, похожие на кукол,

из леса, из темнеющего сада,

ненужные – как ты, как пятый угол,

как пусто-место-не-бывает-свято,

как туч и луж надтреснутые блюдца…

Но что-то есть в твоем искусстве пылком,

что заставляет – нет, не обернуться, –

а ледяным почувствовать затылком:

дрожит в углу паучья позолота,

спят скомканные бабочки вповалку,

и вспыхивает пламя, будто кто-то

подносит к паутине зажигалку.

КАНАРЕЙКА В ШАХТЕ

Не расправивший крыльев, из клетки не смей,

то ли дело – из рощи твой брат, соловей,

зачинающий утро гортанно,

и когда надвигаются сотни чертей,

натыкайся шафрановой грудью своей

на прозрачные глыбы метана.

У проходчика уголь блестит в волосах,

и фонарик на каске – то выхватит страх,

то проникнет в такие глубины,

что тебе и не грезились на островах,

ячменя не клевавший, изнеженный птах,

не умеющий на голубином.

Подземельный чертог – невысок, но красив,

здесь по черному камню плывут караси,

плавниками орудуя бойко.

Внемли иже еси, ничего не проси,

только медную клетку слегка потряси,

чтоб качнулась лимонная долька:

«В этом царстве, куда ни теплу, ни лучу

не проникнуть, где в связке петровой ключу

не мерещиться с бухты-барахты, –

тьма, хоть выколи глаз, но прислушайся, чу:

я пою, и когда, наконец, замолчу,

то пора выбираться из шахты».

* * *

А. Г.

Вот жизнь в пустыне – то бархан, то бархат

песчаный, отвлекающий от жажды,

засыпавшие север, юг и запад

сплошные тяжбы.

Вот жизнь в лесу – упругими прыжками

крушит волчонок снежное стекло,

и так свободен, будто за флажками

не ждут его.

Вот жизнь у моря – камешки во рту,

соль на губах и в горле синий ком,

пока раскачивается на ветру

картонный дом.

Вот жизнь на Марсе – нелегка, но сносна,

поют по-марсиански соловьи

голубоглазым, золотоволосым

из Брэдбери.

Вот городская жизнь – вечерний парк,

обрывки речи, Блок: «В глубоких сумер…» –

и ты еще живешь, но тихо так,

как будто умер,

но всё же дышишь. Видишь, на юру

блестит луна, как в озере блесна,

мир движется вокруг, а на миру –

и смерть красна.

КРУГ

Далеко глядим, только мы с тобой –

и ловец и зверь, и земля и плуг.

Слышишь, время ходит по кольцевой,

умещая жизнь в идеальный круг?

Мы давно живем у большой реки,

вдалеке от наших лесных начал.

Видишь, птицы в белом, как моряки,

обживают порт и речной причал?

А в округе негде упасть звезде,

из тумана выскальзывает флагшток,

мы почти под завязку в сырой воде,

по трубу, по чадящий ее вершок.

И пока расплывается вширь туман,

цвета соли и привкуса табака,

бесполезно глазами искать стоп-кран,

вспоминая, как кнопка его гладка.

Облака привязаны к облакам,

крепко взяты берегом в оборот,

нынче некуда двинуться морякам,

будто был в одночасье распущен флот.

Будто снилась всякая дребедень:

дом, стальными антеннами шевеля,

словно из лесу выскочивший олень,

убегал в малахитовые поля,

но не слился с местностью камуфляж –

желтизна черепицы, огонь в окне

с головой выдавали: не наш! не наш! –

так, что не по себе становилось мне.

И впиваясь в красочные бока,

в штукатурку кожи его больной,

я просила, чтобы горынь-река

повернулась тыльною стороной,

где в ладони протянутой нам руки

оседают лебеди на мели –

припортованы бывшие моряки,

пришвартованы сплывшие корабли.

ОТРАЖЕНИЕ

Уткнуться лбом в попутчицу в стекле,

на чьем лице читается погибель

от безысходной жалости к себе,

той самой, что описывал Нагибин

преклонных лет, когда писал «Дневник»,

там есть пассаж такой: звенит трамвайчик,

а в нем к стеклу, нет, сам к себе приник

красивый и не старящийся мальчик.

Ему кивают грузные дома,

щекочет ноздри сладковатый запах,

и тополя, как всадники Дюма,

покачивают перьями на шляпах.

Но, чу, зеленоглазая, на лапах

приподнялась в конце туннеля тьма.

Куда ушла душа твоя, Ахилл,

всю жизнь проведший в круговом движенье?

Недаром тот, кого ты так любил,

нахмурился в зеркальном отторжении.

Иль это я – неон, стекло, акрил?

Пусть под завязку полнится трамвай

червоно-рутным голосом Ротару,

пока любви настоянный токай

нас наполняет, словно стеклотару.

Так нам, прозрачным, хочется огня

и урожая солнечного сорта,

что дробь и дрожь железного коня

почти отделены от натюрморта,

и той, что горько смотрит на меня,

мне хочется сказать, какого чёрта!

Прочь, ахмадулинские девочки Дега!

Всё без толку, хоть умирай прилюдно.

И вычтя из портрета облака,

я узнаю в попутчице врага,

что очевидно – столь, сколь обоюдно.

Летят к чертям, в глухой чертог депо

в искрящихся объятиях трамвая

рекламы «Спортлото» и «Шапито»,

початая бутылочка токая,

и я – нектар бесценный проливая

на траченное временем пальто.