Россия и Франция: приливы и отливы

«Какими-то боками истории мы (Франция и Россия) совпадаем, больше скажу: какие-то бока истории мы ощущаем своими боками»

Марина Цветаева

Во французском языке существует слово «la maree», значение которого по-русски можно передать несколькими словами. Это прилив и отлив, движение и дыхание моря, его наступление и отход. А еще — множество, масса, которой трудно управлять. Наконец, «la maree» — это дары моря: свежий улов, перенесённый из морской стихии в человеческую. Он оказывается на рынках после приливов и отливов, напоминая о сопротивлении волн и ветров. В одном слове — явление природы, борьба, результат борьбы.

Все то, что происходило между Россией и Францией на протяжении последних двух столетий, это — «la maree».

Некалендарный XIX век начался Великой Французской революцией, чья мощная приливная волна вплеснула Францию в Россию. По себе она оставила «дары»: венценосный ужас перед просветительскими идеями, который несколькими десятилетиями позже отозвался салонной очарованностью Наполеоном: с российского берега его треуголка виделась оплотом свободы. Отечественная война 1812 года оставила и другое: сожжённую Москву и свежие могилы, но и неизбывную дворянскую память о побеждённом, но невиданно свободном Париже. На этой памяти заново взросли идеи Великой революции — однако лишь в умах тех, кто были страшно далеки от народа. Тяжёлым ударом волны разбился о бастионы русского самодержавия 1825 год. Казалось, волны улеглись и затихли: силы свободы и тирании были слишком неравны. Однако прилив подбивал и подбивал берег, вынося на нашу отмель французских учителей и воспитателей — всяческих мосье трике. Они, как умели, учили российских недорослей, некоторые из которых, войдя в возраст и читая вольные книги, переписывались на родном с детства французском и — на страницах журналов — оттачивали новый русский, проникнутый европейской культурой и ее твёрдыми нравственными принципами; однако на разночинцев, уже пропитанных звоном «Колокола» и перенявших новосозданную модель национальной культуры из дворянских рук, большее впечатление производили не нравственные устои, а идеалы свободы — по отсутствию жёсткого и систематического воспитания они понимали ее как вседозволенность.

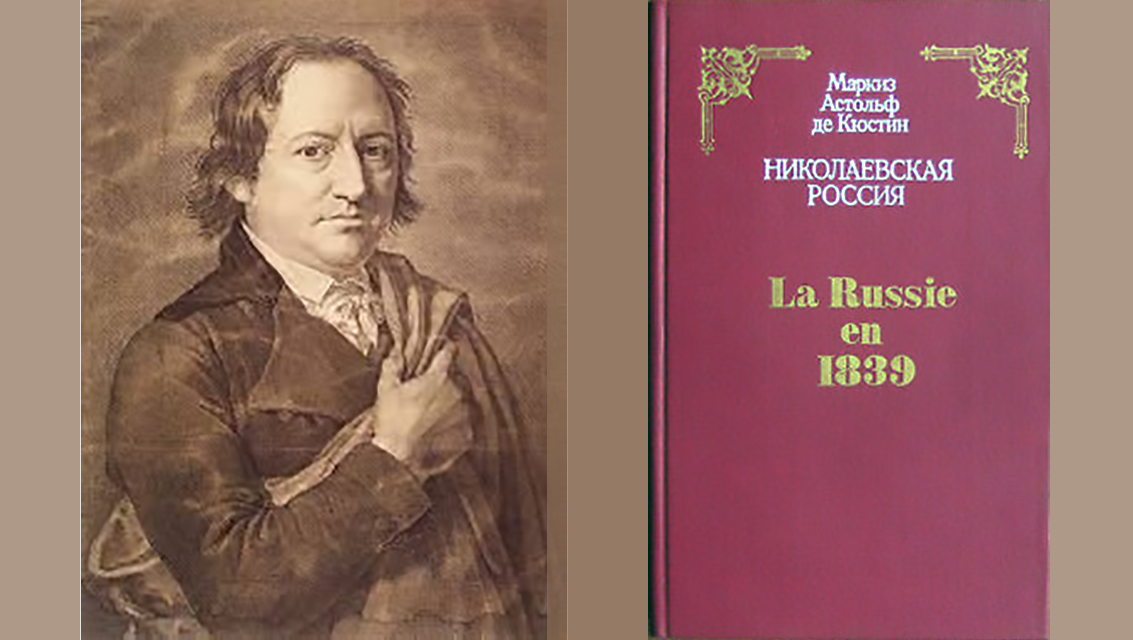

Маркиз Астольф Луи Леонор де Кюстин - французский монархист, писатель, путешественник. Приобрёл мировую известность изданием своих записок о России, которую он посетил в 1839 году.

С французского берега Россия виделась страной не просто безотрадной и дикой, но ужасающей: правда, для такого взгляда требовалась зоркость. Свою нашумевшую книгу «Россия в 1839 году» маркиз Астольф де Кюстин, проехавший в коляске по российским ухабам, заканчивает отчаянным призывом к соотечественникам: «Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию! Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы». Год, вынесенный в название книги Кюстина, можно считать частной календарной датой: посети он Россию позже, — любой год предлагается на выбор — его выводы остались бы прежними: «Нужно приехать в Россию, чтобы воочию увидеть результат этого ужасающего соединения европейского ума и науки с духом Азии». Могли ли французы прислушаться к выводам Кюстина? Франция, взрастив свой собственный опыт свободы и демократии, с готовностью угадывала его всходы в российских событиях: Октябрьская революция, возвестившая о начале некалендарного XX века, была воспринята многими французами как развитие их собственных революционных идей.

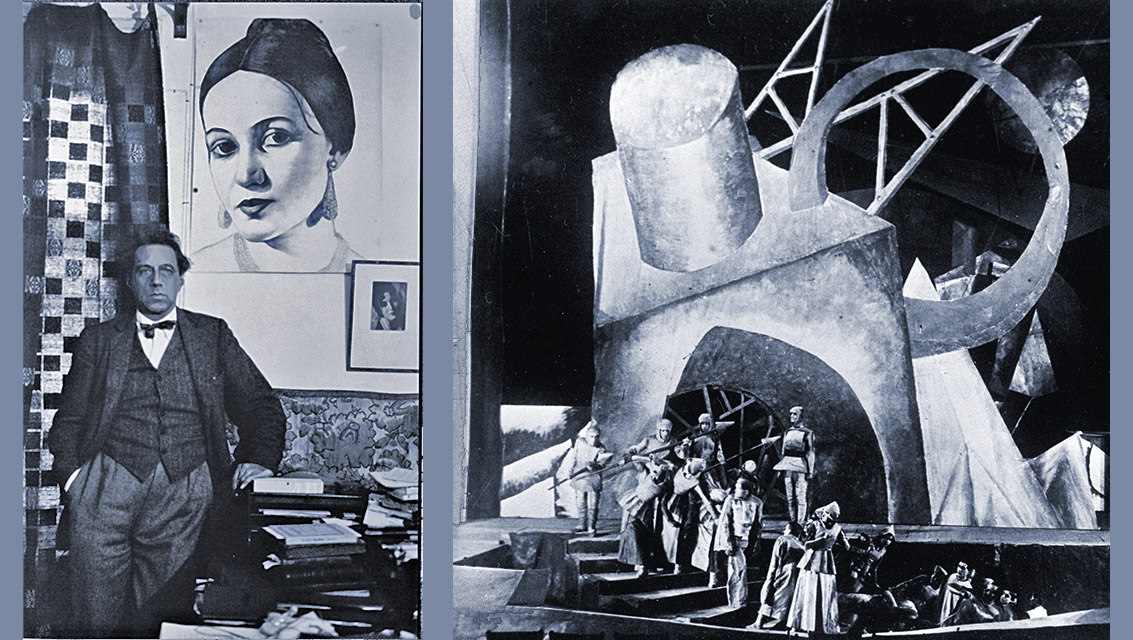

Космополитизм русской интеллигенции, восходящий к безукоризненной французской речи Александра Тургенева, друга Пушкина, Жуковского и Вяземского, — его слушателями в парижских салонах Виржинии Ансело и мадам Рекамье были в разное время Стендаль, Бальзак, Ламартин, Шатобриан, — становится на протяжении XIX века отличительной чертой образованного русского сознания. Старший русский символизм вырастал из творчества французских «парнасцев» и «проклятых поэтов». Преодолевая немецкое и голландское влияние, заложенное петровскими реформами, Россия постоянно шла к себе самой через Францию. Однако эта страстная устремлённость, похожая на любовь, не сумела преодолеть трагическое наследие петровской эпохи: пропасть, разверзшуюся между космополитической интеллигенцией и безмолвствующим народом. Более того, она этот разрыв углубила, окончательно разведя по разным склонам политику и культуру. Революционные события 1905 года насыщают Францию и, прежде всего, Париж, теми, кто почёл за благо уехать из России на время. Среди русских в Париже много писателей и художников: Бальмонт, Мережковский, Гиппиус, А. Бенуа. Встречаясь в парижских кафе и салонах — «Ротонда», мастерская Елизаветы Кругликовой, салон Александры Гольштейн, — они надеялись переждать во французском культурном мире российские политические события. На самом же деле эпоха «пережидания»» — между двумя русскими революциями — стала первой волной эмиграции: именно тогда во Франции и стала формироваться русская колония. Однако подлинный отлив из России, сила которого в двадцатом веке во многом определилась силой прилива века девятнадцатого, начался после 1917 года.

В 1920— 1930-е годы роль Парижа как центра русской культурной жизни оказывается — силою событий — совершенно исключительной. Растёт число русских культурных обществ, кафе, ресторанов; выходят новые русские газеты и журналы, некоторые из которых — журналы «Звено» и «Современные записки», газеты «Последние новости» и «Возрождение» — нельзя исключить из истории русской культуры XX века. Однако именно в годы своего расцвета русская эмиграция парадоксальным образом вытесняется на обочину французской культурной ЖИЗНИ: замкнутая в себе самой, она стоит в стороне. По многим причинам отношение французов к русским определялось иллюзиями, которые французская интеллигенция питала к Советской России.

Эти иллюзии имеют сложные корни. Французские интеллектуалы, не услышавшие призыва Астольфа де Кюстина, с какого-то времени культивировали в своей среде восхищение русским народом. Еще в последней трети XIX века виконт Мельхиор де Вогюэ умилился Достоевским, увидев в этом «подлинном скифе» воплощение религии русского страдания. Конечно, преклонение перед широтой и терпением русской души было — на рубеже веков — свойственно не одним французам: оно вдохновляло многих европейцев. В какой-то степени это чувство молено сравнить с тягой к восточным религиозным учениям, возникшей в более поздние годы XX века; именно здесь европейская интеллигенция искала преодоления протестантизма, выхолостившего всякую мистику. Однако во Франции, соединившись в сознании интеллигенции с идеалами Французской революции, увлечение Россией приняло особые, исключительные формы. Важную роль здесь сыграло и то, что пройдя путём естественного революционного развития, Франция — к началу XX века — пришла к взаимному соответствию политики и культуры. Видимо, французская интеллигенция уже не могла себе представить другого. Русская эмиграция, в большинстве своём не принявшая идей революции и бежавшая соблазнов коммунизма, была воспринята французским культурным и политическим сообществом весьма и весьма отчуждённо.

Историческая память французов сохраняла ужасы собственных национальных революций, однако — залеченные временем. Это позволяло с оптимизмом смотреть на революционные ужасы Советской России. С французского берега коммунистический террор казался неприятным, но необходимым этапом на верном пути к свободе. Тем более что (заметил в своё время все тот же Кюстин), «русская власть умеет маскировать кровавые замашки непомерными соблазнами просвещения и народности»». Как бы то ни было, известная часть французского общества первой половины столетия попала в ловушку: соблазны русского коммунизма, во Франции оказавшиеся востребованными, обернулись извращённом видением коммунистической идеи. Великий социально-политический эксперимент, затеянный русскими, волновал лучшие французские умы, что в значительной степени определило и общественную ситуацию во Франции, отличавшуюся, по крайней мере в 1920 — 1930-е годы, крайней «левизной». На поддержку сталинской Советской России выступили, как известно, Анри Барбюс, Ромен Роллан, Андре Мальро и другие. Почти все они приезжали в СССР, открыто восхищались увиденным. Это и позволило одному из самых проницательных, современных мыслителей, Эжену Ионеско, пылко воскликнуть: «Ошибаться — вот предназначение тех, кого во Франции называют интеллектуалами!»

Франция избрала для себя интеллигентную роль: исподволь ограничивая участие русской эмиграции во французской культурной жизни, она позволила русским быть хранителями своего собственного очага, на огне которого в разные годы XX века сварилось немало блюд; порой их вкус оказывался тоньше европейского. Есть заслуга Франции и в том, что русское культурное пространство, разделившееся на два рукава, к концу XX века снова сошлось в одну реку. Не вина французов, что эта река мельчает… Однако — ближе к концу — XX век показал слиянность глубинных течений во многих сферах российской и французской жизни: социальных, политических, культурных. Глубоко под волнами приливов и отливов медленно двигались воды общего европейского моря.

Используя другую метафору, к которой, не сговариваясь, прибегли Ефим Эткинд и Григорий Померанц, можно сказать, что вся европейская культура является тканью, в которую отдельными нитями вплетаются и судьбы русских во Франции, и русская культура петербургского периода, и все то значительное, что возникло в советские годы. Что бы ни ткали русские, они, в конце концов, ткут европейский ковёр. А если порою кажется, что узоры, вытканные нашими современниками — русскими и французами, — проще и незамысловатее прежних, нам остаётся следить за самим движением, утешая себя тем, что жизнь — время от времени — бывает глубже и значительнее отдельных явлений, из которых она ткётся. Есть особое удовольствие в том, чтобы, размышляя о приливах и отливах, ощутить «la maree» свободы и культуры.

Елена Чижова, Михаил Яснов