Парижские письма

Русский Париж. Конец 1982 г.

Конец года ознаменовался вспыхнувшим интересом к русской культуре — чуть ли не два последних месяца прошли под знаком России: спектакли, университетские заседания, неделя русского языка и литературы в середине декабря и даже — даже литературные премии. За восемь лет жизни во Франции мне не приходилось видеть такой концентрации русских тем и героев.

Начну с последнего — с литературных премий. 16 декабря во Французской Академии состоялась ежегодная публичная сессия с оглашением имён лауреатов. Большую премию романа получил Владимир Волков за роман «Монтаж», — это премия в высшей степени почётная; кстати сказать, недавно она была присуждена другому автору русского происхождения поэту Алену Боске за автобиографический роман «Русская мать». Рискуя прослыть нескромным, сообщу, что и я был под знаменитым академическим куполом на набережной Конти не в качестве наблюдателя или гостя, а тоже как лауреат 1982 года; Французская Академия присудила свою переводческую премию, носящую имя Ланглуа, руководимой мною группе поэтов-переводчиков, участвовавших в создании первого во Франции собрания сочинений Пушкина. Двухтомник Пушкина выпущен лозаннским издательством «L’Age d’homme», во главе которого стоит неутомимый, энергичный, темпераментный, бескорыстный серб Владимир Дмитриевич. Переводчики Пушкина работали совместно более пяти лет, и, в конце концов, нам удалось сделать то, что французы за полтора столетия не удосужились: выпустить в свет стихотворения, поэмы (в том числе «Евгения Онегина»), сохранив во французском переводе ритмическую и строфическую структуру оригинала и даже рифмы, которые современные переводчики, как правило, игнорируют. Пресса широко обсуждала это издание, статьи в большинстве журналов и газет были весьма благожелательны, и вот увенчалось все это обсуждение премией Ланглуа. Поскольку на сей раз речь идёт о «русском Париже», то я не скрою, что мы отпраздновали нашу пушкинскую премию в старейшем русском ресторане «Доминик» на rue Bréa (поблизости от rue Campagne première, где в гостинице «Istria» имел обыкновение жить Маяковский). Хозяин ресторана, покинувший Петроград в двадцатых годах, — Лев Адольфович Аронсон, он же месье Доминик, — приходил к нам чокаться тем самым шампанским вином, которое так ценил Пушкин — «Вдова Клико»; многое с тех пор утекло, исчезло или преобразовалось, а «Вдова Клико» та же. Да и Французская Академия не изменилась, — впрочем, она та же, какая была еще в XVII веке, когда ее основал кардинал Ришелье. Те же зелёные мундиры, расшитые пышными золотыми листьями, и носят их также, наверное, неумело «сорок бессмертных», сменяющие друг друга: когда умирает один, то вновь избранный произносит длиннейшую речь, риторически восхваляющую покойного предшественника. На нынешнем ежегодном собрании так называемый директор (избранный, впрочем, на 3 месяца — по уставу), носящий не слишком плебейское имя Жак де Бурбон Бюссет, поставленным голосом произнёс убийственно старомодную похвалу добродетели, длившуюся не менее часа, а постоянный учёный секретарь, Жан Мистлер, — похвалу Жану Жироду по случаю столетия со дня рождения этого драматурга, который — в отличие от Мольера, а также Бальзака, Золя и многих других — членом Академии числился. Из сорока «бессмертных» присутствовало едва ли пятнадцать, смотреть на них было горько, — так они дряхлы, и так трудно им, беднягам, волочь полагающуюся им по ритуалу, установленному еще Людовиком XIII, тяжеленную шпагу, украшенную каменьями и золотом. Среди академиков есть и один русский — романист Лев Тарасов, известный во Франции как Анри Труайа, автор исторических романов из русской жизни и бесчисленных биографий; и сегодня в книжных магазинах одновременно продаются его Екатерина Великая, Иван Грозный, Пётр Великий, Александр I, Пушкин, Лермонтов — это не все!

Лауреат 1982 года Владимир Волков — фигура живописная. Маленький, плотный, с остроугольной рыжеватой бородкой, он живёт в Америке и там преподаёт, пишет по-английски исторические труды, а по-французски — романы, говорит на безупречном, хотя и старинном русском языке; пишет он по-русски мало и редко, но, по дарственной надписи, сделанной мне бисерным почерком на книге, я установил, что он сохранил старую орфографию: твёрдые знаки, яти, i с точкой… Романы, которые он пишет по-французски, отнюдь не говорят о приверженности к старой манере; напротив, и «Перевербовка», и тетралогия «Les humeurs de la mer», и «Монтаж» весьма оригинальны и по форме современны — особенно его утончённо-шпионские повествования. Форма волковских романов современнее его идей, — но это уж особая тема, требующая специальной разработки.

Тогда же, во второй половине декабря, в культурном центре Бобур открылась неделя русской культуры — первый день был посвящён дискуссии о языке, потом состоялись дни театра, музыки, кино, живописи, литературы, Началась неделя диалогом между Дм. Вас. Сеземаном, профессором Х-го Парижского университета и мною, его собратом по кафедре, мы с великим трудом объясняли по-французски достоинство русского языка, его непередаваемых в переводе уменьшительных и ласкательных суффиксов, его славянизмов, не имеющих соответствий в других языках; народу собралось много, разгорелись споры, которые, как всегда, завели в сторону. И все же одну тему, вызвавшую тревогу, упомянуть стоит: немало говорилось об омертвении в Советском Союзе языка, который заражён бюрократической казёнщиной и проникается все большим числом штампов, насаждаемых советской прессой, радио и телевидением. Конечно, и в других странах так называемые mass media играют зловещую роль, но, как отмечалось во время дискуссии, во Франции, например, существует несколько «деревянных языков», и это несравнимо с диктатурой одного- единственного мёртвого языка, языка газеты «Правда».

В обширном фойе Бобура посетителей встречала интереснейшая выставка русской живописи XX века из музея того же центра: полотна Бакста (декорация к «Федре»), Сутина (портрет Мещанинова), Ларионова, Серебряковой, Гончаровой; здесь же были выставлены рукописи, книги, плакаты, Особенно много публики собрал круглый стол с участием известных режиссёров — Антуана Витеза и Жильдаса Бурдэ и вечер французских писателей русского происхождения. В этом последнем приняли участие авторы разных поколений, литературных судеб и мировоззрений: от престарелой Зинаиды Шаховской до совсем молоденькой Любови Юрген- сон. Почти все участники говорили о том, что билингвизм — владение двумя языками — источник писательского обогащения. Известный прозаик Зоя Ольденбург, внучка академика-индолога С.Ф. Ольденбурга, приехавшая во Францию в раннем детстве, сразу же стала писать по-французски, но русский постоянно помогал ее воображению; ее исторические романы из эпохи крестовых походов во Франции популярны («Глина и пепел», «Краеугольный камень», «Мон- сегюрский костёл»). Подробно и увлекательно рассказывала о своей писательской судьбе Дария Оливье; она тоже с двадцатых годов пишет по-французски — исторические романы и исследования о декабристах, Екатерине II, Александре I; она очень много и плодотворно переводила — например, «Былое и думы» Герцена, повести Лескова, немало книг современной литературы, из них последняя — публицистическое исследование Григория Свирского «На лобном месте» о советской литературе как литературе нравственного сопротивления.

Все участники обсуждали, какой у каждого из них сохранился образ России. Оказалось, у каждого — свой, непохожий на других. Л. Юргенсон уехала пять лет назад и увезла с собой сегодняшнюю картину своей страны, Д. Оливье сказала: «Представления о нынешней России у меня нет. Я знаю только прошлое, своё давнее детство. Но это — свойство моё, а не России». А вот З. Шаховская заявила: «Никакой России давно на свете нет. Существует СССР». Это безапелляционное утверждение вызвало негодование в публике; посыпались вопросы: А может быть, и Польши нет? И Чехословакии нет? И даже Франции?

Русская эмиграция старших поколений тяготеет к крайне правому флангу, иногда и молодых тянет туда же. Современные французы смотрят на это с удивлением. Так или иначе, разговоры вокруг России и русской культуры, ознаменовавшие конец 1982 года, весьма понятны — они способствуют и тому, чтобы мы сами поняли единство своей культуры, надвое расколотой после революции.

22 декабря 1982 г.

Выставка В. Кандинского

Выставка Кандинского открыта в Париже вот уже почти два месяца, и по-прежнему она привлекает множество посетителей. Это как будто самая большая из ретроспектив художника, который так знаменит на Западе и так слабо известен в России. Между тем, переходя из одного зала в другой выставочного комплекса Бобур, зритель все больше утверждается в мысли, что Кандинский — живописец русской культуры, теснейшим образом связанный с Россией, ее пейзажами, ее словом, ее «серебряным веком». Вот под стеклом блокнот с путевыми рисунками — комментарии по-русски. Вот эскизы театральных декораций — подписи русские. Французские организаторы выставки кое- где повесили или разложили в витринах лубки да иконы, — без них и в самом деле трудно понять формирование Кандинского. А еще на стенах встречаются письма — среди множества писем на всех языках — русские, которые начинаются: «Дорогой Василий Васильевич…» Так обращается к Кандинскому, например, другой изгнанник, Алексей Ремизов. Кандинский большую часть жизни провёл в Германии — Мюнхене, Веймаре, Берлине, Дессау, и во Франции, где протекли его последние 11 лет — с 1933 по 1944. И все же, все же именно в России он вырос, жил в Москве до 30 лет, а потом свои важнейшие семь лет, с 1914 до 1921. Внимательный зритель обнаружит на парижской выставке документальные следы его деятельности в советские годы, напоминающие судорожную активность Блока в это же время: Кандинский получает предложение Луначарского и Татлина — преподавать, работать в советской администрации; Кандинский участвует в создании Инхука — Института художественной культуры; Кандинский организует Российскую академию художественных наук и становится ее вице-президентом… Впрочем — ненадолго. В том же году — 1921 — он уезжает в Германию, из которой уедет от нацистов в 1933 году, — но не домой, а во Францию. Домой в Москву он не вернётся уже никогда. Кандинский отлично понимал, что ему там места быть не может: творческая логика звала его далеко от всякого живописного реализма, не только от социалистического. Советская критика в лучшем случае издевалась бы над его «импровизациями» и «композициями», а в худшем объявила бы его врагом партии и народа. Издеваться над Кандинским было легко; сам он доверчиво рассказал, как от фигуративной живописи отошёл к абстрактной (которую он сам, кстати, называл конкретной): однажды вечером, в сумерках, он вошёл в свою мастерскую, еще поглощённый только что законченной работой, и вдруг — «вдруг я увидел картину неописуемой красоты, исполненную огромного внутреннего напряжения. Сначала я застыл в потрясении, потом стремительно направился к этому загадочному полотну, на котором видел только формы и краски и содержание которого понять было невозможно. Я тотчас же сообразил, в чем дело: то была одна из моих картин, которую я приставил к стене боком. На другой день я при дневном свете попытался вызвать в себе то впечатление; мне это удалось лишь наполовину, хотя картина стояла на боку, но я неизменно узнавал предмет, и мне не хватало сумеречного освещения. Теперь я знал: предметы для моих картин губительны».

Можно представить себе, как бы реагировали на такое признание руководители Союза художников! Какие злобные насмешки мелькали бы в Постановлении ЦК о живописи и в соответствующем докладе Жданова! Впрочем, может быть, до насмешек дело бы и не дошло. Ведь еще в 1910 году Кандинский изложил своё эстетическое кредо в книге, появившейся по-немецки под названием «О духовном в искусстве» — книге, имевшей огромный успех (3 издания за один только 1911 год!). Помнил ли Луначарский об этих программных высказываниях того самого Кандинского, кого он приглашал преподавать и создавать Инхук? Исходная точка Кандинского- теоретика — отрицание материализма, ненависть к нему: «Еще не совсем миновал кошмар материалистических воззрений, сделавший из жизни вселенной злую бесцельную игру», — писал он, мотивируя необходимость преодолеть этот соблазн, эту тяжёлую постыдную материалистическую болезнь — во имя искусства чистой, беспримесной духовности. Подлинное искусство может создать человек, обративший взгляд вовнутрь самого себя. Кандинский был в ту пору увлечён теософскими идеями и антропософией Штейнера, — видимо, это в нем осталось до конца. Но осталась в нем и безусловная духовная связь с русскими символистами, — ведь он принадлежал к их времени и их культуре. В книге 1910 года он восторженно писал о Метерлинке и о том, как слово становится значимым не смыслом, а только музыкальным звучанием. Нет, 30-е годы Кандинский не прожил бы в сталинской России, — ему не простили бы ни одной фразы его книги, его предали бы проклятию даже за такой невинный пассаж на стр. 140: ««Живопись — это язык, который формами, лишь ему одному свойственными, говорит нашей душе о ее хлебе насущном… Живопись призвана служить развитию и совершенствованию человеческой души…» Газеты «Культура и жизнь» и «Правда» показали бы ему все, что надо, и про душу, и про хлеб насущный…

Ретроспектива 1984 года подробно и полно демонстрирует движения Кандинского — от прелестных, хоть и несамостоятельных пейзажей девяностых годов, через полотна, содержащие лишь намёк на сюжет, на фигуры, на предметы, до все более отвлечённых от реальных форм цветных пятен и плоскостей. В большинстве картин нет литературного сюжета, зато он присутствует во всей выставке в целом: этот сюжет — духовное движение, развитие, совершенствование живописца, открывшего новый принцип эстетики и по- разному, разными методами воплощающего этот принцип в своём искусстве.

Кандинский — это еще одно позорное пятно на истории советской культуры, на ее партийности и удушающем реализме. Можно было не понимать открытий Кандинского, его новшеств, его, как он сам говорил, «конкретной живописи», можно было даже не любить и даже отрицать все это, но — объявлять живопись без фигур «антинародной»? враждебной? империалистической? Впрочем, нацисты поступили точно так ж:е: в середине тридцатых годов они повесили полсотни полотен Кандинского на выставке под общим названием »искусство вырождения» — разумеется, полотна были снабжены издевательскими комментариями. Потом гитлеровские власти продали картины Кандинского на Запад за большие деньги и на вырученные суммы построили десяток танков.

Когда-нибудь В.В. Кандинский вернётся в Россию — вместе с другими ее художниками, прославившими русское искусство на Западе: Сутиным, Гончаровой, Ларионовым, Пуни, Малевичем, Шагалом, — вместе со всем авангардом, оплодотворившим мировое искусство XX века. На выставке Кандинского невольно вспоминаешь о трагических судьбах наших художников, театральных деятелей, кинорежиссёров, поэтов. Все они постепенно, но неизбежно, несмотря на сопротивление властей, возвращаются на родину — вернётся всеми своими полотнами и Кандинский.

20 декабря 1984 г.

Красное и белое

В наступившем году Франция справляет серьёзный юбилей — ровно тысячу лет назад, в 987 году, на престол вступил Гуго Капет, первый французский король, основатель династии Капетингов, династии, несколько столетий правившей страной. Юбилей этот справляется скромно, французы берегут силы к двухсотлетию Великой революции, которое отметят через два года. Все же то здесь, то там в прессе мелькают упоминания о немаловажной дате: все- таки это не шутки, тысяча лет французской государственности!

В связи с этой датой вышла в свет любопытная книга, ее написал граф Парижский, и называется она «Будущее продолжается долго». Граф Парижский — таков титул последнего из Бурбонов, законного наследника престола Франции, — если бы такой престол существовал, — он прямой потомок Капетингов и, значит, Гуго Капета, тысячу лет назад основавшего французское государство. Итак, если бы Франция была монархией, то нынешний граф Парижский был бы королём Генрихом VI.

Книга графа Парижского не возбудила большого шума в прессе; понять, почему ее стараются не замечать, не так уж трудно. Для левых, — например, для социалистов, — граф Парижский — воплощение вполне реальной даже и в нынешней Франции монархической идеи; всякий раз, когда обстоятельства в многопартийной Франции усложняются, возрождается мечта о верховном арбитре, не зависящем от прихотей народного голосования и обладающем непререкаемым авторитетом наследственного государя ( даже если он и не обладает реальной властью, как монархи в Англии, Голландии, Бельгии, даже Испании). Сторонники монархии, отдавая должное справедливости демократических институтов, постоянно ссылаются на «случайности демократии». Так, известно, что в последние десятилетия популярности политических деятелей, прежде всего, способствует телевидение; симпатии широкой публики завоёвывает отнюдь не самый умный, или талантливый политик, а скорее самый обаятельный: он должен превосходить соперников изяществом походки, белозубостью улыбки, остроумием и быстротой ответов, — словом, он должен быть отличным актёром. В эру телевидения быть актёром стало важнее, нежели быть блестящим стратегом. Возможно, что при господстве «телевизионных репутаций», к власти не пробился бы ни один заика или горбун, — публика предпочла бы уроду — красавца, шепелявому — краснобая, низкорослому — богатыря. А если подлинным правителем страны предназначено быть именно уроду? Монархисты твердят, что установленный ими от века порядок наследования престола наиболее справедлив, он исключает большинство случайностей; к власти приходит человек, специально с детства обученный быть главой государства и нации.

Так вот, весь этот ход мыслей социалистам чужд: они стоят на страже демократических завоеваний, предполагающих всеобщее тайное голосование, которому предшествуют открытые прения сторон, соревнования идей и политических программ. Понятно, что граф Парижский для них — смешной пережиток далёкого прошлого, анекдотическое ископаемое.

Однако граф Парижский ни в малейшей степени не привлекает и правых, даже близких к монархизму французов. Дело в том, что уже в предыдущей своей книге «Письмо к французам» граф Парижский выразил свою глубокую симпатию к социалисту Франсуа Миттерану, к студенческим волнениям, к деятельности профсоюзов. Монсиньор, — так полагается величать несостоявшегося Генриха VI, — был близким другом виднейшего левого политика Франции, к тому же еврея Пьера Мендес-Франса. Он с большим сочувствием говорит о Мендес-Франсе; в последней книге читаем такой диалог: «Но почему, почему вы не осуществили те реформы, которые вам казались необходимы?» Мендес- Франс ответил монсиньору: «Я все перепробовал, но в этой стране царит такая косность администрации и чиновничества, что в ней ничего сделать нельзя». Горестный ответ, — и, наверное, нам, русским, сегодня особенно тревожно и даже страшно слышать такие слова.

В молодости графа Парижского называли «красным принцем». Он всем мешал: левых раздражал монархизмом, хоть и прогрессивным, правых злил прогрессизмом, хоть и монархическим. Он весьма резко высказывался об аристократии, считая ее выродившейся, о буржуазии, считая ее эгоистичной, и с теплотой отзывался лишь о народе, прежде всего о пролетариате. Маршала Петэна он считал предателем Франции, а Шарля Морраса, теоретика новой монархии, близкой к теократии, отвергал как мракобеса. В своей книге граф Парижский выражал гордость тем, что такие революционные гимны, как «Марсельеза» и «Интернационал», созданы французскими поэтами и композиторами. Один французский журналист, отзываясь о последней книге графа Парижского, задаёт автору иронический вопрос: «Монсиньор, подумали ли вы о нас, воспитанных в духе культа 1789 года, Республики и солдат 2-го года Революции? Представили ли вы себе, какую путаницу вы создаёте в наших умах, внушая нам мысль о почти что левой монархии, о чуть ли не революционном королевстве… Измерили ли вы сложность испытываемых нами противоречий, когда пытаетесь убедить нас в том, что и вы одобряете Революцию, трёхцветное знамя и даже в какой-то мере красный флаг Парижской коммуны?..»

Вот почему граф Парижский оказался изгоем: для левых — правым, для правых — левым. На этой удивительной позиции последнего из Капетингов пострадала и вся французская монархия: ее тысячелетие отмечается под сурдинку. Впрочем, молодые монархические волки откопали другого законного наследника, герцога Анжу — он гораздо больше соответствует их ожиданиям. От социалистов он бесконечно далёк, с Мендес-Франсом не обедал, трёхцветного флага не признает и даже конституционной монархии не обещает. Герцог Анжу не красный и не розовый принц, он безукоризненно белый. Впрочем, какого бы цвета он ни был, все это имеет чисто эстетический смысл: массовой тоски по монархии во Франции не наблюдается. Монархисты, будь-то сторонники графа Парижского или герцога Анжу, составляют ничтожное меньшинство французов. Но одно из определений демократии гласит: демократия — это режим, при котором любое меньшинство пользуется таким же правом на уважение своих сограждан и властей, как и большинство.

24 февраля 1987г.

Наша Франция, наш Париж

«В Париже, — писал Герцен в 1847 году, — в Париже, — едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове Москва». Потому и оказалось, что гибель дворцов Тюильри и Сен-Клу в пору франко-прусской войны 1870 года и Коммуны — удар по европейской культуре. Русские поэты писали о гибнувшем Париже с такой лее болью, как о погибавшем Петрополе — Петербурге. М. Волошин в военные дни 1915 года горестно восклицал:

…Никогда сквозь жизни перемены

Такой пронзённой не любил тоской

Я каждый камень вещей мостовой

И каждый дом на набережной Сены.

Анна Ахматова — четверть века спустя, в 1940 году:

Когда погребают эпоху,

Над гробом псалом не звучит,

Крапиве, чертополоху

Украсить ее предстоит…

…И клонятся головы ниже,

Как маятник ходит луна.

Так вот — над погибшим Парижем

Такая теперь тишина.

Илья Эренбург — тогда же, в том же 1940 году:

Уснув в ту ночь, мы утром не проснулись.

Был сер и нежен города скелет.

Мы узнавали все суставы улиц,

Все перекрёстки юношеских лет.

Часы не били. Стали звезды ближе.

Пустынен, дик, уму непостижим,

В забытом всеми, брошенном Париже

Уж цепенел необозримый Рим.

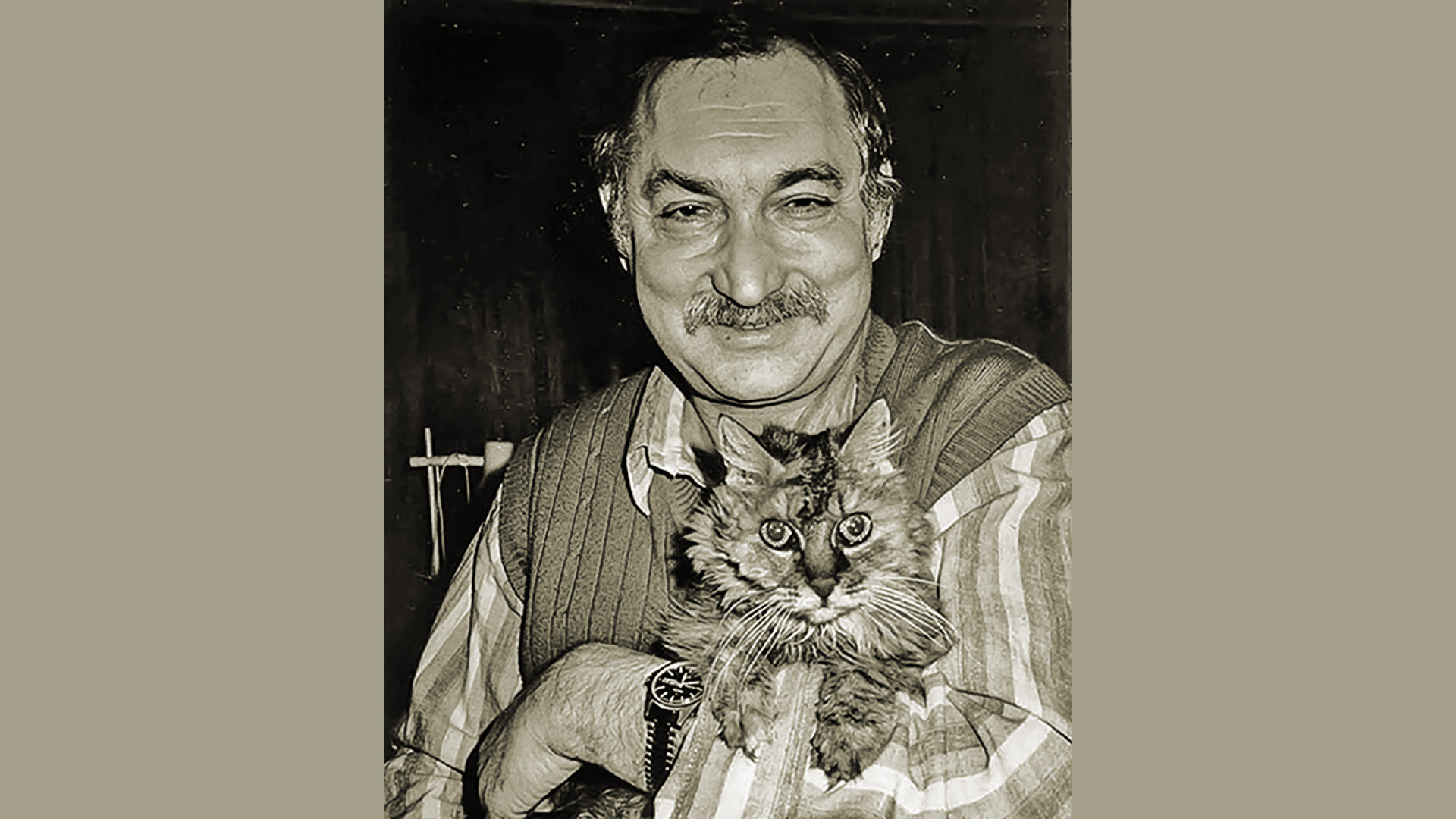

Последний русский голос, полный любви к Франции и нежности к Парижу, это недавно — 3 сентября 1987 года умолкший голос Виктора Некрасова, полный необыкновенной человечности, пронзительной звучности. «Всю жизнь я мечтал жить в Париже, — писал Некрасов в книжке «По обе стороны стены». Сам спрашивал: «Почему??» и отвечал: «А черт его знает, почему. Нравится мне этот город, Хочу в нем жить’ Ей богу же, советская власть сделала мне неоценимый подарок, предоставив еще эту возможность… Он стал своим городом. Я возвращаюсь в него, как домой».

Так могли бы сказать многие русские, от Фонвизина до… ну, хотя бы и до меня. Тредиаковский писал как раз 250 лет назад, в 1734 году: «Париж, градам как верьх или Царица». И Фонвизин — двести лет назад: «Что же до Парижа, то я выключаю его из всего на свете. Париж отнюдь не город; его поистине назвать должно целым миром». Дадим слово Н.В. Гоголю, который в 1840 году воскликнул: «Нет лучшего места, как Париж… Как весело и любо жить в самом центре Европы, где, идя, поднимаешься выше, чувствуешь, что член великого всемирного общества!» В заключение этой малой подборки — два высказывания: одно — Н.М. Карамзина, сказавшего в 1790 году, в самый разгар французской Революции: «Я хочу жить и умереть в моем любимом отечестве: но после России нет для меня земли, приятнее Франции, где иностранец часто забывает, что он не между своими». И А.И. Герцена — через 50 лет, в 1847 году: «Париж, что там ни толкуй, единственное место на гибнущем Западе, где широко и удобно гибнуть»…

301 год назад (то есть, в 1686 году) некий итальянец по имени Прокопио открыл в Париже на улице Фоссе-Сен-Жермен (т.е. улица Сен-Жерменских канав) заведение, в котором гостям подавали горький черный напиток, привозимый моряками из Западной Индии. Одним из постоянных клиентов, любителей кофе, был Жан Расин, вместе с ним сюда приходили актёры из расположенного напротив театра Комедии.

«Прокоп» — так прозвали это заведение — стал очень модным пристанищем людей искусства и науки. Сюда приходили Вольтер и Бомарше, сохранился потрескавшийся стол, за которым энциклопедисты обсуждали свои очередные тома: Дидро, Даламбер, Вольтер, одно время Руссо. Бывал здесь, в «Прокопе», и юный генерал Бонапарт; рассказывают, что однажды ему не хватило денег, чтобы рассчитаться с хозяином, и он оставил в залог свою треуголку. По преданию, В. Гюго встречался в одном из отдельных кабинетов «Прокопа» со своей возлюбленной. А Верлен писал стихи за одним из столиков. Позже тут завтракали, ужинали, писали все литераторы Парижа, в том числе, и Сартр, и Элюар. Сюда, конечно, приходили завтракать, беседовать и писать и русские — Карамзин, Кюхельбекер, Тургенев, Эренбург, Цветаева.

Прошли годы, и вдруг в середине июня нынешнего года хозяева «Прокопа» объявили себя банкротами — кафе «Прокоп» обречено на закрытие. Подумать только — самое древнее кафе в мире, славившееся, к тому же, образцовым порядком и обслуживанием, перестанет существовать. Стулья, на которых сидели Бомарше, Вольтер и Бонапарт, пойдут к старьёвщикам, посуду продадут с молотка. Можно ли это допустить? Возникло общество, назвавшее себя «Возрождение «Прокопа» — оно предлагает организовывать в зале кафе вечера молодых художников, актёров, поэтов, кинематографистов, вручение литературных премий и т.п. Спасёт ли это все кафе «Прокоп»? Законы здесь суровые: все упирается в деньги.

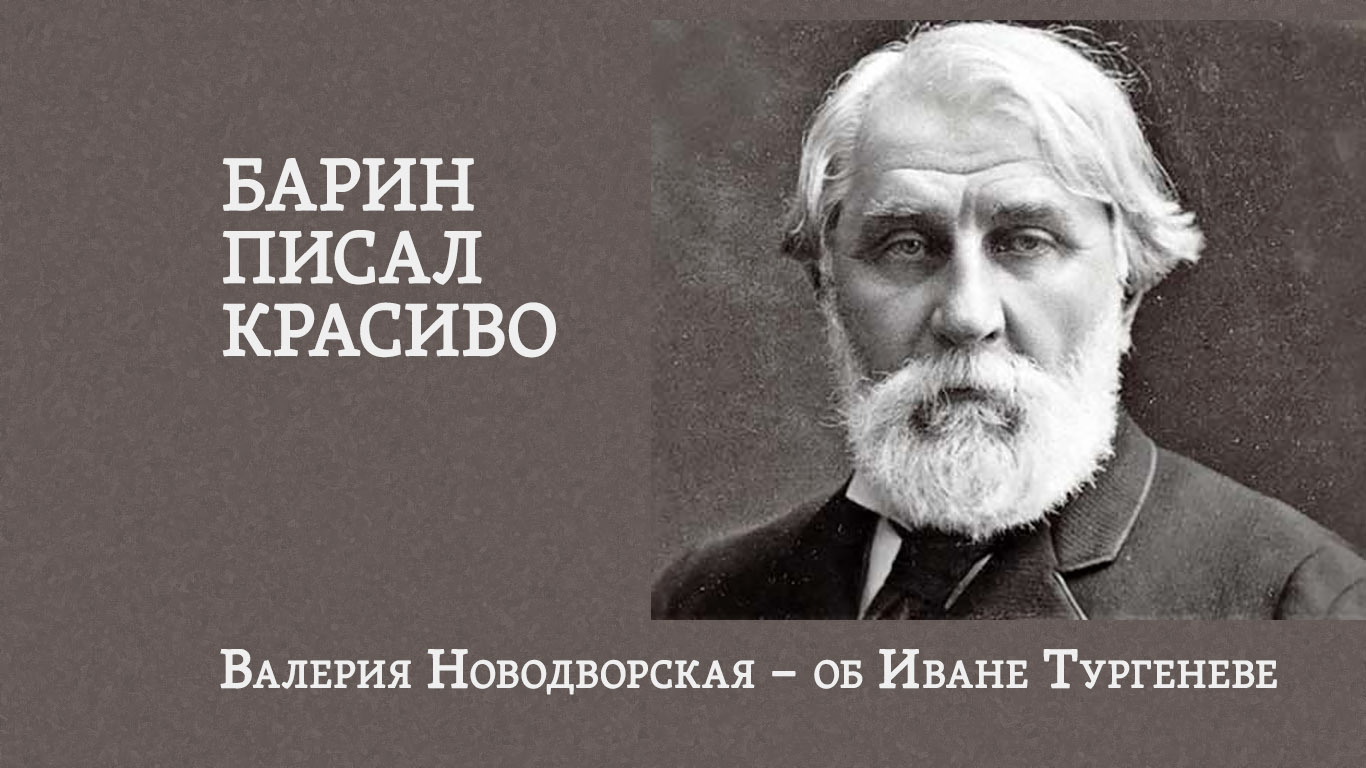

Еще одна назревающая драма, которая более связана с нами, русскими людьми. Есть около Парижа город Буживаль, улица Ивана Тургенева, она упирается в небольшой парк, расположенный чуть в стороне от шумной магистрали. В парке два дома: довольно просторный, принадлежавший певице Полине Виардо, и метрах в ста от него небольшой каменный особняк, в котором жил (и умер в 1883 году) И.С. Тургенев. Существующая уже несколько лет «Ассоциация друзей Тургенева, Виардо и Марии Малибран» создала здесь музей — превосходный, организованный с большой любовью музей, постепенно становившийся русским культурным центром. Однако какой доход от музея, да еще русского писателя? Мэр города Ла-Сель-Сен-Клу, которому принадлежит парк и оба дома, решил продать участок; на этой территории можно построить два небоскрёба, — подумать только, какой доход можно получить с тургеневского участка!

Здесь тоже деньги могут оказаться всемогущими! Победить в борьбе за кафе «Прокоп» и за тургеневский дом в Буживале можно только, если вся интеллигенция Европы будет солидарна в борьбе за наши общие, для всех нас в равной степени священные воспоминания. Напомним в заключение о том, как видел Францию еще один русский писатель прошлого века, — М.Е. Салтыков-Щедрин: «Оттуда, — говорил он в 1880 году, — лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас… Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное — все шло оттуда». Все сказанное и может быть выражено сочетанием: наш Париж, наша Франция.

14 октября 1987г.