Александр Кустарёв (Донде). «Отказавшись раз и навсегда писать работы академического толка, со ссылками и расшаркиваниями, он не слишком заботится о том, чтобы всякий раз отграничить почерпнутое у близких ему авторов от своих собственных размышлений и наблюдений, копившихся десятилетиями. Любая мысль коллективна, рассуждает он; фундаментальных идей — считанное число, остальное — приложения; авторство вполне реально только там, где речь идет о находках прозренческих, — между тем жизнь коротка, важно понять, что вокруг нас происходит, и выговориться. На работы концептуальные — не стоит тратить времени, лучше заняться конкретным, единичным. В статьях Донде начинает обозначаться метод, именуемый на Западе плотным письмом (thick description), — плотным по насыщению мыслью, неявными цитатами и ассоциациями, по фактуре текста, в котором присутствуют достижения из самых разных отраслей знания. Важные для него авторы появляются в текстах Донде, как Альфред Хичкок в своих фильмах: на пару секунд».

Александр Кустарёв (Донде). «Отказавшись раз и навсегда писать работы академического толка, со ссылками и расшаркиваниями, он не слишком заботится о том, чтобы всякий раз отграничить почерпнутое у близких ему авторов от своих собственных размышлений и наблюдений, копившихся десятилетиями. Любая мысль коллективна, рассуждает он; фундаментальных идей — считанное число, остальное — приложения; авторство вполне реально только там, где речь идет о находках прозренческих, — между тем жизнь коротка, важно понять, что вокруг нас происходит, и выговориться. На работы концептуальные — не стоит тратить времени, лучше заняться конкретным, единичным. В статьях Донде начинает обозначаться метод, именуемый на Западе плотным письмом (thick description), — плотным по насыщению мыслью, неявными цитатами и ассоциациями, по фактуре текста, в котором присутствуют достижения из самых разных отраслей знания. Важные для него авторы появляются в текстах Донде, как Альфред Хичкок в своих фильмах: на пару секунд».

Юрий Колкер

Путешествие Безансона за край ночи

Советология многолика и по-разному политически ориентирована. Ален Безансон представляет ее радикально-критическую версию. Советская система, по Безансону, выглядит даже не как Гулаг, а как ночной кошмар, черная дыра, заколдованное место, ноумен, восьмое с половиной измерение.

Такое восприятие советской системы было характерно для подпольного литературно-общественного салона в самой России. Культурный застой, изоляция от внешнего мира, назойливая пропаганда, ритуализация псевдополитической жизни, вынужденная анонимность существования в сочетании с карьерными тупиками и все более очевидным и нетерпимым убожеством материальнобытовой стороны жизни повергали интеллигенцию, считавшую себя в оппозиции к советскому режиму и его жертвой, в состояние унылого отчаяния, как сказали бы теперь, фрустрации — звучит страшнее.

Основной массе западных советологов это состояние было чуждо и непонятно. Они знакомились с советской жизнью по статистике, к тому же сильно искажённой. Но среди советологов были исключения. И больше всего во Франции. Объясняется это просто. Франция долго была фронтовой страной. Здесь была сильная коммунистическая партия и весьма левое, уходящее корнями в революционную традицию, социалистическое движение. Поэтому во Франции разоблачения советского опыта были также полемикой с собственной «левой».

В этой полемике ведущие роли всегда играли далее не люди изначально правых убеждений, а разочарованные коммунисты и левые — от Бориса Суварина до Анни Кригель. Они лучше знали реальную советскую жизнь, и у них был травматический опыт общения с собственным коммунистическим истеблишментом. Ален Безансон тоже поначалу был связан с компартией.

Было время, когда радикальная критика советской системы утверждала себя главным образом в сфере фактической информации. Западный политический истеблишмент (не только левый) и западное общественное мнение долгое время упорно отмахивались от поступающей из Советского Союза информации. Говорили, что рассказы о советских ужасах — это преувеличения, если не клевета. Или ссылались на то, что в условиях борьбы с фашизмом (нацизмом), а позднее в условиях американской империалистической гегемонии обсуждать тёмные стороны советской практики (даже если это все правда) политически неуместно и несвоевременно.

Так критика советской системы долгое время подавлялась или, во всяком случае, не пользовалась авторитетом. Недоумение осведомлённых людей по этому поводу перерастало в возмущение и даже отчаяние. Как и в российском подпольном политическом салоне оно сублимировалось в определенных теоретических усилиях. В этой зоне предлагались специфические интерпретации советской системы, напоминавшие мистическую демонологию. Характерную для этой интерпретации лексику широко использует и Безансон: «неуловимое зло» (стр. 78), «Кошмарный сон» (стр. 81) и т.п. Образцом такой сублимации стал яркий гротеск Джорджа Оруэлла.

Это отнюдь не было очернением по заказу каких-то зловещих антисоветских сил. Тот же Оруэлл, например, был воплощением политической независимости и неподкупности. Радикальные критики ни на кого не работали, кроме самих себя. Они удовлетворяли собственную эмоциональную потребность в «расчёте» с советской системой. Они испытывали к ней глубокие (негативные) личные чувства, как и ущемлённая советская интеллигенция, переживавшая не только ужасы, но и просто неприятные стороны советской действительности, как личное несчастье, на которое даже никому нельзя по жаловаться. Стремление к объективности на уровне фактуры через (фрустрацию критиков привело к идеологической радикализации теории.

Таковы ситуативные истоки радикально-антисоветского теоретизирования. Но оно, конечно, вдохновлялось и самим объектом теоретизирования. Масштабы репрессий и количество их жертв в советской истории выглядят на самом деле ошеломляюще. Даже если мы согласимся с минимальными их оценками. Естественно, что бесчеловечность такого масштаба, особенно если широкое общественное мнение отказывается ее замечать, побуждает наблюдателя предполагать, что он имеет дело с каким-то таинственным и очень необычным явлением, с чем-то небывалым и грандиозным, с чем-то противоестественным и, фигурально говоря, «не от мира сего».

Начинаются поиски некоей волшебной формулы, позволяющей разгадать страшную тайну советского режима, найти ему такое объяснение, которое успокоило бы заинтригованное сознание, помогло бы снять фрустрацию, хотя бы и через акт мазохизма. Такой волшебной формулой оказывается понятие «тоталитаризм»». Его главный эффект в том, чтобы вывести советский режим (отождествив его попутно с формально уже проклятым нацизмом) за рамки «нормальной» действительности.

Вот характерная формула: «Народ и интеллигенция вместе попали под топор чего-то, что не было ни народным, ни интеллектуальным, ни национальным, ни интернациональным, что лежало за пределами реальности: во власть идеологии» (стр. 59). В этой формуле «идеология» антропоморфируется, превращается в живое существо и начинает вести себя как живое существо. Например: «она хорошо играла на противоречиях.…» — это сказано об «идеологии». Эту власть Безансон именует «логократия» и «идеократия».

Понятие «идеократии» кажется вполне полезным применительно к советской системе. Если понимать ее как власть социальной группы (если хотите, класса) или формальной элиты, правящей на основании своего особого знания, то есть своего рода жречества.

Но тогда вместо общества, находящегося под чарами «чего-то», или пределами реальности» мы обнаруживаем гораздо более заурядную картину. Она может выглядеть примерно так. В стране произошла революция. Ни один из имущих классов не оказался достаточно политически сильным, чтобы захватить контроль над обществом и развитием событий. Функция власти попала в руки группы, чьим единственным достоянием до этого был некий набор проектных идей и (моральных) ценностей. У них не было материальных интересов. У них, как выразился бы Макс Вебер, были «идеальные интересы». Им нужно было настоять на своём. Как замечает в другом месте сам Безансон, «Взяв власть от имени историософии и ею обосновав легальность (скорее легитимность. — Л.Т.) этой власти, большевики должны были историософию реализовать».

Иными словами, большевики были заложниками тех обязательств, которые они на себя взяли, когда объясняли себе самим и всем прочим своё право на власть. Важная особенность ситуации, возникшей в результате большевистской революции, состояла в том, что идеология не была кореллятом каких-то материальных интересов, как, скажем, в ситуации, когда к власти приходит буржуазия. Такой синкретизм идеологии и интересов не может сохраниться. На базе функции власти постепенно начинает складываться слой с реальными материальными интересами, стремящийся эмансипироваться и от функции власти, и от идеологии. Это сделать нелегко. Приходится преодолевать имманентные трудности, но не только. Разные обстоятельства могут сильно затянуть этот процесс. Христианская церковь долго искала способ совместить свои идеалы со своими же материальными интересами. Столь же долгой была эмансипация общества от христианской церкви, и шёл этот процесс наощупь и запутанными путями. Эмансипация советской системы была не таким долгим делом, но тоже оказалась дольше, чем могла бы быть. Например, можно думать, что Вторая мировая война как бы удвоила продолжительность советской истории.

Такая версия внешне напоминает версию Безансона. Но это иллюзия. В нашей версии «идеология» не потусторонний дух, насилующий общество, а один из факторов общественного процесса, влияющий на игру общественных интересов тем сильнее, чем слабее в этом обществе иные сферы частных интересов. Идеократии как власти идеологов свойственны некие противоречия, и они определяют социальную динамику этого общества. На ней мы, в отличие от Безансона, и сосредоточились бы, если бы подробно развивали свою версию. Безансон же не имеет к ней никакого интереса. Он больше интересуется самой «идеологией» и особенностями сознания (личности) того, кого он считает пленником и носителем этой идеологии — советского человека..

Советский режим кажется Безансону идеологическим par excellence, что противополагает советский режим всем историческим типам обществ. На первый взгляд, это определение советского режима выглядит очень убедительно, потому что в точности совпадает с его самоопределением. Уж кто-кто, а люди, выросшие в Советском Союзе, знают, какое огромное значение придавал этот режим своей «идеологичности» — в школе им об этом все уши прожужжали. Но эта очевидность обманчива. Все общества идеологичны в том смысле, что они воплощают какой-то проект. Просто это бросается в глаза, когда мы наблюдаем за обществом в момент его возникновения и в ранней харизматической фазе. Влияние идеологии на действия власти в устоявшемся традиционном обществе не так заметно, как в возникающем. Да что там — совсем спрятано.

Но Безансону мало вынести ««идеологию» за рамки общественной структуры, чтобы превратить ее в антропоморфного демиурга советского общества. Он также наполняет понятие «идеология» особым и зловещим смыслом. Безансон всячески подчёркивает, что носитель идеологии находится со своими доктринами в иных отношениях, нежели верующий с доктринами своей веры. Религиозно-верующий верит безотчётно. Его вера — результат его свободного выбора. А адепт идеологии подчиняется формальным доказательствам истинности некоторой доктрины. Когда в результате столкновения с действительностью обнаруживается, что его «истинное» знание на самом деле ошибочно, идеолог, будучи не в силах порвать со своей доктриной, начинает в неё просто верить, но по-прежнему думает, что подчиняется рациональным доказательствам.

В таком сопоставлении, безусловно, что-то есть. Но какое все это на самом деле имеет отношение к реальному сознанию какой бы то ни было реальной совокупности людей, еще предстоит выяснить. В конце концов, в западной религиозной традиции с некоторых пор господствует рационализированная теодицея. В то же время рядовые верующие о ее существовании даже не подозревают. Но ведь и масса людей, для которых советский строй был священным, никакой чувствительности к марскистской философии не проявляла. Катехизис строителя коммунизма мало отличается от катехизиса христианского прихожанина, конечно, отсылками к науке, хотя и не очень явными, но в остальном он такая же разжёванная «сумма веры» и не более того.

«Знать и верить, — пишет далее Безансон, — это не одно и то же» (стр. 227). Так-то оно так. Но сколько «веры» и сколько «знания» в сознании христианского епископа и советского секретаря обкома, фермера-кальвиниста и советского агронома, купца-старообрядца и советского завмага выяснить практически невозможно. Рассуждения Безансона о «благодати» и «теории» как коррелятах (соответственно) религиозной веры и секулярного убеждения, и другие рассуждения в этом русле подчас чрезвычайно остроумны, но мало помогают пониманию советской реальности. С помощью этой схемы тот, кто считает себя носителем «истинной веры», может изобличать «идеологию» как «ложную веру». Но, боюсь, не разницу между неграмотным (не знавшим латыни) средневековым крестьянином и советским человеком. Непохоже, что ему это удалось.

Вообще, если эти рассуждения имеют отношение к какой-то земной реальности, то только к сознанию виртуозов веры или идеологии, то есть тех, кто находится в почти наркотическом состоянии непрерывного переживания своих отношений с истиной, а не к массе людей, для которых приверженность тем или иным представлениям носит привычно-инстинктивный характер и актуализируется в повседневном поведении, а не в выяснении и переживании своих отношений с «истиной».

Советологии Безансона чужда социология. Он тяготеет к весьма абстрактным культурологическим сопоставлениям старохристианской и новосоветской цивилизаций, потому что у него есть сверхзадача — выразить в слове фундаментальность их различия, принципиальную разно - сущность. Такая сверхзадача приближает теоретизирование радикально антисоветской советологии к магии: концептуализация советской системы в этом случае равноценна ее заклятию.

На основании всего этого Безансона можно было бы отнести к правоконсервативному лагерю критиков советской системы и истории. Но дело обстоит сложнее. Левый» синдром у Безансона тоже просматривается. В очень характерном пассаже Безансон замечает, что советский режим пытается скрыть тот «…факт, что социализм не существует. Шестьдесят лет спустя (написано в 1977 г.— А.К «он так же иллюзорен и необнаружим, как в 1917 году» (стр. 247). Человек подлинно правых убеждений никогда так не скажет. Для него социализм в СССР — реальность, в чем и состояло несчастье. Потому что плох именно социализм. И катастрофа России именно в том и состоит, что она впала в грех социализма. Такова логика Маргарет Тэтчер, например. Ей даже английский социализм казался «ночным кошмаром». А вот Безансон считает, что советский «ночной кошмар» не был социализмом. Это — проявление «левого» синдрома. Отмечая это, я вовсе не хочу разоблачить Безансона как социалиста — тайного или явного. Я занят тем, чтобы определить, так сказать, источники и составные части его представлений о советском строе, только и всего.

Это не второстепенная деталь. Нежелание Безансона признать советское общество социалистическим для его собственной концепции имеет очень большое значение, так как определяет львиную долю его содержательной критики советской системы. Потому что «создание иллюзорной реальности» — самая сердцевина его понимания советской системы. На этой посылке Безансон строит изощренную интеллектуальную конструкцию, высказывая при этом немало тонких и проницательных замечаний по поводу стиля советской пропаганды и трудностей (так и не разрешённых) той странной полунауки, которую называли «научным коммунизмом». Но переход от этих остроумных наблюдений к типологическим обобщениям выглядит достаточно произвольным.

Советская система была социализмом; социализм в Советском Союзе был построен. Можно обсуждать особенности этого социализма, если угодно, его пороки, можно настаивать, что советская система была порочной потому, что не была приспособлена к адекватному пониманию противоречий социализма и легкомысленно игнорировала возможность кризиса социализма. Но это был социализм. Так что тут никакой «великой лжи» не было. Советская пропаганда действительно была лжива, а цензура затыкала пасть критикам. Это ставило всех в дурацкое положение, было глупо, неприятно, опасно и вредно для всех, порождало, как мы уже говорили, фрустрацию, но Безансону этого мало. Вообще, для описания некоторой вполне социальной реальности ему мало социологии, политологии и экономики. Настолько мало, что он от их аналитического аппарата и терминологии практически отказывается, даже в очерке о «политической экономии реального социализма». Он предпочитает такую терминологию: «мистическая материализация небытия», «конкретность пустоты», «расщепление, раздвоение личности», «мутация биологического вида». В представлении Безансона эти страшные вещи — следствие «исходного и фундаментального насилия, на котором зиждется весь этот режим», (стр. 245). «Древние и классические виды насилия», то есть полиция, лагеря и прочее — это все несущественно, вторично. Нагнетение ужасов должно убедить нас в том, что перед нами не тривиальная тирания или авторитарный режим, а нечто противоприродное.

Один из главных сюжетов советологии — проблема непрерывности российской истории. Представляет ли собой советская система радикальный разрыв со Старым режимом? Или, наоборот, она есть прямое продолжение и реставрация Старого режима в иной семиотической оркестровке? На краях политического спектра до сих пор находятся умы, готовые выбрать одну из этих двух версий. Но благоразумная середина и большинство профессиональных историков давно уже предпочитают этого выбора избегать, памятуя о том, что реальная трансформация общества всегда представляет собой сочетание сохранения и обновления. Компромиссный взгляд на российско-советскую историю может иметь бесчисленные вариации и оттенки.

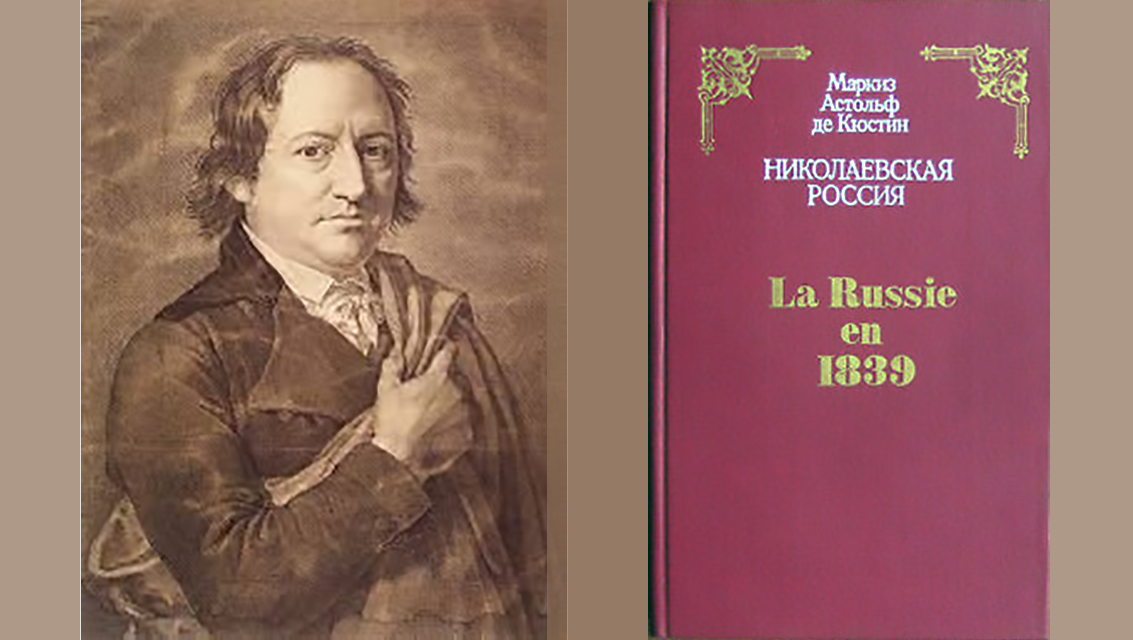

Безансон не питает никаких особых симпатий к Старому режиму. Тут он продолжает классическую традицию западного взгляда на Россию «сверху вниз», так эффектно представленную его зачинателем маркизом де Кюстином. Его диагноз звучит решительно и мрачно: «В России не было исторической преемственности, переходов, традиций. Был каталог пустых и отживших форм, ожидающих лишь того, чтобы их использовали, хотя бы и в иных целях» (стр. 74). Безансон ярко и проницательно рисует структуру и атмосферу российского общества в XIX веке, показывая, как созревали условия для прихода большевиков к власти. Он делает массу интересных замечаний по поводу бюрократических реформ в России, славянофильства, народолюбия и народничества, интеллигенции, (слабого) буржуазного уклада.

Но Безансон настаивает и на том, что в ходе революции произошло радикальное обновление русской системы. Это сближает его представления с негативным взглядом на советскую систему «справа». Точнее с одним из ее вариантов. Потому что критика советской системы «справа» в свою очередь ведётся с двух позиций. Очень немногие теперь решаются защищать Старый режим за его авторитарность, принимая эстафету от обскурантистского монархизма предреволюционного времени (типа «Союза русского народа» или «Гражданина» князя Мещерского). Более влиятельна в самой России и почти монопольна на Западе праволиберальная или либерально-консервативная (типа взглядов октябристской партии) интерпретация, согласно которой до 1917 года шёл процесс превращения российского самодержавия в либеральную демократию западно-европейского типа, но большевистская революция прервала этот здоровый процесс и повернула его вспять. В рамках этой концепции коммунизм не столько противопоставляется Старому режиму, сколько возводится к нему.

Безансон, конечно, отнюдь не солидарен с черносотенной ностальгией по Старому режиму. Но и «октябристскую», то есть либерал-консервативную интерпретацию он тоже не вполне разделяет. Безансон обнаруживает некоторое движение в русском обществе в начале XX века, но такое впечатление, что особых перспектив у этого движения он не видит, считая срыв в большевизм почти неизбежным. Прямо он этого не говорит, но в контексте всех очерков, собранных в эту книгу, такое складывается впечатление. Итак, еще раз внутри «правого» синдрома у Безансона обнаруживается «левый».

Самодержавное государство (по Безансону) было достаточно плохо. Что не помешало ему стать еще хуже в результате революции. Суть его окончательного превращения в «неуловимое зло» и «ночной кошмар» состояла в том, что власть людей (автократия) превратилась во власть идей (идеократия, логократия). Непрерывность русской истории, таким образом, состоит в том, что российское общество так и не эмансипируется от автократического государства. А разрыв состоит в том, что оно превращается из, так сказать, «плохого человека» в, так сказать, «зомби».

Эта схема проста и изящна. Как все простые и элегантные схемы, она идеальна для компенсаторных целей. Бесплодная оппозиционность в авторитарном государстве требует компенсации. Компенсаторный миф должен помочь жертве авторитарного режима. Жертва должна убедить себя в том, что ей противостоит какое-то абсолютное и неодолимое зло. Тогда жертва превращается в героя трагедии. В сущности, схемы этого типа — литературные концепты, близкие родственники романов Замятина, Оруэлла, Хаксли и пр. Они также очень удобны для целей политической самоидентификации. Их инструментально-аналитическую ценность еще предстоит продемонстрировать, но мне кажется, что этого так и не удастся сделать. К сожалению, эти схемы представляют собой не более чем мифологический продукт некоторого эмоционального состояния.

Ален Безансон писал свои концептуальные работы о советской системе уже давно — в 60-е и 70-е годы. Это — ранняя теория. Теории того поколения строились в условиях почти полного отсутствия эмпирии. Советская система очень плохо документировала себя. Ее скрытая фактура намного больше, чем открытая. Одно время казалось, что наиболее потаённой частью советской жизни были репрессии. Но парадоксальным образом до сих пор эта сторона советской жизни, пожалуй, наиболее известна. Ранние концептуализации советской истории создавались параллельно первым разоблачениям карательно-репрессивной системы и обобщают в основном этот опыт.

Сейчас предстоит, очевидно, полоса интенсивных эмпирических исследований. Они откроют путь следующему поколению концепций. Насколько полезными в этом процессе окажутся ранние концепции? В частности, концепция «тоталитаризма» и ее версия, предложенная Безансоном. Совсем бесполезными они не будут. В науке нет ничего совсем бесполезного.