Анти Лиив - эстонский психиатр и психолог. Анти Лиив является членом Эстонского Римского Клуба, а также Центристской партии.

Основная область исследований доктора Лиив - это распространение психических расстройств и их влияние на общество.

Принимал участие в научных конференциях и семинарах в Бельгии, Финляндии, Норвегии, Великобритании, Швейцарии, Польше, Латвии, Литве, России, Израиле, США и др.

Приглашение

к пляске смерти

Третьего января 1967 года, профессор Кристиан Барнард пересадил пятидесятипятилетнему Луи Вашканскому сердце погибшей девушки двадцати пяти лет. Пациент прожил с чужим сердцем восемнадцать дней. Родилась сенсация. Сбылось предсказание писателей-фантастов о возможности использования в качестве «запасной части» чужого сердца. Первый практический шаг на этом пути Барнард сделал. Франкенштейн перестал быть абсурдом. Во всяком случае, Южно-Африканский хирург совершил нечто, до него немыслимое.

Успехи сердечно-сосудистой хирургии повергли медицину, вообще-то не склонную к философии, в необыкновенно бурное философское состояние. Неожиданно выяснилось, что вещи, доселе считавшиеся простыми и понятными, на самом деле очень сложны. Например, как точно и однозначно определить момент смерти? От кого (и с чьего разрешения) можно брать «запасные части»? Не преступление ли это? Спорили об этом и в Тартуском университете. Около трёхсот студентов медицинского факультета приняли участие в диспуте «MORS»[1], состоявшемся в старом студенческом кафе. Затаив дух, а то и шумно поддерживая или протестуя, слушали они споры медика Кальо Виллако, философа Михаила Макарова, буддолога-историка Линнарта Мялла, кандидата медицинских наук, писателя Вайно Вахинга и многих, многих других. Только тема спора была настолько нова, что в печать не попала. Да и дальнейшего развития не получила: в учебной программе студентов медицинского факультета ТГУ достаточно философских предметов, однако до сих пор табу окружена тема — как общаться с человеком как с личностью в его ПРЕДСМЕРТНЫЙ ЧАС. Существует лишь неопределённая и скромная рекомендация: во имя гуманной догмы врачебной этики УМИРАЮЩЕМУ до последнего момента нужно лгать — для облегчения его предсмертных страданий (и делать все возможное, чтобы отсрочить смерть на любой, даже минимальный срок). Насколько это удаётся, зависит уже от личности врача. Dialogus morti сum homine в учебных программах — табу. Литературу на эту тему вообще найти трудно: наши библиотечные полки ломятся от романов, изобилующих убийствами и трупами, а попробуйте найти даже в научных библиотеках хоть одну (не теологическую) книгу на эстонском языке по танатологии. Если не считать «Таллинской пляски смерти» (Таллин, 1976) Май Лумисте. Но почему сложилось такое положение? Неужели потому, что на эту тему мы даже размышлять боимся? Разве страх перечёркивает вопрос? А что должны чувствовать те, кто окружают умирающего? Об этом мы не смеем и думать. А вдруг да по той самой причине, по которой наши первобытные предки где-то там, на востоке, охотясь на медведя, не смели говорить о медведе? Неужели это чувство и правда — та генетическая память в нас? А вдруг!..

На протяжении столетий человек мечтает о личном физическом бессмертии. Во всяком случае, уже философы древности размышляли о суете сует. Чем солиднее наше (социальное) положение, тем тяжелее мысль о том, что через какой-то десяток лет придётся расстаться со всем накопленным и улетучиться в серый сумрак небытия. Знание того, что человеческая жизнь, начинаясь в пункте А, неизбежно заканчивается в пункте О, не приносила раньше (да и нам тоже не приносит) облегчения. Возможно, это и послужило одной из причин, почему в древние времена был выдуман загробный мир, а людям знатным давалась привилегия на приятное пребывание там, в вечной жизни. И хотя в наше время богатств империи Чингисхана, с которыми жаль было бы расставаться, ни у кого нет, тем не менее и мы с интересом читаем в газетах легенды о возможности жить 140— 180 лет. В наши дни, когда средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65, а женщин — 75 лет, это выглядит всего лишь как красивая сказка. (Документально до сих пор зафиксирован лишь один факт долгожительства — японец Шигечиё Изуми Асан, родившийся 29 июня 1865 года, еще в 1984 году был жив: рост 142 см, вес 43 кг, пульс 84 удара в минуту и давление 170/60).

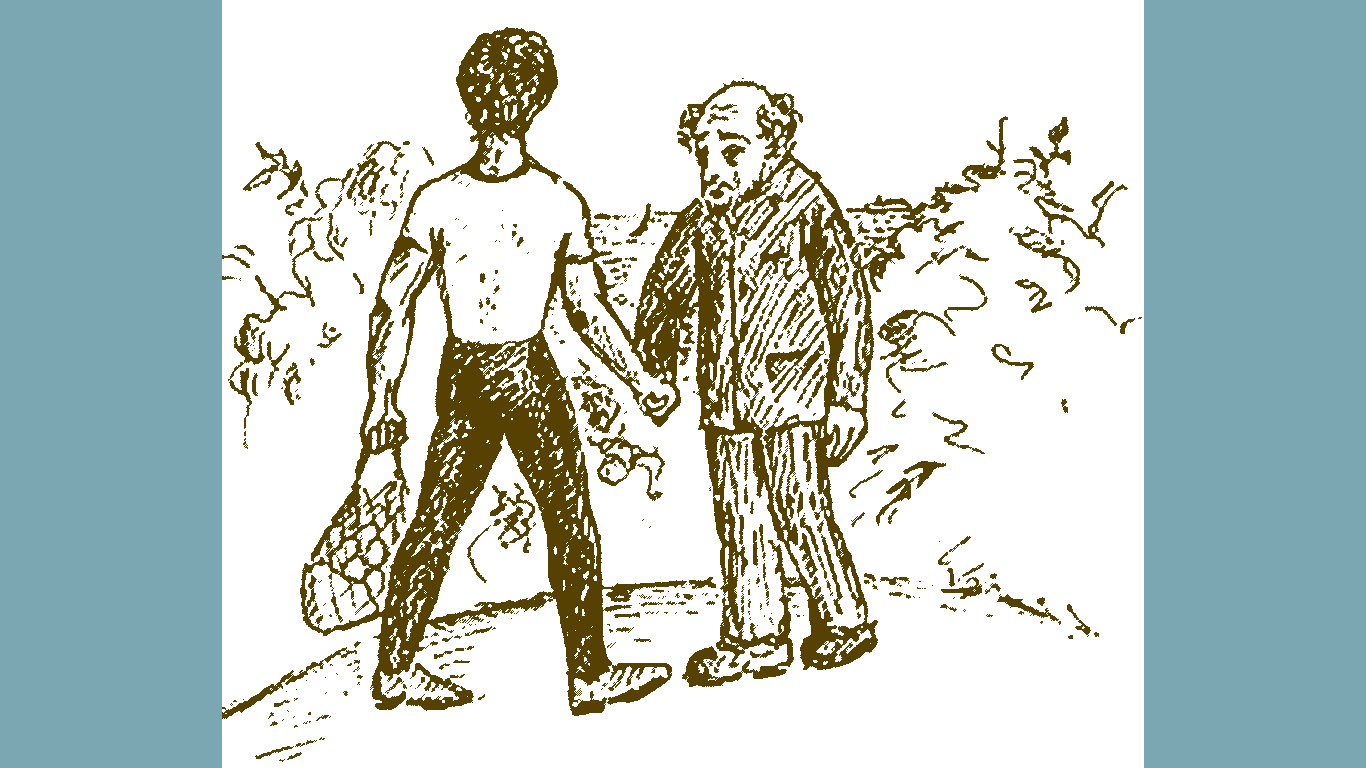

Лет десять назад, зимним вечером, в свете предзакатного багрового солнца, сидя у потрескивающей печурки в местечке Пилгузе, мы с А. К.[2] обсуждали вопрос: почему же, несмотря на развитие медицинской науки, так растёт страх перед смертью? От ипохондрии до всяческих фобий. Собеседник мой много повидал на своём веку, много путешествовал, владел, благодаря таланту и поворотам судьбы, большинством европейских языков. И вот, коротая, по воле случая, старость на Сааремаа, он рассуждал теперь о танце смерти в его сегодняшнем виде.

*

Вопрос в том, как умирать. Как приходит миг ухода из жизни, момент, когда смерть вот-вот оборвёт нить жизни? Она должна быть узнаваема, у неё должно быть своё лицо. В разные времена — разное. Но как узнать ЕЕ?[3]

Когда-то ОНА присаживалась у изголовья постели в зелёном фраке и позволяла втягивать себя в сложные сделки и споры. Она была персональной смертью. Стихией, приобрётшей конкретный облик, с которой — по крайней мере на какое-то время — можно было сторговаться.

Современная смерть, к сожалению, ведёт себя совсем по-иному. Она не торгуется и не вступает в сделки с человеком. Она убивает грубо и анонимно. Она отказалась от стихийности, философичности. Она сознательна, она способ убийства. Мгновенно хватает за горло и отдёргивает руку, лишь получив ощутимый отпор. Неужели и правда, встреча с ней происходит теперь только в виде лабораторных анализов и хирургической операции. Все же должно где-то ощущаться ее специфическое присутствие. Ее приближение и удаление. Ее собственный лик.

шёл человек по улице, упал и не встал. Кого-то затянуло лентой конвейера. Кто- то выронил за ужином чашку из рук и никогда больше не поднял ее. Кто-то не проснулся утром.

Той смерти, которую я пытаюсь найти, здесь нет. Той именно СМЕРТИ, которая существует в моем сознании. Внезапная, случайная и непредсказуемая кончина составляет лишь часть раздела о смертях в бесстрастной статистике. Достаточно большую часть.

Медленное угасание старых людей: эта смерть с давних пор привычна. Такая домашняя, что момент прихода ее почти незаметен. Однако подобных смертей с годами становится все меньше — они выходят из разряда типичных. Самоубийцы? Их смерть — трусливый отказ от жизни. Жестокая антитеза жизни.

Какова же ОНА? Где ОНА?

Сегодня люди рождаются и умирают уже не под крышей родного дома. Смерть современного человека — будничная и универсальная — происходит в больницах, клиниках, домах престарелых. Видно, там и надо искать ее присутствие. Искать ее лик.

*

Прежде всего — о явлениях, вызывающих в несведущем человеке страх и благоговение. Я видел тех, кто соприкасается со смертью. Полубогов. Посвящённых.

Под бестеневой лампой сверкали никель и стекло систем для переливания крови, для анестезии, кислородных аппаратов, прочих предметов. Зеркальные поверхности, зонды, шприцы, скальпели… Красками и запахами химия дополняла жуткую и возвышенную — в глазах простого человека — мистерию, которая должна была сейчас начаться.

Но до всего этого санитар вкатил ЕГО — человека. Съёжившегося. Махонького и жёлтого, держащегося за правый бок, словно защищая согнутым локтем печень, этот пульсирующий очаг смерти. Наполовину затуманенное предварительным уколом сознание отметило место и необычность ситуации. Но страха не было. Доверчивый и спокойный — он даже улыбнулся, когда профессор (в маске) ласково спросил его:

— Ведь вы не боитесь, правда? Мы вам ничего плохого тут не сделаем.

Вытянутый на столе и привязанный к нему, он смотрел теперь на свой живот, слегка опухший с правой стороны.

Он не знал, что это было последним прощанием и с жизнью, и со своей смертью. Прощанием с самим собой.

Между тем мистерия началась. Удлинённое острие скальпеля тронуло кожу. Надрез, кровь — и ничего больше. Тишина. Мягкая, безопасно тёплая тишина в помещении, где должен был бы прозвучать нечеловеческий, неописуемо жуткий вопль.

Приглушенные позвякивания стали о стекло. Отдаваемые вполголоса распоряжения. Ритмичное, далёкое и нереальное, будто доносящееся откуда-то извне, гудение трансформатора холодильника, где хранятся ампулы с кровью.

Руки профессора совершают манипуляции, которые, словно пародируя, повторяют ассистенты.

Где-то там — в этой фиолетовой глуби — руки профессора, во всеоружии современной медицинской науки, вступают сейчас в сражение с врагом. Отгоняют смерть, заставляют ее покинуть поле боя.

Внезапно эти руки — руки профессора — замирают.

— Пустая работа. Печень поражена полностью. Зашить.

Скоро санитары увозят из сияющего, внушающего благоговение и страх зала бесчувственную куклу. Куда? В палату на двоих, в которой обычно лежат здесь те, кто дышит на ладан. Он еще проживёт какое-то время. Но сколько? Кто может сказать это точно? Возможно, неделю. Едва ли больше.

*

Здесь, в больнице, никто смерть своим именем не называет. Хотя все переполнено смертью, все словно кричит о ней и все ей подчинено.

Беззвучно капает физиологический раствор из сосуда, установленного на штативе, струится в конвульсивно сотрясающееся тело умирающего почечного больного. В углу палаты мечется человек, которому машина на пешеходном переходе размозжила тазовые кости.

Тошнотворный смрад смерти, который прорезает запах струй дезинфицирующих средств. Ночью и даже в пасмурные дни тусклый свет электричества. Серые тени, кошмарный цвет.

Притулившиеся у кроватей умирающих родственники с красными от бессонницы глазами (повсеместная нехватка обслуживающего персонала…). Тусклые или блестящие, почти бессмысленные, глаза больных смотрят на все так, словно не понимают происходящего. Подходит палатная сестра, чтобы выполнить распоряжения врача; она разговаривает на каком-то странном анонимном больничном языке: «Ну-ка, поднимемся чуть повыше». Мы поднимемся… Здесь о смерти не знают ничего. Не желают знать. И никто не узнает ее в лицо.

И вот наступает агония. Словно в удивлении, в отчаянном неверии, несговорчивая плоть вступает в длительную последнюю схватку. Вот когда, в паузах умирания, вопит животный ужас. Медики сумели обмануть человека, но не смерть. Она подобралась к глотке. Швыряет человека в гнусность умирания, в муки, превышающие человеческие силы. Жесточайший кошмар без предупреждения и согласия, без объяснений. Вот когда, она, наконец — персональная. С глазу на глаз с человеком — но на сей раз ОНА жестоко механическая, лишь на миг задержавшаяся в человеке, существующая вне сознания, обезличенная до неузнаваемости.

Так умирает человек, у которого отняли его собственную смерть и оставили одно лишь умирание. Он умирает недостойно, как животное, ужасающе. Так ежедневно умирают в больницах, в клиниках, домах престарелых. Так умирает большая часть из нас.

А не пришло ли время поднять протест против сегодняшней «гуманной смерти», против святой лжи? Гуманны лишь средства борьбы за жизнь. Сама же смерть была и остаётся варварством. Вернее, она стала во сто крат более варварской, стала анахронизмом в еще большей степени.

Обман состоит в том, что медицинская наука, получив в своё распоряжение действенные средства борьбы за жизнь, возвела их в абсолют, обожествила их. Тем самым врачи возвышаются до полубогов, в чьих силах уничтожить смерть. Медицинская наука обезоруживает нашу готовность. Она узурпировала власть, ограничила дееспособность человека и таким образом похитила у нас сознательное умирание. В последний же миг наука бросает нас. Мы остаёмся неподготовленные, еще не вооружившиеся перед смертью и сокрушаемые ею еще более жестоко, чем звери.

Подобный прогресс опирается на два противоположных, но, тем не менее, существующих в неразрывном единстве, аргумента. Медицина yнacлeдoвaла религиозное понятие смерти и относится поэтому к ней, как к чему-то приходящему извне. Как к какому-то элементу вне человека, стоящему где-то между человеком и неведомым. Одновременно с этим, борясь с физическим и химическим процессом умирания с помощью физических и химических средств, медицина дошла до той степени знания, когда смерть в сознании врачей стала настолько конкретной, простой и точной, что почти перестала быть проявлением психической, личной и индивидуальной драмы человека. Чтобы примирить эти два противоречивых момента, медицина похитила у смерти всю ее индивидуальность, растворив ее в научной анонимности. Анонимность же служит следующей ступени обмана. Смерть существует среди анонимной, непонятной, сложной медицинской аппаратуры. В тысяче анонимных лекарств и препаратов, во все более усовершенствованных методах и рецептах. Несмотря на ритуальный обычай произносить пациенту анонимную формулу: «Приляжем теперь на эту кровать». Смерть существует, но ее представляют нам под видом жизни. Глядя на шприц с лекарством для возбуждения сердечной деятельности, умирающий верит, что укол этот вернёт ему жизнь. На деле он лишь продлевает мучительную агонию. Однако благодаря этой неназванности, таинственности, изменению значения того, что происходит в таинственной сфере вне человека, и становится возможной очередная версия мифа XX века — проповедь медицинской науки. Наивный компромисс между религиозным понятием смерти и физикой с химией. А человек умирает хуже зверя. Не пришло ли время взбунтоваться против животного умирания? Так сказать, против научно обоснованной анонимности смерти. Против фальшивки, навязываемой нам врачами.

Считаю, что СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА — так же, как и его жизнь — принадлежит только ему. С приближением смерти человек вправе знать, когда он должен умереть, и, призывая на помощь медицину, избрать самую для себя удобную форму кончины. Человек имеет право познакомиться со своей смертью. Побыть с ней лицом к лицу. Вступить с ней в сговор. Ставить условия. Поспорить с ней, дружески поцапаться, даже пофлиртовать. И кто знает, возможно даже — как когда-то в прошлом — позволить ей посидеть в изголовье. И только от желания человека или богатства его фантазии зависело бы: будет ли его смерть одета в зелёный фрак или в тогу философа. Или умирающий позволит ей принять облик травы. А кто-то захочет, чтобы в его предсмертный миг, если врач его определил с точностью, он помог бы человеку стать другом смерти, подобно тому, как до этого он был другом жизни. Если человек недостаточно умён и образован, пусть врач преподаст ему вечную мудрость о бренности бытия. Смерть человека должна быть не безликой кошмарной кончиной, а личным, святым и достойным прощанием с людьми и вещами, сопровождавшими его в жизни. Без боли, слабости и страха перед грядущим. Только такая смерть достойна жизни. О такой смерти думали поколения мудрецов. Цивилизации надо оценивать не только по способу бытия, но и по культуре умирания.

*

Путь развития длиной в двадцать лет подтверждает: мечты об искусственном сердце заводят в тупик. Путь, по которому пойдёт будущее,— профилактика. Лучше 75 лет вместо 150, зато все это время без зубных протезов и возни со здоровьем. Не замена больного сердца, а забота о здоровом. Сохранение гибкости тела и бодрости духа.

Для большинства из нас уготована не геройская смерть. Она может оказаться и бессмысленной (пьяный за рулём — и в считанные секунды человеческие жизни расплющены среди обломков железа). Все мы боимся ее так, что не смеем и думать о ней. И все же думаем. И весьма часто. В начале века появились «Записки врача» В. В. Вересаева, тогда они были приняты почти враждебно — из-за «еретических» мыслей. Теперь, вероятно, не менее еретически прозвучит мысль о том, чтобы в больницу призвать психологов.

В последнее десятилетие варвары разных рангов неоднократно устраивали погромы на кладбищах Эстонии, уничтожали памятники. Что это — свидетельство падения уровня духовности? Предотвратить варварство — долг живых, веление их внутренней культуры.

Мой тогдашний оппонент, теперь уже обитатель загробного мира, известный в кругу друзей как пан Курт, не верил в возможность опубликования еще в нашем веке этих заметок о культуре смерти. Мой гонорар за эти заметки пусть будет перечислен в ФОНД МИРА, во имя жизни. А вдруг, да благодаря этому, психолог станет в больнице явлением обыденным.

Перевод Веры Прохоровой.

[1]MORS (лат.) — смерть

[2] Александр Куртна /1914—1986/, известный эстонский переводчик, в 1936—1942 гг. учился в Ватикане.

[3]Здесь излагается литературная запись размышлений Александра Куртна, записанных на магнитофонную плёнку.

Сергей Мохов. История смерти. Как мы боремся и принимаем. М.: Individuum, 2020

Антрополог Сергей Мохов в очередной раз обращается к своей любимой теме, на которой он сделал себе имя главного танатолога современной России. На страницах новой книги исследователь предлагает совершить экскурс в историю нашего отношения к конечности человеческого существования, познакомиться с классическими и актуальными философскими аспектами проблемы смерти, узнать, в конце концов, как возможно оптимистическое отношение к гнетущих многих мысли о том, что все мы рано или поздно умрем. Особое внимание Мохов уделяет общественной и государственной некрополитике в разные эпохи и в разных культурах.

Главным же нервом книги, на который педалирует автор, является то, что в российском обществе существует явный запрос на публичную дискуссию о смерти. Государство же по тем или иным причинам всячески препятствует выполнению этого запроса, делая некоторые его аспекты попросту невозможными — как говорится, исключенными из дискурса. Надеемся, новая книга Сергея Мохова хотя бы немного, но пошатнет это одновременно эскапистское и деструктивное отношение к столь важной части нашей жизни, каковой является смерть.

В целом, «История смерти» более чем интересна и всячески рекомендуется к прочтению всем, кого занимает неисчерпаемая тема смерти в современных антропологических исследованиях. (Правда, мы бы выбросили из книги главу, посвященную блэк-металу и представляющую собой стандартный набор проверенных временем стереотипов о скандинавской металлической сцене, сообщающий читателю лишь то, что автор крайне поверхностно знаком с материалом этого раздела своего исследования.)

«Критика современного общества, якобы извратившего смерть, — часть более широкого критического дискурса. Его носители, вооружившись инструментарием марксистской и постмарксистской философских мыслей, хотят разоблачить капитализм со всеми сопутствующими атрибутами — догматическими религиями, властными иерархиями, дискриминацией, стигматизацией. Смерть для них — мощный и эмоционально насыщенный инструмент, ярко подсвечивающий механизмы неравенства. В одной из своих статей Кен Дока постулирует, что „энтузиасты смерти” — продукт различных социальных движений за права человека и гуманизацию. Среди них — антимилитаризм, движения за сексуальную свободу и право на тело, феминистическое движение и многие другие. Дока показывает, что идеи всех этих активистов отражены в постулатах „энтузиастов”, а тезис о табуированности темы смерти — скорее удобный предлог для обсуждения грехов современности, чем точное описание реальности.

Повторюсь: движение „энтузиастов смерти” связано с максимально широким пониманием базовых прав человека, главное из которых — самостоятельно распоряжаться своим телом и своей жизнью. В России, где базовые права и свободы граждан регулярно не соблюдаются, транслировать и отстаивать подобный дискурс сложно. О какой эвтаназии или паллиативной помощи можно говорить в стране, где практикуют пытки и покушаются на свободу слова? Как подчеркивает исследователь Олег Хархордин, категория „достоинства” в России традиционно связывается с социальным статусом, а не с врожденным качеством человека, как это принято на Западе. Значит ли это, что смерть россияне тоже осмысляют как-то иначе?»

© Горький Медиа