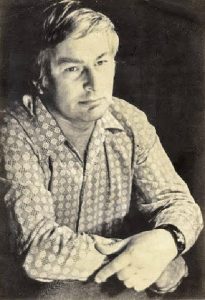

Лев Халиф – русский поэт, прозаик, автор знаменитого четверостишия «Черепаха», которое в 50-е годы стало фольклорным. «Черепаха» ходила в списках, ее цитировали в спектаклях Эдлиса и брал эпиграфом Юрий Домбровский, но неизменно снимала цензура, тем более если она шла под именем автора. Однажды «Черепаха» была напечатана миллионным тиражом на обложке радиожурнала «Кругозор». В роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» «Черепаха» попала уже как фольклор. В 1977 году Халифа буквально вытолкнули в эмиграцию. «ЦДЛ» и роман «Пролом» были написаны на чужбине.

Улыбка

С Юрой мы подружились в драке. Возникшей из-за пустяка. Что часто бывало в нашем писательском клубе, никогда не отличавшемся респектабельностью, как пресловутый ковбойский салун, только американского не хватало размаху. Юра честь своих дам защищал. Ему показалось, что кто-то дам его оскорбляет. А их при всем желании – не оскорбить. Исторические бляди, они очень смутно ее себе представляли. Но Юра был из другого века и старомодно считал, что даже при отсутствии чести как таковой их тем более следует защищать, несчастных. Сбросив свои ледяные латы, он смело бросился в бой. Рыцари, как и мамонты, в нашей северной стране еще сохранились. Не исключено, что на Колыме когда-нибудь их откроют музей.

Конечно, легендарные люди не дерутся друг с другом. Но кто из нас тогда эту истину знал? В клубе всегда пребывало достаточно дряни – каждой твари по паре. И Юра – как бы ни был огромен – мог вполне затеряться в них.

Силы были явно неравны. Не исключено, что Юре бы очень попало. Но всегда найдутся добрые люди и под руку объяснят, что к чему и кто есть кто в нашем вечно грызущемся мире, подозрительном и глухом.

Вскоре мы уже пили вместе – громко, торжественно, дружески, братски и с белой салфеткой у рта. Юра при этом размахивал ею, как флагом. Но это не значило, что он был капитулянт.

Позже ему припомнили эту нашу оплошность и предложили общественным свидетелем быть, хотя общественным обвинителем на наших судах быть куда эффективней. Что-то явно серьёзное против меня затевалось. Надо заметить – не гладко шла моя жизнь, и о

творчестве моем зачастую в судах судили. Они по сути и были союза писателей филиал. Обсуждение-линч начиналось обычно на главной сцене и редко когда не кончалось в суде. Так и на этот раз, вероятно, случилось. Скорей всего очень бурно прошло обсуждение моих стихов. Вот когда настоящая возникла драка, которую и милиция едва разняла (между прочим, ей тоже досталось, едва она слезла со своих лошадей – конная, она тогда в моду входила) – не бедный хрустальный буфет ресторана был полностью уничтожен, аппетит у кого-то испорчен, и председательствующий Ошанин побит. Был он очень плохим поэтом, и совесть не думала мучить меня. Это он затеял показательное обсуждение, полагая, что все беды в нашей стране идут от таких, как я (стихи мои уже начинали быть популярными). Ну, что ж, я был от души доволен – общественная акция получилась. Я увидел – есть читатели у меня, к тому же реагирующие живо.

И вот в качестве общественного свидетеля-жертвы его и призвали на суд. Но Юра, к чести его, сам на них ополчился: «А любопытно мне знать – что же вы, сволочи, меня раньше не защищали, когда я всю жизнь по вашим доносам горбил?»… И союз писателей поспешил замять это дело. В отличие от других каторжан, он не был напуган. Я же, в отличие от него, еще не сидел и только и делал, что лез на рожон, с удовольствием и обстоятельно ломая себе карьеру, едва ли понимая, что могу кончить тем, с чего Юра начал, а именно – основательно сесть. Но времена уже были, хотя и немного, но все же другие. И в этом мне чуть побольше, чем Юре, везло. Великий наш дал уже дуба, подагрические откинув копыта. А власть его была без него самого, что было для неё трагически непривычно. К тому ж ей казалось, что возмездье непонятно откуда грядет. И было ей, как на гвоздях, неуютно. Зуб на зуб не попадал, вернее, зубец на зубец гигантской ее шестерёнки. Без новой крови явно скрипела дыба. И кто-то уже думал,

что больше ей смазки не будет, полагая, что народ – не донор, достаточно пить его кровь. Сколько можно? И так далее радостно думал, видя, что самое время по огромной кровососалке хлопнуть и остальных старперов за их сосущие хобота схватить. Но растревоженный улей погудел-погудел и привычно заткнулся, как всегда полагая, что недостаточно еще пострадал, горькую участь, как всегда, запивая горькой. И новой издёвкой обернулся в нашей стране декабризм.

Декабристы, им не везёт в России. Первых сослали, повесив его главарей. Вторых – стали брить наголо и сажать пока ненадолго (десять-пятнадцать суток – не десять-пятнадцать лет), но это была прелюдия к более долгим и привычным срокам, по крайней мере в России понятным. Колыма переезжала на новое место, и требовалось время на переустройство ее. Быстро со страху они свой страх побороли. Пестелей здесь не растят.

Тюремных дворов сенатская площадь – там побывал весь советский народ. Однажды и Юру наголо побрили. Но это чуть позже, а пока он без сучка и задоринки в свою новую жизнь входил.

Был он человеком открытым (это не мешало ему быть себе на уме), порывистым и горячим.

– Юра, ты кто?

– Я-цыган.

– Только не из кочевого табора, – говорю.

– Это почему же не кочевого? – останавливается он удивлённый.

– А потому что всю жизнь просидел. И на одном и том же месте. Ты – местечковый цыган.

– Ты хочешь сказать – с обязательной чертой осёдлости, как цыган пархатый? – улыбается он.

– И еще с обязательным минусом ста городов, – добавляю, – ста наших и сколько-то там тысяч настоящих, вечных и заграничных, куда тебе тем более никогда не попасть, что тоже в твоей жизни минус. Добавим сюда еще минус всех холодов, на которых ты всегда находился… Заметь – ни одного плюса в этой сучьей стране – сплошные минусы!

– А «плюс электрификация всей страны», которая меня великодушно амнистировала и не посмертно, как ей того от души хотелось…

– Чуть не посмертно, – поправляю я классика.

– Да нет, я еще ничего. Даже более того – в допосадочной форме. Не окончательно, но разморожен. Север, он меня сохранил, а в некотором смысле и приумножил даже. Не забудь – я был среди лучших российских умов, хотя попадались и не российские тоже. А быть среди них – о, какие это жизни университеты! Все самое лучшее не бережно, но аккуратно везли туда. Все самое ценное беспорядочно свалили в кучу. Навозная, в ней не надо было искать драгоценное зерно – она сама состояла из этих зёрен. Столько бескорыстных и честных, выдающихся и достойных, всемирно признанных корифеев. Столько гениев сразу и в одном месте. Что и говорить – неслыханно Сталину повезло. Другое дело, самим гениям это вышло боком. Узколобый не мог переварить такую радость, такой на свою голову урожай. Ренессансы, они могут, видимо, только в древности подниматься, но никак не в наш остервенелый век, сиднем сидящий и не думающий никуда улетать. Скажем, к Богу поближе. А тут какой-то чудак берет и придумывает биологическую защиту от космической радиации. Или астроном, сидя в своей одиночке, выдвигает абсолютно умопомрачительную гипотезу сотворения мира. Пальцем в небо, а ведь в самую точку попал. Видимо, только в карцере и приходит космическое озарение. Ему присуждают медаль, усыпанную бриллиантами, а ему бы на ноги чоботы потеплей. Где-то ахает мир, восхищённый гениальным открытием, и его теплота остаётся с ним, как, впрочем, и медаль с бриллиантами. Сытый, свободный и уже хотя бы потому счастливый, я представляю, сколько в нем теплоты настоящей. Ему хватает калорий для необходимейшей нам теплоты. Голод, холод, а могучая мысль моих товарищей раздвигает тесные стены и летит себе на простор, полагая, что благо людям приносит. И крещенские морозы и прочие лютости ей нипочём. Жар-Птица, она на поверку еще и Феникс. 11 слоёв папиросной тонкой бумаги, а скальпель хирурга режет 10 – точь-в-точь толщина человеческой кожи. Блатари плачут от восхищения – нам бы руки его, щипачам-карманникам, чей тоже не худший класс, и место у печки освобождают: «На, волшебник, пожуй!»… Чечётку сбацать это по части артистов (здесь они не умрут), а вот «романы тискать» – это уже про нас, прозаиков, толковище. Шутки – шутками, а так и создавалась настоящая, без всяких там меркантильностей, литература. Там шедевры висят в табачном дыму. И легенды новые губы ищут. И еще, что у нас там втихую поёт народ? Да те самые песни, что мы там слагали. Крик, вонь, хрип, поножовщина и цынга, что тебе вохровец, выбивающая зубы… А сидит мыслитель – сократушка наш лагерный, и бесплатно мыслит. Интересно, и чем же он свою голову воспалил? «Отец Флоренский» – это что-нибудь тебе говорит? Распятые здесь не ропщут. Они знали, на что шли. Тридцать сребреников или тридцать гвоздей в твои мощи – на выбор (тут, брат, третьего не предпочтёшь?). Вот и получается – у каждого свой крест, можно сказать, нательный. Поэт великий… Ну, этого ты, тоже не слабый, знаешь – вон он медленно умирает в своих стихах. Бескрайние пространства и неволя – как- то не вяжется. Масштабы земли и масштабы людей не от мира сего. Здесь они смыты, затеряны и несопоставимы. Потом громадно и громко засветятся их имена, они имеют обыкновение только посмертно светиться. Да Бог ты мой, посмотришь – эпохи на нарах сидят – бледные, только из карцера, доходяги. Вот уж истинно сливки собрали, чтобы масло для своих убойных затворов сбивать. Вот кого перво-наперво в здешний народ кидали – в грязь и в сволочь, в мерзость и в срам. И только потом уже в снег. Несказанно белый, до него

еще падать и падать. Колючий, как проволока, – это под самый конец. Дар Божий, удивительный и непостижимый, здесь он на погибель свою заключён. Иногда мне казалось, что и сам Всемогущий здесь пребывает, бессильно руки раскинув, с нами сидит. Мир уже сотворён, и его не скомкаешь, как черновик неудачный. Бог с нами – с не самыми худшими Его детьми. Бог был с нами, не спеша идущими на свою скорую смерть. Мы были не самое счастливое, но все же удачное Его творенье. Пророки, мыслители, учёные и поэты еле в теле, а с такой мускулатурой ума и с таким размахом души бессмертной, что ныне я думаю – и зачем я освобождён? Что мне тут делать среди пощажённых, серых и жалких? В мои времена доносчики были шустры, но и те присмирели, как я погляжу. Почётные пенсионеры. Это для нас там остановилось время. Здесь же оно крутилось волчком. Сколько ни спасай свою шкуру – стареет. Вот и сравни – этих и тех. Великаны, которых уж нет. А иные еще не народились. Да и будут ли они такими, как те? – пламенно он говорит (потому что «горячо» – это не то слово), и глаза его черным огнём горят. Посади его в снег, и вечномерзлотный под ним растает. Правда, очень долго надо сидеть – лет двадцать пять, не меньше.

– Но согласись, тебя не до конца отпустили.

– До конца здесь только на тот свет отпускают, – знает он, что говорит, – особенно из одиночных камер, где тебе подумать дают, как бы подчеркивая, что ты один такой в этом мире. Вот они, наши профессорские кабинеты! Представь себе, они неплохо себя зарекомендовали, хотя и врагу не пожелаешь подарок такой… Нет, ты посмотри – я в своей камере и не заперт! – бегает он по своей ловушке, чья дверь всегда приоткрыта, а с внешней стороны ее наспех написано: «Не стучать!» – надо же, в одиночке, а без замка и засова, а также кормушки и вечно зырящего волчка…

– Комнате! – говорю, – здесь это комнатой называют. Уважили, нечего сказать, привыкшего к персональным клеткам в общей халупе вдруг поселить. В этом нагромождении всех рас и народов с одной уборной на всех. Квартирант изоляторов персональных, почему бы тебе не потребовать что-нибудь поприличней, по крайней мере, хоть с отдельной «парашей»? Государственный преступник, да знаешь ли ты, как настоящие государственные преступники живут!..

– Как? – заинтересованно спрашивает Юра.

И тем не менее он, как ребёнок, радовался своей свободе, вернее, жалкому подобью ее. Чуть-чуть раздались вширь его тесные стены – и он уже рад. Истый невольник, он знал ей цену. Да каждый бы, наверно, спятил, окажись за колючей проволокой вообще – не внутренней запреткой, а внешней. Девять кругов огорожено этого ада. И дальше уже вспаханная полоса границ, непотревоженных, потому и священных. Нет, не помышлял он тогда за границу. Лет через двадцать он посоветует это сделать мне («Еще на одно изгнанье меня, дорогой, не хватит…»). Лет через двадцать он немного устанет, отбывший ледниковый период российский от звонка до звонка. За это перед ним извинились (как в трамвае за отдавленную ногу) и как с плеч царских шубу – комнату дали. Узкая, как гроб, она едва вмещала его с многочисленными друзьями, которые по сути не видели его всю свою жизнь. Девицами, годами ждущими приглашенья и всегда приходящими без него. Многочисленными сотоварищами по былой неволе. Однажды к нему непомерных размеров китаец пришёл и продемонстрировал зияющую пустоту своей отбитой мошонки. Видимо, тогда-то и увидел Юра, как комнатёнка его преступно мала. И, конечно же, наших коллег бессчётных – братьев-писателей (не всегда писателей и тем более – братьев).

Ископаемый, он был тогда еще крепок. Если судить по его всеядности в любовных делах. Неразборчивости в друзьях. Неприхотливости в быте, всегда спартанском. И вообще по всему его облику, круто стоящему

на . ногах. Давненько Москва таких не видала. Да и не слышала – тоже. Златоуст – эрудиции его не было дна. Он мог говорить напролёт часами. Не обращая внимания на раскрытые в удивлении рты. Превосходно зная и сам, какой он экземпляр уникальный когда-то крупного человека, бесповоротно ушедшего в глубину ледяных полей (вот оно, преимущество бескрайней России). Казалось, что он сам себя приветствует стоя. Все в нем было приподнято и торчком. Волосы его никогда не ложились – стояли. Будто над головой его бессонной еще одна поднималась, непонятно зачем, если он и так достаточно заметный мужчина. Но потом я понял, что две головы ему не помешают – нос у него на две головы рассчитан. И вообще он очень большой человек – друг мой Юра, чья национальность так и осталась для меня загадкой. И еще невдомёк мне было – когда же он, непоседливый, свои шедевры писал? Ведь ни там, ни здесь не давали ему работать. Скорее всего он полагался на память. На ее хорошо заточенный карандаш (обычный у него всегда отнимали). Сказалось уменье писать без бумаги. В шуме и гаме, духоте и толкучке, где свежий воздух – лютый мороз. Его никогда не тянуло на свежий воздух. Всегда он скопища предпочитал («Когда же ты пишешь, старик?» – «А всегда, только пишу незаметно».) Вспомнила. Не подвела. Он не боялся, что на старуху будет проруха. Вот кому следовало бы написать свой «Гулаг». По крайней мере, это был бы не опыт, а настоящая литература. С высоты ее побольше, чем из клетки, увидишь и что немаловажно-скажешь. Неостановимый в гульбе и застолье, в спорах ненужных ночь напролёт, он все же иногда и за письменный стол садился и застольничал всласть. И тогда обезьяна, наконец-то, приходила за своим черепом. Он был у него на самом краю стола в виде лепестков, исписанных густо (и как он только их не терял!), и появлялся «Хранитель древностей» его знаменитый, где эпиграфом была моя «Черепаха», но цензоры сняли, «Лавка древностей»,

куда он снова поставил ее, но тщетно – сняли опять, на сей раз вместе с «Лавкой», и подступы к «Петухам фаюмским», норовящим быть его остальных книг похлеще.

Однажды ему принесли его чудом спасённую повесть «Мышь», изъятую еще в лагере. На обложке ее самодельного переплёта от кружки тюремной остался след. Еще об неё окурки тушили. Да чёрт с ней, с обложкой, – повесть жива. Как девушка в казарме насильников, сохранилась. Такие подарки может делать только судьба. Она – не конвой, она иногда шутит. Более того – она умеет шутить.

«Что толку освобождён, – посетовал он однажды, – произведения мои еще сидят…» Но я не помню, чтобы он по-настоящему грустил когда-либо. Шут, он развлекал в себе короля.

– Э, давай-ка мы чифирнём! – и несколько пачек чая вскипали в какой-то странной посуде. И только потом мы из общества в общество направлялись. Здесь человек не бывает один. Калейдоскопы лиц. Один паноптикум другим сменялся. Учитывая, что соседи Юры были все на одно лицо – следующий, как правило, был куда колоритней. Отставные чины, они вечно у его приоткрытых дверей стояли, не успевая вовремя отскочить. Выходя, я каждый раз, не без удовольствия, чей- то нос любопытный бил дверью, на которой было ясно написано – «не стучать!» Комната и так, как двор, проходная – кому не лень, всяк заходит в неё. И каждого Юра одаривает гостеприимством. И что тут вынюхивать? На что доносить? Да и что вы поймёте, прилепившись ушами? Шекспировед и доктор по раннему христианству, писатель милостью Божьей, да разве ж он вам по зубам?

Голые стены. И на них размашистые автографы и экспромты. Чьи-то потуги на оригинальность, а то и она сама. Все здесь хотели себя увековечить. Писали и мазали, и прочим способом на стену лезли, да не расстрельная – на ней все дозволялось. Рисунки, эстампы средней руки, Юрин портрет, сработанный явно без заботы о сходстве, складень (в данном случае, как образец старины) и фотография времён войны последней, вернее, не фотография это, а вырезка из журнала, репродукция ее. Юра почему-то держал ее застеклённой. Сюжет ее трагически прост: виселица и под ней подросток. Ему на шею накидывают петлю. Вокруг улыбаются немцы в форме Вермахта. Немцы – понятно, но чему улыбается он? У мальчишки связаны руки, но губы его свободны – улыбка его без оков. Едва заметная – ручеёк, не больше. Но поток ее уже начинает греметь полноводной рекой. Наверно, в следующем кадре она будет полной (немцы обычно снимали казнь до конца). Но и сейчас не была она жалкой. Напротив, перекрывала гадливую – палача. Нет, это была улыбка не обречённого человека. Обезоруживающая, но она его не спасёт. Тонкая шея цыплячья мальчишки чуть вспухла – палач на совесть затягивает петлю. Топорщится шея – жизнь явно попалась в ловушку, еще миг назад всей кровью своей кричащая, что он счастлив без меры. Но вот она, мера – петля, и счастье из-под петли вылезает. Вот когда его много, что только смертью и можно измерить. Не удивительно – оно было с запасом на целую жизнь. Именно целую, вот почему жизнелюбивое выпирало улыбкой (а чем же еще ему выпирать?) – непростительное во все времена. Одно удовольствие такого повесить. Уж очень велик соблазн. Вероятней всего, мальчишка и умер с улыбкой, что сама по себе уже сфинкс, как бы говорящий, что человек куда потруднее загадка. Особенно когда он улыбается на собственных похоронах. Особенно когда его живьём хоронят, деловито накидывая на шею петлю и не менее деловито ее на ней закрепляя. Нет, не затянулась его короткая жизнь. Это петлю на нем затянули (немцы любили такие картинки домой посылать).

– Юра, откуда у тебя это?

– Да тут один подарил. Он считает, что это он на этом историческом фото, воспроизведённом всеми журналами мира, включая и наш «Огонёк». Неизвестная жертва очень известной войны. Там сбоку надпись. Если хочешь – прочти.

«Тёзке от тёзки, жертве от жертвы – хрен им всем в грызло – мы живы, старик!» И подпись: «Юный герой». Как будто смерть на войне – геройство.

– Нет, ты до конца прочитай, – советует Юра.

И действительно дальше еще приписка-вопрос: «А как в тебе убивали мальчишку? Небось, не помнишь, как в тебе мальчишка погиб».

– Ну, и как – ничего экспонат? – спрашивает Юра.

– В каждом из нас убивали мальчишку, правда, не так очевидно, – говорю я ему.

– И тем не менее в нем он конкретно убит, – нисколько не сомневается он.

– Юра, посмотри на палача, ведь он по виду совсем не новичок – умелец. Что-то не верится, чтобы он недовесил его…

– Но факт остаётся фактом – мальчишка повешен, но сам он остался жив. Он не врёт, что в нем действительно убили мальчишку – он же, сукин сын, партизан. А немцы с такими никогда не шутили.

– Старик, такая улыбка бывает действительно перед смертью, – пытаюсь я его убедить. Но Юра настаивает на своём:

– Я даже думаю, что это предчувствие сквозит улыбкой: «Плевал я на вас, все равно буду жить!» Или он что-то приятное вспоминает, но тоже уверен, что его спасут… Мстители, у них круговая порука…

– Да нечего ему еще вспоминать! – возражаю я Юре, – здесь он только-только начинает жить…

– Ты хочешь сказать – кончает?

– Нет, именно начинает. Только перед смертью человек по-настоящему и начинает чувствовать приливы жизни. Вот когда он ощущает, что он жив без предела, и, даже видя смерть, он не верит, что это его предел. Секунда – и наступает нескончаемое затменье именно в самый что ни на есть осознанный момент жизни. И лицо его освещает улыбка, еще не успевшая стать недоумением. И тем более оскалом – антиподом своим. Что он еще может противопоставить смерти, как не ее? Мужество? А разве она – трусость? Смерть и как ни в чем не бывало улыбка. Нелепая перед смертью. Другой бы ее руками схватил, но у него связаны руки, и выбил бы зубы у этой своей улыбки. Вырвал бы губы, лезущие в неё, как он в петлю, думая, что кто-то над ним смеётся. Громко ли, тихо. Земно, иль небесно. С издёвкой, иль без. Но с аппетитом хохочет. Но отрешённая, она живёт сама по себе. Он еле сдерживает ее. Лично я бы на его месте так сделал…

– Почему? – спрашивает Юра.

– Он не хочет до конца улыбаться, – предполагаю я.

– Почему не хочет?-интересуется он.

– До конца улыбается только смерть. А, впрочем, он едва ли все это отчётливо понимает. Он не слышит еще, как над ним смеётся судьба. Но если он жив, как ты утверждаешь, – худо ему. Его мучает память. Даже не мучает – улыбается вечно, как смертный – он улыбается нам. Мальчишка-память, она присутствовала на его казни. Она останется после него. Она еще на могилу его придёт в виде этой фотографии знаменитой. Взрослая, ее ему выроют скоро…

– Я думаю, его больше мучает похмелье, – говорит Юра, – ты идеализируешь этого пацана. Сейчас ему едва ли стукнул полтинник, а выглядит так, будто их уже два. Единственно, когда его подмывает плакать, это когда ему говорят, что у него такая располагающая, такая открытая, такая мужественная, такая загадочная, такая жизнелюбивая, такая обезоруживающая, такая всепроникающая и чёрт знает какая еще улыбка, чуть ли не спасающая на расстрелах, повешеньях, кастрациях и прочих обрезаниях и несчастным девушкам дающая шанс. Он же очень теперь знаменит из-за своей недорезанной (петлёй) улыбки. И еще он не знает – во имя чего он остался жив? Почему ему такая поблажка? Кто он таков, что Провидение на нем свой взгляд остановило? Поначалу он даже думал, что он не от мира сего. Но потом его, видимо, ткнули как следует личиком в наши родные навозы (обычно так здесь оригиналов учат) – посадили на место. И вот тут-то он, вероятней всего, и взвыл…

– Вы что же, вместе сидели?

– Нет, он сидел по другой статье – сотрудничество с немцами (коллаборантство с изменой родине вкупе) – так здесь поняли его выживание. Опознали. На фото действительно он. Немудрено – это очень знаменитое фото. По-моему, оно так и называется: «Улыбка». Весь мир обошло. Пока он сидел на одном месте – фото его будущей смерти весь мир повидало. Это он на нем перед смертью скорой, а оно еще сколько-то там веков поживёт, материализованное в память. Или еще чего доброго

– в Вечный Огонь. У нас жуть как героев любят.

– Да, на фотографии этой он еще долго протянет, – соглашаюсь я, – но как же он повзрослел? Я понимаю – на войне очень быстро взрослеют мальчишки.

– Особенно, когда их вешают, – дополняет Юра, – он говорит, что у него все не как у людей. Странный тип. Ты скоро его сам увидишь. Вот попьём чифирку и в бар на Колхозной пойдём. Там главное место его приписки. Там ты живьём его знаменитую улыбку увидишь. Каждый раз, когда он улыбается, а улыбается он всегда (петля что-то там у него повредила) – он видит себя пацаном вихрастым. Он считает, что именно тогда и пересеклась его жизнь на две неравные свои половины. Детство и отрочество он помнит, а вот что было потом – смутно. Он считает, что только мальчишкой он и был по-настоящему счастлив и все самое лучшее у него за петлёй осталось. Да он и живёт как мальчишка – шалит. И заметь – всегда с неизменной улыбкой. Она – второе его лицо. А может быть, даже вторая натура. Он, конечно, пытается избавиться от неё (что-то там ему, кажется, подрезали), но улыбается, даже когда кричит. А если плачет, то улыбается тоже. Пьёт – улыбается. Ест с улыбкой. Любит, наверное, тоже с ней. И тут она единственно кстати. С нею спит. И с нею в церковь идёт. Улыбаясь молится. Пенсию себе вышибает с улыбкой. И с нею же грустные песни поёт. Рыло кому-нибудь чистит, всегда улыбаясь. Улыбается на похоронах. Ладно правительственных и пышных, а то ведь друзья умирают – нехорошо. Мать родную и ту хоронил с улыбкой. Короче – человек улыбаясь живёт. Ну а смерть он уже с нею встретил. Однажды с улыбкой он уже умирал. Такие, как правило, живут очень долго. Вот подлость с улыбкой обычно принято делать. Но он, по-моему, не подлец. Или пулю в человека всадить с улыбкой. Но он не убийца, наоборот – убивали его.

– И все же как он вместо черепа фигу им показал?

– В смысле не до конца улыбнулся? – спрашивает Юра, – кажется, его спасли партизаны. А может, просто очухался в яме, куда его впопыхах свалили. У нас в лагерях даже расстрелянные в упор выживали. Я имею в виду больных, что прикидывались мертвецами и которых вохровец по инструкции обязан стрельнуть . в бледный лоб (второй обычно держал наготове затычку). Но наш фашист это тебе не немецкий – хрен его проведёшь. Яму он тотчас негашёной известью посыпает. И вот представляешь – приведение дымящееся кричит. Иногда просто диву даёшься – ну, до чего же наш брат живучий!

И Юра к выходу устремился и метеором на Сретенку вылетал, долговязо, но быстро шагая. Голова опущена, сбычена, будто флагом кровавым у него перед носом махали. Перед носом, что вылитый ледокол, прорубающий путь каравану. Через несколько минут мы

уже были в баре, где тоталитарный запах карболки все остальные запахи подавлял. Один лишь запах мочи с ним боролся.

Бар пивной на Колхозной, по соседству с которой он жил (когда-нибудь эта площадь будет называться Домбровской), – «До чего же здесь интересный народ!» – наэлектризовывал меня Юра (его возбуждение имело свойство передаваться). И впрямь один к одному необычный его был подбор. Всегда восторженный друг мой, как никто другой, это видел. Он считал, что лики алкашей в самые бессмертные лувры просились. «Репина на них нет!» – огорчался он не на шутку, почему-то считая именно Репина достойным их написать.

– Юра, но ведь это средней руки художник!..

И тогда он с жаром принимался его защищать. Спорил он всегда горячо и долго.

– Нет, ты посмотри, какие выразительные лица! Ну, кто еще в состоянии их схватить? Боже, какие типажи пропадают!..

– И дым отечества здесь более терпок и густ, – в унисон ему замечаю.

Раздвигая его и друг друга, алкаши нам уже место высвобождают. И тогда тяжёлая облачность и на наши брови ложилась, солёные сушки трещали в наших руках, как будто это были панцыри рачьи (в полутьме это очень даже легко представить). И кто-то из заначек воблу уже вынимал, разумеется, по случаю нашего с Юрой прихода. Он был здесь – свой.

Нет ничего теснее содружества алкашей. Доброта их меня всегда потрясала. Вместе с солидарностью дрожащих с перепоя рук. И еще их чуткость. И еще их души открытость, даже в зимние времена (летом люди еще толще панцыри носят). Под ногами скрипели скорлупы вобл и яиц. И мне казалось, что это скованность людская скрипела.

– По-моему, здесь климат очень даже душевный, – шепчет Юра и показывает на него. В полутьме надышанной и жутковатой, дымной, смрадной и не пускающей свет, был он чем-то увлечённо занят, то и дело ныряя под стойку, высокую, как в кремлёвском дворце трибуна, с той лишь разницей, что нету пива на ней. Под ней шелудивые вились собаки – тоже, как партийная челядь, только и ждущая пожирнее кусок. А, впрочем, собаки не унижались – он с улыбкою их кормил…

Сейчас он покормит собачек. Сосчитает пальцы. И счастливый, что жив остался, – к нам подойдёт. И мы, конечно же, нальём ему водки (Юра очень запасливый человек). Многократно увеличенная на лице его будет блуждать улыбка. Я мгновенно ее узнаю. Отзвук молодости, нестареющее тело – ее улыбка, она неистребимо будет жить на его лице. Видно, никогда она его не покинет. Скорее лицо сбежит от улыбки, вместе с последним движением своих лицевых мускулов, как бы делающих ее. И вот тогда и обнажится таинственный ее исток, нестерпимо белея всей лампой голого и еще не остывшего черепа, беззвучно хохочущего без абажура лица.

–Ты не знаешь, чем он приблудных кормит – они, как сироты, любят его…

–Скорее всего, пивом, – считает Юра, – ведь оно – жидкий хлеб.