Андрей Плахов Отечественный кинокритик и киновед, пишущий для лучших российских и международных СМИ. Он входит в составы жюри международных кинофестивалей, а во время ММКФ регулярно выступает с собственной программой фильмов. Президент Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) – один из самых авторитетных журналистов мира кино.

Висконти и Пруст

Фрагмент заключительной главы книги о Лукино Висконти завершает серию публикаций, которые я предлагал вашему вниманию в течение полутора лет. Мы с издательством «Сеанс» планируем выпустить книгу в этом году. В процессе работы возникла идея добавить к ней второй том: в него вошёл бы сценарий «В поисках утраченного времени» и еще два небольших сценария Сузо Чекки д’Амико, написанных для Висконти. В связи с этим вырастает бюджет издания: расходы на перевод, покупку прав и пр. Пытаемся решить эту проблему обращением к различным культурным институциям; не исключаем вариант запуска краудфандинга. Если у кого-то возникнут дельные соображения по этому поводу, пишите сюда или в мессенджер.

* * *

После «Смерти в Венеции», отдав должное Томасу Манну, Висконти намеревался совершить путешествие «в сторону Пруста», экранизировать наконец прозу своего французского кумира. Уже была выбрана натура и почти утрясён огромный бюджет – как вдруг режиссёр, к изумлению окружающих, объявил, что отказывается от финальных переговоров с инвесторами, меняет свои планы и приступает к съёмкам «Людвига». Отложить прустианскую эпопею Висконти побудили и разрастание производственных расходов, и суеверный страх перед «последним фильмом» (как он именовал прустовский проект), и, конечно, влияние Хельмута Бергера, для которого «Людвиг» стал актёрской вершиной. В галерее персонажей Пруста для Бергера не нашлось бы большой роли, и он в любом случае был бы отодвинут за задний план ансамблем, в который уже записали Марлона Брандо, Пола Скофилда, Лоуренса Оливье, Дирка Богарда и даже Грету Гарбо.

Французский философ Жиль Делез в своём исследовании кинематографа находит ключевой элемент в творчестве Висконти – «наиболее важный для режиссёра, ибо он обеспечивает единство и циркуляцию остальных. Это идея или, скорее, откровение того, что нечто произошло слишком поздно… Эти слова – «Слишком поздно, слишком поздно…» – выкрикивает Франц Малер в финале «Чувства», попавший в ловушку Истории. Но их может повторить едва ли не каждый значимый герой Висконти. Рокко «слишком поздно» возвращаться в деревню, потому что город подточил и оборвал его корни. Князь из «Леопарда» понимает, что сопротивляться наступающему буржуазному классу у аристократии не только нет никаких сил, но «слишком поздно». Для Фридриха Брукмана из «Гибели богов», ставшего однажды убийцей, спасти и свою душу, и самого себя «слишком поздно». Ашенбах из «Смерти в Венеции» и Профессор из «Семейного портрета» открывают чувственную красоту, когда «слишком поздно», пора умирать. Вся жизнь и смерть Людвига определяется этими двумя словами: он «слишком поздно» появился на свет, когда время сказочных королей давно прошло. И так далее.

Делез завершает своё рассуждение о Висконти ремаркой, касающейся его проекта экранизации Пруста и сравнением написанного для него сценария Сузо Чекки д’Амико с другим, разработанным Гарольдом Пинтером для Джозефа Лоузи, тоже намеревавшегося взяться за культовый французский роман. Мы знаем, что ни тот, ни другой проект так и не были осуществлены. Комментировать фиаско Лоузи не станем; что касается Висконти, фильм не случился потому, что – не только в конце, в период болезни режиссёра – но и всегда, с самого начала, было «слишком поздно». В онтологическом, философском смысле, и в прямом, житейском тоже. Так обычно происходит в жизни с самыми заветными мечтами: сначала кажется, что слишком рано, и вдруг в какой-то момент оказывается слишком поздно их осуществить. А значит, «слишком поздно» было – и будет всегда.

Именно по этой причине мы так дорожим прозой Марселя Пруста. Он показал, что ценность нашей жизни заключена не в сегодняшнем дне, а в том, который остался в прошлом и не вернётся. И это никакая не ностальгия по молодости, а тоска по утраченному времени, которое всегда слишком поздно вернуть.

Ты не ходил в детстве и юности в парижскую Оперу и не любовался сидящей в ложе герцогиней Германтской, не ездил летом в Комбре и в Бальбек, не прислушивался к звуку колокольчика садовой калитки, не наблюдал из кареты, как мартенвильские колокольни танцуют в закатных лучах. Но это не имеет значения. У тебя есть свой Бальбек, свой Комбре и своё печенье «мадлен».

Ты жил в городе, которого больше нет, хотя туда можно приехать, и это по-прежнему очень красивый город. Но другой. Ты жил на улице Карла Маркса, эта улица теперь называется…неважно как, а на месте стадиона «Спартак», куда выходили окна твоей комнаты, построен многоэтажный дом. На этом стадионе вокруг спортивных площадок росли большие деревья, и летом с них падали плоды шелковицы, белые и черные, очень сладкие, их можно было поднимать и есть, и губы и язык от ягод становились тоже черными. Там ничего особенного не происходило, там не случилось никаких судьбоносных встреч, но мысль о том, что этой шелковицы больше нет, обжигает и ранит. Даже если бы деревья не срубили и на их месте не построили дом, все равно ее бы не было, потому что то время утрачено, и все, что в нем помещалось, навсегда утрачено вместе с ним. Не дай бог встретиться лицом к лицу с теми, кто в нем жил двадцать или тридцать лет назад; опыт таких встреч травматичен или комичен, как посиделки неузнаваемо, карикатурно изменившихся однокашников. Вернуть утраченное время, собрать его, кристаллизовать обратно из хаоса может только искусство, и вот за этот бесценный опыт, который помогает нам жить, мы так любим и ценим прозу Пруста.

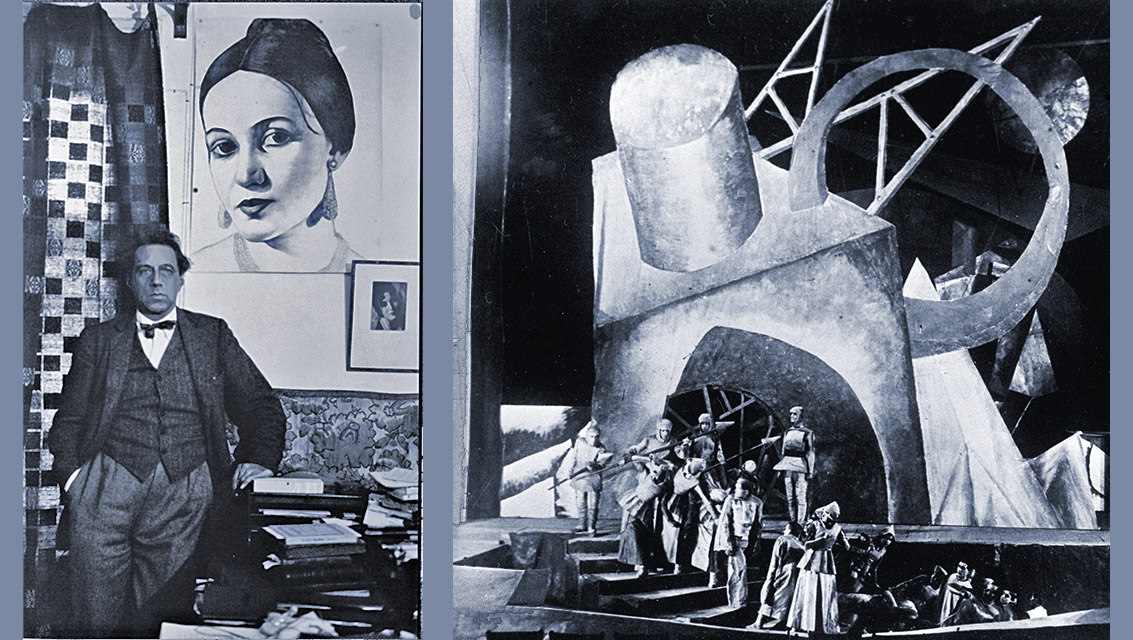

Для того, чтобы ее любить, не обязательно быть Висконти, но для него утраченное время значило, вероятно, больше, чем для кого бы то ни было. Мало кто был заряжен в детстве таким количеством впечатлений из аристократической, а также богемно-артистической жизни. Миланский дворец, с садом, полным цветов и домашних животных. Размытые очертания Дуомо в тумане или под дождём, еще окружённого каналами (позднее их осушили). Мать Висконти, одна из самых элегантных женщин Милана, которой зрители Ла Скала любовались на премьерах не меньше, чем оперными примадоннами. Это она завораживала сына аккордами из «Бориса Годунова», пассажами из Равеля, Дебюсси и Сезара Франка. Подруга детских лет будущего режиссёра – Ванда Тосканини, младшая дочь знаменитого музыканта, ближайшего друга семьи Висконти. Загородный дом в Черноббио на озере Комо, скрытый в горах и позволявший пережить зной ломбардского лета. Домашний театр, где юный Лукино распределял роли и был ведущим спектакля. Ну и, конечно, легенды и мифы светской жизни Милана, персонажами которой были Джакомо Пуччини, Габриэле д’Аннунцио и маркиза Луиза Казати…

В том, что Висконти был увлечён идеей экранизации Пруста, нет ничего удивительного. Но странным образом примерно в то же самое время или несколько позднее аналогичные замыслы вызревают у других крупных режиссёров: у натурализовавшегося в Великобритании американца Джозефа Лоузи, немца Фолькера Шлендорфа и натурализовавшегося во Франции чилийца Рауля Руиса. Проект Пинтера – Лоузи ждёт столь же фатальная судьба, что и висконтиевский. Параллельное развитие и несчастливая развязка этих сюжетов завершают историю соперничества двух больших режиссёров, чьи художественные интересы пересеклись на Прусте.

Другие проекты, им вдохновлённые, все же дошли до реализации – отчасти потому, что были менее амбициозны, а некоторые использовали как основу лишь фрагменты эпопеи. В 1984-м появляется «Любовь Свана» Шлендорфа, в 1999-м – «Обретённое время» Руиса: киноверсии первой и последней частей эпопеи. В 2000-м бельгийка Шанталь Акерман ставит «Пленницу», осовремененную, очень вольную вариацию прустовской, где даже имена двух главных героев (Марселя и Альбертины) изменены, зато второстепенных – сохранены. И, наконец, в 2011-м француженка Нина Компанеец решается снять двухсерийный телефильм, сохранив основные сюжетные линии романа и его название – «В поисках утраченного времени».

На первый взгляд странно, что за Пруста еще не взялись ваятели многосезонных сериалов, столь популярных в эпоху кризиса кино. Но это как раз объяснимо: в романе не так уж много действия, а диалоги практически надо придумывать и заново писать (Пинтер в финале своего сценария с гордостью заключает в кавычки единственную прямую цитату из Пруста, и то из монолога Рассказчика).

Удивляет и то, что столь французский роман, признанный национальной классикой, не попал в руки хотя бы одного из именитых режиссёров-французов. Да, речь об этнической родословной. Нина Компанеец – дочь российского эмигранта-еврея. И Шанталь Акерман – потомок еврейских беженцев из Польши. А Гарольд Пинтер вышел из лондонской еврейской семьи мидл-класса. Еврейское происхождение сближает их всех с Марселем Прустом – как сближает и тяготение к художественной богеме, и взгляд на аристократию пусть и ироничный, но все же снизу вверх. Вспомним, как Марселя – Рассказчика из романа, хоть и вхожего в большой свет, завораживал сам «золотой» перекатывающийся звук имени знатнейшего из семейств Франции – Герма-а-нты; этот момент красиво обыгран в сценарии Пинтера.

Как будто по случайному совпадению кинематографисты – интерпретаторы Пруста, за исключением Висконти, социально и даже культурно далеки от его мира.

Пинтер признается в предисловии к своему сценарию, что до того как за него взяться, он «читал только «Du Cote de ches Swann», то есть первый том эпопеи, да и то давным-давно» («Иностранная литература», N2, 2015, с. 3).

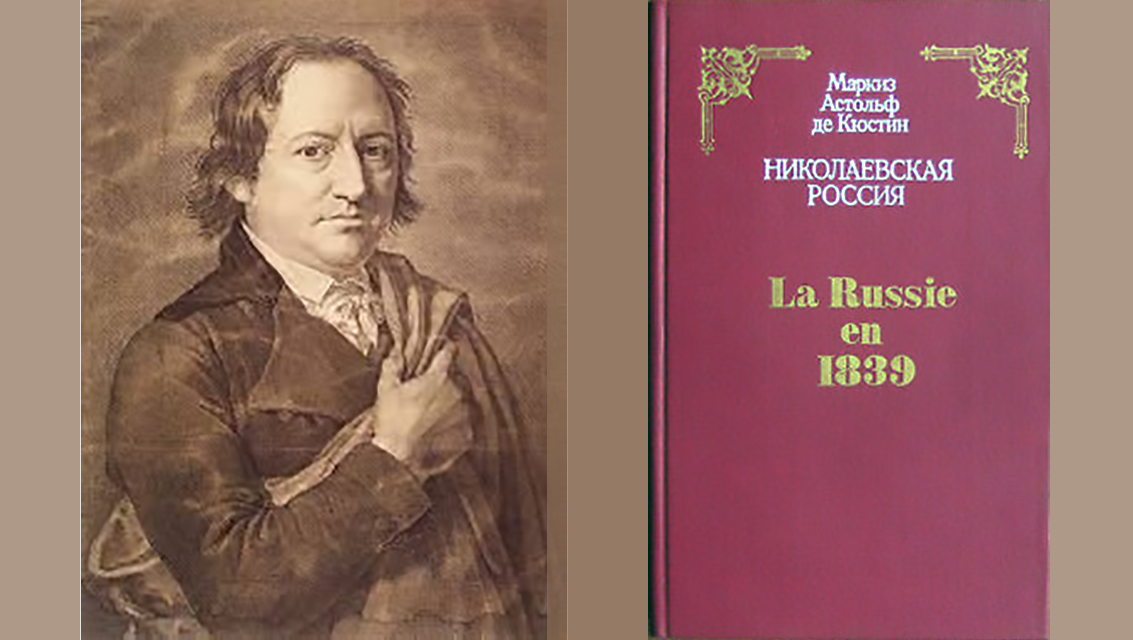

Подвигнувший его на эту работу Лоузи – левый американец, в детстве (как и Пруст) страдал астмой, в юности побывал в СССР и посетил семинар Эйзенштейна, после войны работал с Брехтом и был изгнан из Америки маккартистами, поскольку считался «красным». Выступавший в разных жанрах и формах, добившийся признания в 1960-е как автор «Слуги» и других социальных притч, в 1971-м он сделал неожиданный поворот в сторону костюмно-исторического кино из жизни британского высшего класса. Фильм Лоузи «Посредник» победил на Каннском фестивале, побив «Смерть в Венеции». И вот, сразу после отказа Висконти от прустовского проекта и его конфликта с правообладательницей, Лоузи зашёл и на эту территорию, выкупив права на экранизацию «Утраченного времени» у Николь Стефане, баронессы Ротшильд, впоследствии причастной и к появлении картины Фолькера Шлендорфа.

Американец, возомнивший себя эталонным англичанином, а затем, кажется, и французом – это Шлендорф. Семнадцатилетним юношей он, уроженец Висбадена, поехал в Париж в рамках программы по обмену школьниками: побеждённой в войне Германии было предписано с Францией крепко дружить. Стажёр остался там надолго, стал завсегдатаем парижской Синематеки, учился, работал и дружил с Луи Малем, Бертраном Тавернье, Жан-Пьером Мельвилем, Аленом Рене.

«Любовь Свана» – качественная режиссёрская работа, но она выполнена методом объективизации романа, что полностью противоречит его природе – даже в той единственной части, где Рассказчик уходит в тень, уступая место сюжетной истории, а модернистский метод построения ненадолго сменяется классическим. Чувствуется, что, при всем знании французского контекста, это «утраченное время» – не его, Шлендорфа, личное. Гораздо пронзительнее оказываются «воспоминания» об истоках нацизма в его экранизации «Жестяного барабана» Гюнтера Грасса: хоть и не прямо, режиссёр, родившийся в 1939-м, был к этим коллективным воспоминаниям причастен.

Об отношении Шанталь Акерман к Прусту мне неизвестно, но можно полагать, что ее, стоявшую у истоков кино-феминизма, в «Пленнице» привлекла тема гендерного психологического насилия.

Нина Компанеец подошла к роману как, хоть и своеобразному, но естественному продолжению французской традиции «галантных игр» и острого психологического реализма. В ее развитие она сама внесла вклад, написав вместе со своим мужем Мишелем Девилем сценарий поставленного им фильма «Бенжамен, или Дневник девственника». Это было еще в середине 1960-х, а прустовская экранизация появилась спустя почти полвека. Компанеец как режиссёр слабее Девиля, однако прустоведы считают именно ее киноверсию наиболее адекватной первоисточнику. В фильме нет ни одного международно известного исполнителя – и, возможно, именно это придаёт ему желанную аутентичность.

Рауль Руис, напротив, берет на главные роли статусных французских артистов. При этом режиссёр не скован пиететом перед «национальным памятником» и верен своей эстетике сюрреалистической фантасмагории. Действие его фильма уже озарено вспышками мировой войны, и в нем можно увидеть всех основных героев эпопеи, заметно постаревших и тщетно пытающихся урвать последнюю порцию мирских удовольствий. Руис предпочитает разработке сюжетных линий и характеров свободное движение по океанам времени и пространства, что в конечном счёте отвечает модернистской архитектуре романа Пруста.

Впрочем, в этом свободном построении есть центр тяжести: это образ Одетты де Креси в исполнении Катрин Денёв, которую в одном из прежних прустовских проектов прочили на роль Альбертины. Теперь же Альбертину играет дочь Денёв – Кьяра Мастроянни. Кроме того, в постановке участвует Кристиан Вадим, сын Денёв от другого отца, так что фильм превращается в почти семейное, или клановое предприятие. Но ведь сам роман Пруста полон зеркальных отражений и родственных ответвлений, представляя собой генетический микрокосм, ветвистое древо одной большой социальной семьи, где все повязаны эпидемией частично реализованных влюблённостей и болезненно острых воспоминаний.

Героиня Денёв – матриарх этого мира, женщина-загадка, которая сама предлагает разгадку своего успеха: «От увлечённых вами мужчин можно добиться чего угодно, ведь они такие дураки».

В фильме Шлендорфа Одетту играла итальянка Орнелла Мути, и это было торжество нерассуждающей плоти. Если бы на ее месте оказалась молодая, более утончённая Денёв, этот образ гораздо больше соответствовал бы тому, что видел в Одетте эстет Сван – Сапфиру, дочь Иофора с фрески Боттичелли в Сикстинской капелле. Впрочем, тот же Сван признавался, что полжизни сходил с ума от любви и ревности к женщине, которая ему даже не нравилась, не была «его типом». И в этом противоречии субъективного зрения и реальности (в которой Одетта была расчётливой содержанкой) – особенность психологизма Пруста, который так трудно, почти невозможно перевести из литературной формы в кинематографическую.

Одетта, какой она предстаёт в «Обретённом времени», не стала мудрее, но стала старше – и это для неё непереносимая драма. «Нет ничего печальнее, чем зрелище стареющей кокотки», — сказала о своей героине Катрин Денёв. Но «икона французского кино» не сделала Одетту жалкой, передав ей часть своего стоического имиджа. Сам Руис определял этот образ как «симбиоз Нана из романа Золя и флоберовской мадам Бовари — стерильную розу, над которой не властно время».

Одетта (и ее инкарнация Альбертина) – ключевая фигура женского мира, который Пруст изображает через оптику Рассказчика. Женщина вызывает мужскую ревность – причём не столько к соперникам, сколько к соперницам. Мужчина всегда подозревает, что его обманывает не одна женщина, а женщины как тайное сообщество, связанное запретной и возбуждающей фантазию связью. Женщины – это зеркало мужского мира, который в концепции Пруста преимущественно гомосексуален. И потому его ключевой фигурой становится не женолюбивый Сван, а его антипод – барон Шарлю.

В «Обретённом времени» Шарлю играет Джон Малкович – единственный чужестранец в компании французских артистов. В «Любви Свана» все наоборот: главных героев изображают англичанин Джереми Айронс (Сван) и итальянка Орнелла Мути (Одетта); в роли Шарлю – Ален Делон, еще одна «икона французского кино».

Делон играет превосходно и, кажется, единственный вносит в старательно иллюстративный фильм Шлендорфа подлинно прустовскую ноту. Сам не обделённый ростом (182 см), он уступает авансцену почти 190-сантиметровому Джереми Айронсу, чтобы иронически оттенять его маниакальную страсть к Одетте ночными блужданиями по Парижу в поисках мальчиков. Впрочем, Шлендорф в разработке этой линии осторожен и не намерен переходить черту. Интересно было бы увидеть воплощённой на экране сцену в гомосексуальном борделе из финала сценариев Пинтера и д’Амико: Шарлю лежит, прикованный наручниками к спинке кровати, и его сечёт хлыстом здоровенный детина. Подозреваю, тут у Лоузи (хоть Делон сыграл у него одну из своих вершинных ролей в фильме «Месье Кляйн») не хватило бы пороху, чтобы зарядить на такой подвиг Делона, а тот бы включил свой фирменный консерватизм и свою стыдливость.

Впрочем, скорее всего и Лоузи, и тем более Висконти видели Делона не Шарлю, но Сваном. А вот Дирк Богард, которому Висконти почти обещал роль Свана, идеально, не побоявшись экстримов, воплотил бы гротескный образ Шарлю. Можно только гадать теперь, о каких точно персонажах шла речь, когда анонсировался суперзвездный кастинг висконтиевского проекта: там, как мы уже упоминали, фигурировали и Марлон Брандо, и Пол Скофилд, и Анни Жирардо, и Сильвана Мангано, и Брижит Бардо и Даниель Дарье, и…сама Грета Гарбо, которой, конечно, нельзя было предложить роль, по рангу ниже Королевы Неаполитанской.

Все это, однако, осталось в воображении и на бумаге. Сравнивая тексты сценариев Гарольда Пинтера и Сузо Чекки д’Амико, видишь, что они довольно схожи по структуре и строятся на основных лейтмотивах прустианской мифологии. В ней аристократизм, буржуазность, плебейство и богемность сосуществуют в парадоксальном смешении. Персонажи этого мира всю жизнь вертятся на одном и том же пятачке, где все изучено до мельчайшей детали и непостижима только тайна утраченного, или «испарившегося» времени.

Есть, конечно, отличия. Висконти «берет быка за рога», сразу погружая нас в плоть романа и в главную сюжетную линию, которую составляют отношения Марселя с Альбертиной. Хотя по внешней видимости они гетеросексуальны, на самом деле вплетены в хитроумный узор опасных связей вместе со стайкой лесбийски ориентированных девушек и таких «цветов зла», как Морель, талантливый музыкант, по совместительству сутенёр и просто отвратный тип. В этом царстве «Содома и Гоморры» отодвигается на второй план любовь Свана к Одетте – словно рудимент классического романа, да и сам Сван переходит в разряд второстепенных персонажей.

Лоузи через посредство Пинтера предлагает более раздробленную, «молекулярную» версию построения, по сравнению с которым висконтиевский вариант кажется высеченным из цельного куска мрамора. Сценарий наполнен скачками в прошлое и в будущее, навязчивыми образами-видениями (например, окно венецианского палаццо), символическими звуками-сигналами (типа звяканья ложки, задевшей тарелку) и цветовыми галлюцинациями (невыносимо жёлтый отрезок стены с картины Вермеера). В этой конструкции находится достаточно места для линии Свана и Одетты, которая потом – уже как лейтмотив – проигрывается в изматывающих сценах ревности, которые Марсель устраивает Альбертине. Последняя, хоть одним из ее прообразов для Пруста и был мужчина, уже не кажется такой принадлежностью гомосексуального мира, как у Висконти.

Однако делать выводы о том, как окончательно расставились бы акценты при переносе каждого из сценариев на экран, легкомысленно и просто бессмысленно. Ведь Д’Амико и Пинтер дали хоть и весьма содержательную, но всего лишь наводку на прочтение Пруста, которое ни Висконти, ни Лоузи так и не смогли осуществить в координатах кинематографического времени и пространства.