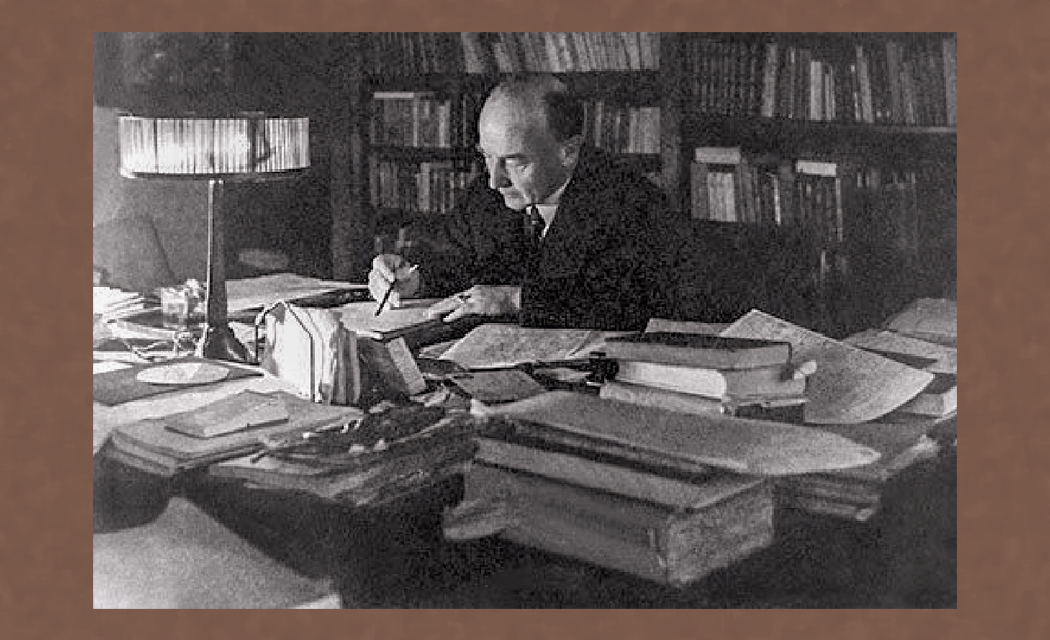

В классе Ф. М. Блуменфельда

Пианист сможет «сделать музыку понятной» только в том случае, если сам поймет ее содержание. Достичь этого можно лишь одним путем: научившись вслушиваться в музыку. Осознавая это, Блуменфельд прежде всего добивался предельной активизации интонационного слуха ученика.

Если бы в 20-е годы нас, воспитанников Блуменфельда, спросили, чему именно он нас обучает, мы были бы, вероятно, в большом затруднении: всем существом своим мы понимали, что учимся очень многому, но затруднились бы, вероятно, ответить — чему именно. Одно мы знали твердо: каждый урок его, как бы суровы ни были его замечания, приносил нам с собой ни с чем не сравнимую творческую радость и был праздником для каждого из нас. В то время нам порой казалось, что все это было обусловлено исключительным личным артистическим обаянием нашего требовательного учителя.

Лишь позже настало время для анализа. И тогда многие из нас пришли к мысли, что хотя учил нас Феликс Михайлович многому, но опирался при этом на один — в музыкальной педагогике важнейший — принцип: разными путями и разными средствами он способствовал формированию нашего слуха. Он хотел, чтоб слух наш стал остер, чуток, умен и гибок; чтобы развилось наше слуховое воображение — основа любой творческой музыкальной деятельности, будь то деятельность исполнителя или композитора, педагога или ученого. На протяжении всех лет пребывания в его классе он, повторяю, учил вслушиваться в музыку и воспитывал не только «слышащие уши», но также «слышащие глаза» и «слышащие пальцы».

Художники не раз писали, что «видеть» и «увидеть»— не синонимы, что можно ясно видеть все предметы, нарисованные на полотне, и вместе с тем картины как произведения искусства не увидеть. Музыканты также неоднократно указывали, что слушать это еще не значит услышать, что можно «расслышать» все звуки музыкального произведения, но не «услышать» музыку как произведение искусства. Талантливый русский теоретик пианизма Мих. Курбатов в своей интересной работе «Несколько слов о художественном исполнении на фортепиано», вышедшей в конце прошлого века, подчеркивал важность для исполнителя «внимания слуха». Он вкладывал в эти слова нечто значительно большее, чем внимательное слушание звуков, а именно: сосредоточенное слушание-переживание художественного образа. К этому же вопросу неоднократно привлекал внимание Б. В. Асафьев. «Музыку,— писал он,— слушают многие, а слышат немногие, в особенности инструментальную… Слышать так, чтобы ценить искусство,— это уже… умственный труд, умозрение». Такое сосредоточенное слушание, которое становится «умственным трудом, умозрением», нужно и для слушателя. Но для музыканта-профессионала, кем бы он ни был — композитором, исполнителем или музыковедом, такое «внимание слуха» необходимо в гораздо большей мере.

Блуменфельд прекрасно понимал это и ценил только тех учеников, которые развивали в себе способность «вслушивания-переживания-понимания» музыки. В классе он часто повторял:

— Не слышите! Надо услышать! Прежде всего услышать! Научитесь вслушиваться в то, что вы играете! Когда я говорю: «Не понимаете, что играете», я имею в виду: «Не слышите, что делаете». И, наоборот, когда вы не вслушиваетесь, вы не понимаете, не чувствуете музыки.

По мысли Блуменфельда, вслушивание в «события», происходящие в музыке, понимание музыки и переживание ее — это нерасторжимые, взаимосвязанные и взаимозависимые стороны одного и того же процесса. Сам Блуменфельд обладал феноменальным музыкальным слухом. Слух его, улавливавший тончайшие звуковысотные, тембровые и динамические оттенки, был предельно отточен: он «слышал глазами» нотную запись любой сложности. Его внутренний слух обладал одной психологической особенностью, о которой он сам говорил следующее: «Я не могу представить себе то или другое звучание,— будь то мелодический голос, гармоническая последовательность или полифоническое сплетение,— если не вижу всего этого глазами. В тех случаях, когда мне надо вспомнить какое-нибудь звучание, я мысленно смотрю в воображаемые ноты и тогда с предельной ясностью все слышу».

В архиве автора этих строк сохранилась любопытная запись беседы с Блуменфельдом о слухе, датированная 7 сентября 1928 года: «Абсолютный слух,— сказал тогда Феликс Михайлович,— для всякого музыканта весьма желателен, но для композитора он необходим. Без абсолютного слуха композитор не сможет ощутить краску тональности. У Бетховена все произведения, написанные в одной и той же тональности, по характеру своему близки друг другу. Достаточно только для примера сравнить Сонату, ор. 2, № 1, с «Эгмонтом» — оба произведения в фа миноре. У Вагнера нередко каждое действующее лицо имеет свою любимую тональность. Нечто подобное встречается и у Вебера. Для меня самая веселая и радостная тональность — ля мажор. Возможно, что это — от «Снегурочки», которую я так люблю. Фа мажор — мещанский строй. До мажор — мужественная и бодрая тональность. Моя любимейшая тональность — фа-диез минор… И все же абсолютный слух не есть признак музыкальности. Музыкальность связана с другого рода слухом…»

После нескольких уроков ученикам его класса становились ясными те большие требования, которые предъявлялись Блуменфельдом к их слуху.

Он с уважением относился к абсолютному и хорошо развитому относительному слуху, очень ценил умение определять и записывать звуковую высоту мелодических последовательностей или аккордов. Но все это он считал «элементарным музыкальным слухом». Подлинно «высший» музыкальный слух должен был, по его мнению, включать в себя два важнейших момента: во-первых, тонкое слуховое различение-переживание элементов музыкальной ткани в их одновременности (то есть по вертикали) и в их последовательном течении (то есть по горизонтали) и, во-вторых, рельефный и гибкий внутренний слух, то есть способность представлять себе музыку и оперировать своими слуховыми представлениями.

С чего же начинал Феликс Михайлович воспитание такого музыкального слуха ученика?

Нередко с первых же уроков Блуменфельд, как-то незаметно и обычно специально об этом ничего не говоря, принимался «очищать» слух своего воспитанника от шаблонов и штампов, тормозящих развитие его художественного воображения.

Как-то на одном из занятий он сказал своей новой ученице:

— Слух у вас как будто неплохой. Но,— он стал, задумываясь, подбирать слова,—…еще недостаточно… интеллигентный и недостаточно… наивный.

Скупой на слова, Блуменфельд не разъяснил своей мысли, предоставив ученице сначала недоумевать, а потом самой прийти к выводам.

Тут надо заметить, что Феликс Михайлович нередко прибегал к такого рода методу работы: он не расшифровывал своих замечаний, порой «странных». Следуя традициям Антона Рубинштейна, он лишь направлял ученика, расширяя его кругозор, подталкивал его мысль. Но, придавая большое значение самообучению и самовоспитанию, Феликс Михайлович предоставлял самому ученику догадываться о скрытом внутреннем смысле своих коротких реплик и самому решать, какими путями идти к указанной им, Блуменфельдом, цели.

Но если новой ученице его замечание о слухе могло показаться неясным, то нам, проучившимся у него ряд лет и прошедшим практику слухового воспитания, было понятно, что именно он разумеет, говоря об «интеллигентности и наивности слуха». Пианист, обладающий таким слухом, внутренне представляет себе (и поэтому играет!) каждый музыкальный оборот, каждую музыкальную мысль свежо, умно и как-то «по-своему», в то время как исполнитель, лишенный этого важного качества, слышит как «музыкальный обыватель», слышит «как все» и довольствуется ходкими интонационными штампами. Первый способен бесконечное количество раз вслушиваться в музыку, «выстрадать» каждую музыкальную мысль и в результате услышать ее несколько по-иному, чем ее привыкли слышать; второй, не обременяя себя слуховой активностью, довольствуется обветшалыми стандартами, и слух его «закостеневает». Фантазия первого возвращает потускневшим от времени оборотам их силу, первозданную свежесть и внутреннюю чистоту; неинтеллигентный и вульгарный слух второго направляет его музыкальные представления по хоженой дороге. Даже, казалось бы, в обветшалой музыке первый слышит нечто новое; второй даже новое стремится свести к старому и привычному. Итак, подлинный музыкант должен обладать, по Блуменфельду, мудростью, свежестью и «простодушием» слуха, и тогда, если он исполнитель, его игра будет хватать за сердце.

Здесь в виде иллюстрации к сказанному позволю себе обратиться к воспоминанию о первом уроке, полученном мною у Блуменфельда и запомнившемся на долгие годы.

На это занятие я принес Фантазию фа минор Шопена—произведение, которое до этого неоднократно и как будто «с успехом» играл перед публикой в Одессе, где обучался до поступления в Московскую консерваторию. Как мне теперь представляется, играл я тогда Фантазию, по-видимому, грамотно, с юношеским увлечением и эстрадной броскостью, но не умел расслышать и поэтому проходил мимо интонационных богатств и тонкостей этой пьесы.

И вот первый урок у Феликса Михайловича.

После маршеобразного вступления он остановил меня, высказал — скорее жестом и мимикой, чем словами,— неодобрение и в течение двух-трех часов(!!) работал со мной над этим отрывком из Фантазии. Он дирижировал, наигрывал, напевал, сердился, кряхтел, удивлялся, улыбался, силясь «перелить» в мой слух и в мои пальцы свое слышание. На протяжении всего урока он оставался неудовлетворенным моей игрой и каждый раз приговаривал:

— Нет, нет, не слышите, не слышите, вслушайтесь!

Привыкший к похвалам, я робел и никак не мог понять, чего же именно я не слышал, во что должен вслушаться. Фантазию я знал настолько хорошо, что с легкостью мог бы по слуху записать весь нотный текст, протранспонировать его на инструменте в другую тональность. Чего же я «не слышал»?

Урок закончился советом Феликса Михайловича:

— Попробуйте-ка дома вслушаться в это вступление… без рояля, «про себя».

Подавленный происшедшим и еще почти ничего не поняв, я бродил по улицам Москвы и старался «услышать-понять», чем же разнится моя трактовка вступления от блуменфельдовской?

Прошло несколько мучительных^дней. Я следовал совету Феликса Михайловича, не играл Фантазию, а только мысленно вслушивался в музыку. Движения пальцев не уводили меня по привычной колее, и я начал постепенно прозревать…

Так или иначе, но на первом же уроке Блуменфельд дал ощутительный толчок развитию моего слуха. Но, конечно, не сразу, а лишь спустя некоторое время я сумел понять, чего он тогда от меня добивался.

Увлеченный (во вступлении к Фантазии) самим маршеобразным движением и красочным сопоставлением регистров, я, по-видимому, совершал на уроке одну из следующих ученических ошибок: либо соблюдал мерный ритм и не слышал интонационных и колористических тонкостей, либо вслушивался в эти детали, но терял ровность движения. Объединить же оба эти начала я еще не умел.

И Блуменфельд на какое-то время, условно говоря, разделил задачу. Он прежде всего направил мое слуховое внимание на интонационно-ритмические и колористические подробности. Он хотел, чтобы я «понял слухом» ряд тонкостей: во-первых, расслышал, что шестнадцатые в пунктирном ритме вовсе не одинаковы по длительности и, в зависимости от выразительного смысла того или другого отрывка, то чуть-чуть длиннее, то чуть-чуть короче, то тяжелее, то легче, то несколько маркированы, то «скользят» без акцентов; во-вторых, вслушивался в тембро-динамические соотношения голосов, особенно—в аккордовой фактуре; в-третьих, я должен был услышать оркестровые краски этого отрывка (по характеристике Блуменфельда — «суровые, а не тоскливо-смягченные колориты, то глухие, то более звонкие»).

Когда же он убедился, что все это я слышу и воплощаю на инструменте, он потребовал, чтобы я научился вслушиваться в эти детали в определенном темпе — в темпе спокойно-мерного маршевого движения…

Так Феликс Михайлович начал активизировать мой слух и счищать с него коросту вульгаризмов.

Спустя несколько лет после описанного урока мне довелось показать Блуменфельду опубликованный в начале 20-х годов сборник статей Ф. Бузони «Von der Einheit der Musik», который я вместе с М. Раухвергером, соучеником по классу, переводил тогда на русский язык по заказу издательства. Внимание Феликса Михайловича привлек небольшой очерк итальянского пианиста под названием «Рутина». Речь в нем идет о том, что рутина процветает в театре, оркестре, у виртуозов, а также в «художественных школах» — учреждениях, часто организуемых для того, чтобы поддержать учителей; что рутина — это «усвоение нескольких ремесленных правил и применение их без разбора ко всем представляющимся случаям»; что рутина «разрушает все творческое».

Несколько раз прочитав статью и отдав должное музыкальному и литературному таланту ее автора, которого он высоко ставил, Феликс Михайлович сказал приблизительно следующее:

— А для музыканта самое скверное и опасное— это слуховая рутина! Она-то и «разрушает все творческое». Как дирижеру, мне часто приходилось сталкиваться со слуховой рутиной оркестровых музыкантов, а как педагогу — со слуховой рутиной молодых пианистов, в чем часто бывают повинны учителя-догматики!

Тут по какой-то мне неведомой ассоциации Блуменфельд стал говорить о «рутинном корректорском слухе» и высмеивать такой слух. Вспомнил, как один из его коллег — кажется, по Петербургской консерватории — ровно ничего не понял в искусстве какого-то замечательного иностранного пианиста только потому, что этот вдохновенный артист в некоторых пьесах Шопена брал не те басы, которые были указаны в клиндвортовской редакции, почитавшейся этим, по выражению Блуменфельда, «добродетельным ханжой» чуть ли не как «священное писание».

В моем дневнике за 1928 год имеются слова, сказанные тогда моим учителем. Они не потеряли актуальности и в наши дни. Привожу их текстуально так, как я их тогда записал:

«„Рутинный корректорский слух» часто встречается у педагогов, которые убеждены в том, что лишь им ведомо, как надо сыграть ту или иную пьесу. Я на них не злюсь, но потешаюсь, слушая их рассуждения… Мне жаль их. «Не тот бас», «не тот ритм», «не тот нюанс», «не тот темп» — все это нередко лишает их возможности наслаждаться музыкой. А их непоколебимая, почти фанатическая убежденность в правоте своей скверно сказывается на слухе молодых музыкантов, которых они обучают. Лица молодых людей становятся надменно-постными, и им кажется, что они попали в «касту избранных», посвященную в некие тайны искусства».

Руководя развитием слуховой активности учеников, Блуменфельд советовал им воспитывать в себе умение воспринимать музыку внутренним слухом, разучив произведение без инструмента. Для начала такой слуховой тренировки он предлагал обратиться к медленной и простой по фактуре музыке. Так, спустя примерно месяц после начала моего обучения у Блуменфельда, он как-то заставил меня тут же у него дома (сам он ушел), не притрагиваясь к клавишам, выучить наизусть в течение одного-полутора часов фа-мажорное Adagio из Сонаты Гайдна до мажор. Работая с другим учащимся, обладавшим развитым слухом, над до-диез-минорным Интермеццо Брамса, ор. 117, Феликс Михайлович добивался того, чтобы играющий, почти не прибегая к фортепиано, научился слышать варианты гармонизации и фортепианной «инструментовки», окружающие неизменную мелодию и придающие ей разную выразительность.

Один из студентов обратил как-то внимание Блуменфельда на то, что аналогичный метод разучивания без инструмента рекомендует и Иосиф Гофман. На это Феликс Михайлович ответил:

— Удивительного в этом ничего нет. Источник-то у нас общий — советы Антона Рубинштейна.

Для чего прибегал Феликс Михайлович к такому способу работы? Думаю, что метод этот,— которым, кроме Антона Рубинштейна, пользовались такие большие артисты, как Лист, Бюлов, Гофман, но который не получил, вероятно из-за своей трудности, широкого распространения,— преследовал цель максимально активизировать слуховую сферу ученика: укрепить слуховую сторону памяти и развить слуховое воображение. Метод этот, чем-то напоминающий рекомендуемые Станиславским приемы актерской работы с воображаемыми предметами, способен принести ответственно относящемуся к своему делу пианисту неоценимую пользу. И прежде всего вот почему: технический аппарат не сковывает творческое слуховое воображение, насильственно не направляет его по хоженому пути.

Блуменфельд никогда специально не занимался теорией фортепианной педагогики, мало говорил о своих методах педагогической работы, возникавших из практики артистического музицирования и занятий с молодыми пианистами. Не излагал он в систематизированном виде и взгляды свои на роль внутреннего музыкального слуха в исполнительском искусстве. Но из отдельных его реплик, из весьма лаконичных замечаний, из его удивительно выразительной и поэтому заразительной мимики и жестикуляции, из всего его поведения внимательным и способным к обобщениям ученикам чуть раньше или чуть позже становилась ясной та роль, которую он придавал формированию их слуха.

Вспоминаю такой случай. В класс Блуменфельда хотел поступить молодой пианист, занимавшийся также сочинёнием музыки. Он сыграл Феликсу Михайловичу свою небольшую пьесу под названием Лирическая поэма. Блуменфельд стал высказывать свои соображения о прослушанной музыке. При этом какая-то модуляционная последовательность в поэме показалась Блуменфельду нелогичной. Он тут же сыграл отрывок из произведения молодого композитора в другой гармонизации. Но, как выяснилось из дальнейшей беседы с автором поэмы, тот не услышал гармонического новшества. Это так возмутило Феликса Михайловича, что, не желая слушать «пианистический репертуар» молодого человека, он решительно отказал юноше в приеме в свой класс. Когда огорченный учащийся ушел, Блуменфельд объяснил нам причину своего отказа и высказал мысли, которые я хорошо запомнил:

— Какой же он музыкант, если не слышит даже собственную музыку! Сочиняя, он подбирает музыку на фортепиано, а не слышит ее заранее. И пианистом он будет таким же. Подлинный музыкант слышит музыку внутренним слухом, и его слышащие пальцы ее воспроизводят. А есть пианисты — и их немало,— которые «болтают» глухими пальцами, не слыша заранее или только смутно, «силуэтно» представляя себе, что они собираются «сказать» своими руками.

Из дальнейшей беседы выяснилось, что Блуменфельд различает две категории пианистов: одни «слышат музыку заранее», а затем ее интонируют: другие «болтают пальцами», не слыша наперед то, что скажут. Это «слышание наперед», то есть развитый внутренний музыкальный слух, представлялось Блуменфельду обязательнейшим предварительным условием и необходимейшим исходным пунктом успешной музыкальной деятельности. При этом Блуменфельд никогда не рассматривал внутренний музыкальный слух как способность, которая дана человеку «от природы». Опытный педагог, он понимал, конечно, роль врожденных слуховых задатков, но считал, что внутренний слух можно развивать беспредельно и что развитие это опирается на слуховой опыт.

Вместе с тем его отношение к наличию этой способности было весьма категоричным: он полагал, что она ничем не может быть компенсирована и что ученику, не сумевшему развить свой слух, не следует заниматься музыкой как профессией. Не воспитав в себе слухового представления и воображения, невозможно не то что творчески, но просто грамотно прочесть нотный текст. Один из учеников принес как-то на урок сонату Бетховена с ошибкой: в басу была неверная нота. Прервав играющего, Феликс Михайлович стал раздраженно его поучать:

— Зрение вас всегда подведет и не восполнит слухового внимания. Одно из двух: или научитесь слушая слышать, или вам придется бросить музыкальные занятия.

Главное в блуменфельдовской методике развития слуха заключалось в том, что во всей — буквально во всей — своей педагогической работе он обращался к слуховому восприятию и к слуховому осмысливанию. Вне апеллирования к слуху он не умел и не хотел обучать фортепианно-исполнительскому искусству.

При этом в основе его методики лежало несколько основных положений.

Во-первых, ничего не делать механически и формально. Развитие слуховой активности ставилось в прямую зависимость от метода ежедневной работы пианиста и связывалось со способом разучивания музыкальных произведений. Неосмысленная и равнодушная игра, по мнению Блуменфельда, рано или поздно самым пагубным образом скажется на слухе, затормозит его развитие и притупит слуховое внимание.

И тут возникал вопрос о темпе вслушивания в музыку в процессе ее изучения. Как-то раз я застал Феликса Михайловича с «Жаном Кристофом» Ромена Роллана в руках. Он протянул мне книгу, указал отчеркнутое место и велел прочесть его. Вот эти строки: «Нынешние люди читают быстро и плохо, и им уже неведома чудесная сила, которая излучается из прекрасных книг, если их пить медленно».

— Ив занятиях музыкой,— сказал Блуменфельд,— то же самое. Тут, конечно, дело обстоит по-иному, так как музыка должна течь в определенной скорости. Но очень многие, разучивая музыку, не умеют ее пить медленно». Медленный темп нужен не столько для техники, сколько для того, чтобы было время вслушаться во все изгибы и тонкости музыки.

Во-вторых, Блуменфельд требовал от учеников не то что некоторой слуховой сосредоточенности; он настаивал на максимальной слуховой активности. Он добивался того, чтобы вслушивание в музыкальное произведение было выполнено не «вообще», не «кое-как», не «как-нибудь», не «приблизительно», а непременно до исчерпывающей грани. Его требовательность в этом отношении была бескомпромиссной, и ни на какие послабления и уступки он не шел. Впрочем, не только в области слухового воспитания, но всегда, всюду и везде он требовал (как это требовали и многие другие крупнейшие Художники, например Станиславский), чтобы всякое «творческое действие» было непременно доведено до конца, до предела, возможного в данный период развития ученика.

И, наконец, в-третьих, внимание к слуховому развитию сказывалось и в выборе репертуара для ученика. Правда, мы нередко сами высказывали Феликсу Михайловичу свои пожелания, и он порой с нами соглашался. Но бывало и совсем по-другому. Он надолго, очень надолго задумывался, видимо, не только вспоминая различные пьесы по их названиям, но и вслушиваясь в каждую из них. И лишь после такой длительной паузы он называл какое-либо произведение и решительно настаивал на том, чтобы именно эту музыку ученик разучил. В ту пору многим из нас этот выбор казался случайным. Лишь потом я понял: Феликс Михайлович руководствовался в меньшей степени техническими трудностями произведения, а в большей — его интонационными особенностями и подбирал репертуар, сообразуясь с уровнем и характером слухового развития ученика.

О конкретных формах воспитания слуха в классе Блуменфельда речь пойдет дальше. Здесь же позволю себе небольшое отступление…

Воспитание слуховой активности должно было способствовать усилению эмоционального отклика учащегося на музыку, поднятию температуры его «творческого нагрева», обогащению его переживаний.

Естественно, что совершенствование музыкального слуха проводилось при этом в неразрывной и теснейшей взаимосвязи с воспитанием исполнительского темперамента и исполнительской воли пианиста.

Блуменфельд понимал, что важнейшими компонентами исполнительской одаренности являются способность остро чувствовать, реагировать, отзываться на искусство и настойчивая потребность выражать и воплощать, зарождающаяся под воздействием этого эмоционального отзыва; что без дара душевно переживать произведение искусства и без горячего стремления «рассказать» другим об этом нет исполнительского творчества.

В основе блуменфельдовского метода формирования пианиста лежал принцип, по всей видимости, глубоко им продуманный. Горячая влюбленность в искусство, творческая страстность и артистическая воля к воплощению — вот те качества, которые в тесном взаимодействии со слуховой активностью надо развивать в ученике. И, создавая вокруг себя атмосферу «увлеченности», «влюбленности» в искусство, Феликс Михайлович раздвигал кругозор учащихся, раскрывал перед ними познавательное, этическое и эстетическое значение искусства, понимание общественной миссии артиста-просветителя. Попадая в атмосферу класса Блуменфельда, юноша или девушка, до этого, быть может, воспринимавшие искусство поверхностно, не понимавшие связи искусства и жизни, любившие виртуозный «шик» или страдавшие самовлюбленностью, через несколько месяцев буквально преображались.

Каким путем достигал Феликс Михайлович такого преображения своих воспитанников, а часто и коренной ломки их психологии? На это можно ответить только так: он зажигал любовью к искусству благодаря воздействию своей личности, благодаря художественному величию своей личности, благодаря собственной искренней увлеченности и творческой страстности, благодаря своей нравственной чистоте. Что бы мы ни делали, в мыслях своих мы держали перед ним отчет и осознанно или неосознанно ориентировались на его оценку, ощущали его реакцию на наше поведение — в искусстве и в жизни. Быть может, мы подражали ему, но, подражая, в общении с ним и в творческом труде обогащали свою индивидуальность и в результате научались смотреть на мир, на жизнь и на искусство своими глазами.

Источник: Баренбойм Л. За полвека. Очерки, статьи, материалы (1989)