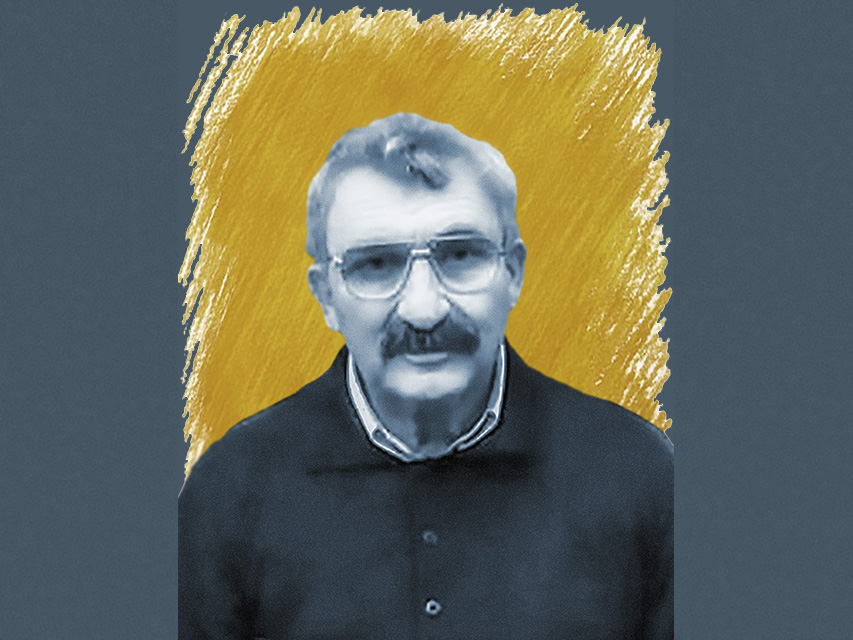

Евгений Брейдо

БАХЫТ

Невозможно писать о Бахыте, слишком больно. Невозможно не написать. Есть люди настолько живые, что кажется, несовместимы со смертью. И дело не только в трагедии, просто не каждую смерть можно себе представить. Быхыт – очаровательный пьяница, насмешник, женолюб, сделанный из той божественной глины, из которой лепятся великие поэты и художники, должен был жить вечно. Сказано же собратом, или точнее, сестрой: «Я знаю, ты еще живой, / поскольку говорю с тобой, / А мёртвые не имут речи…» Совершенно наяву, как всегда, звучит его мягкий, обволакивающий голос. Слова произносятся серьёзно, что, естественно, усиливает комический эффект: «Да чего с тобой говорить, Женька, ты известный русофоб». Русофобия в данном случае заключалась в том, что я описывал войну 1812-го года с точки зрения француза. Все это легко и весело. Ирония и лёгкость – очень бахытовские качества. А русофобами мы все перебывали. Но можно было услышать и другое, почти грозное: «Не перебивайте поэта!» Искренне любил чужие стихи, причём не только великих, – и читал взахлёб. Сколько же он их помнил! Ни о ком на моей памяти не отозвался плохо – у него был дар органического беззлобия, способность беззаботно и щедро прощать. Всех любил и все его любили. Обожал жизнь во всех проявлениях, но жил для вечности.

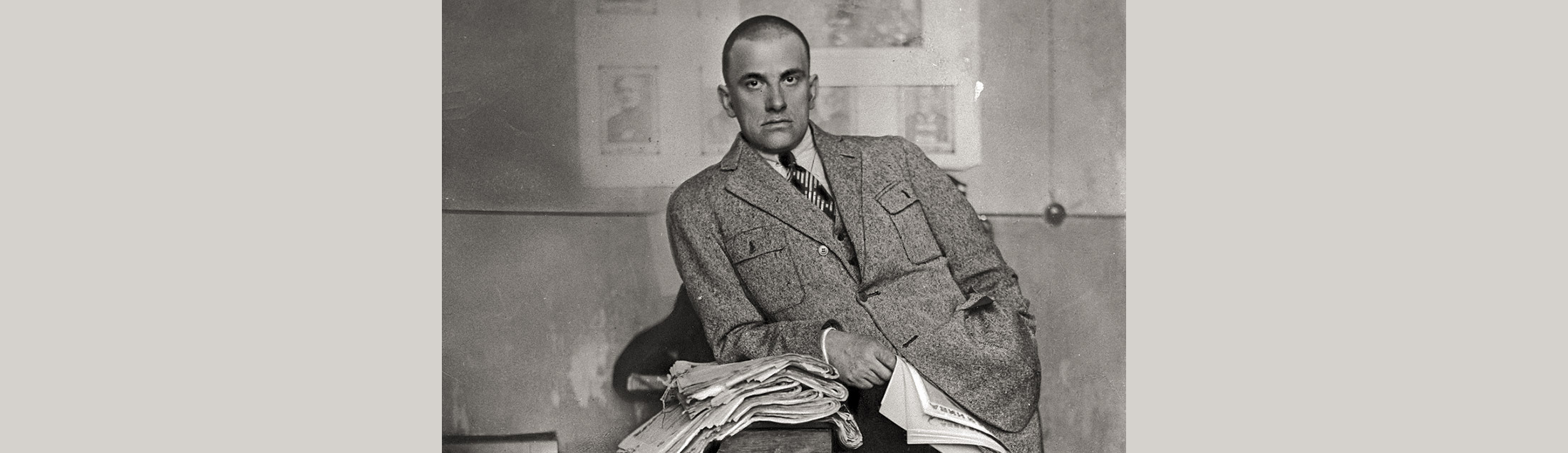

Мой переезд в Великий город начался с бахытовского лофта на Mеrcer. Это была вторая попытка обосноваться в Нью-Йорке, на сей раз после Бостона. Над рабочим столом Бахыта висел портрет Мандельштама, на полках - сборники стихов. И у меня всю жизнь висит над рабочим столом портрет Мандельштама, только на моем он лет на десять моложе, и стихи на полках почти те же, хотя в другом порядке. Я был дома. У Бахыта не было иерархий, ты сразу чувствовал себя на равных, все были Сашки, Лёшки, Ленки, Женьки, хотя цену себе он, безусловно, знал.

Незабываемые бахытовские дни рождения – в единственной, кажется, в городе Чебуречной собирался весь художественный Нью-Йорк, причём точно 2 августа. Мы с Бахытом родились в один день, так что это было особенно приятно – я не большой любитель устраивать собственные ДР.

Дар его кажется естественным продолжением личности, хотя на самом деле, думаю, наоборот – личность строилась вокруг дара. Прямая пушкинская традиция – лёгкость Первого поэта, элегичность Боратынского, чуть философии Тютчева, разрывы и зигзаги Мандельштама – и вот вам Кенжеев, поцелованный богом, пронзительной чистоты лирик, с самого начала непохожий ни на кого из учителей. Из его химической профессии в стихи перешло внимание к конкретным предметам, вещному миру – будем считать это данью акмеизму. Интересно, что из объединения акмеистов вышло три крупных поэта, из «Московского времени» тоже три. Не сравниваю, «живущий несравним», просто числа. Результат для небольшой группы невероятный. В том и в другом случае поэтическая дружба связывала этих людей гораздо больше, чем что-либо еще. Творчески они были совершенно разными.

Кенжеев – модернист, ему несвойственна авангардная демонстрация приёма. Вся техника внутри, снаружи – только упоительные волшебные строчки. Хотя есть и невероятно насыщенная фоника, сложный ритмический рисунок, метафора – то, что называется собственным поэтическим языком. Почему-то принято говорить об элегичности, романсовости его стихов. Но ведь сколько угодно лирической или обычной драмы, например, вот это:

Майору заметно за сорок – он право на льготный проезд

проводит в простых разговорах и мёртвую курицу ест –

а поезд влачится степями непахаными, целясь в зенит,

и ложечка в чайном стакане – пластмассовая – не звенит.

Курить. На обшарпанной станции покупать помидоры и хлеб.

Сойтись, усомниться, расстаться. И странствовать. Как он нелеп,

когда из мятежных провинций привозит, угрюм и упрям,

ненужные, в общем, гостинцы печальным своим дочерям!

Элегичность для Кенжеева – больше интонация, манера письма, чем жанр. Впрочем, здесь уже начинается филология.

Земная жизнь закончена. Что впереди? Магия слов, стихов, память и слава.

* * *

Когда приходит юности каюк,

мне от фортуны лишнего не надо –

март на исходе. Хочется на юг.

Секундомер стрекочет, как цикада.

Мы так взрослели поздно, и засим

до тридцати болтали, после – ныли,

а в зрелости – не просим, не грустим,

ворочаясь в прижизненной могиле.

Но март проходит. Молоток и дрель

из шкафа достаёт домовладелец,

терзает Пан дырявую свирель,

дышу и я, вздыхая и надеясь.

То Тютчева читаю наизусть.

То вижу, как измазан кровью идол

на площади мощёной – ну и пусть.

Свинья меня не съела, Бог не выдал.

Ещё огарок теплится в руках,

и улица, последняя попытка,

бела, черна и невозвратна, как

дореволюционная открытка…

* * *

Вот человек, он робок, как и я,

он суеверен, крика воронья

боится, и такой же тихий страх

владеет им в присутственных местах,

где похоронный царствует уют,

висит портрет монарха в строгой раме

и клерки светлоглазые снуют,

увёртливыми ходят пескарями

над отмелью (а за окном — кларнет,

зелёный лист, случайный рыжий локон),

и весело в соседний кабинет

плывут метать чернильную молоку.

Там в воздухе рассеян тонкий яд,

там, сжав крестообразную награду

до боли в пальцах, наклонился над

тяжёлой папкой с надписью «К докладу»

старик Каренин. «Если эта связь

преступна, то она достойна кары»,

он думает и «жизнь не удалась»

выводит вместо визы. Тротуары

просохли. Дёрнуть водки? Нет, винца.

Деревья, звери — кто ещё, скажи, мой

доносчик? — что-то просят у творца.

А он молчит в дали непостижимой.

* * *

В чистом поле торчу, как перст, не могу упасть я,

хоть давно поражён на корню нехорошей вестью.

На исходе смелости и злосчастья

зимний ветер пахнет сырою шерстью,

да листвой горелой. Беспрекословный

подступает вечер. Казалось бы, лавром, миртом

наслаждайся. Но даже фиал любовный,

с чем его ни мешай, отдаёт муравьиным спиртом.

Не сердись на меня, всесильная Афродита,

умный плачет, а глупый — шарик из хлеба лепит.

Разорившемуся, увы, не дают кредита,

а влюблённый лепет, нахмурившись, пишут в дeбет.

Помечтать — был бы я, например, Гораций,

вот гулял бы в тоге с пурпурной оторочкой!

Был один поэт — как напьётся, так сразу драться

и скандалить, и хвастаться свежей строчкой.

Был он мой учитель, знал зло и благо,

как хотел, вертел просветлённым словом.

Вот бы выпить с кем — только бедолага

скоро десять лет, как лежит под крестом дубовым.

* * *

В замочной скважине колеблющийся свет,

блаженный муж терзает хлебный мякиш,

и пахнет смертью, горькой и целебной.

Случайный сорванец глядит и, напрягая слух,

пытается понять обрывки разговора

между тринадцатью бродягами. Они

взволнованы, как будто ждут чего-то

неведомого. И, сказать по чести,

немного смысла в их речах несвязных.

«Что скажешь нам, Фома?»

«Учитель, чтo’ есть страх?

Ужель всех поразит секирой роковою?»

«Нет, вера и ответ есть дерево и прах,

олива, облако, медведица, секвойя».

«Ты снова притчами?» Спиной к огню

сидят ученики, не улыбаясь. «Если

б ты твёрдо обещал, что, кровь твою вкусив,

вслед за тобой мы тоже бы воскресли…»

«Я обещал». Встаёт другой, кряхтя,

и чашу жалкую вздымает. Млечный

сияет путь. Соскучившись, уйдёт дитя

от кипарисовых дверей, от жизни вечной.

Пора — его заждались мать с отцом.

Сад Гефсиманский пуст. Руины храма. Столько

лет впереди. Совсем не страшно

глядеть в полуразрушенное небо.

Собака лает. И бренчат доспехи

полночных стражников, как медные монеты

в кармане нищего. Как в старые меха

не влить вина игристого, как воду

мечом не разрубить, так близится к концу

время упорное — кипя, меняя облик тленный —

уже во всём подобное терновому венцу

на голове дряхлеющей вселенной.

* * *

«Как прекрасен мир, — майский жук шелестит, — пойми!» —

У каждого — ангел-хранитель. Младенцы смирно лежат в капусте.

Отчего же я так подавлен, ma belle amie? Отчего я так безобразно грустен?

У меня мигрень, у тебя мигрень. На дворе отпахла развесистая сирень,

пожелтевший том Александра Грина у постели. Умыться, вздохнуть, а за-

тем стопарик водки, прикрыв глаза, закусить таблеткою аспирина,

отложить дела, выйти в парк, где листва молодая кленовая — что страницы

Книги Царств. Ты ещё жива? Жив и я, но уже пора суетиться,

собираться, завешивать шёлком пролом в окне.

В этот век, глухой и ветхозаветный,

слишком трудно таиться и пробуждаться, не

предаваясь печали и ненависти, мой светлый.

Где же маяк, переносной мой огонь в тумане?

Длинноволосый бродяга, покачиваясь на ходу,

мыча в честь весны, ухмыляясь, повторяет то «ом мани

падме кум», то, если не ошибаюсь, «dum

spiro — spero». Закашлялся, губы вытер.

Подозвал пугливую белку, скосил осторожный взгляд.

Узнаёшь на нём траченный молью свитер,

который я выбросил года четыре тому назад?

Это он днём куражится, а по ночам «уснуть бы»

повторяет, скорчившись на скамейке, смешон и дик.

Это я раньше завидовал, и, примеряя чужие судьбы,

огорчался до слёз, а теперь привык,

и, на ветру прикуривая, закрывая ладонью пламя

одноразовой зажигалки, вижу, что истинам несть числа.

Вот и всё открытие — за неладами, долгами, делами.

Да и что дела мои, радость, — табак, никотин, смола.

* * *

Уверяешь, что жизнь надоела? Глупость.

Поезжай в Прованс, говорю, скорее.

Съешь в Марселе густой ушицы

из среди-

земноморской рыбы, с шафраном,

с перцем,

разливным вином её запивая

с несравненным привкусом ежевики.

Отобедав, сядь на туристский катер,

что тебя доставит в старинный замок

Иф, взгляни на нору в известняковой

стенке, сквозь которую Монте-Кристо

лазил в гости к таинственному аббату,

горевать, обучаться любви и мести.

Разыщи крепостную башню,

откуда графа

в полотняном мешке зашитом

кидали в волны

(грохотала буря, сверкали молнии),

а потом отправься к руинам римским,

над которыми венценосный Август

до сих пор простирает грозно

руку мраморную, а потом не минуй

городка, где журчит такая

речка чистая, что глазам не веришь,

лоб смочи хрустальною, горной влагой,

вспоминая Петрарку, который тоже

умывался ею на беспощадном солнце,

причитая: «Лаура моя, Лаура…».

* * *

Золотое, сизое, безоглядное заоконное полотно!

По-старинному не выходит, а по-новому не дано:

не отмыть чёрного кобеля, не вылечить глаукому.

Утренние скворцы в предгорьях Памира поют хвалу

птичьему богу осени — стервятнику? или орлу?

или подобному им, короткоклювому и худому?

Телефонная связь хромает, даже тихого «что с тобой?»

не спросить, задыхаясь. Свежевыпавший, голубой

на горах рассиялся снег. Как, милая, дали маху

мы, как натерпелись, сколько бессильных слёз

пролили. По аллее парка, рыча, беспризорный пёс

тащит в жёлтых зубах перепуганную черепаху.

Что же мне снилось вчера? То ли жизнь, то ли смерть моя.

Длинноволосая юная женщина на песчаном дне ручья

спящая, несомненно, живая, в небелёном холщовом

платье. Я человек недобрый, тем более на заре,

не люблю самопальной фантастики в духе пре-

рафаэлитов, мистики не терплю, и ночами «чего ещё вам?»

повторяю нечистым духам, «оставьте мне, — говорю, —

сны хотя бы». К медно-серому азиатскому ноябрю

я добрёл, наконец, в городок приземистый и сиротский,

где запивает лепёшку нищий выцветшим молоком.

Словно гранат на ветке, лакомый мир, к которому ты влеком

только любовью, как улыбнулся бы бедный Бродский,

отводя опустевший взгляд к перекрытому до весны

перевалу. Обидней всего, что — ничьей вины

или злого умысла. Кофейник шумит на плитке.

Шелести под водой, трава, те же самые у тебя права

и слова, что у молчаливого большинства,

те же самые невесомые, невидимые пожитки.

* * *

В блокноте, начатом едва,

роятся юркие слова,

что муравьи голодным комом

у толстой гусеницы. Знать,

ей мотыльком уже не стать,

погибшей деве насекомой.

Хорош ли образ мой, Эраст?

Кусают, кто во что горазд,

друг другу ползают по спинам.

Осилят в несколько минут

и, напрягаясь, волокут

на корм личинкам муравьиным.

Бытует в Африке молва -

кто поедает сердце льва,

наследует его отваге.

Но до сих пор не видел я

ни мотылька из муравья,

ни слов, взлетающих с бумаги.

Искусство - уверяют - щель

в мир восхитительных вещей,

что не постичь рассудком чистым.

Я в этой области эксперт,

пускай зовёт меня Лаэрт

неисправимым пессимистом.

Жар творчества и жар печной -

вот близнецы, мой друг родной.

Воспламеняясь повсеместно,

из жизни мёртвое сырье

творят, чтоб превратить ее

в паек духовный и телесный.

* * *

Дорожащий неведомым, длинною, рыжей

ниткой на рукаве,

слов не вяжет, не помнит, знай бусинки нижет,

озираясь на две

удручённые вечности, горькую с мокрой,

словно злая слеза.

И от солнца, летящего в пыльные окна,

прикрывает глаза.

Современникам, сцепщикам - быть молодыми,

видеть Лондон и Рим.

Незаметно умрёшь, не расслышанный ими,

станешь ветром сырым

вырывать у растяпы на улице вешней

драгоценный билет

в первый ряд поздней осени, жизни кромешной,

в розовеющий свет.

Но не будет спектакля. Ни жеста, ни слова.

Ни меча-кладенца.

Засвистишь по привычке - смешно, бестолково,

и уже до конца

шорох, шелест, обиженный шёпот метели

станут речью твоей,

мелкий горный ручей в середине апреля -

пир воды и камней.

* * *

Когда приходит юности каюк,

мне от фортуны лишнего не надо –

март на исходе. Хочется на юг.

Секундомер стрекочет, как цикада.

Мы так взрослели поздно, и засим

до тридцати болтали, после – ныли,

а в зрелости – не просим, не грустим,

ворочаясь в прижизненной могиле.

Но март проходит. Молоток и дрель

из шкафа достаёт домовладелец,

терзает Пан дырявую свирель,

дышу и я, вздыхая и надеясь.

То Тютчева читаю наизусть.

То вижу, как измазан кровью идол

на площади мощёной – ну и пусть.

Свинья меня не съела, Бог не выдал.

Ещё огарок теплится в руках,

и улица, последняя попытка,

бела, черна и невозвратна, как

дореволюционная открытка…

* * *

Вот человек, он робок, как и я,

он суеверен, крика воронья

боится, и такой же тихий страх

владеет им в присутственных местах,

где похоронный царствует уют,

висит портрет монарха в строгой раме

и клерки светлоглазые снуют,

увёртливыми ходят пескарями

над отмелью (а за окном — кларнет,

зелёный лист, случайный рыжий локон),

и весело в соседний кабинет

плывут метать чернильную молоку.

Там в воздухе рассеян тонкий яд,

там, сжав крестообразную награду

до боли в пальцах, наклонился над

тяжёлой папкой с надписью «К докладу»

старик Каренин. «Если эта связь

преступна, то она достойна кары»,

он думает и «жизнь не удалась»

выводит вместо визы. Тротуары

просохли. Дёрнуть водки? Нет, винца.

Деревья, звери — кто ещё, скажи, мой

доносчик? — что-то просят у творца.

А он молчит в дали непостижимой.

* * *

В чистом поле торчу, как перст, не могу упасть я,

хоть давно поражён на корню нехорошей вестью.

На исходе смелости и злосчастья

зимний ветер пахнет сырою шерстью,

да листвой горелой. Беспрекословный

подступает вечер. Казалось бы, лавром, миртом

наслаждайся. Но даже фиал любовный,

с чем его ни мешай, отдаёт муравьиным спиртом.

Не сердись на меня, всесильная Афродита,

умный плачет, а глупый — шарик из хлеба лепит.

Разорившемуся, увы, не дают кредита,

а влюблённый лепет, нахмурившись, пишут в дeбет.

Помечтать — был бы я, например, Гораций,

вот гулял бы в тоге с пурпурной оторочкой!

Был один поэт — как напьётся, так сразу драться

и скандалить, и хвастаться свежей строчкой.

Был он мой учитель, знал зло и благо,

как хотел, вертел просветлённым словом.

Вот бы выпить с кем — только бедолага

скоро десять лет, как лежит под крестом дубовым.

* * *

В замочной скважине колеблющийся свет,

блаженный муж терзает хлебный мякиш,

и пахнет смертью, горькой и целебной.

Случайный сорванец глядит и, напрягая слух,

пытается понять обрывки разговора

между тринадцатью бродягами. Они

взволнованы, как будто ждут чего-то

неведомого. И, сказать по чести,

немного смысла в их речах несвязных.

«Что скажешь нам, Фома?»

«Учитель, чтo’ есть страх?

Ужель всех поразит секирой роковою?»

«Нет, вера и ответ есть дерево и прах,

олива, облако, медведица, секвойя».

«Ты снова притчами?» Спиной к огню

сидят ученики, не улыбаясь. «Если

б ты твёрдо обещал, что, кровь твою вкусив,

вслед за тобой мы тоже бы воскресли…»

«Я обещал». Встаёт другой, кряхтя,

и чашу жалкую вздымает. Млечный

сияет путь. Соскучившись, уйдёт дитя

от кипарисовых дверей, от жизни вечной.

Пора — его заждались мать с отцом.

Сад Гефсиманский пуст. Руины храма. Столько

лет впереди. Совсем не страшно

глядеть в полуразрушенное небо.

Собака лает. И бренчат доспехи

полночных стражников, как медные монеты

в кармане нищего. Как в старые меха

не влить вина игристого, как воду

мечом не разрубить, так близится к концу

время упорное — кипя, меняя облик тленный —

уже во всём подобное терновому венцу

на голове дряхлеющей вселенной.

* * *

«Как прекрасен мир, — майский жук шелестит, — пойми!» —

У каждого — ангел-хранитель. Младенцы смирно лежат в капусте.

Отчего же я так подавлен, ma belle amie? Отчего я так безобразно грустен?

У меня мигрень, у тебя мигрень. На дворе отпахла развесистая сирень,

пожелтевший том Александра Грина у постели. Умыться, вздохнуть, а за-

тем стопарик водки, прикрыв глаза, закусить таблеткою аспирина,

отложить дела, выйти в парк, где листва молодая кленовая — что страницы

Книги Царств. Ты ещё жива? Жив и я, но уже пора суетиться,

собираться, завешивать шёлком пролом в окне.

В этот век, глухой и ветхозаветный,

слишком трудно таиться и пробуждаться, не

предаваясь печали и ненависти, мой светлый.

Где же маяк, переносной мой огонь в тумане?

Длинноволосый бродяга, покачиваясь на ходу,

мыча в честь весны, ухмыляясь, повторяет то «ом мани

падме кум», то, если не ошибаюсь, «dum

spiro — spero». Закашлялся, губы вытер.

Подозвал пугливую белку, скосил осторожный взгляд.

Узнаёшь на нём траченный молью свитер,

который я выбросил года четыре тому назад?

Это он днём куражится, а по ночам «уснуть бы»

повторяет, скорчившись на скамейке, смешон и дик.

Это я раньше завидовал, и, примеряя чужие судьбы,

огорчался до слёз, а теперь привык,

и, на ветру прикуривая, закрывая ладонью пламя

одноразовой зажигалки, вижу, что истинам несть числа.

Вот и всё открытие — за неладами, долгами, делами.

Да и что дела мои, радость, — табак, никотин, смола.

* * *

Уверяешь, что жизнь надоела? Глупость.

Поезжай в Прованс, говорю, скорее.

Съешь в Марселе густой ушицы

из среди-

земноморской рыбы, с шафраном,

с перцем,

разливным вином её запивая

с несравненным привкусом ежевики.

Отобедав, сядь на туристский катер,

что тебя доставит в старинный замок

Иф, взгляни на нору в известняковой

стенке, сквозь которую Монте-Кристо

лазил в гости к таинственному аббату,

горевать, обучаться любви и мести.

Разыщи крепостную башню,

откуда графа

в полотняном мешке зашитом

кидали в волны

(грохотала буря, сверкали молнии),

а потом отправься к руинам римским,

над которыми венценосный Август

до сих пор простирает грозно

руку мраморную, а потом не минуй

городка, где журчит такая

речка чистая, что глазам не веришь,

лоб смочи хрустальною, горной влагой,

вспоминая Петрарку, который тоже

умывался ею на беспощадном солнце,

причитая: «Лаура моя, Лаура…».

* * *

Золотое, сизое, безоглядное заоконное полотно!

По-старинному не выходит, а по-новому не дано:

не отмыть чёрного кобеля, не вылечить глаукому.

Утренние скворцы в предгорьях Памира поют хвалу

птичьему богу осени — стервятнику? или орлу?

или подобному им, короткоклювому и худому?

Телефонная связь хромает, даже тихого «что с тобой?»

не спросить, задыхаясь. Свежевыпавший, голубой

на горах рассиялся снег. Как, милая, дали маху

мы, как натерпелись, сколько бессильных слёз

пролили. По аллее парка, рыча, беспризорный пёс

тащит в жёлтых зубах перепуганную черепаху.

Что же мне снилось вчера? То ли жизнь, то ли смерть моя.

Длинноволосая юная женщина на песчаном дне ручья

спящая, несомненно, живая, в небелёном холщовом

платье. Я человек недобрый, тем более на заре,

не люблю самопальной фантастики в духе пре-

рафаэлитов, мистики не терплю, и ночами «чего ещё вам?»

повторяю нечистым духам, «оставьте мне, — говорю, —

сны хотя бы». К медно-серому азиатскому ноябрю

я добрёл, наконец, в городок приземистый и сиротский,

где запивает лепёшку нищий выцветшим молоком.

Словно гранат на ветке, лакомый мир, к которому ты влеком

только любовью, как улыбнулся бы бедный Бродский,

отводя опустевший взгляд к перекрытому до весны

перевалу. Обидней всего, что — ничьей вины

или злого умысла. Кофейник шумит на плитке.

Шелести под водой, трава, те же самые у тебя права

и слова, что у молчаливого большинства,

те же самые невесомые, невидимые пожитки.

* * *

В блокноте, начатом едва,

роятся юркие слова,

что муравьи голодным комом

у толстой гусеницы. Знать,

ей мотыльком уже не стать,

погибшей деве насекомой.

Хорош ли образ мой, Эраст?

Кусают, кто во что горазд,

друг другу ползают по спинам.

Осилят в несколько минут

и, напрягаясь, волокут

на корм личинкам муравьиным.

Бытует в Африке молва -

кто поедает сердце льва,

наследует его отваге.

Но до сих пор не видел я

ни мотылька из муравья,

ни слов, взлетающих с бумаги.

Искусство - уверяют - щель

в мир восхитительных вещей,

что не постичь рассудком чистым.

Я в этой области эксперт,

пускай зовёт меня Лаэрт

неисправимым пессимистом.

Жар творчества и жар печной -

вот близнецы, мой друг родной.

Воспламеняясь повсеместно,

из жизни мёртвое сырье

творят, чтоб превратить ее

в паек духовный и телесный.

* * *

Дорожащий неведомым, длинною, рыжей

ниткой на рукаве,

слов не вяжет, не помнит, знай бусинки нижет,

озираясь на две

удручённые вечности, горькую с мокрой,

словно злая слеза.

И от солнца, летящего в пыльные окна,

прикрывает глаза.

Современникам, сцепщикам - быть молодыми,

видеть Лондон и Рим.

Незаметно умрёшь, не расслышанный ими,

станешь ветром сырым

вырывать у растяпы на улице вешней

драгоценный билет

в первый ряд поздней осени, жизни кромешной,

в розовеющий свет.

Но не будет спектакля. Ни жеста, ни слова.

Ни меча-кладенца.

Засвистишь по привычке - смешно, бестолково,

и уже до конца

шорох, шелест, обиженный шёпот метели

станут речью твоей,

мелкий горный ручей в середине апреля -

пир воды и камней.

Алекс Тарн

Умер Бахыт Кенжеев, и это, безусловно, горе для всех, кто хоть что-то понимает… - хотел написать «в поэзии», но понял, что неверно, надо писать «в мироздании». Точно так же, как горем была смерть Алексея Цветкова: его двухлетней давности уход до сих пор аукается на слуху, зияет незаживающей раной.

Ведь поэты - канал связи человечества с Вечностью. Да, остаются стихи, но как отделаться от мысли, что их могло бы быть еще больше - поди знай, какие связи он еще протянул бы из непроницаемых для обычного зрения пространств - к нашим заросшим банальщиной ушам…

Оба - и Цветков и Бахыт - были безнадежно параллельны мне по линиям мировоззрения и политических симпатий, но никогда не давали повода усомниться в своей высокой поэтической - то есть главной - значимости.

Так или иначе, стихи все-таки остались, и с ними можно пересечься в любую минуту, а потому кажется мне, что «Элогия» Брента очень подходит к этому скорбному дню.

* * *

Корабль отплыл. Стоим, кренясь душой

к береговым камням, а он – всё дальше…

И кто-то рядом скажет: «Он ушёл,

пропал в морях забвения и фальши…»

Ушёл совсем – или ушёл от нас?

Невидим нами, он остался прежним,

он лишь покинул поле наших глаз,

но тот же флаг на нем и люди те же.

Быть может, братья, в этот самый миг,

когда мы с ним прощаемся, тоскуя,

в другом порту ему приветный крик,

и пушки бьют, и граждане ликуют.

Ведь смерти нет – есть горизонт морской –

иллюзия, обман земного взгляда…

Корабль ушел. Возвысься над тоской

и вновь узришь плывущую громаду.