А помните, как мама сердится и ворчит, пока ты, набегавшись до одури с такими же, вроде тебя, счастливыми шалопаями, влетаешь, запыхавшись в дом, и припадаешь к кухонному крану с ледяной, даже в жару, водой? И пьёшь, пьёшь, понимая, что нет ничего, так восхитительно-желанного и вкусного, как это журчащее блаженство, текущее из крана!

- Боже!.. Где ты так вывозился?!.. Тобой, что – улицу подметали?! Иди немедленно в душ! – шумит мама.

А душ, это обшитые старой фанерой, четыре двухметровых столбика во дворе, над которыми установлена, покрашенная в чёрный цвет бочка, с привернутым к ней краном. А на кран присобачена жестянка с парой дюжин дырок – вот вам и душ! Вода в бочке за день прогрелась, и ты, лишь скинув сандалии, запрыгиваешь под горячую, но освежающую воду, подставляясь целиком этим радостным серебряным струям! Потом, наскоро выжав мокрые трусы, и снова нацепив их на себя, вскакиваешь на велик, и слышишь вдогонку негодующий мамин голос:

- Ты куда опять навострился?!.. А обедать?!..

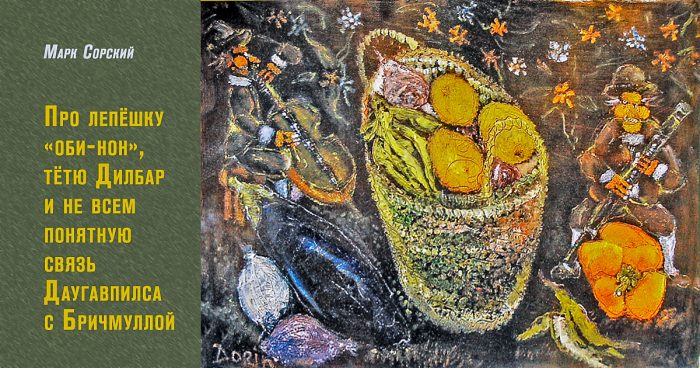

- Потом, потом!.. Я скоро!.. – и давай педали накручивать! Да и кому нужен этот обед, когда у тебя в кармане есть двадцать копеек, за которые на базарчике около магазина, можно купить у старенькой тёти Умиды две горячие, душистые, самые вкусные на свете, тандырные лепёшки! Генка с Костей сейчас притаранят из дома огромные и сладкие «ленинабадские» помидоры, а Ровшан, сын дяди Карима, - банку каймака. И все эти восхитительные деликатесы мы слопаем в мгновение ока, сидя в нашем «штабе», который соорудили из брошенного кузова грузовой машины, недалеко он нашего двора. Мы отрываем куски ароматной лепёшки, макаем их в банку с каймаком и откусываем по очереди куски от сочных помидоров. Если вы скажете, что ели в своей жизни, что-нибудь вкуснее , то я вам не поверю! Ну, разве только, горбушку, натёртую чесноком, сидя у костра, в котором печётся картошка… Или горячий от солнца, и ни в коем случае, не мытый урюк, сидя на соседской крыше. Или большущую кружку холодного кваса из жёлтой пузатой бочки, которым торгуют на солнцепёке у автобусной остановки.

А впереди - долгожданная весёлая и драгоценная свобода – летние каникулы! Завтра я заберусь на нашу старую черешню, высотой с двухэтажный дом, и буду лопать от пуза тёмно-бордовые сочные мясистые ягоды, разглядывая дали за соседскими крышами и поплёвывая косточками. А воскресенье мы с отцом и братом поедем купаться на Рохат! Мы отправимся туда рано-рано, пока ещё все спят, а солнце только-только встаёт. Выберемся из машины на утренний зябкий ветерок на берегу, а вокруг никого! Сейчас весь берег наш, и воду ещё никто не взбаламутил! Я нацеплю негнущиеся ласты, сделанные каким–то дебилом из пластмассы голубого цвета, и с разбега, высоко задирая ноги в этих дурацких ластах, нырну в прохладную воду озера! И давай на тот берег!..

Если бы знать, что когда я захочу вернуться на ту сторону, откуда уплыл, я её уже не узнаю: деревья разрастутся, родители постареют, и я уже не пятиклассник. Но сирень в апреле, которую я наламывал каждый год на мамин день рождения громадными букетами, всё та же: пышные душистые гроздья, наполняющие комнату нежным и дурманящим ароматом. И июньские грозы те же, оставляющие после себя пряный и терпкий запах прибитой пыли и влажной свежести, которыми не можешь надышаться. И тёплые радостные вечера, на скамейке летнего кинотеатра «Хива», где крутят какую-то весёлую комедию, а перед входом бабушка продаёт солёный миндаль в тонких длинных кулёчках, свёрнутых из тетрадных обложек внука и маковые козинаки. Мороженое в вафельных стаканчиках, кажется верхом совершенства, а желаннее может быть только «Ленинградское», за 22-е копейки - в шоколаде, который напоминает по консистенции и вкусу старый пластилин. Но ведь мне всего пятнадцать! Нет, не верно… Не всего пятнадцать, а уже пятнадцать. Разницу ощущаете? Во-о-о-о-т! И сегодня не в «Хиве», а в летнем кинотеатре нашего заводского клуба крутят «Ромео и Джульетту» Франко Дзеффирелли. Я с билетом сижу на скамейке внутри кинотеатра, а безбилетные мальчишки на крыше будки киномеханика. Они свистят и дико хохочут, когда влюблённые на экране целуются, а мне стыдно и хочется запустить в них кирпичом! А потом я иду домой, и сердце у меня бьётся часто-часто, а мысли всё ещё там, с Ромео, Джульеттой и Тибальтом… Мы с отцом выходим во двор и идём спать под навес, где стоят железные кровати, а воздух свеж, и никакие кондиционеры нам не нужны. Да мы и понятия не имеем об их существовании! Завтра я буду помогать отцу собирать виноград и делать вино. В хороший год получалось до трёхсот литров красного терпкого сухого «Саперави». А потом отец раздавал его друзьям и соседям. Почему-то продавать вино, отцу и в голову не приходило, хотя труда в него было вложено очень много. Иногда, по праздникам, папа затевал жарить в нашем дворе шашлык. Он с утра уже начинал мариновать мясо в большой миске, куда отправлял лук, соль и восхитительные узбекские пряности: перец, зиру и кашнич – так называются семена кинзы. Добавлял красного вина, перемешивал и оставлял мясо на весь день напитаться всеми этими вкусами и ароматами. Меня же отсылали за горячими лепёшками, - ну, вы помните? – к тёте Умиде! К вечеру разжигался мангал, мясо насаживали на шампуры, резали лук, заправляли его уксусом и перцем, и накрывали колченогий дворовый стол клеёнкой. Тёплый летний вечер, шашлык шипит на шампурах, ароматный и соблазнительный дымок разносится по округе, а мы сидим во дворе под виноградником, над нами горит лампочка, для которой ради сегодняшнего вечера протянули удлинитель из дома и ждём, когда мясо будет готово. А потом ужинаем и беседуем о том о сём, попивая терпкий чёрный чай, с колотым сахаром. Спим мы всё лето во дворе, а будят нас соловьиные трели, которые возникают, как-то очень незаметно, посреди серого рассвета и постепенно развиваются в изумительные заливистые рулады. Впрочем, кто нас разбудит, зависело от того, кто раньше проснётся. Если соловьи, то можно ещё поспать. А вот если тётя Дильбар, то придётся вставать… Её гортанный голос был так громок, когда она кричала: «Кислий малако!.. Смитан!.. Кислий малако!.. Смитан!..» - что просыпалась вся улица и выходила навстречу ей со своими литровыми банками и баллонами, зевая и поёживаясь от утренней прохлады. Тётя Дильбар, снимала с плеча коромысло с двумя большущими сумками, ставила их на землю и оделяла всех кое-как проснувшихся счастливчиков, восхитительным катыком, сливочно-сладким каймаком и жирным молоком, вскипятив которое, вы обнаруживали пенку в два пальца толщиной. Сами понимаете, спать после такой покупки никто уже не возвращался.

Пару раз в месяц меня отправляли к бабушке, которая жила на улице Хорезмской, недалеко от Сквера, тогда ещё живого, зелёного и тенистого, в аллеях которого по воскресеньям собирались филателисты, коллекционеры значков и нумизматы. И я бегал туда со своими марками и монетками – а кто из мальчишек тогда их не собирал? Иногда, эта нешумно жужжащая толкучка коллекционеров почему-то перебиралась через дорогу, в парк Горького, и раскладывала свои сокровища на скамейках парка, а порой и просто на дорожках. Сколько там было мной куплено, продано и обменено, - я уже и не вспомню, помню лишь радость, - нет настоящее счастье! – если удавалось раздобыть какую-то марку, которой тебе не хватало для полноты серии! Прижимая её к сердцу, я возвращался к бабушке, но у неё были свои любимые развлечения: базарный день! А если у бабушки были планы сходить на Алайский базар, то тут уж становилось не до коллекций. К этому событию она готовилась, чуть ли не с вечера накануне, а занимала эта операция целый день! Если сравнить стиль моего похода на базар с её, то для наглядности нужно представить, как алкоголик хлещет из горлышка залпом всю бутылку дешёвой бормотухи, и валится под забор. А потом сопоставить его, с изысканными приготовлениями гурмана к трапезе, сначала сервирующего стол кельстербахским или фюрстенбергским фарфором, потом неторопливо раскладывающего столовое серебро от «Hippolyte Thomas», затем, наслаждаясь процессом, накрывающего стол изысканными закусками, нежно и бережно протирающего запылившуюся бутылку старого «Château Gruaud-Larose» урожая 1997-года, не спеша распечатывающего драгоценный сосуд, наливающего в хрустальный бокал от «Royal Brierley» дегустационную порцию и смакующего маленькими глоточками этот божественный напиток, закусывая его старым сыром «Пекорино» и грушей, или, на худой конец, двухлетним испанским хамоном… Представили? Это портрет списанный с моей бабушки, а алкаш под забором – ваш покорный слуга.

Она никогда не покупала у первого же продавца, нет, что вы! Нонсенс! Никогда и ни за что! Она должна была обойти весь базар целиком раза два-три – минимум! Узбекский язык (кроме других трёх!) она знала в совершенстве, и даже в своё время преподавала русский язык в узбекской школе, а когда она и мой отец не хотели, чтобы я, оболтус, их понимал, то переходили именно на узбекский. Ну, как можно упустить такую великолепную возможность, и не покалякать, не познакомиться и не поторговаться с каждым продавцом минут по десять? Это было бы неверно стратегически и сравнимо с ошибкой Наполеона, когда он, зазнайка, по глупости решил взять Москву. Но бабушка была стратегом на голову выше этого французского неудачника! Она умудрялась за три с половиной гроша накупить две большие авоськи отборных овощей и фруктов, которые я и должен был таскать по базару весь день. А как иначе?! Морковь должна быть с тупым носиком и толстенькая, а помидор должен иметь форму пирамидки, иначе это будут не тот помидор и не та морковь! Огурцы должны быть маленькие, ярко зелёные, не вялые и, самое главное! - не горькие, арбуз звонким и лёгким, а дыня душистой и тяжёлой. Капуста на голубцы - лёгкая и мягкая, а на борщ, или засолку – наоборот, твёрдая и тяжёлая, лук сухой и без лишней грязной шелухи, болгарский перец мясистый и ядрёный, а картофель ровный и, желательно, одинакового среднего размера. Это, что касается овощей. О фруктах смотри во втором томе, молочные продукты – том третий, специи, соленья и бакалея – том четвёртый… Целая наука, помноженная на любовь поболтать с продавцами и рассказать им не только всю собственную биографию, но и сагу всей нашей большой семьи, оставившей Даугавпилс, и оказавшейся в Туркестане с приходом русских войск в XIX веке. С базара бабуля возвращалась домой довольная и раскрасневшаяся, как помидор в форме пирамидки, а я фиолетовый, как баклажан, от многочасового таскания сумок на жаре…

Как и куда они исчезли, эти незаменимые тогда авоськи, куда и как пропали скрипящие на поворотах трамваи, с их громкими звонками, кто и зачем посмел поднять топор на Сквер, который был родным многим поколениям ташкентцев, где, в какой дали растворились летние кинотеатры и восточные колоритные базары с горами дынь и арбузов, ремесленниками и зазывалами, рядами с пловом, шашлыком, казы, нарыном, ханум и колбасой из мяса с рисом в бараньей кишке? Никто уже, наверное, не вспомнит… Сегодняшние бананы и ананасы на Алайском базаре выглядят инородцами, как седло на корове – вкусные и красивые, но такие чужие, такие непричастные и залётные…

А в своё время, на Алайском базаре можно было изучать этнографию Узбекистана: в молочных рядах со сметаной и творогом, а также в рядах, где торговали ветчиной, копчёным салом и домашними колбасами, царили немецкие и украинские торговцы, приезжавшие в Ташкент из села Троицкого, овощами, фруктами и специями торговали узбеки, а корейские женщины привозили из колхоза «Политотдел» обжигающую остротой капусту чимча, рис, фаршированные пряные баклажаны, острую морковь соломкой и соевые соусы. В многочисленных лавочках евреи, жившие на Кашгарке – так назывался район недалеко от Алайского – шили кепки, шапки и ремни, бухарские евреи чинили обувь, а у узбекских мастеров можно было наточить ножи и ножницы до состояния бритвы и даже вернуть на место отколовшийся носик от заварочного чайника! Только греки, жившие тогда в Ташкенте, на Алайском не торговали, - они были отличными строителями, - а не торговали, наверное, потому, что оливки, мушмула, апельсины и киви в Узбекистане не растут… И всем хватало места! На уроках иностранного языка в моей школе, треть класса шла учить немецкий, другая треть отправлялась изучать английский, а третья часть класса – шла заниматься греческим языком, ведь они были греками! И ничего не было в наших отношениях показного, нет! Двадцать шестого апреля 1966-го года, когда ранним утром громыхнуло страшное ташкентское землетрясение, все кинулись помогать друг другу без разбору, даже не отряхнувшись от обвалившейся на голову штукатурки. В считанные дни город покрылся палатками, выросшими, как грибы после дождя! А нам, балбесам и шалопаям, добавился лишний месяц к каникулам! Просто сказочное везение: и тебе каникулы, и экзамены отменили, и живём в палатках, как Робинзоны, а румяная звонкая весна наполняет лёгкие дурманящей свежестью! Наш дом не развалился, но серьёзно пострадал: в стенах были трещины, сквозь которые было видно улицу. А к октябрю мы уже перебрались из палатки в отремонтированный дом!

Разумеется, детей, родители постарались отправить в пионерские лагеря: благо, принимала нас вся страна! Я на месяц оказался в Сухуми, на Чёрном море, о котором и мечтать не мог, а потом ещё и в Чимганском лагере. Он был расположен прямо среди фруктовых садов: перелез через забор – и ты уже в абрикосом раю! Перелез через другой – яблочный рай, а за ним персиковый рай, а дальше - ещё и целая плантация малины!.. Сколько мы, оболтусы и обормоты слопали в том месяце фруктов и ягод, сидя в душистой, уже пожелтевшей траве, под согнувшимися от урожая ветвями и разглядывая, чуть подрагивающую в тонкой дымке за ущельем Бричмуллу - история умалчивает. Хотя, я-то знаю, сколько…

«…Но прошло мое детство, и юность прошла,

И я понял, не помню какого числа,

Что сгорят мои годы и вовсе дотла

Под пустые, как дым, разговоры.

И тогда я решил распроститься с Москвой

И вдвоем со своею еще не вдовой

В том краю провести свой досуг трудовой,

Где сверкают Чимганские горы.

Сладострастная отрава - золотая Бричмулла,

Где чинара притулилась под скалою, -

Про тебя жужжит над ухом вечная пчела:

Бричмулла, Бричмуллы, Бричмулле,

Бричмуллу, Бричмуллою…»