«Гитлер, это тот, кого вы можете встретить,

спускаясь по лестнице собственного дома…»

Александр Сокуров о фильме «Молох»

Однажды в одной из частных бесед со своими немецкими коллегами А. Сокуров на вопрос о том, какая часть Германии ему нравится больше всего, ответил: «Баден-Баден, зимой. Потому что кажется, что там дремлет сам Господь Бог». За этой фразой, брошенной как бы вскользь, скрывается не только приязненное отношение к этой стране, к людям ее населяющим, но и более глубокое «переживание», «проживание» того, что называют «немецким духом», немецкой культурой, которая для него, русского режиссёра, стала своеобразным символом тех гуманитарных ценностей, что оказались утраченными веком двадцатым. Не случайны поэтому в его творчестве «отблески» этой классической культуры, которые возникают на самых разных уровнях – на уровне звука, на уровне изображения, на уровне слова. Немецкая классическая музыка, немецкая живопись, особенно живопись немецких романтиков, немецкая классическая литература, так или иначе составляют тот фон, иногда сознательно обозначенный и проявленный, иногда скрытый и неявный, на котором Сокуров «разворачивает» свои картины. Последние три игровых фильма («Тихие страницы», 1993, «Мать и сын», 1996, «Молох», 1999) оказались напрямую связаны с Германией, и не только потому, что в производстве этих картин приняла участие немецкая продюсерская фирма (zero film, Berlin); и не только потому, что часть съёмок проводилась непосредственно в Германии: (в «Тихих страницах» – это земля Баден-Вюртенберг, в «Мать и сын» – это остров Рюген, вдохновлявший некогда Каспара Давида Фридриха, чья живопись, по словам самого Сокурова, оказала существенное влияние на эстетику этой картины, это предместья Берлина, и Баварские Альпы, в «Молохе» – Оберзальцберг, Кельштайн, где находилась летняя резиденция Гитлера); и не только потому, что в одном из них (в фильме «Мать и сын») снималась немецкая актриса Гудрун Гейер, а в озвучании фильма «Молох» приняли участие известные актёры берлинских театров (Ева Маттис, снявшаяся в своё время в нескольких фильмах Фасбиндера, Петер Фити и Герд Вар мелит). Все это можно было бы отнести к неким формальным Компонентам, появление которых могло быть обусловлено и чисто случайными причинами, если бы за этим не стояло нечто большее: убеждение режиссёра, что реализация тех художественных задач, которые ставились им при создании этих картин, невозможна была бы без «сложения разных культур», в данном случае русской и немецкой. Ибо всякое визуальное искусство, считает Сокуров, «есть результат сложения разных художественных компонентов, разных традиций, разных школ, разного культурного опыта». Наиболее явно, пожалуй, немецкая тема звучит в последнем игровом фильме Сокурова, в картине «Молох», центральными фигурами которой являются Адольф Гитлер и Ева Браун.

А.С.: Замысел фильма о Гитлере возник у меня еще во время учёбы в университете. В какой-то момент этот персонаж подошёл ко мне совершенно вплотную, мы оказались друг против друга. Мы смотрели друг другу в глаза. Вглядываясь в это «лицо», я пытался понять, что это за человек, который оказался вознесённым к таким вершинам власти. Понять именно человеческую природу этого существа, именуемого Гитлер, представляется мне особенно важным потому, что мы живём в то время, когда исторический процесс деперсонифицирован: когда деперсонифицируется самая ответственность за исторический процесс. При этом само понятие ответственности становится размытым, разъятым, как бы рассыпанным среди множества отдельных персон», представляющих интересы «народа». Это понятие ответственности отсутствует не только в представлении какого-то конкретного лица, совершающего некие действия (которые могут иметь историческое значение»). Ответственность как моральный критерий общественно-социальной жизни отсутствует и у огромного числа людей, окружающих это «лицо», людей, вольно или невольно приводящих его к власти. И в этом смысле наше время отличается, скажем, от времён Шекспира, когда историческая «вина», историческая ответственность имела очень конкретный, персонифицированный человеческий облик: конкретный человек развязывал, условно говоря, военные действия, конкретный человек совершал преступление и он же переживал, изживал в себе это чувство. Он мог завершить эту войну, он мог выйти из драматического действия или события – через покаяние, или каким-то другим образом. В наше же время действует сила безответственности, сила безымянности, обладающая огромным инерционным зарядом. Как ни странно, именно сегодня, инерция часто лежит в основе многих человеческих действий, поступков, превращаясь, порой, в единственный энергетический источник, в том числе и источник власти. Когда я говорю об «ответственности» применительно к тому материалу, на котором снят фильм «Молох», я не имею ввиду, что нужно искать «виноватых». Просто нужно помнить о том, что всякая власть – не от Бога. Власть – категория человеческая, ничто нам сверху уже не отпущено, мы в свое время были изгнаны из Рая, и все, что мы имеем – дело рук человеческих. Стало быть, у всего, что нас окружает, и у власти, в том числе – естественные человеческие корни. Когда начинаешь пристально вглядываться в те или иные исторические события, за которыми всегда стоят конкретные люди, то нередко обнаруживается, что в основе их «исторических» поступков лежит очень простой механизм простых человеческих реакций. По существу, большая часть тех или иных исторических поступков, или поступков, которые стали историческими, совершались не потому, что те или иные политические деятели руководствовались интересами общества, государства, народа. Большая часть исторических поступков совершается исходя из интимных, индивидуальных, очень локальных побуждений и мотивов, которые не имеют отношения ни к истории страны, ни к истории ее народа, ни вообще к каким бы то ни было глобальным процессам. Эти мотивы, как правило, весьма просты, порою даже банальны, иногда – ничтожны, иногда – глубоко интимны, но в основе своей – они всегда человеческие. И в этом смысле Гитлер не является исключением. Ведь на самом деле фигура Гитлера как таковая нисколько не оригинальна, в политическом смысле, в историческом смысле. Но здесь есть проблемы человеческого характера, человека как существа, и это было принципиально важно для меня. Важно потому, что Гитлер для меня – не «герой» (ни в прямом значении этого слова, ни в том значении, в каком это слово используется в критике – «герой художественного произведения»). Гитлер – это тот, кто может встретиться вам, когда вы спускаетесь по лестнице собственного дома. Его можно было бы писать с маленькой буквы, по тому что это как некая судьба человеческая, это просто человек с определёнными психофизическими качествами, отнюдь не выдающимися, человек по сути своей несчастный. Несчастный не в том смысле, что он вызывает сочувствие или жалость, несчастный – в смысле обделённый. Он был рождён несчастным человеком, и все им совершенное не есть только результат его волевых усилий. Это скорее результат его исконной, природной обделённости, которая может в равной степени стать источником вдохновения для гения добра и для гения зла. В первом случае человек должен решиться на тяжёлую внутреннюю работу по претворению своего несчастья в энергию созидания. Во втором – он оказывается во власти своего несчастья, он делается как бы меньше его, и тогда, в сочетании с неуёмными амбициями оно может обратиться в энергию разрушения. И в этом смысле наш фильм не о Гитлере и не о немецком нацизме. Потому что нацизму, как мне кажется, только на первый взгляд предшествуют социально-политические предпосылки. При ближайшем же рассмотрении оказывается, что его предпосылки чисто «человеческого» свойства. И нам всем важно понять, что для возникновения того, что именуется нацизмом (речь в данном случае не только о немецком нацизме), необходимо появление в человеческом обществе огромного числа несчастных людей, и во главе этих несчастных должен встать самый несчастный из всех несчастных – счастливый своим несчастьем человек. А для того, чтобы избежать этого, нужно нам всем помнить о том, что нельзя приводить к власти несчастных, обделённых людей, нельзя, чтобы такие люди решали наши судьбы. Собственно, это и составляет основу замысла картины «Молох».

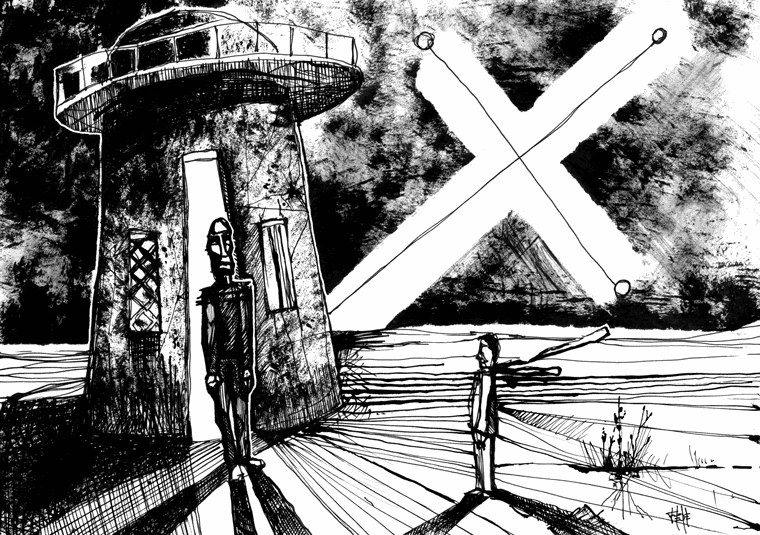

Время действия фильма – 1942 год, один день из приватной жизни Гитлера и его «соратников», приехавших отдохнуть в летнюю резиденцию фюрера, воздвигнутую на вершине неприступной горы в Оберзальцберге, резиденцию, которую они между собой называли просто «Гора».

А.С.: 1942 год – это год, когда первые поражения уже произошли, год, когда события начали приобретать драматический характер. Впереди – трагедия, а пока это еще только драма. У Гитлера еще оставались некие глобальные надежды, по тому что у него еще был шанс победить Советский Союз, который, конечно, был главным противником. Страна, с одной стороны – сильная и мощная, с другой – чрезвычайно похожая на Германию, и потому гораздо более опасная, чем США, Франция или Англия. Но вместе с тем именно в это время в нем, в этом человеке, именуемом Гитлер, уже сформировались все предчувствия, предчувствия будущих катастроф. В фильме – он еще человек побеждающий, победитель, живущий как бы на излёте этих ощущений, даруемых иллюзией всеобъемлющей власти. И потому, в своём стремлении как бы закрепить эти ускользающие ощущения, превращающий свою жизнь в некий театр. В сущности, всякий человек, который получает огромную власть, неизбежно начинает актёрствовать. Он неизбежно начинает придумывать себе роль, и в зависимости от его внутренних способностей, от его психофизических особенностей, от того, как долго он пребывал у власти, эта роль оказывается достаточно освоенной им или же требует некоторого совершенствования. Иногда же эта роль на глазах у всех формируется, растёт, как это было в случае с Гитлером. Хотя на самом деле Гитлер так до конца и не смог сформировать свою роль в этом спектакле, потому что тиран-актёр всегда «работает» без режиссёра. Он сам себе режиссёр, это всегда некая «самодеятельность», это всегда непрофессионально. Вот почему тираны иногда выглядят смешными. Работая «в одиночку», они просто не понимают, как это выглядит со стороны. Однажды вступив на стезю этой «актёрской деятельности», они уже не могут сойти с этого пути и продолжают творить свой бесконечный спектакль жизни, даже оставаясь наедине с собою. И здесь, в приватной сфере, то есть в той области, которая по природе своей чужда всякой театральности, публичности, эти черты проявляются наиболее отчётливо. Именно поэтому нужен был некий частный эпизод из жизни этих людей, эпизод, которого могло и не быть в действительности, потому что замысел картины не имел отношения ни к истории, ни к политике, ни к публицистике. И это мне бы хотелось подчеркнуть особо. Работая над этой картиной, мы ни в коем случае не стремились к созданию публицистического произведения, к тому, чтобы создать некий «портрет в интерьере», выверенный изобразительный документ». Мы решали прежде всего художественные задачи, хотя, может быть, кому-нибудь покажется странным, что данный замысел, данная тема, данные персонажи могут оказаться включёнными в художественный процесс, в художественное пространство. А между тем именно эти персонажи, именно эти люди, их жизни, их поступки, и есть основание для создания художественного произведения. Что, впрочем, не означает, что, создавая картину на этом материале, мы делаем картину именно про этих людей. Конечно, мы касаемся истории жизни конкретных людей, но вместе с тем мы создаём некую новую художественную среду, некий новый художественный предмет, который позволяет по-человечески (не в смысле сочувствия, а в смысле рассмотрения по «человеческим меркам») взглянуть на исторический процесс.

Один из главных персонажей фильма – Ева Браун, о которой мы, сегодняшние, вспоминаем лишь в связи с событиями Весны 1945 года – бункер в центре Берлина, поспешное венчание и последовавшее затем двойное самоубийство, вот тот «привычный» событийный ряд, в котором обыкновенно возникает имя этой женщины, спутницы этого «маленького человека», вознесённого на вершины «величия».

А.С.: Мне страшно было оставаться один на один с этим человеком, именуемым Гитлер. Я бы просто задохнулся, находясь с ним в одном художественном пространстве. Вот почему мне нужен был человек, любящий его. Иначе мы не смогли бы его разглядеть, ведь чёрное на чёрном не увидишь. Она единственная в этой «компании», кто существует по законам жизни, а не театра. Она все время выпадает из этой театральной «ритуальности», «церемонности». Это она может позволить себе пуститься в пляс под военный марш, это она может взобраться с ногами на стол, зная, что «оскверняет» святое, место заседаний великих мужей, для которых все это – атрибуты власти, а для неё – картонная декорация. И, быть может, у неё единственной доставало мужества жить и, следовательно, думать, чувствовать и – знать. Она знает все, что случится дальше. И потому может себе позволить в ответ на заключительную реплику Гитлера «Мы победим смерть» возразить: «Смерть — это смерть. Ее нельзя победить». Она говорит это и улыбается улыбкой человека, который знает, что их ждёт в будущем. Собственно, ради этой улыбки, ради этого финала и сделан весь фильм, потому что финал картины, как и ее название, всегда имеют для меня принципиальное значение.

В качестве названия фильма выбрано имя древнего божества. Молох – бог природы. Культ которого в древности был связан с человеческими жертвоприношениями, совершавшимися через «всесожжение».

А.С.: Название картины всегда должно быть шире, чем «тема» или «сюжет». Оно должно существовать совершенно независимо, самостоятельно. Оно должно какое-то явление, или то, о чём иногда говорится в картине, выводить из разряда чего-то исключительного в разряд «обыденного». То есть превращать имя собственное, обозначающее нечто единичное, уникальное, особенное, в имя нарицательное, в нарицательное явление. Молох – это не только божество, требующее человеческих жертв, божество, пожирающее собственных детей. Молох – это понятие, символ глубокой человеческой беды, которая случается с людьми периодически, это то, отчего они никак не могут избавиться. Это настолько драматичное и трагичное явление, что оно из сферы мифологической, исторической, или же индивидуальной, переходит в сферу глобальную, в сферу жизни целых народов. Молох – это какая- то неодолимая, непреодолимая сила, очень человеческая по сути своей. Потому что она существует только рядом с людьми и только за счёт людей, за счёт человеческой крови, человеческой жизни.

На одном из первых просмотров картины в Берлине, когда она была представлена узкому кругу немецких специалистов, кто-то из публики сказал: «Как страшно. Страшно от того, что это снято так, будто где-то была установлена скрытая камера и создаётся впечатление абсолютной достоверности. Ты веришь в то, что вот он, этот человек, так ел, так двигался, так улыбался. Вот почему, наверное, в тот момент, когда ты начинаешь верить в это, внутри «включается» другое кино, кино о тех реальных исторических событиях, о тех бесчисленных жертвах, о той трагедии, которая в это время разыгрывалась у подножия Горы. Ты смотришь, как Гитлер, сидя у камина, объясняет сбоим друзьям полезные свойства крапивы, а видишь за их спинами не огонь в камине, а печи Освенцима… Страшно еще и от того, что кажется, будто они горят по сей день, и ты сам, вольно или невольно, подбрасываешь туда поленья…». Это ощущение «достоверности» складывается из множества компонентов, из той атмосферы, которая рождается из тысячи мелких деталей интерьера, костюмов, грима, «воссозданных» руками высокопрофессиональных художников, работавших на картине. Но вся эта «документальная точность» направлена не на то, чтобы обслужить некий «документальный материал», а скорее на то, чтобы создать узнаваемые рамки особого пространства, в котором действуют законы художественной условности. И в этом смысле неслучайна фраза, сказанная художником по гриму во время работы над «портретом» Гитлера, фраза, ставшая «крылатой» среди членов съёмочной группы: вглядываясь в фотографию Гитлера и сравнивая ее с результатами своего труда, она вдруг совершенно серьёзно сказала: «Нет, наш Гитлер определённо лучше». При всей курьёзности этой реплики, она очень точно отражает самую суть тех художественных, эстетических задач, которые решал режиссёр в этой картине, создавая ту художественную среду, где только и возможно, именно благодаря соединению «документальности» и «художественной условности» превращение Гитлера в гитлера.

А.С.: Работая с таким материалом, мы, естественно, вынуждены были погрузиться в материальную среду того времени. Мы много работали в музеях Санкт-Петербурга, мы отсмотрели очень много кинохроники того времени, звуковой хроники. Мы посмотрели практически все материалы, где сняты Гитлер и Ева Браун. Использовались и многочисленные воспоминания современников. Для меня лично большое значение имели воспоминания Шпеера, в определённом смысле – записи секретаря Гитлера, Пикера, издавшего так называемые «Застольные беседы» Гитлера. Но все эти документы нельзя считать «основой» фильма, они скорее «утилитарный материал», из которого можно почерпнуть сведения об особенностях речи наших «персонажей», об особенностях построения фразы. Они лишь дали определённый толчок, импульс, они позволили развивать фантазию в каких-то определённых границах, определённых рамках. В сущности, все «исторические реалии» в этом фильме – одежда, интерьеры, «натура» (отдельные сцены снимались непосредственно в Кельштайне, где находится по сей день «замок» Гитлера), все это скорее компромисс со зрителем, чтобы он, зритель, по каким-то признакам, по каким-то очертаниям «узнавал» действующих лиц. А узнав, отрешился бы от привычных мифов, которыми окружены были эти люди, как окружён мифами всякий человек во власти, и увидел бы в них самых заурядных людей. Потому что власть – это пространство самого заурядного человеческого качества, самых заурядных человеческих мотивировок.

Internationale Lettre, 12-1999 (Всемирное слово – русская редакция). Материал подготовила М.Ю. Горошко