Начало и конец

«История культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причём этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же – каждый раз новым – актуальный момент текущей культуры. Мир построен из двух времен, наличного и отсутствующего».

Б.Л. Пастернак «Охранная грамота»

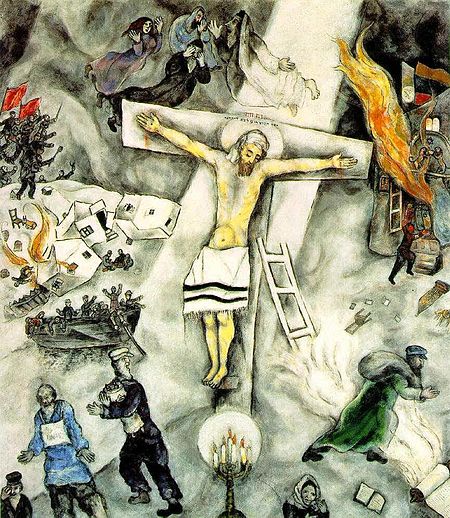

Предчувствие конца христианской эры побуждает чувствительные художественные натуры возвращаться мыслью к её началу. В русской литературе такое возвращение было впервые возвещено в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, а спустя несколько лет и в евангельском цикле стихов к «Доктору Живаго» Б. Пастернака.

Оба романа были написаны авторами, воспитанными ещё в досоветской культуре, в которой евангельские подробности составляли необходимую часть памяти образованного человека – «легенду, заложенную в основание традиции» – но оказались cовершенной культурной новостью для советского читателя и до основания потрясли его воображение.

Впрочем, за последние десятилетия и западный читатель так основательно отошёл от традиционного религиозного воспитания, что евангельская история выглядит для него если не полной новостью, то во всяком случае подходящим материалом для домыслов и интерпретаций.

Дэн Браун и многие другие по-своему переписали сегодня Евангелия, и их коммерческий успех подтвердил одновременно и правоту сентенции, высказанной в эпиграфе, и плотность непроглядного тумана, в который погрузился исходный текст в сознании большинства читателей.

Сравнительно недавно к такому повороту подошли и в современном кино. Почти одновременно на этом поле выступили два баловня успеха – Мэл Гибсон и Ларс фон Триер, – каждый в соответствии со своим артистическим амплуа.

Мэл Гибсон, суперзвезда, многократный исполнитель ролей героических персонажей, любимец массового зрителя, не стал опускаться до переинтерпретаций, осовременивающих Евангелия, подобно М. Булгакову или Б. Пастернаку, ни, тем более, перевирать их, как Дэн Браун, а поставил себе фундаментальную (но также и фундаменталистскую) задачу воспроизвести «подлинную» картину события и прямо принял канонический евангельский текст за свой сценарий.

Ларс фон Триер противоположен Мэлу Гибсону во всем, но их объединяет тонкое понимание пружин зрительского успеха. Для громкого успеха не всегда нужно потакать публике, иногда есть смысл публику раззадорить или даже умело оскорбить. Это особенно верно, если речь идёт о публике изысканной, о театральных снобах и пресыщенных кинокритиках, как в случае фон Триера. В обоих случаях публику нужно ошеломить и озадачить. С этим блестяще справляются оба фильма.

Если cовременная европейская публика и привыкла к мысли о распятии Христа, она привыкла к лакированному, эстетически облагороженному образу этой, когда-то позорной, казни. Варварские подробности мучений казнимых, физиологические детали истязаний в фильме Мэла Гибсона сделали из канонически закреплённых, освящённых (и отчасти одухотворённых) традицией сцен распятия современный кровавый триллер, способный по своей экспрессии конкурировать со сценами гладиаторских боев, заполнивших в последние десятилетия экраны кинотеатров.

Напротив, нарочито условная, обманчиво игровая режиссура фон Триера, возвращающая зрителя к упрощённым «шекспировским» театральным меркам, затрудняет восприятие неискушённым зрителем издевательски мизантропического замысла фильма «Догвиль» («Псоград»).

На первый взгляд фильм фон Триера вообще ничего общего с Евангелиями не имеет. Это история избалованной дочки (суперзвезда Николь Кидман) всемогущего гангстера-миллионера, бежавшей из отцовского дома, где жизнь людей была основана на грехе и жестокости, в поисках «простой и чистой» жизни. Она попадает в маленький городок, заповедник американо-протестантской добродетели, где пытается на деле осуществить евангельские заповеди, которые якобы искренне исповедуют его обитатели. Здесь она встречается с местным интеллигентным молодым человеком, который так глубоко её понимает и сочувствует, что становится её доверенным лицом и представителем, осуществляющим её связи с жителями города, её советником и наставником в новой, незнакомой для неё, обстановке коммунальной жизни американской глубинки. Они ведут задушевные разговоры о красоте простоты и прелести неиспорченной низкими страстями провинциальной жизни.

Городок живёт по правилам ранней американской демократической традиции, принимая все свои решения на общем собрании, неизменно сопровождая их пуританской, христианской риторикой. Сначала героиню увлекает эта идиллия. Именно о такой чистой, общей с простым народом жизни она и мечтала, к этому всей душой стремилась. Её принимают в городскую общину на условии безоговорочного принятия их давно устоявшихся правил. Она изо всех сил старается понравиться обывателям и всячески услужить каждому из них.

Однако евангельская кротость и безграничная уступчивость героини очень быстро приводят к тому, что город понемногу привыкает ею помыкать и её эксплуатировать. Молодой человек каждый раз со знанием дела объясняет, хоть и не всегда идеально чистые, но оправданные общечеловеческим несовершенством, мотивы горожан и горячо одобряет её самоотверженное смирение, утешая цитатами из Писания.

Постепенно прорисовывается евангельская ситуация, при которой город привыкает взваливать на неё свои огрехи (а в конце концов и грехи) и требует от неё всё большей самоотверженности в её преданности людям.

Через небольшое время она устаёт от своей добродетели и в отчаянии пытается бежать из города. Однако её останавливают на полдороге, напоминая о бесчисленных недовыполненных обязательствах, которые она невольно на себя взяла в тщетном усилии никому и ни в чем не отказать.

После неудачной попытки бежать она окончательно попадает в рабство к окружению, выполняя всю чёрную работу, которую на неё сваливают, а весь город ещё дополнительно винит её в неблагодарности. Жители города, ещё так недавно единодушно хвалившие её бескорыстие и отзывчивость, принимают всё новые фарисейские решения о её недостаточной уступчивости, неблагочестии и несоблюдении правил.

Окончательно проясняется евангельский сюжет о Иисусе Христе, которого непостоянный и неблагодарный народ, ещё недавно обожавший (и обожествлявший) его, уже готов был развенчать и распять. Совершенно в духе современной нетерпимости к мужскому шовинизму здесь по произволу режиссёра-модерниста в качестве страдающей за грехи всех людей фигуры выступает женщина.

Молодой человек, красноречиво уговаривающий её «подставить вторую щёку», каждый раз представляет ей (и зрителю) новую изысканную казуистику, с помощью которой требует поверить, что каждое очередное надругательство над её человеческим достоинством может (и даже необходимо должно) быть оправдано духом христианской кротости и всепрощения.

После многих недель унизительной нищеты, недоедания, непосильного труда, издевательств местных подростков (включающих, между прочим, и серию изнасилований, за которые позорят её же) героиня порывает со своим гидом, добровольным идеологом непротивления и возвестителем коллективной воли жителей, и окончательно решает вернуться к своему отцу-гангстеру.

Здесь у её отца (блестящий актёр Майкл Кан) открываются черты Отца-Саваофа и религиозный сюжет окончательно выходит на поверхность. Отец прямо задаёт дочери вопрос Громовержца: оставить ли жизнь этому жалкому городку и его жителям или уничтожить всё разом.

Дочь уже в совершенно пророческом стиле приговаривает город к гибели и лично стреляет из пистолета в ханжу-идеолога (то есть попросту в христианского гуманиста), который всё это время оправдывал перед ней вопиющее лицемерие и двойные стандарты жителей этого вместилища ложной веры и скрытого порока. Таким образом, евангельской легенде в фильме приписано новое завершение вполне в её апокалиптическом духе: после предсмертного взывания Иисуса с креста – «Зачем же ты меня покинул, Господи!» – Всемогущий отецгангстер (гневный, жестокий Иегова – Бог мщения!) явился во плоти и силе и по слову Апокалипсиса разрушил весь мир греха.

Искусные условные постановочные ходы и прекрасная игра актёров отчасти прикрывают намеренное кощунство режиссёрского замысла, но рассыпанные по сценарию многочисленные намёки не оставляют сомнений. Сторожевого пса в городе зовут Моисей, и он неприкаянно торчит на краю города в виде молчаливого картонного манекена, никак не участвующего в драматическом действе, но сообщающего ему его библейскую многозначительность.

Оба режиссёра получили шумный и скандальный успех.

Мэл Гибсон – за то, что возвестил миру свою преданность христианской цивилизации, хотя при этом и не отказал себе в личном удовольствии подчеркнуть зловещую роль евреев при самом её зарождении. Как он сам сказал, отвергая обвинения въедливых журналистов в намеренном показе евреев в таком некомплиментарном сюжете: «Чего вы от меня хотите? Норвежцев там не было!»

Ларс фон Триер – напротив – за то, что он на весь мир проклял эту цивилизацию. Он проклял её за её фактическую неспособность соответствовать своим собственным заповедям и настойчивое лицемерие, с которым эта несостоятельность ею отрицается.

Впрочем, это также единственная цивилизация, которая может позволить внутри себя такое безоговорочное осуждение. Мера свободы художника в европейской (уже не совсем христианской) культуре давно выплеснулась за рамки не только христианства, но и простого инстинкта самосохранения христианских когда-то народов. Именно эта безграничная свобода провоцирует особо чувствительных граждан нагло бросать свой ботинок в истеблишмент, который не в силах удовлетворить их обострённую потребность ощущать себя праведными.

Да! Гуманистическая цивилизация дала просвещённому человеку безбедную жизнь, но она не нагрузила его сознанием неотменимого долга, который составил бы смысл этой жизни. И он бунтует, чувствуя себя обманутым. Как будто в самом начале этот смысл проглядывался. Или это была иллюзия?