Небеса услышат наше пение…

Заметка для энциклопедии

Уфляндия – небольшая, но элегантная страна, по площади временами превосходящая Англию и Францию вместе взятые, временами – скукоживающаяся до размеров кушетки. На севере Уфляндию омывают чернила и Балтийское море, на юге громоздятся величественные ассоциативные цепи Ленивых гор. На востоке страна граничит с будильником, на западе – с джазом. Главные реки, протекающие по территории Уфляндии,– Фонтанка, Рейн и Пряжка с их притоками Столичной и Выборовой (последняя пересохла и непосудодоходна). Почва страны чрезвычайно благоприятна для обуви, и Уфляндия преимущественно покрыта исписанной бумагой вперемежку с копиркой. Большие умышленные центры Уфляндии – г.г. Ерёмин, Виноградов и Герасимов, поддерживающие непрерывную телепатическую связь с Москвой, Ганновером, Лондоном и, отчасти, с Парижем. Политический строй Уфляндии – конституционное а-на-хер-я – отличается большой стабильностью. Бывшая её столица, Лахта, ныне мало заселена, но даже в запустении производит впечатление величественное и завораживающее. Основные предметы вывоза Уфляндии – машинопись, абстрактные соображения, цветная фотография; предметы ввоза – джинсы, коньяк «Мартель» и «Наполеон», парфюмерия, растворимый кофе. Уфляндия знаменита своими феноменальными русскими рифами, чугунными крашеными оградами, семейными драмами, чувством меры и залежами воспоминаний. Население Уфляндии отличается сознанием своей нежелательности, хлебосольством и постоянством облика: в 50 лет гражданин Уфляндии выглядит примерно так же, как в 18, – и наоборот. Денежная единица страны – одна убыль. Флаг Уфляндии – серо-полосатый, на манер кошачьей спинки, с жёлтыми, хорошо видящими в темноте звездочками. Национальный гимн – «Брызги шампанского».

Иосиф Бродский

Первоисточник: Русская мысль (Париж). 1989. 16 июня. № 3780.

Ударник снов

Воспоминания о поэте

Когда я встретился и познакомился с Владимиром Уфляндом? Положа руку на сердце, сейчас точно сказать не смогу. Почти уверен: 1989 год, лето. Место же точное: парижский пригород Кретей.

Большое красивое озеро, с одной стороны которого находилось современное здание префектуры, жилые дома. С другой стороны – парк, лужайки, сбегающие к воде. Остров, на который можно было пройти по – напоминающему японские – мостику. В выходные – много отдыхающих. Пляжей не было. Купаться запрещалось, но купающиеся всё равно находились. Мальчики обожали прыгать в воду с моста. В будни, особенно рано утром и по вечерам, стояла тишина. Это было время рыболовов. Хозяев, выгуливающих собак. Время любителей бега трусцой.

В восьмидесятые годы Кретей считался пригородом спокойным. Мы – я о себе, о своей семье – жили в доме на площади Жана Жироду. На 17 этаже. В окно заглядывали облака. Внизу, справа, шла автодорога. Левее серебрилось, туманилось зеркало водного пространства. Позднее Кретей стал похож на пригороды неблагополучные. Со своей шпаной, со своими придурками. Но это, действительно, позднее.

У нас дома бывало много гостей. Мало кого оставлял равнодушным пейзаж. Это не скрывали – ни бывавшие в Париже Генрих Сапгир, ни Айги, ни заглядывающий иногда сосед по городку ( он жил в старой части Иври ) Миша Рогинский, ни другие. Утверждать, что Володя Уфлянд говорил какие-то комплименты по поводу открывавшихся в окнах и с балкона видов, не могу. Наверное, говорил. И жена его, Алла, тоже, наверное, говорила. Но для них это место было всё-таки, в известной мере, своим. Обжитым. Дочь Аллы с мужем обосновались поблизости, именно у них Уфлянды останавливались.

Детали эти я привожу не случайно. Именно через дочь Аллы и её мужа состоялось моё личное знакомство с Володей. А до того были собаки, одна у меня, другая у молодых людей. Собаки наши играли. Мы разговорились. Выяснилось, они – из Питера. С французского перешли на русский. Когда же в разговоре мелькнула фамилия Уфлянд, и выяснилось то, что читал публиковавшиеся на Западе его стихи, почва для будущего контакта оказалась подготовлена как бы спама собой. Так что, когда однажды в телефонной трубке я услышал голос Володи, то не удивился…

Помимо Кретея мы тогда встречались и бродили по Парижу. По старым улочкам Латинского квартала. У Сены. Заходили в какие-то кафе. Одним словом, я был рад показывать уголки, которые за годы жизни в эмиграции стали для меня своими. Уфлянд дышал Парижем, впитывал его в себя. В 1959 году Володя в одном из своих стихотворений писал: «Париж прекрасен. Как накрытый дамой стол». Теперь он мог убедиться, насколько был прав в своих представлениях, даже если столики в кафе быстро накрывали не дамы, а гарсоны.

Конечно, у него были тут свои знакомые, старые друзья, некоторых из которых я знал. Подтверждалась истина: мир тесен.

Стрелка политического барометра показывала на «ясно». Несомненно, это сказывалось на характере разговоров. Вчерашний день нашей родины, казалось, погружался в бездну как «Титаник». Рутина, словесная суконная серятина – всё то, на чём лежала печать советской идеологии, шла ко дну. С ней вместе, впрочем, шли ко дну и темы, которые питали анекдоты, иронию по поводу вождей. Учитывая же, что во многом они же служили материалом ироничным текстам Уфлянда, нетрудно было предположить, что и он – как писатель, не как как гражданин, конечно – испытывал некий дискомфорт. Так мне, по меньшей мере, представлялось, хотя оснований для этого не было. Даже наоборот, в натиске новояза, в лихачестве тогдашних лозунгов, рекламы, в сленге журналистов-перестроечников, а главное – в утрате на какие-либо запреты темах, он находил массу нового для себя.

Диапазон был широк. Поэт обожал хохмы, но, похожие на яблоки, почти каждая из них была с червячком:

Люблю тебя, мой современник,

когда, подзаработав денег,

сидишь ты мирно в санузле

и размышляешь о добре и зле.

Современник в санузле – само по себе такое сочетание словно входило в конфликт с привычными советскому человеку определениями, типа: современник в космосе!

Весьма характерной для этого периода оказалась (незавершённая, оборванная в 1990 году) драма «Народ», которую он начал создавать в виде рифмованных текстов за пару лет до того, как приехал во Францию, где, к примеру, можно было прочитать:

Ночью слушал Би-би-си,

Что творится на Руси.

Утром сбегал на Лубянку.

Сам себя разоблачил.

Благодарность получил.

Дали денег на полбанку.

Не только алкаши, герои семейных сценок, вроде тех, что возвели в ранг народных персонажей Галич и Высоцкий (Зина, наливающая стаканчик, Коломейцев, выясняющий отношения с супругой…) заговорили под пером Уфлянда – он наделил речью истуканов из политбюро! Истуканов, которые символизировали десятилетями преступный режим! Вот как вещал у него на заседании политбюро цека капээсэс Громыко:

Я не могу от вас таить,

что мне Вышинский запрещал народ любить.

Потом Хрущёв, Андропов, Брежнев и Черненко.

Зато теперь люблю народ я крепко.

И очень скоро подпишу указ,

Что нет прекраснее народных глаз.

Особенно, когда народ вперёд шагает с песнею.

На что следовала реплика Горбачёва:

Спасибо, дорогой, иди на пенсию.

Несомненно, Уфлянд был не сторонний созерцатель происходящих в стране перемен. Он не скрывал, что перестройка ему люба. Однако он никак не её «прораб». Ему весело видеть как политики и политиканы вывёртывают пиджаки. Верил ли поэт в возможность кардинальных перемен в своей стране? Сам он прямо по этому поводу нигде не высказывался, однако, исходя из реплик, из размышлений вслух нетрудно придти к выводу – нет. В самом деле, о какой вере может идти речь, если рабочий из народа, сохраняя пафос известных пушкинских строк, провозглашает:

Придут иные времена.

И будет издали видна

Россия в своей новой славе

Мне, возлежащему в канаве.

Так приблизительно, припоминается, взирал на послевоенный мир из-под столика Николай Глазков… Окружающий мир при свете перестройки у Уфлянда предстаёт вертепом, балаганом. Но – в какой-то момент – в нём становится страшно, ибо понимаешь, что за фонтанами словес, за перегородками, напоминающими те, что в своё время рисовал прекрасный, затравленный властями, художник-карикатурист Вячеслав Сысоев, – пустота. Ужасающая. Смертельная. Подобным образом, вероятно, становилось не по себе читателям Хармса, который в 1937 году писал с виду забавное стихотворение о человеке, вышедшем из дома и… пропавшем без вести. 90-е годы в агонизирующей советской империи у Уфлянда пронзительно мрачны в стихах-подражаниях: «Песне про Калашникова», А.С. Пушкину, Салману Рушди («Новые кавказские суры»), где находят своё выражение темы смерти ( калашников – тут автомат), антисемитизма, национальной вражды и погромов…

В том, что события, которые он мог видеть, о которых получал сообщения из газет, по радио, с экрана телевизора, являли пищу для размышлений, сомневаться не приходиться. Это по темам. О языке речь уже шла выше. В творческом же срезе – для меня несомненно – Хармс, обэриуты дали Уфлянду-писателю больше, чем кто-либо другой. Форма диалогов у Уфлянда шла именно от Хармса-поэта, анекдот – от Хармса – автора известных миниатюр о Пушкине… Именно такой сложной поэтикой, с её игровыми элементами и многоплановым (включая эстетический) подтекстом отмечены произведения, собранные в сборник «Рифмованные упорядоченные тексты»1, запечатлённые в заметках «От поэта к мифу» о Бродском и его ближайшем окружении…

Читал Володя свои вещи негромко, спокойно, ровно, без интонационных всплесков, не акцентируя внимание на смешных моментах. Чувствовалось, что его стихия – в самом тексте. На бумаге. Иронизируя, он не позировал. То, что он писал о «народе», «люде», о друзьях было одновременно о себе. Органично, естественно. Ненавязчиво. Элегантно, я бы сказал. Также элегантно умел подтрунивать, не выделяя себя от окружающих, Олег Григорьев. В этом отношении, на мой взгляд, несмотря на глубокое различие в творческом плане, Уфлянд и он (оба – питерцы, кстати) шли в литературе путями параллельными. Но это тема отдельная, требующая особого внимания. Можно добавить: Уфлянд (по собственным утверждениям) не менее серьёзно занимался рисованием, театром. Собственные его графические работы в «Рифмованных упорядочных текстах» - отличное свидетельство таланта художника.

Бродский посвятил ему не только замечательную «Заметку для энциклопедии», но и такой акростих:

Ударник снов, отец Петра.

Фигурой – бог, в костюмах узких

Людей, бутылок, женщин русских

Язон – но и знаток нутра!

Нагана мысленный носитель,

Духовных ценностей спаситель,

Увековечь его, Пракситель!

Я воспроизвожу этот текст, датированный 22.1.1970 года, с суперобложки «Рифмованных упорядоченных текстов». В семитомном, считающемся самым полным на сегодняшний день собрании сочинений Бродского, я его не обнаружил… Кстати, сравнив в «Заметке для энциклопедии» друга со страной, Бродский вольно или невольно связал своё «я» с ним. Судите сами, разве нельзя прочитать слово «Уфляндия» как «Уфлянд и я»? Единственное место, где в этом тексте Бродский, как мне кажется, увлёкся литературной игрой чуть больше меры – в конце, написав о том, что национальный гимн Уфляндии - «Брызги шампанского». Может быть, внешне - да, но в стихах и жизни Володи такие брызги всё же были с привкусом соли и горечи – не знать об этом Иосиф не мог.

Крайне редко печатаясь в изданиях официальных (альманах «Молодой Ленинград» 1966 года, сборник «Первая встреча» 1967 года, детский журнал «Костёр» – начало и средина 70-х), Уфлянд был знаковой фигурой в неофициальной культуре Ленинграда тех лет, принадлежа к так называемой «филологической школе»2 и позволяя себе открыто публиковаться на Западе (парижские журналы «Эхо» и «Континент», американская русскоязычная антология Кузьминского «У Голубой Лагуны»). Его любили друзья. Его трудно было бы не любить. Во время наших встреч, разговоров я не помню ни одного случая, чтобы он отозвался о ком-либо плохо. Хотя поверить в то, что окружение его состояло исключительно из добрых и верных людей я, увы, не мог бы. Меня – а когда мы познакомились я работал на Международном французском радио, печатался в эмигрантских газетах и журналах – он подтолкнул к тому, чтобы записать обстоятельную беседу с Бродским (в этом меня поддержал также редактор «Континента» Максимов)…

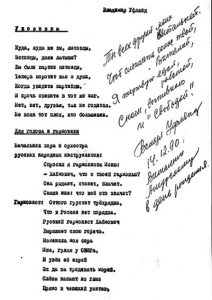

Сказать, что мы поддерживали с Володей тесные отношения я не могу. Но когда он бывал во Франции – встречались довольно часто. Связь с ним, живущим на брегах Невы, имела характер эпизодический. Изредка весточка или разговор по телефону. На мой день рождения в 1990 году он принёс и подарил мне три машинописные странички со своими стихами: «Укоризна», «Для голоса и гармоники», «Аллегория». Дарственная надпись явилась стихотворением четвёртым:

Ты всех друзей моих витальней.

Чтоб слышать голос твой, Виталий,

Я жертвую едой, работой,

Сном, выпивкою и «Свободой»…

Под голосом моим подразумевался, разумеется, тот – на волнах RFI, отсюда – и как своеобразный баланс – упоминание о «Свободе», радиостанции бывшей в те годы на пике популярности. Читать подобное мне было и забавно, и приятно. В том же 1990 году он подарил мне вышедшую в Париже книжку «Подробная антиципация», а через несколько лет прислал по почте или передал с кем-то упомянутый выше сборник «Рифмованные упорядочные тексты».

Известие о кончине Володи в апреле 2007 года оглушило меня. Душа – тогда же! – откликнулась стихотворением:

ну, что, чухонский край, ещё один твой сын

в бессмертие прошёл бесшумно мимо,

а ты всё тот же – звёзд апрельских синь,

да циферблат луны, как ян и инь,

да пушки Петропавловской аминь,

да холодок балтийский – соль без пива.

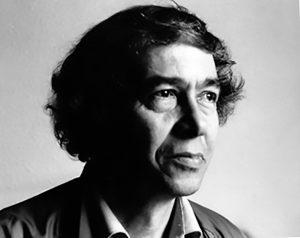

Иллюстрации:

портреты Владимира Уфлянда разных лет –

в их числе два снимка, сделанные Виталием Амурским –

они публикуются впервые: открытие материала и поэт в Париже;

дружеский шарж пера Николая Дронникова;

рисунки самого Владимира Уфлянда;

обложки его некоторых книг.