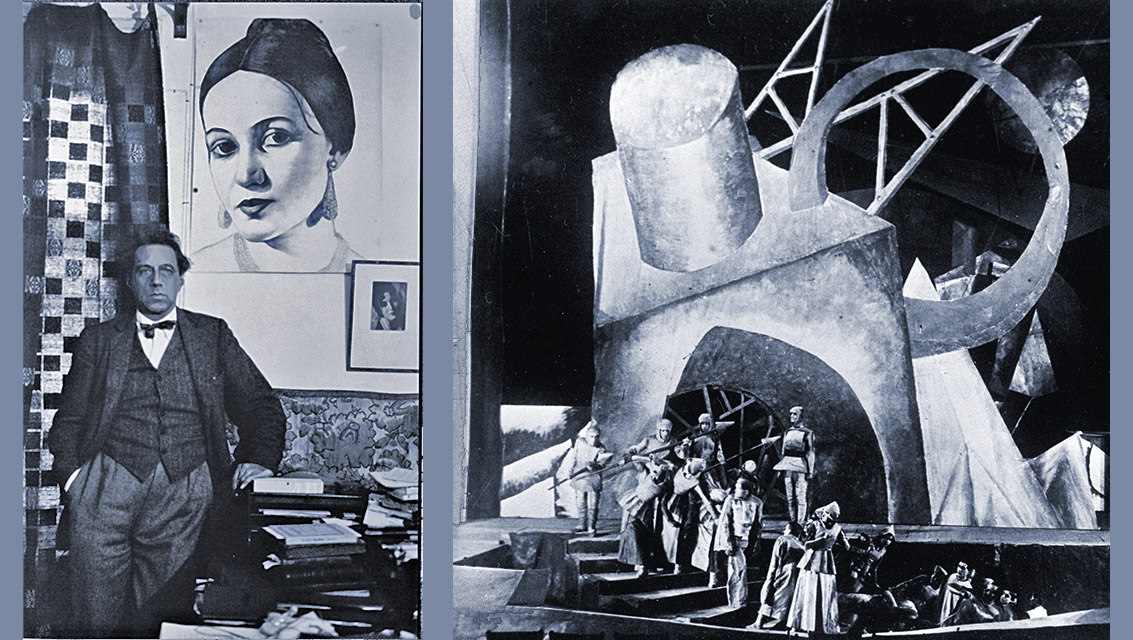

Рождение театра Мейерхольда

из духа романтизма

Только тот, кто несёт в себе хаос, может родить танцующую звезду.

Ф. Ницше

Оговоримся сразу: название статьи не есть игра филологического воображения. Оно лишь отражает попытку очертить контуры некоего сюжета, входящего в более обширную тему «Мейерхольд и немецкая культура , из которой в данном случае выбирается два ключевых явления – немецкий романтизм и философия Ницше, сыгравших немаловажную роль в судьбе того культурного феномена, который принято называть «театр Мейерхольда». Сюжет этот представляет несомненный интерес не только как факт творческой биографии известного режиссёра, занимающего особое место в истории театра. Он интересен и как факт непрекращающегося взаимодействия разных культур, в данном случае немецкой и русской, свидетельство существования некоего единого культурного пространства, которое живёт по своим причудливым внутренним законам, не подвластным подчас внешним обстоятельствам. В этом смысле сама фигура Мейерхольда являет собою некий символ такого непрекращающегося взаимодействия. Немец по происхождению, выросший в протестантской семье, где говорили по-немецки, немец, перешедший в 1895 году в православие и сменивший имя Карл Теодор Казимир Мейергольд на Всеволод Мейерхольд (Всеволод – в честь любимого писателя Гаршина), немец, всю свою сознательную жизнь демонстрировавший скорее неприязненное отношение к своим соотечественникам с их пресловутой «Gemütlichkeit»* и особым «остроумием», которые он, Мейерхольд, называл «немецкой патокой», немец, считавший свой народ хотя и «умным», приносящим в ряде областей огромную пользу, но совершенно «непригодным» к искусству, – он, тем не менее, был связан с этой культурой прочными узами, и связь эта прослеживается на протяжении всей творческой жизни режиссёра. Даже беглого, поверхностного знакомства с наследием Мейерхольда достаточно, чтобы убедиться в этом. С самого начала своей театральной деятельности он пристально следит за развитием театрального искусства Германии, чутко улавливая в нем новые веяния и неизменно откликаясь на важнейшие события жизни немецкого театра. Собственно поиск новых методов начинается у него с жёсткой критики мейнингемской театральной системы, сложившейся в конце 70—90 гг. XIX в., и, в какой-то мере, воспринятой театром Станиславского, от которого Мейерхольд ушёл, взяв себе поначалу в «союзники» Георга Фукса – немецкого режиссёра, в творческом диалоге с которым рождались идеи «условного» театра Мейерхольда. О постоянной, непрерывающейся связи с немецкой культурой свидетельствует и сценография Мейерхольда. «Немецкая тема» здесь сквозная, начиная от ранних постановок Гауптмана (первая самостоятельная инсценировка пьесы Гауптмана «Геншель» была выполнена Мейерхольдом в 1902 г.), и кончая пьесой Ю. Германа «Вступление», поставленной Мейерхольдом в 1933 году. По свидетельству очевидцев она вызвала «бурную» реакцию немецких дипломатов, усмотревших в самой пьесе, рассказывающей о тяжёлом положении немецкой интеллигенции, вынужденной эмигрировать из Германии (разумеется, в советскую Россию), оскорбление немецкого народа; после сцены, в которой один из персонажей принимается лобзать гигантский бюст Гёте, а затем обращается к нему с вопросом: «Вольфганг Гёте?! Что Вы так смотрите на меня? Почему я продаю порнографические открытки, почему я не строю домов? Почему мне не дают строить дома? Что будет дальше?» – немецкие дипломаты с шумом покинули зал. (Премьера почти совпала с приходом Гитлера к власти).

Судя по записным книжкам Мейерхольда и дневникам разных лет, по его многочисленным письмам к разным корреспондентам, по разнообразным публичным выступлениям немецкие авторы неизменно входили в круг его чтения, достаточно широкий и разнообразный. Правда, сам Мейерхольд с известной долей лукавства любил повторять, что он, мол, всегда читал мало и, будучи уже известным режиссёром, в Своих выступлениях перед молодыми слушателями нередко советовал им «не заполнять мозги большим количеством книг». Сохранившиеся материалы, однако, свидетельствуют о неизменном живом интересе режиссёра к немецкой литературе, особенно «современной», в которой Мейерхольд открывал для себя НОвые имена и нередко тут же «вводил» их в культурный оборот. Одних он включал в репертуарный план (Гауптман, Шницлер, Зудерман, Ведекинд, Гофмансталь, Ф. фон Шентан, Арно Хольц, Б. Келлерманн и пр.), других представлял широкому читателю в своих переводах. Из наиболее значительных переводческих опытов Мейерхольда следует упомянуть пьесы Г. Гауптмана «До восхода солнца» (1904) и «Коллега Крамптон», пьесы Ф. Ведекинда «Придворный солист» (1906) и «Дух земли» (1907), «Акробаты» Ф. фон Шентана. Примечательно, что эти переводческие «штудии» Мейерхольда обратили на себя внимание критики. Не случайно в биографической справке, помещённой в «Словаре сценической деятельности» (издание журнала «Театр и искусство», вып.16, СПб., 1906 /?/), эта сторона деятельности отмечается особо: «М. не чужд и литературы, перевёл с немецкого языка брошюру Роде «Гауптман и Ницше» (сопереводчик А.М. Ремизов), пьесы «До восхода солнца» Г. Гаутлиана и «Акробаты» Ф. фон Шентана (сопереводчик Н.А. Будкевич) . Попавшая в поле зрения автора данной справки небольшая книжечка, изданная в 1902 г. по инициативе Мейерхольда и его друга А.М. Ремизова (и воспроизведённая в вышедшем недавно томе – В.Э. Мейерхольд. Наследие М. 1998), не была случайной в творческой биографии режиссёра. Ее появлению предшествовал период интенсивного изучения и осмысления идей и образов двух «великих» немцев, каждый из которых по-своему оказался значимым для развития русской культуры рубежа веков.

Обречённый на ницшеанство

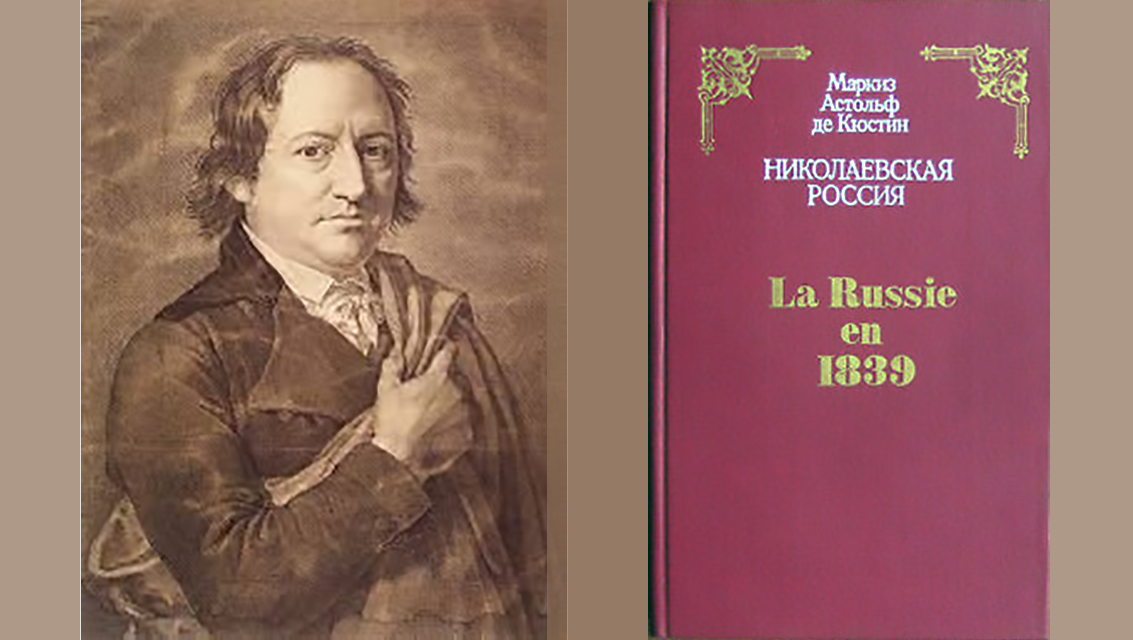

С творчеством Ницше Мейерхольд знакомится в конце 90-х годов. Интерес к этому немецкому мыслителю был вполне естественным, если учесть, что именно тогда его имя вошло в моду и практически не сходило со страниц русской печати. Мейерхольд, внимательно следящий за обзорами иностранной литературы, разумеется, не мог пройти мимо этого явления современной духовной жизни. Судя по записным книжкам этого периода, Ницше входит в круг чтения молодого Мейерхольда, который отмечает здесь и появление «сопутствующей» литературы о модном философе. В список интересующих его книг попадает исследование Ани Лихтенберже «Философия Ницше», первая глава которого в сокращённом виде была издана под названием «Личность Ницше» в приложении к «Северному курьеру» в 1899 г. (от 8.11 и 15.11); в выписках из периодической печати фиксируются отклики на смерть Ницше; позднее, среди «важных» книг упоминается сочинение Фёрстер-Ницше «Жизнь Ницше» (нем. издание 1897 г.), работа К.-П. Тиле «Введение в науку о религии» (нем. изд. 1899—1900 гг.), в которой Мейерхольда привлекли главы, посвящённые учению Заратустры. Многочисленные выписки из Ницше свидетельствуют о том, что в центре внимания Мейерхольда на этом этапе была прежде всего книга Ницше «Так говорил Заратустра», над переводом которой именно в это время работал А.М. Ремизов, находившийся с конца 1896 года в ссылке в Пензе (где он и познакомился с Мейерхольдом). Можно предположить, что именно А.М. Ремизов, который оказал, как известно, существенное влияние на формирование литературных вкусов молодого Мейерхольда, открыл для него и Гауптмана, на долгое время «завладевшего сердцем» начинающего актёра и будущего режиссёра.

Интерес Мейерхольда к немецкому драматургу выходил за рамки обычного увлечения. «Страстность», с которой он пишет о Гауптмане в эти годы, говорит о том, что гауптмановский мир каким-то поразительным образом резонировал с внутренним миром Мейерхольда. Достаточно привести в этой связи фрагмент письма к О.М. Мейерхольд от 19 июля 1898 г., где Мейерхольд передаёт Ремизову, имевшему бесцензурное гектографическое издание русского перевода «Ткачей» Гауптмана, просьбу прислать ему экземпляр: «Попроси его достать «Ткачи». Скажи, что я умоляю. Я тоскую по ним (тоска по болезни). Как знать, может быть, я с ума сойду, если он не достанет «Ткачи»). Не случайно впоследствии Ремизов, вспоминая о Мейерхольде этих лет, связывал его «образ» с одним из гауптмановских персонажей – образом мастера Генриха из «Потонувшего колокола». В его актёрской интерпретации существенную роль сыграла упомянутая выше книга А. Роде «Гауптман и Ницше», где даётся своеобразная «генеалогия» этого персонажа, напрямую восходящая по мысли автора к «высшему человеку» Ницше. Сам Мейерхольд воспринимал эту пьесу Гауптмана как «трагедию страдающей души»: ней отразились, как писала И. Гриневская в законспектированной Мейерхольдом статье «Гергард Гауптман и мотивы его драм» (Журнал журналов, 1898, №13—16), «черты больной души Ницше: чувство мучительного сострадания к людям, стыдливо скрытое под покровом «сверхчеловеческого» индифферентизма, доходящего до крайнего эгоизма и жестокосердия, уверенность в своём призвании, и сомнение в нем». Мейерхольд в каком-то смысле идентифицировал себя с этим персонажем, словно вместившем в себя ту идею очищения личности, о которой он тогда же говорил в одном из писем к А. П. Чехову. «Я раздражителен, придирчив, подозрителен, и все считают меня неприятным человеком. А я страдаю и думаю о самоубийстве. Пускай меня все презирают. Мне дорог завет Ницше «Werde der du bist». * Я открыто говорю все, что думаю. Ненавижу ложь не с точки зрения общественной морали (она сама построена на лжи), а как человек, который стремится к очищению собственной личности. /… / Жизнь моя представляется мне продолжительным мучительным кризисом какой-то страшной затяжной болезни. И я только жду и жду, когда этот кризис разрешится так или иначе. Мне будущее не страшно, лишь бы скорее конец, какой-нибудь конец» (письмо от 18 апреля 1901 г. ). То же ощущение собственной творческой «единственности» среди обыденных людей, враждебных к «разоблачению ложного в вещах», сопутствовало и исполнению роли Иоганнеса Фокерата в «Одиноких» Гауптмана, что было сразу же отмечено некоторыми театральными критиками. Одни из них ставили Мейерхольду в упрёк некоторую сухость игры и отсутствие «задушевности» (Н. Е. Эфрос Московский Художественный театр. 1898—1923. М., Пг. 1924. С. 224); другие, напротив, считали, что только с такой подчёркнутой «(отчуждённостью» и можно давать этот образ из пьесы «писателя с закваской ницшеанца» (Новости дня. 1899. 31. 12). Создав на сцене особый тип «одиноких», который по мнению А. П. Чехова полностью соответствовал духовному складу самого Мейерхольда этих лет, он перенёс этот «гауптмановско» ницшеанский» комплекс и на другие театральные образы.

Примером тому может служить его интерпретация образа Треплева в «Чайке», в котором, как отмечали современники, происходило полное совпадение роли и «причёской темы» Мейерхольда-актёра. Об интенсивности не только проживания этого образа как такового, но и его «гауптмановской» подоплёки, свидетельствует рассказ самого Мейерхольда о том, как нередко его во время исполнения этой роли охватывало непреодолимое желание взять не бутафорский пистолет, а настоящий, и застрелиться прямо на сцене – конец достойный героев Гауптмана с их скрытой «жаждой смерти», «готовностью к смерти» в духе Ницше. Собственно именно в этот период за Мейерхольдом закрепляется репутация «ницшеанца». «Это какой-то сумбур, дикая смесь Ницше, Метерлинка и узкого либерализма /…/ Черт знает что! Яичница с луком!», – так писал о Мейерхольде Немирович-Данченко в письме О. Книппер в 1901 г., характеризуя новые увлечения молодого актёра. Эта репутация сохраняется за ним и в дальнейшем, когда он начинает заниматься режиссурой. Уже сам выбор пьес для нового репертуара (а Мейерхольд на этом этапе считал, что обновление театра должно начаться именно с обновления репертуара – «Литература подсказывает театр», писал он в 1907 г.) давал достаточно поводов для обвинений в ницшеанстве. Пшибышевский и Гамсун, Метерлинк и Ведекинд, Шницлер и Стриндберг, Гофмансталь и д’Аннунцио, все эти «новые» авторы, появившиеся на русской сцене рубежа веков, независимо от того, что именно и как ставилось, неизменно связывались с «декадентством», и, естественным образом, с именем Ницше. Нередко весь этот «набор» назывался разгневанными критиками «психопатическим сверхрепертуаром». Правда при этом некоторые из них в своих филиппиках выступали не столько против Ницше, сколько против его вульгаризации и искажения в пьесах его «последователей». Показательна в этом смысле рецензия К. Чуковского на постановку Мейерхольда «Вечная сказка» С. Пшибышевского в театре В.Ф. Комиссаржевской: «Вечная сказка» – это вульгарное переложение уличного Ницше применительно к нравам привычного романтизма. /…/ Не хочу ницшеанства, газетного, уличного; не хочу речей Заратустры из уст г. Бравича, буду с толпой, буду с мещанами, лишь бы не быть с этими декадентами дурного толка!” (Золотое руно, 1907. № 2. С. 102—103). История работы Мейерхольда над символистской драматургией и его участия в создании символистского театра составляет отдельный самостоятельный сюжет. В самом общем виде можно сказать, что в сущности, в своём стремлении уйти от «натурализма» в театре, как в плане репертуара, так и в плане сценической постановки, Мейерхольд был «обречён» на ницшеанство, ибо та территория, куда он вступил, уйдя из МХТ, вся находилась, говоря словами А. Белого, под «тенью великого страстотерпца».

От «эстетического гипноза» к «преодолению пессимизма»

Сам Мейерхольд признавался, что соприкосновение с новой драмой повергло его в состояние «эстетического гипноза», которое не могло не сказаться на его оценках. Формулируя то или иное суждение, он нередко, вольно или невольно, пользовался «вокабулярием» Ницше. Достаточно вспомнить в этой связи его статью, предваряющую постановку пьесы С. Пшибышевского «Золотое руно» (эта постановка, осуществлённая в Херсоне в сезон 1902/1903 считается первой серьёзной работой Мейерхольда над символистской драматургией). В ней Мейерхольд, характеризуя творчество польского драматурга, писал: «…нельзя не признать за такими писателями, как Пшибышевский, могучего таланта, самостоятельного по дерзости, способного увлечь сомневающихся и колеблющихся на путь борьбы со старыми кумирами». Показательна, в этом смысле, и его интерпретация трагикомедии «Красный петух» Гауптмана, данная им в «Листках, выпавших из записной книжки», где Мейерхольд говорит о необходимости противопоставить «пессимистическим завываниям» гибнущего в «смуте и сумерках» человечества «солнечные инстинкты». И в более поздних высказываниях Мейерхольда, связанных с литературой этого периода, можно обнаружить отблески «поэтических формул» Ницше. Так, например, развёрнутая характеристика романа Гамсуна «Дети времени», данная Мейерхольдом в письме к В.Н. Соловьёву от 28.05.1914 г., строится как своеобразный парафраз суждения Ницше в «Рождении трагедии…» о «Эдипе» Софокла и его особом «наслаждении ужасом», сочетающимся с «высокомерной весёлостью». Собственно то же «наслаждение ужасом» видит Мейерхольд и в романе Гамсуна, писателя, чьи «краски», как не раз отмечалось в литературной критике тех лет, «были заимствованы у Ницше»: «Там человек, который методично в каком-то безумном ослеплении идёт навстречу своей гибели. Все мы идём навстречу нашей гибели, – пишет далее Мейерхольд, экстраполируя эту «формулу» на собственное мироощущение, – надо уметь только с такой высоко поднятой головой быть верным своей заветной мечте и с таким самообладанием встретить смерть». Перечень этих «ницшеанских мотивов» можно было бы продолжить. Усвоенные в молодости, они прочно вошли в язык Мейерхольда-публициста, Мейерхольда-режиссёра, Мейерхольда-педагога. Он, старательно выписывавший в юные годы цитаты из Ницше, некоторые из которых сегодня звучат как затёртые лозунги («Жизнь только там, где свобода!», «Я вооружаюсь и протестую против всех форм рабства, которым подчинялся» и пр.), то и дело возвращается к этим «мотивам», возникающим в самых разных контекстах. Это и знаменитое ницшевское «amor fati», которое у Мейерхольда трансформируется в «любовь как fatum» в его статье, посвящённой постановке оперы «Кармен» в Театре музыкальной драмы в 1921 г.; это и «воля к власти», своеобразная формула, «оживлённая» Ницше и воспринятая Мейерхольдом, который по-своему модифицирует ее, превращая ее то в «волю к борьбе», то в «волю к строительству», то в «волю к красоте». Надо сказать, что этот мотив в его разнообразных вариациях («воля к..»), и особенно «воля к борьбе», превращается для Мейерхольда в сквозную тему. Она «развивается» им и в его ранних записных книжках («Хандра слетела, – пишет он в дневнике 1902 г., – хочется жизни – борьбы»), и в его более поздних публичных выступлениях, где этот мотив нередко соседствует, что примечательно, с мотивом «преодоления», который также восходит к Ницше («Человек это то, что должно быть преодолено», писал он в «Так говорил Заратустра»). Достаточно привести в качестве примера фрагмент выступления Мейерхольда «Реконструкция театра» (1929 г.), где он среди прочего говорил: «Театр должен брать зрителя в такую обработку, чтобы в нем возникла и назревала в ходе спектакля крепчайшая воля к борьбе, которая помогала бы ему преодолеть в себе обломовщину, маниловщину, ханжество, эротоманию, пессимизм»; ту же мысль он развивает и в докладе, прочитанном им в Большом театре (8.10.1929): «..От нас требуется мощная зарядка, с которой мы наше искусство должны строить. Эта зарядка должна дать /…/ новую пульсацию /…/ к воле строить, к воле не уставать, к преодолению обломовщины, алкоголизма, антисемитизма, фашизма и всему прочему, что мешает этому ходу»; той же искренней верой в «силу воли» и в необходимость борьбы, бесконечного преодоления, проникнуты и письма разных лет, адресованные разным корреспондентам: «Надо преодолеть усталость, – пишет Мейерхольд А.Я. Головину 14.02. 1930 г., —» надо заглушить страдание верой в то, что жизнь, интенсифицированная нашей волей, не должна и не может допустить прихода ненавистного нам конца. Да здравствует жизнь», так завершает это послание Мейерхольд, будто вспомнив название пьесы Зудерманна, переведённой им в 1904 г. совместно с Н. Будкевич. На этом, собственно говоря, можно было бы и поставить точку, если бы речь шла только о чисто внешних «следах» воздействия Ницше на мировосприятие Мейерхольда, которое неизбежно находило отражение и в том, как расставлялись отдельные акценты в интерпретируемом им драматическом материале. В этом случае можно было бы сказать, что «внешняя» история восприятия некоторых идей и мотивов Ницше показывает, как Мейерхольд, пройдя через период явного увлечения немецким философом, «вобрал в себя» некоторые его образы и поэтические «фигуры», которые, превратившись в своеобразные штампы, сопровождали его всю жизнь. В этом смысле история мейерхольдовского Ницше мало чем отличалась бы от сотен других. Быть может, с тою только разницей, что Мейерхольд проживал это более интенсивно, более ««личностно» и потому не забывал о кумире юности и в более поздние годы. Факт примечательный сам по себе, если учесть, что история «советского Ницше», история восприятия Ницше в Советской России остаётся пока еще недостаточно изученной. Вместе с тем, в этом сюжете есть и своя «внутренняя» линия, не столь явная и очевидная, но, тем не менее, весьма существенная для творческой биографии Мейерхольда. Для того, чтобы проследить ее развитие, необходимо снова вернуться в конец 90-х гг. прошлого века, когда усилиями многих и многих читателей Ницше был создан некий общий «ницшевский комплекс».

«..И прозревает душа новый мир.…»

Строго говоря, этот «комплекс» сформировался еще до того, как русский читатель получил возможность познакомиться с произведениями Ницше в переводах. Известно, что первые переводы из Ницше появились лишь в 1894 г. К этому моменту русский читатель уже имел вполне сложившееся представление о немецком философе, о котором регулярно писали отечественные газеты и журналы. Во всяком случае, когда в 1899 г. одновременно вышло несколько переводов из Ницше, у критиков были все основания констатировать тот факт, что «к некоторому несчастью для себя Ницше делается, кажется, модным в России». Так писал В.П. Преображенский в журнале «Вопросы философии и психологии» (1899 г. ВС». 46 (1); судя по записным книжкам, этот журнал находился в поле зрения Мейерхольда). Досада, с которой критик пишет в данном случае о моде на Ницше, вполне понятна: именно журнал «Вопросы философии и психологии» одним из первых начал популяризацию идей Ницше, идей, которые очень скоро «вышли на улицу» и, оторвавшись от «источника», зажили самостоятельной жизнью. Одной из наиболее привлекательных идей стала идея сверхчеловека, которая многообразно варьировалась в зависимости от конкретных нужд и задач каждого отдельного интерпретатора. В многочисленных вариациях этой идеи (или, скорее, образа, мотива) довольно рано обозначается тенденция отождествлять сверхчеловека Ницше с «новым человеком», который должен составить центр «нового мира». «Сверхчеловек» Ницше оказался в каком-то смысле удобным образом, в котором сконцентрировалось все то предощущение перемен, словно «разлитое» в духовной атмосфере тех лет. Общая футуральная направленность этого образа допускала множественность толкований, и потому он так органично входил в самые разные теории и концепции, как литературные, так и общественно-политические, от символистских до марксистских. На этот феномен обратил внимание в своё время Рудольф Кассиер. Австрийский философ писал о том, что совпадение в едином культурном пространстве трёх «гениев» —Дарвина, Маркса и Ницше – и создало ту благодатную почву, на которой «расцвёл»« сверхчеловек. «Сверхчеловек» стал удобной формулой как для марксистов, так и для модернистов. Например, «наш» Луначарский увидел в нем «гордый вызов обществу и его устоям, подчёркивание прав личности на совершенствование и радость жизни, творчества». «Модернисты» же обращались с этой формулой скорее как с поэтической фигурой, в которую вкладывалось всякий раз новое содержание – от идеи «религиозного обновления, преображения», до идеи «Антихриста». В этом контексте совершенно иначе звучат рассуждения Мейерхольда о «новом человеке» и «новом мире», которые можно обнаружить в его записных книжках рубежа веков и в письмах тех лет. Внутренний импульс исходил в данном случае из ощущения некоего душевного разлада, конфликта с «окружающей средой», в широком смысле слова. Конфликта, о котором Мейерхольд писал, в частности, в конце 1901 – начале 1902 гг.: «Я часто в разладе со средой, в разладе с самим собой. Постоянно сомневаюсь, люблю жизнь, но бегу от неё. /…/ Моё творчество – отпечаток смуты современности. Впереди – новое творчество, потому что новая жизнь. Меня уже захватила новая волна». (Письмо к неизвестному лицу). «Новая волна» – это новая литература с ее сквозным ницшеанским фоном, это новый круг знакомых, рядом с которыми, как пояснял Мейерхольд, «душа зарождает новый мир» (письмо к О.М. Мейерхольд от 31.01.1906 г.); это попытки построения нового театра, и через него – «воспитание нового человека» и «новых актёров с душами новых людей» и, как результат – «организация» нового мира. О ней Мейерхольд энтузиастически писал К.М. Бабанину, рассказывая о своём плане устроить в Москве Новый театр: «Театр с совершенно новым репертуаром, театр Метерлинка, Д’Аннунцио, Пшибышевского – найдёт для себя большую публику. /…/ «Театр фантазии», театр как реакция против натурализма, театр условностей даже, но театр духа. Какая красивая задача. Неужели судьба сблизит нас на почве организации нового мир? Погрузившись в эту «новую волну», Мейерхольд, вольно или невольно, сам ставил себя в позицию «высшего человека», противостоящего толпе. Не случайно в сопроводительной записке к «Проекту новой драматической труппы при Московском Художественном театре» (1905 г.) Мейерхольд, говоря о задачах нового актёра, нарисовал образ актёра-одиночки, актёра-отшельника: «Всегда не так, как все. Творить одиноко, вспыхивать в экстазе творчества на глазах у всех. И потом опять в свою келью! Келья не в смысле отчуждения от общества, а в смысле умения священнодействовать в творческой работе. Презирать толпу, молиться новому божеству. Как хорошо смеяться толпе в лицо, когда она нас не понимает.

Товарищи, умейте же быть верными своему божеству. И умейте отыскивать красоту там, где ее другие не находят*. Этот чисто ницшевский конфликт «высшего человека» и «толпы», нередко предстающий в его русском варианте как трансформация традиционной литературной коллизии «поэт и чернь», в сущности, и составляет ту основу, на которой строится теория символистского театра с его ориентацией на античный театр. Там этот конфликт снимался в «священном действе трагедии», как писал Вяч. Иванов в статье «Новые маски» (1904), говоря о «дионисийском очищении». Оно должно осуществиться в «грядущем театре». Он призван, по мысли Иванова, «сковать звено, посредствующее между “Поэтом” и “Чернью”, и соединить толпу и отлучённого от неё внутренней необходимостью художника в одном совместном праздновании и служении Мейерхольд, органично вошедший в символистскую среду, естественным образом включился в разработку принципов нового театра. Восприняв ключевые «тезисы теоретиков символистского театра – о дионисическом и аполлоническом началах искусства, о театре сновидений, о соборности театрального действа, о новой красоте и т. д. (все они, так или иначе, восходят к книге Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», центральной в театральной эстетике русских символистов), Мейерхольд стал одним из тех немногих, кто попытался воплотить их на сцене.

Собственные взгляды Мейерхольда на театр в этот период формировались под воздействием множества «отраженных рефлексов». История этих бесконечных «отражений» заслуживает отдельного рассмотрения. Для понимания общего направления творческой эволюции Мейерхольда важно, в данном случае, лишь то, что он, даже включаясь в ««общее дело», которому он отдавался всегда «всей душой», решал при этом свои личные творческие задачи. Вместе с символистами он строил «театр» храм», пытаясь превратить театральное действо в «богослужение». Вместе с ними он открыл для себя античный театр, вместе с ними он «осваивал» Вагнера. Но только он один, пожалуй, продолжал жить этими идеями и дальше, даже когда «символистский театр» как таковой перестал существовать. Известно, что «зачинателям нового театра», как называл Мейерхольд своих творческих спутников рубежа веков, так и не удалось реализовать на сцене то, о чем они мечтали. Но у неизжитых идей есть свойство продолжать оставаться идеями, несущими в себе импульсы, которые требуют «разрешения», если они, эти идеи, отвечают неким глубоким внутренним потребностям их носителя. Так и Мейерхольд в своих дальнейших поисках по существу продолжал пытаться «разрешить» те импульсы, которые были получены им в символистский период. Ведь в основе всех его последующих концепций театра – «тeaтp-празднество», «театр-трибуна», «театр-суд»« и пр. – лежит все тот же конфликт «сверхчеловек/новый человек-толпа», который осмысляется, конечно, сообразно времени в иных категориях, но от того не перестаёт быть менее драматичным. Конфликт, который заставляет его снова и снова говорить о некоем «новом театре», о «новом человеке», о «новом зрителе», даже тогда, когда он как будто видит в зале «нового, в коммунизме переродившегося человека» («Театральные листки», 1921 г.). Конфликт, который Мейерхольд пытается преодолеть, снова и снова возвращаясь к античному театру, к дионисийской трагедии, о которой Ницше писал, что она уничтожает «пропасть между человеком и человеком» и пробуждает ««чувство единства, возвращающее нас в лоно природы». Эксперименты, которые Мейерхольд проводил со сценическим пространством, его попытки снять искусственные границы между зрителем и сценой и возродить древнегреческую орхестру (как это было, например, в его постановке «Зорь» Э. Верхарна в 1920 г.), его борьба против рампы, против сценической коробки, его теория жеста, его рассуждения о «времени» в театре, его идея синтеза в театре и последовательное развитие концепции музыкального театра, где музыка выполняла бы не сопровождающую функцию, но превращалась бы в неотъемлемую часть всего театрального действа – все это уходит своими корнями в тот период творчества Мейерхольда, когда он, как «сын своего века», жил «духом Ницше». Помещённые в иной культурно-исторический контекст, лишённые своей «идеологии», эти идеи выглядели порою, как специфические театральные приёмы, как инструменты скрытого от глаз зрителя театрального ремесла. Такая же судьба постигла и Вагнера, в творчестве которого Мейерхольд видел некогда идеальный образец синтеза искусств, идеальную музыкальную драму, возрождающую традиции Древней Греции, а в его теории – принципы Театра Будущего. «Синтез искусств, положенный Вагнером в основу его реформы музыкальной драмы, будет эволюировать, – писал Мейерхольд в статье «К постановке “Тристана и Изольды” на Мариинском театре» в 1909 г., – великий архитектор, живописец, дирижёр и режиссёр, составляющие звенья его, будут вливать в Театр Будущего все новые и новые творческие инициативы свои, но /…/ синтез этот не может быть осуществлён без прихода нового актёра». Считая, что театр Вагнера нужен именно тогда, «когда народ, занятый устроительством жизни, кладёт в основу силу», Мейерхольд, активно участвующий в этом «устроительстве жизни», усиленно пропагандирует идеи Вагнера. Он интерпретирует их по-своему, вступая с ним в спор, предлагая своё «прочтение» вагнеровской драмы, как это произошло в постановке «Тристан и Изольда» (1909 г., Мариинский театр), вызвавшей бурную полемику в литературно-театральных кругах (главным оппонентом Мейерхольда был А. Бенуа). Со своим кумиром юности он не расстаётся и в советский период. Имя Вагнера мы встречаем в репертуарных планах Мейерхольда 20-х гг., не все из которых ему удалось реализовать. Единственной постановкой стала работа Мейерхольда над трагедией «Кола ди Риенци» в Театре РСФСР Первом в 1921 г. (спектакль, в основе которого лежала композиция текста, составленная В. Бебутовым при участии В. Шершеневича, был поставлен В. Бебутовым под общем руководством Мейерхольда и показан во «внесценном» исполнении в Большом зале консерватории в Москве). Не углубляясь в историю «вагнерианы» Мейерхольда, отметим лишь, что и здесь мы видим ту же линию развития в освоении этого материала, что и в истории освоения традиций античного театра: от «идеологически осмысленного» восприятия, обусловленного общим культурным контекстом эпохи, до «разъятая» на технические приёмы, используемые Мейерхольдом на самом разном материале. К таким техническим приёмам, восходящим к Вагнеру, можно отнести, например, принцип ассоциации и лейтмотивного построения сценической композиции, о которых Мейерхольд подробно говорит в своём докладе “«Учитель Бабус» и проблема спектакля на музыке” (1.01.1925 г.), поясняя использование этих вагнеровских принципов в постановке пьесы

А. Файко (Театр (им Вс. Мейерхольда, 1925 г.).

«Если жизнь есть сон, будем стараться видеть прекрасные сны!»

Говоря о восприятии Мейерхольдом «ницшевского комплекса», нельзя обойти вниманием еще одну линию, которая обозначилась уже в ранний период деятельности Мейерхольда. Войдя в его духовный мир вместе с Ницше (через Ницше?), она проходит пунктиром через все его творчество: «романтическая линия», напрямую связанная с немецкими романтиками, к творчеству которых Мейерхольд относился с неизменным интересом. Этот интерес был в каком- то смысле тоже своеобразной приметой времени. Именно на рубеже веков происходит оживление традиций романтизма, и не случайно именно тогда литературные критики вводят понятие неоромантизма, с которым связывались подчас самые разные имена – Ницше, Рильке, Гофмансталь, Георге, Метерлинк, Ибсен и др. В России в этот ряд так или иначе попадали все поэты-символисты, в творчестве которых современникам виделось возрождение истинного духа романтизма, понимаемого не как литературная форма, но как некая «формула жизни». Одним из первых это сформулировал Н. Котляревские в книге “ «Мировая скорбь» в конце прошлого и в начале нынешнего века“ (СПб. 1898). Анализируя развитие романтической идеи в XIX веке, он показал, как в процессе её усвоения выделились две «линии»: линия «мировой скорби» и линия «оптимизма», гедонистического приятия жизни, которые, последовательно сменяя друг друга, определяют «дух эпохи». Именно на рубеж веков пришлась, по мнению исследователя, смена «знаков», когда закончился период «мировой скорби» и началась эпоха «оптимизма», провозвестником которой стал, как пишет Котляревский, Ницше с его «противуобщественным гедонизмом». Ту же мысль развивает несколько позже и В.М. Жирмунский в книге «Немецкий романтизм и современная мистика» (СПб, 1914 г.), в которой он, отмечая непрекращающееся влияние романтизма, называет его «главных носителей» в культуре конца XIX в.: Шопенгауэр, Вагнер и Ницше – в Германии, поэты-символисты – в России. Все тот же круг имён, в котором «вращается» молодой Мейерхольд. Вполне естественным на этом фоне выглядит тот факт, что и Мейерхольд, осваивая новые имена, воспринимал их в романтическом ключе, а в новом искусстве видел «возрождение благородного романтизма», как писал он в марте 1903 г. в письме к А.А. Санину. Показательна в этом смысле статья, помещённая в газете «Юг» (от 19 декабря 1903 г.) в качестве отклика на постановку драмы «Снег» С. Пшибышевского, осуществлённую под руководством Мейерхольда Товариществом Новой драмы в Херсоне. Эта статья программного характера, написанная при участии или по согласованию с Мейерхольдом (ее автором мог быть и А. Ремизов, выполнявший тогда функции литературного консультанта Товарищества), «пестрит» романтическими образами, среди которых центральное место занимает понятие «тоски» (знаменитой романтической Sehnsucht). «Творчество, искусство, – говорится здесь, – это великое томление духа, тоска о неведомом, неизведанном, тоска, разряжающаяся в мучительных вспышках созидания. /…/ Поднялась «тоска по тоске», сила неудержимая, непреоборимая. /…/ Тоска – это искусство. /…/ Тоска – это «страшная красота, что превыше всякой красоты». Тоска – все творчество и вся сила Станислава Пшибышевского». Примечательно, что именно эта подчёркнутая актуализация «романтического пафоса» в данной постановке вызвала резкую критику противников «новой драмы», ставшей предметом злых насмешек. Так, например, один из критиков даже сочинил пародию на эту пьесу, в которой обыгрывается мотив «тоски»:

«Тьма начинает рассеиваться. Публика различает две фигуры —Мейерхольда и Мунт.

Мейерхольд: Я тоскую. Мунт: И я тоскую.

Мейерхольд: Я тоскую тоскою. Мейерхольд: Я тоскую о тоске! Мунт: Ах!

/…/

Долой сверхдраму! Долой Пшибышевского! – кричат невидимые голоса». (Тифлисский листок, 1904 г., 5 октября). В этом тексте есть известная доля курьёзности, но вместе с тем он, как и всякая пародия вообще, строящаяся на неких стилевых доминантах, объективно наличествующих в тексте, но доведённых до абсурда, позволяет судить о том, насколько были сильны романтические акценты в постановках раннего Мейерхольда. Он не просто интерпретировал новый драматургический материал в романтическом духе, но именно возрождал самый «романтический дух» через новую драматургию, пытаясь в сущности реализовать на сцене то, что не удалось самим романтикам. Если для многих современников Мейерхольда новая драма выполняла роль своеобразного посредника, проводника романтических идей, в которой как бы оживлялись романтические мотивы и образы (мотив сна, мотив ночи, красоты, вечной женственности и т.д.), то для Мейерхольда новая драма была тем материалом, который позволял представить особые формы чувствования и способы переживания жизни, открывшиеся ему, когда он, начинающий актёр, размышляющий о природе театрального действа и не находящий ответов в современной ему театральной жизни, «погрязшей», как ему казалось, в пошлом натурализме и бытовизме, обращается напрямую, минуя «посредников», к наследию немецких романтиков. Именно здесь он обнаруживает ту гармонию, к которой так стремилась его «изломанная душа». Гармонию, в основе которой лежало ощущение «радости бытия», мистическая любовь к миру (Weltgefühl), «наслаждение мгновением вдали от прошлого и будущего», о котором писал в своё время Гейнзе в романе «Ардингелло и острова блаженных», оказавшем большое влияние на первых романтиков. Усвоив в юности эту «гедонистическую формулу жизни» (потеряв, правда, где-то по дороге, ее мистическую сущность), Мейерхольд всеми силами пытается подчинить ей и своё творчество. Утверждение радости бытия, радости жизни, парадоксальным образом становится сквозной темой и публичных выступлений Мейерхольда, и его постановок. При этом можно проследить, как постепенно идёт «нарастание» этого чувства – от первых «заявок» в образе Гедды Габлер (постановка 1906 г. в театре Комиссаржевской), в которой театральные критики увидели «искательницу новых наслаждений и новой красоты», до программного заявления Мейерхольда о том, что «всякая театральная сущность – лишь предлог время от времени провозглашать в рефлекторной возбудимости радость нового бытия» («Театральные листки», 1921 г.). Эта «новая радость бытия» становится в понимании Мейерхольда непременным атрибутом того самого «нового, в коммунизме переродившегося человека», который по своему мироощущению противопоставляется Мейерхольдом ведущему литературному типу XIX в. с его «равнодушием к наслаждениям жизни». Эту тему Мейерхольд обстоятельно развивает в своей статье 1933 г., посвящённой разбору пьесы -Свадьба Кречинского», в которой он представляет главного героя как человека, «срывающего наслаждения жизни в сладострастном союзе с -монетой», /…/ сводницей между потребностью и предметом-). Вполне понятным становится в этом контексте некоторое изумление и даже досада, которые Мейерхольд демонстрирует, озирая театральный ландшафт 20-х годов, окрашенный, по его мнению, в излишне пессимистические тона, тогда как задача искусства состоит в том, чтобы вселять бодрость и радость, помогающие преодолевать трудности, как говорил он, выступая с докладом в Большом театре 8.10.1929 г. Искренне -проживая» традиционный романтический конфликт между мечтой и действительностью, Мейерхольд 20-х годов настойчиво призывает к демонстрации радости и бодрости в искусстве: «Ах, отчего так редко показываются или совсем не показываются на фоне революционных боев люди с улыбками на лицах! – сетует он в своём выступлении 1929 г. – Ни театр, ни экран совсем не знают такого вот революционера, идущего на смерть с улыбкой на лице. Мы обращаем внимание, что нигде не изображён /…/ человек, в самую трудную минуту загорающийся огнём наивной, почти детской радости, как Ленин, который в самую трудную минуту борьбы способен был улыбаться». (Реконструкция театра, 1929— 1930 гг.). Упоминание имени Ленина здесь не случайно, ибо для Мейерхольда Ленин в каком-то смысле воплощал в себе тип романтического мыслителя, прозревающего в реальной жизни скрытые, невидимые дали, которые обыденному сознанию могут представляться некими фантазиями. «Великий реалист Ленин,

— говорил Мейерхольд в своём докладе о постановке -Ревизор» 27 января 1927 г. – был замечательным фантазёром, потому что в самых будничных явлениях, в самых обычных делах он мог видеть грандиозные задания, грандиозный горизонт’, то, что ему представлялось в далёком будущем, но что он крепко брал в свои руки, потому что видел это в мире реального! /…/ Видеть в мире реального фантастику, это не значит /…/ стать мистиком, а значит раздвинуть рамки мещанской жизни и переплеснуться в ту же радость бытия, которая создаётся только в мире реального!» В контексте -реальной» реальности тех лет подобного рода рассуждения звучат как трансформация известного тезиса Фихте, воспринятого в своё время романтиками, тезиса, который Мейерхольд еще в конце 90-х гг. старательно выписал в свою записную книжку: -Мир произведение нашей свободной идеальной деятельности».

Создаётся впечатление, будто он, открыто декларирующий этот романтический принцип в своих выступлениях начала 1900-х гг., который тогда воспринимался скорее как некое художественное кокетство (-Все, что я беру материалом для моего искусства, является соответствующим не правде действительности, а правде моего художественного каприза», писал он в книге «О театре»), настолько вживается в этот образ романтического творца, что и в дальнейшем продолжает жить по законам своеобразного романтического реализма, словно стараясь доказать своим творчеством: все, что существует – создано воображением, все, что создано воображением – реально. Мейерхольд «советского периода - (в своих публичных выступлениях, во всяком случае) как будто живёт под лозунгом Л. Тика: -Если жизнь есть сон, будем стараться видеть прекрасные сны», и в своём стремлении ко -всеобщему» счастью в каком-то смысле уподобляется классическому романтическому герою, в основе этики которого лежит «императив счастья». Правда, при этом не следует забывать, что у романтиков стремление к мистическому счастью нередко лежит в основе романтического преступления, ибо стремление достичь наслаждения любой ценой заставляет героя переходить границы дозволенного: «Произвол – вот признак свободного человека», – декларирует Ловелль у Тика, предвосхищая «свободного человека» Ницше.

Если, говоря о мировосприятии Мейерхольда, мы можем лишь констатировать некоторое совпадение, созвучность определенного круга идей Мейерхольда и его «учителей» (это и этика счастья, это и романтическая философия половой любви, это и идея воспитания человека через искусство и т.д.), то, обращаясь к его художественной практике, мы можем говорить о прямом воздействии, непосредственном влиянии романтической концепции на формирование театральных принципов Мейерхольда. Он не только сам внимательно изучал наследие немецких романтиков, но и настойчиво пропагандировал его. Взяв себе в качестве псевдонима имя одного из гофмановских персонажей – доктор Дапертутто, – Мейерхольд, поставивший под этим именем два спектакля («Шарф Коломбины» Шницлера (1910 г.), и пантомиму «Влюблённые» (1911 г.)), задумывает план журнала, основную задачу которого он видел в освоении театральных принципов прежних эпох, и прежде всего эпохи романтизма. Так возникает журнал доктора Дапертутто «Любовь к трём апельсином» (по названию пьесы Гоцци, автора, которого «открыли» в своё время немецкие романтики), издававшийся в течение трёх лет (1914— 1916 гг.). Создавая свой журнал, Мейерхольд старался привлечь к участию известных авторов – Блока, Сологуба, Брюсова и др. Но не они «задавали тон» журналу, хотя и определяли в известном смысле его уровень. Уже в первом номере был обозначен круг тем и авторов, которые составили «духовное ядро» этого издания. Здесь помещён был дивертисмент Мейерхольда, Соловьёва и Вогака «Любовь к трём апельсином» по сказке Гоцци. Этот дивертисмент лёг в основу оперы С. Прокофьева, который получил от Мейерхольда номер журнала с этим текстом перед самым своим отъездом в Америку в 1918 г.; впоследствии Мейерхольд задумает издать при участии студийцев полный перевод сказок Гоцци, но этот план останется неосуществлённым; здесь же были опубликованы материалы по Гофману (в дальнейшем в журнале появится самостоятельный раздел «Hofmaniana», который будет включать в себя фрагменты новейших исследований творчества Гофмана, отклики на вышедшие книги, рецензии на новые переводы); здесь же возникает и имя Тика, писателя, чья пьеса-сказка «Кот в сапогах» на долгие годы займёт творческое воображение Мейерхольда. Перевод этой пьесы, осуществлённый по заказу Мейерхольда

В. Гиппиусом, был напечатан в первом номере за 1916 год; там же вышла статья В.М. Жирмунского «Комедия чистой радости» об этой пьесе. Тогда же Мейерхольд предполагал поставить «Кота…» в своей студии, а затем в «Привале комедиантов», однако, ни тот ни другой план не были реализованы. Позднее, уже в 1921 г., Мейерхольд снова возобновляет работу над этой постановкой в ГВЫРМ (Государственные Высшие Режиссёрские Мастерские) и снова не доводит ее до конца. И тем не менее, эта пьеса оставила свой след в творчестве Мейерхольда, ибо в ней он видел идеальную модель театрального действа, в которой появляется третий участник творческого процесса – зритель. Его «введение» в сценическое действие разрушало театральную иллюзию, доводя ее до абсурда (в сказке Тика появляется фиктивный зритель, который по ходу пьесы вмешивается в действие). Именно эту «модель», предложенную Тиком, он пытался в своё время реализовать в постановке «Балаганчика» Блока, а затем развил ее в постановках пьес Маяковского. Своеобразным отголоском этой модели, уже освоенной и отработанной Мейерхольдом, стала его попытка трансформировать спектакль по пьесе

С. Третьякова «Хочу ребёнка» в открытый диспут (план постановки был разработан в 1927 г., постановка не состоялась). В этом диспуте принимали бы активное участие и автор, и зрители, и актёры: “Пусть Третьяков выходит иногда из партера, – предложил Мейерхольд, – и говорит актёру: «Вы не так произносите» и сам произносит ту или иную реплику. На афише мы будем писать не «спектакль первый», «второй», «третий», а «дискуссия первая», «вторая», «третья»”. Эта новая форма позволила бы Мейерхольду, наконец, реализовать свою давнишнюю идею «переноса орхестры в зал» с тем, чтобы изменить само пространство театра с его традиционным разделением на «мир театральной иллюзии» и «мир реальности». Попытка включить зрителя в творческий процесс (не фиктивного зрителя, как у Людвига Тика, а «живого», реального) не была для Мейерхольда формальной игрой. Это был художественный принцип, рождённый из неприятия натуралистического театра с его условным правдоподобием: “Он /театр/ хотел, – писал Мейерхольд в книге «О театре», – чтобы на сцене было все «как в жизни», и превратился в какую-то лавку музейных предметов”. Но в жизни, считал Мейерхольд, есть нечто невыразимое, и хотя художник «уясняет природу вещей и переводит изречения ее на простой и ясный язык» (эту мысль Шопенгауэра Мейерхольд цитирует в той книге), в ней остаётся еще то, что угадывается зрителем, читателем, фантазия которого и пробуждается через искусство. Противопоставляя театру-музею так называемый условный театр, Мейерхольд писал еще в 1907 г.: «Условный театр создаёт такую инсценировку, где зрителю своим воображением, творчески, приходится дорисовывать данные сценой намёки». Собственно отсюда – из стремления выразить невыразимое (сформулированное именно в тот период, когда он начинает «заниматься» немецкими романтиками) – многие театральные приёмы Мейерхольда: и театр маски, и гротеск, и его теория пластического жеста, и внимание к импровизации, и его интерес к марионетке, и марионеточность как принцип актёрской работы, и использование языка танца в драматическом действии, и его неизменная работа с музыкой, которая становится в его творчестве одним из основных средств «выражения невыразимого», независимо от того, какой театр он «строит» на данном конкретном этапе (театр новой драмы, мистический театр, театр ассоциации и т.д.). Но только если на начальном этапе в его интерпретации музыки еще прочитывается связь с романтизмом (когда он, например, пишет, что «мир нашей Души в силах проявить себя лишь через музыку, и, наоборот, одна только музыка в силах во всей полноте выявить мир Души» (1909 г.), то в дальнейшем эта связь оказывается скрытой за некоторым набором технических приёмов организации драматического действия. Здесь музыка превращается в «инструмент», но, правда, инструмент особого рода, ибо он по-прежнему призван пробуждать творческую фантазию зрителя, опосредованно вовлекаемого через это в действие, что создаёт иллюзию всеобщего «единения» в духе идеальной «коммунистической драмы», о которой мечтал в своё время Вагнер. И все эти приёмы, о которых говорилось выше (и о которых можно было бы говорить еще очень много), все они, так или иначе, восходят к немецкому романтизму. Мейерхольд, воспринявший их в молодые годы, разрабатывал их в течение всей своей жизни, последовательно прилагая их к разным типам театров, отчего они всякий раз наполнялись как будто новым содержанием, но сохраняли при этом связь с «первоисточником». Помещённые в особый мейерхольдовский «романтический контекст», который складывался не только из общего, старательно культивируемого романтического оптимизма и целенаправленной работы по изучению наследия романтиков, но и из сквозных романтических тем, возникающих в самых разных «комбинациях» (это и романтическая ирония, и тема эмансипации плоти, это и мотив «божественного» безумия, и мотив «жизнь-игра», «жизнь-маскарад», «жизнь-пляска» и т.д.), они вступали во взаимодействие с другими «идеями», создавая подчас ощущение некоего хаоса, который нёс с собою этот «русский немец». Хаоса, который у одних вызывал глухое раздражение, для других же обладал удивительной притягательной силой, ибо оттуда, из недр этого «хаоса», исходили мощные творческие импульсы, воспринятые его многочисленными учениками и последователями.

ВСЕМИРНОЕ СЛОВО №12 / 1999