«За решеткой в темнице угрюмой —

ни любви, ни весны, ни зари»

Часть 1

Почти сто лет назад, 30 октября 1920 из здания ЧК на Маразлиевской улице вышли молодой человек, в прошлом офицер, и подросток-гимназист — братья Катаевы .

Старший брат будет бравировать историей ареста, фактом отсидки — и в двадцатые и в восьмидесятые годы. Младший об этом не будет ни вспоминать, ни упоминать — но в его биографии на долгие годы изменится дата рождения — с 1902 на 1903 (во время допросов он убавил год, надеясь избежать расстрела).

В 1959 была опубликована повесть Константина Паустовского «Время больших ожиданий». Валентин Катаев, в те годы живой и здравствующий, там лишь упоминался. Но как!

Вечер поэтов, на котором собирались бить Георгия Шенгели. Два имени рядом — Владимир Нарбут и Валентин Катаев.

«Шум немного стих, когда на сцену вышел поэт Владимир Нарбут — сухорукий человек с умным, желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его.

Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом. <…>

Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина.

На эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева.

Эстрада подозрительно потрескивала, даже покачивалась и, очевидно, собиралась обрушиться. <…>

После Нарбута Катаев хрипло и недовольно прочёл свои стихи о слепых рыбах. Дело в том, что рыбаки с Санжейки и Большого Фонтана иногда вылавливали в море слепых дунайских рыб. Рыбы слепли, попав из пресной воды в солёную. Стихи понравились, но не вызвали оваций» .

Вроде бы обычное описание вечера. Но надо знать подоплёку — Владимир Нарбут руководит ЮгРОСТа, Валентин Катаев — его подчинённый. Нарбут — автор стихотворения о ЧК «И чеканит ЧК гильотину…» Катаев — недавний арестант ЧК, чудом этой гильотины избежавший.

И самое главное — сохранилась рукопись стихотворения «Перед штормом» (позже названная «Слепые рыбы»). Катаев написал его 2 августа 1920.

Всю неделю румянцем багряным

Пламенели холодные зори

И дышало студёным туманом

Заштилевшее Черное море.

Каждым утром по узкой дороге

Мы сбегали к воде, замирая,

И ломила разутые ноги

По колено вода ледяная.

По морщинистой шёлковой мели

Мы ходили, качаясь от зыби.

И в стеклянную воду глядели,

Где метались ослепшие рыбы.

Из широкой реки, из Дуная

Шторм загнал их в солёное море,

И ослепли они, и, блуждая,

Погибали в холодном просторе.

Били их рыбаки острогою,

Их мальчишки ловили руками.

И на глянцевых складках прибоя

Рыбья кровь распускалась цветами .

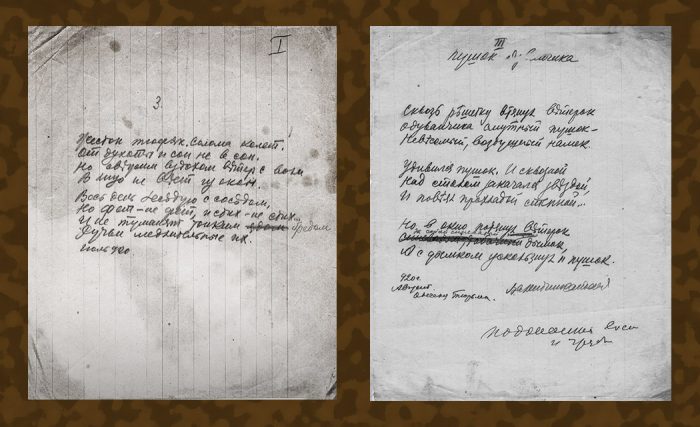

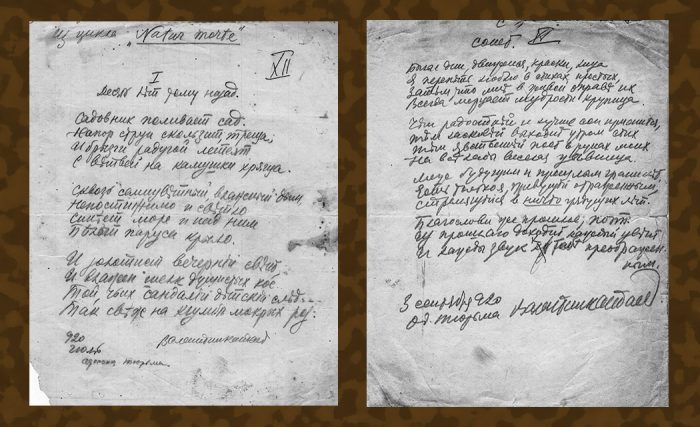

Стихотворение не раз публиковали. Но никогда — с датой «20 августа. Одесса. Тюрьма». В семейном архиве сохранились рукописи стихов, написанных в тюрьме.

Павел Валентинович Катаев вспоминал рассказы отца о тех днях:

«Заключённые сидели там без предъявления какого-либо обвинения, а исходя из классового представления тюремщиков-революционеров о виновности того или иного представителя враждебного класса.

Кем был в то время мой отец? Сын преподавателя епархиального училища, получивший чин дворянина (по наследству не передающийся), бывший гимназист и вольноопределяющийся царской армии, участник войны с Германией, дослужившийся по прапорщика и награждённый тремя боевыми наградами, молодой одесский поэт…

<…> Пока же в ожидании решения своей участи отец оставался в тюрьме, где, что называется, прижился, попривык и даже продолжал писать стихи. Его перестали вызывать на допросы. По его словам, у него создалось впечатление, будто бы о нем забыли, не обращали на него внимания. И такое положение его устраивало — он оставался в живых» .

1926 год. Советские писатели пишут автобиографии. В. Катаев откровенно признаётся: «Гражданская война 1918–1920 гг. на Украине замотала меня в доску, швыряя от белых к красным, из контрразведки в чрезвычайку. В общей сложности за это время в тюрьме я просидел не менее 8 месяцев» . И если его арест контрразведкой достаточно сомнителен, и в дальнейшем в прозе никак не отражён , то о чрезвычайке Катаев будет писать всю жизнь; от стихов в 1920 году до последних дней.

В 1922 году он начинает работу над рассказом «Отец». Внук священника Василия Катаева, сын преподавателя епархиального училища Петра Катаева, он даёт главному герою говорящую фамилию — Синайский. Такая же фамилия у героев его последней повести «Сухой лиман» (1984).

В рассказе «Отец» названо и время ареста, и число месяцев, проведённых за решёткой: «В начале апреля, в один из тех прекрасных и тёплых дней, когда море особенно сине, а молодые листья особенно зелены, в тюрьму привели громадную партию арестованных. <…>. Среди приведённых в тюрьму людей был некто Пётр Иванович Синайский, молодой человек в офицерской тужурке с артиллерийскими петлицами и в студенческой фуражке.

И пошла тюремная жизнь» .

«Каждое воскресенье и каждую среду, в солнце и в дождь, по шоссе мимо кладбищенской стены тащился по щиколотку в пыли или грязи старик Синайский. За шесть месяцев он не пропустил ни разу. Сын ждал его с раннего утра, высоко держась за переплёт решётки» .

О младшем брате в рассказе не упоминается. А в «Сухом лимане» (1986) говорится об обоих сыновьях, но на арест автор лишь намекает. Впрочем, читавшим «Уже написан Вертер» все было понятно: «В то время обоих сыновей Николая Никаноровича — старшего, Сашу, уже взрослого молодого человека, прапорщика, и младшего, Жору, еще не окончившего гимназию, — смыло революционной волной, и оба они исчезли из родительского дома» .

Рассказ «Отец» Катаев начал писать в 1922 году, и в том же году был опубликован его рассказ «Восемьдесят пять». Главный герой — чекист, в прошлом — агент охранки, пробравшемся в ЧК по поддельным документам и арестованный. Похоже, автор вспомнил свои ощущения в момент ареста:

«Он знал, что это могло быть доносом, ошибкой, наконец… шуткой. Но это должно было распутаться. Немедленно, сию минуту… сию секунду… Дальше это продолжаться не могло… Но это продолжалось, и время, оставаясь неподвижным, неслось, свистя и захлёбываясь. И ужасней всего и унизительней было неведение, то неведение, которое знает все, но не желает знать, а потому не знает, все помнит до самых тайных глубин, но глушит память и мчится, захлёбываясь, во тьме.

<…> Он уже видел себя введённым в пустой гараж, где одна стена истыкана черной оспой, и совершенно точно осязал на затылке то место, куда ударит первая пуля. Отяжелевшая кровь налила дубовые ноги, и лёгкая громадная пустота звенела и реяла вверху. Его вывели из подвала во двор, в ночь, где ноги бессильно скользили по черной земле, напитанной нефтью» .

Рассказ был опубликован с примечанием «Из эпохи гражданской войны и борьбы с контрреволюцией» — автор об этом знал, так сказать, изнутри.

1980 год. Журнал «Новый мир» в № 6 публикует повесть В. Катаева «Уже написан Вертер» — совершенно невероятное по тем временам описание расстрелов в ЧК. О том, как именно повесть увидела свет, существует несколько версий. По словам Павла Валентиновича Катаева, повесть рискнул опубликовать смертельно больной Сергей Наровчатов, который уже ничего не боялся . По версии автора книги о Валентине Катаеве Сергея Шаргунова — повесть напечатали по указанию Михаила Суслова, «серого кардинала» и главного идеолога партии .

Тем не менее, председатель КГБ Юрий Андропов направил в ЦК секретную записку, о том, что Комитет госбезопасности оценивает повесть Катаева как политически вредное произведение: «В целом указанное произведение воспринимается как искажение исторической правды о Великой Октябрьской социалистической революции и деятельности ВЧК.

<…>Написанная с субъективистской, односторонней позиции повесть в неверном свете представляет роль ВЧК как инструмента партии в борьбе против контрреволюции» .

При жизни Валентина Петровича — Героя социалистического труда, награждённого тремя орденами Ленина, лауреата Ленинской премии –повесть больше не переиздавалась. Не вошла она и в десятитомное собрание сочинений, вышедшее в 1983 году. А несколько стихотворений, написанных в тюрьме — вошли, ведь место их создания указано не было.

В этих стихах, написанных за решёткой — и реалии тюремной жизни, и светлое воспоминание о прошлом.

Июль 1920:

Жесток тюфяк. Солома колет.

От духоты и сон не в сон.

Но свежим духом ветер с воли

Совсем не веет из окон.

Всю ночь беседую с соседом.

Но Фет не Фет и стих не стих.

И не туманят тонким бредом

Ручьи медлительные их.

Если первое стихотворение — зарисовка с натуры, то во втором, тоже написанном в июле — упоминание о детстве, о счастливом периоде влюблённости во всех барышень Отрады. Катаев назовёт его «Десять лет спустя»:

Садовник поливает сад.

Напор струи свистит, треща,

И брызги радугой летят

С ветвей на камушки хряща.

Сквозь семицветный влажный дым

Непостижимо и светло

Синеет море, и над ним

Белеет паруса крыло.

И золотист вечерний свет,

И влажен жгут тяжёлых кос

Той, чьих сандалий детский след

Так свеж на клумбе мокрых роз.

«Подоконник высокий и грубый…» — вид из тюремного окна Катаев почти дословно повторит в рассказе «Отец».

Подоконник высокий и грубый,

Мой последний земной аналой.

За решёткой фабричные трубы,

И за городом блеск голубой.

Тот же тополь сухой и корявый

За решёткой в железной резьбе.

Те же пыльные, тусклые травы,

Тот же мёртвый фонарь на столбе.

Не мечтай! Не надейся! Не думай!

От безделья ходи и кури.

За решёткой в темнице угрюмой —

Ни любви, ни весны, ни зари.

В рассказе: «В тюремной ночной духоте и тьме, в спиртовом запахе дынных корок, по стенам возились клопы. Два окна, переплетённые грубым железом, запирали ночь, всю осыпанную свежими звёздами. Ветер и сполохи бежали по ним.

<…>В окне, озарённый дуговым жуком, стоял добела розовый косяк соседнего корпуса. Под виселицей фонаря, среди черноты, на полотняной яркой земле качалась многоугольная тень часового» .

Рассказ «Отец» и стихи, написанные в тюрьме, перекликаются. «Спиртовый запах дынных корок…», «…вечер, зажжённый огарком в горлышке черной бутылки, оплывал лазурью и золотом стеарина на вялые корки, на жёлтый понос дынных внутренностей, распластанных на столе» и стихотворение «Дыня»:

На узкие доли

Персидскую дыню разрезав,

Блестит поневоле

Слезами восторга железо.

<…>

Постой и покуда

Душистые доли не трогай,

У полного блюда

Помедли с молитвою строгой.

Настанет же время

Попробовать дивную дыню,

И высушить семя,

И выбросить кожицу свиньям.

Августом 1920 датировано стихотворение «Пушок одуванчика:

Сквозь решётку втянул сквознячок

Одуванчика смутный пушок,

Невесомый, воздушный намёк.

Удивился пушок и сквозной

Над столом закачался звездой,

И повеял прохладой степной.

Но в окно потянул ветерок

За собой синеватый дымок,

А с дымком улетел и пушок.

Так в рукописи. Позднее Катаев изменит всего два слова: «За решётку табачный дымок».

«От безделья ходи и кури…», «табачный дымок», «папироса мой друг постоянный» — в трех стихотворениях Катаев пишет о единственной отраде арестанта:

Если ночь и душна и светла,

Дышит грустью и праздностью странной,

Ароматна, крахмальна, бела,

Папироса мой друг постоянный.

Все я медлю курить: и пока

С папиросою пламя не слито,

В золотом волокне табака

Невозможность возможного скрыта.

Но едва огневой мотылёк

Пропорхнёт по обрезу тупому —

Там малиновый вспыхнет глазок

И запахнет табак по иному.

И теперь от иного огня

Острым дымом до сердца дотянет.

И опять, как и вечно, меня

Недоступностью воли обманет .

Стихи «на грани смерти» — молодой поэт ежедневно, ежеминутно ожидает расстрела. В рассказе «Отец» герой «засыпая, сквозь счастливый приступ неодолимого сна слышал некоторое время за ставнями холостую работу мотора и слабые, еле уловимые выстрелы, через десять секунд каждый» .

«Его стихи, обычно живописные, в это время стали другими, высушились, упростились до наива: он заговаривал себя ими как человек, пробующий договориться с неволей и небытием» , — писал С. Шаргунов.

Раз я во всем и все во мне,

Что для меня кресты решёток —

В моем единственном окне —

Раз я во всем и все во мне.

И нет предела глубине,

А голос сердца прост и кроток:

Что для меня кресты решёток,

Раз я во всем и все во мне .

Эпиграф к этому стихотворению «Я во всем и все во мне. Толстой “Война и мир”». Сознательная ошибка или редкий случай, когда Катаева подвела память? Это строки из написанного в 1836 году стихотворения Ф. Тютчева «Тени сизые сместились…»:

Час тоски невыразимой!..

Всё во мне, и я во всем!..

И еще одно тюремное стихотворение «Всему, что есть — нет имени и меры…», явно созвучное последним строкам тютчевских стихов.

У Тютчева:

Дай вкусить уничтоженья,

С миром дремлющим смешай!

У Катаева:

Всему что есть — нет имени и меры.

Я вне себя не мыслю мир никак.

Чем от огня отличен полный мрак?

Чем разнится неверие от веры?

Кто говорит, что грани звёздной сферы

Есть вечности и бога верный знак?

Пока мой глаз их отражает — так!

Но мёртв зрачок — их нет, они химеры.

Мир — это я. Случайной мерой чувства,

Миражами науки и искусства

Я мерю все глубины бытия.

А нет меня?.. О, сердце, будь холодным,

Будь до конца спокойным и свободным.

Так говорю на грани смерти я.

Но рядом с мрачными строками вновь воспоминание о свободе, море, разгуле стихии.

2 сентября он пишет стихотворение «Шторм»:

Громовым раскатом смеха,

Гулом пушечного эха

Стонет море по обрывам

Однотонным переливом.

В мутной зелени вскипая,

Льётся кипень снеговая

И рисует в буйной влаге

Айвазовские зигзаги.

Берег пуст. Купальни смыты.

Только там, где сваи вбиты,

Тянут волны вместе с тиной

Тело мёртвого дельфина .

Молодому поэту подвластна любая форма — он писал и триолеты, и сонеты. В июне 1918 года журнал «Жизнь публикует» один из его сонетов:

Точи свой стих, как дедовский кинжал,

От времени зазубренный и ржавый,

И освяти своею новой славой

Его холодный, голубой закал.

На рукоятке — дымчатый опал,

Очерченный серебряной оправой

Неясный образ, вкованный в металл

Стиха, застывшего тяжёлой лавой.

Но для любви забудь стальной сонет,

Любовь полна неверности свирельной,

В любви хорош трёхгранный триолет

И нежный лепет песни колыбельной.

Люби светло. Будь бесконечно прост,

Как шелест трав, как дрожь весенних звёзд.

И так совпало, что одним из последних написанных Катаевым в тюрьме стихотворений стал сонет, во многом пророческий.

Былые дни, движенья, краски, лица…

Я перепеть люблю в стихах простых

Затем, что мне в живой оправе их

Всегда мерцает мудрости крупица.

Чем радостней и лучше сон приснится,

Тем ласковей выходит утром стих

Тем явственней поёт в руках моих

На все лады весёлая цевница.

Меж будущим и прошлым грани нет,

Есть только я, живущий отражённым,

Стремящимся в ничто грядущих лет.

Благослови же прошлое, поэт.

Из прошлого доходит каждый цвет

И каждый звук к тебе преображённым.

Эти строки Валентин Катаев написал 3 сентября 1920 года. Именно о прошлом, преображённом в строки, написанные размашистым почерком (Катаев печатных машинок не признавал) — повесть «Уже написан Вертер». Свои тюремные стихи Катаев не цитирует — ведь главный герой — художник Дима (его прототипом был Виктор Фёдоров, сын писателя Александра Митрофановича Фёдорова).

82 номер альманаха «Дерибасовская-Ришельевская». Cтатья Алёны Яворской о тюремных стихах Валентина Катаева. Ровно сто лет назад он сидел в одесской тюрьме. Рукописи и фотография из архива Тина Катаева (Tina Kataeva)