Женя

Летом я ухожу спать в клеть. Там сквозь щели в стене пробивается ночная прохлада и видна полоска потухающего неба. Чуть пахнет сухой травой, гнилым деревом, и хорошо дремлется под привычные шорохи и скрипы — от них тишина деревенской ночи кажется еще тише. Но кто это меня будит громким стуком в ворота? Кто там?

— Эй, Борисовна, вставай, из райцентра звонят, твой приехал.

За оградой стоит радостный паренёк — видимо, он дежурил в конторе сельсовета. Я бегу, бегу по деревенской улице в одной рубашке, не чувствую августовского ночного холода. «Таня, — слышу я далёкий голос, сипловатый и чужой, — время ли его изменило, или это провода гудят? — Утром я выхожу к вам. Как тебя найти?» Голос мой дрожит от волнения, и я кричу в ненадёжную черную трубку: «Утром из райцентра в глубинку идут мимо нас машины за зерном. Попроси, тебя подвезут, найди их». Вот и все слова после стольких лет разлуки. Теперь я бегу, задыхаясь, домой. «Мама, — кричу я, — все хорошо, все чудесно, завтра Женя будет здесь». Завтра надо встать пораньше. Да нет, уж лучше совсем не ложиться, какой сейчас сон.

На рассвете мама уходит на наш огород за огурцами, а я уже много раз дохожу до моста, откуда видна проезжая дорога, огибающая наше село, и снова иду обратно. Как нестерпимо долго тянется время. Женя, неужели это правда, неужели мы сейчас встретимся?

Я его часто ждала в той, прежней жизни. Всегда нетерпеливо и сердито. Вот он, наконец, идёт, я узнаю его шаги на лестнице — он входит весёлый, элегантный в нашу вечерним солнцем залитую квартиру, берет Ириночку на руки, Женька радостно бежит к нему: «Мама, папа пришёл!» Но я не спешу. «Ты сказал, что придёшь в пять, а уже седьмой». Я отворачиваюсь от поцелуя, не хочу смотреть в его ласковые коричневые глаза, не хочу слушать объяснений. «Ах, задержался на работе? Конечно, работа — это самое главное. А вечером, ты говоришь, мы ужинаем в ресторане? Нет, не пойду. Я хочу пораньше лечь. Можешь идти один». Неужели он все-таки пойдёт без меня? Нет, конечно, останется дома.

Ах, почему, забыв обо всем, он может ночь напролёт слушать скрипку Гулеско, почему так небрежно, еле взглянув на счёт, расплачивается в ресторане, можно подумать — у него полный бумажник, я-то знаю, что деньги последние, почему любит смотреть на красивых девушек и женщин, любит застольные беседы с друзьями за рюмкой хорошего вина? Нет, всего этого я не прощаю. Я не хочу даже, чтобы он любил море, и солнце, и горячий песок, и бег яхты по волнам, потому что я ревнива и Бог не дал мне мягкого сердца.

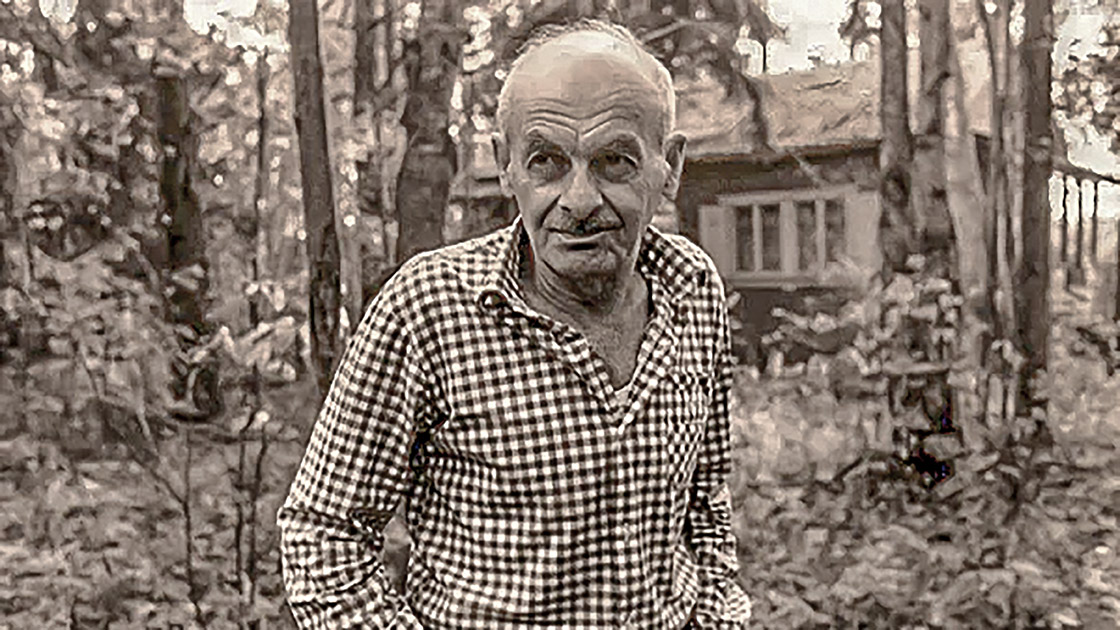

…За селом поднялось длинное облако пыли — видно, там прошли машины. И вот, наконец, освещённый сзади утренним солнцем, темным силуэтом на дороге человек. Он кажется очень высоким, может быть, от худобы. Идёт он тяжело, медленно, странно прихрамывая на обе ноги. Я не бегу ему навстречу. Стою и жду. Вот он приближается, весь серый, в коротком сером ватнике, в рваных запылённых обутках на деревянной подошве, с серым мешком за плечами, к которому привязана какая-то жестянка, с серым, странно серым лицом. Женя, Женя, неужели это ты?

Дети встретили его дома. Они не знали, кто этот чужой человек. Наверное, в их представлении папа был совсем другой. Они, чуть стесняясь, подошли поцеловать его, и я увидела, как он отвернулся. Он кашлял. На грязной тряпочке, которую он поднёс к губам, расплылось яркое пятно — кровь.

Каким чудом доехал он сюда, уже совершенно больной?.. Билет ему выписали до Кирова, дальше до места ссылки по Вятке, но река обмелела, и пароходы к нам ходили только из Котельнича. А как туда добраться? Раз нет направления, в кассе билет не продадут, нечего даже и разговаривать. Что ж, остаётся вскочить на подножку уходящего в Котельнич поезда. Рядом, держась за поручни, трясся еще какой-то бродяга или лагерник, кто его знает. Дождь хлестал по лицу, мелькали шпалы, кружилась голова, тело боролось с ветром, окоченевшие руки слились с железом. Оторваться от поручней — смерть. В Котельниче за последний Женин кусок хлеба безбилетный сосед-оборванец угостил его глотком водки.

— Хоть я и провалялся больной еще три дня на пристани в ожидании парохода, эта водка спасла меня, — говорит Женя. Теперь он дома. Светит солнце, топится деревенская банька.

На столе огурцы, горячая картошка, хлеб, молоко. Он ест осторожно, бережно сгребая со стола в ладонь все оставшиеся крошки. Широко и нелепо болтается на нем черный костюм — единственный, который я ему сохранила. Весь день он странно неразговорчив, и помутневшие глаза его смотрят устало и отчуждённо. Ночью с его худого лица стекают струйки пота. Я глажу его волосы — когда-то блестящие, тёмные и гладкие, они стали тусклыми и нелепо торчат на недавно бритой голове. Даже когда мы остаёмся одни, Женя молчит. Но это лучше, потому что чужим стал его голос, глухой и тихий, и совсем хрипло и страшно звучит теперь его когда-то легкомысленно-картавое «р». Туберкулёз лёгких и горла. Это началось давно, там, в лагере. Но он держался. Он прошёл, как во мгле, еле передвигая больные от холода ноги-палки, шаг за шагом весь свой страдный путь. Съеденные голодом мускулы на ногах уже никогда не нальются силой, останутся и другие знаки — укороченный палец на гнившей, отмороженной когда-то руке и на теле большой шрам — печать от сибирской язвы.

«Но я не хотел, не мог умереть, я думал о тебе, о детях, во что бы то ни стало я должен был вернуться домой, к вам». Вот его коченеющее тело лежит на снегу, уже нет сил идти, а от леса, где валят деревья, до лагеря длинные километры, но он встанет и пойдёт — так велит сердце, которое еще не перестало биться.

Всю зиму Женя пролежал в нашей маленькой комнатушке, отвернувшись к стене. На этой унылой, заклеенной старыми газетами стене рождались странные образы. Леса, леса, белые, безмолвные, необъятные леса. Из этого белого мира только один шаг в небытие, пропадёт человек, и никто никогда о нем не узнает. «Белая смерть» — говорят там. Под холодным равнодушным небом копошатся люди, их голоса приглушены падающим снегом, их движения безвольны и вялы. Но вот падают вековые ели, обрубаются сучья, уже горит костёр, только не надо подходить к нему — те, кто греются у огня, не выживают. Надо работать, пилить, валить деревья, пусть невероятная усталость, надо гнать безразличие и жажду покоя, потому что все это смерть…

Женя ворочается на своей койке, потом вскакивает и, задыхаясь, долго, надрывно кашляет. Я смотрю на градусник — опять тридцать девять. Иногда он спокойно дремлет. В эти часы, быть может, иные картины возникают на газетной стене. Темные финские шхеры и белый парус, отражённый в тихой прозрачной воде, и холодящая прелесть этой воды, в которую так чудесно нырять. Ах, как хочется уйти совсем глубоко под воду, чтобы больше не всплывать, ведь когда всплываешь, опять начинает душить этот проклятый кашель. А вот еще что-то очень-очень далёкое отражается на этой скучной стене. Знакомая комната — кажется, это детская — на паркете блестит прорвавшийся в щель портьеры тонкий солнечный луч. Пора вставать. За окнами нарядной столовой слышен весенний шум столицы. Мама, полная и немного важная, уже разливает кофе. Леля чинно сидит за столом. После завтрака мама, наверное, укатит, может быть, навестить знакомых, может быть, на острова. Скоро лето, надо везти детей в Лугу или в Петергоф, где у деда, предводителя уездного дворянства, Павла Павловича Золотова, дача. Но ей не хочется расставаться с городом, ей много милее и парков, и лесных просторов поток нарядных колясок, музыка, вереница знакомых лиц в театрах и на приёмах, блеск и величие ее родного города Петербурга, в котором так удивительно переплетаются судьбы многих знакомых ей людей.

А вот и другая комната. Ах да, это уже в Таллине. Маленькая, захламлённая, очень бедная комната. Пахнет дешёвым табаком. Поздний вечер, но мама, куря папиросу за папиросой, все еще сидит за переводами. А утром твёрдым и размашистым шагом отправится она в газетный киоск продавать газеты и журналы. Надо дать образование Жене и Леле. Она давно одна, у неё давно нет ни домов, ни дач, ни выездов, ни нарядов, но по-прежнему уверенно и бодро звучит ее чуть грубоватый голос с таким же, как у сына, картавым «р», и по-прежнему много людей вокруг неё, и все так же интересна ей жизнь со всеми событиями, большими и малыми.

— Как ты думаешь, где сейчас моя мама? — говорит Женя, отрывая глаза от стены. — Знаешь, я о ней теперь часто думаю. Может быть, ее уже нет в живых.

— Ну что ты, еще когда-нибудь встретимся.

— Нет, не думаю. Когда она перед войной уезжала к Леле в Германию, это уже было, как расставание навсегда. — И Женя опять отворачивается к стенке.

Трудно возвращаться к жизни человеку, который так долго был ничто — машинально шагал, ел похлёбку, спал, готовый сразу вскочить и снова куда-то шагать. Чтобы выжить, его сильное тело приспосабливалось ко всему. Мысли его были лишь о сегодняшнем дне, потому что всякая иная мысль губит человека, — она порождает отчаяние и гнев, лучше ни о чем не думать. Но теперь он лежал в этой тесной комнате, погруженный в свои мысли, и, казалось, на свободе к нему медленно подкрадывалась смерть. Кости его ныли от жёсткой койки, кашель разрывал на части грудь, с каждым днём все тише становился его хриплый голос и все больше пятна крови на платке. Иногда он заставлял себя вставать, он хотел обязательно быть нам полезным, ходил собирать хворост, упрямо, обливаясь потом, таскал какие-то чурки, пилил их, носил воду, а потом его снова сотрясал долгий и такой надрывный кашель, что казалось, вот-вот он выплюнет свои легкие. Детей он никогда не ласкал.

— Папа, — говорила Ириночка, — посмотри, нам задали писать букву «а». — Она уже ходила в первый класс.

— Хорошо, — папа отстранял тетрадку и отворачивался к своей стенке, а Ириночка, обиженная, несла показывать букву бабушке. А сын старался свои, ужасными каракулями исписанные и залитые чернилами тетради спрятать от папы подальше — хвастаться ему было нечем — и незаметно улизнуть на улицу.

Днём Женя почти не разговаривал. Но когда беззвучная ночь укрывала деревню, гасли редкие огоньки, затихали даже шорохи и в тяжёлой тьме он лежал без сна, я подсаживалась к нему на койку, и мы подолгу шептались, совсем тихо, чтобы не разбудить маму и детей.

— Женя, ведь суда не было, они тебе хоть сказали — за что?

— Суда? Нет, какой там суд, судила нас всех заочно тройка, что за тройка, мы понятия не имели, приговор мне прочли только через год в лагере. Я ненадёжный, мать за границей, а главное отец. В 18-м году их, шестьсот двенадцать офицеров царской армии, посадили в Кронштадте на баржу и утопили в море. Это после убийства Урицкого. Они были заложниками. Но в лагере мне сказали не так. Сказали, что он участвовал в ярославском восстании и его расстреляли.

— Но ведь он тогда не жил с вами, ты говорил, что они с мамой разошлись. И в Ярославле он никогда не бывал.

— Какое это имеет значение. Знаешь, я его хорошо помню, он был очень красив на коне, лёгкий, смуглый, настоящий кавалерист. Помню, он уже был в отставке, но когда началась первая мировая война, пошел воевать. Больше он к нам не вернулся. Рассказывали, что он мог удрать за границу в страшный для него год, но не захотел. «Я русский и никуда отсюда не уеду». Об этих его словах я думал там, в Эстонии, в сороковом году, когда многие говорили нам — уезжайте.

Женя молчит. Я кладу руку ему на лоб — теперь он холодный и совсем мокрый.

— Женя, скажи, а там было очень страшно?

— Это все надо забыть, — говорит он. — Выдержали немногие. Умирали от истощения, поноса. Пили воду, любую, чтобы утолить голод — только животы раздувало. Я не пил. А вот крысу я однажды съел.

— Крысу?

— Да, чистили мы бочки, и я нашёл утонувшую в засоле крысу. Сперва подумал, селёдка — обрадовался. Что ж, крыса все-таки мясо. Съел, и ничего со мной не случилось.

Разговаривать ему тяжело, и он снова замолкает, может быть, заснул.

Не в эти ночи и не сразу открылся мне весь страдный Женин путь. Мало и неохотно говорил о лагерных годах — он хотел все забыть. Лишь урывками, разодранную в клочья, я увидела бледную тень лагерной его жизни.

…Сперва было Юхново. Туда со станции Бобылино шли пешком сорок километров, многие пожилые еле тащились со своим барахлом, Женя нёс на себе вещи какого-то вскоре умершего старика. Там, в бывшем имении Воронцовых-Дашковых, кого в конюшнях конного завода, кого под открытым небом за колючей проволокой, рядом с тысячами ранее привезённых из Латвии, разместили и всех прибывших из Эстонии. До них находились там тысяч пять поляков — всех их угнали. Но говорили совсем иное — будто они расстреляны и закопаны в лесу недалеко от Юхново.

Из этого первого лагеря отправили прибывших за Урал — в Восток-ураллаг. Сперва станция Смычка — там распределяли. Дальше был неизвестного названия совершенно пустой лагпункт. Потом еще два лагеря. Наконец, Горельники — зона, ночью опоясанная кострами, — электричества не было, сидели в бараках с лучинами. Работал Женя, как и все, на лесоповале. Вот оттуда-то я и получила первую весточку — крохотный замызганный треугольник с благой вестью — жив. Потом был Туринск. Оттуда попал Женя в Фабричное, потом в инвалидный лагерь Сарагулку. Кое-кто пугал: в инвалидном не кормят, везут туда доходяг — подыхать.

— Меня четырнадцать раз перевозили, — рассказывал Женя. — Когда же возвращали в прежний лагерь, там я встречал уже новых незнакомых людей.

И во всех этих лагерях страшнее голода, страшнее смерти была жизнь бок о бок с уголовниками.

— Какие пласты озлобления, бахвальства, тупости снял Достоевский с преступной их души, чтобы увидеть на дне ее божью искру, — говорил мне Женя. — Я этого понять не смог — передо мною был только звериный их облик. И как же они издевались над нами, ненавидели больше, чем нас охраняющие. Тяжелее всех было тем из нас, кто «учен» и в работе не очень ловок, хотя сами уголовники от работы увиливали; тем, кто малосилен, близорук, болен, — тут-то можно поизмываться всласть. Забирали они у нас все. Правда, воровали и друг у друга, заискивая только перед сильными, иногда перед начальством, всегда предавая, кого можно было предать. И выживали. Не так мёрли, как мы.

Однажды пилил Женя дрова с таким вот зарезавшим и ограбившим тринадцать человек. «И жалости никакой не чувствовал к погубленным? Жить не страшно было, совесть не мучила?» — спросил его Женя. «Какая такая совесть, — усмехнулся тот, — жалеть-то их чего, падло это все, да попадись они мне сейчас под руку, не задумываясь порешил бы».

— А убегал кто-нибудь? — спрашивала я Женю.

— Пытались. Как-то целая группа уголовников сбежала, Вернули, конечно. Потом их показывали нам для устрашения, окровавленных, искусанных собаками. Один эстонец, простой парень, работал когда-то в Тарту возчиком, бегал каждый год. Ловили и прибавляли десятку, так он набрал сорок лет. «Все равно убегу», — говорил. Но таких было мало. В каждом жил страх — погибну безвестно, выбросят труп в болото — и конец.

В одном лагере Женя работал могильщиком. Каждый день в их бараках умирало несколько человек, они лежали тут же на нарах, и вши с них медленно сползали на живых. Живые тотчас как стервятники налетали на неостывшие трупы и сдирали с них шмотки.

— Голыми волокли мы за ноги мёртвых, — говорил Женя, — словно кегли, стучали об пол их головы, как сейчас слышу — кляк-кляк. Накладывали их на телегу и везли ночью в лес, там сваливали в болото.

— Но вас, политических, что-то должно было спаять, ну хотя бы сострадание, — спрашивала я.

— Нет, ничего нас не объединяло. Если бы страдали за идею. Но борцов я не встречал, их давно уничтожили. Люди были в нашем лагере случайные, разных профессий, разных национальностей: румыны, давно жившие в России немцы — они слыли шпионами, были латыши, евреи, эстонцы, с которыми меня привезли. Каждый там смотрел в миску соседа — не гуще ли у него баланда, каждый стремился к одному — выжить. Нет, человек за проволокой одинок, до конца унижен, справедливости не ждёт и, что страшнее всего, никому не верит, — кому доверишься, когда нет времени узнать друг друга, тебя перегоняют из лагеря в лагерь, из барака в барак. Вот грузины, те старались держаться вместе, казахи, евреи тоже чем-то помогали друг другу. А в общем каждый устраивался как умел. Бывало, продавали своих за пайку хлеба.

Однажды Женя расскажет мне, как возвращались с работы из леса в лагерь, брели долго с одной мыслью: вот сейчас получат, наконец, кусок хлеба и тёплую баланду. Дошли до зоны, и тут всех их, голодных и промёрзших, повернули — шагай обратно шесть километров, пришли составы, надо грузить. Одни сразу покорно построились, другие выжидали, их толкали, крыли крепкими словами. Женя же лёг на снег и сказал — не пойду.

— И не пошел? — спросила я.

— Нет, мне было все безразлично, смерти я в те минуты нисколько не боялся. Знал одно — не пойду. Конвойные угрожали, матерились, пинали ногами, били прикладами, щелкали затворами. Все стояли и ждали, что будет. Но ничего не случилось. Подняли меня и выкинули за ворота в зону: катись, гад! Остальные побрели к лесу.

Скоро Женя стал доходягой. В Фабричном попал в больницу — привезли их туда целую партию. Часами стояли на морозе — шёл шмон. Обыскивать не торопились. У Жени был жар, он еле держался на своих макаронных ногах, и руки так дрожали, что натянуть на себя он ничего не мог. А те, одетые в тёплые полушубки, ухмылялись — очень уж он им показался смешон. Потом поддал ему один из них ногой в голый зад — «чего мешкаешь?», — пролетел Женя как пёрышко, веса в нем уже никакого не было, и упал лицом в снег, рассыпав все свои одёжки. Конвойные веселились.

И все же в бесчеловечной этой жизни, где люди разрознены страхом, унижением, желанием выжить за счёт другого, были у Жени друзья. Еще в Горельниках он был с Колей Левицким, старым нашим таллинским знакомым. В сильный мороз, когда возвращались из леса, почти не подгоняемые конвоем, торопясь добраться до тепла, Женя, обессиленный, упал и уже не чувствовал и не знал, что Коля, сам кожа да кости, доволок его на себе до зоны.

— А помнишь Серёжу Лузгина?

— Ну как же, они у нас часто бывали.

Он был красив, с большими темными, совсем цыганскими глазами. Мы часто бывали у них, только мне казалось, и он, и Марья Сергеевна слишком избалованы жизнью, слишком светские, что ли?

— Разве? Он был очень добр, Серёжа. Когда нас пригнали в Фабричное, он уже еле держался на ногах, а его все еще посылали на работу. Когда нам бывало совсем невмоготу, мы с ним повторяли молитвы — позабытые, они вдруг выплывали из детских лет, и была в них сила, ранее неведомая. Это очень помогало нам.

Серёжа не поехал в инвалидный лагерь Сарагулку — «подохнешь там на их пайке» — и умер в Фабричном от истощения. В Сарагулке был у Жени друг — румын Бондер Буджей. Он попал в Россию в плен в войну 1914 года, жил в Балашове и теперь сидел в лагере «за переход границы». С Женей делился он по-братски всем, что получал из дома.

Главным врачом в Сарагулке был еврей из Бухареста — Дубс. Когда Женя попал к нему в больницу, он его оставил работать у себя санитаром, подкармливал. «Не будь доктора Дубса, я бы не выжил». Бывали и случайные встречи — люди, с которыми удавалось перекинуться лишь парой добрых слов. В каком-то лагпункте разговорился Женя со стариком, многие годы проведшим за колючей проволокой. «Флоринский», — назвал себя тот. Женя, помня, что у меня были родственники Флоринские, спросил: «А Евгению Павловну Кашневу вы, случайно, не знали?» — «Как же, Женя Ганская — это моя двоюродная сестра. И Борю я хорошо знал». «А я муж Тани Кашневой», — сказал Женя. Но поговорить они не успели, путями их ведала чужая воля. Больше они не встречались…

Сейчас, больной, он лежит с закрытыми глазами, а в тьму нашей тихой комнатёнки проникают злые неистребимые призраки и толпятся у его изголовья.

— Хочешь спать?

— Нет. Побудь со мной еще немного. Знаешь, когда война кончилась, я сидел в седьмом ОЛП, там нам объявили об амнистии, это был самый радостный день для меня. Я уже совсем собрался, как вдруг вызывает лейтенант и говорит — таких, как я, амнистия не касается. Ну что ж, оставалось не так уж много, надо дотянуть до срока. Но когда меня оставили закреплённым при лагере бессрочно, все во мне оборвалось. Теперь ждать было нечего. Работать стал статистиком в гужчасти, считался вольнонаёмным, ходил без конвоя, спал за долгие годы один, в шорне. По ночам часто просыпался, выходил, садился на завалинку и ждал со страхом — это было всегда перед рассветом: вот сейчас начнёт рвать мне грудь проклятый кашель. Я кашлял так, что, казалось, выхаркаю с кровью все свои легкие. В то время я перестал верить, что увижу тебя и детей.

— Я все лето каждый день ждала, не понимала, почему ты не едешь, может быть, болен. Ну а потом тебя все же отпустили?

— Когда я совсем ослабел, послали в больницу в Тавду, прошёл я семь километров, температура у меня была сорок, еле дошёл. «Если сейчас лягу на эту деревянную лавку у стены, мне больше не подняться, — думал я в приёмной, — только не ложиться». Вошла сестра: «Сегодня врач больше не принимает, приходи завтра». Как добрался обратно до лагеря, не помню. Пришёл и слег. Решил, больше не пойду. Может быть, это меня спасло, в больнице бы залечили. А из лагеря меня, больного, отпустили домой умирать.

— Я всегда верила, что ты вернёшься.

— А сколько не вернулось, их никто не считал, — говорит он, — и во имя чего все это было, все это страдание людям?

— Женя, ты не думай об этом, ведь самое плохое позади. Теперь мы вместе, и все будет хорошо. А скоро вернёмся в Таллин. Ты будешь лечиться, ты там обязательно поправишься.

— Да, я поправлюсь…

Ночь скрывает его лицо, но я знаю, глаза его остаются печальными и тревожными, — если прикоснуться к ним губами, почувствуешь горький вкус соли.

Ах, скорее бы уехать. Алёнушка пишет — я вас так жду. Вот уже третья зима, как она в Таллине, уже маленькой, незнакомой нам Леночке полгода, и как нужны ей сейчас бабушкины заботливые руки. И мама последнее время тоскует. Я знаю, она не верит Анушкиным бодрым письмам, сердце ее чувствует: там, в Алиной жизни, очень много трудного.

Мы хлопочем. Пишем — ах уже столько раз писали! — в Москву, во все высшие инстанции, шлем характеристики, справки, бумаги, бумаги… Мы верим и ждём. И все же неожиданным, невероятным чудом кажется повестка, которую нам приносят в метельный февральский день 1947 года, — нас вызывают в районный центр, наша семья освобождена от ссылки.

На рассвете с попутным обозом отправляемся мы с Женей в Лебяжье получать удостоверения. Обратно, пятнадцать километров, идём пешком. В поле на свободе носятся снежные вихри, ветер крутит их и завивает, они рассыпаются и, взвиваясь вновь, летят нам навстречу, залепляя порошей глаза. Как линия укрепления, которую надо преодолеть, пересекают нам дорогу высоченные сугробы. Ну и намело! Снег забился в валенки, я еле переступаю и только иногда оборачиваюсь — как Женя? Не упал ли?

— Не останавливайся, иди, — тихо говорит он. — Я ступаю по твоим следам.

Дома он сказал, что один никогда не дошёл бы.

Вот и конец ссылки. Сборы у нас недолгие. Уже люди приходят прощаться, говорят душевные слова: «Как мы теперь будем без вас, Татьяна Борисовна, кто будет ставить детям спектакли, танцы. Может, останетесь?» Приносят нам на дорогу кто масло, кто шанежки. В детдоме выписывают на неделю хлеб, горох, даже немного сахара. «Неужели вы, правда, от нас уедете?» — спрашивают детдомовские ребятишки. Да, для них тут дом, и меня они считали своей. Им не понять, что моя жизнь здесь — лишь нелепая случайность.

И как же легко я их покидаю. Навсегда расстаёмся мы с тихими просторами полей, с неприхотливыми людьми, привыкшими к тяжёлому труду, и потом, в будущем, которое нас ожидает, среди других людей, готовых на все за лучшее место в жизни, среди лжи, суеты и нелепостей, больших и малых, мы уже редко будем вспоминать этот бедный край, утешавший нас когда-то лесными душистыми тропами, бескрайними полями, тихими зорями и весенним запахом пробуждающейся земли. Ну все готово, пора. В путь, в путь.