Страна галлюцинировала. Воздух свободы отдавал угарным газом. У Пампушки на Твербуле самозабвенно откручивал друг другу пуговицы демос:

– Горбачёв – голова. Ему палец в рот не клади. И Рейган – голова. Ему тоже – не клади.

– Что за странное сексуальное извращение – совать пальцы в рот политическим лидерам?

– И что? По-вашему Мандельштам погубил русскую культуру? Или Шагал-таки погубил русскую культуру?

– Таг-а-анка, зачем сгубила ты меня…

Поэты, цепенея от собственной дерзости, тормошили мёртвых тиранов. Шампанское стоило шесть с полтиной, кооперативные туалеты посещали экскурсионно, как Лувр – там пел Джо Дасен и пахло новой жизнью.

А здесь, на дальнем конце переделкинского кладбища, царили осень, вечность и Эммануил Ефимович. Он напоминал солярисного младенца. Наверное, из космоса так оно и выглядело: голубоватый шар, в октаве от центра скамейка, а на левом ее краю нелепая фигура с большой голой головой, справкой из психдиспансера и совком в ведре. Медицинское заключение – шизофрения. Народный диагноз – блаженный.

Блаженный – от слова «благо», которое, согласно Далю, имеет два значения «добро, польза» и «неуступчивость, своенравие». На Руси блаженных узнавали по рубищу на теле и пророчествам на устах. Ясновидение – как содержание и асоциальность – как форма. Пролетарская диктатура соскребла старорежимных юродивых с папертей и куда-то дела.

Но в коммунальных ячейках пускали слюни новорождённые, уготованные принять эстафету. Не ладили с физкультурой и шнурками, энциклопедически болели коклюшем, корью, свинкой. А судьба уже шаркала из коридорной тьмы, посверкивая неконфискованной брошью:

– Вот, деточка, почитайте…

– Что это?

– Это, деточка, стихи. Настоящие.

Шаровая молния пробивала крышу и в черной дыре дышала вселенная: звезды, метеориты, таинственный свет и все такое прочее. Смысл бытия прорисовывался со скрижальной чёткостью: расширить лунки чердачной обсерватории до размеров неба над отечеством. В эфире божественной миссии бесследно таяли мелкие земные проблемы типа экономии электроэнергии в общественной уборной, сезонной обуви и статьи о тунеядстве. Но у соседей, правоохранительных органов и государства были свои собственные соображения насчёт правильного использования электроэнергии, трудовых ресурсов и воздушных пространств. Не альтернативные, а прямо-таки абсолютно противоположные. Несовпадение расстраивало и удивляло:

– О чем вы? Куда вы? Вот же она, истина, вот же она, красота! Я знаю, я видел, пойдёмте со мной, я и вам покажу.

– Нет уж, гражданин, это вы – пройдёмте, это вам покажут.

Смотрины заканчивались пенсией по инвалидности в размере 36 рублей. Да нет, никто никого специально не калечил. Как-то так, само собой…

К моменту нашего знакомства (6 октября 1989 года) Эммануил Ефимович уже имел означенную пенсию и четвертьвековой стаж служения мёртвому Мастеру. Обычно он приезжал на кладбище после полудня. Распределял по банкам и фамильным могилам свежие цветы, возложенные бесконечными паломниками: эти – Борису Леонидовичу, эти Евгении – первой жене, эти – Зинаиде, второй жене, эти – сыну. Схема раздачи была подвижной и непредсказуемой. Неизменным оставался лишь первый букет. Пышность и сортность остальных варьировалась и, видимо, зависела от сложных внутренних поворотов симпатий и отношений Эммануила Ефимовича с домочадцами поэта.

Убирал с дорожки листву. Потом садился и ждал. Зрителей и поклонников в свой камерный театр имени Пастернака. Они появлялись: фаянсовые интуристы, бледные юноши, парниковые барышни, сиплые поэтессы, уездные диссиденты, коллекционеры знаменитых захоронений («…а кроме Пастернака поблизости кто-нибудь интересный закопан?») – мятая совковая интеллигенция.

Замирали в вежливой скорби напротив арабского профиля. Потом кто-то не выдерживал напора собственной эрудиции и многозначительно изрекал:

– Гул затих. Я вышел на подмостки…

Заминка, пауза и громкий суфлёрский шёпот за спиной:

– Прислонясь к дверному косяку

Я ловлю в далёком отголоске

Что случится на моем веку.

Взвивался занавес. Начиналось действо. Манера чтения Эммануила Ефимовича, наверняка, восхитила бы античных театралов – от фальцета к басу, от форте к пианиссимо, с замираниями и внезапными бросками. Галактики сжимались до точки и тут же взрывались. Но неподготовленный посетитель, настроенный на мирный меланхолический лад, вздрагивал от ударной волны подозрения: уж не псих ли? Вокруг кресты. Под крестами- покойники. В случае чего защитить некому.

Но вот заключительное крещендо, качнув кроны, пропадало в вышине, а Эммануил Ефимович замирал в финальной позе: корпус вперёд, локти на коленах, глаза прикрыты ладонями. Антракт.

Если напуганные зрители не сбегали, начиналась долгая беседа. Иногда, расщедрившись, Эммануил Ефимович награждал терпеливого слушателя одной из своих многочисленных кладбищенских новелл:

«…В тот день никого не было, я убрал могилу и уже собирался уезжать, когда услышал пение. От церкви к погосту двигалась необычная процессия. То есть процессия была нормальная – похоронная, а вот люди в ней… явно не здешние, не переделкинские, с лицами, словно со старинных портретов.

– Кого везёте? – спрашиваю.

– Тарковского…

Его голова была чуть повёрнута набок, точно у спящего, и речи звучали без экзальтации, надрыва и фальши. Слушаю, запоминаю. Вдруг кто-то сжал мой локоть. Обернулся. Высокий и весь в белом – кто? – правильно, Евгений Александрович.

Наклонился и гулким шёпотом:

– Это я все устроил!

– Что, – пугаюсь я, – смерть Арсения Александровича?

Оказалось, место на кладбище…»

Однажды мне удалось заманить Эммануила Ефимовича в свою дворницкую на Кропоткинской. С двумя утилитарными целями: накормить и записать кассету его устного творчества. Обе задачи были выполнены. Кассету потом кто-то заиграл. Жаль.

Месяц спустя я появилась на переделкинском кладбище. Эммануил Ефимович был на посту. Увидев меня, он просиял, смутился, полез в карман утильного пальто. Выудил оттуда платок, сухой стебель, допотопный ключ, напоминавший о тайных дверцах, замковых лабиринтах, кованных сундуках и матовый аптечным пузырёк. Опять просиял, смутился и протянул пузырёк мне:

– По моим наблюдениям у вас отсутствует дома телефонный аппарат. Вот…

Флакон был доверху наполнен двухкопеечными монетами.

Через три года 6 октября (мистическая рифмовка дат) Эммануил Ефимович умер. Судьба наградила нищего безумца: он умер, как великий актёр – на своей сцене, великолепным осенним днём, во время чтения стихов от разрыва сердца.

Он знал наизусть тысячи строк. Был убеждён, что глубина поэтического дара измеряется любовной лирикой и только. Что у каждого настоящего стихотворения есть своя очень конкретная предыстория, которая ничуть не менее значима и интересна, чем ее результат. Ко времени относился, как к пространственной единице. Не «сейчас» и «тогда», а «здесь» и «там». Тот аптечный пузырёк с двухкопеечными монетами остался навсегда самым драгоценным из даров, поднесённых мне на этой не слишком щедрой земле.

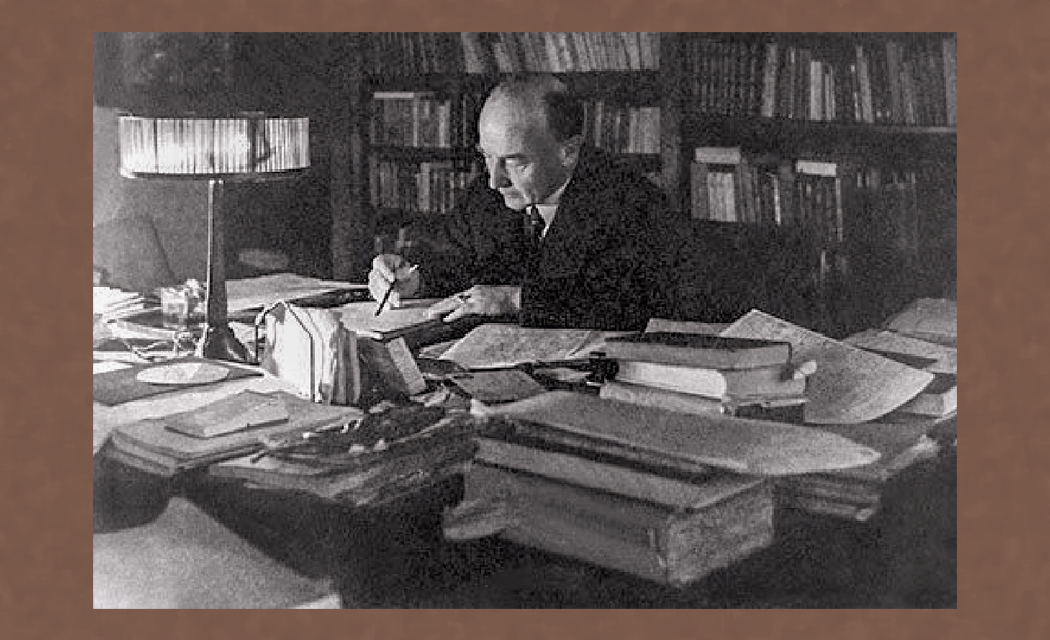

(Фотографии Эммануила Ефимовича интернет не сохранил. Но я вспомнила, что на проводах Пастернака ему удалось идти чуть ли не рядом. Начала рассматривать лица на снимках с похорон и – представьте себе! – нашла. Та же большая, но еще не лысая голова, всегда приоткрытый рот от уха до уха. Эммануил Ефимович Лифшиц.)