Я не знаю человека, который бы приехал из Японии и не считал бы, что теперь его жизнь делится на две половины: до и после. Впечатлений – эмоциональных, художественных, бытовых и прочих столько, что хватит, чтобы переживать и обдумывать их всю оставшуюся жизнь.

Почему-то Европа не ранит так глубоко, при том, что открытий всевозможного рода и там уйма. Нет, ранит, конечно, из каждой поездки все равно возвращаешься как больной. Но на третьей, ну, на четвертой стране Европа, в общем-то, становится понятной и даже начинает слегка раздражать повторяемостью и предсказуемостью, и, как теперь говорят, глобализмом. В Европе ты чувствуешь себя социальным уродом из отсталой страны – нищим, зажатым, малоцивилизованным, плохо одетым человеком без языка и без денег. Твоё поведение жестко регламентировано наблюдением спецслужб и собственным страхом. И все же мало-помалу, преодолевая свою убогость, начинаешь чувствовать, что принадлежишь этой же цивилизации. Только сильно задержался. В Европе все время сопоставляешь и думаешь: когда же и мы, черт возьми? Когда же? Впрочем, я почему-то со временем приобрёл неосознанную привычку – бродя по европейским улицам или глядя из окна автобуса, твердить про себя одно горькое слово: „Никогда. Никогда. Никогда“.

В Японии этих комплексов не испытываешь. Там все равно кто мы и откуда, бренчит у нас что-нибудь в кармане или нет. И нашим дурным манерам никто не удивляется. В Японии есть мы и они. Есть японцы и все остальные. И ясно, что никогда мы не превратимся в японцев, хотя порою этого очень хочется. Во взгляде, в лице, в поведении, во всем облике японца, с которым ты общаешься, всегда присутствует тонкая плёночка отчуждения, даже если вы хорошо понимаете друг друга. Есть как бы некая тайна, когда-то доверенная этому народу свыше и усвоенная каждым его представителем генетически, делиться которой с нами, пришельцами, он не властен. Впечатления от этой страны планетарного, может быть, космического порядка, поэтому рассказать о них очень трудно.

* * *

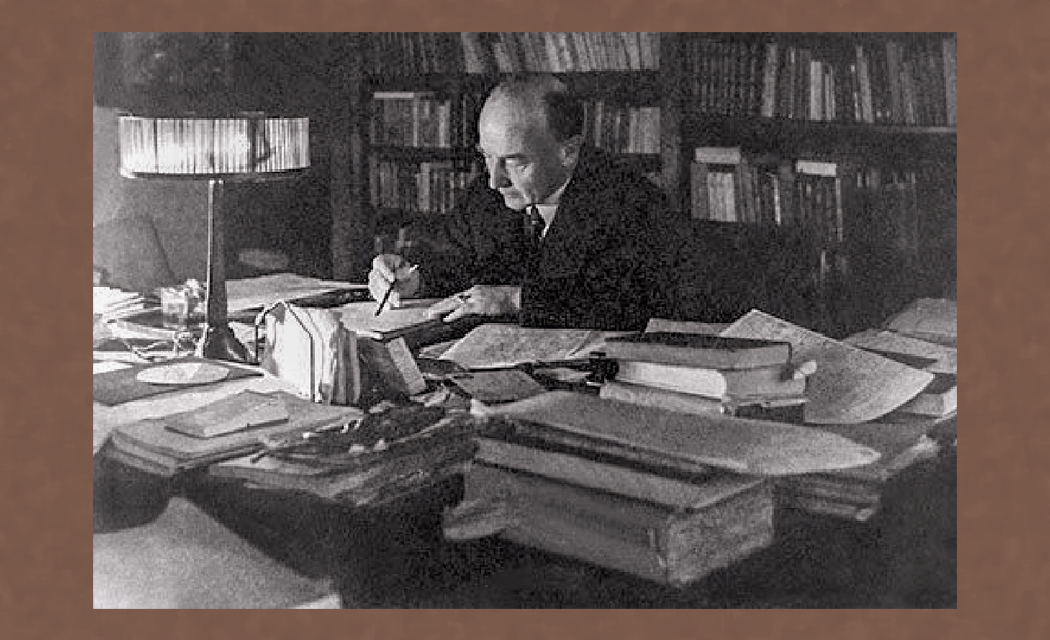

В середине лета 1985 года, прохлаждаясь на хуторе, я получил телеграмму с просьбой готовиться к еще более приятному препровождению времени – поездке в Японию. Предложение исходило от Всесоюзного агентства по авторским правам и Всесоюзного театрального общества, делегация была театральная. Мне предлагалось выступить на конференции „Чехов и современный театр“ на тему о чеховских традициях в современной драматургии. Ну, понятно, как специалисту: делёж сада, продажа дома… Поездка должна была состояться в ноябре.

И когда уже все было готово, мне с извинениями сказали, что я исключён из делегации, так как кто-то на самом верху против. Ну, не поеду так, не поеду, все равно «чеховские традиции» при мне. Но в дело неожиданно вмешался Кирилл Юрьевич Лавров, с которым мы даже не были знакомы. Будучи депутатом и членом ЦК он кому-то там, „наверху“ безбоязненно заявил, что если не поеду я, то не поедет и он. И меня вернули.

Кто это был, этот „верхний“? Кто-то в ЦК? (Какие все же наглые были типы в этом ЦК, прожжённые, бессовестные, пьяные от своей власти и безнаказанности.) Но точно не в Министерстве культуры, потому что начальник над театрами Грибанов говорил мне позже: „– Я им сказал: пусть едет, он для нас договорную пьесу пишет, зачем же ему настроение портить“.

В делегации, кроме Лаврова, были Валерий Иванов, начальник театрального отдела ВААПа, весёлый и находчивый, умудрённый горьким опытом человек, с которым мы испытывали взаимную симпатию, и Темур Чхеидзе из Тбилиси, главный режиссёр театра имени Марджанишвили. В России его больше знали как киноактёра – когда-то он сыграл роль положительного, очень совестливого секретаря райкома, да так убедительно, что многие поверили, что такое бывает. А я так и сейчас не сомневаюсь, что могло быть.

В самолёте мы оказались рядом и из двенадцати часов лета половину проговорили. Мне запомнилось его детское воспоминание: мальчиком бабушка привезла его в Ленинград, чтобы показать знаменитому хирургу его больную руку. Но в клинику была долгая очередь, и она на какое-то время оставила его одного у знакомых, в коммунальной квартире на улице Каляева, в так называемом „египетском“ доме, против которого я сразу после войны жил. Одно время я даже мысленно поселился в этой квартире, представив ее как место действия пьесы под названием „Египетский дом“. Потом я ее написал. Но сейчас не об этом.

Наша поездка была первой после того, как за два года до этого, в 1983-м, японцы бойкотировали гастроли Большого драматического театра. На „Истории лошади“ в огромном зале сидело около сорока зрителей. Это был ответ на убийство 269 человек на борту заблудившегося южнокорейского „Боинга“. Среди них было и шестьдесят японцев. Но острота этой трагедии за два года притупилась, БДТ с „империей зла“ больше не ассоциировался, университетская молодёжь организовала комитет в поддержку новых гастролей. Да и японский центр Международного института театра выступил за возобновление контактов с Советским Союзом. Нашлась богатая фирма „Сётику“, имевшая огромный танцевальный ансамбль типа европейского „мюзик-холла“, который через год должен был отправиться на гастроли в Москву. Вот она, эта „Сётику“ и взяла на себя инициативу нашей мягкой реабилитации.

И вот нам уже отвешивают низкие церемонные поклоны. К нашим именам прибавляется уважительная частица „сан“, на лацканах у нас ленточки с иероглифами наших фамилий. На моей ленточке почему-то семь иероглифов, ну, это, наверное, с именем. Впрочем, переводчица, которую мы по ее просьбе звали Катя, называла меня „Константинович“, так ей больше нравилось. Несколько человек, что нас опекают, говорят по-русски, среди них университетские профессора Накамото, Миядзава и Ёсидзава, убеждённые поклонники советского театра. (Миядзава был инициатором приглашения Анатолия Эфроса на постановки в Японию.)

Оглушённый новизной впечатлений, свалившихся в изобилии разом, я чувствовал себя несколько парализованным. Возможно, что лицо моё имело идиотическое выражение. А каким оно еще могло быть, если через пару часов после выхода из советского самолёта, какие-то солидные люди тебе низко кланяются и почтительно замирают в этом поклоне, как будто ты царственная особа, и ты, не зная, что делать, начинаешь часто кивать головой, будто клюющая курица. Поклон не один, их целая серия. Затем ты снимаешь обувь, вспоминая, успел ли переодеть носки, и тебя усаживают на подушки за низкий стол. Все это в тишине, под однообразные звуки какого-то струнного инструмента, доносящегося невесть откуда. На столе стоит неведомая жаровня немыслимой красоты, может быть, мельхиоровая, из неё идёт пар. Тебе протягивают крошечную фарфоровую чашечку, и ты чувствуешь на губах горячий незнакомый вкус рисовой водки. Что-то подсказывает тебе, что ее надо пить маленькими глотками.

Еще немного и ты начинаешь соображать, что тебя не просто хотят накормить, а втягивают в некое священнодействие. От этого мышцы твои еще более напрягаются, если вовсе не костенеют. В жаровню (или как она называется) бросают несколько тончайших розовых ломтиков особого, «мраморного» мяса, похожих на лепестки, и тут же вынув, кладут на твою тарелку. И предлагают две изящные деревянные палочки. Так же обходятся и с остальными гостями, и пока мы благоговейно едим, то и дело роняя лепестки на тарелку, нам предлагают назвать по одному самому красивому русскому слову. Я почему-то называю „колокол“ и наши собеседники долго обкатывают его на языке, к чему-то прислушиваясь, как если бы им почудился колокольный звон. Затем тебе предлагают еще какие-то экзотические блюда из множества фарфоровых чашечек, и все чаще за столиком звучит слово „компай!“, что означает по-нашему „будем здоровы!“ Все это называлось в программе „Приём-обед в ресторане „Суэхиро“.

Гораздо проще нам было среди студентов и профессоров университета Васэда. Они оказались заядлыми театралами, некоторые владели русским, к тому же это был уже третий день пребывания, когда наше напряжение спало. В университете сотрудники ВТО развернули привезённую ими выставку сценографии, а на видео показали сцены из давнего „Ревизора“, где Лавров играет городничего. И вот после немой сцены Кирилл Юрьевич вдруг встаёт и исполняет монолог городничего в живую. Преображение было неожиданно полным и самозабвенным. Японцы были в полном восторге, мы тоже. Нам было легко там, где мы себя чувствовали профессионалами.

* * *

На второй день, отдавая дань уважения фирме, которая потратилась на нашу поездку, мы посетили ревю „Сётику-ансамбль“. Но перед этим побывали в ее собственной музыкально-хореографической школе. Славные девчушки лет этак по шестнадцати постигали тайны четырёх искусств. В одном небольшом зале высотного здания фирмы девушки пели, держа перед собою круглое зеркальце, то и дело поглядывая, красиво ли у них открывается рот. Пели по нотам под руководством сенсея, учителя, аккомпанировавшего на пианино. В другом зале на безукоризненном паркетном полу их подруги в роскошных кимоно с веерами в руках овладевали каноном старо японского танца, то и дело застывая в позах старинных гравюр. В третьем все сидели на подушечках, положенных на пол, тоже в кимоно, держа в руках сямисен – трёхструнный щипковый инструмент, звук которого, монотонный, загадочный, как будто задумчивый, будет сопровождать нас всюду в Японии.

И только в четвёртом зале, застеленном линолеумом, церемонность девушек покидала. Здесь они приближались вплотную к своей настоящей профессии: одетые в черные трико, обутые в туфли с подковками, лихо отбивали «степ». И были они уже заводными, азартными и простоватыми девицами, каких полно на Гиндзе. Учил и даже слегка покрикивал на них странный, непривычно экстравагантный японец в клетчатых брюках в перчатках и черных очках под козырьком спортивной шапочки. Мы спросили, чего он от них добивается, и он по нашей просьбе, что называется, „сбацал“ немыслимо сложный каскад в лучших традициях манхэттенских, а может, чикагских клубов тридцатых годов. Девицам было далеко до этого, хотя они очень старались.

Учиться им предстояло, кажется, три, а то и четыре года, и мы еще посудачили, что за это время у нас театральный институт кончают. Но когда вечером в переполненном, похожем на крытый стадион зале увидели то, к чему их готовят, поняли, что тут, сколько ни есть, мало. И вообще – как возможно добиться этого, трудно было понять. Зрелище поражало, прежде всего, эффектом синхронности, когда сто девушек, стоя в ряд, с точностью до долей секунды выполняют одно и то же движение. Наш ленинградский мюзик-холл, собранный загадочным для меня Рохлиным, просто пародия, а танцовщицы – ленивые клячи. Ну, может быть, моя просвещённость в этом вопросе не слишком велика, но эта стена девушек производила впечатление единого существа, какой-то гигантской многоножки о ста головах.

Представление в первой его части по жанру было вполне космополитичным. Но во второй мы снова ощутили, что мы в Японии. Это, конечно, был китч, современные фантазии в старом японском духе, рассчитанные на легкомысленную европейскую публику, и все же они трогали красотой стилизации, гораздо, я думаю, более глубокой и подлинной, чем наши „берёзки“.

О театре Кабуки, признаюсь честно, рассказывать не берусь. В память навсегда врезались эти утрированные, как бы кукольные женские голоса, исполняемые мужчинами, мелкие шажки, пластика марионеток, статичность символических поз и жестов, густо напудренные и напомаженные лица. Но главное - трагические проходы главной героини по подиуму через зал, когда от сочувствия к ней – вот неожиданность! – сердце разрывается, хотя ты и знаешь, что это мужчина. Трудно рассказать еще и потому, что представление захватывает тебя целиком, завораживает и парализует, а когда опомнишься, на душе хорошо оттого, что чудо коснулось тебя, а в памяти только общее впечатление.

Так было и в театре Но, гипноз от которого был только еще сильней под действием флейты и трех барабанов. Гипноз не рассеялся даже когда мы пришли в гримуборную главного исполнителя женских ролей в театре Кабуки Утемона Накамуры Шестого по его приглашению. Это он в роли главной героини горестно и необычайно женственно шёл по подиуму, чем растрогал меня до слез. Он уже разгримировался, выглядел усталым, но низко нам кланялся. Его официальный титул – национальное достояние. (Тут мы многозначительно поглядывали на Лаврова с его Золотой звездой на лацкане пиджака). Встреча была хотя и тёплой, но короткой. Присутствовал обязательный мальчик, ученик. Утемон Накамура и сам пришёл сюда в пять лет.

Рассказывать еще и потому трудно, что во всех этих метафорах, символах и перевоплощениях, как мне показалось, и заключена главная тайна нации, расшифровать которую под силу немногим. Они, как бы перенесённые из театра, то и дело нам встречались в быту. И мы начинали догадываться, что вся японская жизнь – одна большая метафора, сплошное иносказание. «Весь мир – театр, а люди в нем актёры» – это, прежде всего, о Японии.

Нам показали еще несколько спектаклей современных японских театров а также „Три сестры“ в театре Хайюдза. Мне стыдно признаваться, но там я скучал. Анатолий Эфрос пишет, с каким наслаждением ставил „Вишнёвый сад“ в Токио и как по его воле эмоционально и напряженно, совсем не по-японски играли актёры. В этом же спектакле все было очень уж по-японски, без тайны чеховского, того, как мы привыкли считать, близкого японцам, мироощущения.

А за несколько дней до отъезда каждый из нас получил письмо:

„Дорогой гость, уважаемый коллега!

Добро пожаловать в Токио, на японско-советский театральный симпозиум! Настоящим просим Вас посетить концерт (Ёсидзава-энгэкидзюку Перфоманс 85) нашей студии. Концерт состоится 22 и 23 ноября в помещении нашей студии, находящемся в Симокитадзава – самом модном, театральном и молодёжном районе города Токио.

Кстати, во время гастролей БДТ в Японии мы имели честь принять к себе в гости членов труппы БДТ, в том числе, Товстоногов-сан, Лавров-сан, Трофимов-сан и т.д. Такао Ёсидзава.“

Ёсидзава-сан был убеждённым последователем, как он говорил, системы Станиславского.

* * *

Мы пришли в студию перед самым началом, сняли обувь и вошли в зал. На скамьях, расположенных под уклон, сидела в основном молодёжь. Сцены не было, было большое плоское пространство внизу, перегороженное простым черным занавесом. В первом действии студийцы, университетские молодые люди, одетые в черное трико, под музыку совершали нечто вроде медитации, отрешались от бренного мира, уходили в себя. Каждый находил для этого свой путь, исполняя череду физических действий. Наблюдать за этим было любопытно, а иногда жутковато.

Во втором действии артисты в тех же трико разыгрывали жанровые сценки – на улице, в магазине, в кафе, в телефонной будке. Освободившиеся душевно и раскрепощённые физически, они давали волю фантазии, импровизации, выращивая зерно этюда на наших глазах. Все это было необыкновенно искренне и пластично, и даже Станиславский, возможно, воскликнул бы: верю!

Публика была довольна, мы тоже, и когда занавес закрылся, мы приготовились уходить. Но Ёсидзава попросил публику не торопиться, так как должно было быть и третье действие. Пошатавшись немного в коридоре, мы вернулись на места, но нас попросили сойти вниз и рассесться по скамьям вдоль стен по обе стороны зала. Была долгая пауза, непременное выразительное средство любого японского зрелища.

И вот неожиданно грянул вальс Штрауса и поплыл занавес. За ним обнаружилась вся труппа, переодетая в европейские костюмы. Мужчины были в смокингах с салфетками, перекинутыми через левую руку. Они играли официантов. Дело в том, что перед ними стояли тележки с дымящимися жаровнями, со всевозможными кушаньями, с бутылками, которые они одновременно – веером! – двинули по направлению к нам. Из-за их спин тут же выбежали нарядные девушки и в тот же миг оказались на полу у ног гостей. Передо мной на коленях, распростёршись ниц, появилось юное создание, хрупкое и нежное, всем своим видом показывая, что готово мне служить.

И действительно, всё ближайшее время я был награждаем таким вниманием, такой готовностью выполнить, нет, даже упредить любое моё желание, такими кроткими и преданными взглядами, что в растерянности посматривал на соседей. Но там совершалось то же самое. И никто не понимал, играют ли девушки роли, или от полноты чувств оказывают искренние знаки гостеприимства. У всех наших на лице замер один и тот же вопрос: «А что теперь делать?» Вот именно: а что потом? И хотя я читал у Овчинникова, что для японской женщины упасть ниц перед гостем, распростёрши руки, обыкновенное дело, все равно было неловко и беспокойно. Выручил Ёсидзава, через некоторое время пригласив нас, четырёх мужчин, в соседний ресторанчик, где угощал «суши».

Когда мы вернулись, молодёжь танцевала. Завидев нас, девушки бросили своих партнёров и увлекли и нас танцевать. Вечер закончился поездкой на двух машинах по ночному городу. Прощаясь, одна прекрасная поклонница БДТ, влюблённая в театр еще с прошлых гастролей, горько плакала на груди Кирилла Юрьевича Лаврова, увенчанной звездой Героя, а он, беспомощно улыбаясь, поглядывал на нас. Ну, как совсем не герой. И мы поняли, что лицедейство здесь в двух шагах от правды жизни.

Конференция прошла хорошо, я сделал свой доклад, наверное, слегка утомив слушателей, хотя Валерий Иванов после каждой фразы, пока шёл перевод, показывал мне из зала большой палец. Он вообще выручал нас в трудные минуты.

Деловая программа была выполнена, оставалось лишь совершить двухдневную экскурсию в Киото. Она прошла как во сне. Я пишу через много лет по памяти, не имея под рукой каких-либо заметок, потому что их не вёл, боясь что-нибудь упустить, не заметить. Передо мной только программа нашего пребывания да несколько открыток и фотографий. И мне порою кажется, что я, действительно, описываю картины, сотканные то ли из яви, то ли из сновидений. Одни возникают в памяти ярко и ощутимо, другие отодвинулись в дымку, еле прорисовываются, как полузабытый сон.

Вот со скоростью 250 километров в час плывёт, слегка разворачиваясь, мимо нас бесконечная долина под Фудзиямой. Быстрее всех улетают назад согбенные фигурки людей с мотыгами, маленькие тракторы, ползущие по расчерченным полям, автомобили. Неспешно уползает гряда холмов, мачты высоковольтных линий. И лишь вдали, давая на себя вдоволь налюбоваться, мягко вздымается Фудзияма. Но и она движется. Что-то в этом пейзаже было от музыки. Я видел и слышал его много раз запечатлённым в искусстве, однажды даже в подлинниках - на выставке Хокусаи в Эрмитаже в конце 60-х. Кажется, он всегда присутствовал в моей жизни, и вот я его вижу, вбираю в себя в деталях и целиком. Но – как драгоценный музейный экспонат – через стекло.

А вот знаменитые парки Киото, – пышные багровые клёны, раскидистые кривоствольные сосны, зеркальные озера – которые служат оправой для храмов, таинственных, многоярусных и, кажется, неземных. Среди них – Золотой, тот, что был сожжён героем Юкио Мисимы, монахом Мидзогути, наследником то ли Фауста, то ли Раскольникова. Теперь храм снова стоит над озером. Поражает слитность природы и архитектуры, не назойливость усилий человеческих рук. Глядя на рукотворные композиции из деревьев, травы и камней, кажется, что природа так и задумала, что иначе нельзя. Все это как-то называлось, принадлежало какому-то стилю и времени, но нам это было неведомо. На меня, как всегда, эта чужая, совершенная по форме и загадочная по смыслу культура наводила грусть. Мысль о вечной разлуке. Я подобрал один кленовый листок и потом много лет носил его с собой в паспорте, пока он не рассыпался.

В парках Киото не устаёшь. И хотя множество туристских групп, преимущественно японских, особенно детских, дисциплинированно следует за своими руководителями с флажками, здесь всегда можно найти покой, остаться наедине то с родником, возле которого лежит антикварный ковшик, то с дивным пейзажем, то с храмом. Даже в саду камней, когда мы туда пришли, никого не было.

А посетители почтительны, тихи, церемонны. Они не в музее, они в святыне. Экскурсия в Киото обязательна для всех школ Японии. Приезжают с дальних островов, из горных и рыбацких деревень. Какой-то мальчик на минуту оторвался от своей группы и, протянув Иванову свой аппарат, попросил разрешения сфотографироваться со мной. „– Но почему со мной? – недоумевал я. – Есть же Кирилл со звездой“. Валерий объяснил: „А потому что ты со своей бородой больше всех похож на иностранца и ему будет, чем в своей деревне похвастаться.“

Тут же в парке мы стали свидетелями, вернее, участниками еще одного театрального представления под названием чайная церемония. Но, возможно, это был сокращённый вариант для европейских туристов. В специальном павильоне нас принимала хозяйка, милая женщина в кимоно, сдержанно приветливая, молчаливая. Один из основоположников чайного ритуала Рикю утверждал необходимость спонтанно-естественного поведения, простоты и непринуждённости всех действий. Когда его спросили, в чем же смысл чайной церемонии, он ответил: „Просто согреть воду, приготовить чай и пить его“. Чем не Станиславский с его: просто естественно себя вести в предлагаемых обстоятельствах?

Но это как парадокс. На самом же деле здесь тоже была система, не менее, а думаю, что и более целостная и сложная, чем у Станиславского – своя стилистика, художественные приёмы и средства, особая пластика тела, веками отработанная декорация и антураж. И, разумеется, своя „сверхзадача“. За тот час, что мы провели в павильоне, мы, несомненно, соблюдали четыре принципа чайной церемонии: гармония, почтение, чистота, тишина. Но вот „сверхзадачи“, боюсь, что не достигли. Сидя на татами с чашкой в левой ладони, я к стыду своему, не думал о «вечном», и меня не посетило «озарение», и я не проникал во «внутреннюю суть» окружавших меня предметов. Я просто с любопытством дикаря простодушно взирал на все, думая о своём, и даже почему-то вспомнил вопрос, заданный в подобной ситуации, может быть, здесь же одной раздражённой русской актрисой: а нельзя ли кофе?

Нет, наши нервы нелегко успокоить.