ПОРТРЕТ ВНЕ ИНТЕРЬЕРА

Бродил я по квартире писателя Горенштейна и думал: «Как же его здесь снимать? Не берлинская квартира девяностых, а типичное советское жильё пятидесятых, прямо какое-то кино Михалкова «Пять вечеров».

Фотографически он никак не хотел вписываться в это «ретро» – так же, как и в собственный образ Фридриха Горенштейна, автора романа «Место», который я, помнится, прочёл в «Знамени» и бегал по знакомым – всё мучился необходимостью поделиться. А тут подоспело «Искусство кино» с «Зимой 53-го года». И, как мир обвалился, – «Псалом»! Всё вместе сцепилось в странное сочетание Горенштейн и Фридрих. Имя совсем немецкое, а Горенштейн – в два слова. Русское горе и к нему немецкое, опять же, – Штейн, то есть камень. Каменное горе горькое… «Псалом» уже ни с кем не хотелось делить (почему – объяснить трудно). Я тогда подумал: вот он, роман столетия – к этому времени все уже порядком объелись перестроечной литературой. На Горенштейна, отводя ему место где-то между Рыбаковым и Гроссманом, косились пресыщенно. Да и заботы накатили другие, отнюдь не литературного свойства.

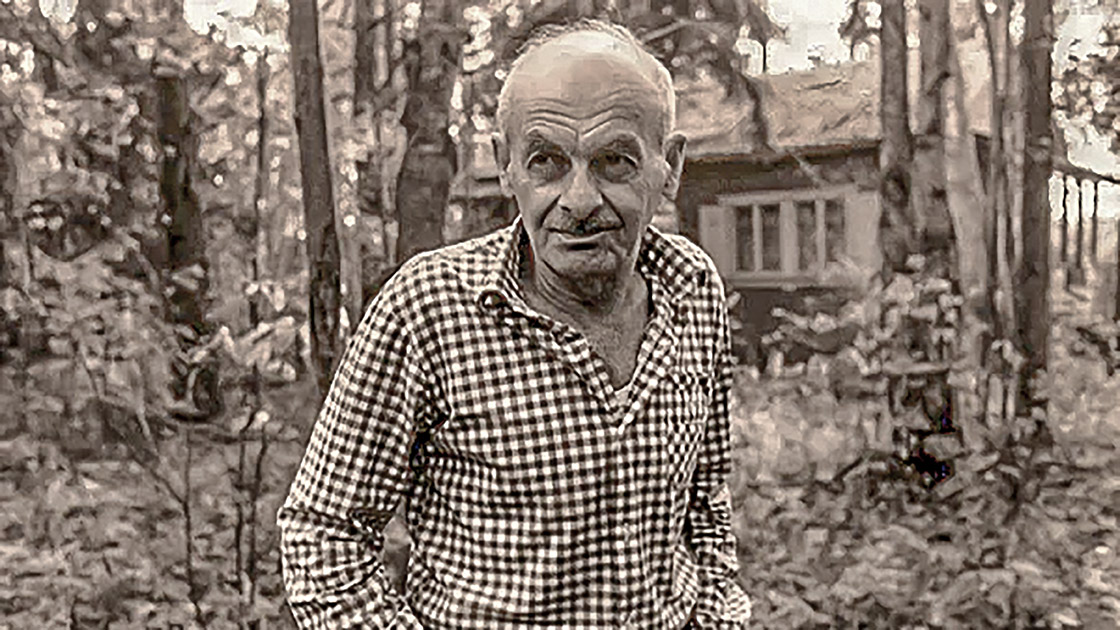

Толстые журналы фотографий не печатали – внешность Горенштейна я воображал… Иногда хочется, чтобы автор хоть как-то походил на своих героев. Но воображение – материя зыбкая. Горенштейн мнился мощным, рослым, русоволосым! Наверное, по ощущению силы от романов. Только потом попалась фотография с пышными бальзаковскими усами. Показался вальяжным…

Снимать Горенштейна меня подрядила Мина Полянская, выпускавшая тогда журнал «Зеркало загадок». У неё была идея очередной номер отдать целиком под памфлет Горенштейна и украсить обложку портретом автора.

В памфлете с раскидистым названием «Товарищу Маца – литературоведу и человеку, а также его потомкам» – Горенштейн язвил и кокошил своих литературных оппонентов чохом и в розницу.

Дня за два до съёмки один журналист в кругу коллег вдохновенно – похоже, от сильной неуверенности в себе – поливал Горенштейна, отказывая тому и в даре Божьем, и вообще во всём. Аргументировал убийственно: тем, что бывал у Горенштейна дома и не обнаружил книг. «Можете себе представить писателя, у которого дома нет книг?» Отсутствие книг фигурировало, как улика в протоколе мента. «Может, он библиотекой пользуется?» – слабо возразил я. Журналист нервно промолчал – видимо счёл вопрос провокационным. Чем-то ушибленный Горенштейном, он вообще делил людей на тех, кто «за» Горенштейна и тех, кто «против». Я-то был «за», и отсутствие у него библиотеки в ступор меня не ввело. Книги были. Немного – но какие-то все нужные; я бы сказал, книги по делу. Вперемежку с рукописями. Сущая «Герника» на письменном столе, и поверх всего развалился наглый соломенно-рыжий котяра. Кажется, Крис.

Поснимать Фридриха на фоне этого безобразия? Не тут-то было. Мы метались между его капризами и моими робкими попытками наладить нормальные съёмочные отношения. К тому же Горенштейн не желал быть «писателем Горенштейном». Похоже, ему хотелось, чтобы я фотографировал его кота.

То ли дело было снимать когда-то, в незапамятные времена, маститого таллинского литератора, чьи книжные полки украшали гипсовые красавцы Собора Парижской Богоматери. Одна горгулья, подобродушнее, смахивала на сочинителя. Между химерами и книгами, согласно его режиссуре, я втиснул писательский лик. Замысел был еще тот. Композиция получилась откровенно карикатурной. У китайцев зеркало показывает человеку тысячу лиц. Интересно, сколько лиц показывает фотография? Маститому парсуна с химерами польстила до чрезвычайности. Он украсил ею кабинет. Завис рядом с портретом дочери – поэтессы. Во время съёмки она охотно скрещивала на груди руки с картинно растопыренными у горла пальцами. Жест, мучительно неестественный, как бы активно намекал на трагизм и наличие поэтической судьбы. Трагизм оказался мнимым, а судьба вполне благополучной, что и отразилось адекватно в творчестве неутомимой строчилы.

У меня было такое впечатление, что в присутствии зрителя Фридрих пытался играть какую-то роль, навязанную самому себе. Он капризничал, иронизировал, ёрничал. Пустился в обычные в таких случаях причитания по поводу собственной нефотогеничности, в основе которых – непроизносимое вслух: «Сделал бы ты меня поприличнее, что ли». Можно бы и прямо сказать, да неудобно как-то. Даже в парикмахерской. (Бывает такое и от сильного комплекса застенчивости).

Инструктированный Миной о правилах общения с писателем Горенштейном, я, тем не менее, начал терять терпение. Мина напряглась. Больше всего она боялась, что я поведу себя с гением недостаточно бережно, что к её ужасу и произошло.

«Так!» – сказал я, стараясь придать голосу твердость. «Вас вообще снимать очень плохо – вы, действительно, окончательно и безнадежно нефотогеничны!» Но Горенштейн простодушно и совсем неожиданно спросил: «Почему?» – «А потому! – В интонацию я подбавил наглости: – Потому что лицо у вас обрюзгшее (что было неправдой), брюзгливое, «бульон» отрастили, ворчите всё время». – «Меня, между прочим, снимали», – изобразил обиду Горенштейн. Я с удовольствием отметил, что настроение его переломилось. Капризная гримаса исчезла. Ядовитый прищур сменился на лукавый (в еврейской лексике соответствующий универсальному «и он ещё будет мне рассказывать!»). Теперь бы тебя и снимать, думал я, пока Горенштейн извлекал такое привычное, незатейливое хранилище фотографий – конфетную коробку с кружевными оборочками и оленем на крышке. Захватанные жёлтыми пятнами вечности, сплошь любительские снимки с отломанными уголками. В основном группки. Из пятидесятых и шестидесятых. Что само по себе всегда интересно. Отдельно в рост Фридрих – молодой, тонкий, чтобы не сказать тощий. И ещё отдельно в конверте: это уже была классная фотография. Именно её он и предъявил. Колючая чёрно-белая печать. В тенях, проработках, по-немецки чёткая композиция. Лощёный Фридрих Горенштейн – европейский писатель. Такой, каким и должно предстать перед публикой. Автор – немецкая «фотографиня» – постаралась. Фридрих выглядел вполне европейским Фрицем. Хоть на выставку или в целлофан заворачивай.

Я спросил писателя, как к нему обращаться. До этого неопределённо выкал. «Зовите, как хотите, хоть Herr Горенштейн». Сошлись на Фридрихе.

Сделав несколько пробных снимков, я предложил: «Фридрих, здесь темновато, пойдёмте на воздух, погуляем». – «Почему нет?» – легко согласился он и на этот раз. Полез в шкаф, достал замшевый пиджак, стал охорашиваться. Пиджак в мои планы не входил. Я уже прочёл его памфлет про «товарища Мацу – литературоведа и человека» и прикинул некоторый фон для обложки. Это должна была быть стена, расписанная граффити. Таких замученных плоскостей в Берлине хватает. Мне хотелось вписать в граффити имена из памфлета. Как бы намекнуть на усталую и давнюю неприязнь автора к виварию этих персонажей. Что-то вроде памятника дедушке Крылову с его зверьём в Летнем саду. Пиджак не годился. Нужна была необязательная куртка. Куртка нашлась. Влезать в неё Фридрих не собирался. Препираясь (он: «Пиджак, между прочим, двести марок стоит», – я: «Ничего, ничего – куртка вас стройнит»), мы оказались на нешумной улице, в сереньком берлинском денёчке и двинулись на поиски фона. Подходящий нашёлся довольно быстро, да ещё и с гранитной тумбой рядом, на которую я небрежным жестом швырнул свою куртку: «Садитесь, Фридрих». Он уставился на меня с подозрением. «Мина, – сказал я Полянской, – попаситесь где-нибудь в сторонке».

Мы о чём-то говорили. Я снимал. Прицеливался. Ждал главного кадра – и почувствовал его, когда Горенштейн сел на тумбу спиной к граффити. Я его спросил: «Почему у вас такое напряжённое лицо? – и, уже совсем от фонаря: – Вы, наверное, и материться не умеете». Он среагировал мгновенно: «Почему? Умею: хьююй». Сказано было с невообразимым акцентом, прелестным сарказмом, уморительным хулиганством и конечно уж – в мой адрес. Но и я среагировал. Нажал на спуск.

Снимок пошёл на обложку. На стене каракули неуёмных берлинских пачкунов. В них органично вписались кудрявые «автографы» персонажей Горенштейна. На переднем плане сам Горенштейн. Хозяин сюжета и жанра.

Всё это было… Потом он исчез. Ушёл в бессмертие. Что иногда случается с писателями. В каких он теперь облаках плывёт?