Сидят (слева направо) М. Слонимский, Е. Полонская, Н. Никитин, Вс. Иванов, М. Зощенко. Стоят (слева направо) Л. Лунц, Н. Тихонов, К. Федин, И. Груздев, В. Каверин. Петроград. 1927 г. Фото М. Наппельбаума.

Серапионы: в Питере и в Европе

Применительно к XIX веку тема «Русские писатели и Европа» (в немалой степени фрагмент темы «Санкт-Петербург и Европа») — многоаспектна: влияние западной литературы (и шире — западной мысли) на творчество русских писателей; жизнь Европы в их книгах; поездки и путешествия русских литераторов; их личные и творческие европейские связи и т.д. Многоаспектность темы сохранялась и в начале XX века — вплоть до Первой мировой войны (недаром говорили, что некалендарный XX век начался в 1914 году). Война и спровоцированная ею революция картину жизни полностью изувечили. В самое пекло военных и революционных событий литература, как ей и полагается в такие времена, с авансцены общественной жизни перебралась, ожидая своего часа, в слабо освещённые закоулки. Окончание боевых действий возвращения русской литературы на авансцену в прежнем ее качестве отнюдь не означало. К 1924 году, когда нэп был еще в разгаре и обывателю казалось, что революция как-то поутихла, до пишущей братии дошло: русская литература в России уже не будет свободной, и граница России с Европой закрыта всерьёз (литературная продукция все более тщательно цензурировалась, поездки писателей за границу стали штучными и, как теперь выражаются, адресными, международная почта основательно перлюстрировалась, приглашения зарубежных коллег в гости оставались неосуществимыми). Вот что, а вовсе не нэп, как обещал Ленин, оказывалось «всерьёз и надолго».

Действительно, всего через пять лет (в 1929 году) сформировалась в России диктатура одной личности (одной, отдельно взятой — как сама эта личность любила выражаться с нелюбимым теперь российской публикой акцентом). Ну, а еще через пять лет, когда русская литература стала официально именоваться «советской», тема «Советские писатели и Европа» наполнилась содержанием уже сугубо формальным, официозным, сводясь, в лучшем случае, к одиночным, контролируемым сверху спецсюжетам. Биение пульса литсвободы по временам оказывалось столь слабым, что требовался изощрённый слух для его обнаружения, фактически же следовало пользоваться врачебным зеркалом, поднося его к остывающим устам…

Перейдём, однако, к Серапионовым Братьям — т.е. переберёмся в обезлюдевший Петроград самого начала 1920-х годов, когда о предстоящих литературе испытаниях догадывались немногие. В Петрограде, вопреки всему, продолжалась литературно-художественная жизнь. Осуществлялась она, главным образом, в Доме литераторов и в Доме искусств силами не только почтенных деятелей пера, оставшихся без газет, журналов и книгоиздательств, а потому на дух не принимавших новый режим и нетерпеливо ожидавших его краха, но и особенно заметной на фоне «мэтров» литературной учащейся молодёжи. Подчеркну, что речь здесь не о пролетарской молодёжи (ее призывно вовлекали в Пролеткульт на предмет тепличного, а потому неэффективного, выращивания будущих писателей, генетически преданных коммунистической власти) — нет, речь о непролетарской молодёжи, относившейся к новому режиму не обязательно враждебно, скорее критично (режим, в свою очередь, относился к ней настороженно по простой причине социально сомнительного ее происхождения). Часть этой непролетарской молодёжи уже имела нешуточный в ее возрасте опыт участия в военных, а не литературных, боях, хотя и успела еще до винтовок и пулемётов отметиться перед самой войной в разнообразных российских «Сатириконах». Понятно, что эта литмолодежь стремилась овладеть профессиональным мастерством, чтобы по-новому отражать в слове только что пережитое и ею самой, и страной в целом. Что касается естественного желания не только писать, но и печататься, то оно оказалось тогда вполне нереальным: жалких бумажных и типографских возможностей города едва хватало лишь на Агитпроп и еще более бездарный Пролеткульт. Застрявшие же в городе профессионалы пера отошедшей эпохи (писатели, филологи, историки, переводчики) с 1918 года существовали без возможности печататься и без каких-либо перспектив по этой части.

Единственным в Петрограде, кто действенно печалился об их судьбе, был Максим Горький — именно в силу этой действенности, а не своего художественного авторитета, ставший центральной фигурой в общественно-художественной жизни города первых пореволюционных лет. Имея не простые, но отнюдь не враждебные и, уж конечно, не формальные отношения с лидерами новой власти, Горький сумел помочь интеллигенции города выжить, т.е. получить от властей свой кусок хлеба.

Проблема питерской непролетарской молодёжи и ее литературных устремлений была оценена Горьким как проблема не сразу. Создав для поддержки городских гуманитариев издательство «Всемирная литература» и поставив перед ним грандиозную задачу дать современному читателю все памятники мировой литературы в русских переводах, Горький убедился, что для реализации его плана попросту не хватает переводчиков. Так, с подачи Гумилёва, Горьким была создана литературная Студия подготовки переводчиков. Она расположилась в доме Мурузи на Литейном (потом перебралась в дом купцов Елисеевых на углу Невского и Мойки, где Горький создал Дом искусств), и занятия со слушателями в Студии вели Гумилёв, Лозинский, Корней Чуковский, Замятин, Шкловский, Эйхенбаум…

Вот когда литературные интересы части питерской литмолодёжи получили возможность проявиться публично… Историю возникновения первой в послереволюционном городе (да и в стране в целом) литературной группы один из ее инициаторов — Михаил Слонимский — спустя восемь лет излагал так: «Просто десять человек, из которых младшему было восемнадцать, а старшему двадцать восемь, встречаясь в обеспеченном дровами и электрическим светом “Доме Искусств”, сдружились, выяснив, что все они — одинаково, но каждый по-своему — любят литературу и хотят работать в ней. Естественно, они пожелали встречаться друг с другом почаще и читать друг другу написанное». Далее были перечислены эти «десять человек»: прозаики Константин Федин, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Лев Лунц, Вениамин Каверин, Николай Никитин, Михаил Слонимский; поэты Елизавета Полонская и Николай Тихонов; критик Илья Груздев (действительно, таков был устоявшийся к 1923 году состав группы «Серапионовы Братья»).

Общепризнанной датой рождения этой первой в послереволюционной России литературной группы является 1 февраля 1921 года. Хотя если б удалось взглянуть из машины времени на тот день и первое «организационное» собрание литкружка в питерском Доме искусств, то половины перечисленных в списке Слонимского лиц на собрании не обнаружилось бы (они вошли в группу в разное время позже) и, напротив, мы увидели бы некоторых участников собрания, справедливо считавших себя в ту пору основателями группы, которые отсутствуют в приведённом списке (например, Виктор Шкловский, Владимир Познер, Николай Чуковский…) — за разъяснением этого и вообще за подробностями и справками отсылаю читателей к своей книге «Судьбы Серапионов».

Если дата рождения Серапионовых Братьев общепризнана, то столь же определённой даты кончины группы никто не знает: называют и 1926-й, и 1929-й, и даже 1932-й годы. По существу, слухи о смерти группы «Серапионовы Братья» возникали уже к концу 1923 года, а то и раньше, так что май 1924 года, когда в Питер из Гамбурга пришло известие о смерти Льва Лунца, на самом деле справедливо можно считать вполне жирной точкой, завершившей недолгую хронологию совместной истории Серапионов. Правда, через двадцать лет вспоминая 1924 год и поминки по Лунцу, К. Федин утверждал: «Его уход объединил нас своей внезапностью, своим трагизмом, сжал нас в тесное кольцо, и это был апогей нашей дружбы, ее полный расцвет, и с этого момента, с этого года кольцо начало слабеть». Но «объединить» можно лишь разъединившихся, к тому же, замечу, эти высокоторжественные слова относятся только к одному, тяжкому для всех Серапионов, дню, к естественному для того момента всплеску эмоций (дело было то ли в кафе, то ли в пивной на углу Невского и Троицкой, где поминали Лунца). Конечно, Серапионы, продолжали существовать и ежегодно 1 февраля радостно праздновать очередную свою годовщину — только группы уже не было, каждый существовал сам по себе и написанное каждым уже сообща не обсуждалось (как поначалу — непременно, пылко и заинтересованно), а просто пили и веселились, старательно обходя «вопросы литературы».

Вот почему слово «Серапионы» в заголовке нашей статьи означает не столько группу, сколько отдельно взятых (в смысле т. Сталина, а не т. Ежова) писателей, объединённых в 1921—1923 годах единством интереса, а потом, еще достаточно долго, сохранявших литературную дружбу. Слово «литературную» тоже уточню, сославшись снова на Федина (теперь уже не на превосходную его книгу «Горький среди нас», а на дневниковую запись 1945 года): «…моя связь с серапионами носила окраску совершенно литературной дружбы и строилась на понимании мастерства, на литературном родстве, даже, пожалуй, на литературной биографии. А дружба сердечная, человеческие привязанности, “приязни“ росли на другой почве, в стороне о г “единомышленников”».

Тут, правда, придётся заметить, что и слово «единомышленники» применительно к Серапионам не вполне точно, даже если речь идёт о тех самых 1921—1923 годах, потому что с самого начала выделялись у Серапионов два идейных крыла, западное и восточное, и некий центр. Серапионы-прозаики распределялись по этим трём «направлениям» так: западники — Лунц, Каверин и Слонимский; восточники — Вс. Иванов и Никитин; центр — Зощенко и Федин. (Несколько иное распределение прозаиков даёт Лунц, отводя Слонимского в центр, а Федина к восточникам; другую, скорее в историко-партийном, а не в историколитературном духе, классификацию спустя 20 лет предложил Федин, поделив Серапионов на «весёлых “левых”, во главе с Лунцем, и серьёзных “правых” — под усмешливым вождением Всеволода Иванова») Если говорить весьма упрощённо, то западники считали, что нужно учиться у западной литературы, восточники, что — учиться не нужно, а надо писать; центристы считали, что учиться нужно, но у русских классиков.

В рамках нашей темы такое структурирование группы, может показаться, сужает количество мыслимых сюжетов. Подчеркнём, однако, что, независимо от внутренних литполемик молодых Серапионов, конкретные европейские сюжеты легко выстраиваются применительно к каждому Серапиону (даже к Зощенко — писателю, литературно наиболее оригинальному, создавшему свой литязык и узнаваемому по любой строчке), а вовсе не только — к их западному крылу. Не будем гнаться за полнотой сюжетов — дефицит журнального места в парадном (для Питера) номере все равно этого не позволит. Ограничимся несколькими, безусловными, «случаями».

Начнём, естественно, с западного крыла, затем перейдём к восточному, центру и, наконец, к отпавшим…

Зовущий «на Запад!» Лев Лунц

Западное крыло Серапионов возглавлял Лев Лунц. Будучи студентом-филологом Петроградского университета, он профессионально изучал западную литературу (особенно тщательно и влюблённо — испанскую). Большинство литераторов еще помнили недавно отошедший век, принёсший русской литературе мировую славу и всеобщее признание. Однако время на месте не стояло, и умиление сменилось анализом: пришла пора формалистов. Вопрос, как сделана «Шинель» Гоголя, поставленный ими в повестку дня и в общем виде ими же решённый, ощущался Серапионовыми Братьями как профессионально значимый. Юный Лунц вопрос «как сделано» распространил на современную русскую литературу и нашёл, что сделано скучно. Т.е. он, конечно, признавал мировое значение Толстого и Достоевского, даже Чехова, но в современной российской прозе ощущал явный отход с великого и правильного пути. Литература, считал он, не делается усилиями одного, пусть даже гения — поле должно быть удобрено массой экспериментирующих, только тогда на нем взойдёт нечто значительное. Утвердившиеся же на литературном поле современные авторы почти не экспериментировали, а, следовательно, и почти не удобряли его (тут Лунц, не смущаясь, называл тогдашние первые имена — Бунин, Зайцев, Белый, Ремизов, А. Толстой, Замятин). Лунцу казалось, что он точно знает ключ к мировому успеху—фабула, занимательность, сюжетность, и знает, у кого надо учиться: Гофман, Дюма, Стивенсон. Замечу точности ради, что, сталкивая, например, романтика Гюго с реалистом Стендалем, Лунц, тем не менее, искусство фабулы ценил у обоих, так что лунцевский лозунг «На Запад!» допускал не одну - единственную полосу движения, однако всех возможных «полос» он, конечно, не учитывал.

С Лунцем спорили, тоже пылко, но по части пылкости он был недосягаем: «его испепелял жар спора, можно было задохнуться рядом с ним». «Правый» Федин, проживший перед тем несколько лет в стране Гофмана, возражал, механистично подменяя понятие сюжетности некоей подвижностью: «ничего не получится, если мы, ради придания подвижности русской прозе, заставим Обломова ездить на трамвае» — так воспроизводит он в мемуарах свой главный аргумент. В итоге восточники, оставаясь на своей позиции, что-то из лозунгов Лунца в расчёт все-таки взяли, и даже в прозе Вс. Иванова некие «западные» подвижки иногда становились заметны. Забавно, что безальтернативные «заветы» Лунца, похоже, находят понимание у теперешних российских авторов, осознающих литературу исключительно как «игру», а вовсе не как «учительство», и мы имеем сейчас в нашей литературе то, что имеем.

За пылкостью Лунца углядывалось яростное отталкивание от подмявшего русскую литературу влияния «общественности»: он полагал, что и события 1917 года внутренне подготовлены именно «общественностью», воспитанной Писаревым, а еще раньше Добролюбовым и Чернышевским, и являются ее апофеозом. Лунц не хотел победы «народников», полагая, что литература существует как искусство сама по себе и сама по себе прекрасна, что в ней нет простого смысла и потому она не нужна власти и должна оставаться бесполезной для неё. Конфликт «литература и власть» Лунц видел отчётливо и требовал честности: власть, как Писарев, должна признать, что ей искусство не нужно.

Лозунг Лунца «На Запад!» не открывал для большинства Серапионов столбовой дороги, и потому не был ими поддержан. В России эту статью Лунца не напечатали вообще; она была оглашена им изустно 2 декабря 1922 года, а напечатал ее в 1923 году в Берлине Горький в «Беседе», где публиковались также пьесы Лунца «Вне закона» и «Город Правды» …

Лунц пробовал себя в прозе, но главным его достижением были пьесы. Он писал их потому, что самый сильный упрёк обращал к русскому театру. Наличие исключений, т.е. русских пьес, им ценимых («Ревизор», например), дела не меняло. Лунцу пришлось самому взяться за исправление ситуации, и созданное им в драматургии оказалось интересно, хотя впоследствии и не востребовано. Евгений Шварц, драматург блистательный, писал, что в пьесах Лунца «был настоящий жар, и сделаны они из драгоценного материала». Пьесы Лунца дороги к русскому зрителю по существу не получили, но их напечатали (частью в Петрограде, частью в Берлине) и путь к читателю был открыт. Самой первой и, наверное, самой значимой оказалась пьеса «Вне закона» (Лунцу было всего восемнадцать, когда он ее написал). Не имея в России большой сценической судьбы, она имела красноречивую театральную историю.

Тут следует заметить, что в собственном творчестве вообще и в пьесе «Вне закона» в частности увлечённый занимательностью совсем юный Лунц говорил, тем не менее, о вещах, крайне для тогдашнего российского общества существенных, — о революции и ее перерождении, о народе и толпе, о толпе и вожде, о вере и разочаровании, об искушении властью. Он действительно старался сделать это весело и живо, помня, что театр — игра, но его театр — игра, заставляющая людей опасно (для власти) задуматься.

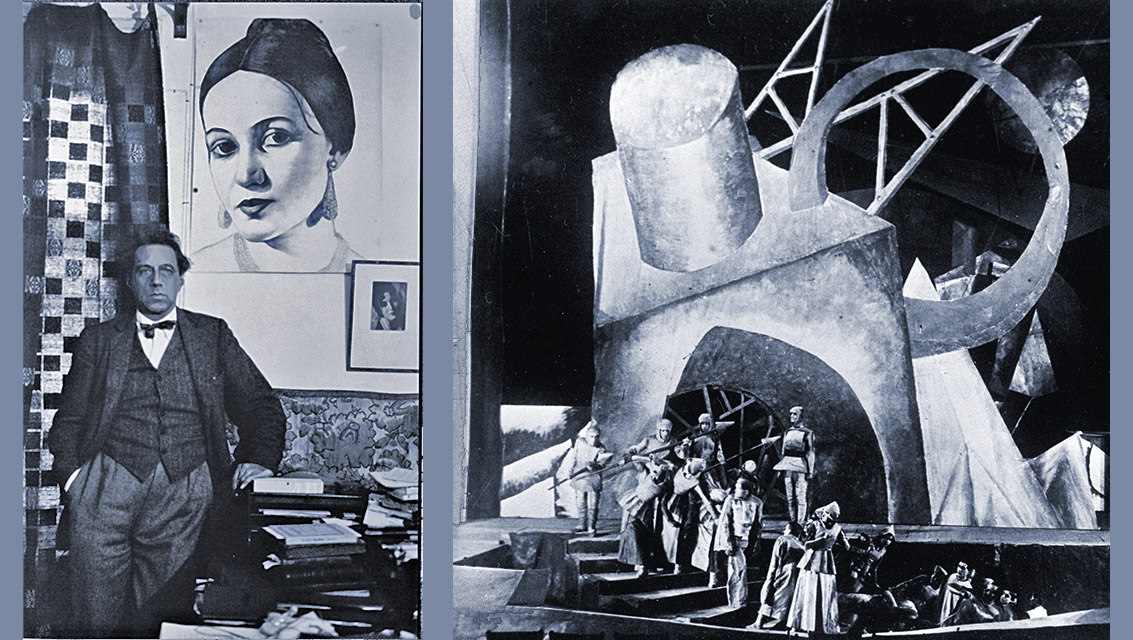

Профессиональное знание истории и литературы Запада позволило Лунцу вполне благоразумно и убедительно перенести действие пьесы — во времени и в пространстве — из современной России в средневековую Испанию. Актуальные для России проблемы оказались, таким образом, несколько зашифрованными. Однако обмануть власть таким способом не удалось — спектакль по пьесе «Вне закона», почти подготовленный на сцене петроградской Александринки (режиссёр Л. Вивьен, сценография Ю. Анненкова), был запрещён по личной команде наркомпроса Луначарского — того самого, которым умилялась «оттепельная» интеллигенция, уже зная, что бывают наркомпросы куда тупее и кровожаднее Анатолия Васильевича, и даже понимая, что дело-то собственно и не в наркомпросах.

В Лунца Луначарский вцепился действительно по-бульдожьи: узнав о постановке «Вне закона» в Одессе, он добился запрещения всех пьес Лунца на всей территории СССР — видимо, понимал, что главные товарищи по партии иное решение ему не простят, а славного кресла покидать не хотелось (лет шесть еще дали в нем посидеть).

Печатать пьесу «Вне закона» запретили, когда Лунц жил еще в Петрограде. Запрет спектакля на сцене Александринки последовал, когда автор, смертельно больной, находился уже в Германии, надеясь, что тамошняя медицина его спасёт. Любивший Лунца Замятин каламбурил в письме, отправленном ему в Гамбург: «Обидно, что “Вне закона” — оказалась вне закона: хорошая пьеса, дай Бог здоровья автору». Здоровья Лунцу желали все его друзья, но с реализацией их пожеланий что- то не заладилось, и 8 мая 1924 года Лунца не стало.