От Тредиаковского до Бродского

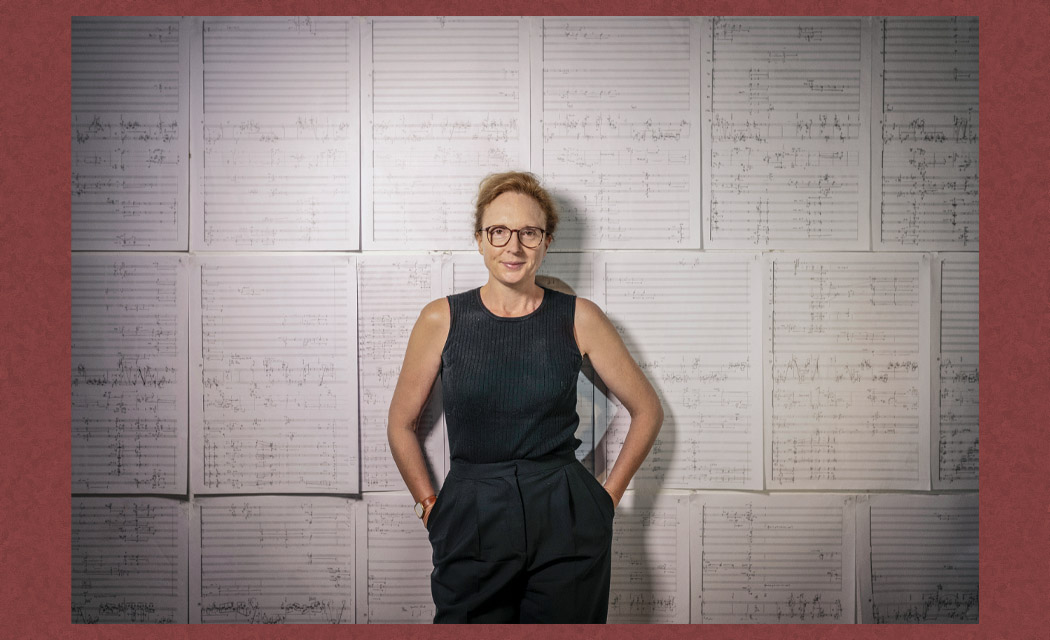

Беседа Михаила Яснова с французским переводчиком Андре Марковичем

Андре Маркович. Да, говорить о Пушкине мне действительно больно. Помнишь, мы об этом с тобой уже разговаривали, когда я составлял антологию поэтов русского романтизма. – составлял с любовью, радостью и, можно даже сказать, с упованием. И все же я чувствовал, что мне не удаётся главное, потому что у меня Батюшков, Жуковский и Баратынский получались такими же, как Пушкин. Когда я сравнивал свои переводы Баратынского и Пушкина. то замечал, что Баратынский по-французски звучит даже лучше, чем Пушкин. И это меня сокрушало. Если ты помнишь, когда я пожаловался на это, ты мне сказал: вынь Пушкина. Пусть будет антология русского романтизма без Пушкина. Пусть будет ощущение, что все готовы к встрече с главным героем, но его – нет! И тогда, благодаря тебе и благодаря этой зияющей ране, которую ты как бы открыл в моем маленьком сердце. я понял, что на самом деле во Франции Пушкина нет. Что, может быть, главное, что есть от Пушкина. – это его отсутствие. То есть, все. что я могу, – показать французам. что существует не поэт, а явление. стихия. Потому что Пушкин соединяет в России и государство, российское, советское, и каждого человека. Потому что только здесь могло возникнуть это замечательное. совершенно непонятное иностранцу выражение: «Пушкин заплатит…* Пушкин одновременно всеобъемлющ и одновременно ничто.

Михаил Яснов. В понятие «Пушкин – русский поэт» безусловно входит понятие «Пушкин – европейский поэт», «Пушкин – европоцентрист», который «втягивал» в себя, в своё творчество самые разные явления европейской культуры. И одновременно делал их высшими достижениями русской культуры, русской поэзии. Эта фундаментальная для нас роль Пушкина, судя по всему, остается чуть ли не единственным подобным явлением в Европе, в которой никогда не было художников и мыслителей такого ранга, настолько же открытых иноязычным культурам и так жадно их впитавших, как Пушкин.

Может быть, учитывая все это, мы и говорим, что Пушкина невозможно по- настоящему перевести ни на один из европейских языков?

А.М. Во Франции не существует одного слова, которое мы часто употребляем по отношению к Пушкину, это слово «родоначальник». Его нельзя перевести на французский. Мы не знаем, что это такое, кто это такой.

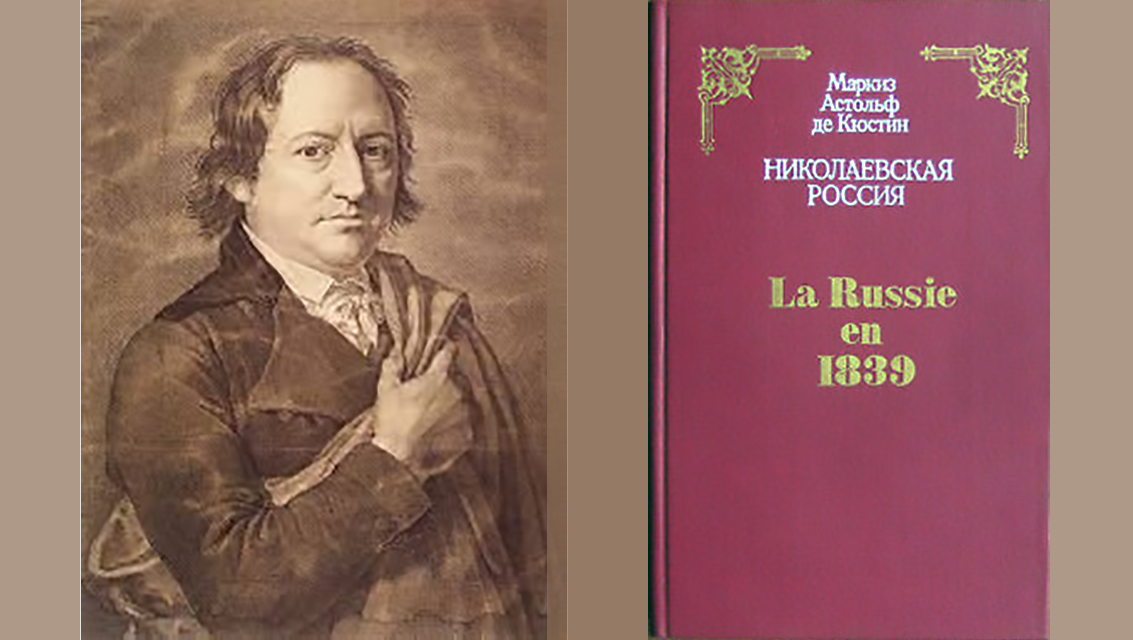

Может быть, Адам наш родоначальник? Русская литература – молодая литература. Древнейшая, но молодая. Получилось так, что Пушкин за двадцать лет работы обобщил, сконцентрировал культуру разных европейских стран. Но то, как он ее сконцентрировал, Европе не интересно. К тому же, я не уверен, что есть такое понятие – «европейская культура». Существует немецкая литература, английская литература, французская литература. Для французской ни английская, ни немецкая никогда не имели существенного значения. Скажем, для Расина или для XVIII века Шекспира нет. Он существует для Вольтера, но, если можно так сказать, «с обратным знаком». Вольтер переводил его на французский, причём два раза, один раз александрийским стихом, а второй, после этого, дословно, чтобы показать, до какой степени Шекспир – варвар. И как он, Вольтер, его облагораживает. Причём это замечательные переводы, эти дословные переводы Вольтера. Пушкин – европеист, но он европеист для того, чтобы понять, – что такое Россия. А Россия для него – средоточие, конечный итог разных европейских культур. В этом смысле мы можем говорить о Пушкине как о европейце разве что в том смысле, что именно при Пушкине Россия стала частью Европы.

Возьмём письма Пушкина. Он пишет по-французски. Но ведь ясно, почему по-французски. Ведь письма для него не есть литературное произведение. Скажем, письма Керн. Это – светский, лёгкий жанр. Или письма Наталье Николаевне, когда она – его невеста. Но как только Наталья Николаевна становится его женой, он не только говорит с ней по-русски, но и начинает писать по-русски, да еще с русизмами, которые Наталья Николаевна, наверное, не понимала. А с Чаадаевым он переписывается по-французски. Потому что Чаадаев с ним всегда разговаривал по-французски и всегда писал по-французски. Хотя сам он был возмущён французской литературой XIX века и говорил, что Виктор Гюго – плохой поэт, классик, который говорит, что он – романтик. Потому что ввёл разграничение между возвышенным и гротеском. Тогда как для Шекспира, истинного романтика, такого разграничения нет. И еще одно: говорить о европеизме Пушкина – это идеология, в том смысле, что, говоря о Пушкине, мы чаще всего говорим о себе. Как во всех прочих случаях. Например, когда Солженицын цитирует Пушкина и, благодаря Пушкину, ругает Синявского за «Прогулки с Пушкиным*, цитаты из Пушкина – правильные. Когда в 1949 году записные антисемиты выступали со своими погромными речами, они цитировали Пушкина и громили космополитов во имя Пушкина, причём цитаты тоже были правильные. То есть, я хочу сказать, что Пушкин, и в этом заключается его невероятное свойство, не только поэт, не только литератор, а больше всего – зеркало.

М.Я. Что ж, будем исходить из того, что Пушкин – в каждом конкретном случае – повод поговорить о себе. Поговорим о тебе. Тем более, что ты уже начал рассказывать о своей антологии русского поэтического романтизма – вне Пушкина, то есть помимо Пушкина. Расскажи, пожалуйста, о своей концепции перевода русской литературы, которая, как мне представляется, важна именно как яркая иллюстрация не только для представлений о связях культур, но и о связях внутри одной культуры.

А.М. Я всегда говорю, что на самом деле перевожу не автора, не одного автора, а цепочку авторов. Я не могу перевести просто Пушкина, я должен перевести то, что вокруг него существует. Так я стал переводить романтиков, Батюшкова, Жуковского, стихи Лермонтова, пьесы Гоголя. Потом мне показалась крайне важной работа над Достоевским, безусловно, и из-за Пушкина тоже, потому что все романы Достоевского построены на разговоре с Пушкиным. Значит, для того чтобы понять, кто такой Пушкин, – а ведь это и есть моя самая главная задача: чтобы читатель мог понять, кто такой Пушкин, – надо было дать представление о Достоевском. К слову сказать, если и существует во Франции Писатель, так это и есть Достоевский. И уж никто не ждал Андре Марковича, для того чтобы убедиться, что Достоевский является великим писателем. Но во Франции всегда видели и переводили Достоевского как философа, мыслителя, я же настаиваю на том, что я не знаю, как он думает, – я стараюсь рассмотреть, как он пишет. И значит, для того, чтобы перевести Достоевского, как он пишет, а не так, как он думает, надо создать, как мне показалось, новый язык, потому что французский литературный язык соответствует очень жёстким логическим правилам литературной речи, которая противопоставляется речи устной. У Достоевского же язык не логический, а эмоциональный. Важно не то, что сказано, а как это сказано, кому это сказано. Важно то, что этот язык не соответствует никаким нормам, которые ему предшествовали. Он сам создаёт свою норму красоты, которая не есть красота общая. Он построен на повторениях отдельных слов и мотивов, то есть, слова или образы, которые повторяются в разных контекстах и повторяются разными действующими лицами, характеризуют не эти действующие лица, но роман как таковой. Французы так обычно не пишут. Чтобы показать, как это сделано по-русски, и причём показать, что это нормальная речь, а не сумасшествие, надо было перевести всего Достоевского. Надо было, чтобы читатель привык. Мои первые романы встречались очень жестко. Сейчас тоже жестко, но люди привыкают. Я перевёл уже шестнадцать книг, и среди них все большие романы, кроме, пока что, «Униженных и оскорблённых».

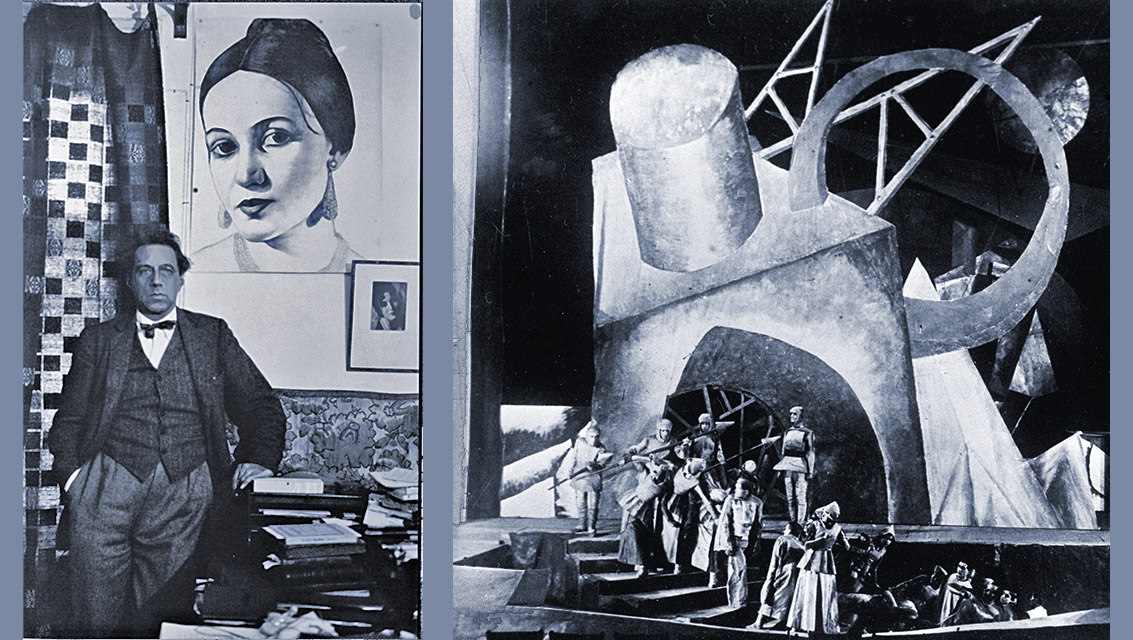

М.Я. Это был, как у нас в своё время говорили, «договор века», когда ты заключил соглашение с издательством «Акте Сюд» на перевод фактически полного собрания сочинений Достоевского одним переводчиком. В России бывали подобные попытки, скажем, перевод полного корпуса романов Пруста, за который в разное время брались А. Франковский и Н. Любимов, но, насколько мне известно, обе эти работы так и не были доведены до конца, да и по масштабам собрание Пруста не идёт ни в какое сравнение с собранием Достоевского. Я когда-то уже писал об этом, и теперь вновь готов повторить, что Андре Маркович работает один как целый переводческий институт. Идея переводить литературу «как контекст»; параллельно – антология русской поэзии от Тредиаковского до Бродского, включая тех романтиков, о которых мы уже говорили… Прибавить к этому списку можно еще многое, вплоть до второстепенных поэтов 30-х годов нашего столетия, интересных, но, возможно, не самых главных. Я, например, необыкновенно люблю твой перевод. Поэмы о рыжем Мотеле» Иосифа Уткина – замечательный перевод. Я вообще люблю эту поэму, но это, конечно, не вершина. Тем не менее, ты все это: - переводишь И – великая проза: Бабель, Платонов… В общем, можно сказать, что твой личный переводческий институт занимается не просто переводом, а создаёт некую мета-идеологию перевода, а точнее говоря, занимается созданием некоего мета-образа русской культуры.

А.М. То. что ты говоришь, мне льстит, однако это не совсем так. Потому что объективного перевода, конечно. нет, и я занимаюсь, если можно так сказать, личным контекстом русской литературы. Это-то, как я вижу русскую литературу, причём не всю русскую литературу, а её определённые нити, и нити эти являются не только историей, то есть фактом, а еще и случаем. Например, я вообще работаю над голосом – что такое живой голос на бумаге? Из-за этого-то мне и интересен, например, Достоевский, но не только. Мне еще интересна традиция сказов. И разных сказов. Я переводил, с одной стороны, Зощенко. Благодаря моей жене Франсуазе. которая знала Ремизова, а я его не знал, я открыл Ремизова, и мы с Франсуазой сейчас пытаемся перевести его на французский. Голос – это прежде всего драматургия. Вот я и перевожу – Льва Толстого, Леонида Андреева, Гоголя, Блока, перевёл все пьесы Эрдмана. Так сказать, от «Ревизора» до «Мандата*. Одновременно у меня появилась «дыра» между «Самоубийцей» и Гоголем. В русской литературе её, естественно, нет, между ними – Сухово- Кобылин. И тогда я перевёл Сухово- Кобылина. Это была одна линия, но другая, совершенно другая – это Чехов. Я один Чехова никогда бы не перевёл. Чехова понимает Франсуаза. хотя она и не говорит по-русски. Она понимает его инстинктивно, это понятно, поскольку есть авторы, которые очень вам близки. Значит, я перевожу Чехова, чтобы работать с нею, то есть, я составляю нечто вроде подстрочника, а потом Франсуаза работает, а потом мы завершаем все вместе. Так и возникает контекст. Исторический контекст.

М.Я. Но насколько такой контекст совместим со свободой творчества? Получается так, что ты вынужден, как ты сам говоришь, нить за нитью разматывать разные литературные традиции, чтобы оказаться внутри этого общего контекста. А как же твоё личное право выбора?

А.М. Во Франции мне обычно задают такой вопрос: вы так хорошо переводите, значит, вы пишете? Что вы пишете? Я вынужден отвечать: я пишу свои переводы. Но творчество переводчика не ограничивается переводом определённой книги. В него всегда входит и выбор того, что следует и что хочется переводить, и отбор внутри каждого автора, который волей или неволей попадает в поле зрения. Вот она, преемственность, вот она, свобода. Это одновременно – лиризм, самовыражение, любовь, в том числе любовь к себе, к своей работе, и это дня меня очень важно. Я бы не смог заниматься лирикой, говоря о себе. Потому что я лично вряд ли представляю художественный интерес.

М.Я. Кстати, что касается отбора, – существует ли для тебя проблема выбора Между классикой и современностью? В переводе, как и во многих других профессиях, естественна специализация. Мне трудно судить, как это происходит во Франции, но у нас нередки случаи, когда переводчик в течение всей жизни остается верен какому-то определённому периоду в переводимой им литературе и довольно редко выходит за эти рамки.

А.М. Признаться, дня меня никогда не стоит вопрос, что это – классика или современность, то, что я перевожу. Перевод «Одиссеи» Жуковского, с моей точки зрения, – самая современная вещь. Меня поражает другое, – что многие не отдают себе отчета, как отдельные современные поэты связаны с классикой. Например, я много перевожу Геннадия Айги, который, по-моему, один из выдающихся русскоязычных поэтов и который многими воспринимается как авангардист, и которого не читают, потому что в его стихах видят совершенную несуразицу. И никто не замечает, что самый близкий ему поэт – Батюшков. Что у него всего два размера – ямб и гекзаметр. И что самый авангардистский поэт Айги, на самом деле, поэт классический. Гораздо более близкий к классике, и к традиции русской поэзии, чем Бродский, скажем. Самое важное в нем (и в этом смысле он истинно русский поэт), самая главная его тема – память, причём, живая память. Это, конечно, память русского авангарда, но и не только. Как может жить стих Батюшкова в современном мире, то есть в мире после Освенцима, что такое значит гармония Батюшкова? Как можно писать гекзаметром, новым гекзаметром, таким стихом, которым пишется эпос? Как можно превращать каждую лирическую миниатюру в эпос, причём в лирический эпос? Что такое лирический эпос? Вот это – истинные, глубинные вопросы для Айги. Этого не замечают. Я же перевожу и Батюшкова, и Айги. Для меня это связано. И потом я перевожу Айги, потому что он необычайно ярко и по-своему понимает Достоевского. У него есть несколько стихотворений, навеянных образами Достоевского, просто потрясающие стихи. Я не понимаю, почему русские читатели этого не видят. Возможно, есть вещи, которые можно видеть только извне. В этом и заключается юмор и трагедия перевода. Если ты видишь вещи, значит, они существуют. Но, может быть, на самом деле их нет? Может быть, я перевожу то, что на самом деле не существует? Может быть, при переводе я превращаю в реальность миражи? Для меня это очень интересный и болезненный вопрос.

М.Я. При всех сомнениях (а они мне с профессиональной точки зрения не только понятны, но и дороги) ты как значительный и серьёзный переводчик безусловно, обладаешь широким кругозором и можешь практически в равной степени оценить самые разные явления в наших национальных литературах. Насколько, на твой взгляд, современная поэзия, в равной степени, французская и русская, являются отражением бытования культур – французской и русской? По крайней мере, русская поэзия всегда была лакмусовой бумажкой состояния российского общества. На протяжении последних двух сотен лет так было, практически, почти всегда. Существует ли эта связь во Франции?

А.М. Во Франции литература и общество не связаны. То есть, может быть, связаны, но поэзия, во всяком случае, не связана. Скажу так: со времён Малларме. То есть, нет, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я все-таки могу говорить только о своей работе. А как это соотносится с культурой, с современным обществом, это уже идеология. Я не хочу говорить об идеологии.

М.Я. Идеология – широкое понятие. В начале нашего разговора ты совершенно справедливо заметил, что, например, говорить о европеизме Пушкина – это идеология, в том смысле, что, говоря о Пушкине, мы чаще всего говорим о себе. Но и шире: на мой взгляд, художественный перевод в России всегда был идеологизирован.

А.М. И во Франции тоже. В определённой степени, мой перевод, моя работа – это тоже сплошная идеология. И если уж думать в этом направлении, то, может быть, имеет смысл остановиться вот на чём. Раньше французская литература принимала иностранцев по мере того, как они становились французами. То есть, она офранцуживала иностранцев и другие литературы. Мы – по крайней мере, Франсуаза и я – стараемся видеть перевод наоборот. Французский язык не существует как единое понятие. Это зыбкое понятие. Всегда в движении. Язык меняется, и его можно менять. Его можно менять переводом. Так же, как французское государство не принимает иностранцев, так и французский язык, французская литература, традиция не принимают влияний и превращают Достоевского, скажем, в Бальзака. Мы говорим, что надо менять французский язык и быть благодарным иностранцам именно за то, что они к нам приходят. То есть, мы занимаемся чисто идеологической работой, не оговаривая, что это – идеология, поэтому об этом так непросто говорить. Мы занимаемся антинационалистической работой. Говоря по существу, быть может, самое главное в работе переводчика – выступать против всякого национализма. Будь он русский, бретонский, арабский – всякий. Потому что жизнь существует только в общении, только в изменении. И это и есть перевод!