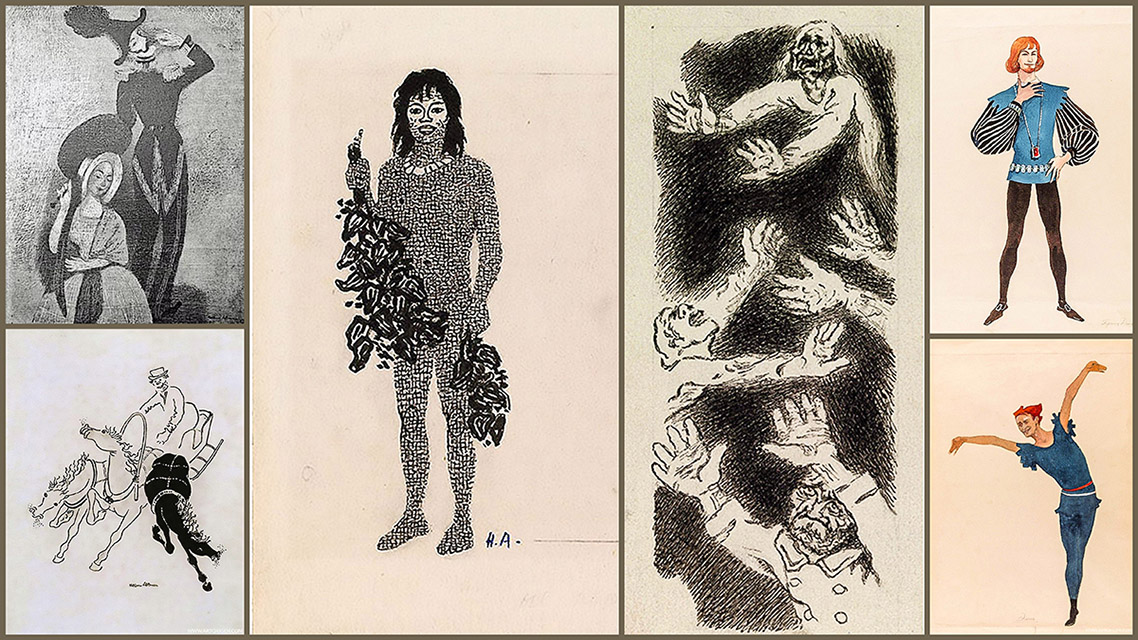

«Старик Альтман»

130 лет назад родился художник Натан Альтман

Это есть художник Альтман,

Очень старый человек.

По-немецки значит Альтман -

Очень старый человек.

Он художник старой школы,…

Целый свой трудился век,

Оттого он невеселый,

Очень старый человек.

О. Мандельштам

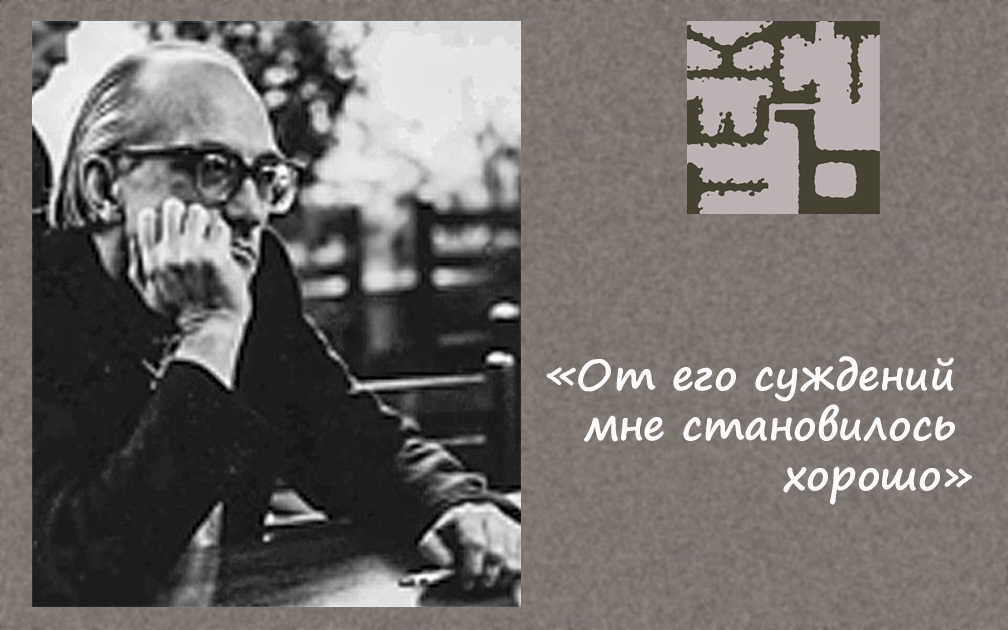

Мне посчастливилось довольно тесно общаться с Натаном Альтманом в течение года или полутора в начале 60-х годов. Он начал готовиться к большой персональной выставке и предложил мне помочь ему составить каталог. Изо дня в день по вечерам я приходил к нему, большей частью в мастерскую. Мы перебирали и сортировали его старые работы, я делал их описания. Мы разговаривали о самых разных вещах — больше говорил он, а я слушал и кое-что записывал, думая, что делаю это незаметно для него.

Мне кажется, что общение со мною его слегка забавляло: я, тридцатилетний искусствовед с нехитрым жизненным опытом и прекраснодушными иллюзиями, внушёнными «оттепелью», был диковинкой в его привычном кругу общения. Тем не менее он вёл себя со мною без всякой снисходительности старшего и более умного, держась тона делового и дружелюбного. Скорее всего я не оказался вполне достоин выпавшей мне удачи, потому что не извлёк из наших частых встреч и разговоров того, что мог и должен был — хотя бы для себя самого, не говоря уж о других. Невнимательность к старым художникам, да и вообще к людям пожившим, обладающим собственным, ничем не заменимым опытом, — это то, о чем я сильнее всего жалею в своей жизни, а исправить уже не в силах.

«Старику Альтману», как я его тогда (разумеется, за глаза) называл, было за семьдесят, и он, в сущности, вовсе не был так уж стар. Людей его поколения (и гораздо старше) оставалось еще немало, и у большинства из них было что за душой и было что поведать. Но едва ли не все они, по крайней мере известные мне, как бы адаптировались к действительности, почти слились с нею. А Натан Альтман так и не слился. Он был вызывающе иным — именно был, а не казался.

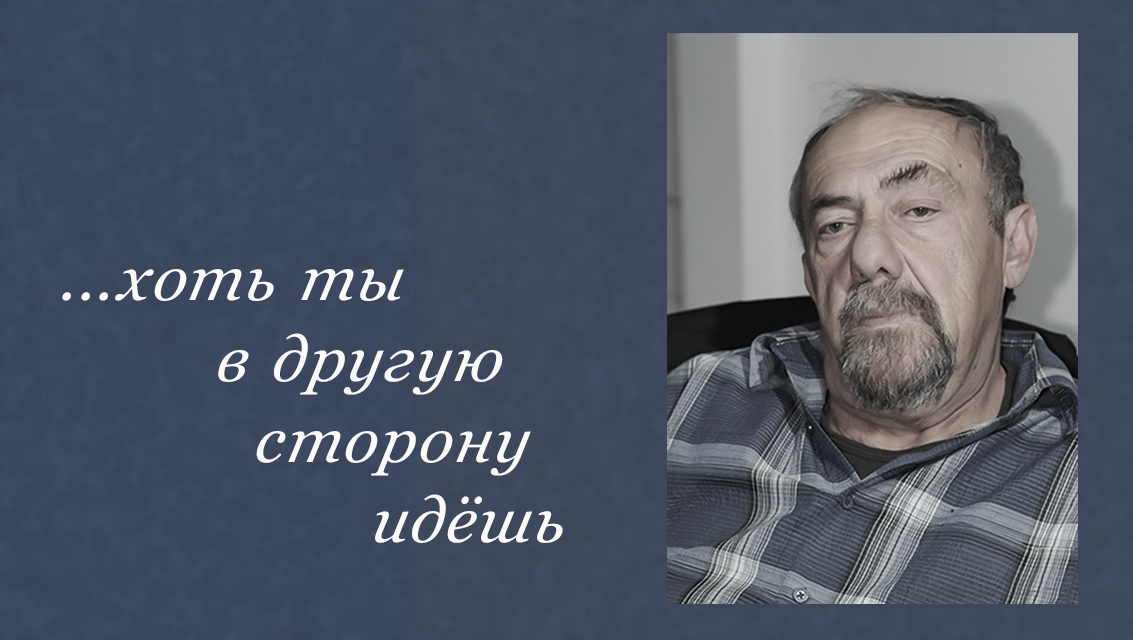

Эту фотографию принёс в редакцию наш друг и всегдашний помощник, фотограф БДТ Борис Николаевич Стукалов. «Возьмите, вдруг пригодится. Я снимал Альтмана в его мастерской, года за два до его смерти. Снимок нигде не публиковался, а жаль». Сперва мы так и хотели: напечатать только фотопортрет, осуществить его «презентацию». Но по счастливому стечению обстоятельств появилась и статья. Значит, все правильно, настал «час Альтмана».

В ауре (тогда мы не знали этого слова), окружавшей его и самое его имя, присутствовало нечто притягательное и чуть-чуть пугающее: он был сродни ангелу, который прикоснулся к чему-то, что всем остальным недоступно и даже чуждо.

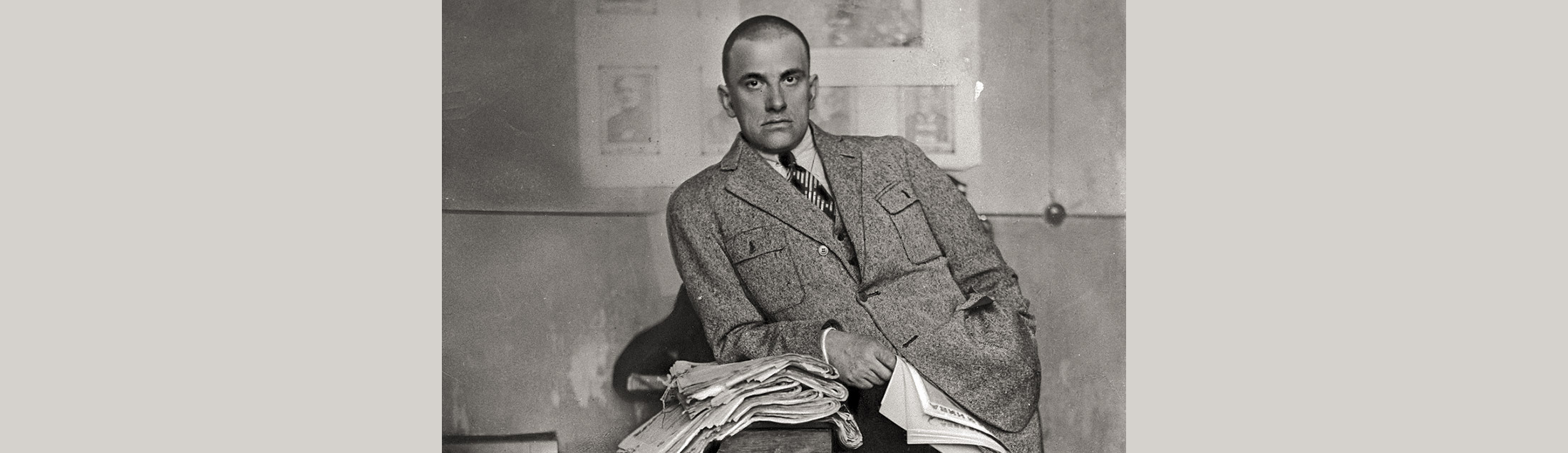

Весь он был какой-то не наш. Со своим диковинным — то ли еврейским, то ли парижским — акцентом, с именами из недавней истории искусства, которые он произносил так, словно речь шла о соседях по лестнице, или о его коллегах по секции художников театра и кино Союза художников («Володя, — упомянул он как-то и пояснил, ощутив моё недоумение: — Маяковский»), с совершенно экзотическим по тем временам опытом длительной зарубежной жизни и некоторыми привычками, вынесенными из этого опыта, — вплоть до манеры вместо галстука повязывать шарфик под рубашку (каюсь, именно у него я позаимствовал эту привычку). Весь он никак не должен был существовать здесь и сейчас — в том же Союзе художников с его драным линолеумом, вонью из туалета, пьяными живописцами по коридорам, договорами на аренду мастерских и заявлениями о матпомощи — со всем, носившим неизгладимую печать советскости.

Он должен был остаться где-то там, по ту сторону — в Петербурге с выставками «Мира искусства» и «Союза молодёжи», с «Бродячей собакой» и «Привалом комедиантов», со скандальными вечерами футуристов и альманахами «Шиповник» или, на худой конец, затеряться где-то на Западе, скорее всего в Париже (который, в сущности, был тогда от нас так же далёк, как и Петербург 1916 года), среди ровесников и товарищей, тихо доживавших свой век в почётном полузабвении, а то и в непочётном забвении — как Наталия Гончарова, Михаил Ларионов, Иван Пуни, Юрий Анненков, — имя им легион.

И все-же он почему-то был здесь, среди нас. Как и Алексей Кручёных, кстати говоря, его однокашник по Одесскому художественному училищу, деливший с ним жилье в течение одного года. Но тот, продолжавший жить и скончавшийся лишь в 1968 году, словно выпал из жизни — настолько, что его всерьёз почитали давно умершим. А Натан Альтман оставался рядом и порой даже бывал на виду, хотя у него-то было мало шансов выжить.

Он не должен был выжить еще тогда, когда вернулся в Советский Союз после семи лет, проведённых во Франции. Шёл 1935 год — трудно понять, что толкнуло его на подобное безрассудство. Правда, в Париже он не имел успеха, но там «чужаки» вообще не проходили, кроме разве что Марка Шагала. Во Франции он, по крайней мере, ничем не рисковал, здесь же рисковал всем — идеальный кандидат на роль агента любой империалистической разведки. Но его каким-то чудом не тронули.

Он тем более не должен был выжить и после войны, когда вслед за кампанией против «космополитов» накатило дело «врачей-убийц». Тут все могло пойти в ход — и сотрудничество с Александром Грановским, и работа в Госете, и в другом Госете, киевском, и просто портрет Соломона Михоэлса, написанный еще в 1927 году, не говоря уж о его совсем нежелательном происхождении. Однако и тут пронесло.

Он уцелел, хотя эти годы были трудными. Редкие спектакли и иллюстрации, очень редкие заказные портреты и всякая случайная работа, вроде какой-нибудь «оформиловки» или перерисовок фотографий для экспозиции Театрального музея, кормили плохо. Изобретательность давнего знакомого портного помогала поддерживать видимость элегантности, но однажды даже тот отказался перелицевать брюки вторично.

Конечно, к началу 60-х годов кое-что переменилось — может быть, совсем ерунда с современной прагматической точки зрения, но достаточно для людей, живших тогда. Натан Альтман вновь оказался как бы на поверхности. Стало больше заказов, пошли и договорные работы для Союза художников. Он стал чаще выставляться. По возрасту ему полагалась доля уважительности. Вдруг вспомнили, что он в своё время делал наброски с Ленина, а столетие великого вождя было не за горами. «Левое» прошлое стало рассматриваться как извинительный грех молодости, болезнь роста.

Он даже рискнул повторить свои эскизы знаменитого некогда праздничного оформления Дворцовой площади в 1918 году (о котором до сих пор принято было отзываться исключительно разносно и показать их на юбилейной выставке в честь 60-летия Октябрьской революции. Именно тогда была запланирована его персональная выставка, хотя готовилась она очень уж неспешно, его можно было повстречать на крупных вернисажах и непременно в кругу почтительных поклонников и поклонниц, причём преобладали поклонницы — к женщинам он всегда был очень внимателен, и они к нему тоже. Порой его можно было видеть в президиумах и слышать на каких-то обсуждениях и художественных советах.

Поражало спокойное достоинство, с которым он держался, причём не только публично: это не было маской. Ведь почти вся его жизнь, а не только предыдущие годы, не была усыпана розами. Ему довелось претерпеть немало трудностей и, что не в пример хуже, унижений, ранящих самолюбие. Даже его триумфальный скачок на петербургский Олимп — приехавший в 1912 году в столицу из какой-то местечковой Винницы, он в 1914-м, двадцати пяти лет, уже автор нашумевшего портрета Анны Ахматовой, и его имя у всех на виду — доставался ему трудно: это было мучительное выкарабкивание из грязи. Унижение перед каким-то винницким полицейским чином, от которого зависело, дать или не дать ему «вид на жительство» в Петербурге, унижение перед Аркадием Аверченко, который, отмокая жирным боровом в ванне, разглядывал его карикатуры — брать или не брать в свой журнал. А в конце жизни—унижение перед членами художественных советов, которые тыкали в его эскизы и предписывали ему убрать шестиконечную звезду с покрова на гробе в иллюстрациях к Шолом-Алейхему. Ему — о котором в своё время писали Александр Бенуа, Абрам Эфрос, Николай Пунин.

Он сохранял в своей неистощимой памяти эти эпизоды, но рассказывал о них без гнева, злопамятности или унизительной обиды — со снисходительной иронией по отношению ко всем их участникам, в первую очередь к самому себе, рассказывал как о чем-то далёком, словно случившемся не с ним.

Его высказывания носили скорее эмпирический характер и как будто не обнаруживали изощренного ума, проникающего в крытую суть вещей. Но он был, что называется, мудр — мудростью человека, немало пережившего и очень чутко реагировавшего на происходящее, причём мудрость эта любопытно соединялась с какой-то мальчишеской непосредственностью, едва ли не наивностью. Как искренне он радовался только что построенной тогда телевизионной вышкой — она, подсвеченная (красное — белое — красное — белое), хорошо была видна, когда я по вечерам провожал его от мастерской на 1-м Муринском до дома на углу Лесного и Кантемировской. «Красавица!» — восклицал он восхищённо. Да разве не наивностью во многом объяснялось его непростительное по возможным последствиям возвращение в Советский Союз?

Его речь была очень немногословна, но точна, конкретна и выразительна, а порой и афористична. Вряд ли он специально заботился об остроумии, но иные из его нечаянных афоризмов, его непреднамеренных bons mots (простите, но иначе точнее не назвать), вроде известной реплики: «Зачем мне звание? У меня есть имя!» («Имья» — произносил он), переходили из уст в уста.

Другой Натан, Эйдельман, тогда еще не успел разразиться своим суждением о нескольких рукопожатиях, которые отделяют каждого из нас от великих прошлого, но меня не раз брала некоторая оторопь, когда, пожимая его сухую и твёрдую руку — смуглую, усыпанную старческой «гречкой», я мысленно перебирал имена тех, кому доводилось ее пожимать до меня’ тех, кто составлял круг его друзей, коллег, просто знакомых.

Круг этот со временем трагически сужался. Это вообще удел старости. Тем более — старости человека, жизнь которого была расколота ходом истории на две слишком неравноценные. Тем более — в городе, которому в течение десятилетий перекрывали кислород. Недаром ощущение вакуума вокруг себя так тяготило Григория Козинцева, его давнего ученика, пережившего своего учителя на два с небольшим года.

Для Натана Альтмана отсутствие полноценной среды, и в первую очередь среды профессиональной, было особенно чувствительно в силу особенностей его дарования. Ведь он был скорее «японец» (интерпретатор), чем «китаец» (изобретатель): каждую новую художественную идею он умел превратить в реальность художественного произведения, существующего по извечным законам искусства — воспринимаемого, действенного. Вот почему было так симптоматично угасание его живописи в 40–50-х годах. Переживший яркий и. плодотворный «французский» период, он не писал уже ничего, кроме театральных эскизов, в которых, в сущности, лишь умело и тонко имитировал трепетную непосредственность натурной живописи, обретённую в результате своего извилистого развития. Ведь ни сценография, ни книжная графика, в которых он так незаурядно себя проявил, не были для него подлинным, сокровенным делом — к ним он обращался главным образом тогда, когда его живопись шла на спад или топталась на месте или, наконец, когда он просто нуждался в заработке.

Задумывался ли он обо всем этом? Внешне он источал спокойствие. Всегда ладный и подтянутый, всегда прямой, как линейка, слегка пахнущий превосходным (заграничным) одеколоном, подвижный без суетливости, со своеобразной фацией очень экономных и. рациональных движений. Никакой сгорбленности, старческой распущенности: он даже на свою палку (памятную многим, с костяным набалдашником в виде черепа) опирался так, словно это был всего лишь изящный атрибут щеголеватого и моложавого мужчины. Он сам был наилучшим воплощением той элегантности, которая всегда отличала его искусство (что, согласимся, можно расценивать по-разному). Он даже в мастерской работал не в каких-то обносках, как большинство его собратьев, а в специально сшитом (по его же эскизу — он и это умел в числе многого) костюме, на котором никогда не было ни пятнышка. Как возмущался он виденным на открытии выставки Сергея Коненкова: «Все неряшливо, недоделано, отовсюду торчат стружки… И сам этот Коненков — неопрятный старик, в бороде какие-то крошки…»

За этой забавной репликой, одной из тех, в которых он время от времени давал выход чувству, скрывалось многое, и не только личное.

Гибкий и изощренный дар Натана Альтмана мог вписаться в любую художественную атмосферу. Все же именно в Петербурге он оказался вполне на своём месте. Здесь он был свой еще до своего приезда — его стремлением к законченности, совершенству, с его брезгливым неприятием всякой размашистой («темпераментной») небрежности, с его феноменальным природным профессионализмом (бывает такой, как природно поставленный голос), поражающим даже в ранних работах, когда он, пытаясь отбиться от внушаемой ему позднепередвижнической реалистичности, улавливал кое-как доходившие до Одессы отголоски новейших веяний, наконец, с его никогда и нигде не изменявшим ему чувством достоинства, и прежде всего достоинства профессионального. Это, конечно, был истинный петербуржец.

Грустно думать о том, что от него у меня осталось так мало: случайные крохи воспоминаний, разрозненные записи. Вот если бы сейчас — сейчас бы мне нашлось о чем с ним поговорить и о чем порасспросить. Но его нет.

Эраст Кузнецов. Искусствовед.

© 2010–2020 «Петербургский театральный журнал»