«Русский Вийон»: история текста

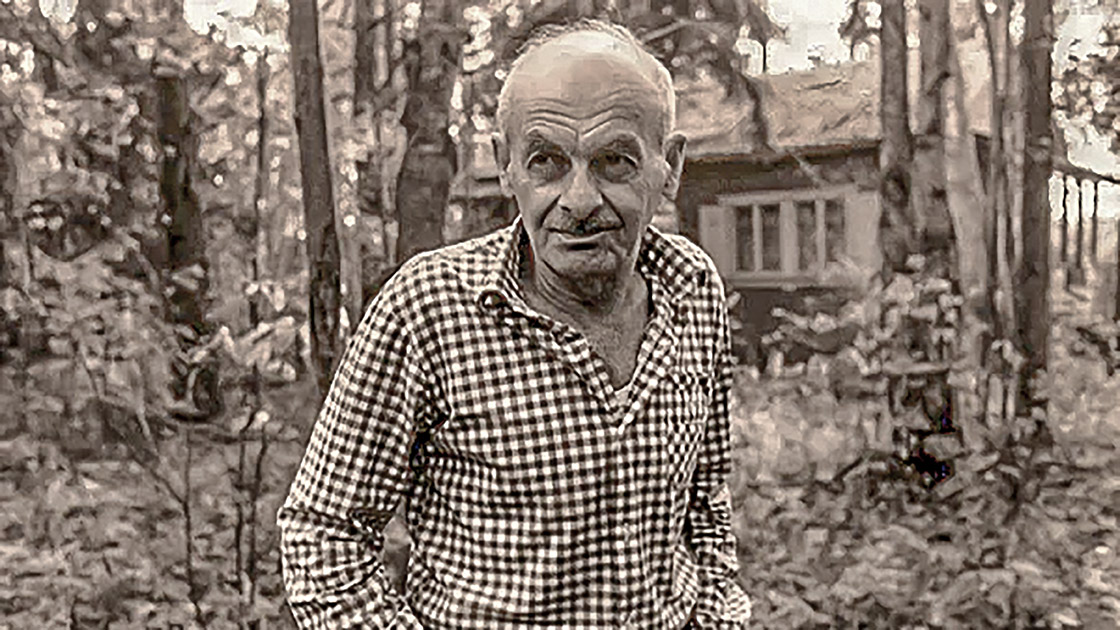

Олег Николаевич Михайлов (18 июня 1932, Москва — 9 мая 2013, Переделкино) — русский писатель, литературовед. Известен как автор исторических романов, а также как исследователь литературы первой волны русской эмиграции. Доктор филологических наук (1992).

Родился в семье офицера. Окончил Курское суворовское училище, 1-ю Московскую спецшколу ВВС (1950), филологический факультет МГУ (1955), аспирантуру ИМЛИ (1958). Публиковался как критик с 1954 года. Уже со второй половины 1950-х выступал как пропагандист творчества русских писателей первой эмиграции, прежде всего Бунина; он смог осуществить первые советские издания И. Шмелёва, А. Аверченко, Тэффи, Е. Замятина, В. Набокова, Д. Мережковского.

Погиб 9 мая 2013 года во время пожара на собственной даче в писательском посёлке Переделкино. Вместе с писателем погибли его архив, библиотека и собрание автографов.

О Франсуа Вийоне мы знаем: французский поэт (год и место смерти неизвестны), воспитывался приёмным отцом, убил в драке священника, сидел в тюрьмах, связал свою судьбу с воровскими шайками, участвовал в кражах и ограблениях, приговорён к повешению. Биографы отыщут совпадения с поправкой на прогрессивность эпохи: кражи личного и государственного имущества, торговля живым товаром, шантаж респектабельных совлюдей (которых он заражал сифилисом через подосланных малолеток), съёмки порнофильмов, тюремные психушки — наша отечественная помойка. Русского Вийона зовут Сергей Чудаков.

В пальто с какого-то покойника

приехал полумертвецом

наверно Соловья-разбойника

напоминаю я лицом.

И лагернику в непознанку

придётся раз попался в сеть

надвинуть шапку-невидимку

и свистом внутренним свистеть.

Да возможно ли это? Жизнь посвятил стихам и был равнодушен к их судьбе. Писал на чем попало — на обёрточной бумаге, на уворованных (у приятелей или из «Ленинки») книгах, а то и просто надиктовывал их по телефону кому-нибудь из благополучных знакомых.

Чем питается ссыльный. Чем Бог пошлёт

перелётную птицу стреляет влёт

и в болотную рыбу летит динамит

когда чувствует он аппетит.

Что мечтается ссыльному. Знает чёрт

он приехал фланёром на антикурорт

и последние деньги тратит на флирт

с местной дамой по имени спирт.

Стихи отправлялись в путешествие, наподобие записки, которую терпящий кораблекрушение запечатывает в бутылку и без всяких надежд бросает в море.

Как новый де Грие но без манон Леско

полкарты аж в Сибирь проехал я легко

и дело пустяка приехал налегке

четырнадцать рублей сжимая в кулаке.

Перевернулся мир теперь другой закон

я должен отыскать туземную Манон

разводку девочку доярку медсестру

в бревенчатой избе на стынущем ветру.

Слышал, что часть стихов могла сохраниться у кинокритика С., другая же до недавнего времени была у меня. Показательно, однако, что, хотя к услугам тонущего были комфортабельные плавсредства в образе многочисленных газет и журналов, выходивших «за бугром», Чудаков не сделал ни одной попытки воспользоваться ими (но охотно дал крутое интервью Би-би-си, кажется, в 1971 году).

ПОРА СКАЗАТЬ, КОГО МЫ ПРОИГРАЛИ.

Не вернутся обратно

эти капли и крохи

эти белые пятна

человеческой крови

все на свете пароли

бессмысленны кроме

содержания соли

в человеческой крови

и волны океана

первобытные брызги

молкнут вдруг многострунно

в человеческом мозге

амплуа сутенёра

продолженье отбора

положенье актёра

на подмостках позора.

Чудаков рано понял, что его дар, что его жадно поглощавший знания о мире мозг были не нужны совобществу, которое отторгло его.

В Министерстве Осенних Финансов

Черный лебедь кричит на пруду

о судьбе молодых иностранцев

местом службы избравших Москву.

Вся Москва непотребная баба

прожигает свои вечера

На столах серпуховского бара

отдаётся ее ветчина.

Франц Лефорт был любитель стриптиза

«всье дела» он забросил в сортир

и его содержанка актриса

раздевалась под грохот мортир.

Табакерка не выдаст секрета

охраняет актрису эмаль.

Музыкальная тема портрета

до сих пор излучает печаль.

.….….….….….….….….….….….….….……

В Ассамблею, на верфь и на плаху

не пошлёт маркитанки рука.

Отчего же я морщусь и плачу

не вдохнув твоего табака?

На третьем курсе факультета журналистики МГУ, будучи профоргом, он сумел провести студенческое собрание, потребовавшее отстранить от чтения лекций наиболее бездарных преподавателей, и с волчьим билетом был изгнан из альма-матер. На этом казенное его образование завершилось. Он сделался завсегдатаем редакций газеток и тонких журнальчиков, осаждал и солидные издания. Стоило поглядеть, как он сидит на подоконнике, забрасывая незнакомого посетителя тучами маленьких глупостей, и вдруг в ответ на серьёзное замечание затыкает ему рот чем-то таким, после чего и пошевелиться нельзя, не порезав язык.

Я тебя не ревную

равнодушна со мной

ты заходишь в пивную

сто знакомых в пивной.

В белых сводах подвала

сигареточный дым

без пивного бокала

трудно быть молодым.

Вне претензий и штучек

словно вещи в себе

морфинист и валютчик

и сексот КГБ.

Кто заказывал принца

получай для души

царство грязного шприца

и паров анаши

заражение крови

смерть в случайной дыре

выражение кроме

тех, что есть в словаре.

Я не раб, не начальник

молча порцию пью

отвечая молчаньем

на улыбку твою

я — убийца и комик

опрокинутый класс.

Как мы встретились котик

только слезы из глаз.

По теории Ницше

смысл начертан в ином

жизнь загробная нынче,

а реальность потом.

В мраке призрачных буден

рванувшись цвести

мы воскреснем и будем

до конца во плоти.

.….….….….….….….….….….….….

там борьба без подножки

без депрессии кайф

и тебя на обложке

напечатает «Лайф»

словно отблески молний

мрак судьбы оттеня.

Это действует морфий

в тебе на меня.

Талант его изредка проблёскивал, прорываясь, например, в «Московском комсомольце» (без преувеличения, замечательная рецензия на убогий фильм «биографического жанра» — «Вместо Сурикова» или интервью с Ильей Эренбургом), но чаще подавлялся на уровне рукописи (не пошедшая по воле боссов «Юности» — престарелых чиновников Преображенского и Железнякова статья о нашем мрачном телевидении — «Зрачок гиганта»).

Чудаков уже тогда не контачил с совлюдьми. Да вот хотя бы его программное стихотворение «Муравейник»:

Этот бред именуемый миром

рукотворный делирий и сон

энтомологом Вилли Шекспиром

на аршин от земли вознесён.

Я люблю театральную складку

ваших масок хитиновых лиц

потирание лапки о лапку

суету перед кладкой яиц.

Шелестящим неслышимым хором

в мраке ночи средь белого дня

лабиринтом своих коридоров

волоки муравейник меня.

Сложим атомы в микрокристаллы

передвинем комочки земли.

Ты в меня посылаешь сигналы

на усах Сальвадора Дали.

Браконьер и бродяга не мешкай

сделай праздник для пленной души

раскалённой лесной головешкой

сумасшедшую кучу вспаши.

Помню, привёл я его в благополучный журнал «Вопросы литературы» и неосмотрительно оставил в коридоре на каких-то четверть часа. Мы писали в те поры с ним обзор поэзии за 1959 год (любители древностей могут найти эту статью, появление которой, даже в усечённом виде, тотчас же вызвало грубо-барский окрик в «Правде»). Когда я вернулся от любезной Кацевой, которая руководила в «Воплях» отделом совлитературы, то узрел, что мой герой схватился в жаркой перепалке. И с кем? С самой Тамарой Лазаревной Мотылевой, несгибаемым борцом за соцреализм и чугунные принципы коммунистической морали. Я не успел даже приступить к роли миротворца: Мотылева резко повернулась от Чудакова и, стремительно сокращаясь в размерах, брызнула прочь по коридору.

— Что ты ей сказал? Чем ты ее так напугал? — подступился я.

— Ничего особенного, — как обычно, несколько манерно растягивая слова, отвечал Чудаков. — Я просто объяснил ей, как отношусь к так называемой «советской литературе». А она возмутилась: «Молодой человек! Вы, очевидно, никогда не были за границей! И потому не знаете, что существуют два лагеря…»

— Ну, и что?

— Я только возразил: «Вы знаете, я никогда не был за границей. Но я прожил восемь лет в Магадане. И видел там не два лагеря, а значительно больше»…

Женщины, которых я изнасиловал,

которым помогал блевать

в шатающийся унитаз

куда они уходят

зачем

зато представители полиции

с переговорными устройствами

с форсированными автомашинами

с прожектором на радиаторе

возникают слишком часто

почему они так назойливы

зачем

разумеется я виновен

незаконно обмениваю слова

арестуйте не дам показаний

зачем

любимая единственная лучшая

ты сохранилась

не спилась не вышла замуж

не участвуешь в демографическом взрыве

нет адреса нет телефона

на мокрый тротуар упадают снежинки

зачем

Да, Чудаков родился в Магадане, в семье начальника лагеря, и прожил там восемь лет. Он помнил, как зеки убили его пятилетнего сверстника, держали трупик в проруби и, регулярно упражняясь в каннибализме, спасали свою грешную плоть. Видимо, оттуда, из детских лет, рвался, не прерываясь, в стихах безответный вопль к Небу:

Остались мы с носом, остались вдвоём,

как дети к ладошке ладошка.

Бессмысленность — принцип, в котором живём

и жизнь составная матрёшка.

<пропущены строфы>

Заманят, заплатят, поставят к стене,

мочитесь и жалуйтесь Богу.

О брат мой, попробуй увидеть во мне

убийцу и труп понемногу…

Писал ли Чудаков политические стихи? Нет, он презирал политику и политиков, хотя многие его строки нашими полуинтеллигентами (жертвами образованщины, если воспользоваться словцом Солженицына) могут прочитываться именно сквозь политическую амбразуру. Да вот хотя бы сонет «Вниз по матушке», посвящённый путешествию по Волге одного выдающегося россиянина*, которого мы обозначим литерами «П.П.» и который свой вояж начал с Симбирска и закончил в Астрахани:

Ильич отсель наш агнец лысоватый

был вундеркинд, а ныне экспонат

висел в петле его мятежный брат

играла мать кучкистские сонаты.

Парад коммунистических наяд

на пляже весь частушечный Саратов

купальник жёлт бел розов и салатов

брег оседлав другой в экстазе азиат.

А ты волшебных дикторш соблазнитель

их благовония не знает телезритель

и шёлковых колен свербящую игру

Европы сын среди тупиц провинциальных

ты жаждешь приобресть в сосудах специальных

на черном рынке черную икру

*в компании тогдашней телезвезды.

Чудаков был воистину юродом нашего больного века, соединявшим в себе плутовство, талант и сумасшествие.

Когда я заперт в нервной клинике

когда я связан и избит

меня какой-то мастер в критике

то восхваляет то язвит.

Направо стиль налево образы

сюда сравненье там контраст.

О Боже как мы все обобраны!

Никто сегодня не подаст.

Хитроумие позволяло ему до времени выскальзывать из расставленных на пути прокурорских силков и крысоловок. Но и когда браслеты защёлкнулись, он предпочёл бараку уголовников психушку и оказался в знаменитой Сычевке. Оттуда он бомбил меня письмами, требуя звонить заступникам. В его шизоидно расширенной памяти хранились сотни телефонов, в том числе и «адреса, по которым слышны мертвецов голоса». И психушка, сумасшествие занимает в его стихах почётное место, рядом с любовью и смертью.

Ничего не выходит наружу

твои помыслы детски чисты

изменяешь любимому мужу

с нелюбимым любовником ты.

Ведь не зря говорила подруга

Что находишь ты в этом шуте?

Вообще он не нашего круга

неопрятен живёт в нищете.

Я свою холостую берлогу

украшаю с большой простотой.

На стене твою стройную ногу

обвожу карандашной чертой.

И почти не добившись успеха

выпью чаю и ванну приму.

В телевизор старается Пьеха

адресуется мне одному.

Надо надо еще продержаться

эту пару недель до весны

не заплакать и не засмеяться

чтобы в клинику не увезли.

Чудаков обладал замечательным даром возвращать слову его докадровое первородство. Однажды, когда мы шли через Москворецкий мост, он схватил меня за рукав и с неподдельным ужасом воскликнул:

— Гляди, какая страшная надпись! — он сделал движение, словно раздирая что-то руками, и воскликнул: «От-де-ле-ни-е связи»!..

Свои стихи, бережно собираемые мною много лет, Чудаков отнял, выкрал у меня и, конечно, потерял. И как папирусы нового Менандра (от ста пьес которого до нас дошли лишь обломки), я отыскиваю теперь в памяти клочья чудаковских стихов.

Поставлю против света

недопитый стакан.

На елочках паркета

гуляет таракан.

Я в замке иностранном

как будто Жанна д’Арк.

Система с тараканом

домашний зоопарк.

Положен по закону

простой советский быт

ушами к телефону

приклеен и прибит

Я вижу в нем препону

не надо ждать звонков

никто по телефону

не скажет Чудаков.

Еще на полкуплета

литературный ход

на елочках паркета

встречаю новый год.

Пью залпом за Бутырку

на скатерти пятно

прибавь расход на стирку

к расходам на вино.

Из этой одиночки

задумал я побег.

Всего четыре строчки

и новогодний снег.

Я не возьму напильник

я не герой из книг

мой трезвый собутыльник

лишь в зеркале двойник

Увы законы жанра

банальности полны.

Спокойной ночи Жанна

нас ожидают сны.

В романе «Час разлуки» я попытался поймать какие-то его черты на кончик пера, назвав Смехачевым, а в «Пляске на помойке» вывел под собственным именем. Ирония и впрямь густо пропитывала его стихи, но была лишь игрушечной шпажонкой против совдубины.

Мы с вами повстречались на коктейле

в посольстве слаборазвитой страны.

Мои манеры были так корректны,

а ваши ноги дьявольски стройны.

А тут еще бесплатные напитки,

бесплатная зернистая икра,

а тут еще бесплодные попытки

достать до завтра полтора рубля.

И сразу страсть безумная объяла

меня и захлестнула словно плеть.

Ваш муж, меня принявши за нахала,

вовсю меня пытался оттереть.

А я представил ночь и солнце юга,

вина со льдом приносит нам стюард

и ты лежишь прекрасная подруга

в купальнике с отделкой леопард.

Ваш муж ушёл и с кем-то он вернулся,

и этот кто-то сделал строгий знак.

Рванул я на балкон и завернулся

в довольно пёстрый иностранный флаг.

Вас увезли в большом автомобиле.

Меня рвало, не находил я слов,

как будто бы в живот ногами били

десятки слаборазвитых послов.

Провал в любви — причина недовольства

отныне черный цвет в моей судьбе,

с тех пор я больше не хожу в посольства

и не ищу конфликта с КГБ.

Чудаков развенчивает миф — один из самых устоявшихся — о поколении шестидесятников.

Кто утверждает, что шестидесятники занимались очищением от сталинской скверны «прекрасного нового мира» ленинизма, а кто убеждён, будто ими выполнялся в совдепии заказ на роль вольнодумцев. Как бы то ни было, ясно одно: под это определение подпадает лишь кучка молодых по тем временам горожан-гуманитариев, с партийными книжицами в кармане или без — не важно, но с обязательным марксистским тавром и престижными родителями из «домов на набережной», большею частью переселившихся в транзитные подвалы Че-Ка.

Никакого единого поколения не существовало, а в хрущевско-брежневской пуще бродили одинокие, помеченные органами бизоны, изредка тоскливо трубившие на просеках. Среди них едва ли не самым одиноким был Чудаков.

Жизнь щекочущая скука.

В Камасутре я прочёл

расщепление бамбука

насаждение на кол

и других событий гамму

я припомнил как умел

поклонение лингаму

море страсти кучи тел.

Но для нас такой излишек

чересчур наверняка

Двух стареющих мартышек

в клетке для молодняка.

Вот зачем в часы заката

уходя в ночную тьму

слово аупаришата

не скажу я никому.

Его стихи могут показаться книжными, но многочисленные литературные гарпуны, вонзавшиеся в нарвала-Чудакова, оставляли лишь метины и шрамы, не проникая внутрь его внутреннего, испуганного эсхатологией мира. Он шутил, передразнивал Пастернака и Мандельштама, охотно играл цитатами, как, например, из Блока: «Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади сената низко кланяюсь ему…» Это, мы помним, стихи о Пушкине, который был богом и для Чудакова.

В истории много пропущено,

но видится в ней интерес,

когда в камер-юнкера Пушкина

стреляет сенатор Дантес.

Не как завсегдатай притонов

за честь, а отнюдь не за чек

прицельно стреляет Мартынов

честняга простой человек.

Нет это не мальчик влюблённый

и даже не храбрый Мальбрук,

а просто поручик Солёный

с особенным запахом рук.

Внизу мелкота копошится,

над нею белеет гора

в истории всюду вершится

убийство во имя добра.

Пусть это пройдёт в отголоске

какой-то вторичной виной

расстрелян в советском Свердловске

один император смешной.

И вот уже новая школа

строкою в поток новостей

расстрелян наследник престола

почаще стреляйте в детей!

На площади или в подвале

в нетрезвом матросском бреду

мы раньше людей убивали,

теперь убиваем среду.

Как сказочно гибнет принцесса

реальная кровь на стене.

Смертельные гены прогресса

трепещут в тебе и во мне.

Или чудаковские строчки, вызвавшие ностальгические реминисценции у Бродского:

Пушкина играли на рояле

Пушкина убили на дуэли.

Попросив тарелочку морошки,

он скончался возле книжной полки.

В ледяной земле из мёрзлых комьев

похоронен Пушкин незабвенный.

Нас ведь тоже с пулями знакомят

вешаемся мы, вскрываем вены,

попадаем часто под машины,

с лестниц нас спускают в пьяном виде.

Мы живём своей тоской мышиной

небольшого Пушкина обидев.

Небольшой чугунный знаменитый

в опустевшем от мороза сквере

он стоит дублёр и заменитель

горько сожалея о потере

юности и званья камер-юнкер

славы песен девок в Кишинёве

Гончаровой в белой нижней юбке

смерти с настоящей тишиною.

Я нашёл забытый листок в старой книжке — стихи Чудакова и клочки диалогов с ним.

Вот жизнь постигнута прозрачные песчинки

фатально крошатся сквозь непрозрачный мозг

аквариум дерьма и госпиталь починки

Дали и Бахчинян под псевдонимом Босх

труба метро как человекопровод

бесплодный элеватор городской

учебный взрыв больших шампанских пробок

коньячных звёзд падучий гороскоп

- Погоди! Погоди! Дальше будет лучше…

Замедленная съёмка в телевизор

на порох падает ленивая искра

невзрачная возможность катаклизма

бесшумный войлок нотного листа

не подчинюсь не примем во вниманье

дрожанье глаз дыханье и касанье

переверните мир одной ресницей

друг сумасшедший брат мой бледнолицый

— Мерзавец, Оставил бы две строчки, остальные пачкотня…

— Нет. Я считаю, что это горящее здание с отдельными выходами.

Но я забыл, забыл его главную поэму (а ведь была еще и вторая — «китайская»!). Ту, в которой «грузинская старуха-инвалидка, рычажною коляской управляя», собирала в стене замка росшие горизонтально грибы: то наклоняясь, то поднимаясь из коляски —

Как Клара Цеткин

открыла заседание рейхстага

под взглядом Гитлера…

Строчки из этой поэмы всплывают на поверхности памяти, словно обломки ушедшего в Маракотову бездну корабля:

Мы все Христы распятые в кроссворде

Или:

Бежал князь Игорь но бежать из текста

известной оперы ему слабо

Но равнодушно местные бандиты

смотрели на усилия старухи

и ей собрав десятку передали

и я подумал что стихи мои

имеют очевидный недостаток.

Они не коротки.

Позабыл и про девчонку с Оленьей губы, мотыльково залетевшую в Москву, которую отбил у Чудакова.

Шаг вправо шаг влево считаю побег

плюёшься кровавой слюною на снег

курортное море бардак-ресторан

простите, я умер я вовсе не пьян

Россия ракет и Россия телег

сегодня китаец вчера печенег

считайте партийным иду на таран

в курортное море в бардак-ресторан.

Написано берег читается брег

восторги невежд и ухмылки коллег

а фильм черно-белый обычный экран

он снят чтобы сделать финансовый план.

Я знаю могила конечный ночлег

похитил девчонку Михайлов Олег

поднимем за это последний стакан

с последней бутылкой пойдём на таран.

В декабре 1973 года по московским гостиным прошелестел слух, что Чудаков, пьяный, замёрз в каком-то подъезде. Из-за океана на это оперативно откликнулся длинным стихотворением «На смерть друга» Иосиф Бродский:

Имяреку, тебе, — потому что не станет за труд

из-под камня тебя раздобыть, — от меня анонима,

как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,

так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,

чересчур далеко, чтоб тебе различить голоса —

на эзоповой фене в отечестве белых головок,

где на ощупь и слух наколол ты свои полюса

в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;

имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от

то ли Духа святого, то ль поднятой пыли дворовой,

похитителю книг, сочинителю лучшей из од

на паденье А. С. в кружева и к йогам Гончаровой,

слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,

обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,

белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,

одинокому сердцу и телу бессчетных постелей —

да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,

в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,

понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,

и замёрзшему насмерть в параднике Третьего Рима.

Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.

Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,

вниз по темной реке уплываешь в бесцветном пальто,

чьи застёжки одни и спасали тебя от распада.

Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,

тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.

Посылаю тебе безымянный прощальный поклон

с берегов неизвестно каких. Да и это не важно.

Но Чудаков и на этот раз изловчился и обманул судьбу. Он воскрес в своём «бесцветном пальто», продавал девиц — обласканному властью скульптору Кербелю и сотрудникам посольства республики Чад (его бандерша, глядя из кухни на них голых, выскакивавших в ванную, заметила: «Я знала, что Чад, но не предполагала, что такой черный»), — обманывал, сутенёрствуя, «лиц кавказской национальности» в гостинице «Россия» (раз они поймали его и порвали ему рот; «Рот мне зашили бесплатно, — хвастался он мне по телефону. — А сто зелёных в носке!»). А затем, в свой черед, любезно пропустил вперёд и знаменитого автора эпитафии, во рту которого, конечно, Харон нашёл причитающуюся ему драхму…

Сегодня он возвращается к нам — стихами при замечательном пренебрежении автора к своим рифмованным детям. И вот испытание: им пришлось исчезнуть, пропасть и остаться лишь в памяти бедного летописца, который понуждён был порою — каюсь — и подштопывать, латать дыры иных чудаковских строчек.

Но я еще найду единственный размер

прямой как шпага и такой счастливый

что почернеет мраморный Гомер

от зависти простой и справедливой.

У мальчика в глазах зажгу пучки огня

поэтам всем с вином устрою ужин

и даже женщина что бросила меня

на время прекратит сношенья с мужем.

Когда умерла его сумасшедшая мать, Чудаков — уже в свободные времена демократии — решил сдать свою однокомнатную квартирку на Кутузовском

проспекте каким-то кавказцам.

Конец был предопределён. Сперва он сам, хорошо подогретый жильцами, подходил к телефону; потом голос с акцентом отвечал, что Чудаков спит; а дальше интересующегося Чудаковым грубо обрывали: «Такой здесь не проживает». Ясно, что его, опоив, заставили подписать заявление о передаче квартиры и зарыли в каком-нибудь Одинцове. Как и у его французского предшественника Франсуа Вийона, дата и место смерти Сергея Чудакова неизвестны.