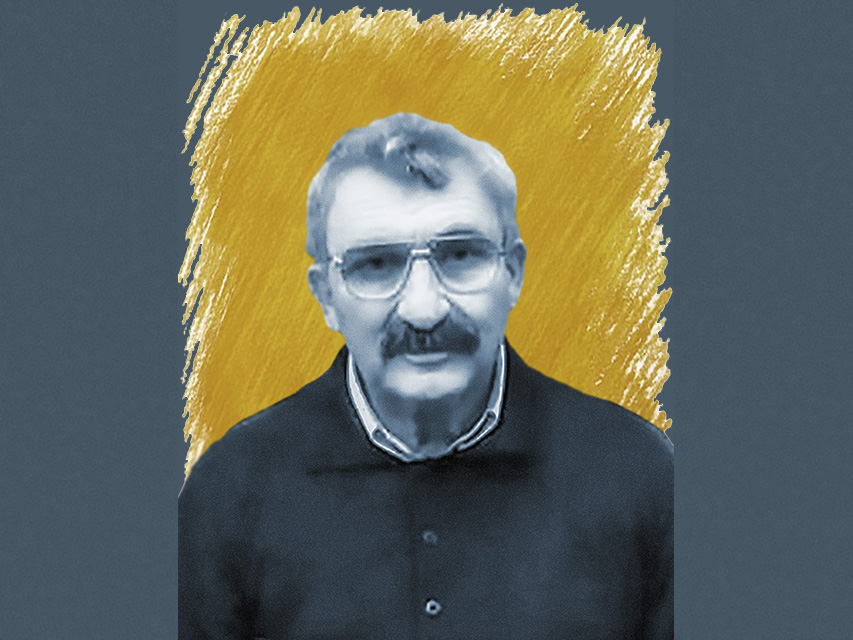

Лев Владимирович Лосев (1937-2009) — русский поэт, литературовед и эссеист. Ниже размещена его статья 1990 года о писателе Сергее Довлатове. Текст приводится по изданию: Лосев Л.В. Солженицын и Бродский как соседи. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010.

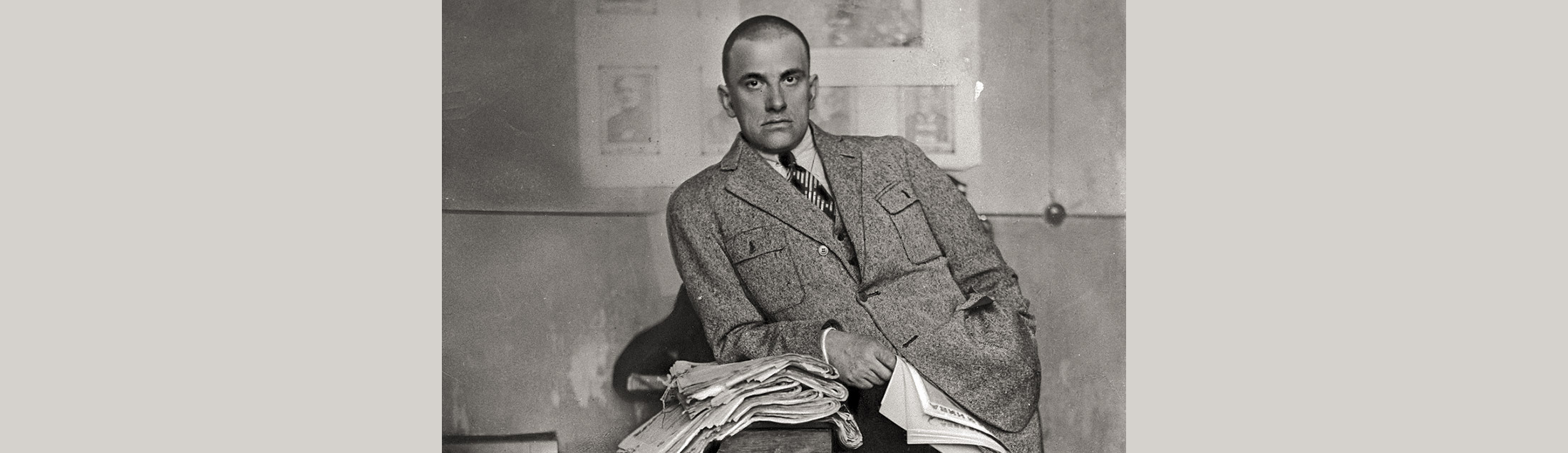

Русский писатель Сергей Довлатов

Утром 24 августа в Нью-Йорке умер русский писатель Сергей Донатович Довлатов. Умер от особо яростного приступа неизлечимой болезни, которая терзала его всю жизнь.

Десять дней не дожил до своего сорок девятого дня рождения. Довлатов был огромный человек, и его уход — это огромная брешь в ткани нашей, его друзей и читателей, жизни. Она затянется, время затягивает все, но жизни вокруг все равно будет меньше, потому что жизни нужно, чтобы ее проявляли, делали видимой, ощутимой. На это способны лишь немногие обладатели особенного художественного дара, и одного из них больше нет.

У Довлатова была гениальность, если использовать это слово не в дурацком смысле литературной табели о рангах, а в прямом значении, — способность к творчеству не благоприобретённая, а врождённая, закодированная в генах. Потому-то эта способность и называется дар, а не добыча. По существу литературный дар — это дар воображения. Когда о ком-то говорят: «У него богатое воображение» — то обычно имеют в виду способность выдумывать, фантазировать. Но воображение писателя — другого рода: писатель воображает, то есть превращает в образы впечатления жизни, которой он живёт.

Знакомы мы были лет двадцать пять, но в Америке виделись нечасто, чаще разговаривали по телефону. Довлатов звонил всегда по делу. С хорошей старинной вежливостью извинившись за беспокойство, он излагал дело ясно и немногословно, что заставляло и собеседника избегать словесной расхлябанности в ответе. Дальше, как правило, следовало нечто вроде примечания, разговорной сноски по поводу упомянутого в деловой части человека или события. В красивом голосе Довлатова появлялась интонация удивления и восторга, сдержанного удивления и сдержанного восторга. Передавая чьи-то слова, чей-то поступок, Серёжа поражался и восхищался: вот ведь как неожиданно может высказаться или повести себя человек!

Чудо творилось в телефонной трубке: информация преображалась в рассказ. Все стёртые персонажи заурядного телефонного разговора, агенты деловых и житейских передряг превращались в героев саги, неповторимых и непредсказуемых. Даже мелкие люди, даже пошлые слова становились занимательными: вот ведь как необыкновенно мелок может быть человек, вот ведь как неожиданно пошл! Есть такое английское выражение «larger than life», «крупнее, чем в жизни». Люди, их слова и поступки в рассказе Довлатова становились «larger than life» — живее, чем в жизни. Получалось, что жизнь не такая уж однообразная рутина, что она забавнее, интереснее, драматичнее, чем кажется. Значит, наши дела еще не так плохи.

Я радовался, слушая Довлатова, и мне всегда хотелось ответить ему тем же, и тут проявлялось еще одно Серёжино качество. Как ни редки талантливые рассказчики, но хорошие слушатели среди них еще реже. Сколько раз было замечено, как у только что пылавшего монологиста стекленеют глаза во время вашей реплики, вы сбиваетесь, торопитесь закончить, досадуя на себя и на собеседника, который, по сути дела, обманывал вас: ведь выясняется, он просто хотел поговорить, покрасоваться, а не сообщить вам что-то. Довлатов слушал всерьёз и похохатывал от удовольствия в ударных местах вашего не такого уж умелого рассказа. Он был не просто благодарный слушатель. Он умел поистине художественно слушать и создал книгу небывалого жанра — «Соло на ундервуде», превратив в словесность, подлинно изящную, милый словесный сор застольных разговоров, случайных, мимоходом, обменов репликами, квартирных перепалок. Эфемерные конструкции нашей болтовни, языковой воздух, мимолётный пар остроумия — все это не испарилось, не умерло, а стало под его пером литературой.

Говорят, что «поэзия — это лучшие слова в лучшем порядке». Но поэзия — это, скорее, новые слова или, по крайней мере, старые слова в новом порядке. «Лучшие слова в лучшем порядке» — это проза, это довлатовское искусство рассказа. Довлатов был абсолютно профессиональный литератор, то есть он знал, как мучительно добываются лучшие слова и каких трудов стоит найти для них лучший порядок.

В одном интервью он говорил: «Десятки раз я слышал от умных и серьёзных людей один и тот же довольно глупый и бесполезный совет: „Запиши точно, слово за словом, свои устные рассказы, и у тебя будет готовая проза“. Только сами рассказчики знают, какое это глубокое заблуждение». И Довлатов называет имена двух прославленных писателей, каждый слыл в своём кругу непревзойдённым рассказчиком и каждый до болезненности трудно писал свою безупречную прозу — Шервуд Андерсон и Евгений Шварц. Довлатов, когда не болел, работал неустанно, а в годы эмиграции выпускал чуть не по книжке в год, но это маленькие книжки, внешне напоминающие сборнички стихов.

Когда прозу Довлатова издадут под одной обложкой, это будет одна книга страниц на четыреста-пятьсот. Писать трудно всем, кроме халтурщиков и графоманов. Почему же одни талантливые писатели пишут из года в год толстые тома, а у других талантливых писателей за всю жизнь на толстый том не накопится? Разница, главным образом, не в личных обстоятельствах, а в личностных. Обильно пишут те, для кого художество есть средство поиска и утверждение истины — в обществе, в истории, в самом себе. Те же, для кого цель художества — художество, пишут скупо. Первый—достоевско-толстовский тип писателя — основной в русской литературе, второй — флоберовский — довольно редок. Много лет тому назад, в пасмурный день, мы встретились на Фонтанке, и Довлатов благоговейно вручил мне потёртую книжку, сокровище его скромной библиотеки, роман Добычина «Город Н.».

Читая эту удивительную книгу мало написавшего и рано погибшего автора, я понял одну простую вещь: так называемая «эстетская позиция» обрекает писателя на значительно более мучительные отношения с жизнью, чем любая иная. Если писатель — художник и только, тогда ни вера, ни знания, ни интеллектуальные способности не приходят ему на помощь. Все, что имеется в его распоряжении, — это жизнь, которой он живёт, и слова. Довлатов принадлежал к этой весьма редкой породе писателей. Он эстетизировал жизнь, о чем бы ни писал, в том числе и о пьяной солдатне, о лагерных паханах и петухах или о подоночных журналистах. Довлатов выстраивал лучшие слова в лучшем порядке, рассказывая о том, как солдаты идут в ларёк за бутылкой или как провинциальный журналист интервьюирует передовую доярку, и все эти случайные, слабые, заурядные человеческие отношения, «вся эта паутина земли», по выражению одного из любимых Довлатовым американских прозаиков, становилась сущностной, значительной и необыкновенно интересной.

Довлатов знал секрет, как писать интересно. То есть он не был авангардистом. После многих лет приглядывания к литературному авангарду я понял его главный секрет: авангардисты — это те, кто не умеет писать интересно. Чуя за собой этот недостаток и понимая, что никакими манифестами и теоретизированиями читателя, которому скучно, не заставишь поверить, что ему интересно, авангардисты прибегают к трюкам. Те, кто попроще, сдабривают свои сочинения эксгибиционизмом и прочими нарушениями налагаемых цивилизацией запретов. Рассчитывают на общечеловеческий интерес к непристойности. Те, кто поначитанней, посмышлёнее, натягивают собственную прозу на каркас древнего мифа или превращают фабулу в головоломку. Расчёт тут на то, что читателя увлечёт распознавание знакомого мифа в незнакомой одёжке, разгадывание головоломки. И этот расчёт часто оправдывается. Чужое и общедоступное, не своё, не созданное литературным трудом и талантом, подсовывается читателю в качестве подлинного творения.

Это можно сравнить с тем, как если бы вас пригласили на выступление канатоходца, а циркач вместо того, чтобы крутить сальто на проволоке, разделся догола и предложил вам полюбоваться своими интимными местами. Или вместо того, чтобы ходить по проволоке, прошёлся бы по половице, но при этом показывая картинки с изображениями знаменитых канатоходцев. Со всем поверхностным мифотворчеством современной прозы Довлатов разделывается одной строчкой в «Соло на ундервуде»: «Две хулиганки — Сцилла Абрамовна и Харибда Моисеевна». Сюжеты его просты, «как в жизни». Он говорил: «Я особенно горжусь, когда меня спрашивают: „А это правда было?“ — или когда мои знакомые и родственники добавляют свои пояснения к моим рассказам, уточняют факты по своим воспоминаниям — это значит, что они принимают мои измышления за реальность». Парадоксальным образом в отношении к сюжетосложению «эстет» Довлатов совпадает с писателем достоевско-толстовского типа, Солженицыным, которого тоже постоянно заботит, чтобы в прозе было «как на самом деле».

При этом Довлатов отнюдь не плоский натуралист. Проза его часто откровенна, но никогда не похабна. Он рассказывает, «как на самом деле» было, но в нашей памяти создаваемые им образы людей и животных становятся фигурами мифологических пропорций. Деды, отец и мать, жена, брат — реальные люди, о чьих реальных делах идёт речь в книге под названием «Наши». Но в то же время эта книжка производит впечатление мифологического цикла, начинаемого с рассказов о сокрушённых Кроносом гигантах прошлого, до рассказов о верных Пенелопах и неунывающих улиссах недавнего времени. «Здравствуй, брат, писать очень трудно», — приветствовали друг друга петроградские писатели, называвшие себя «Серапионовыми братьями». Евгений Шварц пишет в мемуарах о Борисе Житкове: «„Офицер в белом кителе“!! „Офицер в белом кителе“! — повторяет Борис, отчаянно и уничтожающе улыбаясь. — Так легко писать: „…Офицер в белом кителе“». И Шварц, той же школы мастер, поясняет: «Эта чеховская фраза, видимо, возмущала Бориса тем, что используется уже готовое представление. Писатель обращается к уже существующему опыту, к читательскому опыту».

Это петроградская литературная школа писательства, требующая постоянного поиска единственных слов для выражения единственного видения и при этом внешней простоты, такой отделанности, чтобы казалось, что не сделано вовсе — само получилось; это проза сродни акмеистической поэзии. Это проза Житкова, Шварца, Добычина, Василия Андреева, в другом жанре — Тынянова; это — самая затоптанная хамской советчиной литературная школа (потому что если уж хам благодушен и попустительствует, так уж скорей чему-нибудь позаковыристей, «чтобы видать было, что красиво»). А все же не вытоптали совсем, что-то всегда пробивалось, как пробивалась трава сквозь петроградские мостовые в двадцатом или сорок втором году. Одну из своих последних газетных статей Довлатов посвятил памяти людей, «достойных любви, внимания и благодарности», тех, кто в крутые времена сохранил человеческое достоинство и литературную традицию, что, по существу, одно и то же, когда мы говорим о петроградской литературной традиции.

Вера Фёдоровна Панова, Леонид Николаевич Рахманов, Юрий Павлович Герман, Геннадий Самойлович Гор, Виктор Семёнович Бакинский, Израиль Моисеевич Меттер, Кирилл Владимирович Успенский, Давид Яковлевич Дар, Глеб Сергеевич Семенов; Довлатову, так же как его однокашникам Битову, Вахтину, Вольфу, Голявкину, Грачеву, Ефимову, Марамзину, Нечаеву, Попову, повезло с наставниками. В этом смысле их литературная судьба началась куда счастливее, чем у москвичей, где главным патроном молодых был Катаев, чей гремучий стиль вполне соответствовал рептильной морали стилиста. В петроградской школе не учили писать плохо (катаевский «мовизм») — учили писать хорошо. Здесь не учили, взявшись за руки, дружной ватагой отвоёвывать «литплощадки». По словам Довлатова, Меттер говорил ему: «Жизненные неурядицы не имеют абсолютно никакого значения… Литература — лучшее дело, которому может и должен посвятить себя всякий нормальный человек». За то и выпало на долю этого не старого еще поколения. Умерли старший из «горожан», как их иногда называли, Борис Вахтин, и младший, Сергей Довлатов.

Жизнь была недолгой, но литературная судьба Довлатова сложилась счастливо. До тридцати семи лет он жил на родине, где его как писателя подвергали бесконечным унижениям. Он об этом весело рассказал в своей «Невидимой книге». Он много работал, но практически ничего так и не смог напечатать в своей стране. Но вот что он пишет за три месяца до смерти: «Оглядываясь на своё безрадостное вроде бы прошлое, я понимаю, что мне ужасно повезло: мой литературный, так сказать, дебют был волею обстоятельств отсрочен лет на пятнадцать, а значит, в печать не попали те мои ранние, и не только ранние, сочинения, которых мне сейчас пришлось бы стыдиться». Это очень характерное для Довлатова высказывание; характерно и то, что он вставляет «так сказать» в упоминание своего литературного дебюта, и то, что он стыдится своих ранних сочинений, то есть тех самых, которые сразу прославили его в Ленинграде как необычайно одарённого молодого писателя. Довлатов всегда был слишком профессионален, чтобы гениальничать. Даже когда ему предложили назвать классика, который служит ему ориентиром, он назвал Куприна. Назвать Толстого или Чехова, с его точки зрения, было бы нехорошо, неловко.

Двенадцать лет его второй жизни, на Западе, — это взрыв литературной известности. Одна за другой выходят циклы новелы, повести: «Компромисс», «Зона», «Заповедник» (моя любимая вещь у Довлатова), «Наши», «Иностранка», «Филиал». Навык изящного и точного письма помогает Довлатову стать одним из самых продуктивных и популярных эссеистов эмиграции. Его имя стало знакомо огромной аудитории на родине благодаря регулярным выступлениям по радио «Свобода». В англоязычном мире Довлатов из русских писателей, пожалуй, по известности стоит непосредственно вслед за нобелевскими лауреатами Бродским и Солженицыным. Только американцы знают, какая это мера литературного успеха — напечататься в журнале «Ньюйоркец».

До Довлатова только одного русского прозаика признал журнал «Ньюйоркер» своим постоянным автором — Набокова. Успех Довлатова в переводах на английский интересен. Конечно, и сам Сергей охотно признавал, что есть писатели не менее, чем он, заслуживающие читательского интереса на Западе. Но, увы, непереводимы. То есть перевести-то можно, если постараться, и соответствующие идиоматические выражения подобрать, и найти правильный стиль. Но сама природа русского литературного художества слишком уж основана на взаимопонимании между писателем и читателем. Писатель и читатель уже и забывают порой, что говорят на языке намёков в третьей и четвертой степени, что словами они пользуются не для выражения идей, а вроде как междометиями. Попробуй переведи этакое. А Довлатов с его исключительно точным и красивым русским языком прекрасно переводится. Ибо та литературная школа, к которой он принадлежит, требует поиска точных выражений для точных смыслов, отдаёт предпочтение недосказанности перед лирическим излиянием, иронии перед патетикой. Такая литературная идиома, такая художническая ментальность знакома читателям Генри Джеймса, Фолкнера или Чивера и Апдайка.

Всякий специалист знает, что, несмотря на колоссальную роль, которую сыграла русская классика прошлого века в западной интеллектуальной жизни, английских текстов Гоголя, Достоевского и Толстого, по-настоящему адекватных оригиналам, нет. А вот Тургенев и Чехов на английский переводятся со всеми нюансами текста и подтекста. И Довлатов. Наши последние разговоры крутились, главным образом, вокруг публикаций. В России Довлатова «открыли» и государственные, и «неформальные» издатели. Пожалуй, он отдавал предпочтение первым. Вторые его напугали. «Звонит мне один, говорит: издам в течение двух месяцев, тираж триста тысяч. Я спрашиваю, а продавать-то как будешь? А он говорит: а что продавать (в голосе Довлатова звенит восторженная интонация) — дам глухонемым по трёшке, поставлю возле метро, и будут продавать». Довлатов и в нищих эмигрантских издательствах старался придать своим книгам привлекательный книжный вид: литературное изделие должно быть доведено до конца, отделано. Но главное — он был счастлив: его читают, будут читать. Он и моими публикациями в России занимался охотно и предусмотрительно: очень уж ему хотелось, чтобы была у нас нормальная литературная жизнь.

Как и все настоящие писатели, Довлатов немало писал о смерти. В «Соло на ундервуде» он с удовольствием цитирует заметку из нью-йоркской газеты «Новое русское слово»: «В Гондурасе разбился пассажирский самолёт. К счастью, из трёхсот находившихся в нем пассажиров погибло только девять…» Там же из того же издания похоронное извещение: «Преждевременная кончина Марика Либмана». Одна из лучших новелл Довлатова первоначально называлась «Чья-то смерть и другие заботы». Фабула ее основана на анекдоте: устроили официально пышные похороны партийного работника, но перепутали гробы в больнице. Автору — герою рассказа — в порядке общественной нагрузки надо выступить над могилой вдвойне неизвестного ему человека. И вот, когда он начинает свою бессмысленную речь, незаметно для читателя происходит перевоплощение, автор становится мертвецом: «Могилу окружали незнакомые люди в темных пальто. Я почувствовал удушливый запах цветов и хвои. Борта неуютного ложа давили мне плечи. Опавшие лепестки щекотали сложенные на груди руки. Над моим изголовьем суетливо перемещался телеоператор. Звучал далёкий, окрашенный самолюбованием голос…» Он хотел, чтобы о смерти писали с юмором и грамотно, избегая самолюбования и прочей стилистической безвкусицы.

24-26 августа 1990

Из: philologist.livejournal