Борис Ефимович Галанов (настоящая фамилия Галантер) — советский критик, литературовед. Участник Великой Отечественной войны. Основная сфера интересов — литература и искусство советского периода. Член союзов писателей СССР и Москвы. Произведения публиковал под фамилией Галанов. Борис Галантер в 1939 году окончил МИФЛИ имени Н. Г. Чернышевского. Во время Великой Отечественной войны военный корреспондент «Правды», сотрудник армейской газеты 18-й армии. В 1960-1963 гг. — заместитель главного редактора журнала «Советский экран», с 1963 — член редколлегии «Литературной газеты», руководил отделом искусств.

Кто вы, Жан Иньяс Изидор Жерар?

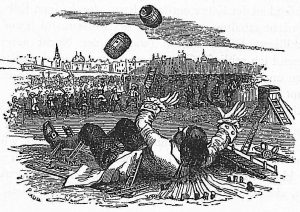

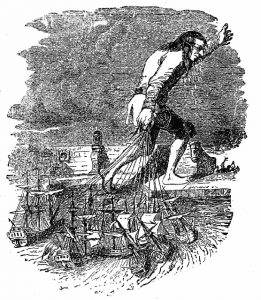

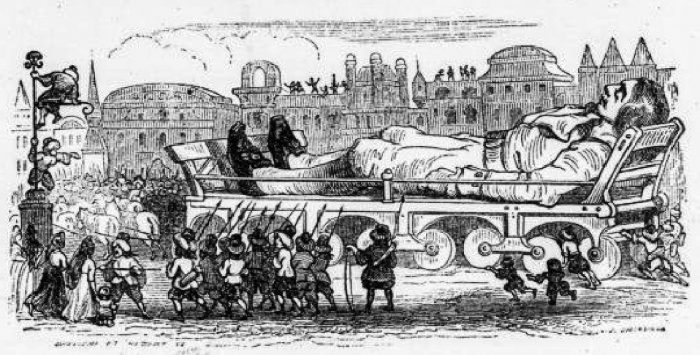

Навряд ли длинное это имя что-нибудь скажет читателям. А псевдоним — Гранвиль. Вспоминаете? С трудом?.. Увы, такова судьба многих художников книги. Рисунки знают, любят еще с детских лет. А вот имя автора!.. Одним словом, пригласим на помощь иллюстрации — знаменитые классические рисунки к «Робинзону Крузо» Даниеля Дефо и к «Путешествиям Гулливера» Джонатана Свифта. Может быть, так дело пойдёт быстрее. Кто же не помнит их? Вот Робинзон, губернатор необитаемого острова, в одежде, собственноручно сшитой из звериных шкур, с самодельным зонтиком над меховой остроконечной шапкой. Вот Гулливер посадил себе на ладонь главного секретаря по тайным делам Лилипутии, прибывшего к нему для важной, секретной беседы. А вот и сам Гулливер зажат в руке великана, и тот близко поднёс его к глазам, пытаясь получше разглядеть: что это за любопытное, редкостное насекомое попалось ему в траве? И под рисунками стоит подпись: Grandville — или просто инициалы: Y. I. G.

Теперь, когда мы установили кто есть кто, познакомимся поближе с биографией художника. Внук актёра Жерара и сын художника-миниатюриста, не слишком-то заваленного работой, двадцатилетний Гранвиль (1803—1847) по приглашению друга отца — художника Мансиона, обратившего внимание на рисунки молодого способного художника, отправился из родного Нанси в Париж искать счастья. Средства к существованию были невелики. Подрабатывал на жизнь как театральный художник по костюмам, выпускал серии раскрашенных литографий. Первую известность Гранвилю принесла публикация семидесяти двух литографий «Метаморфозы дня».

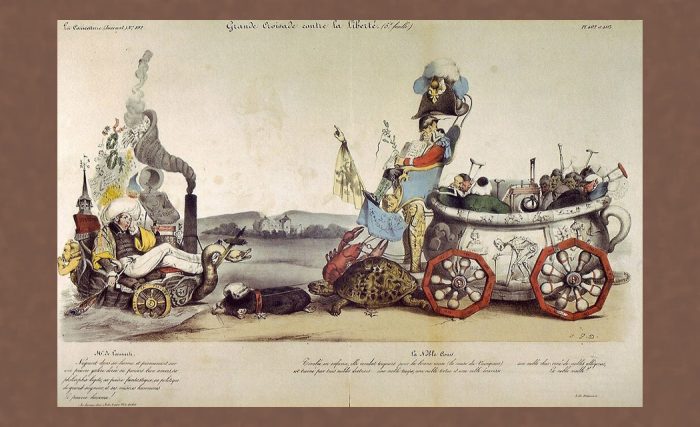

В 1830 году Гранвиль становится сотрудником сатирического журнала «Карикатюр», а после его закрытия — «Шаривари». С той поры, особенно после Июльской революции 1830 года, которую художник восторженно приветствовал, имя Гранвиля, создателя острых политических шаржей и аллегорий, талантливого карикатуриста, акварелиста и литографа, непримиримого противника режима Луи Филиппа, занимает одно из самых почётных мест в истории французской политической карикатуры и всегда тесно связывается с именем выдающегося современника Гранвиля и его единомышленника Оноре Домье.

После изданного в сентябре 1835 года закона, накладывающего строгие запреты на политическую карикатуру, Гранвиль активно взялся за иллюстрирование книг. В его лице искусство книжной иллюстрации приобрело замечательного мастера. С рисунками Гранвиля выходят Свифт, Дефо, Лафонтен, произведения современных ему писателей — Беранже, Бальзака. Художник работает без устали, словно бы предчувствуя, что судьба отмерила ему короткий срок. Свою жизнь, омрачённую ранней смертью жены и детей, художник закончил на сорок четвёртом году в сумасшедшем доме.

Его сатирические литографии я видел несколько лет назад в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, на выставке рисунков Домье и художников круга Домье — Поля Гаварни, Альфреда Гравена, Андре Жиля и других мастеров политической сатиры первых десятилетий XIX века. Были тут, в частности, листы из знаменитой сюиты Гранвиля «Кабинет естественной истории».

Художник обладал богатой фантазией, проницательным взглядом и удивительным даром гротескно изображать деятелей правящей верхушки французской монархии в виде полулюдей, полуживотных, насекомых, растений.

Бальзак писал в предисловии к «Человеческой комедии»: «…в великом потоке жизни

Животность врывается в Человечность… лавочник становится иногда пэром Франции, а дворянин иной раз опускается на самое дно» . Все творчество Гранвиля — подтверждение того, что он не был равнодушным наблюдателем этих взлётов и падений, этой нагло утверждающей себя животности. В своём «Кабинете естественной истории» он поместил в качестве музейных экспонатов изображения многих современных ему влиятельных политических, государственных деятелей, придав им комический облик ослов, собак, обезьян, быков или зловещий — летучих мышей, сов, сороконожек, змей, сатирически выявляя сокровенную «животную» суть каждого характера. Можно не сомневаться, что гранвилевские монстры отличались меткостью наблюдений и удивительной похожестью на оригиналы. Французы не без оснований шутили, что Гранвилю достаточно нарисовать зонтик или даже просто палку и, пожалуйста, уже можно безошибочно определить, кого именно художник имел в виду.

Герцен, хорошо знавший творчество Гранвиля, писал в «Былом и думах», что в его жизни «было время, когда в порыве раздражения и горького смеха он даже собирался написать на манер гранвилевских иллюстраций памфлет „Эмигранты в их собственном изображении»», иными словами, на манер серии популярных рисунков Гранвиля для сборника «Французы в их собственном изображении», где ярко были запечатлены типы и нравы французов времён монархии Луи Филиппа.

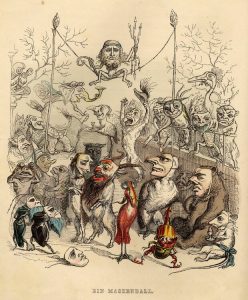

Мне кажется, наглядное представление о Гранвиле, обличителе нравов, карикатуристе, сатирике, может дать маленький рисунок пером из другой, не менее известной, серии Гранвиля «Живые животные». Я выбрал именно этот рисунок еще и по той причине, что у него сложилась не совсем обычная судьба. В небольшой книжечке очерков, заметок, эссе «У художников» писатель Владимир Лидин вспоминал, как забрёл однажды на московский книжный развал (в 20-е годы их было множество) и среди наваленных грудами старых книг, пожелтевших гравюр, эстампов и картинок, вырванных из старых журналов, в которых рылись любители, неожиданно раскопал несколько поразивших его листов. В подлинность рисунков писатель сначала не поверил. Это было бы слишком невероятно. Однако он действительно нашёл оригиналы рисунков Гранвиля и Гюстава Доре. Как попали рисунки на московский книжный развал, оставалось только гадать. «Время и судьбы вещей, — писал Лидин, — умеют оберегать свои тайны; но так или иначе рисунки Гранвиля и Доре я, может быть, спас от гибели, попади они в случайные руки»

Вот она, эта счастливая находка — зло, изображённое Гранвилем, поющее и музицирующее хищное трио полуптиц, полулюдей.

Пристрастие Гранвиля представлять людей с головами и туловищами животных, птиц, насекомых впоследствии подхватили художники-сюрреалисты, считавшие Гранвиля одним из своих предшественников.

У него искали созвучия своим ошеломляющим и пугающим зрителя изображениям полузверей и отвратительных насекомых с человеческими лицами. Но политические карикатуры Гранвиля сильны отнюдь не стремлением страшить, а обличать, обличать! Известный советский художник-график Д. Митрохин вспоминал, что рисунки Гранвиля своей острой выдумкой и превосходной раскраской привлекали, например, Владимира Конашевича. Ему нравились очень меткие политические карикатуры Гранвиля, умение непочтительно и зло высмеивать человеческие пороки, превращая всегда со смыслом, всегда «по делу» людей в животных, птиц, насекомых .

Художник, изобразивший в иллюстрациях к «Мухе- Цокотухе» (да только ли в ней) целый хоровод мух, комариков, злых пауков, должен был с интересом отнестись к гранвилевским зверям и насекомым, наделённым целой массой человеческих свойств и привычек. А можно сказать еще и так — к людям, обладающим повадками зверей и насекомых, правда, далеко не самыми симпатичными, чаще — преотвратительными.

В искусстве книжной графики Гранвиль заявил себя талантливым иллюстратором не только произведений Дефо и Свифта, но Беранже и Лафонтена. Продолжая традиции своих политических сатир, Гранвиль-иллюстратор оставался критиком нравов, не упускающим возможность заострить смешное, комическое, неожиданное, отталкивающее или, напротив, с симпатией выявить привлекательное в облике самых разных персонажей.

Беранже, восхищаясь «одухотворённым, изобретательным, разумным карандашом» Гранвиля, писал ему: «Я до того горжусь, что вы комментируете меня, что рискую предпочесть комментарий тексту. Уверяю вас, что временами это происходит со мной, хотя я должен бы быть несколько пристрастнее, чем публика» 5. Лестное для Гранвиля признание. Поэт воздавал должное изобразительным комментариям художника и порой готов был их предпочесть стихотворным строчкам. Что может быть выше такой оценки. Выступая проникновенным, находчивым и чутким истолкователем стихов и песен Беранже, Гранвиль по праву считал себя его соратником, единомышленником. Образы, созданные поэтом, художник сумел окрасить присущим ему самому духом гражданственности.

Мог ли, например, Гранвиль в иллюстрациях к стихотворению «Оранг-утаны», где, обращаясь к людям, обезьяна произносит монолог, что люди переняли у обезьян «бесстыдство мыслей и гримас» и «лишь вторят обезьяньи лики», — мог ли Гранвиль отказать себе в удовольствии изобразить в толпе слушателей человека с обезьяньей физиономией, да и других с обезьяньими гримасами на лицах? Не мог, разумеется! А к стихотворению Беранже «Июльские могилы», этому реквиему республиканцам, героям июльских дней, Гранвиль сделал рисунок-реквием: надгробие погибшим осенено знамёнами, старики и молодые, обнажив головы, пришли поклониться праху борцов. Можно не сомневаться, что строчки стихотворного рефрена поэта выражали свободолюбивые чувства художника. Стали как бы и его собственными.

Цветов из детских рук, цветов охапки, Цепь факелов, сень пальмовых ветвей На этот прах! Друзья, снимите шапки! Дороже он, чем мощи королей.

Едва ли не самой значительной работой Гранвиля в области книжной графики стали иллюстрации к «Приключениям Робинзона Крузо» Д. Дефо и триста с лишним рисунков к «Гулливеру» Дж. Свифта, наиболее полно воспроизведённые в одном из русских изданий «Путешествий Гулливера» («Academia»). Художник никогда не упускал из виду, что саркастический автор «Гулливера» превыше всего ставил заботу о благе общества, ради этого и писал свою книгу. Гранвиль, полностью разделяя эту важную для Свифта идею, во всех своих рисунках стремился ей следовать, прямо или косвенно выразить. Что же касается фантазии, выдумки, сатирических обобщений, то для художника тут открывался широкий простор.

Но о замысле и содержании иллюстраций Гранвиля к Свифту поговорим немного погодя.

Сначала отметим некоторые особенности стиля Гранвиля- рисовальщика: пристрастие к чёткому графическому рисунку и тщательной отделке деталей. Не жалея ни времени, ни сил, он щедро мог выполнить на одну тему несколько композиций, если тема, как ему казалось, подсказывала неоднозначные толкования.

Не эту ли черту таланта Гранвиля имел в виду Беранже: «В вашем творчестве, — писал он Гранвилю, — меня удивляет разнообразие композиций, которые вы производите с уверенным мастерством, особенно если учесть количество времени, которое, как вы мне говорили, необходимо вам для воплощения ваших идей» 6. Исключительная художническая добросовестность сыграла в работе мастера не последнюю роль. Разумеется, не та, которая вытравляет все живое, ибо мнимая добросовестность способна навевать одну лишь скуку. Дай волю таким добросовестным и старательным, но бесталанным, — они, по едкому замечанию Делакруа, с не меньшим старанием будут трудиться над тщательной обработкой изнанки своих произведений. Хотя от этого нисколько не станет лучше лицевая сторона.

Добросовестность Гранвиля не имеет ничего общего со скукой.

Кажется, художник сам побывал в Лилипутии и у великанов в Бробдингнеге, в стране гуигнгнмов, а еще раньше гостил у лапутян, на парящем в воздухе круглом острове, описание которого, кстати говоря, у Свифта предвосхищает последующие описания летающих тарелок и неопознанных летающих предметов в романах современных зарубежных писателей-фантастов («Вдруг стало темно, — читаем мы не у Рэя Брэдбери, не у Роберта Шекли и Артура Кларка, читаем у Джонатана Свифта, — но совсем не так, как от облака, когда оно закрывает солнце. Я оглянулся назад и увидел в воздухе большое непрозрачное тело, заслонявшее солнце и двигавшееся по направлению к острову…»).

И хотя в действительности Гранвиль не мог посетить фантастический летучий остров лапутян, не был у великанов Бробдингнега, не рисовал с натуры чудеса, описанные Свифтом, и не наблюдал их «в действии», воочию, тем не менее все несуществующее художник досконально изобразил — внимательно и не один раз перечитав «Путешествия Гулливера» — существующим. Да так, что все у него походило на сущую правду.

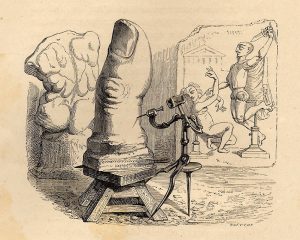

А. Гривнина, автор, кажется, пока единственного на русском языке монографического очерка о Гранвиле - иллюстраторе, помещённого в малотиражном сборнике, справедливо писала, что в стремлении к достоверности художник всегда был последователен 7. Рассказ Гулливера о правителе Глаббдробдриба, вызывавшем тени Александра Македонского, Юлия Цезаря, Гомера, художник завершает вполне прозаической концовкой, нарисовав обыкновенный проекционный фонарь и тем самым как бы снизив, уточнив, материализовав фантазию.

Если воспользоваться современной терминологией, можно, пожалуй, сказать, что Свифт (а за ним и Гранвиль) стремился создать ощущение строгой «документальности» рассказа и не прочь был даже внушить иным легковерным читателям, что, мол, невероятные приключения мастера Лемюэля Гулливера не вымысел, а быль. Подробная, суховатая, обстоятельная, неторопливая манера — Свифт-рассказчик не без лукавства предупреждал, что главное его намерение — наипростейшим образом и слогом осведомлять, а не забавлять — была сродни, пожалуй, Гранвилю-художнику, его тщательной, неторопливой манере, желанию повнимательней вглядеться в лица и предметы, подробнее, и тоже не без лукавства, осведомлять о происшедшем.

В то же время писатель откровенно пародировал вошедшие в моду пухлые романы-путешествия. С доскональностью многоопытного мореплавателя Гулливер определяет широты и долготы, сверяясь с показаниями компаса и наблюдениями в подзорную трубу, то и дело выясняет степень приближённости или отдалённости воды от суши, как бы подкрепляя фактами, цифрами, ссылками на учёные источники своё повествование. Иллюзию достоверности должны внушить читателю и пространные описания наружности, одежды людей, обстановки, быта, дотошные (и однако же увлекающие читателя) вычисления в футах, ярдах, милях, дюймах ширины, длины, высоты окружающих Гулливера предметов. А дальше какая язвительная ирония и насмешка по адресу завирающихся и не в меру болтливых авторов путевых записок. Однажды, измеряя хвост убитой им крысы, Гулливер устанавливает, что длина хвоста была равна двум ярдам без одного дюйма. Поразительная точность! Но ведь иной доверчивый читатель за всеми этими научными выкладками мог и не заметить иронии.

Нет, не случайно Свифт вложил в уста вымышленного издателя похвалу книге, которая от начала до конца дышит правдой, «…да и как могло быть иначе, если сам автор известен был такой правдивостью, что среди его соседей в Редрифе сложилась даже поговорка, когда случалось утверждать что-нибудь: это так же верно, как если бы это сказал мистер Гулливер». Тем самым удостоверялось, что не только (а может быть и не столько) правдивы увиденные Гулливером чудеса, не подвергалась сомнению справедливость и разумность его критики пороков, безрассудства и несправедливого устройства человеческого общества. Однако, повторим еще раз, кое-кто, простодушно поверив в реальность путешествий Гулливера, и впрямь готов был внести на географические карты новооткрытую страну Лилипутию и нисколько не сомневался, что на кладбище около графства Оксфорд можно отыскать упомянутые в книге памятники рода Гулливеров.

Свифт собирался своей книгой подорвать доверие к лживым книгам-путешествиям, разоблачить все небывальщины о приключениях мореплавателей. Но — заметил исследователь творчества Свифта и Дефо Д. М. Урнов — под его (Свифта) пером все тот же повествовательный способ, взятая на себя роль правдивого рассказчика и в соответствии с этим почти протокольное перечисление множества мелочей и подробностей быта начали безотказно действовать, словно бы сами собой.

Сто лет спустя, когда Гранвиль принялся иллюстрировать Свифта, разве что дети еще могли поверить в легенду, будто рукопись книги, вместе с сопроводительным письмом, действительно была передана ее издателю Р. Симпсону, родственнику Гулливера, — о чем сообщалось в предисловии — и что книга является правдивой исповедью замечательного мореплавателя, капитана нескольких кораблей. Но Гранвиль как бы специально подкреплял и усиливал эту версию, поместив среди рисунков к «Гулливеру» карты стран, в которых тот побывал, и словно бы взятые в книгу напрокат из домашнего музея Гулливера подзорную трубу, циркуль, компас, метрическую линейку, служившие нашему путешественнику для определения роста жителей Лилипутии, величины птиц и животных, размеров растений. Все эти инструменты подтверждают постоянство научных интересов Гулливера повсюду, куда бы ни заносила его судьба, и безусловность выводов.

Если Свифт намеревался придать своим фантазиям видимость реальности, то Гранвиль, приняв на себя обязанности «правдивого художника», иллюстрирующего «правдивого рассказчика», то есть включившись в условия игры, предложенной Свифтом читателям, внёс в свои, по-свифтовски насмешливые, ироничные рисунки множество тщательно исполненных, метко подмеченных, конкретных, реальных, «безобманных» деталей, так что восприятие юного читателя книги все еще раздваивалось между верой и сомнением. Сам Гранвиль не побоялся отяжелить иллюстрации подробностями. Обстоятельность отнюдь не сделала их статичными, потому что частности существуют не сами по себе. В общей картине каждая наделена еще и своим, «личным» сюжетом.

И уж, бесспорно, замечательный мастер политической карикатуры нашёл в романе Свифта богатейшие возможности для проявления собственного общественного темперамента, недвусмысленного насмешливого или гневного выражения своих пристрастий, симпатий и антипатий. Сколько злоключений выпало на долю Гулливера. Было над чем потрудиться вдохновенному карандашу Гранвиля: Гулливера брали в плен и, заковав в цепи, замыкали на 36 замков; связанного, везли в столицу Лилипутии; колышками прибивали к земле длинные волосы; выставляли на всеобщее обозрение; забрасывали нечистотами; сто раз могли сжечь, утопить, у великанов — запросто растоптать, как букашку.

Разве не следовало вступиться за достоинство человека, которого лилипуты пытались подчинять своим прихотям, а великаны — превратить в забавную игрушку. Но человек сумел сохранить честь и достоинство в стране лилипутов, не утратить присутствие духа и даже бесстрашие в стране великанов, иронию и юмор — на летающем острове лапутян; человек, обладающий природным умом и смекалкой, столько раз выручавшей его из беды, наделённый трезвым взглядом на вещи, чувством справедливости, настойчиво пытается внушить честолюбивому и упрямому монарху Лилипутии, что тому следует благородно отказаться от намерения превратить побеждённую империю Блефуску в свою провинцию.

Однако отношение Свифта, а вслед за ним и Гранвиля к Гулливеру не было однозначным, как и поведение самого Гулливера, к чему, впрочем, его подчас вынуждали необычные обстоятельства.

Пожалуй, только в стране гуигнгнмов Гулливер мог наслаждаться абсолютным душевным спокойствием, не опасаясь предательства, измены друга, оскорбления тайного или явного врага. Не приходилось ему у гуигнгнмов прибегать к подкупу и сводничеству ради того, чтобы снискать милость сильных мира сего или их фаворитов.

Короче говоря, Гранвиль охотно и с одобрением подчёркивает в поступках Гулливера пытливость, любознательность, его жизнестойкость, а в то же время с юмором, тонкой иронией отмечает его ограниченность, зло высмеивает чинопочитание и, если угодно, льстивость. Но состоял бы портрет Гулливера лишь из одних плоских, однозначных решений, стоило ли вообще браться за иллюстрирование Свифта?

Судьба не просто сводит Гулливера то с лилипутами, то с великанами. Большое и малое, значительное и мелкое заключено в нем самом. Тут скрыт свой метафорический смысл.

Вот сюита рисунков, которую Гранвиль мог бы обозначить словами: «Поцелуй признательности». Королева Лилипутии милостиво протягивает из окна своего дворца ручку для поцелуя. Гулливеру, прежде чем исполнить этот обряд и очутиться головой на уровне среднего этажа, понадобилось улечься на землю. Однако с какой галантностью и подобострастием Гулливер, находясь в весьма неудобном положении, все-таки ухитрился поцеловать кукольную ручку королевы, и с каким царственным величием, в свою очередь, держится эта фитюлька.

Поцелуй руки королевы Бробдингнега.

Здесь свой ритуал и свои неудобства. Прежде всего, Гулливеру предстояло взгромоздиться на стол. Ее величество художник не стал рисовать. На листе изображены только огромные королевские пальцы. Где-то сбоку примостилась крохотная козявка — Гулливер. Изогнувшись в немыслимо почтительной позе и даже привстав на цыпочки, он крепко обхватил обеими руками мизинец королевы (вначале Гулливер умолял оказать ему честь позволить поцеловать ногу Ее величества) и пылко припал к мизинцу губами.

И еще один поцелуй, прощальный.

Гулливер расстаётся со своим обожаемым и почитаемым хозяином Гуигнгнмом. Поцелуй копыта… Гулливер попытался пасть перед хозяином ниц, однако хозяин опередил его и сам любезно поднёс к губам Гулливера копыто. «Мне известны нападки, которым я подвергся за упоминание этой подробности», — пишет в своей книге от имени Гулливера Свифт. Действительно! Какое унижение: целовать копыто. Но своим рисунком Гранвиль как бы подтверждает: да, именно статный красавец-конь, с развевающейся гривой, никем никогда не взнузданный, не осёдланный, не знающий, что такое кнут, уздечка и колесо, преисполнен красоты, благородства, чувства собственного достоинства, он, а не раболепно склонившийся перед ним человек, который на своей далёкой родине хлещет коня кнутом, осмеливается скакать на нем верхом и подковывать. Все эти глубоко оскорбляющие благородного и справедливого Гуигнгнма действия Гранвиль изобразил тут же, разбросав на странице миниатюрные картинки.

В королевстве Лаггнегг, куда Гулливера однажды привела скитальческая судьба, не было обычая преданно целовать высокую особу. Почтение королю здесь выказывалось не поцелуем, нет, а вылизыванием пыли у подножия трона. Но если посетителю хотели оказать особую милость, пол перед аудиенцией вымывали так, чтобы пыли на нем оставалась самая малость… Гулливер повествует, как подчинился столь унизительному обычаю, не оправдываясь, в отличие от рассказа о поцелуе копыта. Он знает, что за упоминание этой подробности не подвергнется нападкам соотечественников.

Комментируя язвительный текст Свифта своими насмешливыми рисунками, Гранвиль, во-первых, изобразил швабры, веники и метёлки, без дела сваленные в углу. По-видимому, их не так уж много использовали. Пол перед троном чаще вылизывали языком. Во-вторых, художник нарисовал человека в камзоле, с собачьей мордой, который метёт подножие трона языком. И не так уж важно, где происходило действие — в Лаггнегге или в другом королевстве с не столь мудрёным, трудно произносимым названием. Важно, что неизменно сохранялись обычаи и порядки власть имущих и по-собачьи преданных им прислужников. Вот и на рисунке Гранвиля трон еще пуст, а собака все равно уже преданно лижет подножие, еще не ведая, кто наденет корону. Да это и не имеет значения!

В конце своих записок, накануне окончательного возвращения на родину из дальних странствий и прощаясь с читателями книги, Гулливер высказал множество нелестных замечаний о соотечественниках, добавив, что ему было бы гораздо легче примириться с ними, если бы они довольствовались только теми пороками, которыми наделила их природа, и к куче уродств и болезней не добавили впридачу еще и гордость. Для этой страницы текста Гранвиль нарисовал десятка три голов — судейских, стряпчих, военных, вельмож, политиков, лжесвидетелей, предателей, соблазнителей… На одном листе художник дал как бы коллективный портрет сильных мира сего, — чванливых, высокомерных, надменных. Кто из них был бы готов потрудиться на благо общества? Да ни один. Брезгливо выпяченные губы, повелительные взгляды, не терпящие возражений, жесты, презрительные улыбки, злобные гримасы. Все говорит здесь о равнодушии, тупой зависти, мстительности, самодовольстве.

А чуть раньше, там, где Гулливер описывал гуигнгнмам судопроизводство на своей родине, Гранвиль не удержался и нарисовал судейских в излюбленной своей манере политической карикатуры — людьми-животными, людьми-птицами, в судейских мантиях, в ниспадающих на плечи длинных париках и с хищными клювами стервятников.

Дойдут ли до читателя помладше талантливые сатирические рисунки Гранвиля? Ведь дети зачитываются и заслушиваются двумя первыми путешествиями Гулливера. Они им доступнее, интереснее. Там легче адаптироваться. Там сильнее игровой момент. Есть для ребёнка притягательная сила в том, чтобы почувствовать себя могущественным великаном если не в Лилипутии, то хотя бы в мире своих игрушек — кукол, оловянных солдатиков, которые легко отождествляются с лилипутами. Точно так же малышу интересно находиться в мире взрослых, больших людей, правда, они могут незаслуженно наказать, обидеть, но нельзя не проникнуться уважением к их силе и возможностям.

Когда Гранвиль стал рисовать «Гулливера», он вряд ли предполагал, что многие его рисунки «присвоят» себе дети, что у его иллюстраций кроме взрослого адресата окажется еще и детский и не одно поколение малышей «пропишет» «Приключения Гулливера» с рисунками Гранвиля на своих книжных полках. Разумеется, Гранвиль-сатирик, иллюстратор путешествия в Лапуту, да и само это путешествие по сравнению с первыми частями книги Свифта кажется малышам гораздо скучнее. Многое здесь им попросту непонятно. К примеру, насмешки над лженаукой в Академии прожектёров. Так же, как и сатирические портреты лапутян, всегда погруженных в столь глубокомысленные раздумья, что их головы, по описаниям Свифта (и соответственно на рисунках Гранвиля), скошены направо или налево, один глаз смотрит внутрь, а другой прямо вверх — к зениту.

Куда интереснее и доступнее ребёнку иллюстрации к путешествиям в страну лилипутов и великанов. Хотя, конечно, и в этом случае по сравнению с восприятием взрослого человека ребёнок снимает лишь самый верхний слой. «Мы изменяем масштаб мира, — писал о „Гулливере» Виктор Шкловский, — и то, что кажется нам почётным, становится ироничным. Мы здесь видим не только ревность и любовь женщины, которая стоит вместе с каретой на ладони Гулливера, но мы исследуем и английский парламент и борьбу Англии с Францией» 8. Ребёнок не заглядывает так далеко вглубь, да и не всякий взрослый тоже. Современным читателям книги, наверное, и неведомо, что, назвав страну лилипутов Лилипутией, Свифт имел в виду современную ему Англию, а в соседней Блефуску, с которой воюет Лилипутия, подразумевал Францию. Но, как мы уже говорили, для детей сама по себе фантастика смещения, наглядного изменения масштабов, когда уменьшается или увеличивается рост героя, имеет особую притягательную силу. А кроме того, как изобретательно умеет Гранвиль пользоваться этим подсказанным ему Свифтом эффектом пропорций: сочетания, противопоставления большого и малого, поднятого ввысь, раздвинувшегося до беспредельности, величественного и рядом — шевеление каких-то мелких существ, чего-то крошечного, на первый взгляд беззащитного, но с какими амбициями! Не только Гулливер и лилипуты вызывали и вызывают живой интерес юного читателя. Всякое другое несовпадение пропорций тоже: мальчик с пальчик и великан-людоед, глупый мышонок и тетя лошадь — в сущности, явления одного ряда.

Рисунки Гранвиля полны таких удивительных смещений: какая громадина этот Гулливер, когда его, покрепче привязав к длинной деревянной платформе, под стражей везут в столицу Лилипутии. И как же он мал, едва дотянется до щиколотки ноги исполина-крестьянина в Бробдингнеге. Вот он Человек-гора, лилипуты-портные, приставив к его туловищу лестницу, взбираются по ней до шеи Гулливера, чтобы снять мерку для кафтана. А вот, с тесаком в руках, в Бробдингнеге он храбро отбивается от гигантских ос, похожих на летающих драконов и наводящих ужас своими жалами. К смещению пропорций, как мы расскажем дальше, охотно прибегал иллюстратор «Алисы в стране чудес» Джон Тенниел. И всякий раз это приобретало у него характер забавных нонсенсов, неких фантасмагорий. Гранвиль, смещая пропорции, остаётся на почве реальности. Одни персонажи видятся как бы через увеличительное стекло, другие — через уменьшительное. Однако не так-то все просто в этих увеличениях и уменьшениях. Бесчисленные рисунки трудолюбивого Гранвиля являют собой пример ясного, последовательного, от события к событию, классического строго «сюжетного» иллюстрирования. Рисунки можно «читать» и «перечитывать», находя в них все новые подробности.

Обратим внимание, сколько заботы уделяет Гранвиль туалетам придворных дам и кавалеров Лилипутии, именно этих, крохотных, как козявки, созданий, их вышитым золотом и серебром юбкам, шлейфам, кринолинам, чалмам с перьями неким средним фасоном между европейским и азиатским. Свифт иронизировал: чем меньше люди, тем крупнее амбиции, претензии, капризы, страсть наряжаться. И Гранвиль не скупится изображать богатство, пышность, блеск знатных лилипутов, их желание щегольнуть нарядами. Главное для художника — сохранить свифтовскую ироническую интонацию так же, как свифтовский сарказм, и в речах короля Бробдингнега. Перебивая пылкие рассказы Гулливера о своём отечестве, монарх насмешливо и удивлённо заметил: «…как ничтожно человеческое величие, если такие крохотные насекомые… могут стремиться к нему. Кроме того, — сказал он, — я держу пари, что у этих созданий существуют титулы и ордена».

Сами колоссы Бробдингнега (и Гранвиль это подчёркивает), напротив, одеты в грубые, прочно скроенные крестьянские куртки, рубашки, штаны и башмаки, как бы напоминая совсем о другом складе характера. Привычки и вкусы народа Бробдингнега под стать росту этих людей, их силе, укладу жизни, взглядам и представлениям.

И еще два рисунка Гранвиля, прямо или косвенно относящиеся к размышлениям Свифта, Гранвиля или короля Бробдингнега о комизме, несостоятельности всяческих амбициозных притязаний.

Император Лилипутии придумал однажды довольно странное развлечение. По желанию императора Гулливер встал в позу Колосса Родосского, и между его ногами церемониальным маршем двинулись музыканты, пехотинцы, кавалерия.

Такой многофигурный и уже по этой причине сложный рисунок Гранвиль выполнил в присущей ему строгой графической манере. Тщательно прорисованы мелкие фигурки лилипутов, вышагивающих у ног Гулливера. Но в данном случае нас в первую очередь привлекает замысел художника.

Сверху вниз, со снисходительной улыбкой взрослого человека, наблюдающего игры и шалости детей, смотрит на лилипутов Гулливер. А те маршируют внушительно, грозно. Всерьёз! Строгий военачальник равняет ряды. Всадник круто осаживает горячего коня, чуть не наехавшего на башмак Гулливера. В открытых павильонах теснятся придворные, привлечённые необычным зрелищем.

Сравним с этой картинкой другую, не менее торжественную: выезд короля Бробдингнега в сопровождении конной гвардии. Гулливер назвал такой выезд зрелищем блистательным. Гранвиль расшифровал слова Гулливера не без иронии — ведь король и не собирается воевать, — представив конных гвардейцев полусонными, медлительными гигантами с лениво свисающими книзу усами, в шлемах, больше напоминающих ночные колпаки… У Бробдингнега и границ не было. Совсем не то, что маленькие человечки, марширующие под барабанный бой с развёрнутыми знамёнами и грозно поднятыми вверх пиками…

Чем меньше возможностей, тем воинственней дух, чем слабее силёнки, тем больше претензий…

Портрет Гулливера, без которого, кажется, не обходится ни одна сколько-нибудь важная иллюстрация Гранвиля, не то чтобы меняется на протяжении книги. В нем поочерёдно отражаются различные душевные состояния героя, выходят на первый план то одни, то другие черты. Вот Гулливер в своём кабинете углубился в чтение какого-то фолианта, вот, измученный морскими приключениями, худой, в каких-то жалких лохмотьях, лежит на берегу океана, не в силах встать на ноги. А вот он Человек-гора, окружённый со всех сторон лилипутами, глядится не просто выше ростом, а как будто значительнее, крупнее, величественнее.

Есть старинная гравюра из современного Свифту, прижизненного издания романа. На фоне древнего храма, самого обширного и большого в Лилипутии, отданного Гулливеру под жилье, стоит Гулливер, а с вершины башни, расположенной как раз напротив храма, Гулливера рассматривает император со своими придворными. На улице между храмом и башней толпится множество любопытных горожан, привлечённых необыкновенным зрелищем. Современный Свифту художник придал Гулливеру облик некоего галантного молодого придворного кавалера с распущенными на плечах кудрями. Жест руки мягкий, округлый, словно бы извиняющийся. И во всей фигуре, в позе Гулливера ощущается какая-то женственность, может быть, даже идилличность.

Вероятно, Гранвиль видел старинную гравюру. Композиция гранвилевского рисунка почти буквально повторяет ее, хотя объяснение может быть и совсем другим: оба художника придерживались текста Свифта, который всегда был скрупулёзно точен в описаниях интерьера, пейзажа, людей. Но Гулливер представляется Гранвилю совсем по-иному, чем его предшественнику. В гранвилевском Гулливере нет ничего женственного, жеманного. Не зная еще, что ему готовит судьба в Лилипутии, он, однако, смотрит на все происходящее смело, с вызовом. Руки заложены за спину. На голове знаменитая широкополая круглая шляпа, которая в океане не тонет, а много времени спустя, растоптанная копытами гуигнгнмов, все равно, на удивление, сохранит прежнюю форму. Камзол туго перепоясан широким ремнём с пряжкой. Гулливер в зависимости от отношения к нему в Лилипутии может стать добрым, отзывчивым, приветливым и проявить, как мы знаем, все щедрые качества своей души. У Гранвиля он насторожен.

Корней Чуковский, часто споривший с Владимиром Конашевичем относительно иллюстраций к его, Чуковского, книгам, однажды в сердцах упрекнул Конашевича за то, что в одном его рисунке нашёл сказуемое — то, что делает предмет, но не нашёл подлежащего — самого предмета, и посоветовал Конашевичу, зная, очевидно, его пристрастие к Гранвилю, вспомнить Гранвиля, у которого и сказуемое и подлежащее, то есть самый предмет, тип, характер, всегда очерчены в рисунке. Не будем вдаваться в суть претензий Чуковского. Но он был прав по существу: одинаково отчётливо очерченные подлежащее и сказуемое — залог успеха рисунка.

…Гранвилю как человеку досталась трудная, горькая житейская судьба и счастливая — как книжному графику. Его иллюстрации к Дефо и Свифту запомнились, и надолго. Сколько художников рисовали, рисуют и будут еще рисовать Гулливера. Лучше ли? Хуже? Но вечный этот образ и впредь будет притягивать к себе, как магнитом, многих мастеров и подмастерьев. А разве сегодня не появляются рисунки, по стилю и исполнению куда более современные, чем старомодный вроде бы Гранвиль? Но вот парадокс. При имени Гулливера пока что по-прежнему в первую очередь возникает тот выразительный, знакомый с детства, гранвилевский Гулливер: в «непромокаемой» шляпе, в шерстяных чулках, обтягивающих икры. Признайтесь, разве вам не доставляет удовольствия вновь взглянуть на старую картинку? Она во всех отношениях удалась Гранвилю: хорошо нарисована, хорошо выражает неоднозначность настроения Гулливера. Какие противоречивые чувства должны им владеть, когда с высоты своего великанского роста он наблюдает шествие лилипутов. Судя по картинке, его даже забавляют карнавальный блеск и суета, веселит весь этот пёстрый бисер, рассыпанный у его ног. А с другой стороны, и тревожит. Ведь мы-то знаем, что Гулливер уже отчётливо понял — во всех кажущихся ему ребяческими забавах опасны отнюдь не ребяческое желание придать пустому видимость значительности, и тем более — эта спесивая вера крошечных властителей Лилипутии в собственное величие, непобедимость и могущество.