Пауль Целан:

стремленье к целостности,

вопреки…

Большой том одного из крупнейших поэтов ХХ века: свыше 700 страниц целановских текстов, в прекрасных переводах, с комментарием. Важно, что в книге представлены не только стихи Целана, но и его программные размышления о поэзии, и заметки из рабочих тетрадей – формульно-острые определения, такие, как: «Стихотворение – это обретшая целостный образ тоска “я” по иному», и письма: жене, друзьям… Стихи даны на языке оригинала и по-русски, причем в тех случаях, когда существует несколько вариантов перевода, они представлены рядом – не надо, чтобы их сравнить, лезть в конец книги, как это обычно бывает с такого рода изданиями, где «альтернативные» переводы «сосланы» в приложение.

Учитывая, что Целан из тех поэтов, которые в полной мере работают с языком, заставляя его раскрывать смыслы, скрытые в повседневном употреблении, но потаенно присутствующие в словах, увидеть оригинал через призму сразу двух переводов – немаловажно. Обычно в книге такие пары представлены работами Ольги Седаковой и Марка Белорусца. Седакова – пожалуй, один из лучших современных русских поэтов (при этом она очень много переводит). Белорусец же давно известен именно как лучший переводчик Целана. И сколь же интересно следить, как они по-разному пытаются решить одну и ту же задачу. Приведем лишь два варианта начала стихотворения «…Шепот колодца»:

И молитва, и хула

вы, молитвоострые ножи

моего

молчания.

Вы со мною вместе,

скрюченные все слова, вы,

мои слова прямые.

А ты:

ты, ты, ты

мое до-правды-

поденно-сдираемое Позже

этих роз…

(Пер. М. Белорусца)

Вы молитвенно-, вы кощунственно-, вы

молитвенноострые лезвия

моего

молчания.

Вы мои и со мной из-

увеченные слова, вы

мои точные.

И ты:

ты, ты, ты

что ни день, то верней и верней

увядающее Позднее

роз…

(Пер. О. Седаковой)

По двум этим фрагментам видно, сколь трудна задача, стоящая перед переводчиком Целана. Целан часто рассекает слово, разламывает его – так разламывают хлеб и протягивают голодному: ешь!

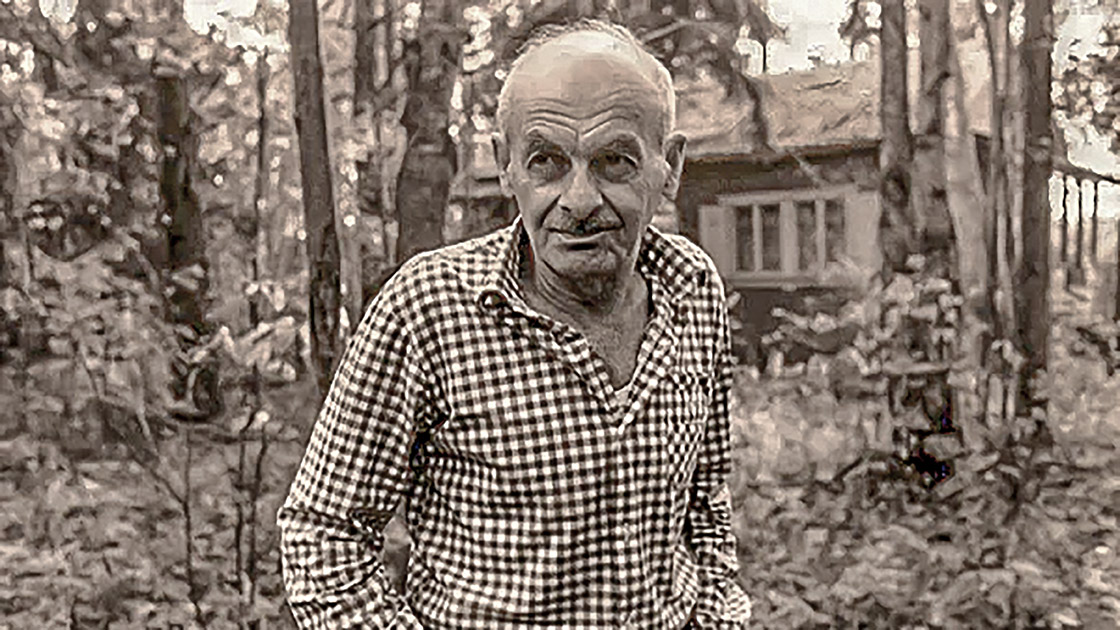

Пауль Целан. 1949. Литературный архив в Марбахе

* * *

Целан – одна из ключевых фигур для поэзии минувшего столетия в той же мере, что Пикассо для живописи. В Европе и Америке он издавался и переиздавался, о нем писали и думали, комментировали и иллюстрировали. О его стихах написаны сотни книг, ему посвящены спецвыпуски влиятельнейших интеллектуальных журналов – достаточно сказать, что только для описания всей этой громады текстов выпущено с десяток библиографических указателей.

О поэзии Целана размышляли Хайдеггер и Бланшо, Гадамер и Деррида, Мишо и Грасс, Чоран и Бонфуа. Продолжить список могут леворадикал, неомарксист Теодор Адорно – и знаток каббалы Моше Идель, литературовед Жан Старобинский – и прозаик Роже Лапорт, философы Филипп Лаку-Лабарт и Эммануэль Левинас…

Из одного этого перечисления виден масштаб фигуры поэта.

Поэта, для русскоязычного читателя остающегося в значительной мере просто именем, не ассоциирующимся с текстами – ибо целановских текстов по-русски до самого последнего времени было очень и очень мало. Чуть больше десяти лет назад, в 1996 году, Борис Дубин, готовя публикацию Целана в журнале «Иностранная литература» (№ 12), с горечью писал: «Что через четверть века после целановской гибели (поэт ушел из жизни в 1970 году. – А. Н.) у нас на руках? Несколько переложений “Фуги смерти” <…> и еще трех-четырех вещей, погребенных в хронологических и страноведческих антологиях. Плюс глухие известия о переводах, которые где-то у кого-то когда-то то ли были на руках, то ли готовятся к публикации и уже который год вроде бы вот-вот выйдут. Плюс редкие машинописные следы попыток переложения, случаем донесенные из Израиля, Киева, Риги <…> Cогласитесь, странное недобытие, призрачное полусуществование, осколочное, руинное на-три-четверти-отсутствие – немота объемом в поколение…»

Да, два года спустя, в 1998 году, в Киеве вышла книжка Целана в прекрасных переводах Марка Белорусца – около ста страниц текста, стихи и проза, – до того пять лет мытарившаяся от издателя к издателю и в конце концов изданная на деньги, собранные друзьями переводчика. С самого момента своего появления она стала легендой, по той простой причине, что тираж ее составлял… 300 экземпляров. Слышали о ней почти все, кто всерьез интересовался поэзией, а вот в руках держали немногие. Была еще серьезная публикация стихов в «Иностранной литературе» (2005, № 4), подготовленная Ольгой Седаковой, Марком Белорусцем и Татьяной Баскаковой…

Странным образом к началу этого года русскоязычному читателю доступнее был двухтомник «Пауль Целан: Материалы. Исследования. Воспоминания» (М.–Иерусалим, «Мосты культуры / Гешарим», 2004– 2006), чем тексты самого поэта. Парадокс? Наверное, да. Но слишком многое из того, что связано с Целаном, соткано из парадоксов.

Как определить, к какой литературе принадлежит Целан? Как прикажете о нем говорить: немецкоязычный поэт еврейского происхождения, родившийся в румынском городе Черновицы, на Буковине, и большую часть жизни проживший в Париже?

А как разобраться с местом его рождения? Черновицы – это чей город? До 1918 года Буковина и, соответственно, Черновицы, входили в состав Австро-Венгрии. Целан родился в 1920-м, когда империя уже распалась, Буковина отошла Румынии. Это в Румынии юный Пауль Анчель, позже взявший литературным псевдонимом анаграмму своей фамилии (Ancel – Celan), ходил в школу. Из Румынии он уехал в 1938 году в Тур, во Францию, учиться медицине. В следующем году вернулся домой на каникулы – а в сентябре началась вторая мировая война. Германия захватила Польшу, Англия и Франция объявили Гитлеру войну. Ехать во Францию было нельзя. Пауль поступил в Черновицкий университет на отделение романистики. Но Гитлер и Сталин поделили Восточную Европу между собой, и 20 июля 1940 года в Буковину вошла Красная Армия. Черновицы стали советским городом… Так что дальнейшее образование Пауль Анчель получал уже в СССР. До лета 1941 года. С нападением Германии на Советский Союз все меняется еще раз. Черновицкий университет эвакуируется, уезжают в эвакуацию и многие друзья Пауля – но он и его семья остаются в городе. А в июле в Черновицы входят немецкие войска…

До войны около 40% населения города составляли евреи. Уничтожение их в Черновицах началось почти сразу. Едва вступив в город, немцы сожгли синагогу. В первые три дня расстреляли больше 600 евреев. К концу августа – больше 3000. К октябрю было построено гетто, и евреев согнали туда. Потом начались депортации – в район между Днестром и Бугом, известный как Транснистрия. Но 15 тыс. евреев оставили для работ в Черновицах. Семья Анчелей попала в это число. Им даже разрешили вернуться к себе домой. А через год, в июне 1942-го, депортации возобновились. Сперва арестовали сестру Пауля с мужем. Потом исчезли его родители (как выяснилось потом, их вывезли в лагерь, где отец умер от тифа, а мать была застрелена). Самого Пауля отправили под Буцау, где он работал на строительстве дорог. Выжил. В феврале 1944-го смог вернуться в родной город. Вот только ждало его там одиночество в пустом доме да работа помощником врача в психиатрической клинике. Жизнь порой щедра на такие метафоры (в последние годы жизни Целану самому пришлось мучительно бороться с приступами помутнения рассудка).

Довоенный уклад был разрушен – безнадежно и безвозвратно. Черновицы, отошедшие к СССР, стремительно советизировались, усилиями новых властей в городе вводилось обязательное единомыслие. Вскоре Пауль понимает, что такая жизнь не по нему, – при том что с юности он придерживался левых убеждений. Советские власти разрешали выезд из Черновиц в Румынию, и в апреле 1945 года Пауль Анчель оказался в Бухаресте.

Чтобы заработать на жизнь, он берет переводы с русского на румынский. Публикует в румынских литературных журналах несколько своих стихотворений.

Среди них была и ставшая потом знаменитой «Фуга смерти». Изначально она появилась в румынском переводе – оригинальный немецкий текст был издан только несколько лет спустя:

Фуга смерти

Черное молоко рассвета мы пьем его вечерами

мы пьем его в полдень и утром мы пьем его ночью пьем и пьем

мы роем могилу в воздушном пространстве там тесно не будет

В том доме живет господин он играет со змеями пишет

он пишет когда стемнеет в Германию о золотые косы твои Маргарита

он пишет так и встает перед домом и блещут созвездья он свищет своим волкодавам

он высвистывает своих иудеев пусть роют могилу в земле

он нам говорит а теперь играйте пускай потанцуют

Черное молоко рассвета мы пьем тебя ночью

мы пьем тебя утром и в полдень мы пьем вечерами

В том доме живет господин он играет со змеями пишет

он пишет когда стемнеет в Германию о золотые косы твои Маргарита

пепельные твои Суламифь мы роем могилу в воздушном пространстве там тесно не будет

Он требует глубже врезайте лопату в земные угодья эй там одному а другому играйте и пойте

он шарит железо на поясе он им машет глаза у него голубые

Черное молоко рассвета мы пьем тебя ночью мы пьем тебя в полдень и утром мы пьем

вечерами пьем и пьем

в том доме живет господин о твои золотые волосы Маргарита

пепельные твои Суламифь он играет со змеями пишет

Он требует слаще играйте мне смерть Смерть это немецкий учитель

он требует темней ударяйте по струнам потом вы подыметесь в небо как дым

там в облаках вам найдется могила там тесно не будет

Черное молоко рассвета мы пьем тебя ночью

мы пьем тебя в полдень Смерть это немецкий учитель

мы пьем тебя вечерами и утром пьем и пьем

Смерть это немецкий учитель глаза у него голубые

он целит свинцовая пуля тебя не упустит он целит отлично

он на нас выпускает своих волкодавов он нам дарит могилу в воздушном пространстве

он играет со змеями и размышляет Смерть это немецкий учитель

золотые косы твои Маргарита

пепельные твои Суламифь.

Перевод с немецкого: Ольга Седакова.

Ни об одном стихотворении Целана не сказано и не написано столько, сколько об этом страшном тексте. Может быть, это самый сильный рассказ о Катастрофе из всех возможных. Рассказ, написанный на немецком – языке той культуры, которая оказалась ответственной за Катастрофу. На языке, на котором давались приказы об уничтожении. Когда Адорно изрек свою (теперь уже до бесконечности зацитированную) формулу «После Освенцима поэзия невозможна», он ведь имел в виду, прежде всего, что она невозможна на его, Адорно, языке – немецком. В немецкой традиции поэзия ассоциировалась с возвышенным. Только вот «возвышенное» нещадно эксплуатировалось официальной пропагандой все годы существования Третьего рейха: «От вас, – обращался к солдатам своих войск рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, – именно от вас узнают, что это такое, когда рядом с тобой – 100 трупов, 500 трупов, 1000 трупов. Выдержать все это и – отвлекаюсь сейчас от отдельных проявлений человеческой слабости – сохранить порядочность стоило многого. Это не написанная и не доступная письму славная страница нашей истории» (цит. по: Отто Пёглер. Поэзия в наше время. Пер. Б. Дубина). И сами чувства, и язык их описания были присвоены нацизмом – и продолжали хранить на себе его страшный отпечаток: попробуйте употребить слово «порядочность» после такого его использования Гиммлером…

И еще одно: опыт, который принесла с собой вторая мировая война, был чудовищен – он просто не поддавался выражению старыми средствами. Их исчерпанность обнаруживалась именно тогда, когда к ним прибегали люди несомненно одаренные. Как, например, польский поэт Тадеуш Боровский, которому довелось пройти через нацистские лагеря – и который попробовал об этом рассказать. У него это вышло. Вернее, почти вышло. Его лагерные стихи – ярки, талантливы, но… на фоне целановской «Фуги смерти» они начинают казаться риторикой:

Ночь над Биркенау

И снова ночь. Застыла шлаком.

И небо вороном чернеет.

Как труп, за лагерным бараком

синюшный месяц коченеет.

И Орион – как после сечи

помятый щит в пыли и соре.

Ворчат моторы. Искры мечет

кровавым оком крематорий.

Смесь пота, сырости и гноя

вдыхаю. В горле привкус гари.

Как лапой, душит тишиною

трехмиллионный колумбарий.

Ночь без рассвета. Все затмило.

И дело близится к финалу.

Как Б-жий суд над мертвым миром,

вершится ночь над Биркенау.

(Пер. А. Гелескула)

Между тем обстановка в Румынии изменяется: устанавливается цензура, единственным допустимым направлением в литературе провозглашается соцреализм, начинается преследование инакомыслящих. Целан понимает, что из Румынии нужно бежать. В 1947 году он нелегально переходит румыно-венгерскую границу, пешком добирается до Будапешта, а оттуда – до Вены. Когда-то, из Черновиц, Вена казалась городом мечты. Подспудно она все еще воспринималась как блестящая столица великой империи, город, который надо завоевать.

Реальность была совсем иной. Униженная аншлюсом с Германией, оккупированная войсками союзников и поделенная на оккупационные зоны, Вена все больше входила в роль жертвы истории – тем более что роль эта сулила известные дивиденды: утверждая, что нацизм и антисемитизм занесены сюда из Германии и австрийцам глубоко чужды, можно было избежать денацификации и демократизации, задевающих интересы власть имущих. И над всем этим витал дух провинциализма. В одном из венских писем Целан замечает в связи с вечером, на котором он читал стихи местным интеллектуалам: «Я был не Б-г весть как счастлив, когда мне сказали, будто бы являюсь величайшим поэтом в Австрии и – насколько им известно – в Германии тоже…» (пер. Т. Баскаковой).

Целан мучительно не может найти место, где можно было бы осесть и жить – нормально. Неприкаянность гонит его из страны в страну. В самих этих переездах и метаниях находит выражение то состояние, в каком была тогда Европа: она лежала в руинах. Человек всюду обречён был натыкаться на развалины. Развалины городов. Развалины культуры. Развалины мысли. Прошлое – то, довоенное, – кануло навсегда. А новое – не настало. Мировая война закончилась – чтобы обернуться войной за власть, за право распоряжаться будущим…

Целан не выдержал в Вене и года. Летом 1948-го он принимает решение перебраться во Францию, в Париж. Оставив в Австрии нескольких друзей, среди них поэтессу Ингеборг Бахман. Оставив в венском издательстве «Сексль» рукопись своего первого поэтического сборника – «Песок из урн». Книга выйдет осенью 1948 года тиражом 500 экземпляров, и поэт останется настолько им недоволен – из-за многочисленных опечаток и плохого оформления, – что письмом из Франции потребует уничтожить весь тираж. Требование было выполнено: согласно отчету издателя, продать успели 9 экземпляров книги, еще 5 разослано в библиотеки, остальное отправлено под нож.

Париж всегда был городом, благожелательным к экспатриантам. Целан находит работу, поступает в Сорбонну, очень много переводит. В 1952 году женится на художнице Жизель Лестранж. В том же году выходит сборник стихов «Мак и память», с которого сам Целан начинает отсчёт своих поэтических книг. Он чувствует: то, что и как он говорит, еще никем не сказано. Почти всё, с чем он сталкивается в современной литературе, – это «вчера», а он – он пишет ее «завтра». Стоит ли удивляться, что его не понимают? Чувствуют стоящую за ним силу, не могут не считаться – но при этом отказываются признать.

Характерна история участия Целана в одной из встреч так называемой «Группы 47» – в нее входили такие немецкие писатели, как Генрих Белль, Гюнтер Грасс, Эрих Кестнер и др. Целан выступил с чтением своих стихов. Участник того вечера, критик Вальтер Йенс, вспоминал: «Когда Целан выступал в первый раз, люди говорили: “Но ведь это невозможно слушать!” – он читал слишком патетично. Мы смеялись, “Он читает прямо как Геббельс!” – сказал кто-то. Его просто высмеяли <…>. “Фуга смерти” в нашей группе с треском провалилась! Это был совершенно другой мир, и сторонники неореализма, которые, можно сказать, выросли на этой программе, никак с ним не состыковывались» (пер. Т. Баскаковой). А ведь «Группа 47» – это лучшие из писателей, работавших тогда в немецкой литературе!

А стихи Целана год от года становятся все сложнее. Он делает в поэзии примерно то же, что Пауль Клее – в живописи: пытается не описывать некую ситуацию, а писать ее внутреннюю суть. Таков весь его сборник «Решетки языка». Слово «Sprachgitter», вынесенное в название книги, созвучно общеупотребимому «Sprechgitter» – «переговорная решетка», т. е. решетка, которая на свидании в тюрьме отделяет преступника от тех, кто пришел его навестить. Целан говорил в связи с этим названием и заглавным стихотворением сборника: «Я стою на другой пространственной и временной плоскости, чем мой читатель. Он может понять меня только отдаленно, ему никак не удается меня ухватить, он все время хватается только за прутья разделяющей нас решетки… Ни один человек не может быть “как” другой; и потому, вероятно, он должен изучать другого, пусть даже через решетку…» Само заглавное стихотворение звучало следующим образом:

Глаз кругл меж прутьев

Веко инфузорно

ресничит вверх,

мерцаньем, открывая взгляд.

Радужка, без снов, тускло плавуча:

небо, сереющее сердце, видно, низко.

В железном светце, криво,

чадящая лучина.

Ты по светлосути лишь

узнаешь душу.

(Был бы я как ты. Был бы ты как я.

Разве не стояли мы под одним ветром?

Мы – чужие.)

Каменные плиты, и на них

друг к другу близко эти оба

смешка, сереющее сердце,

два выема –

рта полных молчанья.

(Пер. М. Белорусца)

Речь Целана сложна, следование за ней требует от читателя усилия. Однако сам поэт настаивал: всякое стихотворение – это не рассказ, а действие: «В стихотворении – не передача сообщения, в нем – передача себя… Я не вижу принципиальной разницы между рукопожатием и стихотворением».

Есть какая-то ирония в том, что стихи Целана стали излюбленным объектом комментариев философов: действие как бы стремились загнать в резервацию умозрения, выхолостить до рассуждений. Может быть, единственный философ, действительно приблизившийся к тому, что пытался проговорить Целан, – Мартин Хайдеггер. Принадлежавший поэту экземпляр хайдеггеровского «Времени и бытия» весь испещрен пометками. Но мог ли Целан, читая немецкого философа, отрешиться от мысли, что в 1933-м тот пошел на сотрудничество с нацистским режимом, приняв пост ректора Фрайбургского университета, вступил в Германскую национал-социалистическую рабочую партию, посылал приветственные телеграммы вождю, произносил речи, призывая коллег служить делу национальной революции?..

Целан и Хайдеггер встретились в 1967-м, когда поэт приезжал во Фрайбург выступать в университете. Он был несказанно удивлен, обнаружив, что почти во всех книжных магазинах города лежат его стихи. Но он не знал, что накануне 78-летний отставной ректор лично обошел книжные магазины и попросил владельцев заказать книги Целана и выставить в витринах… После выступления Целана их представили друг другу. Подбежавший фотограф хотел было запечатлеть «исторический момент», но Целан резко запретил съемку. Хайдеггер промолчал. Он просто пригласил Целана на следующий день к себе домой. О чем они тогда говорили – неизвестно. Но в память этого посещения Целан написал стихотворение, в котором, среди прочего, отсылает к названию и темам книги Хайдеггера «Лесные тропы», куда вошли работы, написанные философом как раз в годы нацизма, с 1935-го по 1946-й:

…под кровом

Хижины,

где в книгу –

чье ж имя

в ней перед моим? –

в ту книгу

запись

о надежде

сегодня в сердце

на мыслящего

слово,

что грядет,

проплешины в лесу, буграми, ржавь,

ятрышник да ятрышник порознь,

смутность, в дороге после,

явственна,

он, кто везет нас,

со-внимает то же,

недо-

торённые, лесом

поваленным т

ропы в топях,

сыро,

сиро.

(Пер. М. Белорусца)

Чего в этом стихотворении больше – надежды, горечи и разочарования, просто усталости – каждый читатель может ответить только сам для себя. За всей интонацией текста слышится и общее состояние Целана: истощенность, угнетенность, выжатость борьбой с постоянно преследующими его приступами душевной болезни. С самого начала 60-х безумие ходит за Целаном по пятам. Он периодически ложится в клинику, но даже постоянное наблюдение врачей не помогает избежать срывов. В ноябре 1965 года, в приступе душевного помутнения, он пытался убить жену – после этого случая они окончательно стали жить отдельно. Позже, в 1967-м, Жизель подала на развод, что только усилило сумеречное состояние Целана.

Конец 60-х – едва ли не худшее время в судьбе Целана. Его письма исполнены мрачности и отчаяния. Просветом стала поездка в Израиль – встреча там с теми, кого он знал еще по Черновицам. Среди них была Илана Шмуэли, подруга детства и юности, уехавшая в Палестину в 1944-м. Она успела отслужить в израильской армии, участвовала в Войне за независимость, стала социальным работником, занималась адаптацией репатриантов и трудновоспитуемых подростков. Илана была из тех женщин, которые, отличаясь редкой душевной тонкостью, при этом крепко стоят на земле. И те непростые отношения, которые вновь соединяют ее с Паулем, стали для него глотком свежего воздуха – простоты, подлинности, которых так не хватало ему в парижской жизни. Той простоты, с которой Илана писала ему: «Я хотела, я могла бы спать с тобой и готовить тебе еду, ничего больше – это имело бы смысл». Но при том у нее хватало слуха, мудрости сформулировать и иное: «Для меня ведь было хорошо чувствовать твою любовь, она ведь была – такая большая, много, – я не могу измерить ее, но она была, и это было хорошо. Что же касается моей внутренней раздвоенности, то она с тобой не связана – она существовала всегда, и до тебя тоже, она мне присуща. А вот вкус к целостности – его я почувствовала благодаря тебе, именно там и тогда, он был для меня чем-то новым…»

В этих словах Иланы Шмуэли – возможно, самая точная формула того, к чему взывает поэзия Целана. Она взыскует целостности и подлинности человека. Безусловности его реакций. Абсолютной честности в отношениях с миром. Всего, чего так нелегко достичь. Потому-то его стихи и отзываются в нас такой болью. Потому, раз с ними столкнувшись, их так трудно забыть. Вернее – забыть то чувство, которое они вызывают в нас. Стихи – как потребность в действии и бытии.

Антон Нестеров