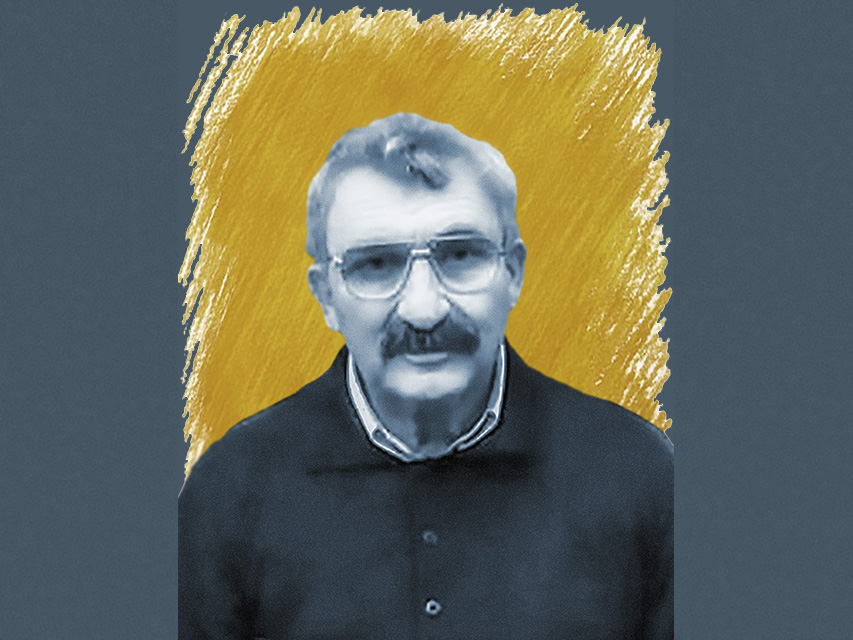

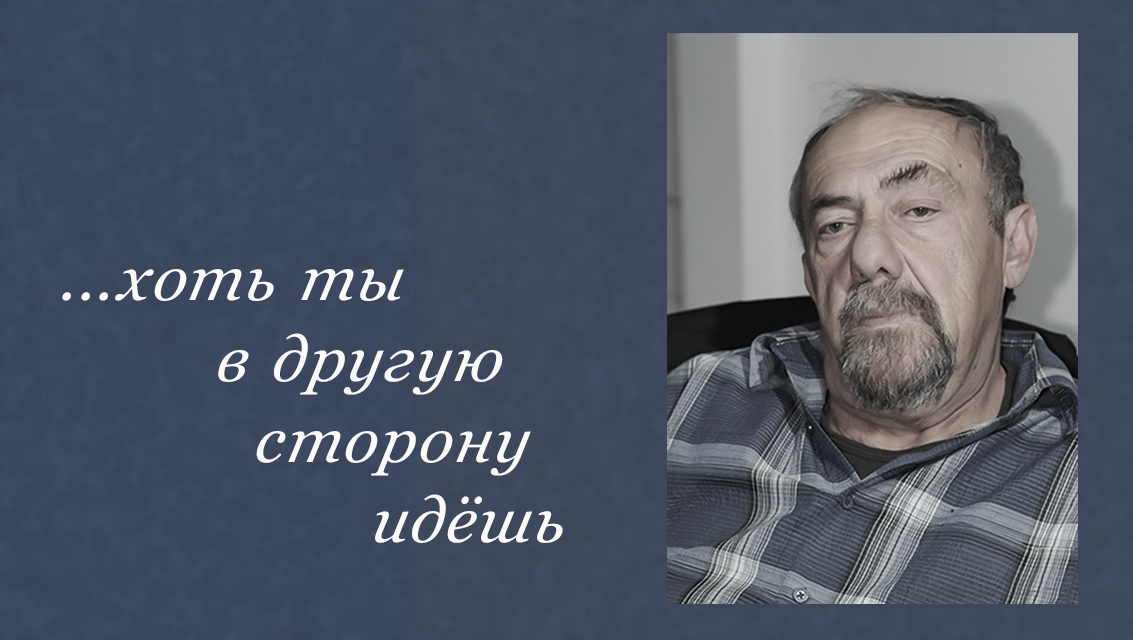

Лакшин

Владимир Яковлевич

Литературный критик, литературовед, прозаик, мемуарист. В 1960-е годы — первый заместитель главного редактора журнала «Новый мир».

Как многие другие люди моей генерации, я был взращён так, что мне претит всякий оттенок агрессивного национального чувства: антитюркизм, антисемитизм, антиамериканизм. И русский шовинизм мне враг. Но примите уж как угодно, как причуду или национальный предрассудок, но мне почему-то хочется, чтобы к понятию русского — русского характера, русской культуры, русской литературы — относились хотя бы с минимумом уважения и справедливости… В изнурительной полемике «патриотов» и «демократов» всё более поляризуются ценности либерального «цивилизованного мира», западного понятия о свободе — и представления как об исходной ценности о своей стране — отчизне, родине. Эта дилемма мне кажется ложной. Я не мыслю родины без свободы, но и свободы — без родины. Тем более что Россия, по моим наблюдениям, не собирается без времени отдавать Богу душу, рассеиваться по другим народам и терять имя. Судя по всему, она и на этот раз переживёт критиков, примеривающих по ней траур. Катафалк заказывать рано [3].

«Россия и русские на своих похоронах»

Предисловие

Когда в середине 50-х годов в моих студенческих зеленых блокнотах появились первые подневные записи, я не чувствовал за своей спиной близкой традиции.

После писем, потерявших обстоятельность и откровенность из-за привычных опасений перлюстрации, дневник был самым непопулярным жанром домашней литературы. В 30–40-е годы, как известно, сколько-нибудь понимавшие жизнь люди дневников не вели — на другой день после ареста они оказались бы на столе у следователя. Рассказы о тетрадях, предавших своих хозяев, не однажды были выслушаны мною.

Елена Сергеевна Булгакова вспоминала, как дорожил Булгаков своим московским дневником начала 20-х годов. Они был конфискован у него при обыске в 1926 году. Булгаков долго добивался, чтобы ему вернули рукописи, искал заступничества у Горького, угрожал громким общественным скандалом, а когда, наконец, получил из рук следователя с Лубянки свои заветные тетради, сжег их в печи. Больше он никогда не вел дневников, хотя понуждал делать это Елену Сергеевну, иногда диктовал их ей, стоя у окна. Говорил, что важны все подробности: кто был в гостях, как одеты, что ели…

Незадолго перед войной добрый знакомый Булгакова — Николай Семенович Ангарский (Клестов), издатель альманаха «Недра», почувствовав груз лет или занемогши, запечатал свои многолетние дневники в большой конверт и отнес их в Ленинскую библиотеку со строгой надписью: «Вскрыть через 50 лет после моей смерти». «И что же вы думаете? — рассказывала Елена Сергеевна. — Не прошло и 50 минут после его ухода, печати были сорваны, пакет вскрыт, а еще через несколько дней за ним пришли…»

Самое прискорбное, что обычно, по решении судьбы арестанта, дневников его никто не собирался хранить даже в следственном деле, и они уходили в небо с черной сажей из трубы Лубянки, как рассказал и «ГУЛАГе» о судьбе своих фронтовых записей Солженицын.

Но мы принадлежали все же к другому поколению. Страх задел нас, но еще не въелся в печень. И в преддверии XX съезда, а особенно после февраля 1956 года, когда стал известен секретный доклад Хрущева о культе Сталина, возникло ощущение, что мы становимся свидетелями небывалых событий. Привычно поскрипывавшее в медлительном качании колесо истории вдруг сделало первый видимый нам оборот и закрутилось, сверкая спицами, обещая и нас, молодых, втянуть в свой обод, суля движение, перемены — жизнь.

Тогда-то и начал я, еще с большими перерывами и непостоянством, делать записи, не адресуя их никому и не преследуя никакой видимой цели.

Вести дневник с большей регулярностью я стал на исходе 50-х годов. Подхлестнуло меня то обстоятельство, что, волею случая, я рано оказался среди людей литературы, начал встречаться с А. Т. Твардовским, регулярно сотрудничать в «Новом мире». В этот журнал я пришел двадцатилетним студентом-филологом, а с лета 1962 года был одним из его редакторов.

Наверное, некая тяга отмечать события дня объяснялась и профессиональной выучкой историка литературы. Со студенческих лет я восхищался дневниками Толстого как школой искренности и нравственной штудировки. Но я не готовил себя к великому поприщу, запросы мои были куда скромнее. Просто по своим филологическим занятиям я помнил, как дорог иногда случайно отмеченный современником факт, беглый штрих или дата, и сколь многое кануло в Лету неописанным, ненапечатленным. Передо мною были воодушевляющие примеры литературной добродетели — трехтомный «Дневник» петербургского профессора и цензора А. В. Никитенко, головоломный домашний «журнал» историка М. П. Погодина, чьи каракули с записями о Пушкине, Гоголе, Островском я разбирал в рукописном отделе «Ленинки». А дневник пианиста Гольденвейзера с записями бесед с Толстым? А наш яснополянский Эккерман — врач Д. П. Маковицкий, незаметно для Льва Николаевича делавший заметки (груда плотных листков и карандаш всегда лежали в правом кармане его пиджака) и потом ежевечерне заполнявший тетради их подробной расшифровкой?

Разумеется, я и в мыслях не имел соперничать в основательности, тщательности с этими выдающимися регистраторами своей литературной современности. Писал для одного себя, не собираясь делиться ни с кем и, во всяком случае, не предполагая, что эти записи могут увидеть свет еще при моей жизни. Было, пожалуй, лишь смутное желание оставить достоверные свидетельства людям, которые в будущем имели бы охоту и досуг копаться в наших литературных буднях.

На свой дневник я не смотрел как на притязание писательства или литературный жанр, но пользу его для пишущего довольно скоро ощутил. Дело в том, что, когда была исписана одна и другая тетрадь, я однажды перечитал их и сделал обескураживающее открытие: глупая иллюзия думать, что все, происходившее на твоих глазах, навсегда остается капиталом твоей памяти, — стоит, мол, лишь окликнуть былое, и оно явится в живой конкретности лиц, реплик и обстановки. На деле то, что не фиксировалось на бумаге, начинало стираться в сознании или невольно трансформироваться уже два–три года спустя под влиянием книг, разговоров. Дневник напоминал мне порой то, что я начисто забыл, и поправлял то, что я помнил неточно. Мало-помалу, я втянулся в эту не лишенную притягательности игру с недавним собственным прошлым.

И все же — обидно в этом признаться — к дневнику я часто понуждал себя: писал далеко не каждый день, с большими перерывами; не успевал записывать по свежему следу и забывал отметить потом, иногда просто ленился открыть тетрадь.

Есть и другая причина хронологических провалов в этих записях. Конечно, мы дышали свободнее, чем люди старшего поколения. Но, сказать по совести, 60—70-е годы отнюдь не были временем безмятежной уверенности, что тебя завтра не поволокут на цугундер. Там, где речь заходила о политической современности, мои записи неполны, беглы, и не из-за недостатка интереса к этим темам. Думали и говорили мы между собою откровеннее. Сохранявшаяся инерция страха — причина иных пробелов и недоговоренностей.

Беспокойство не было беспочвенным: прошли обыски с изъятием архиваа у нескольких моих друзей, объявленных «диссидентами», да и моя квартира не осталась нетронутой: однажды, едва я отправился в дальнюю поездку, в нее забрались странные «воры», которые почти ничего не взяли, но шарили за картинами, на книжных полках и вскрыли ящики письменного стола.

Вот почему случались недели и месяцы, когда я уносил бумаги из дома, прятал их за городом, в надежных местах, боясь, что они могут исчезнуть. Записывал конспект событий в маленьких блокнотах и на отдельных листках, рассчитывая переписать позднее, и частенько забывал об этом за наворотом событий.

Так возникла эта пунктирная хроника, главным образом, хроника журнальной жизни, как она виделась одному из ее участников. Разумеется, и это не история журнала за некий период, а лишь канва такой истории.

В нашем отечестве журнал, в особенности журнал «толстый», литературно-художественный, всегда стоял на перекрестье литературы и политики. Но в пору издания «Нового мира» Твардовского этот ежемесячник стал особенно мощным магнитом для людей, жаждавших правды, стремившихся широко и свободно мыслить, проклинавших сталинский террор и мечтавших о новых путях для страны. Их было не так уж мало, таких людей, преданных читателей «Нового мира», среди разных слоев населения, в столицах и глухой провинции. Но на другом полюсе общественных пристрастий находились в избытке и такие, кого «Новый мир» огорчал, задевал, заставлял негодовать — от рядовых отставников-сталинистов, обывателей, неспособных расстаться со сказкой о мудром и справедливом вожде, который вел их в рай, до людей, занимавших кабинеты на высоких этажах власти.

Острая закулисная борьба, шедшая вокруг журнала в 1958—1970 годах, лишь отчасти, лицемерно и смазанно отражалась в статьях газет, резолюциях Союза писателей, открытой полемике. Часто не были видны и даже намеренно затушевывались истинные причины, корни, питавшие всем видимые верхушки событий. В пору, когда деятельность Главлита была окутана темной тайной, а вся система руководства искусством основывалась на устных «указаниях» и безраздельной власти телефонного права, имело резон запечатлевать разговоры и «веяния», идущие сверху: официальные тексты и даже конфиденциальные бумаги могли промолчать о главном. В треугольнике между Пушкинской площадью, где помежалась редакция, Китайским проездом — резиденцией Главлита, и Старой площадью, где находился идеологический аппарат ЦК, то и дело возникало поле высокого напряжения.

Едва после полудня приезжал в редакцию Твардовский, как мы, его «соредакторы», по его же старомодно-уважительному определению, скликались в его кабинет — и начиналось вольное обсуждение новостей, статей газет, отголосков совещаний и пленумов, писательских собраний, аппаратных перемещений — ведь все это непосредственно сказывалось на температуре общественного организма, а стало быть, и на наших делах — активности авторов, новом пригнетении или временном ослаблении цензурного пресса. К этим темам, так сказать общедоступным, присоединялся обмен неофициальной информацией, сведениями и даже слухами, в которых никогда не было недостатка. Обычный фон дня в редакции «крамольного» журнала составляли и посетители из разных, иногда отдаленных мест, и почта, объем которой все рос. Это помогало Твардовскому и нам лучше чувствовать живое дыхание огромной страны, страдавшей от унижений и бедности, но начавшей пробуждаться, мыслившей и неравнодушной.

Сердцевиной рабочего дня в «Новом мире» были, конечно, встречи с писателями, обсуждение новых рукописей, тем для статей, литературные разговоры. Увидеться и поговорить с Твардовским наши авторы, разумеется, считали для себя особой честью и удовольствием. Но и во всех других комнатах редакции никогда не было пусто. Писатели заходили сюда и просто так, как в клуб, «на огонек», обменяться новостями, «освежить ум в беседе». Все это оставляло след в дневнике.

Думаю, не случайно заметное место в моих старых записях занимают оценки имен и сочинений, еще не печатавшихся у нас тогда, ходивших в рукописях, и книгах, передававшихся из-под полы. Мы впервые читали Кафку и Камю, имена которых почти рифмовались в яростной полемике тех лет с «модернизмом», узнавали В. Набокова и Дж. Оруэлла, впервые нам тогда открывшихся. В отношении культурного наследства мы были, надо признать, далеко не так богаты, как молодые люди следующих поколений. Ахматова и Пастернак жили рядом, но мы (говорю, во всяком случае, о себе) не сознавали вполне их значения. Образование людей моей генерации остановилось на русской классике — это была гранитная опора, скальный нравственный и художественный грунт, но дальше зиял разрыв традиции, слабо восполняемый современной литературой. Однако неизбежность возрождения искусственно вытравленных из памяти понятий и имен осознавалась именно тогда. «Новый мир» два года вел борьбу за публикацию «Театрального романа» Булгакова, печатал автобиографию Бориса Пастернака «Люди и положения», фрагменты книги Ивана Шмелева «Лето господне», статьи Твардовского о Бунине и Е. Дороша о Сергии Радонежском, стихотворные циклы Цветаевой и Ахматовой. Начиналось размораживание общественно-литературного сознания, просыпалась утраченная культурная память…

Хрущевский период нашей общественной истории ознаменован прерванным на полпути порывом к демократии, к отказу от преступлений и догм сталинщины. «Новый мир» Твардовского был одним из стойких форпостов интеллигенции, поддержавшей Хрущева в его пусть не всегда последовательных попытках реформации государственного социализма в сторону демократии и личной свободы. Беда заключалась в том, что значение гласности, как рычага, реформирующего общество, Хрущев так и не понял: для него были привычнее аппаратные методы управления и принцип личного авторитета. Со всем богатым запасом природного здравого смысла, несомненным талантом натуры и искренним желанием добра он все же оставался чем-то вроде Санчо Пансы — губернатора. Пророка. Мужественно сказав на XX съезде о кровавых преступлениях Сталина, он, поддаваясь политической конъюнктуре, спустя месяц–другой мог грозно заявлять, что «нашего Сталина» мы не отдадим никому; осознав рабского положение колхозников, работавших за «палочки» в трудовой книжке, вернув к жизни принцип материальной заинтересованности, он стал силком повсеместно внедрять кукурузу; вернул крестьянам паспорта, но разорил налогами приусадебные хозяйства и т. п.

В этих обстоятельствах журнал не просто плыл по благоприятствовавшему ему политическому течению. Он шел и против течения, когда Хрущев и его окружение лавировали, отступали, делая ощутимые уступпи сталинистам-консерваторам или, сползая к методам вульгарной демократии, с палкой, всегда готовой опуститься на ученых и интеллектуалов. Вот почему журнал Твардовского, едва сознав себя как общественно-литературную силу, то и дело оказывался в осаде, в изоляции, под угрозой разгона и административных репрессий. Для него были придуманы или к нему применены опасные термины-клейма: «дегероизация», «абстрактный гуманизм», «очернительство», «ревизионизм».

Я назвал книгу: «Новый мир» во времена Хрущева». Но ее вполне можно было озаглавить иначе: «Новый мир» при Твардовском». Твардовский по праву — ключевая в литературной жизни фигура времени и главный герой моих записей.

Когда я познакомился с Александром Трифоновичем Твардовским, мне было 23 года. Это был первый крупный писатель, которого я увидел вблизи. И понятно, что смотрел я на него с юношеским восторгом, который прорывался даже сквозь привычный для молодости скепсис. Примечательнее другое: чувство огромного уважения и восхищения сохранилось и позднее, когда я узнал Твардовского довольно коротко, едва ли ни ежедневно встречаясь с ним — по делу и без дела, по службе и просто так.

Не стану утверждать, что я вовсе был лишен критического взгляда на Твардовского (читатель это заметит), но все же в главном это было неколебимое уважение и искренняя преданность. В конкретных симпатиях и оценках мы, случалось, расходились, но во всем существенном его взгляды на жизнь и искусство я воспринял как близко родственные себе и дорожил его школой, в которой учился без принуждения.

Твардовского всегда отличала поразительная верность природе вещей, точный вкус и ошеломляющее чутье правды. Но в противоборствах времени характер Твардовского–редактора еще креп и мужал. Окончательно уходила былая робость перед авторитетами и хоругвями, в какие он смолоду верил, и складывался во многом новый род его убеждений. При большой самобытной силе его натуры все это, несомненно, отпечатывалось на журнале, воздействовало на авторов и сотрудников. Но нельзя исключать и обратного влияния. Журнал, как организм, как живое существо, вбиравшее в себя токи времени, сильно и освежающе действовал на Твардовского. Читатель увидит, как он менялся, становился внутренне свободнее год от году.

Дневник тех лет связан и с еще одним именем — Александра Солженицына. Первую половину 60-х годов можно было бы назвать «солженицынским» периодом в жизни журнала, в равной мере как эту же полосу в развитии писателя Солженицына — «новомировским» периодом его деятельности. И дело не только в том, что немногочисленные публикации Солженицына в журнале (ровным счетом четыре) привлекли горячее читательское внимание. Солженицын пришел на готовую мечту Твардовского, что кто-то должен рассказать сполна о трагедии сталинских лагерей. Его повесть «Один день Ивана Денисовича» как бы подтверждала, что для талантливой литературы нет «запретных зон». Но автор «Ивана Денисовича» не просто открыл в литературе тему репрессий, а задал новый уровень художественной правды, напомнил и о моральной ответственности писателя. Новомировские прозаики — К. Воробьев, Семин, Залыгин, Быков, Абрамов, Айтматов, Можаев — каждый по-своему и непохоже пережили его влияние. Заражаясь примером Солженицына и в чем-то отталкиваясь от него, они пошли в пробитый им в снежном насте след.

Последним толчком к тому, чтобы привести в порядок и опубликовать эти записи, послужили не всегда корректные литературные дебаты 1987—1990 годов, касавшиеся, в частности, и судьбы «старого» «Нового мира». О Твардовском и журнале, об отношениях редактора с его сотрудниками и друзьями стали толковать вкривь и вкось, все более бесцеремонно и не стесняясь любой произвольной выдумки, — с уверенностью, что он уже не возразит, а с другими свидетелями и участниками событий — стоит ли считаться?

«Сейчас нас бьют, — не раз говорил Твардовский. — Но вот увидите, пройдет время, и сколько у нас «друзей» объявится!» И как в воду смотрел. Многолетних гонителей и душителей «Нового мира» из числа влиятельных, но посредственных писателей, так же, как вершителей литературных судеб из административного аппарата, — словно ветром сдуло, пропали, будто не было.

Там верстою небывалой

Он торчал передо мной;

Там сверкнул он искрой малой

И пропал во тьме пустой…

(Пушкин. «Бесы»)

Поле чисто — кругом одни благожелатели. Послушать этих поздних доброхотов — все желали «Новому миру», а в особенности Твардовскому, только блага, и если за спиной поэта витали какие-то злые духи, приведшие его к довременной гибели, то их надо искать в стенах его же редакции — изворот полемики, который Пушкин определял словами: «Сам съешь».

Увы, чем дальше уходит время, тем больше приблизительности, вольной и невольной фальши в трактовке литературной ситуации тех лет. Нередко она подгоняется под консервативную или либеральную легенду — гримируются лица, в черно-белой светотени предстают события. А хотелось бы напомнить «сырые», непричесанные факты. В упрямых поисках правды, добросовестных заблуждениях и вынужденных компромиссах, гордой неуступчивости и борьбе — живая жизнь журнала.

Конечно, горизонты свободного слова в «старом» «Новом мире» куда меньше возможностей, ныне используемых гласностью. И некоторые былые иные споры сейчас кажутся наивными, да стоило ли об этом спорить? Но поле отгоревшего боя, как ржавые доспехи, — трюизмы и аксиомы. Ни духовная содержательность литературы тех лет, прорывавшейся через колючую проволоку цензуры, померяется силой с нынешней. И в разговоре, говорившемся вполголоса, часто было больше веса и глубины, чем в крике соперничающих в громкости ораторов.

Хотелось дать фактический материал для раздумий, не лишних и современности, о пригнетающей мертвой силе идеологического аппарата, претендовавшего на руководство мыслью и искусством. И о мужестве противостояния, ранних поисках путей к демократии и гласности.

Не пустые слова, что перестройка, начатая спустя 15 лет после разгрома «Нового мира», выношена и выстрадана обществом и литературой.

Надо ли оговариваться, что в этот журнальный хронограф попало и немало личного. Уже сам отбор впечатлений для записи был субъективен. Что-то представлялось мне более, что-то менее важным, а на деле случилось наоборот: записаны порой незначащие пустяки, и остается запоздало сожалеть, что вовремя не оценил или поленился записать что-то действительно важное. А бывает и иначе: сама жизнь неожиданно подхватывает и развивает сюжеты, вскользь и без видимого значения помеченные в дневнике.

Сегодня я лучше вижу наивность и неглубину некоторых давних своих оценок людей и идей. О многом, наверное, сказал бы сейчас по-другому. Да не всякое же лыко в строку!

Надо ли удивляться, что счастливый своим участием в славном журнальном деле молодой автор порой слишком сосредоточен на себе и успехам или помехам своему литературному «я» придает, случается, чрезмерное зачение. Иной раз так и подмывает схватить перо и что-то импульсивно подправить в своих суждениях, в речах и поступках своих товарищей по журналу, иногда и Александра Трифоновича… Но я удерживаю себя: пусть мы предстанем не умнее, не прозорливее, но и не глупее, чем были.

Трудность этой публикации и в том, что все, рассказанное в ней, еще близко к нашему времени, стало быть, еще горячо, еще жжется и болит. Живы многие участники описываемых событий, их близкие. Я не хотел бы никого обидеть, но не стану и затушевывать истину или то, что казалось мне истиной в ту пору, когда я это писал.

Надеюсь, меня не упрекнут в том, что я преувеличиваю значение журнала и всего, что с ним связано в нашей литературной истории. Для сомневающихся же — вот любопытный человеческий документ. Как отклик на недавнюю полемику в печати о «Новом мире» я получил письмо от читателя из города Сургута. Позволю себе привести выдержку из него:

* * *

«В 1972 году, отслужив армию, я приехал в Тюменскую область в г. Сургут, где живу и по сей день. Город был молодой, а для меня еще и незнакомый, друзей почти не было, и досуг был одной из немалых проблем. Читать я любил и умел. До этого, где бы я ни жил, везде в первую очередь заводил тесные связи с библиотекой. Так же получилось и в Сургуте, где я протоптал дорожку в блистательную библиотеку, которая называлась районной. Посетителей там было мало, а книг много, правда, на меня угодить было трудно. Долго рассказывать, как это произошло, но к этому времени я уже угодил в «струю» и с лихорадочной жадностью новичка восстанавливал для себя историю русской литературы 20–30-х и 50–60-х годов. Абсолютно один, без подсказки или помощи (да и кто бы мог мне помочь?) я искал и выписывал имена, названия, сравнивал даты, делал выводы. Большим подспорьем и ориентиром стала для меня третья книга Эренбурга «Люди, годы, жизнь» — две предыдущие я до сих пор так и не прочел, негде взять. В 1972 году мне был 21 год и кое-что из 50–60-х я помнил сам, что-то можно было узнать из критической погромной прессы, особенно из «Литературной газеты». Таким образом, я вплотную и самостоятельно подошел к журналу «Новый мир».

Но о чем могло мне сказать в то время, в том неискушенном возрасте изменение фамилии главного редактора? Да абсолютно ни о чем. И вот я листаю номер за номером, штудирую их (это в 1972 году!), ищу и не нахожу того, что искал. Искал я Литературу, Поэзию, Критику (я уже и критические статьи читал без запинки), а находил только макулатуру. Я поднял подшивку за последний год, за предыдущий год, и там ничто не привлекло меня.

Но тот, кто ищет, — найдет! Нашел и я: однажды, придя в библиотеку, я застал читальный зал закрытым. Библиотекари таскали связки с хламом, рваными книгами и старыми подшивками газет — все эти плоды очередной инвентаризации предстояло сжечь тут же, во дворе. А надо сказать, что ни один журнал, ни одна подшивка более двух лет в библиотеке не хранились. Поэтому мои изыскания и ограничились 1971 годом. Ну и представьте себе, что среди старья обнаружились разрозненные тома журнала «Новый мир» за 1962–1969 годы. Их было около десятка, старые, с твердым переплетом. Конечно, я тут же заграбастал их все и уволок, как медведь в берлогу, в общежитие, где жил. И началась волшебная работа. Они многое дали мне, гораздо больше, чем может дать самая дефицитная подписка на самого модного Пикуля или Семенова. За эти годы сохранились не все, но как бесценные реликвии тех времен берегу я сохранившиеся номера с повестью И. Грековой «На испытаниях» и романом Г. Владимова «Три минуты молчания», помню Ваши статьи о Солженицыне и Булгакове. Вот эти журналы и определили строй моего мышления, мои вкусы и запросы на оставшуюся жизнь. Как благодарен я всем вам, людям, создавшим этот журнал. Как сильны и жизнестойки оказались эти семена, эти ростки, не погибшие от холодов и сумерек безвременных лет.

Думаю, Вам нетрудно представить мое состояние сейчас, состояние человека, дождавшегося, дожившего. Я, может быть, не сделал ничего, чтобы приблизить эти дни, но я сохранил в себе себя. Благодаря Твардовскому, журналу, Вам, я не лез в начальники по чужим головам и не хапал дармовых денег, не спился от безвыходности. Это не подвиг, но это было трудно…

В очередной раз, называя всех своими именами, Вы будите память, заражаете тревогой за судьбу литературы, судьбу родины.

Соколов Евгений Павлович,

1951 года рождения,

мастер производственного обучения».

* * *

Помимо подстрочных примечаний, имеющих чисто справочный характер, я решился ввести в текст публикации небольшие авторские комментарии, которые назвал «Попутное». Они написаны позднее, при подготовке дневника к печати, и оказались нужны вот по какой причине: хотелось пролить дополнительный свет на некоторые давние события и забытые судьбы, как они видятся сейчас, осветить, хотя бы кратко, сказанное вскользь, и не вполне понятное без объяснений.

Подневные записи сопровождены кое-где сделанными мною выписками из писем и других неофициальных документов, а также версток «Нового мира», не прошедших цензуру, и полемических статей о журнала и печати 1962–1964 годов. Число подобных материалов могло быть многократно увеличено, но я пользовался лишь тем, что сохранилось в оригиналах, типографских оттисках и вырезках в моем домашнем архиве и представлялось мне достаточно характерным.

https://eusp.org/