Наталия Фандерфлит-Бриммер. Иллюстрации к стихотворению Николая Заболоцкого «Картонный город» (фрагмент). 1934. Вологодская областная картинная галерея. Вологда

Александр Мелихов

Александр Мелихов

«Нехороший, но красивый,

Это кто глядит на нас?»

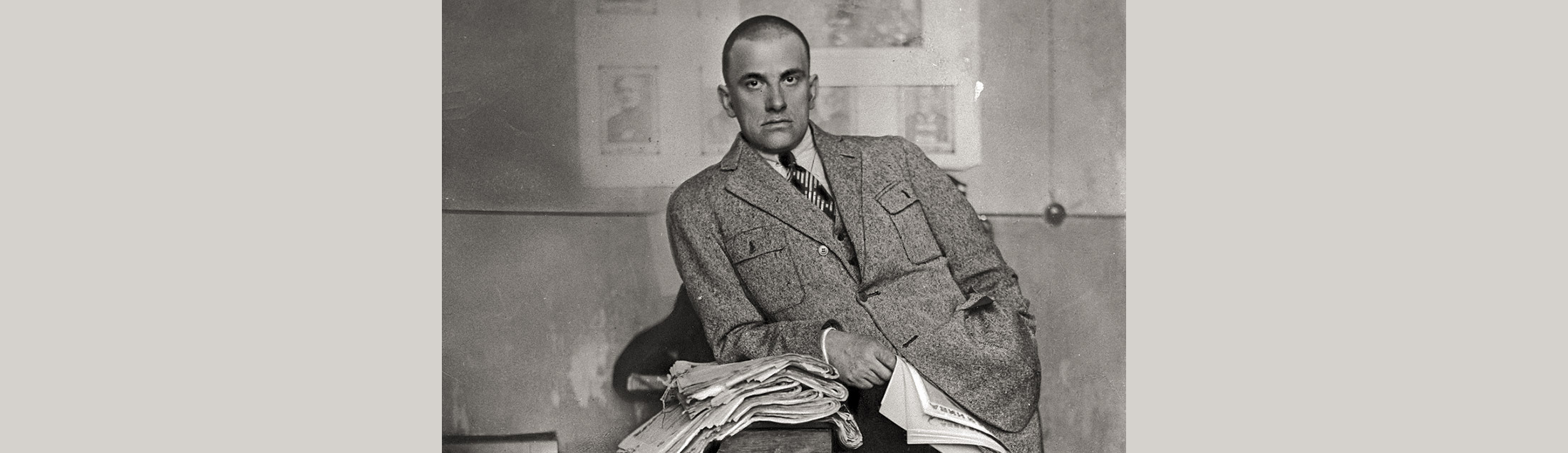

14 октября 1958 ушел из жизни Николай Заболоцкий.

Начало пути Заболоцкого выглядит таким же ординарным, как его внешность. Родился в семье агронома и сельской учительницы, закончил реальное училище в Уржуме, отслужил в советской армии, получил кое-какое раннесоветское образование… Этому мальчику из Уржума было, казалось бы, самое место в рядах эпигонов Есенина-Блока-Маяковского-Светлова, а он вписался в основатели ОБЭРИУ — Объединение Реального Искусства, провозгласившего реальностью нелепость, гротеск, абсурд.

Впрочем, в скандальных манифестах хайпа ради можно провозглашать и не такое, а попробуй изобразить будничную реальность такой блистательно диковинной, какой она предстает у Заболоцкого в сборнике «Столбцы». Кажется, лишь тупость советских надзирателей от литературы (да только было ли это тупостью?) высмотрела в них глумление над социализмом — Заболоцкий, подобно любимому им Брейгелю, смотрел на реальные предметы, а не на «измы».

Смотрел взглядом простака и говорил языком простака, который по наивности, из-за незнакомства с литературными штампами оказывался восхитительно, первозданно оригинальным.

Примерно как Андрей Платонов.

«В глуши бутылочного рая», «в бокале плавало окно», «меркнут знаки Зодиака», «животное Собака», «птица Воробей»…. При чем здесь коллективизация или индустриализация? К ним тем более не имеет отношения гениальная фантасмагория «Торжество земледелия».

Нехороший, но красивый,

Это кто глядит на нас?

То Мужик неторопливый

Сквозь очки уставил глаз.

Белых Житниц отделенья

Поднимались в отдаленье,

Сквозь окошко хлеб глядел,

В загородке конь сидел.

Тут природа вся валялась

В страшном диком беспорядке:

Кой-где дерево шаталось,

Там реки струилась прядка.

Хочется цитировать бесконечно.

Тем не менее, эксперт бдительных «органов» Лесючевский нашел, что «творчество» в кавычках Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против советского строя, против советского народа, против социализма.

Идиот, идиот…

Но я столько раз убеждался, что идиоты куда поумнее нас, умников. И не только потому, что они лучше угадывают желания начальства, а потому, что они сами начальство. И потому понимают, что лишь в царстве скуки их серость будет незаметна. Природа социализма вовсе не требовала превратить его в царство серости, этого требовала лишь природа власти. Тотальное планирование, подчинение миллионов людей единой цели требовало армейской дисциплины, а армейская дисциплина требовала единообразия. Поэтому истребление всего яркого и оригинального было вовсе не нарушением ленинских норм, но, напротив, неукоснительным проведением их в жизнь, в жизнь – единую фабрику.

Нарушением было, пожалуй, только лицемерие. Для Ленина истребление неугодных было вопросом целесообразности по Марату: юридическими средствами можно ликвидировать лишь малую часть контрреволюционеров; поэтому для осуждения подсудимого достаточно его происхождения, знакомств и известных взглядов. Но при Сталине вместо откровенного уничтожения неблагонадежных начали имитировать их реальную виновность, то есть требовать признаний в чем-то реальном.

Чего можно было добиться только пытками.

«Первые дни меня не били, стараясь разложить морально и физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали…»

В конце концов этот степенный гений, обезумев, забаррикадировался в зарешеченной камере и начал отбиваться от палачей шваброй, — врачи удивлялись, как в последовавшем избиении у него уцелели внутренние органы. Тем более поразительно, как он выдержал лагерные хождения по мукам, — иной раз спасали чудеса: охранник пожалел двух доходяг и велел выписывать им 120% за усердие. Но однажды на сопке Заболоцкий сорвал большой красный цветок и произнес: «Станем мы после смерти такими вот цветами и будем жить совсем другой, непонятной нам сейчас жизнью».

Самое поразительное - он действительно в это верил!

Когда я начал внимательно перечитывать Заболоцкого, то обнаружил удивительную вещь: то, что мне казалось чисто поэтической игрой фантазии — мечты животных и растений о разумной жизни и т.п., — для поэта было предметом серьезных надежд и размышлений. В письме к Циолковскому (которого советский прагматизм низвел из визионера до основоположника практической космонавтики) Заболоцкий на полном серьезе интересовался подробностями его грандиозной космической грезы. Циолковский, если кто не знает, был панпсихистом — полагал, что все предметы в мире в той или иной мере одушевленные и различаются только степенью способности ощущать приятное и неприятное. Даже каждый атом, попадая в живой организм, живёт то жизнью мозга, то жизнью кости, волоса, ногтя, эпителия, а, переходя в неорганическую материю, как бы засыпает, покуда снова не оживет, перейдя в состав чего-то или, еще лучше, кого-то живого. Таким образом, смерти нет, есть только чередование сна и бодрствования.

Ну, а поскольку космос безграничен во времени и пространстве, то у него были все возможности заселиться высокоразвитыми существами, живущими в истине и радости, а наш несчастный мир не более чем чёрная пылинка на белом листе бумаги.

Вы можете отнестись к этому всерьез? А вот Заболоцкий мог.

«На меня надвинулось нечто до такой степени новое и огромное, что продумать его до конца я пока не в силах: слишком воспламенена голова»; «Вы, очевидно, очень ясно и твердо чувствуете себя государством атомов. Мы же, Ваши корреспонденты, не можем отрешиться от взгляда на себя как на нечто единое и неделимое. Ведь одно дело — знать, а другое — чувствовать. …А чувствование себя государством есть, очевидно, новое завоевание человеческого гения».

Иными словами, натурфилософская поэзия Заболоцкого была не просто гениальной забавой, но выражением пламенной веры или, как минимум, пламенным поиском веры. Не будь этого пламени, он бы сочинял что-то совсем другое. Как это и произошло в пятидесятые.

А советские, да и антисоветские критики столько сокрушались, почему все наши великие писатели были утопистами, не желали считаться с естественными законами социального бытия, будучи неглупыми вроде бы людьми: именно утопизм, порыв к чему-то невозможному, надчеловеческому и был сокрытым двигателем их величия.

И только когда до меня дошло, что Заболоцкий вовсе не забавлялся, но с научной истовостью относился к своим фантазиям, я понял, почему он так тщательно избегал малейших признаков поэтической позы, а держался за внешность счетовода: он давал понять, что не резвится и не играет, а занимается серьезнейшим ответственнейшим делом.