«Холодные» букинисты, черный книжный рынок в Москве 1960-х годов, удивительные автографы, открытие Гумилёва и Цветаевой, обыск, ужасные пропажи и невероятные находки. Филолог, литературовед и один из главных российских библиографов Лев Турчинский — в выпуске цикла «Учёный совет». Подготовили Константин Ворович, Филипп Дзядко

Лев Михайлович Турчинский (1933–2022)

Литературовед, библиограф, филолог. Работал в Музее изобразительных искусств им. Пушкина (1961–1975) и Государственном литературном музее (1975–2013). Главная область научных интересов — русская поэзия XX века. Специалист по творчеству Марины Цветаевой. Составитель сборника воспоминаний о поэтессе, автор комментариев к воспоминаниям Ариадны Эфрон. Знаменитый переплётчик самиздатской литературы. В частности, распространял произведения Александра Введенского, Николая Олейникова, Александра Галича и др. Более 40 лет работает над полным указателем произведений русских поэтов XX века, который содержит библиографические описания более 100 000 стихотворных сборников. Автор ставших классическими справочников «Русские поэты XX века. Материалы к библиографии», «Русская поэзия XX века. 1961–1991», «Русская поэзия ХХ века. 1992–2000». Выявил и ввёл в научный обиход целый ряд прежде неизвестных рукописных книг, а также книг, сохранившихся в единственном экземпляре.

Научные интересы: библиография русской поэзии, биография поэтов XX века, жизнь и творчество Марины Цветаевой, поэзия Серебряного века.

О библиографии

Библиография нужна для изучения литературы. Тут ведь неважно, Блок это или Пупкин. Мы не аптекари, чтобы взвешивать и судить, кто больше, кто меньше. Нет, все должны быть одинаковы. И только тогда складывается общая картина русской поэзии. Расстановка по величине со временем меняется, а библиография остаётся. Я, например, застал время, когда Ахматова, Пастернак еще были живы, и вы не представляете, как их, ныне классиков, при жизни третировали.

Чего только о них не писали… Или вот стихи Мандельштама, Цветаевой — в 1950-е они ходили только в перепечатках, а сегодня их можно купить в любом книжном магазине… Библиография просвечивает историю литературы под таким углом, который не зависит от эпохи и нашего отношения. Вот для вас, наверное, Бродский выдающийся поэт, а для библиографии Бродский обычный. «Такой выше, такой ниже» — для библиографии этого не существует, для неё существует книга, которая даёт представление о времени и о поэте.

О детстве

Все началось с детства, которое пришлось на войну. В Нижнем Новгороде, где я родился, книг и книжных почти не было. Но я очень любил читать, и, затерев до дыр семейный однотомник Пушкина, в котором тогда еще не все понимал, я стал читать и собирать детские книжки, которые тогда продавались в киосках «Союзпечати». Это были советские иллюстрированные книги со стихами, вроде «Кота Проши», «Четверти килограмма» Кончаловской — я до сих пор помню строки оттуда. Они тогда стоили дёшево — от пяти до двадцати копеек. Карманную мелочь от мамы я тратил на эти книжки. И к концу войны у меня собралась первая коллекция. Собирал я ее не столько для себя, сколько для младших сестёр Люси и Веры, и давал сёстрам и их друзьям, которые приходили в гости. Я бы теперь многое отдал, чтобы получить эти книжки. Они бы мне и для библиографии пригодились. Детские книги вообще исчезают — их же читают дети, рвут… Чтобы детская книга дожила до нашего времени, особенно с тех пор, должно случиться чудо.

О родителях

Отец был сапожником, мать — портниха, она занималась хозяйством. Папа погиб в сороковом году на Финской войне. Это было ужасно. Помню, в школе во время войны учитель сказал: «Ребята, встаньте, у кого отцы погибли в Великой Отечественной войне». Все встают. Я тоже встал. Он говорит: «А вы что? Когда погиб ваш отец?» — «В сороковом». — «Садитесь, это не Великая Отечественная война». Вот так вот… Не Великая так не Великая, а погиб-то всё равно… Его, сапожника, призвали, без подготовки сразу бросили на фронт, дали винтовку в руки — иди стреляй. За неделю до официального перемирия с Финляндией нам пришло письмо о его смерти.

О сообществе книжников

Я ушёл из школы из восьмого класса — мне там очень не нравилось. Я обожал читать приключенческие романы — Жюля Верна, Фенимора Купера, Пьера Бенуа, Густава Эмара, Луи Жаколио — и начал их собирать. Особенно любил дореволюционные издания, но денег на них не было. Поэтому по-настоящему собирать я смог только с 1951 года, когда поступил на работу. Времена в начале 1950-х были страшно антисемитские, евреев никуда не брали. Единственное место, куда я смог устроиться, потыкавшись везде, — учеником в переплётную артель, и через полгода стал переплётчиком. Тогда у меня появились свои деньги. Во время обеда я ходил гулять и любил захаживать на книжный развал перед Московским вокзалом и в единственный букинистический Горького на другой стороне Оки. Помню, с первой зарплаты купил сборник стихов Дмитрия Минаева. И постепенно, помимо приключенческих романов, увлёкся собиранием книг поэзии. Как-то в нашем единственном букинистическом купил большой синий однотомник Блока — и был раздавлен Блоком. Полюбил все, что он писал, и стал собирать все его издания, которые мог найти.

Каждый день после работы я ходил в букинистический — ведь днём кто-то мог сдать хорошие книги вышедшему из лагерей после XX съезда приёмщику Михаилу Марковичу. Я знал всех, кто туда ходил, со многими мы подружились, и у нас сложилось сообщество друзей-книжников: художник Лева Виноградов, адвокат Вадим Сеславинский, рабочий Лёня Безруков, судья Михаил Беспалов, сын известного советского писателя Артёма Весёлого, расстрелянного в 1938-м, Лева Борисевич. Позже к нашей компании присоединился поэт Юра Адрианов. Я так дружил с продавцами, что однажды меня даже пустили разбирать книжные завалы на складе. Там я нашёл четвёртое издание «Двенадцати» Блока с иллюстрацией Замирайло на обложке — она есть у меня до сих пор.

В этом же книжном я встретил свою будущую жену Зину Рудницкую. Дело было так. У местного букиниста Богданова я купил сборник Гумилёва «Огненный столп» — переплетённый , но зато лучший у Гумилёва. После этого пытался разыскать другие книги Гумилёва, но их нигде не было. Гумилёв ведь был тогда под запретом — его не переиздавали, и даже упоминать его в печати было нельзя. Как-то Зина, переехавшая по распределению из Москвы работать инженером на Горьковский завод шампанских вин, зашла в букинистический и спросила: «Есть ли у вас Гумилёв?» А я незадолго до этого тоже спрашивал Михаила Марковича о Гумилёве, и он показал Зине на меня: «Вы спрашиваете Гумилёва, он спрашивает Гумилёва — спрашивайте друг у друга». Так мы и познакомились. И в том же году поженились. А еще через год, в 1961-м, переехали в Москву. Там мне помогли друзья, и я устроился в Пушкинский музей переплётчиком.

Об увлечении библиографией

Библиографией я заинтересовался, когда в конце 1950-х мне в руки попала книжка «100 поэтов» Гусмана с краткими литературными биографиями. В ней в конце была приложена библиография. А вскоре я увидел антологию «Русская поэзия XX века» Ежова и Шамурина (1925): она открыла мне стихи многих замечательных поэтов, и библиография в ней была подробнее. Опираясь на эти библиографии, я стал собирать маргинальные книжки — редкие книги, книги, которые выходили малыми тиражами, которые уничтожались советской властью или просто были утеряны. Так я собирал-собирал, а потом в 1966 году вышла книжка Тарасенкова «Русские поэты XX века». Он был известным критиком и собрал уникальную библиотеку поэзии. Выход его библиографии русской поэзии стал огромным событием для книжного мира: на тот момент она была наиболее полной.

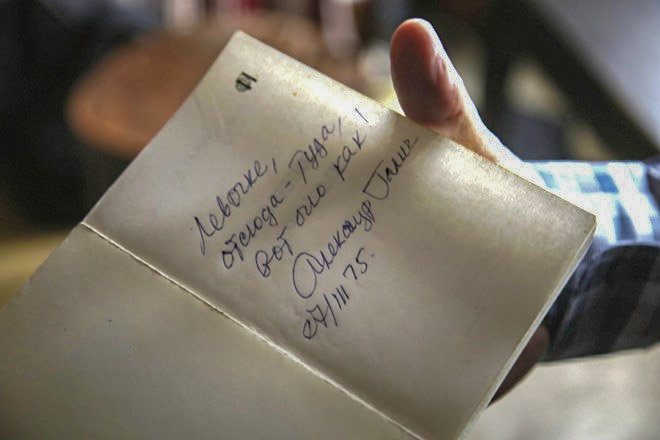

Сборник стихов Иосифа Бродского. Самиздат, переплетенный Львом Турчинским. Из коллекции Л. М. Турчинского

Библиография Тарасенкова вышла спустя десять лет после его смерти благодаря исключительному упорству его вдовы Марии Иосифовны Белкиной — книга не один год лежала в издательстве, которое боялось ее выпустить из-за упоминаний изданий запрещённого в то время Гумилёва. А Мария Иосифовна была железная женщина: у Тарасенкова было полное собрание книг Гумилёва, и она настаивала на том, чтобы все они вошли в библиографию. Цензура не хотела пропускать. Но Мария Иосифовна сказала: нет, Гумилёв должен быть в библиографии. Воевала с цензорами, куда-то бегала, боролась… И добилась: библиография вышла с полным Гумилёвым. А вот, например, уже после делали книгу о библиотеке Розанова и, хотя у Розанова тоже было полное собрание Гумилёва, из неё Гумилёва выкинули: воевать за него было некому.

Я измусолил эту книгу вдоль и поперёк: она служила мне путеводителем по поэтическим книгам, которые я собирал. Но, поскольку Тарасенков рано умер — ему было всего 46, — он далеко не все сумел найти. И часто я натыкался на книги, которых в ней не было. Более того, из-за политической конъюнктуры в книге Тарасенкова полностью отсутствовал тамиздат — ни одной изданной за рубежом книги русской поэзии. И я стал для себя составлять библиографические карточки тех книг, которых в ней не было.

Много лет спустя, узнав об этом, Мария Иосифовна, с которой мы долго и тесно дружили, подбила меня продолжить дело Тарасенкова и передала мне дезидерату и наработки мужа. Изначально я хотел издать книжку дополнений к библиографии Тарасенкова, но постепенно я нашёл многое, чего у него не было, и в конце 1980-х выступил на Всесоюзной конференции по проблемам книговедения с докладом «Нет у Тарасенкова». Чуть позже одноименную мою статью напечатали в двух номерах замечательного библиографического журнала De Visu, который издавал Александр Галушкин.

О первых книгах

С Сашей Галушкиным мы познакомились, когда он делал двухтомник «Литературная жизнь России 1920-х годов» и я чем-то ему помогал через музейную библиотеку. Когда он узнал, что я собираюсь издать книгу, он порекомендовал меня руководителю издательства «Языки русской культуры» Алексею Кошелеву. Он и издал в 2004 году первый большущий том — «Русские поэты XX века. 1900–1955. Материалы для библиографии». Когда он вышел — через 50 лет после работы Тарасенкова, — весь тираж раскупили в два месяца, ведь никакой другой библиографии за это время не выходило. Но я был недоволен: мы поспешили с выпуском книжки, и там еще не все было найдено. Тогда Кошелев сказал мне: «Давайте еще». И я подготовил второе издание, добавив неописанные книги и расширив период библиографии до 1960 года, — оно вышло в 2007-м под заглавием «Русские поэты XX века. Материалы для библиографии». Но библиография — такое занятие, у которого не может быть конца. Никогда нельзя гарантировать, что библиография абсолютно полная и больше никакая неизвестная книга не отыщется. Так, по ходу работы над второй книгой, посвящённой уже 1961–1990 годам, нашлось еще столько неизвестных прежде поэтических книг Серебряного века, что пришлось выпустить книгу дополнений ко второму изданию первой библиографии

Четыре ключевые библиографии русской поэзии XX века

Четыре ключевые библиографии русской поэзии XX века Слева направо: Борис Гусман «100 поэтов: литературные портреты» (1923), Анатолий Тарасенков «Русские поэты XX века. 1900–1955» (1966), Анатолий Тарасенков и Лев Турчинский «Русские поэты XX века. 1900–1955. Материалы для библиографии» (2004), Лев Турчинский «Русские поэты XX века. Материалы для библиографии» (2007). Из коллекции Л. М. Турчинского

Вскоре после выхода второго издания мой друг, филолог и издатель Александр Соболев, предложил мне издать библиографию поэзии с 1961-го по 1990-й. Я собирал поэтические книги этого периода уже давно — с начала 1960-х, когда они стоили очень дёшево, 10–12 копеек. И начал описывать эти издания еще во время работы над первой книгой. Так, в 2016 году в издательстве «Трутень» вышла третья моя книга — «Русская поэзия XX века. 1961–1991. Библиографический справочник». Теперь я собираю материал по последнему десятилетию XX века, и с этим периодом работать труднее всего.

О библиотеках, букинистических и аукционах

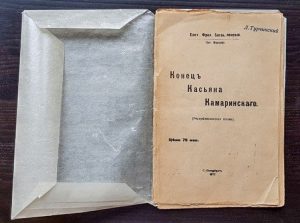

Я облазил все библиотеки. Ни одной библиотеки в Москве нет, где бы я не был. Поскольку к тому времени я уже работал в Литературном музее, меня допускали в хранилища, где стояли неразобранные книги. Я садился за книги, описывал все, что находил, а потом приходил домой и вносил в библиографию. Библиография — ужасно кропотливый процесс. Ведь ключевой принцип в библиографии — это de visu: очень важно, чтобы библиограф сам видел глазами книгу, которую описывает. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Многих книг нет. Но, к счастью, иногда случаются находки. Так, из газеты 1917 года я узнал про книгу Евгения Венского «Конец Касьяна Камаринского», которую с тех пор никто из книжников не видел. Но долго нигде не мог ее найти. В Ленинке нет, нигде нет. Ездил в Салтыковскую библиотеку, и там тоже не было, но как-то поехал туда еще раз и нашёл ее в отделе рукописей. А почему ее нигде нет? Оказывается, эта книжка Венского, вышедшая накануне Октябрьской революции, воспевала Февральскую революцию. Вот поэтому ее отовсюду изымали, из всех библиотек, уничтожили тираж.

Евгений Венский. «Конец Касьяна Камаринского». Санкт-Петербург, 1917 год. Из коллекции Л. М. Турчинского

А кроме библиотек, я был завсегдатаем всех букинистических магазинов и аукционов. Например, другую книжку Венского, «О рыбаке и рыбке», я купил на аукционе, где все книжки продавались за тысячу рублей. В основном там были никакие книги, но там продавалась «О рыбаке и рыбке», без выходных данных: ни года нет, ничего на ней нет. И ни одна библиография до этого ее не описывала. А книжка эта действительно редкая: она была издана в Ростове деникинским издательством ОСВАГ и, конечно, потом уничтожалась как «белая литература». И непонятно даже, что ценнее: книга с редким автографом или вот такая книжка, которая вообще мало где существует.

Ну и, конечно, без помощи коллег и друзей ничего бы не получилось. Мне все помогали с библиографией, указывая на редкие книги, которых в ней еще не было, и особенно много помогали друзья-книжники и филологи: Вадим Козовой, Габриэль Суперфин, Роман Тименчик, Александр Соболев…

О черном рынке Москвы 1960-х годов

Вскоре после моего приезда в Москву я хорошо освоил черный рынок книг, стал там своим: знал всех книжников, всех «холодников». Часто покупал у них книги, менял и продавал свои. Сначала основной торг шёл перед букинистическим в начале улицы Горького, прямо там, где «Националь». Потом, когда книжный снесли для строительства гостиницы, книжники стали собираться у «Академкниги» на углу Горького и Камергерского переулка, но вскоре «Академкнигу» перенесли, и черный рынок переехал к 14-му книжному магазину, это тоже было на Камергерском, рядом с МХАТом. Там и собирались книжники, чтобы общаться и обмениваться книгами, и стукачи, и сотрудники КГБ. Тогда это все было нелегально, и власти с этим боролись. Несколько раз меня задерживала милиция — на выходе из магазина и рядом с ним, где обменивались книгами на улице, но, поскольку в те разы я покупал советские книги, меня отпускали. Помню, как меня остановили, потребовали показать купленную книгу, а я достаю «Третий снег» Евтушенко с автографом Пастернаку. Ну, что им было делать? Евтушенко же свободно продавался в магазинах. Отпустили.

Все изменилось, когда вышел «Архипелаг ГУЛАГ». Тамиздатский «Архипелаг» ходил по рукам, и даже такой анекдот существовал: человек приходит и спрашивает «Остров сокровищ», а ему приносят «Архипелаг ГУЛАГ». За черный книжный рынок всерьёз взялся КГБ. Многих посадили. В том числе и двух моих знакомых — поэта-переводчика Александра Флешина и Володю — в книжной среде не знали его фамилии и звали Бегемотом за солидность и огромный рост, он работал на скорой помощи. Бегемота я больше никогда не видел. Хороший был человек. А Сашка Флешин лет через пять вернулся и рассказал, что его судили по двум статьям — за спекуляцию и за антисоветчину.

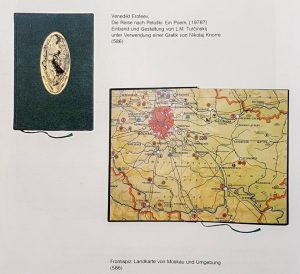

«Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева, переплетённая Львом Турчинским. Фонд «FSO 01-091 Turchinski» / Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen

Ко мне еще особенное внимание было, поскольку я в Пушкинском музее работал. А там у нас все время бывали иностранцы, и поэтому был особый контроль. Была даже специальная комната, где сидели работники КГБ. За всеми следили, все телефоны прослушивались — все было на виду, никуда не спрячешься. Меня вызывали, когда посадили Габриэля Суперфина, когда в 1965 году у нас в Пушкинском украли картину «Святой Лука» (про это даже фильм потом сняли)… Много раз меня таскали в КГБ на допросы — выяснить, что за книги я переплетаю. А я cотни книг переплёл, всего не упомнишь. C точки зрения советской власти, «крамольными» были «Несвоевременные мысли» Горького, «Тьма в полдень» Артура Кёстлера, стихи Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, рассказы Варлама Шаламова, «Николай Николаевич» Юза Алешковского, «Август Четырнадцатого» Солженицына, «Москва — Петушки» Венечки Ерофеева…

Раз десять я был на допросах на Лубянке. Как-то для директора мебельного магазина (он коллекционировал картины и книги) переплетал «Несвоевременные мысли» Горького, и тогда меня опять вызвали. Спросили, переплетал ли я эту книгу, а я в ответ: «А что, Горького переплетать нельзя? Великий советский писатель у вас тоже антисоветский?» Ну, тут они заглохли и отпустили.

Об обыске

Видимо, на черном рынке, где меня все знали, я уже намозолил глаза не только друзьям, но и стукачам, и кагэбэшникам. И в феврале 1974-го ко мне утром на работу в мастерскую пришли с обыском: лейтенант КГБ, четверо его подчинённых и два сотрудника нашего музея — их назначили понятыми. У меня на столе как раз лежал номер недавно начавшего выходить парижского журнала «Континент». Они обрадовались находке, сразу позвонили на Лубянку, куда меня и повезли после обыска.

В это же время с обыском пришли и домой. Дома была только моя десятилетняя дочь Ася. При ней они раскурочили всю квартиру и перерыли все мои книги. Ася рассказывала, что лейтенант, который проводил обыск, увидел у меня на стене портрет Мандельштама и несколько раз спрашивал Асю: «Это Галич? Это Галич?» Ася даже украдкой спрятала довоенную книжку Юрия Галича (хотя это был не тот Галич, которого имел в виду лейтенант) и свою детскую Библию, чтобы их не увидели. Но лейтенант это заметил и потом, когда меня допрашивали, говорил: «У вас даже дочка такая-растакая, она тоже прячет книжки».

Перерыли всю библиотеку, но ничего чисто антисоветского у меня не нашли (потому что я интересовался одной поэзией) — только «Континент» на работе. Все мои самиздатские перепечатки и книжки, вышедшие «там», забрали: «Флаги» Бориса Поплавского, «Тень и тело» Анны Присмановой, много всего… Оставили только то, что не опознали как тамиздат — например, марсельские книги Бориса Божнева, которые он сам печатал, не указывая место издания. Еще понятые тайком украли впервые без купюр официально изданную «Мастера и Маргариту». Вообще, это было распространено: часто при обысках у книжников понятые воровали книги.

Кстати говоря, некоторые из изъятых книг я покупал в государственных букинистических. У нас же тоже такой парадокс был: в магазине купить было можно, а дома держать — нельзя. Так же, как прежде с Гумилёвым: его нельзя было даже называть в печати, это строго резалось и выкидывалось, а в книжной лавке купить — пожалуйста. И изъятые у меня книжки я потом уже встречал в магазине.

Когда меня с работы привезли на Лубянку, часа на четыре оставили одного в комнате, а потом вызвали на допрос. Поздно вечером меня отпустили. И потом целую неделю каждое утро вызывали на допросы по полдня. К счастью, потом меня все-таки отпустили.

Об увольнении

Меня много раз предупреждала директор Пушкинского Антонова и снова потребовала, чтобы я не таскал в музей антисоветскую литературу. Ну какая антисоветская, это же поэзия… Но у них все тогда было «антисоветское». С одной стороны, она либералка была и, когда Игоря Голомштока судили за связь с Синявским, взяла его на работу. Но она не хотела, чтобы в музее были антисоветские книги, и уж тем более машинописи.

После обыска и допросов за мной следили плотнее. Ведь я тогда общался не только с учёными-филологами, но и был во всех диссидентских компаниях. Дружил с Владимиром Кормером, Вадимом Борисовым, Владимиром Гершуни, отцом Александром Менем, виделся с Александром Галичем, Юликом Кимом. Это были уже не книжники, а более диссидентская, с точки зрения КГБ, компания.

И как-то мне позвонили из КГБ и вызвали на встречу — предложили быть стукачом. Мол, вы общаетесь там со всякими. А я действительно общался со многими. Вот, что они говорят? Так я им сказал, что я стукачом быть не хочу и не буду, и они ушли. А на следующий день ко мне на работу снова пришли с обыском. Ключи я сдавал охране, и открыть мою мастерскую ничего не стоило. Они знали, что искать: на днях знакомый попросил меня переплести рукописный самиздатский журнал «Евреи в СССР». Я его даже не читал, это была просто халтура — так я зарабатывал деньги на книги. Накануне я переплёл три экземпляра и положил под пресс, чтобы клей высох. Они точно знали, что им нужно, и забрали только этот журнал.

На этом и кончилась моя работа в Пушкинском музее. Я сам виноват — директор не раз меня предупреждала. Но я не унимался потому, что, во-первых, хотя сам не был никаким диссидентом, со многими был знаком, во-вторых же, очень любил читать, а запретный плод всегда слаще. Ну и друзей было полно, которые просили переплетать рукописи, в том числе нелегальные. Меня выперли, и это, конечно, было счастье. Потому что там был драконовский режим. Запрещали приводить людей — а как не приводить, когда пол-Москвы ходили смотреть на выставки, которые там устраивались. Друзья приходили ко мне сбоку, просили провести, я проводил, и мне за это попадало. После того как меня вытурили из Пушкинского, я устроился художником-оформителем в Государственный литературный музей. Никаких иностранцев там уже не было, и КГБ наконец оставил меня в покое.

Об удивительных находках

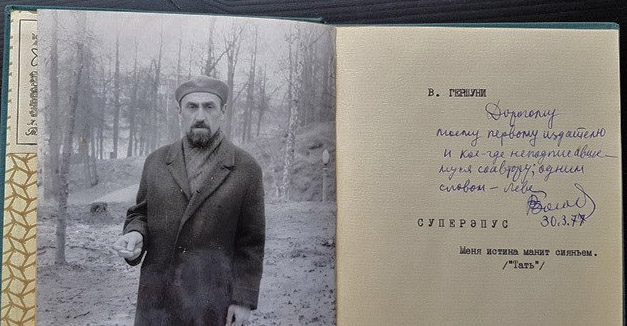

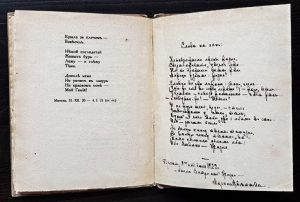

Мне посчастливилось подержать в руках много удивительных и уникальных книг. Расскажу несколько историй. От Эмиля Казанджана мне досталась книжка Волошина «Иверни» с автографом Бунину. Волошин подарил ее Бунину, а Бунин читал и исчёркал: это плохо, это ужас! И до половины дочитал с такими критическими пометками. Или вот у меня была единственная книга стихов Андрея Платонова «Голубая глубина» с автографом редактору. Это, наверное, самая редкая книга Платонова. Жаль, что ее у меня утащили. Была у меня и харьковская книга Тихона Чурилина с автографом Велимиру Хлебникову 1918 года, которая вышла тиражом всего 150 экземпляров. Мне лично очень дорога книга Марины Цветаевой «Разлука», которую она подарила Пастернаку, не только надписав «Борису Пастернаку — на встречу!» на титуле, но и оставив автограф стихотворения «Слова на сон» на последней странице с пометкой «после Сестры моей Жизни».

Книга Марины Цветаевой «Разлука» со стихотворным автографом Борису Пастернаку. Из коллекции Л. М. Турчинского

Помню, детскую книжку Мандельштама «Кухня» я поменял у покойного парижского букиниста Андрея Савина на единственную прижизненную книгу Бориса Поплавского «Флаги» с автографом (предыдущие «Флаги» у меня изъяли при обыске в 1974-м). А потом мы с ним еще раз поменялись, и я отдал ему бесценную рукописную книжку Кручёных за то, что он достал для меня книгу убитой немцами в Париже Ариадны Скрябиной (дочери композитора). От Лени Черткова, с которым я познакомился в 1962-м после его выхода из тюрьмы, где он сидел пять лет, попала ко мне единственная книга Василия Комаровского «Первая пристань» с автографом Ивану Тхоржевскому — замечательная книга. Лёня предлагал еще купить «Осенний сон» Елены Гуро с автографом, за 5 рублей, но у меня не было таких денег. Очень сейчас жалею, что у меня нет ее автографа.

Художница Клавдия Лаврова, падчерица поэта Сокола, подарила мне редчайшую книгу «Запретная поэма» (1926) врача-гинеколога Григория Ширмана с автографом Соколу. Сейчас этого автора почти никто не знает: в 20-е годы у него вышло штук семь книг, а потом его посадили, выпустили и снова посадили. Издатель схитрил и в выходных данных вместо Москвы, где книга на самом деле вышла, поставил Лейпциг, чтобы не подавать книгу в Гослит, где ее могли запретить за порнографическое описание: в ней Ширман воспевает мужские и женские половые органы. К сожалению, и эту книгу у меня украли. Кстати, также и Кузмин за несколько лет до этого указал в своих «Занавешенных картинках» (1920) городом издания Амстердам, хотя книга вышла в Санкт-Петербурге.

О коллекции книг

Моя основная коллекция — книги малоизвестных поэтов Серебряного века. Эти книги я собирал и собираю всю жизнь. Из этого, собственно, и возникла моя первая библиография. Собирал я и поэтов-современников, и эта коллекция стала основой второй библиографии поэзии за 1961–1991 годы.

Первую мою книгу Цветаевой — «Царь-девицу» — я еще в Нижнем Новгороде купил. Когда я устроился работать реставратором книги в Пушкинский музей, переплётного отдела еще не было, и формально меня приписали к архиву, которым ведала замечательная женщина Александра Андреевна Демская. Наш музей основал Иван Цветаев, и она собирала материалы про всю его семью, и про Марину Ивановну тоже. Она меня и познакомила с Анастасией Ивановной , которая тогда уже вернулась из своей ссылки. Поскольку я дружил с Анастасией Ивановной, работал в музее, основанном ее отцом, и мне очень нравилась ее проза, я стал собирать Цветаеву. И собрал все, что было можно, — все ее прижизненные книги стихов, альманахи, в которых она публиковалась, исследования. Цветаеву же после эмиграции не переиздавали, упоминать ее было нельзя — ее вычёркивали из истории литературы. В 1930-е годы поэта Георгия Оболдуева сослали в Карелию просто за то, что он вслух в компании прочитал ее стихи.

Первую книгу Цветаевой после ее отъезда готовила к выходу в 1957 году Ариадна Сергеевна , а предисловие писал Эренбург, но тут на Эренбурга начали нападать (фельетоны в «Крокодиле» и другие газеты), и книжку зарубили. Но оттепель (кстати, это слово пришло в обиход как раз из названия повести Эренбурга) продолжалась, усилиями Тарасенкова ее стихи напечатали в сборнике «День поэзии», потом в «Тарусских страницах» появилась проза, и только в 1961 году Гослит наконец издал ее «Избранное». До этого, несмотря на негласный запрет Цветаевой, обычные ее книжки иногда можно было встретить в букинистических лавках. Но вот вышедших там — «После России», допустим, или «Ремесло», или «Проза», которая вышла в Издательстве Чехова в Нью-Йорке — этого всего не было в магазинах, надо было покупать у «холодных» букинистов.

Так я познакомился с молодым парнем Валей, он жил с женой в жуткой халупе за городом. В этой халупе был книжный шкаф, в котором можно было найти многое, чего не было в магазинах. Он и нашёл мне парижскую «После России». Это дорого, конечно, было, но, поскольку у меня было еще много книг из Нижнего, я многое продал… Продал даже брокгаузовского Пушкина в шести томах. Обычно он в пяти, а у меня был еще и редкий шестой. Все продал и купил.

Помню, когда мне грозил обыск, я отдал нью-йоркскую «Прозу» Цветаевой, которую очень любил, знакомой. Она тоже передала ее знакомой — и так далее. Конечно, ее все читали (еще бы — почему бы не читать, когда к тебе такая книга попадает?) и вернули в страшно потрёпанном виде, даже обложки отстали от переплёта.

Сегодня коллекционировать старые книги стало безумно дорого. Если в 1960–80-е годы в букинистических магазинах можно было купить хорошие книги начала века за 1–3 рубля, то сегодня они стоят десятки и сотни тысяч. Поэтому мой совет: руководствуйтесь вкусом, собирайте современные книги, которые вам нравятся, коллекционируйте тех, кто сегодня неизвестен и недооценён. И не забывайте брать автографы.

«Arzamas»