Людям свойственно думать, что все происходящее с ними уникально, и ни с кем и никогда такого раньше не было.

Две недели назад умер легендарный Норман Подгорец, редактор журнала Commentary, одного из важнейших американских интеллектуальных журналов.

Я непременно ещё напишу о нем, а пока краткий перевод его последнего интервью Джиллиану Ледерману. О том, что раньше было. Ссылка на оригинал в комментарии.

«Одно из самых длинных путешествий в мире — это путешествие из Бруклина в Манхэттен».

Я написал эту фразу в 1967 году, но она возвращается ко мне до сих пор. Я написал её, потому что она была правдой. Пятьдесят восемь лет спустя она по-прежнему правдива.

Я родился в 1930 году в Браунсвилле, в Бруклине, в семье еврейских иммигрантов из Центральной Европы. Ист-Ривер, отделявшая нас от Манхэттена, была для меня непреодолимой границей, разделительной линией между мирами. В детстве мы не использовали слово «Манхэттен» — мы называли его Нью-Йорком, не потому что не знали, что тоже живём в Нью-Йорке, а потому что это расстояние казалось настолько огромным, что необходимо было отразить его в языке, в речи.

На одном берегу реки располагался неблагополучный, криминальный трущобный район, разделённый на три части евреями, итальянцами и чернoкoжими. На каждом углу стояла банда; насилие и пьянство были повсеместны. А на другом берегу был Манхэттен, сверкающая крепость стиля и интеллекта.

Именно там я учился в Колумбийском университете, 35 лет был главным редактором журнала «Commentary» и познакомился с Джеки Кеннеди и Генри Киссинджером. Именно там меня приняли в этот сверкающий мир, а затем безжалостно выбросили из него. Манхэттен был моим домом более 70 лет. Физически я оказался там рано. Но духовно я оставался между двумя мирами, поддерживаемый обоими, даже когда они чуть не разорвали меня на части. В свои 95 лет я так и не перестал жить двойной жизнью.

В 6 лет я чуть не умер от пневмонии. Это был 1936 год, и надёжного лечения не существовало; единственным доступным для детей лекарством была сера, которая часто приносила больше вреда, чем пользы. Я был прикован к постели почти шесть месяцев. Помню, как мама измеряла мне температуру и расплакалась, когда увидела показания термометра. В те времена, если у тебя была температура 40 градусов в 6 лет, ты редко доживал до семи. Но я выжил. Я избежал смерти. И два года спустя я начал писать.

Все началось с портативной итальянской пишущей машинки, на которую мои родители копили деньги, чтобы моя сестра могла стать стенографисткой. Сестра, на пять лет старше меня, была прекрасной ученицей, но, как и от большинства девочек тогда, от неё не ожидали поступления в колледж.

Эта пишущая машинка была самым замечательным предметом, который я когда-либо видел. Мне запрещали ею пользоваться, но, естественно, я делал это при каждой возможности. Сначала я переписывал газетные статьи, быстро научившись печатать со скоростью 100 слов в минуту. Но мне наскучило простое копирование, и я вскоре начал писать стихи. Не знаю, откуда мне пришла в голову эта идея, но я любил читать и писать, и оказалось, что я достаточно талантлив. Это было нетипично для Браунсвилла.

В те дни Браунсвилл был печально известен своим трайбализмом, насилием и нищетой. Моя «банда» называлась «Чероки», это была группа соседских ребят, на красных атласных куртках которых крупными белыми буквами было написано «Cherokees, S.A.C.», что означало «социально-спортивный клуб». Я носил эту куртку в школу каждый день.

Я очень гордился Браунсвиллом и «Чероки». Но я им не подходил. Их валютой была сила и атлетизм, а я был невысоким, посредственным спортсменом и любимцем школьных учителей. Я был отличником, выигрывал бесчисленные призы, начиная с конкурса эссе во втором классе о поездке на фабрику мороженого. На церемонии вручения дипломов в шестом классе почти все медали достались мне. Наш семейный врач, сидевший рядом с моей матерью в зале, с негодованием спросил: «Когда он перестанет выигрывать медали?» Мать была до отвращения горда, мне же было стыдно.

В отличие от других уличных банд, «Чероки» не изгоняли и не унижали меня. Они гордились моими достижениями, с ними я чувствовал себя комфортно. С самого раннего возраста у меня были литературные амбиции, но никогда не было социальных. Я не хотел разрывать отношения с обществом, в котором вырос — я хотел только писать.

Но этот выбор сделали за меня. Одна из моих школьных учительниц, миссис К., взяла меня под свою опеку, решив, что она поможет мне поступить в Гарвард. Она стремилась изменить во мне все: манеры, речь, одежду. Она водила меня к себе домой, в фешенебельные рестораны и музеи Манхэттена; она предлагала купить мне хороший костюм. В отличие от неё, я не видел и не хотел видеть никакой связи между моей любовью к поэзии и интересом к высокой моде. Она отчаянно пыталась объяснить мне, что я не могу войти в вожделенный литературный мир, не покинув тот мир, в котором я вырос. Так и сосуществовали две мои жизни, одна на улице, а другая в школе. Так продолжалось до конца моей жизни.

Миссис К. пришлось удовольствоваться Колумбийским университетом вместо Гарварда. Я получил полную стипендию, но не мог позволить себе жить в общежитии, поэтому каждый день ездил из Бруклина в Манхэттен. Несмотря на все уговоры миссис К., я не усвоил правил Манхэттена. В свой первый день в колледже я пришёл в красной атласной куртке с надписью «Чероки», а все остальные были в пиджаках и галстуках. Она была права. Я не понимал, насколько важна одежда, насколько она может повлиять на твой имидж.

В итоге я усвоил правила и вписался в эту жизнь. Моим университетским наставником был великий литературный критик Лайонел Триллинг. Он привёл меня в Кембридж. От Браунсвилла до Кембриджа — трудно представить себе большее расстояние. Со временем я избавился и от красной атласной куртки, и от плохих манер. Из Браунсвилла вышло много известных спортсменов, и большинство из них регулярно возвращались в свои старые любимые места. Но мой отъезд из Бруклина был не только физическим, но и интеллектуальным, и поэтому всеобъемлющим. Он был далеко не таким обратимым.

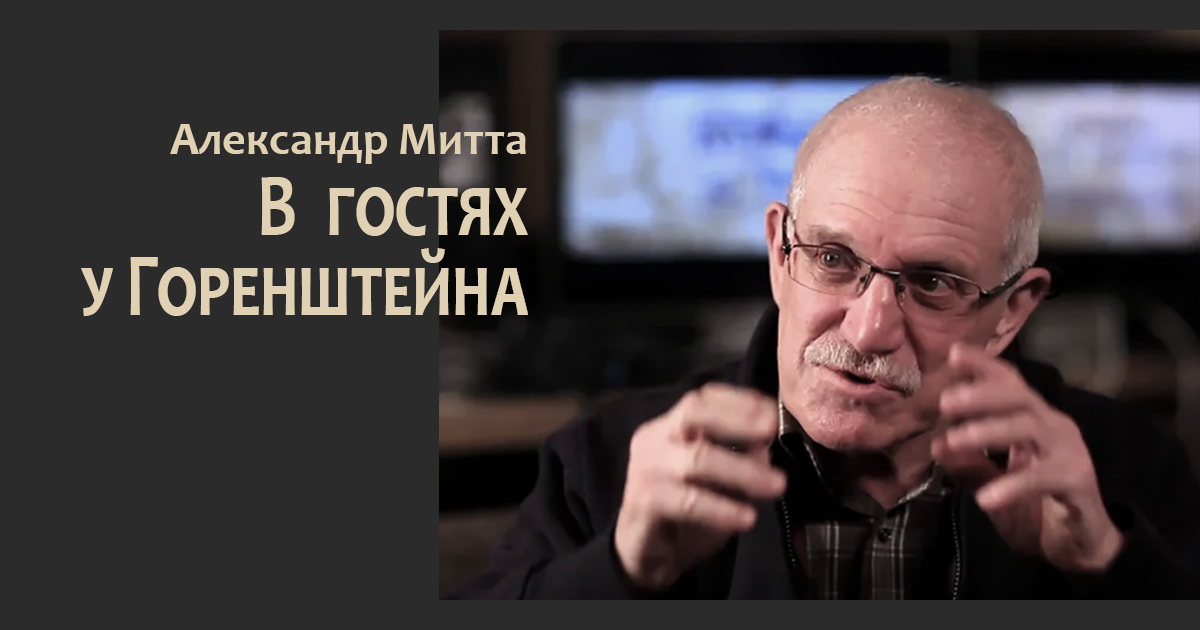

«Эти вечеринки были камерными — от 10 до 15 гостей, каждый из которых был знаменитостью, и каждый из них пользовался огромным спросом. Это было непреодолимо», — поделился Норман Подгорец в августе в беседе с the free press . (retro adarchives/alamy)

В начале 1960-х, в 30 лет, я стал главным редактором журнала Commentary, проводя дни в окружении ослепительной интеллектуальной аристократии Нью-Йорка: Ханны Арендт, Ирвинга Хоу, Нормана Мейлера. Джеки Кеннеди, которая переехала на Манхэттен в 1964 году, вскоре после убийства мужа, отчаянно пыталась обрести новую идентичность. Она начала организовывать небольшие вечеринки для интеллектуалов и попросила меня провести одну из них. Я согласился.

Моя жена была в ярости, обвиняя меня в предательстве, в погоне за гламурным образом жизни: квартира на Парк-авеню, социальный престиж, чувство принадлежности. В каком-то смысле она была права. Эти вечеринки были камерными — от 10 до 15 гостей, все знаменитости, все чрезвычайно популярны. Я не мог устоять.

Но в то же время меня смущала эта роскошь и претенциозность. Даже тогда я не хотел отказываться от Браунсвилла, от дома, от «Чероки», от моей жизни на улицах. Я никогда не стремился к образу жизни на Парк-авеню, но манхэттенское общество умеет затягивать.

Однажды меня спросили, к чему я стремлюсь. Слава и почёт, ответил я. Не деньги, и уж точно не общество. Я хотел писать и быть известным писателем. С годами я понял, что одно без другого невозможно. Пока это не стало возможно.

В 1967 году я опубликовал книгу «Достижение успеха», которая начиналась с той знаменитой фразы о моем путешествии. На самом деле она была об амбициях: «грязном маленьком секрете образованных американцев». Интеллектуальный класс Нью-Йорка, писал я, был откровенно, отчаянно амбициозен в стремлении к статусу и власти. Мы притворялись скромными и смиренными, потому что стыдились своего тщеславия и потому что ошибочно считали, что амбиции — один из величайших культурных грехов нашего времени.

Я писал правду, или, по крайней мере, то, что я считал правдой. Но литературный мир воспринял это как ересь; мы, интеллектуалы, должны были стремиться к чему-то большему, чем статус. Друзья отвернулись от меня без всяких раздумий. «Настоящий мужчина не хвастается своими достижениями», — сказала Джеки Кеннеди одному из моих знакомых. Это стало концом нашей дружбы. Мой издатель отказался продвигать книгу. «Нью-Йоркское книжное обозрение» разгромило меня, как и почти все другие крупные издания.

Этот мир, этот манхэттенский светский мир, который выбил меня из колеи, заигрывал со мной, притягивал меня, изгнал меня мгновенно. Триллинг, мой наставник, предостерегал от публикации, предсказывая, что на восстановление потребуется 10 лет. Он ошибался. Потребовалось 20. Моя жизнь рухнула. Я долгое время не мог писать. Я подумывал о самоубийстве. Эта книга разрушила моё равновесие между Бруклином и Манхэттеном.

Но я, в конце концов, довольно хорошо умел выходить из сложных ситуаций. Травма падения с обрыва нью-йоркской интеллектуальной аристократии в 1967 году — своего рода социальная смерть — осталась со мной навсегда. Но со временем, когда я смирился с этим и принял это, отказываясь извиняться за правду или скрывать это от публики, острота боли смягчилась.

На смену пришли возможности. Долгое время будучи человеком левых взглядов, я постепенно сместился к политическому консерватизму. Я нашёл новые интеллектуальные круги и опубликовал более десятка книг. Спустя тридцать семь лет после выхода книги «Making It» я получил Президентскую медаль Свободы от Джорджа Буша-младшего. Я вернулся в элиту Нью-Йорка — на этот раз, в консервативную её часть, и мне по-прежнему было там неловко. Но это позволило мне продолжать писать, и писать честно. Только это имело значение. В 2017 году издательство New York Review Books, выпускавшее журнал, так резко раскритиковавший мою книгу, переиздало «Making It» в рамках своей серии «Классика». Манхэттен, как оказалось, изменил своё мнение.

Я прожил насыщенную жизнь во всех смыслах. Мне 95 лет. У меня 13 внуков и 16 правнуков, и каждое утро, просыпаясь, я удивляюсь, что я все ещё здесь. И в конце концов я оказался прав: мой путь из Бруклина в Манхэттен — один из самых длинных в мире, потому что он никогда по-настоящему не заканчивался. Я все это время носил в себе дух обоих городов.

Эта двойная жизнь, Бруклин и Манхэттен, суровость и гламур, верность и предательство, чуть не разорвала меня на части. Но она также спасла меня. Она помогла мне оставаться честным в мире, где честность была редкой валютой, а открытые амбиции — грехом, и сочетание этих двух вещей дало мне все, что у меня есть.