Что в имени? То, что зовём мы розой…

Переводы из Вуди Аллена

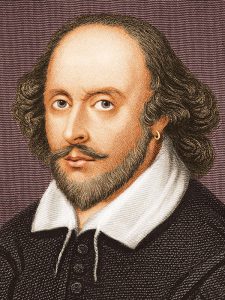

Спросите первого встречного, кто написал пьесы «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» и «Отелло», и, скорее всего, он уверенно ответит: «Бессмертный бард из Стратфорда-на-Эйвоне». Поинтересуйтесь у него насчёт авторства шекспировских сонетов и наверняка получите такой же бесхитростный ответ. А теперь спросите об этом у кого-нибудь из бесчисленных сыщиков от литературы, которых хватало во все века, и не удивляйтесь, если на вас посыпется: «Сэр Фрэнсис Бэкон… Бен Джонсон… королева Елизавета или даже Декларация Независимости…»

Последняя из подобных гипотез недавно встретилась мне в книге, где убедительно доказывалось, что автором шекспировских творений был Кристофер Марло. Аргументы приводились настолько бесспорные, что я совсем запутался – то ли Шекспиром был Марло, то ли Марло Шекспиром (или кем-то ещё). Ясно одно – чек бы я не принял ни от одного из них, хотя писали они отлично.

Итак, попытаемся разобраться в этой концепции и для начала выясним вот что: если книги Шекспира написал Марло, то кто же тогда написал книги самого Марло? А всё дело в том, что Шекспир был женат на женщине по имени Энн Хатауэй. Тут никаких сомнений нет.

Однако, согласно вышеуказанной гипотезе, настоящим мужем Энн Хатауэй был Марло! Шекспир же от этого очень страдал – ведь его даже в дом не впускали.

Но пробил роковой час: супруги поспорили, кого первым должны обслуживать в хлебной лавке, и Марло был убит или, возможно, удрал, переодевшись, чтобы избегнуть обвинений в ереси – самом тяжком в ту пору преступлении, каравшемся смертью или изгнанием, а подчас и тем, и другим.

Вот тут-то юная супруга Марло и взялась за перо, чтобы сочинить новые пьесы и сонеты – те самые, которые сегодня известны всем, хоть их никто и не читает. Однако позвольте мне всё объяснить.

Общеизвестно, что Шекспир (Марло) одалживал свои сюжеты у древних (современных) авторов, но, когда пришло время их возвращать, выяснилось, что чужие сюжеты растрачены подчистую, и он был вынужден уносить ноги из страны под чужим именем Уильям Бард (отсюда понятие «бессмертный бард»), чтобы не попасть в долговую тюрьму (отсюда термин «долговая тюрьма»). И тут на подмостках истории появляется сэр Фрэнсис Бэкон.

Бэкон значительно обгонял своё время и работал тогда над революционными методами замораживания продуктов. Легенда гласит, что он погиб, пытаясь заморозить курицу. Видимо, последняя заморозила его первой. Чтобы скрыть Марло от Шекспира (окажись они всё-таки одним и тем же лицом), Бэкон принял имя Александр Поп, которого в действительности звали Поп Александр (он же Папа Александр, глава римско-католической церкви) и жил он в изгнании, поскольку Италия тогда подверглась нашествию последнего из оставшихся кочевых племён – племени бардов (понятие «бессмертный бард» именно отсюда) и ещё задолго до описываемых событий он прискакал в Лондон, где в Тауэре в ожидании смертного приговора томился Уолтер Рэли.

Ситуация становится ещё более запутанной после того как Бен Джонсон инсценирует похороны Марло, уговорив какого-то второстепенного поэта лечь в гроб вместо мэтра. Драматурга Бена Джонсона не следует путать с критиком Сэмюэлом Джонсоном. Он-то был Сэмюэлом Джонсоном, а вот Сэмюэл Джонсон им не был! На самом деле Сэмюэл Джонсон был мемуаристом Самюэлом Пипсом. Пипс же, в свою очередь, был Уолтером Рэли, сбежавшим из Тауэра, чтобы написать «Потерянный рай» под псевдонимом Джон Мильтон, который, будучи слепым, случайно забрёл в Тауэр, где и был повешен под именем Джонатан Свифт. Но всё проясняется, когда мы узнаем, что Джордж Элиот – женщина.

Из вышесказанного следует, что «Король Лир» вовсе не трагедия Шекспира, а сатирическое шоу Чосера, первоначально озаглавленное «Всяк человек порочен есть», где разоблачается убийца Марло, известный в елизаветинские (полное имя – Элизабет Барретт Браунинг) времена как Олд Вик, или Старина Вик. Сегодня Старина Вик знаком нам больше как Виктор Гюго, написавший роман «Горбун Парижской Богоматери», который, по мнению большинства литературоведов лишь несколько видоизменённый «Кориолан» (стоит произнести оба названия быстро, чтобы убедиться, как они похожи).

Возникает вопрос: а не воссоздана ли пародийно вся эта ситуация Льюисом Кэрроллом в «Алисе в стране чудес»? Судите сами: Мартовский Заяц – это Шекспир, Безумный Шляпник – Марло, Мышь-Соня – Бэкон; или, например, Безумный Шляпник – Бэкон, Мартовский Заяц – Марло; или, скажем, Кэрролл, Бэкон и Мышь-Соня – это Марло, тогда Алиса – либо Шекспир, либо Бэкон, а Кэрролл – Безумный Шляпник. Жаль, что Кэрролл умер, а то бы он всё объяснил. Или Бэкон. Или Марло. Вывод: задумаете переезжать – сообщите на почте свои новые координаты. Конечно, если не всё равно, как вас назовут потомки.

Ирландский гений

Издательство «Лейк О‘Пластор и сыновья» выпустило в свет откомментированные «Стихотворения Шина О‘Шона» – гордости ирландской литературы, признанного самым невразумительным и, следовательно, наиболее значительным поэтом своего времени. Для понимания стихов О‘Шона, изобилующих лишь одному ему понятными намёками, требуется такое подробное знакомство с обстоятельствами жизни автора, каким, по мнению исследователей, не обладал и он сам.

Приведём отрывок из этой замечательной книги.

Поверх ихоров

Поплыли-ка! Поплыли в

Александрию с челюстью Фогарти,

А в это время оба брата Бимиш

Хихикая, спешат на башню,

Чрезвычайно дёснами кичась.

Прошло тысячелетие с тех пор,

Как Агамемнон крикнул: «Эй, ворота

Не отпирайте! Ну на кой вам сдался

Таких размеров деревянный конь?»

Какая связь? А дело в

Том, что Шонесси, вздыхая

Тяжко, не заказал закус-

Ку на обед, хотя

Имел на это право.

А славный Биксби, хоть и походил

Наружностью на дятла, не сумел

Вернуть свои трусы,

не предъявляя Квитанцию Сократу.

Парнелл бы мог ответить, но никто

Его об этом так и не спросил,

За исключением старины Лаферти, чей

Ляпис-лазурный ляпсус

Все поколение заставил брать

Уроки самбы.

Да, был Гомер слепым, и потому

Он назначал свидания всегда

Подобным дамам.

Но Эгнус и Друиды – суть немые

Свидетели людских стремлений

К метаморфозам.

И Блейк мечтал о том же и

О‘Хиггинс, у которого украли

Костюм, что был на нём.

Цивилизация напоминает круг

И повторяется; но так похож

О‘Лири пик

На трапецоид.

Ликуйте же! Ликуйте! И взывайте

Вы к матери, хотя бы иногда.

Поплыли-ка! О‘Шон обожал плавать на кораблях, хотя ему так и не довелось выйти в море. Мальчишкой он мечтал стать капитаном, но, прослышав об акулах, оставил эту мысль. А вот его старший брат Джеймс всё-таки нанялся на военный корабль. Впоследствии он был с позором списан на берег за то, что продавал боцману морскую капусту.

С челюстью Фогарти. Несомненно, речь идёт о Джордже Фогарти, который надоумил О‘Шона стать поэтом, уверив, что его и после этого будут принимать в приличных домах. Фогарти издавал журнал, в котором печатались начинающие поэты, и хотя круг читателей ограничивался лишь матерью издателя, журнал приобрёл международную известность. Весёлый, розовощёкий ирландец, Фогарти считал, что нет лучшего развлечения, чем улечься на газоне, изображая щипцы. В конце концов, это привело к нервному расстройству, и он был арестован за то, что в Страстную пятницу поедал панталоны.

Фогарти постоянно терпел издевательства из-за своей нижней челюсти, такой крохотной, что многие вообще сомневались в её существовании. На поминках Джима Келли он признался О‘Шону: «Всё отдам за нормальный подбородок. Если я его в ближайшее время не раздобуду, так точно над собой что-нибудь сделаю». Кстати, Фогарти дружил с Бернардом Шоу, и тот ему как-то даже позволил потрогать свою бороду при условии, что после этого Фогарти уберётся вон.

в / Александрию. Ближневосточные аллюзии встречаются во многих произведениях О‘Шона. Например, в стихотворении, начинающемся словами «Весь в мыле скачу в Вифлеем…», язвительно рассказывается о гостиничном бизнесе, увиденном глазами мумии.

Оба брата Бимиш. Родные братья, оба слабоумные. Пытались добраться из Белфаста в Шотландию, отправляя друг друга по почте.

Лайам Бимиш учился с О‘Шоном в Иезуитской школе, откуда был исключён за то, что однажды вырядился бобром. Что же касается Куинси Бимиша, то он был постоянно погружён в себя и до двадцати одного года не снимал с головы наматрасник.

Братья Бимиш частенько подтрунивали над О‘Шоном и, бывало, съедали его ланч пока О‘Шон раскачивался. Однако поэт всегда вспоминал о них с теплотой и в лучшем своём сонете «Моя любовь, как здоровенный як» зашифровывал братьев в образе двух этажерок.

На башню. Покинув отчий кров, О‘Шон поселился в башне на юге Дублина. Это была совсем невысокая башня, примерно 1 м 83 см, то есть даже ниже, чем сам О‘Шон. Жил он там со своим другом Гарри О‘Коннелом, человеком не без литературных амбиций – его пьеса «Мускатный бык» неожиданно сошла со сцены, поскольку труппе потребовался общий наркоз.

О‘Коннел оказал огромное влияние на стиль О‘Шона, в конце концов сумев его убедить в том, что не обязательно каждое стихотворение начинать строкой «Розы алеют, фиалки синеют».

Дёснами кичась. Братья Бимиш отличались восхитительными дёснами. Лайэм Бимиш, например, мог, вынув вставную челюсть, разгрызть карамель, чем собственно и занимался ежедневно на протяжении шестнадцати лет, пока ему не объяснили, что это всё-таки не профессия.

Агамемнон. О‘Шон постоянно размышлял о Троянской войне, недоумевая: как это можно быть такими кретинами, чтобы во время войны принять подарок врага. Тем более что, подойдя к деревянному коню, они услышали, как внутри хихикают! Эта история глубоко запала в душу юному О‘Шону, и он всю жизнь тщательно разглядывал подарки. Дошло до того, что, получив однажды на день рождения ботинки, он стал высвечивать их внутренности фонариком и прокричал: «Эй, есть там кто-нибудь? Выходи живо!»

Шоннеси. Полное имя: Майкл Шонесси, писатель-мистик, специалист по оккультизму. Сумел убедить О‘Шона, что живущим экономно уготована загробная жизнь.

По мнению О‘Шона, луна влияет на земные дела: скажем, тем, кто стрижётся во время полного затмения, неминуемо грозит бесплодие. О‘Шон находился под сильным влиянием Шоннеси и посвятил много лет оккультным практикам, хотя так и не достиг конечной цели – войти в комнату через замочную скважину.

В поздних стихах О‘Шона луна упоминается особенно часто. Он говорил Джеймсу Джойсу, что испытывает неописуемое наслаждение, лунной ночью погружая руку по локоть в заварной крем.

Эпизод с отказом от закуски относится, по-видимому, к тому времени, когда оба они обедали в ресторане «Иннесфри», где, кстати, Шоннеси однажды обстрелял горохом через соломинку некую толстую леди, не разделявшую его взгляды на бальзамирование.

Биксби. Полное имя: Имон Биксби. Политик, фанатично защищавший чревовещание как способ избавления от всех напастей. Один из самых знаменитых последователей Сократа, хотя и не согласный с его взглядами на «справедливое благоустройство»: оно, по мнению Биксби, может наступить лишь при условии, что у всех будет одинаковый вес.

Парнелл бы мог ответить. Ответ, который имеет в виду О‘Шон, – «олово», а вопрос: «Какая главная статья экспорта Боливии?» Ничего удивительного, что никто Парнелла об этом не спрашивал. А вот на вопрос «Какое из живущих ныне четвероногих, покрытых шерстью, самое крупное?» Парнелл ответил: «Курица», за что подвергся суровой критике.

Лафферти. Мозольный оператор Джона Миллингтона Синга. Достойнейший человек, страстный роман которого с Молли Блум продолжался до тех пор, пока до него не дошло, что Молли – персонаж «Улисса».

Лафферти слыл большим шутником. Однажды он обвалял стельки Синга в муке с яйцом и, хотя походка мэтра сделалась от этого довольно странной, последователи Синга пытались её перенять, надеясь таким образом научиться писать хорошие пьесы. Отсюда строки: «Всё поколение заставил брать/Уроки самбы».

Был Гомер слепым. В представлении Т. С. Элиота, которого О‘Шон считал «поэтом огромного масштаба, несмотря на ограниченность», Гомер являлся фигурой символической.

Познакомились они в Лондоне на репетиции пьесы Элиота «Убийство в соборе» (называвшейся тогда «Роскошные ножки») Под воздействием О‘Шона Элиот сбрил баки и оставил мечту посвятить себя исполнению испанских танцев. Писатели составили манифест, излагавший цели «новой поэзии» (одна из них – пореже упоминать кроликов в стихах).

Эгнус и Друиды. Кельтская мифология сильно повлияла на О‘Шона. В одном из стихотворений («Рявкну рыкно – чур, чур, чур!») рассказывается о том, как древнеирландские боги превратили двух влюблённых в тридцать два тома Британской энциклопедии.

К метаморфозам. Вероятно, восходит к мечте О‘Шона «изменить род человеческий», погрязший, по его мнению, в грехах (особенно жокеи). О‘Шон, как известно, слыл пессимистом. Он полагал, что всеобщее счастье не наступит до тех пор, пока люди не понизят температуру тела. Тридцать шесть и шесть, уверял он, температура совершенно нелепая.

Блейк. Подобно Блейку, О‘Шон был мистиком и не сомневался в существовании потусторонних сил.

Особенно он укрепился в своей вере после того, как в его брата Бена, высунувшего язык, чтобы лизнуть почтовую марку, ударила молния. Бедняга, как ни странно, остался жив – по мнению О‘Шона, лишь благодаря милости Провидения (впрочем, Бену понадобилось ещё семнадцать лет, чтобы втянуть язык обратно).

О‘Хиггинс. Полное имя: Патрик О‘Хиггинс. Познакомил О‘Шона с его будущей женой Полли Флаэрти. До свадьбы О‘Шон десять лет ухаживал за Полли. Самое большое, что они позволяли себе во время тайных свиданий, это сидеть рядышком и тяжко вздыхать. Полли так и не поняла, что её супруг гений, и полагала, что в историю он войдёт отнюдь не своими стихами, а, скорее, тем пронзительным криком, который издавал перед тем, как впиться зубами в яблоко.

О‘Лири пик. Здесь О‘Шон сделал предложение Полли, кстати, за секунду до того, как она сорвалась вниз. Навестив невесту в госпитале, О‘Шон покорил её сердце стихотворением «На разрушение плоти».

К матери. Бриджит, мать О‘Шона, на смертном одре умоляла сына оставить поэзию и заняться торговлей пылесосами. О‘Шон не мог выполнить эту просьбу и до конца своих дней испытывал чувство вины. Впрочем, на Международной конференции поэтов в Женеве он таки всучил по пылесосу У. Х. Одену и Уоллесу Стивенсу.

Города и люди. Воспоминания

Бруклин. Бульвары. Бруклинский мост. Куда ни кинь – церкви и кладбища. И кондитерские. Мальчик помогает бородатому старику перейти улицу и поздравляет его с шабатом. Старик улыбается и выбивает трубку о голову мальчика. Тот, обливаясь слезами, бежит домой…

Бруклин задыхается от влажного, раскалённого воздуха. Люди вытаскивают на тротуар складные стулья – посидеть, поболтать после обеда. Вдруг начинается снегопад. Всеобщая паника. По улице семенит продавец брецелей. На него набрасываются собаки и загоняют на дерево. К несчастью, на дереве собак ещё больше.

– Бенни! Бенни! – мать зовёт сына. Бенни, которому только шестнадцать, уже на учёте в полиции. В двадцать шесть лет его посадят на электрический стул. В тридцать шесть – повесят. В пятьдесят он станет владельцем химчистки. А пока что его мать накрывает на стол. У них нет денег даже на свежие булочки к завтраку, и Бенни намазывает мармелад на газету.

Стадион Эббетс Филд. Болельщики выстроились вдоль Бедфорд-авеню в надежде, что бейсбольный мяч перелетит через стену, и они смогут бросить его обратно. После восьми безрезультатных подач раздаётся рёв толпы. Мяч вылетает на улицу, к нему устремляются болельщики. Все удивлены – мяч оказывается футбольным. В том же сезоне владелец Brooklyn Dodgers обменяет своего защитника на левого крайнего из Питтсбурга, а затем приобретёт владельца команды Boston Braves и двух его младших детей в обмен на себя самого.

Залив Шипсхед. Мужик с задубелым лицом вытягивает из воды ловушки для крабов. Он весело смеётся. Огромный краб хватает его клешней за нос. Уже не до смеха. Приятели мужика тянут в одну сторону, приятели краба – в другую. Силы примерно равны. Садится солнце. Борьба продолжается.

Новый Орлеан. Идёт дождь, и под скорбные мелодии джаз-банда в могилу опускают покойника. Траурная музыка сменяется весёлым маршем, и оркестр шествует в город. На полпути до кого-то доходит, что похоронили не того. Этот и близко не лежал c покойником. Живой был и здоровый, а во время погребения даже распевал тирольские песни. Приходится возвращаться на кладбище и выкапывать бедолагу. Тот грозит судом, хотя собравшиеся обещают вычистить костюм за свой счёт. Никто не понимает кого надо хоронить. Музыканты продолжают играть и присутствующие хоронят друг друга, рассудив, что тот, кто станет возражать меньше всех, и есть покойник. Вскоре становится ясно, что никто не умирал, но настоящего покойника уже не раздобыть – перед праздниками они нарасхват.

Карнавал накануне Великого поста. Повсюду креольские лакомства. На улицах толпы ряженых. Человека, нарядившегося морским гадом, бросают в кипящий суп. Он кричит, что он не гад, но ему не верят. Приходится предъявить водительское удостоверение. Оказывается, он не врал.

Площадь Борегар забита зеваками. Когда-то Мария Лаво устраивала здесь церемонии вуду. А теперь старый колдун-гаитянин продаёт куклы и амулеты. Полицейский требует, чтобы тот проваливал. Гаитянин протестует после чего рост полицейского уменьшается до десяти сантиметров.

Он вне себя и всё ещё пытается арестовать старика, однако голосок полицейского стал таким тонким, что никто не понимает, чего он хочет. Завидев кошку, перебегающую улицу, полицейский спасается бегством.

Париж. Мокрые тротуары. И огни, повсюду огни! В уличном кафе знакомлюсь с французом. Его зовут Анри Мальро. Но он почему-то считает, что Анри Мальро – это я. Объясняю, что это он Анри Мальро, а я пока ещё студент. Он очень радуется, что всё обошлось, поскольку любит мадам Мальро, и огорчился бы, окажись она моей женой. Мы ведём серьёзную беседу: он говорит, что человек свободен в выборе своей судьбы и, мол, нельзя понять смысл существования, пока не осознаешь, что смерть – это тоже часть жизни. Затем пытается продать мне кроличью лапку на счастье. Много лет спустя мы снова встречаемся на званом обеде, и он опять настаивает, что Анри Мальро – это я. На этот раз я не спорю и съедаю его фруктовый салат.

Осень. Париж парализован очередной забастовкой. На этот раз бастуют акробаты. Никто не кувыркается и город словно замер. Вскоре к бастующим присоединяются жонглёры и чревовещатели. Но для парижан профессии эти жизненно важные – забастовку запрещают и вспыхивают студенческие волнения. Демонстранты ловят двух алжирцев, стоящих на руках, и бреют их наголо.

Зеленоглазая десятилетняя девочка с длинными каштановыми локонами прячет пластиковую бомбу в шоколадном муссе министра внутренних дел. Не успев его даже распробовать, бедняга покидает ресторан Фуке через крышу и благополучно приземляется в «Чреве Парижа». Сегодня «Чрева Парижа» уже нет.

По Мексике на автомобиле. Ужасающая нищета. Повсюду сомбреро, как на фресках Ороско. Больше сорока градусов в тени. Бедный индеец продаёт мне энчиладу с острейшей свиной начинкой. Вроде вкусно. Запиваю ледяной водой. Вдруг подступает тошнота, в животе что-то урчит, и я начинаю говорить по-голландски. Брюшные колики сгибают меня пополам, словно кто-то захлопнул книгу. Через шесть месяцев я прихожу в сознание в мексиканском госпитале уже совершенно лысый. В руках у меня флаг Йельского университета. Да, опасное вышло приключение. Мне говорят, что, находясь в бреду на волосок от смерти, я заказал два костюма из Гонконга.

Восстанавливаю силы в палате среди прекрасных крестьян. Некоторые станут моими близкими друзьями. Например, Альфонсо, мать которого хотела, чтоб он стал матадором. Альфонсо боднул бык. Позже его забодала собственная мать. Или вот Хуан. Простой фермер, который и имени-то своего написать не мог, как-то умудрился нагреть телефонную компанию ITT на шесть миллионов долларов. Или старый Фернандес, много лет проскакавший бок о бок с Сапатой, пока знаменитый революционер не арестовал его за то, что Фернандес постоянно задевал его ногой.

Дождь. Шесть дней подряд дождь. Потом туман. Мы с Вилли Моэмом сидим в лондонской пивной. Я расстроен, что критики так холодно встретили мой первый роман «Благородное рвотное». Единственная благожелательная рецензия появилась в «Таймс», но и её испортила последняя фраза, в которой мои страницы объявлялись «миазмами идиотских клише, не имеющих параллелей в западной литературе».

Моэм говорит, что поскольку эту фразу можно понимать по-разному, лучше её в рекламных целях не использовать. Мы идём по Олд Бромптонроуд, и снова начинается дождь. Я предлагаю Моэму зонт, тот берет, хотя имеет свой. Теперь он шагает под двумя зонтами. Я по-прежнему рядом с писателем.

– Не надо слишком серьёзно относиться к критике, – говорит Моэм. Помню, один критик страшно разругал мой первый рассказ. Я долго думал, после чего отпустил несколько язвительных замечаний по его адресу. Впоследствии я перечитал рассказ и понял, что критик был прав. Рассказ действительно слабый и композиционно недоработанный. Я надолго запомнил тот случай и годы спустя, когда самолёты Люфтваффе бомбили Лондон, подсветил дом, где жил критик.

Моэм останавливается, покупает третий зонтик и раскрывает его.

– Чтобы стать писателем, надо экспериментировать, не боясь, что со стороны это выглядит глупо. Работая над «Остриём бритвы», я носил бумажный колпак. В первой редакции рассказа «Дождь» Сэди Томпсон была попугаем. Мы, писатели, двигаемся на ощупь. Мы не боимся риска. Всё, что я имел, когда начинал «Бремя страстей человеческих», это союз

«и». Но я чувствовал, что роман, в котором уже есть «и», будет великолепным. Постепенно появилось всё остальное.

Внезапный порыв ветра отрывает Моэма от земли и швыряет об стену дома. Писатель заливается хохотом. Затем Моэм даёт мне самый ценный совет, какой только может получить начинающий писатель:

– В конце вопросительного предложения ставьте вопросительный знак.

Вы не представляете, как мощно это может сработать.