V. КАРИ

Постдовлатовский сюжет

По доносу коллег никаких санкций, именно по этому делу, ни для Томбу, ни для Иосифа не последовало. Но свара в редакции не затихала, и Комиссия, чтобы прекратить этот надоевший всем скандал, просто уволила одного за другим человек шесть, а Вольдемара Томбу отправили в Москву на партийную учёбу.

– Вот такой постдовлатовский сюжет, – сказал Ося, когда все это закончилось.

– Смотри, в какую логическую цепочку все выстроилось – Туронок отказал тебе в должности, друзья отказали от дома, этими фотографиями меня в редакции хотели добить, и все одно за другим. Мы и не поняли тогда, что вроде меченые уже с тобой. Господи, но это же так элементарно, проводить человека, с которым общался, приятельствовал, пил, наконец, или, по крайней мере, хоть спросить, как уезжал, что с ним произошло... А ведь никто не спросил... Как они испугались, просто обосрались от страха. Как же, у кого-то новый сборник на выходе, а может и собрание сочинений. А тут – такие компрометирующие связи... А обещанное тебе место в «Советской Эстонии» не заждалось, подружка на него заступила... Красиво... Железная девочка, по трупам в жизни пойдёт.

А нам жить стало легче, потому что понятнее. Совсем непонятным оставалось одно – где теперь Иосиф найдёт работу.

Подходил к концу 80-й. Сыграли свадьбу сына, после которой юные супруги отбыли на зимнюю сессию в Ленинград. В этом же декабре в нашу семью пришла беда – тяжело заболела мама. Безработица Оси и полное истощение нашего семейного бюджета. Изгнанные из «Молодёжки» журналисты разбрелись, кто куда. Иосифа «подобрала» сердобольная Галина Томбу, жена Володи, которая получила высокую должность – главного редактора нового странного журнала под названием «Русский язык в эстонской школе». Иосифа она определила туда ответственным секретарём. А вскоре после этого Галя «подобрала» и меня, в ситуации, казалось мне, безвыходной. Из-за болезни мамы мне пришлось расстаться со своей, хоть и опостылевшей, но все-таки родной редакцией радио, – она требовала моего полнодневного присутствия, – а также с привычным заработком.

– Так, – веско сказала Галина, как всегда очаровательно щурясь, посетив нас в один из дней и оценив всю нашу ситуацию, – будешь у меня надомницей. Мой контингент – сплошь бывшие учительницы и методички, своё дело они знают. А журналистом при редакции будешь ты. Такой ставки у нас нет, положу тебе зарплату сотрудника. Гонорара, само собой, тоже не предусмотрено. Но ведь две маленьких зарплаты лучше, чем одна? – резонно рассудила она. И продолжила:

– Писать будешь дома, четыре материала в месяц, а лучше шесть. Сама приносить и, хотя бы изредка появляться. Заявление можешь написать прямо сейчас, я его заберу. Хорошо, что у вас с Иосифом фамилии разные. Это все. Пиши заявление, я диктую.

Я писала заявление на работу под её диктовку и слезы благодарности душили меня.

– Есть вопросы? – спросила она, забирая бумагу.

– Да, Галя, один только. О чём я должна буду... писать?

– О чём хочешь. Наша цель, то есть то, за что нам деньги платят, это повсеместно, на эстонских островах и материке, внушать в эстонских школах уважение и любовь к великому и могучему... Я ведь сказала, что мои кадры могут только методички писать. Для них журналист, что... небожитель. Редакцию сделаем русско-эстонским клубом для учителей. Будем устраивать посиделки в русском стиле, с калачами и самоваром... Еще вопросы?

– Нет...

– У меня вопрос, – встрял Ося. – Ты не боишься, Галина, что они нашими калачами подавятся?

… Новое десятилетие подкралось совсем незаметно. Думать о будущем не хотелось.

«Никого мы не спросим

никого мы не спросим

ни о чем ожидающем нас…»

На фоне всех этих злосчастных событий мы надолго потеряли Кари из виду.

4.

* * *

Килиманджаро

Опутанная сочными лианами

Царственные айсберги

Хорканье оленьей упряжки

Волчий далекий вой

Длинные тени пустынь

Забинтованная Мекка

Пронзительный плач синагоги

Зеницы святых

Отрешённых здешнего мира

Пульсирующие переплёты

Спрессованных книжных знаний

Так я и не

Никогда больше

Только

Только мой собственный город

Моя слава Богу комната

Моя темница

Два двадцать моей домовины

Сто шестьдесят

И шестьдесят на поминовение

На венчики из бумаги

Что мне послужила исправно

Морем и парусом

В открытые годы любви

И не врач ли проводит меня

Гуманно отрешив

От тысячи вредных привычек

В чистом жилище

Дожидаться последние дни.

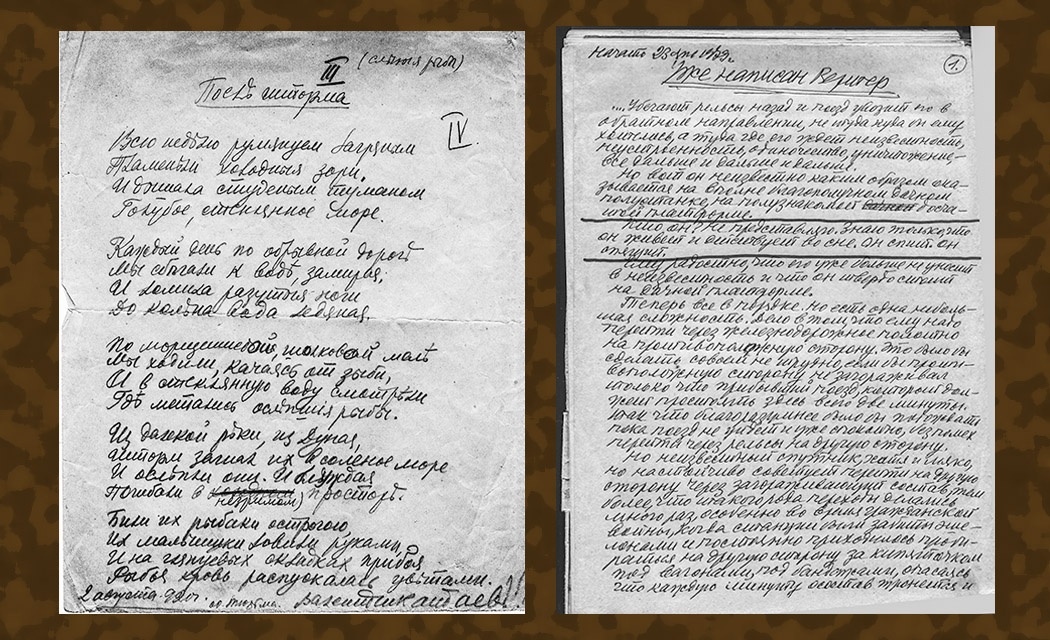

Кари Унксова

* * *

...Холодный май 82-го года. Телефонный звонок. Беру трубку. В ней:

– Привет!

– Привет...

– Не узнаешь?

– Что-то... Кто это?

Пауза.

– Ну, хорошо. Тогда прощай.

Опять пауза.

– Кари!!! – неистово заорала я. Это дважды повторенное ею с лёгкой картавинкой «р», боже мой, как могла я забыть?!

– Ты где?!

– Здесь. Недалеко.

– Приходи немедленно!

– Хорошо.

Минут через двадцать звонок, но уже в дверь, я открываю – на пороге Кари, держит за руку худенького мальчика.

– Это Алёша, – говорит она. – Мы прямо с вокзала. Нам надо остановиться дней на пять... если у тебя нельзя, то я...

– Конечно можно. Ося ляжет в Алёшиной комнате, ты с малышом в спальне, я все равно сплю здесь, в проходной, поближе к маме.

Кари снимает непроницаемые, не по погоде, солнечные очки. – Ты прямо как агент 007, – говорю я. Волосы её затянуты в тугой узел, и вообще на себя она не похожа.

– Я должна буду сделать один-два визита, но вообще никто не должен знать, что я в Таллинне, Танюша. Я смогу на эти часы оставить тебе Алёшу?

Я киваю. Конечно. Они отогрелись, поели, Кари угомонила подвижного, словно ртуть, сынишку и они прилегли в спальне.

Поздним вечером, когда уже мама и малыш спят, мы сидим втроём в нашей крошечной кухне и слушаем рассказ Кари о событиях её жизни последних лет.

...Что-то около года прошло со времени квартирной кражи, как вдруг в один из зимних дней из милиции пришла повестка на имя Кари с предложением прийти с паспортом в означенный день и час «по поводу заявления об ограблении квартиры». её принял некто в чине капитана, так ей показалось, и повёл неторопливую беседу, никакого отношения к ограбления не имевшую. Почему она годами не работает? Какая зарплата у мужа? Как может семья жить на такую зарплату? Ведь она «такая молодая, интересная женщина, ей ведь одеться хочется?» Он задавал вопросы, говорит Кари, доброжелательно, спокойно, даже сочувственно, и она отвечала в том же тоне. Они живут очень скромно, никаких претензий к мужу у неё нет, она тоже женщина очень скромная, может несколько лет обходится одним свитером и брюками. Все попытки Кари перевести разговор на кражу ни к чему не приводили, этот тип упорно переводил разговор на материальное положение семьи и допытывался, почему она не работает.

– Вы ведь знаете, Карина Васильевна, закон в нашей стране есть, и за тунеядство вас могут привлечь...

– У меня двое детей, я занимаюсь их воспитанием, ко мне этот закон не имеет отношения, – спокойно отвечала ему Кари.

Наконец, этот тягостный и непонятный разговор закончился. Когда Кари вышла из отделения милиции, во дворе было уже темно и очень скользко. Она осторожно шла по дорожке к воротам, как вдруг из темноты вывернулся какой-то детина, дал ей подножку, она упала, он навалился на неё, и между ними завязалась борьба, которая продолжалась, впрочем, совсем недолго, потому что двое других молодцов подхватили её под руки и поволокли обратно в отделение, в комнату, из которой она только что вышла. Там сидел её недавний собеседник, который, не дав ей раскрыть рта, сухо сообщил, что она, гражданка Унксова, привлекается к суду «за избиение дружинников, оскорблении их нецензурными словами в общественном месте при исполнении ими служебных обязанностей». Есть свидетели. «Дело» слушалось в районном суде. Судья заслушал показания дюжих «потерпевших», потом задавал вопросы Кари. Она спокойно заявила, что достаточно взглянуть на неё и на них, чтобы убедится, что «избиение» было провокацией и инсценировкой. Что касается нецензурных слов, то она, Кари, никогда их не употребляет, так как «они оскорбляют достоинство женщины и матери». Судья был явно взбешён этой комедией и заявил, что отказывается вести это «дело». Оно было передано в суд другого района, и там служитель Фемиды бестрепетной рукой подписал приговор о виновности Кари и наказании её заключением и пятнадцатью сутками принудительных работ.

– И ты...

– Да. Нас было там женщин десять в камере, привлечены они были, в основном, за проституцию, драку, мелкое хулиганство. Выдали телогрейки, каждый день возили на машине что-нибудь убирать или мести. Между собой мои товарки ссорились, сводили какие-то свои счёты. Меня не трогали. У меня есть способ себя отключать. Я мела и убирала, как автомат, утром подъём, из камеры, вечером – в камеру, отбой. Через пятнадцать суток меня выпустили.

Я пыталась представить её в этой обстановке, и воображение отказывало мне. Мы молчали, потом Ося спросил:

– Как ты думаешь, Кари, зачем они все это с тобой сотворили? С Довлатовым понятно, репутацию уголовника шили перед отъездом, на всякий случай... Но тебя-то за что? Не за стихи же?

– Помнишь, Ося, я про кражу сумки рассказывала? Потом её подбросили, рукописи все измяты, изорваны. После этого они в квартире в наше отсутствие ещё не раз шарили, и вовсе не стихи мои нужны им были, они совсем другое искали.

Кари внимательно смотрела на нас, словно хотела что-то еще сказать, но раздумывала.

– Больше года назад я случайно познакомилась в Москве, в знакомом доме, с одной деятельницей из движения феминисток России. Она предложила мне сотрудничество в журнале, издаётся за рубежом, «Женщины в России». Я написала для них статью «Об абортах в России», потом еще, все было напечатано.

– Твоя фамилия?..

– Под псевдонимом.

– Боже мой, откуда они взялись, феминистки эти, кто они такие?

...Я не в состоянии воспроизвести непривычно страстный и путаный монолог Кари об этом неведомом нам женском движении, которым она увлеклась, или в которое была кем-то вовлечена. Помню, что Иосиф, который молча слушал ее, вдруг закричал в отчаянии:

– Кари, зачем тебе все это?! Ты – поэт, твоё дело стихи писать, ну куда, зачем ты во все это ввязалась?!

– Мои стихи никому не нужны, Иосиф... ты не можешь или не хочешь понять меня...

– И не могу, и не хочу, ты – поэт, у тебя есть дело твоей жизни, при чём здесь «нужны», «не нужны», что такое ты говоришь, Кари, что ты говоришь...

Ося еще что-то такое говорил, Кари молча и печально смотрела на него.

– Потом, – продолжила она, – меня вызывают в ОВИР, и какой-то чиновник говорит, что я могу беспрепятственно и очень быстро получить разрешение на выезд в Израиль к родственникам. Я отвечаю, что в Израиле у меня родственников нет, вообще в роду нет евреев.

– Это не препятствие, вызов мы вам сделаем.

Тогда я говорю ему, что у меня семья, двое детей и муж, и без них я никуда не поеду. Он начал торговаться, но я стояла на своём, и в конце концов он раздражённо сказал, что мы можем подавать заявление всей семьёй, но могут возникнуть проблемы и выезд может затянуться.

– Мы не спешим, – ответила я, и на этом аудиенция закончилась.

– Вы подали заявление?

– Да. Его приняли, сказали ждать придётся около года.

– Кари, почему никто не должен знать, что ты в Таллинне?

– Видишь ли... Начались после этого другие события. Может быть, все это началось много раньше, но я об этом не знала...

– О чём?

– О том, что в Ленинграде уже шёл закрытый процесс по делу феминисток. Лидерши успели спастись, то есть успели выехать за рубеж. Те, кого взяли, были фигуры второстепенные, но процессу был дан ход, и они начали брать уже просто по подозрению. Что там проделывали с этими бедными женщинами, представить себе невозможно. Из них просто вышибали имена знакомых, не имеющих никакого отношения к движению... Этот процесс абсолютно дутый. К ним таким образом попала очень молоденькая женщина, дома остался её младенец. Она кое-что знала, но очень немного, какие-то имена, и только. От неё требовали назвать фамилии всех её знакомых женщин, она плакала и не хотела. Тогда... Тогда ей перестали привозить её грудничка на кормление. Ей все время слышался его голодный плач... она не выдержала, назвала какое-то имя, его принесли покормить. Так прошло несколько суток. Она сошла с ума. Среди имён, названных ею, было и моё. Связная, назову её так, дала мне знать об этом и дала понять, что мне лучше убраться из города, пока все не утихнет и не будет получено разрешение на выезд. Вот мы и кочуем с Алексеем по городам и квартирам. На все запросы обо мне Толя отвечает, что понятия не имеет где я и что со мной. Побудем у вас, а потом...

– В Москву?

– В Грузию... Через Москву в Тбилиси. Там тоже найдётся, где преклонить голову.

– Деньги?

– Нет, нет, до Москвы мы доедем. Билеты уже есть, а там я получу.

– Кари, ты, конечно, не привезла ничего... Ты не писала все это время?

– Есть новое, но не со мной. Знаешь, что, я напишу Толе записку, когда ты или Иосиф будете в Ленинграде...

Кари быстро набросала короткую записку, – «Толинька, дай Тане стихи, которые на Маркса. Ничего конкретного сообщить не могу, пока все в порядке, малыш здоров. Крепко целую. К.» (Вот уже двадцать лет эта записка лежит в «кариной» папке. Толя вернул её мне вместе с новыми стихами «Россия в Лете»).

...Наступил день отъезда. До московского поезда еще несколько часов, но Кари уже собирается.

– Мы уедем на вокзал из другого дома, нас с Алёшей проводят, не беспокойся о нас... Пойду попрощаюсь с Региной Михайловной, Осе кланяйся, будет возможность, дам о себе знать. Кари идёт в комнату мамы. Я заглядываю туда. Кари присела на край постели, держит маму за руку, улыбается, что-то тихо говорит ей. На подушке родное измученное мамино лицо в копне седых волос; она не может говорить, но движением век показывает, что понимает и слышит. Неугомонный Алёша рвётся в комнату, торопит, скорее, скорее! Я сжимаю его крошечную худенькую ручку. Вижу себя в зеркале, чужое, серое стёртое лицо. Что же это со всеми нами случилось?! Кари выходит.

– До автобуса-то я могу проводить вас, великие конспираторы?

До остановки три минуты, мы подходим, и автобус подходит. Кари прижимается к моему лицу холодной щекой, я торопливо целую её и малыша. Двери захлопнулись, и еще несколько секунд я вижу за стеклом белое пятно её лица в непроницаемых черных очках. И в этот момент настоящий холодный ужас охватывает меня.

* * *

Извлечение ночи на лучшую жизнь не доходит до слуха

Юный слепо кивает печальный покой обретя

По Тишинскому рынку случайно проходит старуха

и прореха торчит из разлома седого плеча

Расширяется улица здесь вопреки перспективе

Угол глаза заполнен потопом.

Дождит.

Разве это смирение?

Веки и присно и

ныне

Белоглазая чудь за движением

нежным следит.

И на каменной плоти

Возникнули острые сколы

Примеряются

шеи лилейные

мягкая плоть

Расторгается жизнь,

и по лужам плывут договоры

И базарные толпы

Сминает упорная

Тать.

Кто сегодня? Спасенье?

Царит воскресенье и солнце

Мы на рынок идём мы идём по бульварам гулять

Мы окно протираем и лужи весёлое донце

Каблуками дробим

Мы в пятнашки

Хотим поиграть

Мы хотим обижаться мы хотим помириться, надуться

И швырнуть свои куклы подруге коварной в лицо

И поплакать в углу,

А потом помириться,

вернуться

И гудит сотрясаясь

садовых

глухое

кольцо.

К. Унксова из цикла «Россия в Лете» 1982.

* * *

...1983-й год. В начале мая похоронили маму. её длительная болезнь словно держала нашу семью, а после смерти все стало разваливаться. В доме беспорядок и разор. Только чисто прибрана мамина комната. Жизнь из неё ушла, и видеть открытой дверь невыносимо. Но как только я плотно закрываю её, выходит из своего угла Макс и ударом лапы открывает её снова. Пёс постоит на пороге, потом опять уйдёт на свой коврик, положит на лапы большую голову и будет о чём-то упорно думать. Я опять закрываю дверь, и так много раз на день. Я ничего не могу ему объяснить. Максу четырнадцатый год, он престал озорничать, вымогать лакомство и ласку. Не выражает восторга и нетерпения при слове «гулять», не вылетает из парадного, как бывало прежде, чтобы загнать первым делом, на берёзу кошачий парламент, что заседает у мусорных баков. Кошки теперь не боятся его. Они сидят неподвижно и щурятся на него с презрительным и наглым видом. Максу стыдно, он посматривает на меня золотистым глазом, а я ему говорю, – Да ну их, Максик, они вообще нам не нужны, мы вообще в лес идём... Пёс идёт, опустив голову, он унижен. А кошки уже чувствуют то, о чём догадываемся и мы, только не подаём вида и не говорим о том, что он уже не только стар, но и смертельно болен, и это его последняя болезнь. Я опять работаю на радио, в своей прежней редакции, собирая себя из кусков по утрам, в предчувствии бесплодного и постылого рабочего дня. У нас опять новый Главный, из «местных» русских, то есть прекрасно владеющий эстонским, но никоим образом к журналистике не причастный. В его кабинете всегда кипит чайник, на блюдечке колотый сахар и сушки – баранки. – Чаечку не желаете? – первым делом спрашивает он, когда приходишь сдавать передачу. Он упоен своей должностью и томим неясными идеями относительно «новых форм» наших передач, которые слушает теперь его семья, чьё мнение для него «глас народа». Невинный радиожурнал с приторным названием «В мире творчества», моё многолетнее детище и главный кормилец, он вовсе не жалует. Замечаний и поправок не делает по причине полной ему чуждости оного, но развивает общую концепцию замены этой программы. – Ну слушают ваше «творчество» процентов пять интеллигенции, а весь остальной народ? Он не охвачен. Подумайте, подумайте... пойдите по предприятиям, поговорите с народом, выясните мнения, конференцию устройте, запишите, вот вам и передача... Конечно, спектакли там, или романы выходят, кто-то смотрит, читает, но народ...

Я тупо слушаю его разглагольствования, не возражая, и каждый раз меня посещает одна и та же неконструктивная мысль – Господи, зачем я всем этим занимаюсь, на что уходит жизнь ничего больше не умею, зачем пошла на этот дурацкий престижный факультет конкурс десять на место рядом зоологический был, заглянула – недобор – приглашали; а я зверье разное с детства люблю. Зоопсихологом мечтала стать, какая прекрасная чистая работа ...

...Начинается летний «заезд» в любимый нашими друзьями, знакомыми и знакомыми знакомых Таллинн. В квартире одни постояльцы сменяют других, но смена лиц, также, как и работа на радио, воспринимаются лишь краем сознания. Остальное сознание погружено в тягостный круговорот одних и тех же навязчивых мыслей, на языке медиков это кажется, называется «депрессия».

...Этот междугородний звонок раздался где-то в середине июля. В трубке торопливый женский голос: – Говорит Лена Михайлова, подруга Кари, третьего июля Кари погибла, её сбила машина, её уже похоронили, через десять дней семья должна была выехать. Толя и дети в Ленинграде, у них все отключено, до свидания...

– ?!

– Что?! – крикнул Ося

...третьего июля Кари погибла, её сбила машина, её уже похоронили, через десять дней семья должна была выехать. Толя и дети в Ленинграде... – машинально, деревянными губами, я повторяю это в трубку, не веря своим ушам, может быть, это злой розыгрыш, может быть, мне померещилось, но в трубке лишь гудки.