VIII. КАРИ

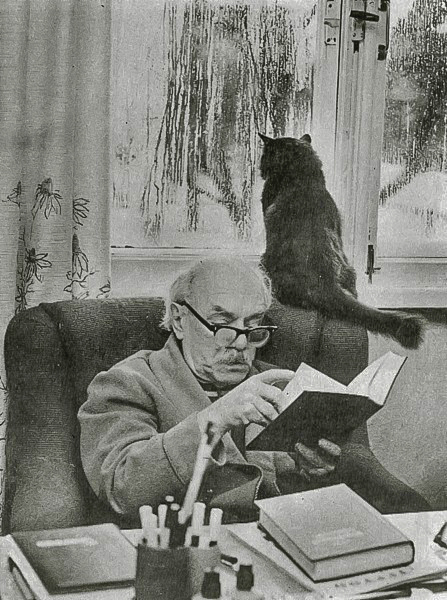

1989. У Давида Самойлова в Пярну.

...Улица Тооминга, где стоит его дом, недалеко от берега моря. Я здесь второй раз. В 85-м году, когда в таллиннском издательстве вышел сборник его стихов «Голоса за холмами», я, договорившись с поэтом, приехала в Пярну, чтобы сделать записи для передачи. Давид Самойлович читал тогда стихи из своей новой книги по собственному выбору, так я ему предложила. Мы говорили о «читателях стихов» (определение Самойлова), которых становится все меньше, но они все-таки существуют, об уходящем поколении поэтов, его ровесников. Передача прошла тогда и по всесоюзному, и по Эстонскому радио. И вот я опять звоню, спустя четыре года, напоминаю о себе, и опять прошу о встрече, но уже совсем по другому поводу.

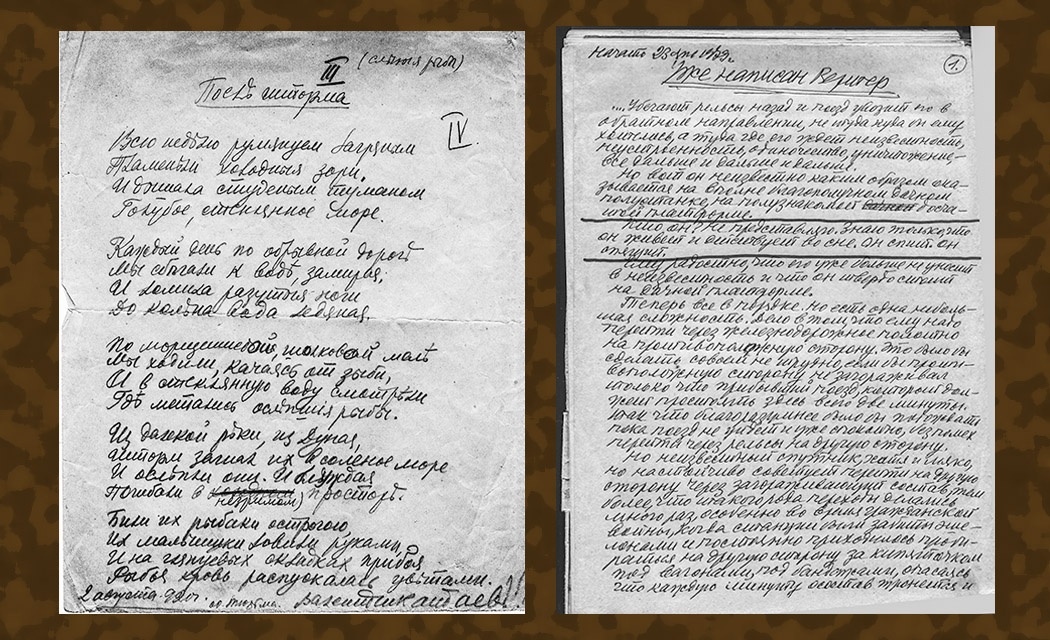

...Как и тогда, ненастный балтийский ветер бьёт в окна. В кабинете холодно. Давид Самойлович в тёплой вязаной кофте, он сильно сдал и вид у него усталый. Говорит, что жена в Москве, дом трудно прогреть, но, впрочем, «домоправительница» затопила печку и есть надежда, что станет теплее. Он неважно себя чувствует в последнее время, но более всего угнетает его невозможность чтения, зрение слабеет с каждым днём и толстенные линзы его очков уже не помогают. Кари он хорошо помнит, поражён известием о её гибели, он узнает об этом от нас. Мы рассказываем, что в 85-м году, в Израиле был выпущен небольшой сборник, из стихов, которые издателю удалось собрать в эмиграции. Но тираж был крошечный, сборник, по существу, мало кому известен. Мы хотим попытаться «пробить» издание её произведений здесь, более полное, с более тщательно выверенными текстами и воспоминаниями о Кари тех, кто её хорошо знал. Если он не против, его рекомендация могла бы помочь. Есть готовый том под названием «Аппиева дорога», куда вошли поэмы и стихотворные циклы разных лет. Этот том у нас с собой, так же, как и журнал «Смена» за 1974-й год с первой публикацией стихов Кари и отзывом Бориса Слуцкого. Хотели бы ему оставить, но если ему так трудно читать... Есть кассета с записью стихов Кари, мы сами их начитали, на всякий случай...

–Читайте лучше стихи прямо сейчас, по рукописи.

...Иосиф читал ему стихи Кари, стихотворение за стихотворением. Давид Самойлович напряжённо слушал, ни разу не остановив, и если Ося делал паузу, то молча, жестом, показывал – продолжайте...

Иосиф отложил последнюю страницу.

Давид Самойлович сидел какое-то время молча, затем попросил Осю сесть за его пишущую машинку и продиктовал следующее:

«Посылаю Вам рукопись стихов Кари Унксовой с просьбой прочитать её или передать лицам, чьё мнение о поэзии существенно для Вас. Кари Унксова, трагически погибшая не – сколько лет тому назад, – талантливый, своеобразный, высоко содержательный поэт.

Я знаю её творчество не менее двадцати лет.

Борис Слуцкий, весьма строгий ценитель поэзии, редко дававший рекомендации, написал предисловие с высокой оценкой поэзии Кари Унксовой к её публикации в журнале «Смена».

Полностью присоединяюсь к его оценке.

Надеюсь, что Ваше мнение и мнение издательства совпадут с моим.

Считаю, что необходимо опубликовать сборник стихов Кари Унксовой. Готов написать к нему предисловие. С уважением...» Попросил прочитать ему текст, взял ручку и подписал: Д. Самойлов.

– А кассету со стихами Кари оставьте. И, помолчав, добавил: – Бывает, что в архиве покойного и достаточно известного поэта обнаруживают стихи незнакомого и малоизвестного, и это привлекает к ним внимание...

...Короткое послание к гипотетическому Издателю за подписью Давида Самойловича Самойлова, хранится у меня в папке Кари вместе с её текстами. Судьба кассеты с начитанными стихами Кари мне неизвестна. Может быть, до сих пор она таится в его архиве?

...Давид Самойлович умер в Таллинне 23 февраля 90-го от сердечного приступа. Было это на вечере памяти Бориса Пастернака в Таллиннском Русском драматическом театре. Я приехала рано утром в редакцию на следующий день, поставила на аппарат запись той, давней передачи. Вот зазвучала музыка, вступительный текст, начитанный мною, первые фразы Самойлова, и я содрогнулась от неуместности сейчас и этой музыки, и собственного своего корреспондентского голоса рядом с голосом покойного уже поэта. Схватила ножницы и стала вырезать все свои рассуждения, вопросы и реплики. Слушаю снова, на душе легче. Изменилась тональность передачи. Может быть, после смерти изменяются не только наши портреты, но и голоса, сохранённые в той же химической памяти, но уже не фото, а магнитофонной плёнки? Вот Самойлов говорит о недавней смерти своего друга, поэта Бориса Слуцкого. Затем делает паузу, и добавляет «...и вот остался я один». Я отматываю плёнку, слушаю снова «...и вот остался я один... и вот остался я один» ... Нет, его голос и тогда звучал так же, как сейчас, но именно эта фраза, эта интонация и эта пауза должны были стать ключом ко всей передаче. Это я тогда испугалась своего ощущения, что «Голоса за холмами» – книга ухода, книга прощания. С жизнью, которую он так жадно любил. Однако искусственные паузы, которые я врезала в «живую» запись, были как заплаты. Надо что-то придумать. О спасительном и банальном приёме соединить куски записи музыкой думать не хотелось. И все-таки я пошла в фонотеку и принесла груду плёнок, отменной и подходящей к случаю музыки. Поставила на аппарат, слушаю одну вещь за другой. Ничего не подходит, ничего не монтируется с этим усталым, угрюмым, медлительным голосом, читающим дивные строки. Я очень устала от музыки и уже отчаялась. Но вот закончился какой-то музыкальный пассаж и раздался будто бы вздох, сожалеющий о чем-то последний, уходящий в бесконечность странный угасающий звук. То ли тронула рука музыканта на прощание клавишу, то ли струну, то ли еще что-то, чему я не знала названия, но сделано это было мастерски. Это было «то самое». Я отнесла плёнки в монтажную, объяснила оператору задачу. Этот слегка осязаемый слухом, повторяемый в передаче звук связал в целое фрагменты записи. Так и прозвучала передача «Памяти поэта Давида Самойлова» в ближайшем выпуске моей программы.

...Издание сборника Кари не было осуществлено. По целому ряду причин, в том числе и исторических, – наступало время, когда в литературе уже многое, если не все, было позволено, но уже почти никому ни до кого, кроме себя, не было дела, тем более до умершего и почти неизвестного в литературной среде поэта.

Кари и Петербург

На Петербург пришла жара –

Афины гордые пропорций –

Тогда в звучанье малых терций

Секунды ссыпала зурна.

Гремят в оградах соловьи

Восток затравленный и жаркий

Простёр в закат тугие арки

Неукоснительной зари.

Жара всползла на Петербург

В ответ вспылал он куполами

Надёжно медными углами

Сковав в квадрат условный круг

Но идет тать и льётся медь

Из черных жерл погибших улиц

Сколочен конь смеётся Улисс

Лукавец медленный как смерть.

Ярило ханское хазар

Надменно распускает брюхо

И роют бронзовые мухи

В гортанном клёкоте базар

И крики вьючных ишаков

Ревут восторг сквозь хрипы чаек

О Троя – пристальный молчальник

В ограде призрачных шагов

Уже победные костры

Горят у стен её безмолвных

И атлантические волны

Сжигают гнутые мосты

Прощай Петрополь – и сгори

Расти в своих подвалах время

Когда чума оставит семя

Под белым севером зари.

Эта поэтическая мистерия была написана Кари в 70-м году, и я мысленно включаю «Петербург» Кари в некую Антологию, куда вошли бы только знаменитые стихи, посвящённые Городу. Кари – дитя Петербурга. Его аура, культурная традиция, архитектура, погода, природа, – все это стало частью её мира. Её судьбой. Город традиционно или изгонял своих поэтов, или убивал их, или они умирали в своей неразделённой к нему любви.

...За пределами Города «над лесом кладбище с грибами на могилах, отдельные семейства мертвецов по вере, по войне, не все – по семьям...» Безымянная могила Кари, в которую торопливо и тайно её захоронили, потерялась здесь бесследно.

Один эпизод конца 80-х, связанный с одним странным человеком.

Он провёл в нашем доме, может быть, неделю. Привела его в дом я, а познакомились мы случайно, на одном из больших таллиннских вернисажей за день до его официального открытия. Это был день, когда в последний раз осматривается экспозиция, – еще можно что-то поменять местами, – приходят художники, критики и журналисты. Я обратила внимание, что от картины к картине передвигается группа людей, которые буквально раскрыв рты внимают какому-то странно жестикулирующему человеку. Знакомый художник объяснил мне, что оратора зовут Володя, он иногда приезжает по приглашению из Ленинграда, известен в их среде тем, что обладает способностью вжиться в картину и определить её век, подлинную художественную ценность. Как же это ему удаётся? Он что, искусствовед? – Да нет...

Я была заинтригована. Когда толпа вокруг Володи рассеялась, я подошла к нему и представилась. Спросила, какие у него критерии. Володя отвечал, что критериев нет никаких. Он просто «чувствует» «тяжесть» картины или её «пустоту», так как обладает способностью войти «внутрь» и побыть в её пространстве. Все его ощущения возникают там, «внутри», они чисты и свободны от каких-либо посторонних влияний. Поэтому его невозможно «провести» на всяческих спекулятивных приёмах. По мнению Володи, ценность произведения заложена в длительности его духовного воздействия на субъект, а понять это почти никому не удаётся сразу. На человека влияют мода, реклама, имя, но все это пустое. Для него лично и его метода эти факторы не имеют ровно никакого значения. Он «работает» таким образом, с таллиннскими художниками пару лет. Его неофициально приглашают, как эксперта посмотреть экспозицию и часто меняют местами картины по его рекомендации. И давно у него обнаружилась эта способность?

– Видите ли, – сказал Володя, спокойно глядя на меня бледными детскими глазами, – вообще-то я шизофреник. До сих пор состою на учёте, хотя это уже пустая формальность. По образованию я химик, а сошёл с ума от жизни, которой жил последние 20 лет. Ну, посудите сами: одна комната в коммунальной квартире вместе с женой, тёщей и детьми. Зарплата младшего научного сотрудника. А надо то, другое. Городской транспорт два раза в день, потом очереди... И так каждый день. Я не выдержал, был буйный приступ, санитарная машина, больница. Потом депрессия. Меня лечил замечательный врач. Он сумел освободить меня от груза этой жуткой жизни, но посоветовал уйти от семьи и жить одному. Я вышел на пенсию по болезни, хотя мне всего 46, сумел получить отдельную комнатку и совершенно изменил, по его же совету, режим и питание. И, знаете, жизнь преобразилась. Я полюбил ее! У меня крошечная пенсия, но мне хватает, я свободен от соблазнов. Я никогда не интересовался искусством, природой, а тут почувствовал такую тягу... Тогда во мне и открылась вдруг эта способность. И не только эта. Он таинственно понизил голос и огляделся, но мы были одни, художники разошлись, и только вдалеке бродили по залу две-три фигуры.

– Я каким-то образом узнаю о человеке. Кем он был ДО, – вы понимаете? И где он будет ПОСЛЕ. Я ассистирую иногда своему психиатру, когда у него трудные случаи, и даже получаю маленький гонорар, совершенно официально...

Я, что называется, совершенно обалдела от услышанного и решила, что с меня хватит. Спросила Володю, куда ему ехать, и он простодушно ответил, что некуда, потому что его таллиннская приятельница и пациентка, у которой он собирался остановиться, куда-то срочно уехала на две недели, а он её не успел предупредить. Так. – Где же вы будете ночевать? – Не знаю, – беспечно сказал Володя. – В Кадриорге, где-нибудь на скамейке, смотрите, как тепло... У меня в сумке есть свитер, на всякий случай.

...Короче, через полчаса мы были уже в нашей квартире. Я показала Володе на диван, сказала, что спать он будет здесь, а я приготовлю ужин. Володя оказался вегетарианцем, очень деликатно спросил, может быть, найдутся для него пара морковок, кусочек капусты и тёрка, а чаи он пьёт исключительно свои, из разных травок, и возит их с собой. Пришёл из редакции Ося, я представила их друг другу. Но потом, когда я пыталась на кухне тихонько втолковать ему, что за человека я пригласила к нам пожить, получался совершеннейший беспомощный бред. Ося покрутил пальцем у виска и сказал, что непонятно, кто спятил, наш постоялец или я. Впрочем, реакция его была вполне миролюбива, и Володя стал жить у нас. Утром, когда мы уходили на работу, он еще спал; вечером, оживлённый и радостный, встречал нас с тазиком тёртых сырых овощей.

– Что это вы, Володя, как кролик, садитесь с нами, – приглашал его Ося к жаркому.

– Я не враг себе, – говорил Володя. – А вот вы, Ося, враг, ваш организм из-за мясных продуктов и разных напитков давно плачет, а вы продолжаете его мучить... Так и до депрессии недалеко.

– У меня он без мяса плачет и в депрессию от морковки впадает, – отвечал Ося, чокаясь с Володиным травяным чаем.

...Конечно, у меня чесался язык и хотелось задать Володе всяческие вопросы про своё, в частности, «до» и «после», но я запретила себе это, что-то сдерживало меня, какое-то суеверие, что ли. Но Ося веселился вовсю, тем более что Володины терпимость и кротость были безграничны.

– Как вам удаётся, Володя, так быстро засыпать, дрыхнуть по 12 часов в сутки и просыпаться в дивном настроении? Я же слышу, как вы распеваете арии в ванной... Научите меня, – говорил Ося.

Володя доставал свои пакетики и начинал объяснять, как и в какой последовательности их заваривать, но Ося сразу скучнел, отнекивался и говорил, что боится отравиться. По поводу долгого сна Володя объяснил как-то, что он не спит, а «работает» помногу часов со своими пациентами, которые живут на разных расстояниях и в разных городах, но он находится с ними в постоянном контакте, так как нельзя прерывать лечение.

– Тогда полечите нашего Фрама, тем более что вы поселились на его диване, – нагло сказал Ося.

Фрам – наша собака, которую мы в утешение себе завели после смерти Макса. Это чёрной масти годовалый афганец, необычайной красоты и непостижимого характера. Фрам никогда не выражал своих чувств, не провожал нас до порога на работу и не встречал у дверей, наши ласки и выражения любви принимал снисходительно, как восточный принц, дрессуры не признавал, а во время прогулок и вовсе нас игнорировал. – Мусульманин! – уважительно говорил о нем Ося.

У Фрама болела спина. Врач говорил, что он бурно растёт и нужно давать больше кальция. Но кальций не помогал. Вспрыгивая на свой диван или кресло, пёс жалобно вскрикивал и постанывал. На Володю, как и на прочих, не обращал никакого внимания. Но вот Володя перевёл свои бледные глаза на Фрама, который спал в кресле. Пёс проснулся, поднял голову и посмотрел на Володю. Потом спрыгнул с кресла, всплакнув при этом, и пошёл к Володе. ...Теперь вечерами Фрам лежал не в кресле, а на диване, рядом с нашим гостем, положив голову на его колени. Тот гладил его шёлковые уши, холку, проводил рукой по спине и бормотал иногда – бедный ты мой, бедный мальчик... И вдруг мы обратили внимание, что Фрам больше не плачет! Более того, он сам подходит к Володе, носом раскрывает его рубашку и медленно вылизывает грудь, а Володя блаженно жмурится при этом...

– Что же было такое с Фрамом, Володя? – спросила я.

– Он очень мучительно умирал в своей предыдущей жизни, и память об этом отдавалась болью в спине... Я полечил его.

– А... кем он был в той... прежней жизни?

– Собакой, – спокойно ответил Володя. Выяснилось, что наш гость работает и с художественными текстами. То есть определяет «тяжесть», подлинную ценность образа, строчки, страницы, а значит и масштаб таланта автора в смысле «вечности» его творений. Дальше началась сплошная мистика. Иосиф подсовывал ему публикации, сборники стихов и прозы с дарственными надписями, следил за Володиным дыханием, диковинными манипуляциями его рук, при помощи которых Володя определял некий Космический Уровень творения и бурно веселился, потому что Володя повторял одно и то же, – пусто, друг мой, безнадёжно, без будущего... Прошла примерно неделя ежевечерних, а то и далеко заполночь бесед с нашим гостем на разные нестандартные, мягко говоря, темы. И вдруг у Иосифа заболела голова. Таблетки не помогали, он стал инстинктивно сторониться Володи и перестал с ним шутить. Как-то, перед уходом на работу, подошёл ко мне и сказал:

– Чтобы духа его здесь больше не было, пусть съезжает сегодня же. Это вопрос моего самочувствия... Я прошу тебя.

– Но это невозможно... как я скажу...

– Так и скажи.

– Но ему негде жить...

– Его проблема. Пойди с ним на выставку, пусть войдёт в какую-нибудь картину и там поселится...

С этими словами Ося исчез. Я вошла в комнату. Володя спал. Я вынесла телефон в прихожую и стала звонить своей приятельнице – искусствоведу, прелестной Нинель. Она человек впечатлительный и милосердный, уж ей-то Володя будет определённо интересен... Так оно и было. Нинель сказала, что, конечно, позаботится о нашем необычном госте, пусть он позвонит ей, когда проснётся.

...Я вошла в комнату, Володя еще лежал, но уже не спал, и встретил меня радостной улыбкой. Нельзя ему врать, – подумала я, и сказала коротко и просто: – У Иосифа заболела голова. – Я понял, – мгновенно отозвался он. – В душ, – и ухожу. – Но я не оставлю вас на улице... Вот телефон, звоните и договаривайтесь. Володя тут же позвонил, записал адрес и отправился в душ. Я поняла, что сейчас он исчезнет из нашей жизни навсегда, и решилась. Вынула из письменного стола папку со стихами Кари, выдернула наугад несколько страниц. Володя вышел из душа свежий и бодрый, распевая, по обыкновению, какую-то песнь. Я протянула ему тексты. – Володя, посмотрите, пожалуйста, на прощанье... Он мельком глянул. – Ваши? – Да... – небрежно сказала я и вышла. Где-то полчаса я что-то передвигала на кухне. Захожу в комнату. Володя неподвижно сидит на диване. Ладони на стопке аккуратно сложенных страниц. Смотрит на меня, в глазах стынет ужас. – Ведь она... умерла? – Я кивнула. – Смерть... насильственная?

– Да.

– Она – Там, – Володя встал и протянул руку вверх. Я тоже посмотрела на потолок – там, на железном крюке, вместо выброшенной Иосифом на помойку люстры отечественного производства, которую я купила по случаю, был подвешен сноп пижмы, горьковато пахнущего растения с золотистыми замшевыми зонтиками цветов, которые Ося очень любил и собирал в прибрежном лесу по осени. Но по глазам Володи я поняла, что он смотрел сквозь пижму, сквозь потолок, сквозь все пять этажей нашего панельного дома, куда-то туда, куда мне не было доступа. У меня, что называется, мороз пошёл по коже. Лицо Володи было вдохновенно и торжественно.

– Она сейчас Там... на очень, очень высоком Уровне...

Опустил руку, как-то беспомощно посмотрел на меня, и добавил тихо:

– Не плачьте о ней...

* * *

Кем путь исчислен всех планет

Скажите что нас так мятет?

...Когда извечный знак Земли

Заденет гордый Козерог

И на вершине и в пыли

Земная тварь свершает рок

Бурлит хаос свинца и бурн

Царит Юпитер и Сатурн

…Искрою ископыть летит

То бег на тысячи копыт

Гортань его сжимает бег

Кипит сгорает лунный снег

На спину запрокинув рог

По тверди мчится Козерог...

Я повторяю иногда эти разрозненные строки заворожившего меня, когда – то, давным-давно, в другом столетии, стихотворения Кари.

…Ветер порой уносит городской смог, и зимнее вечернее небо над Берлином становится глубоким и чистым. Синим светом наливаются звезды, вспыхивая то тут, то там колюче и ярко, будто кто-то невидимый переключает рубильники тока высокого напряжения. И тогда, если долго-долго смотреть вверх, пока не заболят шейные мышцы, вроде бы чувствуешь плавное и мощное кружение, и ждёшь, тайно и – тщетно – какого-нибудь знака оттуда, из мира, о котором мы ничего не знаем.

«Что значит для российского поэта» жить и умереть?»

В московском журнале «Согласие» № 4 за 1992 год напечатана подборка стихов Кари, публикация Н. Доброхотовой, и обращение к читателю, подписанное инициалами Б. Е. Можно только гадать, почему автор этого короткого текста, инспирированного стихами Кари и её судьбой, не назвал своего полного имени.

Б. Е. пишет:

«Что значит для российского поэта жить и умереть? Жить – значит, обмирая, пророчить в пустоту. Умереть – значит быть прочитанным.

Жить – значит приуготовлять смерть. Умирать – значит готовиться к жизни.

Так нет ли возможности жить и умирать беспрестанно? Всегда? Чередовать жизнь и смерть без конца?

Есть. Эта возможность – строка.

Так нет ли еще возможности встать над жизнью и смертью?

Есть. Это – строфа.

Нет ли возможности вложить в себя навечно то и другое?

Есть. Это – стихотворение.

В своей неопубликованной «Автобиографии» Кари Унксова написала, кто она и откуда, кем были её родители, написала о своих корнях, о том, какие музыкальные кристаллы «известковались» в слабеющем её позвоночнике.

Однако я все это забыл. И из всей вздымаемой в небо автобиографической лестницы запомнил сразу и накрепко лишь четыре перекладины, четыре ступеньки:

В ограде призрачных шагов – это рождение и детство Кари

На рваном ветру – юность.

Изба где ворон складывает крылья – предчувствие зрелости

Все собралось в немыслимый клубок,

А он покатит может быть дорогой,

Путём неправедным и совестью нестрогой.

Печоры. День. Монашеский клобук... – Это, как известно еще из Чехова, – смерть.

Вот и все сведения о Кари Унксовой, необходимые до стихов.

Если ж стихи будут прочтены, то по ране, нанесённой вам лапой, одичавшей в людской пустыне кошки, по силе удара и крутизне наклона, взятого опечаленной женщиной, сладко и постепенно восстановится в вас её жизнь

Жизнь, в которой было чуть больше смерти. Всего на щепоть больше, чем это надо для равновесия

Но как раз столько, сколько нужно для возникновения поэзии»

Литературное наследие Кари Унксовой, – отдельные стихи разных лет, поэтические циклы, поэмы, проза, переводы, – все написанное ею и самой систематизированное незадолго до смерти в виде 6 томов, по сей день хранится в Санкт-Петербурге, в семейном архиве Анатолия Леонидовича Смирнова. В том же самом доме, в той же квартире. Только проспект теперь называется иначе, по-старому. Теперь он Большой Сампсоньевский.

Берлин, 2001

Примечание. Читатель обратил внимание на особый синтаксис, приведённых здесь текстов Кари Унксовой. Хочу пояснить, что отпечатаны они с её черновиков, копий и оригиналов, где графика поэтических текстов выглядит именно так, создавалась её рукой и по её усмотрению. Кари всегда просила с этим считаться. Я отнеслась к её желанию со вниманием, и благодарна редакторам «Радуги», сохранившим стихи Кари Унксовой в том виде, в каком они были представлены.