«Существуют несчастные, совершенно забитые ничтожества, силой собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливость, на которую они осуждены отсутствием у них выбора, то есть убожеством своих умственных ресурсов…»

Есть одно место в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», где фабула расходится по шву. Зияет прореха, но почти всем удается ее как бы не замечать. А место важное: окончательно разъясняется тайна судьбы заглавного героя — кто, по какой причине, какими средствами погубил его.

Ну, вы помните: нескончаемая ночь полнолуния. Князь тьмы ужинает при свечах в тесной компании приближенных и слуг, и Маргарита приглашена, присутствует, участвует. Вдруг застольная болтовня прерывается, запнувшись якобы невзначай за некое ненавидимое имя. Одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому, — замечает небрежно и не очень-то кстати Азазелло, рыжий демон, — и совсем другое дело — ему же в сердце.

«— В сердце — восклицала Маргарита, почему-то берясь за свое сердце, — в сердце! — повторила она глухим голосом.

— Что это за критик Латунский? — спросил Воланд, прищурившись на Маргариту.

Азазелло, Коровьев и Бегемот как-то стыдливо потупились, а Маргарита ответила, краснея:

— Есть такой один критик. Я сегодня вечером разнесла всю его квартиру.

— Вот тебе раз! А зачем же?

— Он, мессир, — объяснила Маргарита, — погубил одного мастера ».

Но спрашивали Маргариту, оказывается, вовсе не о том, и это подчеркивают, обернув окончание одной фразы — началом другой:

«— А зачем же было самой-то трудиться? — спросил Воланд ».

И выходит так, будто его перебили, — а ведь он нарочно выдержал паузу, не правда ли?

Вообще — обратите внимание, хотя это несколько в стороне от нашего сюжета, — с бедной женщиной тут играют. Ее испытывают. Ее, собственно говоря, искушают, — причем с изощренным коварством. Она ведь еще не предупреждена, что вправе просить у Воланда («потребовать, потребовать, моя донна, потребовать») чего угодно, — но только чего-то одного — «одной вещи». Это откроют ей перед следующим испытанием, а сейчас все выглядит так, что стоит Маргарите кивнуть — да просто смолчать! — и новые друзья с удовольствием и немедля исполнят желание, о котором она вроде бы сама только что проговорилась:

«— Разрешите мне, мессир, — вскричал радостно кот, вскакивая.

— Да сиди ты, — буркнул Азазелло, вставая, — я сам сейчас съезжу ».

Спектакль продолжается. Никто из демонов, ясное дело, шагу не ступит без мановения Воланда, — ну, а Воланд не шелохнется, пока Маргарита не попросит об услуге, которую ей навязывают. В это мгновение участь презренного Латунского представляется решенной. Еще прошлой осенью Маргарита Николаевна поклялась его отравить; нынче днем впервые увидала (в похоронной процессии; блондин пепельного цвета, на патера похож), — и такая ненависть исказила ей лицо, что Азазелло улыбнулся. Нынче вечером побывала у него на квартире — и, наверное, убила бы молотком, если бы застала. И вот возмездие сбывается, как во сне. Отчего бы негодяю, погубившему Мастера, не последовать за Берлиозом и бароном Майгелем?

«— Нет! — воскликнула Маргарита, — нет, умоляю вас, мессир, не надо этого.

— Как угодно, как угодно, — ответил Воланд, а Азазелло сел на свое место».

Угадала ли Маргарита Николаевна подвох? Или казнить, как Пилат: чужими руками — для нее не значит отомстить? Или то, на что она в эту минуту еще надеется, нельзя омрачать убийством даже такого существа, как советский литературный критик?

Так или иначе — приговор не исполнен. И, возможно, благодаря этому — вместо этого — исполняется мечта Маргариты о встрече с ее обожаемым Мастером.

Но это — в скобках. Сейчас гораздо важней тот факт, что хотя казнь Латунского отменена (или отложена), в его вине никто не усомняется на данной странице. Еще бы! Правдивейший свидетель произнес отчетливо: вот кто погубил Мастера, — и самый знающий из экспертов не только не возразил, но даже вроде бы выказал готовность посодействовать исполнению возмездия. Да разве мы сами не догадывались и прежде, что избирательная, прицельная ненависть Маргариты к одному из мерзкой стаи так называемых критиков, затравивших ее друга, имеет основание — пусть невидимое для нас, но прочное? То ли ей каким-то образом удалось (как-никак, супруга советского вельможи) выведать тайну следствия, и она положительно знает: навел ГПУ-НКВД на Мастера именно автор статьи «Воинствующий старообрядец». То ли эта статья была такого рода и такого калибра, уж настолько из ряда вон — не обычный донос, как все остальные отклики на публикацию фрагмента из романа о Пилате, но как бы и ордер на арест, — что сам факт существования статьи полностью объяснял исчезновение Мастера.

В любом случае — у нас нет, не было, а теперь, после только что состоявшегося разговора с Воландом, и быть не может ни малейших сомнений в справедливости подозрений Маргариты. И когда ее пропавший друг, этот вчерашний счастливец (выигрыш стотысячный, в любви взаимность, и сочинил шедевр), когда он является на сцену в больничном халате и гримасничает, скалясь, и смотрит в пол тусклыми, как и голос, глазами — а Воланд замечает словно бы про себя: «Да, его хорошо отделали », — о, как в эту минуту мы понимаем и разделяем гадливую ненависть Маргариты к проклятому Латунскому: ведь сломали Мастера и до неизлечимой психической болезни довели в тюрьме, — а в тюрьму его спровадил кто — разве не Латунский?

Но тут же, буквально на следующей странице оказывается, что — нет. Не Латунский.

С потолка обрушивается, как все помнят, некий гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руке и в кепке, — и сюжет стремительно отбегает назад по новой, только что открытой колее.

«— Могарыч? — спросил Азазелло у свалившегося с неба.

— Алоизий Могарыч, — ответил тот, дрожа.

— Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу? — спросил Азазелло.

Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния.

— Вы хотели переехать в его комнаты? — как можно задушевнее прогнусавил Азазелло…»

Разве эти вопросы и эти слезы взамен ответа и памятный опять-таки всем лепет обвиняемого насчет расходов на побелку и купорос («Я ванну пристроил…») — разве не дают они исчерпывающей разгадки дела Мастера? Демоны не ошибаются, к тому же признание, как всем современникам Булгакова было известно, — царица доказательств. Вот и Маргарита Николаевна, ни секунды не колеблясь, бросается на уличенного стукача. Стало быть, новая версия ее судьбы (и фабулы романа) — версия Азазелло — убеждает ее сразу, неотразимо. Да еще — переубеждает: ведь за мгновение до этого порыва она совсем по-другому понимала ход событий; а с нею заодно — и мы.

Не этот ли самый Азазелло — часа не прошло — вызывался отомстить за невзгоды Мастера совсем другому злодею? Подбивал согласиться на убийство, — и мы почти сочувствовали, — а теперь выходит, что вина того злодея — косвенная и даже нечаянная.

Какой бы гадкой ни была пресловутая статья Латунского, все равно — цели-то она, стало быть, не достигла: власти — кто бы мог подумать — не обратили на нее внимания. Не придали навету такой важности, чтобы действовать немедля. А что среди читателей найдется субъект, который кой-какими сведениями из статьи воспользуется в сугубо личных целях, — навряд ли это входило в расчеты ее сочинителя.

То есть что же получается: убийца промахнулся, но от звука выстрела камень сорвался со скалы и рухнул на голову жертве. Латунский оказывается в этом деле всего лишь невольным пособником афериста, и вовсе не за роман о Понтии Пилате поплатился несчастный Мастер — при чем тут роман? — а просто подвал, где роман сочинен и сожжен, представился гражданину Могарычу лакомым кусочком.

Внезапно ли осенила гражданина Могарыча такая идея — улучшить свои обстоятельства за счет писателя, ошельмованного газетной статьей, обреченного, скользящего в бездну: незаметный пинок, и поминай как звали писателя, жилплощадь свободна?

Надо ли так понимать, что в один прекрасный сентябрьский день один неблагоустроенный, но предприимчивый обыватель развернул газету, наткнулся на зловеще-соблазнительный заголовок, вник в материал, в свете употребленных формулировок оценил положение Мастера и виды на его ближайшее будущее — да и подумал вдруг: а не разузнать ли адрес этого бедняги? не осмотреть ли помещение?

Или же наоборот — давным-давно обдумал Могарыч свой маневр и только дожидался верного шанса, вполне беззащитной жертвы? Убийственные статьи в газетах шли одна за другой, поверхность идеологии клокотала, а зоркий Могарыч реял над нею, парил, держался на крыле… Не польстился на квартиру Шостаковича («Сумбур вместо музыки»), не удостоил взглядом апартаменты Довженко («Грубая схема вместо исторической правды»), не тронул Пастернака («Охранная грамота идеализма»), побрезговал Булгаковым («Внешний блеск и фальшивое содержание»)… Все приманки обошел, самые аппетитные (о партийцах, чекистах, военных — и говорить не стоит). Должно быть, так рассуждал, что на кой ляд ему, извините, лица известные, с жилплощадью наверняка чересчур обширной, вольному хищнику не по зубам, — другие наследники настороже, тех паркетов и понюхать не дадут, а нужен безвестный одинокий новичок, рыбешка мелкая: вот блеснет такая в пучине — тут Могарыч стремглав из поднебесья и кинется. Первым делом — в адресный стол, затем смотрины, пара визитов для укрепления знакомства, — и останется только оформить сигнал да прогуляться в магазин за купоросом и белилами.

В том и в другом случае — по наитию ли действовал подлый Могарыч, по заветному ли плану, взлелеянному бессонными ночами, — эта версия, версия Азазелло, выглядит, если подумать, крайне неправдоподобной, даже несмотря на то, что сам обвиняемый, плача, ее подтверждает.

Теоретический расчет хорош, по-своему элегантен, однако совсем упущено из виду важное затруднение, подстерегавшее соискателя именно в данном конкретном случае. Имелось препятствие, на которое демону-то плевать, но советскому человеку оно бросилось бы в глаза, причем советский человек расценил бы его как непреодолимое, сразу сообразив, что квартиру Мастера заполучить в награду за донос — трудней, чем любую другую, практически невозможно. Если бы у Могарыча действительно было такое намерение, — он от этих двух комнат с прихожей отступился бы тотчас после первой рекогносцировки на местности. Похоже ли на Могарыча — человека, бесспорно, советского, — чтобы он сознательно пошел на огромный, быть может, смертельный риск ради выгоды более чем сомнительной, почти призрачной? Или мы должны предположить, что он, словно какой-нибудь Германн из оперы «Пиковая дама», обдернулся: зная верную карту, поставил по неведомой причине — по роковой ошибке — на другую? Бесстрашный, безрассудный Могарыч… Но как же нас уверяют, будто он еще и выиграл? Банкомет, коего будто бы вздумал он пощипать, никак не допустил бы такого расклада.

Мы упомянули о риске. Тут много распространяться нечего. Донос — орудие обоюдоострое, особо опасное в эпоху террора, и пример Тимофея Квасцова из дома 302-бис по Садовой — у всех перед глазами. Вопреки обывательским предрассудкам, органы не обожают непрошеных подсказчиков с улицы. Одно дело — когда человек по первому требованию сдает государству родную, например, мать: тут мотив ясен, — и совсем другое, когда посторонний проходимец неизвестно с какой стати суется куда не просят: органы способны буквально закаменеть от одного подозрения, что какой-нибудь Алоизий желает их употребить для удовлетворения своих пошлых естественных потребностей — скажем, для приращения жилплощади.

Да еще сюжет такой скользкий. Стукнуть, что знакомый хранит у себя запрещенную литературу, — прием хоть избитый, но сработает безотказно, — а вот поди-ка докажи, если вдруг поинтересуются, что водился ты с этим врагом народа из чистой бдительности, что текст идейно порочный лишь пробежал глазами, да и то через силу, превозмогая отвращение, исключительно ради того, чтобы сигнал получился полнозвучный, — а сам ничегошеньки не понял, не запомнил, невинность осталась неприкосновенной…

Сказать по правде, и план, якобы осуществленный Могарычом, — этот хваленый коварный план тоже не очень-то надежен. Мало ли кого распинают в газете, это не обязательно означает, что дни распятого сочтены (того же Булгакова, как известно, казнили этим способом десятки, сотни раз); но уж если объект критики в самом деле обречен, то искать с ним знакомства — безумие: вдруг возьмут его раньше, чем получат твой донос? тут как бы самому не загреметь.

Словом, риск был — несомненный, неизбежный, — и Могарыч знал о нем не хуже нас с вами.

Теперь о выгоде. Столь же несомненно — и Могарыч это знал еще лучше, чем мы, — что бесчисленные его современники — недалекие предки нынешних советских горожан (а также, само собой, — крестьян и казаков) подвергали себя подобному риску охотно и добивались успеха.

Вдумаемся, однако же: кому и какую жилплощадь дозволялось отнимать таким манером — подстроив арест владельца?

Вот пример, очень близкий к занимающему нас казусу. В конце 1935 года некий Мамович-Дымшиц, зять молодого писателя Григория Белых, огорченный тем, что «приходится нести большую часть расходов по оплате жилплощади и коммунальных услуг», — это его собственные слова в протоколе допроса, — так вот, огорченный Мамович-Дымшиц стащил у шурина со стола непочтительный стишок о товарище Сталине и отволок в Большой дом (дело было в Ленинграде). И очень скоро — не знаю, впрочем, надолго ли, — жилплощадь, столь неаккуратно оплачиваемая одним из авторов «Республики Шкид», очистилась.

Это сделано грамотно. Никаких комбинаций, мат в один ход. Почти никаких формальностей: увели соседа — вселяйся в его комнату, — ублажив разве что управдома. Отсюда и успех — правда, не исключено, что временный. Залог удачи — в характеристике отчуждаемой жилплощади, то есть в надлежащем уровне притязаний. На кого мог по-настоящему рассчитывать простой советский обыватель? Только на ближайших соседей. Сплавил одного — комната, сплавил другого и остался в квартире один — твое счастье, блаженствуй, покуда цел, пристраивай ванну.

А вот явиться на готовенькое, захватить одним рывком отдельную квартиру только на том основании, что ты погубил ее обитателей, — такая горячность в рядовых гражданах не приветствовалась. Были предусмотрены даже юридические препятствия. С точки зрения закона о прописке далеко не все равно — выправить новый лицевой счет (как тогда говорили — жировку), о чем и хлопотал вышеупомянутый Мамович-Дымшиц, или же выдать новый ордер. Это акты разной важности (как, скажем, удочерить сироту — совсем не то, что жениться на чужой невесте), и полномочий управдома или там председателя жилтоварищества — явно недостаточно. Требуется согласие учреждения, опечатавшего искомую квартиру. Но органы растут быстрей, чем освобождаются квартиры, и штатным-то сотрудникам, бывает, негде преклонить главу. С какой же это радости стали бы они потворствовать неумеренным вожделениям какого-то Могарыча? Каждому самодеятельному осведомителю за каждого арестованного платить ордером на квартиру — Москвы не хватило бы.

Это не абстрактные рассуждения, это многажды засвидетельствованный факт: жилища жертв доставались, как правило, чекистам. Мало-мальски благоустроенные — практически всегда.

Мне скажут: не бывает правил без исключений. Мне скажут: с чего вы взяли, будто Могарыч — самодеятельный? Может быть, он — не простой стукач, а сексот?

Это как раз более чем вероятно, и мы очень скоро к этому вопросу перейдем, но вот в чем соль: будь этот распостылый Могарыч хоть трижды энкавэдэшник, все равно квартирой Мастера ни за какие заслуги наградить его не могли. Потому что эти комнаты в полуподвале были — частное владение.

Ведь Мастер нанимал квартиру у арендатора — у кого-то из «немногочисленной группы жуликов, которая каким-то образом уцелела в Москве». И пока этого арендатора, или как его — застройщика — не разъяснили, ему за каждый квадратный аршин полагалась плата, причем высокая, отнюдь не по государственным расценкам. Вспомните: если бы не лотерейный выигрыш, нипочем бы Мастеру не посчастливилось поселиться у застройщика. Из девяноста истраченных тысяч львиная доля, конечно же, ушла в уплату за подвал.

Вот теперь и спрашивается: благоразумно ли было бы со стороны Могарыча (до чего надоело мне это скверное имя!) — добывать доносом эту, именно эту квартиру? Никакого повода предполагать, что застройщика заберут вместе с Мастером, а дом конфискуют, явно не было, и действительно — ничего подобного в пределах романа не произошло. Ну, а ежели гад надеялся, что НКВД, ценя его заслуги, внесет арендатору квартплату или принудит арендатора предоставить ему комнаты даром, — то, во-первых, это самая настоящая маниловщина (а гад смахивает скорее на Чичикова), во-вторых же — при чем тут злополучный Мастер? В частном-то секторе свободная жилплощадь имелась: Булгаков, к примеру, сменил несколько наемных квартир. Были бы деньги. Да и сам-то Могарыч (тьфу ты, опять попал на язык!) — кто его знает, может, и не соврал Мастеру, будто проживает неподалеку примерно в такой же квартирке. Но если и соврал — все равно, прямой и соразмерной риску выгоды донос ему не обещал. Не тот случай.

Так разлетается на куски версия Азазелло. Кто бы ни сочинил донос на Мастера, — сделано это было не для того, чтобы присвоить его комнаты. Такой мотив просто-напросто не имел смысла. Значит, и Азазелло, приписывая его полуголому в кепке, и сам этот полуголый, раскаиваясь, — оба лгут. Играют.

Впрочем, есть еще одна вероятность. Допустим, деньги у гада были. Но собственное жилье ему обрыдло. И он с первого взгляда влюбился в квартиру Мастера, да так яростно, что решил выжить его любой ценой. Тогда непонятно, при чем статья Латунского. Разве что — такое объяснение: гад уже давно мечтал поселиться в квартире, где прежде, до него, жил человек, лично им загубленный… Но согласитесь, что это уж слишком. Как ни противен Алоизий, а все-таки на утонченного маньяка нисколько не похож.

Тогда, выходит, не он погубил Мастера. А если все-таки он, то не из личной корысти. И если даже была личная корысть, то совсем иного рода, чем та, что ему с его же согласия вменена.

И ничего больше нам не узнать ни от демона, ни от мерзавца.

Но остается версия самого Мастера.

Позволим себе некоторое, что ли, примечание.

Это слово: мастер — в романе Булгакова пишется повсюду с маленькой буквы — со строчной, хотя заменяет герою имя. Интимное прозвище — тайный титул — фантазия благоговеющей женщины: «Она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером ».

Какой смысл придавала Маргарита Николаевна этому слову?

Можно допустить, например, что она читала «Темы и вариации» — книгу Пастернака (29-й год), там есть такое обращение — к Шекспиру! — «гений и мастер». У Пастернака это явно не синонимы, скорей — слагаемые; величины одного порядка и не противоположные по знаку, отнюдь. Пушкинская антитеза отменена: мастер — тот, кто знает, как распорядиться своим гением, чтобы стать Шекспиром — или Моцартом — великим художником.

Театральный, закулисный оттенок слова, отзвук обычаев гильдии: мастер — хозяин, и учитель, и чудодей — в стихотворении о Шекспире, само собой, тоже внятен, особенно — автору пьесы о Мольере (в которой, однако, драматурга величают по-другому: «мэтр»; зато в прозаической биографии: «Но ты, о мой бедный, окровавленный мастер »…).

Но возлюбленный Маргариты Николаевны пишет не для театра, не о театре, и сама она как будто не вращается в литературно-артистических кругах (и это жаль: разбирайся она в обстановке, не сулила бы славу так настойчиво). Да хоть бы и вращалась. Из разговоров людей этой среды она усвоила бы, что мастером именуется умелый художник, до тонкостей овладевший приемами своего искусства. После 25-го года, когда ЦК ВКП(б) в специальной резолюции предложил писателям: «используя все технические достижения старого мастерства, вырабатывать соответствующую форму, понятную миллионам» — определение «мастер» не считалось ироническим, а уж бранным, как «интеллигент», — и подавно, дрейфуя потихоньку параллельным курсом с уничижительным «спецом» к одобрительному «специалисту». Еще несколько лет хороший тон предписывал, однако, подпускать в голос некоторую толику великодушного снисхождения, как бы согласия на презумпцию невиновности: речь шла о существе с ограниченной политической годностью, почти всегда — о попутчике, но признаем — партии видней, — что не всякий попутчик смотрит в лес, а превосходный почерк — этого не отнимешь, но можно и должно перенять.

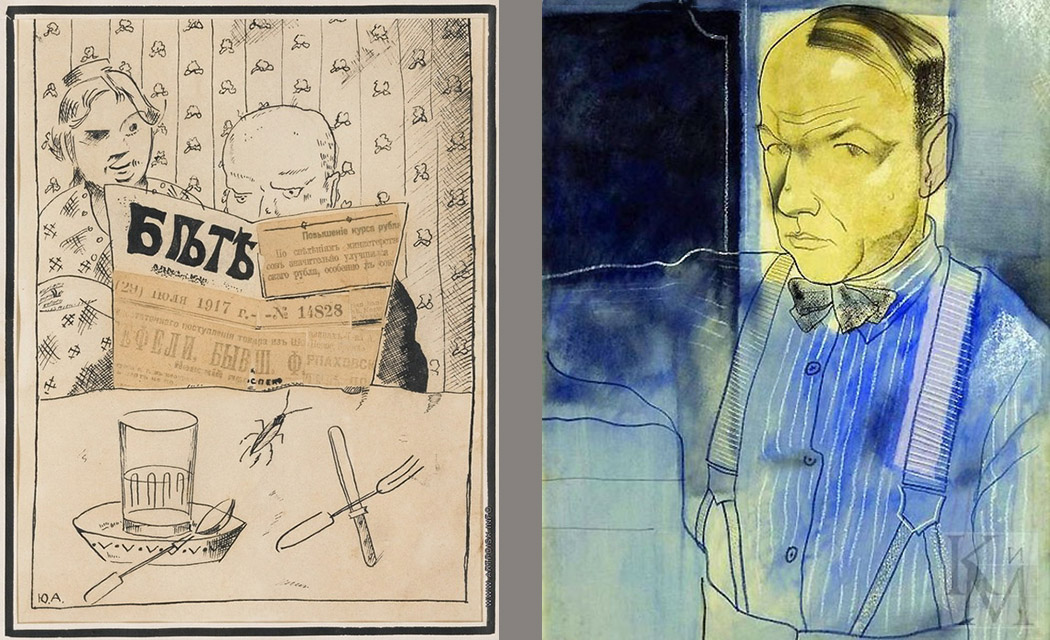

Положительная окраска слова со временем делалась гуще, особенно усиливаясь в тех случаях, когда полагалось — приличия ради — проявить объективный подход: в публичных доносах, в некрологах и в жанрах промежуточных. Действовал, например, такой критик — М. Майзель — подозрительно похожий, говорят, на барона Майгеля; и с органами состоял в связи, пока смрадная пучина его не поглотила. Так вот — статью свою об Андрее Платонове он озаглавил, само собой: «Ошибки мастера» (30-й год). В том же году газета «Правда» по случаю самоубийства Маяковского продекламировала с масонским отчасти прононсом: «…Умер мастер писательского цеха, неутомимый каменщик социалистической стройки». Сам товарищ Сталин в телефонном разговоре (34-й год) допытывался у автора стихов о Шекспире, отчего недостаточно горячо просит за арестованного Мандельштама:

— Ведь он же мастер? Мастер?

Не брезговал, стало быть, этим словом. К середине тридцатых годов оно было вчистую реабилитировано. Из окружающего пространства неумолчно доносилось: с кем вы, мастера культуры? колхозные мастера высоких урожаев… мастера художественного слова читают стихи о товарище Сталине… И звание мастера спорта учреждено (35-й год)…

Короче говоря, общепринятое значение слова утвердилось — и словарь Ушакова (38-й год) его закрепил: «МАСТЕР — специалист, достигший высокого умения, искусства, мастерства в какой-н. области. В этой картине чувствуется рука мастера. Мастера современной литературы. Мастер отбойного молотка…»

Совершенно очевидно, что Маргарита Николаевна нашла это слово в каком-то другом, далеком от Ушакова измерении. Награждая возлюбленного потайным прозванием, она вовсе не то имела в виду, что он замечательно владеет слогом, не квалификацию его литературную, — но степень посвященности в страшно важную тайну. Все же видят: она догадалась — или, лучше, заподозрила, что ее друг — не просто писатель, хоть бы и выдающийся; что так называемый роман о Понтии Пилате — нечто большее, чем роман, а едва ли не тождествен свидетельству очевидца, как будто явленная в нем реальность не сотворена воображением, но воссоздана какой-то вечной — не личной — памятью. Ее Мастер не сочиняет прошлое, а записывает открытое ему неубывающее, бесконечное настоящее. Какой же он писатель?

«— Вы — писатель? — с интересом спросил поэт.

Гость потемнел в лице и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:

— Я — мастер, — он сделался суров…»

В сущности, он только двумя страницами раньше уверился в этом окончательно: когда сосед по сумасшедшему дому пересказал ему повествование дьявола о евангельских событиях — и он узнал главу из собственного, собственноручно сожженного романа.

«— О, как я угадал! О, как я все угадал!»

Видно, в глубине души сомневался — нет, не в том, что роман хорош, а в том, что не выдумал ничего, кроме правды.

А Маргарита как будто и не сомневалась.

(Как знать: продлись еще их жизнь — обоим пришлось бы, пожалуй, сдаться, разувериться, позабыть. Но тут в романе, окружающем роман Мастера, показался Воланд, и прислал за любовниками черных коней, — и все подтвердилось, и жизнь кончилась).

Но как же так? Получается, что Маргарита Николаевна — светская — советская — дама, супруга высокопоставленного мастера инженерной мысли — сама открыла в общеупотребительном слове значение, идущее вразрез одобренному партией смыслу?

Неужто она не знала, что двое ее современников, двое писателей, тоже экспериментировали с этим словом?

В 29-м году Михаил Булгаков начал роман о дьяволе, — и спутники злого духа, принявшего в романе имя Воланда, обращались к своему повелителю именно так:

«— Виноват, мастер, я здесь ни при чем …»

В том же 29-м году Андрей Платонов опубликовал свою повесть «Происхождение мастера» (мало кто знал тогда, что это как бы пролог невозможного для печати романа «Чевенгур»). Главным героем и тут предполагался не деятель искусств, не писатель. В понимании Платонова мастер — это скромный, но высококвалифицированный специалист жизни — практический труженик истории — наладчик ее, механик, машинист. Природа и народ рвутся к освобождению от унизительных тягот бытия — к настоящему, всеобщему, вселенскому социализму, и он восторжествует, как только мастера воплотят всю эту тоску и всю исцеляющую от нее свободу — в работу умных машин, устроенных по чертежам непобедимой науки. Пока что такие мастера — наперечет, но они — соль земли. Именно они, эти невидимые миру коммунисты — а не демагоги или там художники — занимаются истинным творчеством: создают будущее — светлое и вечное.

Эта идея увлекала Платонова всю жизнь. В конце 30-х годов рассказом «В прекрасном и яростном мире» он продвинул ее еще вперед — и оказалось, что между первоклассным механиком и первоклассным художником нет различия; в их деле и участи все решают вдохновение и рок:

«Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним…»

Почти в одно время с Платоновым и Булгаков сделал новый шаг, продумав заново свою концепцию. Один из эпизодов его пьесы о Сталине — «Батум» — в черновой редакции озаглавлен: «Мастер».

Значит, была по крайней мере одна такая минута, когда Булгаков едва не решился зачеркнуть в своем не оконченном, но любимом романе очень многое: с 34-го года герой романа звался Мастером, а в ноябре 37-го вспыхнуло — и казалось уже, что навсегда — и наименование всей вещи.

Но дело не в цене, а в том, что общего между Воландом, Сталиным и любовником Маргариты.

По-видимому, центр этого неравнобедренного треугольника — мысль, близкая к платоновской: в истории участвует некто, затмевающий художника. Но это, разумеется, не машинист сцены, а режиссер-постановщик событий, по сути — соавтор Необходимости. Художнику дано чувствовать таинственный смысл человеческой жизни, дано высказать это свое чувство. Мастеру дано — тайну знать. И поручено воспользоваться знанием как властью — или погибнуть.

Эта мысль совместилась с мифологемой, витавшей в воздухе эпохи.

Лучшие художники — кто шепотом, кто тенором, кто искренне, кто лукаво, но все в унисон воспевали свою счастливую участь: приобщиться к бесконечно малым, променять авторское право на обязанность персонажа, на место в пешечном строю.

Художник, береги и охраняй бойца:

В рост окружи его сырым и синим бором

Вниманья влажного. Не огорчить отца

Недобрым образом иль мыслей недобором, —

заклинал Осип Мандельштам, сведя уже знакомство с тюремной камерой и палатой психбольницы (37-й год).

В искренности таких слов, освобождающе низкой, точно вздох оргазма, вынужденного насилием, мерцал величавый призрак, непостижимо прекрасный, но с человеческим родным лицом. В его слепящих очертаниях угадывались трогательные земные приметы — и какое же было счастье: знать наверняка, что эта огромная, бессмертная личность пребывает в реальности, даже соглашается — ради современников — подвергать себя действию каких-то смешных законов природы, вплоть до того, что разрешает разным поверхностям отражать звук:

Но он остался человеком, —

сквозь слезы умиления настаивал Пастернак (36-й год) —

И если, зайду вперерез,

Пальнет зимой по лесосекам,

Ему, как всем, ответит лес.

Какое же имя Ему, после этого, под стать? Гений — в данном случае неполное слово, гениален бывает и философ, и поэт, — а в одной галактике с Ним, при одной мысли о Нем самый большой художник чувствует себя беспомощней девы гарема, трепещущей от подступающего восторга:

И этим гением поступка —

вот это хорошо. Гений поступка. Хорошо. —

Так поглощен другой, поэт,

Что тяжелеет, точно губка,

Любою из его примет.

Как в этой двухголосной фуге

Он сам ни бесконечно мал,

Он верит в знанье друг о друге

Предельно крайних двух начал…

Противостоять обаянию такого беззаветного безумия — должно быть, невозможно…

Имеется немало свидетельств, что Булгаков, именуя мастером того, чьим внутренним голосом озвучено в каждый данный момент устремление человеческой истории к ее невидимому, но явственному смыслу, — считал таковым себя. В мечтах он добровольно уступал Сталину эту роль, самоотверженно соглашаясь ограничиться уделом художника. Разве не вправе он был надеяться, что жертва будет оценена, что рано или поздно у Принца достанет благородства обласкать Нищего?

Вы несете для нас королевское бремя.

Я, комедиант, ничтожная роль.

Но я славен уж тем, что играл в твое время,

Людовик!.. Великий!!..

Французский!!!

Король!!!

В те самые дни, когда Булгаков раздумывал: не возвести ли гения поступка в сан мастера, Надежда Мандельштам трудилась над заявлением в органы. Отчаянно и бесстрашно заступалась за мужа, арестованного вторично и навсегда, не зная, что он уже три недели как зарыт в общей яме за оградой лагеря. В частности, она советовала соратнику вождя — товарищу Берии:

«… проверить, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке.

И еще — выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос: достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожать поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности».

Это было отступление. Воротимся к сюжету.

Если Мастер и назвал виновника постигшей его катастрофы, то одному лишь Ивану Бездомному — причем шепотом, на ухо, по секрету от нас и даже от автора — такой вот прием.

Но кое-что в его рассказе намекает на истинный ход событий — и не вяжется с примитивной гипотезой Алоизия — Азазелло, с гипотезой жилищно-бытового доноса. Прежде всего — сам Алоизий не вяжется.

Недаром в покоях сатаны Мастер ведет себя так, словно предъявленного ему очумелого выжигу в кальсонах и в кепке — видит впервые. Этот Могарыч действительно не имеет ничего общего с его другом Алоизием — обаятельным журналистом, о котором не далее как прошедшей ночью в клинике Стравинского было сказано: «Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем». До того понравился, — добавим от себя, — что уговорил Мастера прочитать ему роман о Понтии Пилате — и дослушал весь, от корки до корки, тем самым выказав гражданское мужество или, по крайней мере, неподдельную, как и предполагал Мастер, страсть к художественной литературе.

Ведь чтения эти шли под непрерывный аккомпанемент политической анафемы, со всех амвонов отлучавшей роман и автора от государственного образа мыслей.

По этому поводу в клинике Стравинского тоже обронено как бы мимоходом и ненароком несколько слов, приоткрывающих подоплеку сгубившей Мастера интриги — верней, распорядок действий.

Вот это место:

«Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия — страха».

Темные, многозначительные фразы. О смысле оставалось бы только гадать, если бы Мастер не пережил чего-то подобного в другом эпизоде, ближе к концу:

«Он стал присматриваться к Азазелло и убедился в том, что в глазах у того виднеется что-то принужденное, какая-то мысль, которую тот до поры до времени не выкладывает. „Он не просто с визитом, а появился он с каким-то поручением“, — думал мастер.

Наблюдательность его ему не изменила».

Как мы помним, поручение, данное демону, состояло в том, чтобы умертвить Мастера и его подругу. В мыслях Азазелло они оба уже кончились. Обращаться с ним и с нею, как с живыми людьми, значило притворяться (какой бы ни предстоял эпилог).

Очевидно, что и в газетных инвективах фальшь тоже не померещилась Мастеру, и означала она, внезапно проступив, то же самое: что с определенного момента он в неминуемой опасности, а скорее всего приговорен и тратить на него слова и время нелепо.

Не исключено, что Мастер различил эту мучительно-тревожную фальшивую ноту с опозданием, что она звучала и в самых первых, будто бы потешавших его рецензиях Аримана, Лавровича, Латунского, еще какого-то Н. Э.

Но остается фактом: дуновение опасности — истолкованное как приступ необъяснимого страха — Мастер почувствовал в те самые дни, когда у него завелся друг по имени Алоизий: «прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство…»

Можно ли сомневаться, что совпадение не случайное? Что в эти осенние дни никто из чужих, кроме штатного сексота, ни за какие коврижки, ни ради самой шикарной в мире ванной комнаты не решился бы добровольно, без приказания, чаевничать с Мастером и слушать его роман.

Мастера странная аранжировка газетного лая удивила, — судя по всему, прежде он читал газеты не часто, — но сведущий современник, уловив подобную пугающую странность, смекнул бы, что решение о Мастере принято, и решение беспощадное, и принято на такой высоте, до которой сигналы заурядных сексотов, даже самых обаятельных, — не доносятся.

Консилиум состоялся, день операции назначен, а дело сексота — пока пациенту прописан амбулаторный режим, навещать его на дому, заполнять историю болезни…

Кстати о болезни. Мастер определенно старается внушить соседу по сумасшедшему дому, что заболел еще до ареста и что, в сущности, не тюрьма его сломила, а душевный недуг, развившийся под влиянием несправедливых нападок на его первую публикацию. Даже можно было бы заподозрить, что кой-какие обстоятельства — изложенные, кстати, скороговоркой — словно нарочно придуманы для того, чтобы подчеркнуть безукоризненную работу органов: да, забрали, проверяя сигнал, — но, установив невиновность, тотчас — через полгода — отпустили, ну, а в клинику Мастер явился по собственному желанию, и тут ему уютней, чем где бы то ни было… Можно было бы заподозрить — если бы не лицо Мастера, когда неслышным шепотом он рассказывает Иванушке про свой арест и заключение:

«Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость ».

Тут нельзя не припомнить, чту сделали на первых же допросах с Мандельштамом, Заболоцким, Бенедиктом Лившицем, Хармсом… Палачи, подобно красавицам, шутя сводят поэтов с ума.

Но вслух заявлено: «стадия психического заболевания» наступила еще за неделю, а то и за две недели до ареста — недаром встревоженная Маргарита Николаевна умоляла бросить все и уехать на юг. (Правда, тут же, в скобках, вскользь: «что-то подсказывало мне, что не придется уехать к Черному морю».) По сути дела, нам сообщают, что тюрьма — тюрьмой, донос — доносом, а сокрушил Мастера самый первый удар — удар критики.

Вполне ли правдоподобно? Какие-то две-три недели оскорблений и угроз — и все, и помешался? А как же другие писатели: Ахматова, Пастернак, Булгаков и еще очень многие — разве не годами, не десятилетиями у позорного столба выстрадали они свои неврозы и мании? Две дюжины разносных — доносных — статей, подумаешь! Разве Булгаков не вклеил в специальный альбом штук триста?

Возможно ли в короткий срок заплевать человека насмерть? Даже ядовитая слюна убивает лишь при укусе или — отвратительная мысль — при поцелуе, а партийно-полицейская критика слишком бездарна, чтобы принимать ее так близко.

Но дело в том, что бездарность была пафосом этой критики, символом ее пламенной веры, ее идеалом, ее правдой. Чью бы то ни было одаренность эта критика воспринимала как личную обиду и как чужую вину, как социальную несправедливость, как поругание равенства, — и обличала виновных, невзирая на лица, и бестрепетно требовала во имя общего блага, чтобы виновные исправились — или перестали существовать. Это было исполнено в течение двух первых пятилеток, а потом и от самих неистовых уравнителей потребовали того же, большую их часть истребили, а усмиренной ими литературе заменили продразверстку продналогом, — и раб судьбу благословил, как видно хотя бы из цитированных выше стихов Пастернака о гении поступка. Любопытно, что стихи эти еще двадцать лет спустя умиляли их автора: «Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон», — а о критике тогдашней, которая ведь ничего другого, кроме таких именно попыток, от него и не хотела, Пастернак в том же 36-м отзывался (в частном письме) с необыкновенным высокомерием: «Существуют несчастные, совершенно забитые ничтожества, силой собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливость, на которую они осуждены отсутствием у них выбора, то есть убожеством своих умственных ресурсов…» Высокомерие это — наигранное: ничтожества не знали, что они несчастны, а стиль и дух эпохи понимали не хуже, чем некоторые другие, и забить умели сами кого угодно.

Голосом этой критики общество бездарных стыдило художника за то, что он отличается от остальных — от всех, — причем в худшую сторону и всем остальным в ущерб, — и убеждало, что он заслужил ожидающее его суровое наказание. «Он у нас оригинален, ибо мыслит», — злорадно негодуя, кричала партия государству, как в скверном сне передразнивая благородные слова Пушкина о Баратынском формулой доноса. — «Он мыслит — возьми его!» — «Он был бы оригинален и везде, — с брезгливой, мрачной злобой откликалось государство, — в самом деле, пора ударить, и крепко…»

Отвергнуть такое обвинение мало-мальски самолюбивому писателю нелегко, — а пренебречь им или дерзко принять в похвалу способен разве лишь тот, кто верит одному себе, — или тот, в кого верит, кроме любящей женщины, хоть кто-нибудь еще. Но как пренебречь угрозой насилия, видением чужих жестоких рук, — даже тому, кто не мечтал о прижизненной славе? А тому, кто мечтал?

Леонид Добычин тоже был Мастер (и тоже безвестный). В частности, он умел так расположить сказуемое за подлежащим, чтобы самое простое предложение (он писал простыми предложениями) казалось глубже своего повествовательного смысла. Его книгу «Город Эн» обсуждали в 36-м году в ленинградском Союзе писателей, пытаясь помягче, подоходчивей втолковать самонадеянному автору, что он пишет не как другие только потому, что является вредным ничтожеством. Результат превзошел ожидания: не вытерпев и трех часов экзекуции, Добычин встал и молча вышел из зала. Считается, что больше никто никогда нигде не видел его ни живым, ни мертвым. Считается, что он покончил с собой в припадке безумия. Где и каким способом — неизвестно.

Наш Мастер до самоубийства не дошел. Возможно — благодаря аресту (впрочем, нет полной уверенности, что Добычину не успели оказать такую же услугу). Так кто же предложил проявить заботу о больном, отчаявшемся биографе Пилата Понтийского? Алоизий Могарыч, как явствует из рассказа самого Мастера, отпадает (имеется в виду знакомец Мастера, сексот, однофамилец и тезка стукача): исполнитель, приставленный на этапе оперативной разработки. Кто остается? Мастер называет имена еще троих недругов: Ариман, Лаврович, Латунский. Все трое — члены редколлегии журнала, отказавшегося напечатать роман Мастера. Все трое не замедлили откликнуться на газетную публикацию отрывка из романа — злобными рецензиями-доносами. Четвертый — Н. Э. — фигура без очертаний. Прочие, совсем безымянные рецензенты в счет не идут, если верно предположение, что арест Мастера был санкционирован раньше, чем они представили свои статьи. (А если такое предположение неверно, то наводчиком, значит, мог оказаться любой из безымянных неизвестных: на этом пути задача не имеет — и даже не допускает — решения.)

Из четверых (считая таинственного Н. Э.) наиболее перспективной кандидатурой представляется, конечно, Латунский, как автор самой злостной и бессовестной из всех клевет на Мастера. Название его статьи говорит само за себя: Мастеру приписывается религиозная пропаганда, причем в особо опасной форме, чуть ли не с применением силы. А на дворе — пятилетка безбожника, или борьбы с религией, или как там она еще называлась, — и конца ей не предвиделось. Потрясающий негодяй был этот Латунский.

Так что же — может быть, впрямь — как и думала Маргарита Николаевна: прочли эту статью в очень серьезном учреждении, поверили измышлениям Латунского, да и поручили непосредственному начальнику Могарыча-сексота принять необходимые меры, обезвредить воинствующего старообрядца?

Схема выглядит безупречной, а на самом деле имеет изъян: она не соответствует реальной практике Большого террора — его, с позволения сказать, обычаям.

Печатный донос далеко не всегда, скорее — очень редко принимался органами как руководство к действию. Этого даже по теории не полагалось — вернее, только в официальной, к обывателю обращенной теории могло считаться вероятным и даже обязательным, — чтобы общественность в лице прессы вмешивалась в работу органов. У нас не Англия, знаете ли, у нас другая традиция. Перемена политического строя лишь углубила ее. За всю историю царской империи не припомнить, кажется, такого случая, чтобы человека взяли по печатному доносу. И в советское время печатный, да любой публичный (скажем, устный — на каком-либо собрании) донос — часто предвещал арест, часто служил предлогом для ареста, — но причиной ареста как мог бы он сделаться, если к публикации-то дозволяли его не иначе как согласовав с адресатом?

Тайный донос — дело другое. Тайный, на личный страх и риск — этот акт интимного общения с органами расценивался властью гораздо выше. А небывалый расцвет публичного доноса приветствовался для устрашения врагов, для утешения обывателей — вообще ради оживления общественной жизни.

Кто же стал бы принимать всерьез хотя бы вот эти — даже по названию не слабей статьи Латунского — актуальные и сегодня стихи В. Маяковского: «Лицо классового врага» (28-й год)?

Миллионом набит карман его,

а не прежним

советским «лимоном».

Он мечтает

узреть Романова…

Не Второго —

а Пантелеймона.

На ложу

в окно

театральных касс

тыкая ногтем лаковым,

он

дает

социальный заказ

на «Дни Турбиных» —

Булгаковым…

Пьесу, действительно, скоро сняли с репертуара — но, уж конечно, не для того, чтобы потрафить горлану. Тайная полиция располагала (выше упомянуто) тремя сотнями посвященных Булгакову прозаических произведений точно такого же содержания, — да и на Пантелеймона Романова, будьте уверены, кое-что имелось, — а о самом Маяковском некто Ермилов, например, — разве менее целеустремленно или тише сигнализировал? Но ведь никого из них пальцем не тронули. На этот счет имелись другие планы — утвержденные или прямо составленные там же, где одобрялись к печати доносы. Маяковский, наверное, это знал, в противном случае выглядело бы бестактностью (которой никто бы не допустил) — во весь голос указывать — кому! да еще в рифму! — на якобы излишнюю снисходительность. Знал и Булгаков — иначе его жалоба на исклевавших ему печень критиков, адресованная правительству, могла бы сама считаться доносом, причем — тайным.

Тут еще надо иметь в виду, что в государстве, где то ли полиция — служанка мифологии, то ли наоборот, — всякое правдивое высказывание по существу является доносом или может быть использовано как таковой. Соответственно донос — наряду с любовной лирикой — остается единственным жанром, где лгать не обязательно. Вот Л. Авербах доносил в газетной статье, что главная тема рассказов Булгакова — «удручающая бессмыслица, путаность и ничтожность советского быта, хаос, рождающийся из коммунистических попыток строить новое общество…» Чистая правда, но какая подлость. Авербаха позже расстреляли — но не за эту статью и вообще не за статьи, а впрочем — кто знает?

Опять-таки — нет правил без исключений. Обычно не сажали по печатному доносу, а с Мастером могли и оскоромиться. И потом — кто мешал тому же Латунскому подать одновременно два доноса (или один и тот же, но в двух экземплярах)? Допустим, что в виде исключения — то есть как бы признав косвенно свой недосмотр — могли посадить и по печатному. В этом случае первотолчком — или последней каплей — могла стать любая из вереницы статей — не непременно Латунского. Та была, конечно, самая свирепая, но мало ли что. Предоставим Маргарите Николаевне воображать, будто степень хлесткости доноса предопределяла меру социальной защиты, примененную к арестованному: дескать, если бы приняли во внимание инициативу Лавровича, то Мастера не забрали бы, а только выслали бы из Москвы… Это наивно. А если для ареста годилась любая заметка — доносчик может спать спокойно. Никто никогда его не вычислит. «Грудь своих мертвецов не выдаст», как написала Марина Цветаева — правда, совсем по другому поводу, не об архивах КГБ.

Что касается второго допущения, то, само собой разумеется, в нем ничего невероятного тоже нет. Абсолютно любой человек, не говоря уже о литераторах, мог подать на любого другого тайный донос, а копию отнести в газету. Вопрос в том, кто из известных нам персонажей имел возможность в Кратчайший срок довести свой взгляд на вещи до сведения такого лица, от которого зависели как темпы арестов, так и стиль критических статей.

Ведь как это происходило в реальной жизни? Вот, скажем, жил в Москве поэт Николай Клюев, замеченный в антиобщественных поступках и стихах. И жил некто И. М. Гронский — ответственный редактор газеты «Известия», а впоследствии — журнала «Новый мир». Гронскому поступки и стихи Клюева надоели. «Я позвонил Ягоде, — вспоминает Гронский, — и попросил убрать Н. А. Клюева из Москвы в 24 часа. Он меня спросил: — Арестовать? — Нет, просто выслать из Москвы. После этого я информировал И. В. Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал». Это случилось в 34-м году. До этого много лет как только не обзывали в газетах Клюева: и церковным старостой, и баптистом от литературы, и певцом кулацкой деревни — ничто не помогало, точно и не читал никто газет. А взялся за дело человек с положением — только Клюева и видели.

Или — жил под Москвой поэт Осип Мандельштам, вернувшийся из воронежской ссылки. Кое с кем виделся, читал старым знакомым новые стихи, но вообще-то жил тихо, искал работу, просил писательское начальство хоть немножко помочь. А генеральным секретарем Союза писателей был некто Владимир Ставский. Мандельштам ему не нравился. Кроме того, Ставский опасался, что если Мандельштам, считаясь, хоть бы и не совсем официально, писателем, снова сочинит что-нибудь про кремлевского горца, то и генерального секретаря писателей по головке не погладят. И 16 марта 38-го года Ставский направил преемнику Ягоды — Ежову письмо, в котором сообщил, что Мандельштам оказывает вредное влияние на писательскую среду:

«Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос — об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь».

Николай Иванович помог.

Вот как обделывались дела такого рода.

Но, может статься, и Латунский применил точно такой прием? Латунский? А почему не Ариман? И что мешало Мстиславу Лавровичу набрать заветный номер телефона и в приятельской беседе прикончить Мастера? Автор «Оптимистической трагедии», чью фамилию пародирует этот псевдоним, таким звонком в подходящий момент не затруднился бы.

Но Лаврович — не Вишневский, как Ариман — не Авербах и Латунский — не Литовский. В романе эти трое как политические особи размерами не поражают. Судя по должностям (а других данных нет) — политруки среднего звена. И Латунский не крупней, а всего лишь кровожадней. Тень в лающей своре, разве что глотка грубей. В процессии за гробом Берлиоза его место — крайний в четвертом ряду. Для деятеля, умеющего обратиться за личным одолжением к Ягоде, Ежову или Берии, — далековато.

Латунского придется отпустить за недостатком улик еще и потому, что в романе действуют персонажи более высокого ранга, у каждого из которых, если присмотреться, есть повод недолюбливать Мастера.

Это — не названный по фамилии редактор журнала — тот, что, прочитав рукопись, учинил Мастеру форменный допрос: давно ли пишет, кто надоумил, и прочее. Странное проявил любопытство и неприязненное. А чин у него — как у вышесказанного Гронского. В одном из вариантов текста есть у редактора и фамилия — Яшкин, и сказано, что «Яшкину роман не только не понравился, но он будто бы даже завизжал от негодования на такой роман и что отсюда пошли все беды».

Затем — редактор другого журнала и председатель Массолита Берлиоз. Должность, как у Ставского, и хоть не был, кажется, с Мастером лично знаком, но зато питал пылкий интерес к герою его романа Не обратить внимания на этот роман, вызвавший в прессе бурю, не принять в такой знатной травле участия — пожалуй, было бы с его стороны политической ошибкой. Притом такая загадочная смерть — на бегу к телефонной будке… Знал, стало быть, необходимый номер.

Третий и последний в этом списке — не кто иной, как супруг Маргариты Николаевны. «Очень крупный специалист, к тому же сделавший важнейшее открытие государственного значения », чем и заслужил пятикомнатную квартиру в готическом особняке — квартиру, — вздыхает Булгаков, — «которой в Москве позавидовали бы десятки тысяч людей». Видимо, это человек с немалыми возможностями. Такому пошли бы навстречу. Ну, а мотив…

Алиби нет ни у кого, но поиски доказательств тщетны. Доносчик остается невидимкой. В полицейском государстве так бывает сплошь и рядом, в романах — редко. В романе Мастера, к примеру, каждый заклеймен своей виной. Героя погубили: Иуда — из низкой корысти, порожденной сластолюбием; Каифа — из пламенного догматизма; Пилат — из страха за свою плохую должность и опостылевшую жизнь; наконец, Левий Матфей — из усердия не по разуму.

А в романе Булгакова? Могарыч ничем не лучше Иуды, но неясно, в чем его корысть. Должность Пилата, разумеется, не упразднена, зато роль первосвященника свободна — Латунскому, во всяком случае, не по росту. И зря Маргарита, проникнув в его логово, хватается за молоток — совершенно таким же движением, кстати сказать, как Левий — за хлебный нож…

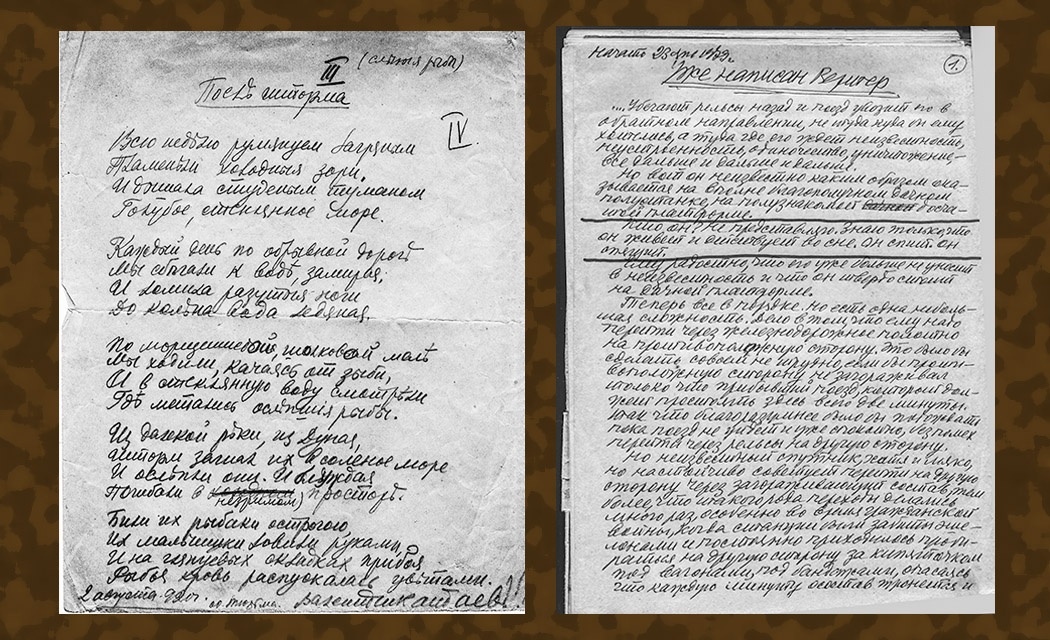

Неопределенность и неувязка происходят, понятно, оттого, что Булгаков — в отличие от своего Мастера — не успел закончить работу. Вот и механику гибели героя не продумал до конца. В наше время часть черновиков опубликована, и ход мысли можно попытаться восстановить.

Сначала, по первому замыслу, Мастер, как уже сказано, был не Мастер и вообще не прозаик, а поэт, и в лагерь попадал по доносу некоего Понковского, завладевшего благодаря этому средству его квартирой. Демоны Бегемот и Фиелло освобождали поэта силой оружия, и вроде бы кот даже кого-то застрелил.

Как только Мастер сделался автором романа о Понтии Пилате, схему пришлось усложнить. Расставаться с этим, в подштанниках, стукачом, было жаль: так славно сваливался он с потолка, имея в руке чемодан (предстояло путешествие во Владивосток), однако и оставлять как есть не приходилось. Во-первых, судьбу Мастера следовало привязать к его роману. Во-вторых, обида всей жизни — на бездарных завистников, так и не признавших Булгакова — вопреки очевидности — ни гением, ни даже мастером (хотя бы в их жалком понимании), — обида осталась бы неотмщенной. Но тут необходима была осторожность, потому что если, например, Литовский, начальник главреперткома, сочинил знаменитую статью про внешний блеск по указанию товарища Сталина, то какой же он доносчик… То есть самый настоящий, но как его изобличить, не рассердив Первого читателя («Мне хочется просить Вас стать моим первым читателем ». Булгаков — Сталину, 31-й год)? По той же причине очень не хотелось нарушать первую заповедь практического соцреализма, не дозволявшую прикасаться к органам без благоговения. В конце концов нашелся выход: это газетные статьи довели Мастера до психического расстройства, они же подстрекнули пошлого до подлости обывателя к ложному доносу. Роковое стечение обстоятельств. А органы — что же — только выполнили свой долг…

Многое, должно быть, не нравилось Булгакову в такой трактовке. Но он откладывал решающую, последнюю перепечатку романа, при которой надеялся вплотную, без зазора пригнать друг к другу куски из разновременных черновиков и заодно решить все проблемы судьбы Мастера. Он уходил от своего романа в мечты об учебнике истории СССР — кто же знал, что Сталин тоже примет участие в конкурсе? Потом изменил роману — с новой пьесой, и это решило его собственную участь.

Трехкомнатная квартира в Доме имени Дм. Фурманова «Советский писатель» (именно так официально назывался дом) была семье Булгаковых тесна. К тому же перекрытия и стены слишком хорошо проводили соседскую музыку. Над Булгаковыми проживал молодой поэт Михалков — умница, прямо начавший карьеру панегириками начальству и с первых шагов оцененный по заслугам. Человек веселый, любил потанцевать. Люстра в столовой Булгаковых ночи напролет раскачивалась, звеня. Надо было переезжать.

В феврале 38-го года Булгаков обронил в разговоре с одним театральным начальником, что «единственная тема, которая его сейчас интересует, это о Сталине». Действительно, шестидесятилетие вождя было не за горами. В ноябре забрел к Булгаковым на огонек художник Дмитриев, симпатичный друг дома (такой простой, такой откровенный, что М. А. иногда, смеясь, его спрашивал: — Кто вас подослал?). Случился разговор, и Елена Сергеевна записала его в дневнике:

«Дмитриев опять о МХАТе, о том, что им до зарезу нужно, чтобы М. А. написал пьесу, что они готовы на все!

— Что это такое — „на все“! Мне, например, квартира до зарезу нужна — как им пьеса! Не могу я здесь больше жить! Пусть дадут квартиру!

— Дадут. Они дадут».

В январе 39-го Булгаков взялся за пьесу по-настоящему — до этого были кой-какие наброски — работа пошла отлично, каждая новая сцена восхищала жену и друзей. В один голос они говорили:

«очень живой — герой, он такой именно, каким его представляешь себе по рассказам».

Елене Сергеевне М. А. сказал: «Я не то что МХАТу: я дьяволу готов продаться за квартиру!» Дмитриева (тот забежал в гости) предупредил: «Капельдинером в Большом буду, на улице с дощечкой буду стоять, а пьесу в МХАТ не дам, пока они не привезут мне ключ от квартиры!»

К июню пьеса сильно продвинулась вперед. Слух о ней распространился. Волны предпраздничного ажиотажа набегали на жизнь Булгакова. На официальных переговорах и. о. директора МХАТа произнес целую речь — «что он очень рад, что М. А. согласился опять работать для МХАТа, но, конечно, эта работа должна протекать в совершенно других условиях, условиях исключительного благоприятствия, что театр не окажет никакой услуги, заменив нашу квартиру другой, что он слышал и понял, что теперешняя квартира не дает возможности работать М. А. и так далее. Потом сказал, что постарается к ноябрю-декабрю устроить квартиру и по возможности — четыре комнаты.

Потом Миша сказал: а теперь о пьесе. И начал рассказывать…» (Дневник Елены Булгаковой).

Разумеется, это была игра — в этакого не то чтобы прожженного дельца, нет, — а в хладнокровного, знающего себе цену специалиста — мастера в советском смысле слова. Квартиры, что и говорить — очень хотелось, но еще сильней хотелось, чтобы Сталин понял наконец, кто — Булгаков, и ответил бы взаимностью на его чувство.

Пьеса была о любви, точней — о влюбленности — целомудренной, чистой, затаившейся в оттенках интонаций, в несмелой улыбке, в нежном жесте. Это чувство разделял каждый, кто читал газеты и слушал радио. В сельской местности она проявлялась не так отчетливо, но в просвещенном горожанине пламенела, прорываясь при каждом удобном случае, причем независимо от возраста и пола.

Вот пятидесятичетырехлетний Корней Чуковский на съезде ВЛКСМ:

«Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: „Часы, часы, он показал часы“ — и потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.

Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: „Ах, эта Демченко, заслоняет его!“ (на минуту).

Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью …»

Эта нежная радость была музыкой пьесы. 27 июля Булгаков читал свое сочинение в театре — на партсобрании. «Слушали замечательно, после чтения очень долго, стоя, аплодировали».

Сталин выждал, пока распределятся роли, пока актеры и автор с женою соберутся в дорогу (решено было, раз действие пьесы происходит на Кавказе, вживаться в образы именно там — для пущей достоверности). Когда поезд отошел от перрона, пьеса была запрещена.

Булгаков не мог не догадываться — как ни скрывал от себя что пьеса пустая, скучная, фальшивая. Но только Сталин знал, насколько она лжива. Ложь не коробила вождя, тем более что он сам сочинил изображенные исторические факты, — однако Булгаков не лучшим образом их инсценировал. Несмотря на все свое хваленое мастерство и самые искренние, надо признать, намерения — все же не сумел придать персонажу по имени Сталин истинных, колоссальных размеров. Получился какой-то провинциальный агитатор, рядовой функционер партии, — неудивительно, что окружающие любят его как-то полушепотом, без ужаса и страсти.

Разумеется, никто во всей стране ничего подобного не заметил бы — и, может быть, стоило дать Булгакову и квартиру, и премьеру, и премию, — перо постепенно, глядишь, и отточилось бы, со временем и роман «Мастер и Маргарита» удалось бы довести до приемлемого состояния, — но челюсти не разжимались, и желание дать почувствовать родственнику бывшей приятельницы: кто в действительности персонаж — пересилило. Сталин поручил передать драматургу, что так явно подольщаться — некрасиво, что «наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгакова, как на желание перекинуть мост и наладить отношение к себе». Квартиру, впрочем, велел пообещать.

Молния ударила в августе, 15 числа. В сентябре Булгаков частично ослеп, в марте следующего года умер. Ночами шептал Елене Сергеевне, что Сталин убил его. У нее было свое убеждение: «Погубили писатели, критики, журналисты. Из зависти…»

Как видим, судьба Булгакова сложилась из элементов той же, знакомой нам периодической системы.

Судьба художника в стране победившего тоталитаризма выражает в наиболее чистом виде идею человеческой судьбы вообще — как поиска собственной, личной, осмысленной гибели, как сопротивления принципу энтропии. То ли потому, что мироздание — как ни скучно в это верить — тоже система тоталитарная, то ли — тоталитаризм и есть социальная модель, поясняющая действие второго закона термодинамики: вечное возвращение качества в количество — и останавливаются на лету луч и волна, обращаясь в мельчайшего помола межзвездный прах.

Советская реальность удивительно похожа на космическую, как она изображалась в натурфилософских произведениях самых глубоких и грустных романтиков прошлого. Тут нет ценностей, и некому страдать от их отсутствия, и вообще нечего делать мятежному уму, кроме как умолять неизвестно кого:

Дай вкусить уничтоженья,

С миром дремлющим смешай!

(Тютчев, 1830-е годы)

Тут властвует рок — олицетворенный государственной властью, — и только художник — пока он художник — пытается ему противостоять, подавляя в себе тягу заснуть навеки (но слышать во сне, как над ним шумит и мечется какое-нибудь растение). Издали, со стороны, это противостояние представляется героическим — и часто сам художник поддается на миг-другой соблазну почувствовать себя трагическим героем. Но у него нет не только выхода — и выбора нет. Он, как правило, не так уж и стремится погибнуть с честью — это его талант ищет спасения, заставляя художника рисковать. Человек, утратив под гипнозом страха и лжи способность различать добро и зло, как ни в чем не бывало — теперь это всем известно — готов к труду, обороне и размножению. Талант же без этой способности различать (иногда ее называют душой; впрочем, и талант — слово необъяснимое) — талант разлагается без нее заживо, мучая художника невыносимо. Художник ничего так не боится, как этой беды, и держится за свою душу до последней возможности. Вот, наверное, почему при общественном строе, материализующем сон отдельно взятого разума, объятого манией целесообразной справедливости, — только художник и погибает, как человек, — если случай смилуется над ним. Но чаще, прежде чем уничтожить художника, — его унижают, как и всех остальных.

В романе Булгакова сатана, уже готовясь покинуть Москву (это конец предпоследней главы), замечает вдруг вдалеке направляющегося к нему по воздуху — руководителя партии и правительства.

«— Эге-ге, — сказал Коровьев, — это, по-видимому, нам хотят намекнуть, что мы излишне задержались здесь. А не разрешите ли мне, мессир, свистнуть еще раз?

— Нет, — ответил Воланд, — не разрешаю. — Он поднял голову, всмотрелся в разрастающуюся с волшебной быстротой точку и добавил:

— У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все покончено здесь. Нам пора!»

Этого места в общеизвестном тексте вы не найдете, хотя Булгаков не вычеркивал его и не изменял. Кто-то — принято считать, что неизвестно кто — при подготовке романа к первой публикации (в журнале «Москва») выбросил эти строчки, слегка неуместные в 66-м году и как бы ронявшие на автора тень, — заменил другими, своего изготовления.

Вот что бывает, когда автор оказывается во власти персонажей.