Aлександр Княжинский.

Об операторском мастерстве и работе

с А. Тарковским.

Нельзя научить, можно только научиться

(фрагмент интервью телепрограмме «Профессионал». 1992 г.)

Корреспондент. Как вы определите понятие «кинооператор-профессионал»?

Александр Княжинский. Это очень легко определить. Хорошие операторы, я имею в виду таких людей, как Рерберг, Юсов, Калашников, Железняков, ценятся не только за то, что они умеют снимать, не только за это... К сожалению, коллеги, вероятно, будут ругать меня за эти слова, но, мне кажется, у нас в стране несоотносимо более высокий уровень операторского мастерства, нежели режиссуры. И поэтому оператора берут отнюдь не за то, что он хорошо снимает... Я знаю это по себе: оператор прекраснейшим образом дописывает сценарий, настоящий оператор всегда лучше разводит мизансцены, оператор-профессионал всегда точно знает монтажный ход фильма и подсказывает режиссёру... Но это настоящий профессиональный оператор, который знает все. Он знает все профессии: актёрскую, монтажную, профессию художника... Он должен прийти на съёмочную площадку и чётко сказать группе в семьдесят человек, чего он хочет, — тогда это настоящий профессионал.

Если говорить о себе, то, к величайшему сожалению, из тридцати с лишним картин, которые я снял, четыре картины я считаю хорошими, остальные — так... Сейчас кино дошло до такого уровня падения, что вся страна с радостью и воплями смотрит фильмы, напоминающие бесконечные сериалы: весь этот бред собачий, снятый на восьмёрках и крупных планах. Это чудовищно, это полная потеря вкуса, полная потеря интеллектуального уровня у людей, которые в восторге от этой дряни.

Корр. Назовите снятые вами четыре фильма, которые вы цените...

Александр Княжинский. Мне нравятся мои картины «Я родом из детства», «Подранки», ну, где-то «Осень» и «Сталкер», конечно. Дело в том, что сейчас оператор как таковой стал не нужен. Кино дошло до такого кошмарного состояния, что человек должен просто быстро снимать, а хорошо или плохо — это уже не важно. Настоящий, профессиональный оператор, когда читает сценарий, видит его. Теперешние режиссёры, к сожалению, в основном слышат. Вот в чем несчастье. Я не устаю повторять слова нашего умершего приятеля Г. Шпаликова о том, что девяносто процентов советских картин можно смело слушать по радио, они ничего от этого не потеряют, потому что идёт один сплошной диалог, сплошные слова. А кино — это настроение, это состояние, это совершенно другое искусство, в отличие от театра и всего остального.

Корр. Вы считаете, что современное кино страдает отсутствием интересного изображения?

Александр Княжинский. Да, и это не только зрительный ряд. Сюда входит масса компонентов, которые можно очень долго перечислять. У нас есть блистательные режиссёры, которые прекрасно понимают кино, — С. Соловьёв, Н. Михалков, также понимали его мои умершие приятели — Л. Шепитько, А. Тарковский, И. Авербах... Это были люди, влюблённые в изображение. Изображение — это мизансцена, это свет, это композиция... Но самое главное –– мизансцена, понятие, сегодня почти забытое. Если вы возьмёте любую картину С. Соловьёва, там длиннющие куски, огромнейшие — по двести-триста метров, снятые одним планом. Все это безумно трудно, но это самое интересное, что может быть. И все картины мирового класса — Бергман, Антониони... Удивительно, что они творят в кино. Сейчас это все забыто, сейчас это никому не нужно. Вот в чем вся беда.

Корр. Как вам работалось с Тарковским? Это было сложно или, наоборот, легко?

Александр Княжинский. С ним было работать очень трудно и в то же время — очень радостно. Он сам красил каждую травинку... Красили деревья, приносили дёрн, чего только не делали, чтобы выстроить кадр... Это и было художественное кино, художественное...

Помню первый съёмочный день «Сталкера», когда была выложена громаднейшая декорация (этот кадр мы готовили три дня). Перед началом съёмок Тарковский подошёл ко мне и сказал: «Сашуля, давай договоримся, что если у нас с тобой будет блистательное изображение, считай, что картина получилась». Таких слов я не слышал до того и вряд ли уже услышу теперь.

Aлександр Княжинский:

«Скажи,

зачем без цели

бродишь?..»

«Сталкер»

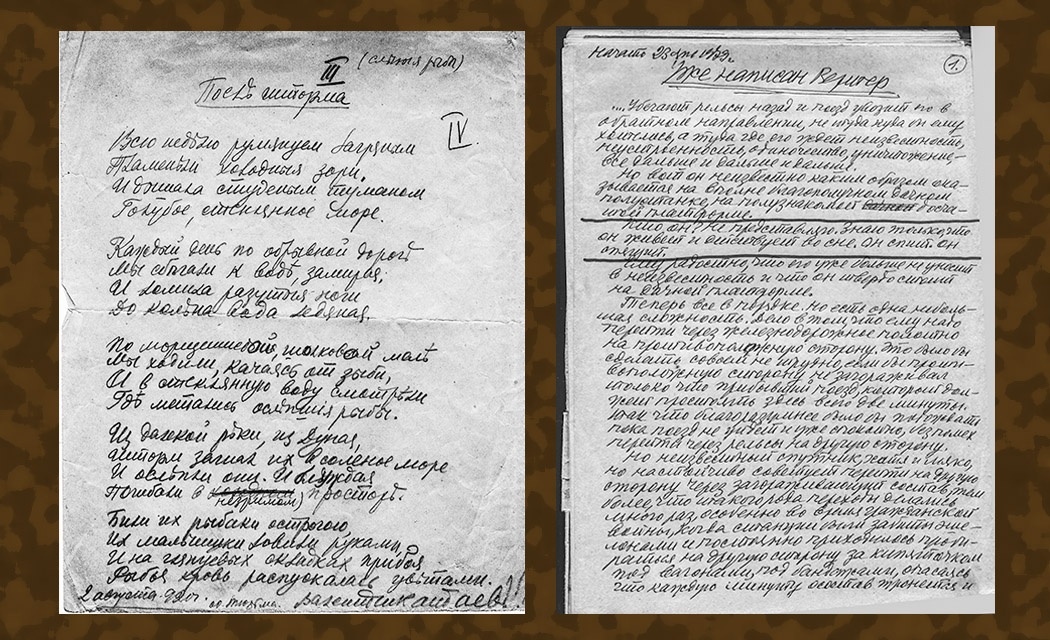

Из дневника

20 декабря 1978 года

У меня на книжной полке лежит осколок бутылки от шампанского, разбитой в первый съёмочный день. На нем надпись: «Сталкер. 78». Странно и неожиданно это началось – звонок А. Демидовой1. Звонок Андрея, разговор с Н.А. Ивановым2, приказ, и через три дня я на картине. Сначала сценарий, который бесконечно далёк и отвлечён от всего, что делал раньше, – нет идеологии, политики, нет ненавистного мне быта, нет даже фамилий героев. Есть ясная, чёткая мысль, как я ее понял: нельзя насильственным, физическим путём обрести счастье. Счастье – в индивидуальном для каждого человека понятии вдохновения, успеха, удачи и т.д. Никакая Зона, никакая Комната не могут этого дать. Все определено от рождения, потому как: «Дикобразу – дикобразово». Исполнение сокровенных желаний, данных человеку по сути его, которую он прячет от всех, – вещь довольно страшная. Страх перешагнуть порог комнаты, где сбываются твои надежды, твои желания, когда ты наконец дошёл до этого порога, преодолев тьму неприятностей, порой побывав на грани смерти, и все же в конце не вошёл в неё, – мысль замечательная, очень близкая мне. [...] По ходу съёмок мне часто представлялось, что в Зону идёт вся наша группа. Очень даже интересно было нарисовать, кто за чем идёт, кто чего просить станет, у кого какие желания случатся на пороге комнаты. За чем идёт Демидова, чего будет просить Таня3, какие желания у Кайдановского, Маши4, Наны5, чего хочет Солоницын – поди, узнай! Славы, денег, признания, интересной работы, любви, наконец??? А сам я чего иду, чего мне надо, какое такое моё сокровенное желание?

17 ноября 1979 года, Ялта

Диву даёшься при виде непрофессионализма наших режиссёров. «Любя предмет, художник не пожалеет никаких трудов, для того чтобы облечь любимое содержание в наилучшие формы». Пожалеть, может, и не пожалеет, да не сумеет – вот беда. Мне кажется, то есть я уверен, что форма в кино вполне может и должна быть той основой, на которой держится содержание, кино – искусство пластики, то есть формы. Но формы единственно возможной на экране. Любое отличное содержание гибнет в кино без формы. Это пантомима, где порой и слов-то не нужно. Кино и может быть немым, разве что с музыкой и шумами. Убеждён, что любой общий план может сказать гораздо больше, чем крупный с массой слов. Не текст является главным в кино. Главное – ощущение, мизансцена. Сейчас не помню точно, но меня поразила основная сцена объяснения матери с сыном в «Долгих проводах» К. Муратовой, снятая одним огромным куском на общем плане. То же и у Бергмана. Надоело говорить, как снят «Сталкер». Едва видны лица, полутени, полу силуэты на общем плане, а уж потом, на озвучании, режиссёр вынимает из актёра всю силу и значение слов – текста. Крупный план – это явление, это значит – сказать что-то нужное, единственное в сцене. С крупным планом нужно быть очень скупым, осторожным – беречь его, не разбрасываться им. Страх перед общим планом беспределен. Им кажется, что своё неумение и страх разводки мизансцены можно скрыть за крупным планом, тьмой монтажных кусков, восьмёрок. Полное отсутствие понимания изобразительной мизансцены. Страх перед длинным планом приводит к вечным монтажным кускам. А это уже театр, это не кино. Мне кажется, что первым непременным уроком режиссёра, когда он поступает во ВГИК, должен быть развод мизансцены. Ставится камера (можно на рельсы) без плёнки, даются одна стена (можно с окном) и длинный кусок текста – будь добр, разведи одним куском на 60 секунд с выходами на крупный и общий (можно даже и спиной). Не умеешь – выгнать.

Надоело разводить за режиссёров, надоело им рассказывать. Все вроде ясно, понятно, а потом неизбежно знакомое: «А как бы заглянуть в глаза актёра?..»

7 февраля 1981 года

[...] Я сидел и переплетал замечательную книгу «Раскрытие чудес и тайн всех времён» 1913 года, подаренную мне в день рождения, и слушал «Маяк». Выступал какой-то рабочий и требовал, не предлагал, не просил, а именно требовал, чтоб тут же, немедленно создавались «произведения на рабочую тему». Все чего-то требуют: рабочие – картину о заводе, колхозники – фильм о колхозной жизни, милиция – об их незаметной, трудной деятельности и т.д., и т.п. И им с радостью идут навстречу – пишут и снимают, вот только результаты весьма печальные...

На днях мы были в гостях у Вадима Кулакова и его жены Гали, людей мне приятных и безусловно талантливых. Мне близки и понятны картины Вадима, его офорты, хотя сам он – монументалист и этих его работ я не видел. К концу вечера у нас с хозяином вышел длинный спор: поймут ли простые рабочие его картины? Как мне помнится, в два часа ночи после массы примеров и доводов мы сошлись в одном – конечно, не поймут. Да и не могут понять. Не их это вина. Не может человек, знающий живопись по картине академика Решетникова «Опять двойка!», понять Босха, Модильяни, Дерена, который близок Вадиму по своему духу. Не может рабочий или колхозник, полжизни смотревший «Кубанских казаков» и т.д., вдруг зарыдать и прийти в восторг после «Виридианы» или картины Бергмана. Да что там рабочие, если сама так называемая интеллигенция, к которой стали себя причислять совершенно непонятные люди и о которой сказано в словаре: «от латинского – понимающий, мыслящий, разумный», совершенно отупела от ниагарского водопада пошлости и мерзости, который каждодневно бьёт по голове книжками, театром, кино и – самое кошмарное – телевидением. Народ в массе своей, будь то рабочий, интеллигент или колхозник, просто незнаком с искусством, не знает, что это такое...

9 февраля 1981 года

И он, народ, повторяюсь, не виноват в этом, потому как смещены все акценты. Нужна долгая и чёткая подготовка, чтоб понять, что хорошо, а что плохо. Не может человек вдруг понять Фолкнера, Пруста или того же Достоевского, если раньше он читал одни детективы... И очень хотелось бы объяснить рабочему, который требует с тебя картину, пойти лучше на выставку «Прадо» и постоять часа три у Эль Греко или Сурбарана или очень внимательно почитать Пушкина и понять его слова:

Поэт идёт: открыты вежды,

Но он не видит никого;

А между тем за край одежды

Прохожий дёргает его...

«Скажи, зачем без цели бродишь?

Едва достиг ты высоты...

[...]

Затем, что ветру и орлу,

И сердцу девы нет закона.

Таков поэт; как Аквилон –

Что хочет, то и носит он,

Орлу подобно, он летает

И, не спросясь ни у кого,

Как Дездемона, избирает

Кумир для сердца своего.

И может, после этого он (рабочий или еще кто-то) не будет никого дёргать и требовать, а с радостью прочтёт и поймёт «Моцарта и Сальери» и разберётся, с чем несовместим гений и в чем удивительная сила и радость жизни искусства.

1 Александра Демидова – заместитель директора картины.

2 Николай Александрович Иванов – в то время заместитель генерального директора «Мосфильма».

3 Татьяна Александровская – заместитель директора съёмочной группы, впоследствии жена А. Княжинского.

4 Мария Чугунова – ассистент режиссёра.

5 Нана Фудим – ассистент оператора.

Публикация М. Мироновой

«ИСКУССТВО КИНО»|АРХИВ|1999|№7, ИЮЛЬ