КАРИ

I.

Меmоrу

(Наши 70-е – 80-е)

Прощай Поэзия! Не мир тебя подъемлет

Но меч поставил сторожем дороги

Там где вдали кончаются тревоги

Взаимопроникающих границ.

Всесилие твое увы ничтожно

И я последний возлагаю камень

И может быть прекраснейший последний

Дабы уйти под хрип и пенье птиц.

Прозрачней слез и тёплым словно сердце

Он будет стыть пока проходят годы

Он будет стыть но привлекать вниманье

Ничтожным замедлением души

И ты прохожий перед тем как птицей

И ты прохожий перед тем как веткой

И ты прохожий перед тем как ветром

По мне минуту эту не спеши.

Кари Унксова, 1972, Ленинград

«Исчислен диск и обозначен век...»

В Европе холодно. Примавера XXI века явилась не в наряде из цветов и трав, а в плаще из снега и по колено в воде.

Я поставила, наконец, точку в записках о Кари.

В 89-м, в Таллинне, я начинала эти записки. Я не специалист по поэтическим текстам, всего лишь пристрастный читатель. Я понимала, что оценка её творчества – дело искушённого критика. А сама я попытаюсь написать о той Кари, которую знала, любила, с которой общалась во время её приездов в Эстонию в последнее десятилетие её жизни. Но, начиная и эту работу, я чувствовала, что нужны соединённые усилия тех, кто знал её в разное время, в различных обстоятельствах, и отдавал себе отчёт в масштабе её дарования и феномене личности. То, что я пыталась делать, к моему огорчению, оказывалось ниже и мельче замысла, и я оставила эти не дававшиеся мне записки.

А позже, когда обстоятельства бросили мою семью в эмиграцию, переключилась на проблемы, которые, как говорится, мне и не снились прежде.

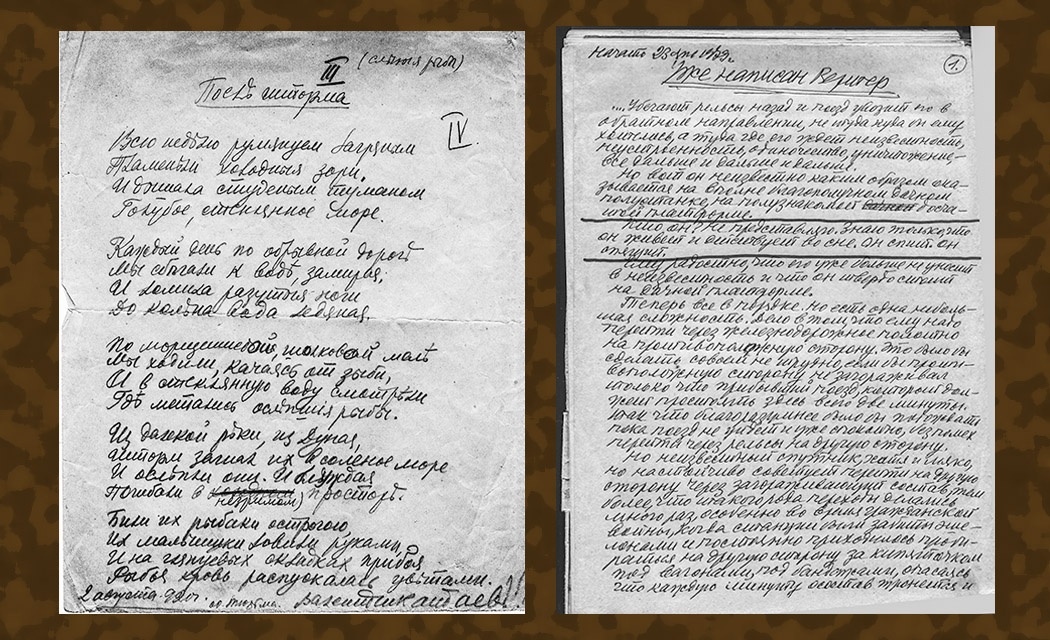

Пять лет прошло, прежде чем мы сумели, наконец, получить из Таллинна наши книги и архивы. Среди них – обтянутая холстиной, с металлическим замочком, папка Кари с её стихами тридцати – и двадцатилетней давности... Я перечитала все заново и опять заболела её поэзией, как тогда, в Таллинне, много лет назад.

Поразительно... её уже давно нет на свете, но будто и сегодня ведёт она диалог с человеком и миром, который по-прежнему так нуждается в милосердии. Почему-то особенно остро ощутилось это здесь, в центре Европы, – Кари, свободно передвигалась в её культурном пространстве, но так и не успела в ней побывать...

Я открыла свои старые записи. И вдруг поняла, что надо спешить. Неизвестно, сколько еще отпущено, а не все человеческие долги отданы. Память о Кари – один из них.

...Совершенно не представляю, что получилось из этих прерванных и продолженных спустя десятилетие записок...

Бледные старомодные фотографии. После смерти своих родных мы собираем их бережно в конверт и возим за собой из страны в страну, а теперь уже из века в век. Сохранённые в химической памяти мгновения. Они черно-белые – в те времена цвет был недоступной роскошью. Иногда мы извлекаем эти снимки, и графика расцветает всеми цветами жизни... Так и мой текст. Я читаю его как бы чужими глазами и меня охватывает отчаянье. Но я успокаиваюсь, как только вспоминаю, зачем и чего ради я все это написала. Просто не могла не написать. Хотя бы потому, что меня понуждал к этому мой знак – Весы. Это хороший знак, не буду скромничать, но в нем, помимо всяческих достоинств, есть одно свойство – врождённое и дотошное чувство справедливости. Очень часто оно портит жизнь носителю знака, доводит до бешенства близких и разрушает отношения. Это так, и проверено жизнью.

А что касается текста, то я просто разобью его на главки и каждой дам название, чтобы удобнее было читать.

* * *

...Сегодня я опять попала в Штеглиц, в этот переход метро. Уже издали слышу джазовые синкопы, значит старик на месте. Он внушает страх. Будь это обычный уличный музыкант, каких десятки или сотни в Берлине. Но этот... Он сидит в инвалидном кресле в подземном переходе у самого выхода на торговую нарядную улицу в фешенебельном районе Западного Берлина.

У ног старика крутится старый магнитофон, распевая во все горло весёленькие американские шлягеры 50-х. Старик неподвижен, и только костлявая рука, продетая в кожаную петлю на подлокотнике, отбивает жестяной ритм и в такт ему дёргается и кривляется марионетка, подвешенная к креслу и каким-то образом связанная с этой костлявой рукой в петле.

Старик опрятен, острые колени обтянуты добротными брюками, из-под баварской шляпы торчит костистый пергаментный нос. Может, старик тоже кукла или... мертвец? – каждый раз, проходя мимо, думаю я. Почему бы и нет? Все возможно...

Сегодня, бросая ему марку, я нагнулась и заглянула под поля шляпы –застывший перекошенный рот, холодный и безучастный, но все-таки живой взгляд. Теперь понятно. Старик – паралитик. Кто-то прикатил его сюда, придумал этот бизнес, эту оснастку и режиссуру. Сын? Сосед? Брат? Фрагмент пёстрой мозаики берлинской улицы.

Телевизор включаю, едва переступив порог и бросив портфель. Какое там сегодня тысячелетье на дворе? Смотрю подряд по трём программам три выпуска новостей. Везде одно и то же.

...Над Европой, как в средневековье во времена инквизиции, стоит дым от костров. Но сегодня сжигают трупы коров и овец. В сводках новостей сообщают ежедневные цифры убиенных животных – 10, 20, 30 тысяч... Лица плачущих немецких, французских, английских фермеров. На стерильном Шенгенском пространстве завелись ящер и чума.

С экрана каждый день смотрит на зрителей прелестное лицо девочки Ульрики, – она исчезла несколько недель назад. 500 полицейских перекопали каждый метр пространства от Берлина до Бранденбурга, нашли 1000 свидетельств её похищения и её осквернённое тело, но насильника пока не нашли; обсуждается вероятность анализа спермы у подозреваемых. Благотворители повысили сумму награды за поимку до 50 тысяч марок.

Нескончаемый мультикультурный праздник на Александерплатц и Курфюрстендамм в Берлине. Трубы и барабаны в Майнце и Кельне зовут всех на прощание с карнавалом до осени, – традиция неколебима, конкурс костюмов и масок, ох и достанется правительству! И вот плывут среди пляшущей толпы открытые платформы с красотками, оркестрами, а на одной – огромная голая задница, из которой торчат головы государственных мужей. Отчаянное веселье, и пиво льётся рекой.

Комментаторы обсуждают вероятность попадания обломков российской космической станции «Мир» именно на Германию. Уточняются траектории падения, на какую именно землю, город, улицу...

И опять в Европе стреляют, по новой началась этническая война на Балканах. На помощь миротворцам ползут из Германии танки. На экране опять трупы, плачущие женщины, дети, пожитки – беженцы.

В программах новостей обязательная смертная статистика за день: лавина в Альпах накрыла 16 человек, упал автобус с шоссе на теннисный корт – 70 человек, попал в аварию школьный автобус – 30 детей, взрывы в Минводах и Ессентуках – 21 человек... Будничность и деловитость статистики снижают у зрителей стресс, а также не дают задержаться мыслям о ценности единственной, дарованной человеку жизни и его бессмертной душе. Американские подростки, расстреливающие своих сверстников, об этом и вовсе не думают. Третий год не сходит со сцены спектакль Свободного берлинского театра «Ich habs nicht, Adolf Hitler ist es gewesen» – «Я здесь не при чём, это был Адольф Гитлер».

Совесть и чувство вины, столь протяжённые во времени, для многих и досадны, и дискомфортны. Поэтому столь упорными были дебаты в обществе по поводу мемориала в центре Берлина. Один за другим отвергались конкурсные проекты, а также текст надписи: «Жертвам нацизма». Представители еврейских организаций требовали добавить: «Евреям – жертвам нацизма». Тогда выступили с протестом представители цыганского народа и гомосексуалисты – они тоже были жертвами, так же, как и душевнобольные. Итак, получалось: «Жертвам нацизма - евреям, цыганам, гомосексуалистам и душевнобольным». Но на этот раз были оскорблены чувства евреев. Цыгане обвинили евреев в расизме. Остановились на надписи: «Памяти европейских евреев и других жертв нацизма».

Опять-таки вопрос места. Плато площадью чуть ли не в квадратный километр с двумя тысячами одинаковых бетонных надгробий (таков окончательный проект) – в центре нового Берлина?! Недалеко от Бранденбургских ворот? Это невозможно, – говорили одни. Нарушит будущий архитектурный ансамбль, отпугнёт туристов... Нет, говорят другие, именно в центре, именно в Берлине, вот такой, бетонный безобразный и мрачный, бесчеловечный, как Холокост, чтобы помнить вечно, чтобы каждый, кто пройдёт через центр этого города, прошёл через этот лабиринт, ужаснулся и вспомнил.

...как это ужасно

Я сяду на мостовую

На тёплый асфальт

Еще тёплый от тёплого пепла

Пусть одуванчики

Смеются

Рыхля тонкий прах

Праотцов авраамово семя

И правда

Разве это люди?

Каждый бежит

Непристойного грязного зрелища

Эти стада

Голых серых уродов

С огромными и вялыми

Половыми органами

Разве в них есть

Что-нибудь

От высокого духа

Томаса Манна

Они не могут отличить

Баню от крематория

Где уж им читать

Иосифа и его братьев

Ни один из них не вспомнил Великое

Имя

Аполлона – Феба

Кто из них может

Назвать девять муз

И решить лукавую задачу

Из мифологии

Почему

Почему была слепа

Богиня памяти

Мнемозина

Их прах

Это правда – прах

ПРАХ

И ничего больше

Многие из них

Это прах семей и родов,..

(из поэмы Кари «Письма Томаса Манна», 74-й год)

«Нам остаётся только имя:

блаженный звук, короткий срок»

Уже трижды произнесено имя – Кари. Такое редкое имя, данное родителями дочери, в родословной которой смешались славянские корни, немецкие и, может быть, скандинавские?

...Кари всегда занимала мысль о забвении, краткости человеческой памяти. И еще о том, способна ли культура спасти мир от насилия? В поэме, где имя Томаса Манна всего лишь знак, символ европейского гуманизма, вопросы эти ставятся бескомпромиссно и жестко. «Письма...», если ей удавалось где-то поэму прочитать, всегда вызывали у слушателей агрессивное неприятие и даже шок. её обвиняли: в цинизме, юродстве, надругательстве над священными для культуры именами, в разрушении поэзии...

Многие стихи, а также поэмы были прочитаны ею в Таллинне, куда в иные годы она наезжала из Ленинграда часто, в иные редко, но где у неё образовалась не слишком большая, но своя аудитория слушателей, несколько семей, где её любили, всегда ждали и охотно принимали, но были совершенно бессильны что-либо изменить в её судьбе.

...На 42-м году жизни, в начале июля 1983-го года, она погибла в своём городе, в Ленинграде, за две недели до отъезда в эмиграцию.

До сих пор неизвестно, был это несчастный случай или политическое убийство. Так же, как не было известно тогда и было прочно забыто 20 лет спустя после гибели, имя Кари Унксовой и в литературных кругах, и в политических. Впрочем, Кари жила вне литературной жизни, идеологии и политики и держалась вдали от диссидентства. В последние годы каким-то образом она втянулась в это движение – скорее всего от отчаяния, от вакуума, в котором пребывала все свои самые активные в поэтическом смысле годы.

Она соприкоснулась с политикой случайно, лишь по касательной, не играя в ней хоть какой-либо видной роли, и уже одно это стоило ей жизни. Кари отдавала себе отчёт, что несёт ей дьявольский промысел, – это знание, как и многое другое, было дано ей свыше и обозначено в последнем цикле её стихов «Россия в Лете», меченных прикосновением неотвратимой и близкой смерти.

Кари принадлежала к той категории поэтов, кто пытался в 70-е пробиться в печать и к читателю без литературных покровителей, участия в каких-либо литобъединениях молодёжи, семинарах, союзах и прочих объединениях сов. литературной жизни. Это поведение могло показаться, мягко говоря, наивным в стране литературных убийств, литературного приспособленчества и блата, в стране, где писательский труд оплачивался государством, а писатель был обязан служить идеологии, или, в крайнем случае, не мешать ей.

Кари не была наивной. Она была терпеливой и мужественной. Как поэт следовала собственным этическим правилам, которым не изменяла ни при каких обстоятельствах.

В своё время она окончила геологический факультет ЛГУ, недолго работала, и потом навсегда с профессией распрощалась. Но никогда не жалела о годах, отданных геологии. Она писала стихи со школьных лет, и уже в университете знала себе цену как поэту. Но её дебют в печати состоялся, когда было ей уже за тридцать и – по тем временам – был блистательным. Впрочем, я сильно забегаю вперёд.

«Вертикальный город»

«Таллинн называют искусственным, кукольным, бутафорским. Я жил там и знаю, что все это настоящее. Значит, для Таллинна естественно быть чуточку искусственным. В Эстонии – нарядные дети. В Эстонии нет бездомных собак. В Эстонии можно увидеть такелажников, пьющих шерри-бренди из крошечных рюмок...»

С. Довлатов

...Но только знай что это гавань

Что это гавань ты запомни

И там в кроссвордах новостроек

Привычно всхлипнула жена

Что пряник, что корица помни

Вдали за линией залива

Там отрешённо и красиво

К тебе примерится волна

Она отпрянет и восстанет

И остановится и грянет

Она грозить не перестанет

И миг разделит на часы

Измерь-ка океан и плотик

Но ты в бессмысленной работе

У хляби выцыганишь бортик

И вновь кидаешь на весы

За далью пряники и пряжа

И ты о ней не вспомнишь даже

Теперь оно уже струна

И мхи ольха и раннакиви

И чайки сброшенное «киви»

Над пашней сладостные ливни

Теперь оно уже – страна.

И через множества и страны

Кораблик твой прорежет странный

Воды живой и гневный ток

Все это много раз творится

Но суждено ли повториться

Тебе оплаченный сторицей

Эстонии спокойный док.

И город узкий город острый

Огни и пряжа и ремесла

И каждодневные труды

Там утро трогает оконца

Там позолоченные солнцем

Весьма серьёзные эстонцы

Уходят в детские сады

А вечером уже знакомы

Обстукивают крыши гномы

И дышит ужин на троих

Но это гавань – помни это

Когда тебя настигнет эхо...

К. Унксова

...Наша первая зима в Таллинне. Иосиф возвращается с поздней вечерней прогулки с нашим пуделем Максом. Оба весёлые. С порога:

– Мы званы в гости!

Рассказывает. Гуляют с Максом среди высоких сугробов в огромном квадрате нашего двора. Идёт пара. Макс роет носом снег, тропинка узкая, не даёт пройти.

– Какой великолепный! Откуда?

– Из этого дома.

– У нас здесь таких не бывало... А вы откуда?

– Макс – потомственный таллиннец, а мы – из Ташкента.

– Вот как! Нравится в Таллинне?

– Все другое, говорю. – Что же другое? – Мало света, много снега; много продуктов, мало очередей; много автобусов, мало пассажиров; много баров, мало пивных; и пьяных не видно; может, оттого, что холодно? Взрослые разговаривают тихо, дети перекликаются громко, как птицы. И язык, говорю, похож на индейский. Все нравится. А что это до рассвета хлопает, словно пушки палят? Смеются, говорят, народ ковры выбивает.

Спросили, рассказывает Иосиф, как зовут меня, пса и остальное семейство, представились сами – Женя и Лео. Ну, говорят, раз так, Иосиф и Макс, приходите в гости, Таню и Алешу берите, вот наш дом, напротив, номер квартиры, этаж, подъезд.

– Ничего себе... А какие они из себя?

– Женя – маленькая и красивая, Лео – высокий и элегантный. Эстонец.

– Интересно... Как же это, в гости, без звонка, без предупреждения?

– А так, в любой вечер, когда в окнах свет, говорят.

...Связываются воедино появление Кари в Таллинне, ставшее началом её привязанности к Эстонии, и наше знакомство-дружба с Евгенией и Лео Рандмаа, журналистской четой, сумевшей сделать стандартную панельную «хрущёвку» таким уютным, тёплым и гостеприимным местом, что мне она помнится именно домом. Мы исправно служили в своих редакциях тягостному режиму, с одной стороны. С другой, постоянно нуждались хотя бы в глотке тайной свободы, которую несли запрещённые книги, запретные темы, запретная информация. У четы Рандмаа собиралось неслучайное общество. Но помимо этого, вам дарились такая человеческая теплота и гостеприимство, что вы отогревались душой надолго. И каждое чаепитие, обед, приём Женя и Лео умели превратить в маленький праздник для всех нас.

...Сейчас, по прошествии лет, цепь, казалось бы, случайных знакомств, дружб, общений уже не кажется случайной. Жизнь выстраивала её по своим неумолимым законам, по логике, которая сводит людей или разводит их навсегда. И понимаешь однажды, что наши человеческие потери, о которых сожалеешь, так же закономерны, как обретения. Только этого никогда не понять сразу, нужны дистанция и время. И только потом, иногда, приходит ясность.

В Таллинне и Тарту у Кари образовался свой круг общения, друзья и дома, в которых она бывала или останавливалась. Самой близкой её подругой в Таллинне была Ата Малкина, которая, наверное, и познакомила Кари со своими тартускими друзьями – филологами. Ате Малкиной и мы с Иосифом обязаны встречей с Кари, но познакомились с ними обеими в доме Рандмаа, и было это в конце 1971-го или начале 72-го.

...Как-то позвонила Женя и сказала: придёт Ата Малкина и приведёт свою подругу, поэтессу из Ленинграда, будем слушать её стихи. Собралось, наверное, человек десять. Кари сидела в кресле, положив рядом изрядную стопку отпечатанных на машинке текстов. Безо всяких предисловий и комментариев, неспешно брала один за другим листы и так же неспешно, спокойно, чистым голосом, с лёгкой картавинкой, читала нам почти час, нисколько, впрочем, нашей реакцией на читаемое не интересуясь. Закончила, отложила последний лист и подняла глаза на нас. Ни лёгкого румянца на матовом, бледном лице, ни малейшего волнения в ясно карем взоре, лишь лёгкая улыбка Джоконды на устах. А мы – мы ошалело смотрели на неё и... молчали. Нас буквально затопили её стихи, полные странной магии, непривычных и вольных сочетаний слов, таинственного значения и её собственного, сокровенного знания о человеке, мире, природе. И потом, как-то не по себе от некоторых из них стало в этой элегантной уютной гостиной, словно потянуло каким-то грозным сквознячком, и не только из питерских проходных дворов и площадей, но и откуда-то оттуда, из космоса, что ли... Немоту разрядила сама Кари, сказав – пошли пить чай! И все облегчённо засуетились, готовясь к чаю. Только Иосиф подошёл к Кари, попросил тексты – посмотреть, тут же получил их и уселся в кресло поодаль.

...Мы уходили последними, вместе с Атой и Кари. Было снежно и звёздно. А когда прощались, Иосиф вдруг сказал: у вас превосходные стихи, Кари, вы прирождённый поэт. Этого пиршества, что вы устроили нам одна, хватило бы на дюжину современных поэтов.

...Они уходили, два стройных силуэта на белом снегу, а мы смотрели им вслед. Вдруг Кари обернулась, подняла руку в прощальном жесте и крикнула – до встречи! Такой я и запомнила её тогда – в черных брюках, чёрной штормовке и алом пушистом берете, мягко брошенном на длинные блестящие волосы.

Она похожа на Чёрного принца, – сказала я.

Она похожа на нормального гениального поэта, – ответил Иосиф.

Она похожа на нормального гениального поэта...

Попытка портрета.

...Кари наезжала в Таллинн внезапно, без предупреждения, и так же внезапно исчезала. Где-то останавливалась, ездила в Тарту слушать лекции Ю. М. Лотмана, общалась с тартускими филологами. Привозила новые стихи и всегда охотно читала их нашей небольшой и по-прежнему безмолвно внимающей ей аудитории. И она сама, и её тексты обретали определённую власть над нами. Мы никогда не обсуждали их между собой в её отсутствии и не требовали от неё комментариев, не расспрашивали о её таинственной для нас жизни. Просто слушали и довольствовались тем немногим, что рассказывала она сама. За пределами Таллинна у неё была неведомая нам жизнь, круг общения в Ленинграде, Москве, в Тбилиси. У Кари не было обыкновения сводить людей друг с другом... Помнится, она называла имена А. Волохонского и А. Хвостенко, считая их поэтическими мэтрами и чуть ли не своими учителями. Нам эти имена ничего не говорили; когда Кари прочитала однажды несколько их текстов, я назвала авторов «побеждёнными учителями». Мне показалось, что Кари обиделась за них. Видимо, она дорожила этими отношениями.

...Как я сейчас понимаю, притягательность Кари, для меня, во всяком случае, заключалась прежде всего в каком-то подсознательном и поразительном ощущении абсолютной адекватности её личности и её поэзии, внешности и манеры говорить, двигаться, улыбаться, слушать.

Статная фигура, царственный лоб; лицо не то чтобы красивое, но удивительное в ясности и определённости черт, не тронутое какими-либо косметическими ухищрениями, из тех редких лиц, о которых говорят: вне моды и на все времена. Она была дружелюбна, ровна в настроении, всегда приветлива. Обладала отменным, несуетным чувством юмора.

Притом, что много и охотно читала свои стихи, говорила мало и больше слушала. Никогда не вступала в дискуссии и споры, о чём бы то ни было. Могла по-детски и радостно восхититься чем-то, но сетовать, жаловаться, обличать или порицать кого-то – никогда.

Между тем, её превосходство, интеллектуальное и духовное, было несомненным, но я не помню случая, чтобы она воспользовалась этим в общении. Те, кто были чужды ей, или те, кому была чужда или безразлична она, как-то сами собой отлетали. Что еще поражало в ней? Вот что. Она была божественно свободна в отличие от всех нас.

Как мог иначе воспринимать такую Кари нормальный советский индивид – интеллигент 70-х годов, ходящий каждый день в присутствие, задуренный бытом, обедом, ремонтом. Озабоченный разного рода покупками, вечной нехваткой денег и времени? Кари ничем этим не была обременена. Она нигде не служила, денег, естественно, не зарабатывала, её быт, а также гардероб доходили порой до аскетизма, за которым начиналась нищета.

Как мог воспринимать такую Кари, к примеру, собрат по поэзии, снедаемый тщеславием, отирающийся в литературных прихожих и салонах, имеющий родственников или покровителей во «властных литературных сферах» и худо-бедно издающийся? Или его редактор? У них ведь тоже было подсознание, и с ним было все в порядке. Между тем, сердечно привязываясь к ней, узнавая лучше и ближе, я понимала, что Кари тоже хотела бы публиковаться, как другие поэты, вносить свою лепту, добытую неустанным литературным трудом, в скудный семейный бюджет, – о ней и дочке Ладе заботился её муж, сотрудник НИИ, Толя, Анатолий, которому она была обязана своей свободой от службы и быта.

Это был редкостный в семейных отношениях договор, обет двоих, на долгие годы скреплённый, как я поняла однажды из слов Кари, абсолютной верой Толи в её дар. Кари никогда не забывала об этом.