КАРИ

III. «Таллинские дневники»

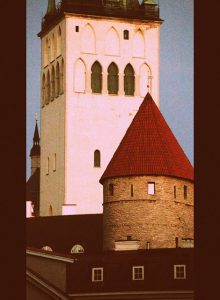

– Так назвала Кари цикл, который складывался постепенно, в разные годы, но стихи «эстонской» темы писались отнюдь не только в Таллинне. Кари воспринимала маленькую страну и ее народ очень честно, как иностранка, не прикидываясь «своей». Она пыталась понять Эстонию вне советских реалий, но в контексте ее древней истории, обычаев, географического положения, пейзажа, цвета, – так, как и должно поэту. Ее восприятие было романтическим, и может быть, поэтому эпиграфом к циклу стала строка, отсылающая к таинственному миру сюжетов Эдгара По, одного из любимых ее писателей:

О доме Эшеров Эдгара пела арфа.

Что мы знаем про них, для которых погода и грозы

Не приветливый голос, не плащ, а предчувствия тяжкая ртуть

И иглы острие – утешенье покинутых пальцев,

И не смеет тревога в окно заглянуть

Что мы знаем про этих кренящих сварное железо

Древним килем упорно взрезающих тело волны

Что мы знаем про смерть, про здоровье бесстрашного смеха

И про синюю лень и достоинство той тишины

И в портовой походке и в вежестве глаз отстраненных

Отзвук волн протяженных и дальнего берега дым

Мы нечаянно видим их будто иначе рожденных

И иначе влюбленных и звукам покорных иным

А у этой невесты в прекрасные детские руки

Уже вложено вложено тонкой иглы острие

И оно как антенна доносит нездешние звуки

И работой прибоя размерено имя ее.

В «эстонской» папке Кари я обнаружила стихи совершенно иные по настроению и ритму, с Таллиным никак не связанные, но, очевидно здесь написанные. Это «Скифские плачи», полные особой, свойственной Кари иронии, которая так пугала редакторов и порой ставила в тупик слушателей. К ним Кари ставит эпиграф:

«В полном разгаре страда деревенская...»

Бронею майские жуки

Пируем пьяные от секса

И вяжем синие чулки

И пьем за томик Вознесенского

Ууу! Шлюхи! Синие чулки

У паучихи! Не позволим

Мы не позволим вам уйти

Ату! Догоним!

Назад в трущобы и метраж

Нашли затеи!

За каждый метр – это наш

Хребет потеет!

Назад свисти – и не моги

Какие гости

Небось голубушки

Считать

Мужские кости

Небось и сами под ярем

Согнете выи

Кровосмесительный содом

Вы, огневые

УАУ! Мы не просто так –

Мы правим тризну

Мы, иностранец и чужак

Сожжем отчизну!

Сидим мы космы расплетя

На сыть-курганах

Пируем, смерть переплетая

С конским паром

Мы только что его с конем

Похоронили

Ему рабыни рот землей

Живьем забили

Чтоб помнил сладкую жену

Не жил вдовою

Свеча горит, а на юру

Свистит и воет

У! Скифки! Гадины...

Кари У. «Скифские плачи»

...Длится и длится на редкость теплое и сухое лето, со светлыми ночами, когда жаль тратить время на сон, после утомительного дня. Мы с Кари, слоняемся по квартире, сочиняя, чтобы состряпать на ужин, а на самом деле коварно поджидая Иосифа, зная, наверное, что, не почуяв дома запаха съестного, он быстро приготовит что-нибудь острое и вкусное, и мы будем долго сидеть за бутылкой вина и о чем-то лениво болтать. А пока я вспоминаю, что дама из моей редакции сказала, что нет ничего лучше для поддержания прелести лица маски из густой эстонской сметаны, и лучше это делать сейчас, смолоду, а то потом пожалеешь. Я достаю из холодильника сметану. Кари, которая вообще не пользуется никакой косметикой, ее лицо и так всегда точно умыто ключевой водой, недоверчиво смотрит на банку. Но я настаиваю, и вот мы сидим друг против друга, как два идола в гипсовых масках и терпеливо ждем чуда. Смываем сметану, бежим к зеркалу и впиваемся в наши светящиеся отражения – лица. Мы такие красивые, что даже жалко оставаться вечером дома, с грустью говорит Кари. Пойти некуда. Посидеть в кафе? Побродить по Вышгороду? Напросится в гости? В театр Кари не вытащить, она его не выносит. Обе столицы бредят театром в эти годы, это и трибуна, и храм, и форум единомышленников... В иерархии Кари современному театру не находится места. Это сбивает с толку и даже обижает. Я страстная театралка и мотаюсь в Москву и Ленинград на знаменитые спектакли.

– Что же тогда?

– Музыка, – говорит Кари. Поэзия. Живопись. Танец. Кино.

– И почему в этой стране не бывает карнавала? – Ты бы пошла? – это говорю я.

– О, да!

– Но, Кари, карнавал ведь тоже театр?

Нам хочется праздника. Желание Праздника сидит в подсознании и томит иногда. Мы обе точно знаем, что в нашем жизненном пространстве его нет и не может быть. Может быть, его нет вообще. Праздник умер в воскресенье, он погребён под апатией и пошлостью жизни. Но мы что-то еще говорим о маскараде, когда-то и кем-то он был придуман, роскошный, чувственный, красочный... Маска, кто ты? Маска, я тебя знаю... Ночь «лимоном и лавром пахнет»... Опасный праздник, все скроет, убийство и яд... Лермонтов… да ведь для режиссёров маскарад в его «Маскараде» фон, а ведь он-то и есть главное, такая грандиозная метафора жизни... это звучит, правда, в прекрасном и грозном маскарадном вальсе, тема рока... а на сцене, – «в твоем театре» – говорит Кари, сплошная мелодрама и пошлость...

– Но мы все – таки идем... туда?

– Мы туда едем! – Кари мгновенно включается в игру. – Но что я надену? – спохватывается она.

– Как что?

С наслаждением и обстоятельно я выбираю ей наряд, подробно описываю ткань, украшения, покрой и цвет. Во мне сидит подсознательное желание нарядить Кари в немыслимые по красоте одежды. Она слушает с большим любопытством.

– А прическа? Ты забыла прическу! Что можно сделать с этими прямыми, как палки, волосами?

– Никакой прически! – с негодованием говорю я. – Ты просто наденешь на волосы, чтобы лоб оставался открытым, такую жемчужную сеточку, как носили венецианки...

– Ну, хорошо, а что наденешь ты?

Я соображаю что, а Кари говорит:

– По-моему, тебе пойдет что-то египетское...

Я оглядываю на себе старую мужнину рубаху, в которой хожу дома, и пытаюсь представить себя «в египетском», но тут хлопает дверь и появление Иосифа прерывает наши приготовления к изысканному маскараду. Приветствуя всячески его появление, причитая, как мы заждались, мы бросаемся на кухню и лицемерно гремим кастрюлями, пока наши действия не прерывает нарочито свирепый и ожидаемый нами его окрик: – А ну, выйдете все из кухни!..

* * *

Если есть новоселье, то есть и пирог на столе

И неважно, неважно что стынет и стынет в золе

Мы откроем окно, мы наскоблим и воском натрём

Этот стол этот пол этот пол этот пол этот стол

Принимаем гостей разноцветные вина нальем

Пусть вина не видна и сияет окошками дом

Пусть лукавая кошка мурлычет в заветном углу

Где не стыть вечерам и не ныть зоревому стыду

Где подруги молчат, отпустила их вдовья плита

Где – хоть завтра начать – заозерная ждет красота

Где черника течет, к подбородку течет с пирога

Ох не сват мне не брат только жизнь только жизнь дорога...

Кари У. из цикла «Скифские плачи»

... Иногда мы говорим о текущей литературной жизни. Толстые журналы, – они не входят в круг чтения Кари, а я перелистываю, – регулярно выходят «Новый мир» – «Знамя» – «Звезда» – «Юность» – «Нева» – «Москва»... сорвёшь обложки, не отличить. Километры стихов, гектары прозы, тонны бумаги, тысячи членов и кандидатов в ССП. Бурный серый поток. Продукция уникальных жанров – сов. повесть, сов. роман, сов. поэзия. Но ведь кто-то, где-то, в этой огромной, ужасной, прекрасной стране, пусть тайно, но «настоящее» пишет? Да, конечно, но предъявить может только там, за бугром. «Много званых, да мало избранных»... И я рассказываю Кари о Марине.

«...это наши советские люди, наши братья, такими выглядят чукчи Марины Костенецкой».

(цитата из предисловия к повести)

Я познакомилась с Мариной в Коктебеле. В нашей кампании появилась девочка-подросток по виду, в джинсовом мальчиковом костюме, широкое румяное лицо, коротко стриженные белокурые волосы; карие глаза в черных ресницах смотрят колюче. Когда она освоилась немного и отогрелась на крымском солнышке, рассказала, что она писательница, из Риги, после 10-го класса поехала на Чукотку учительствовать, написала об этом повесть. Эта ее первая книга «Луна холодного лица» вышла в Риге в 73-м, и Марина сразу стала знаменитостью.

Интервью, рекомендация в члены Союза писателей, молодежная лит. премия, и вот, путевка в Коктебель, в дом творчества. Марина была, что называется, на гребне успеха.

Мы подружились. Я привязалась к ней за это короткое время. Замкнутость, какая-то затаённость в ней, и вместе с тем обаяние совершенно естественного человека. Способность бурно и открыто радоваться каждой малости, – солнцу, теплому морю, красивому камушку. Абсолютная несветскость в общении и полная неискушенность в литературных делах. Похоже, она даже не знала, что делать ей с этой, обрушившейся на нее известностью.

Надо было разъезжаться, и я пригласила Марину в Таллинн на Рождество, на что она с радостью согласилась. И вот она приехала, привезла свою книжку с дарственной надписью, по-чукотски, между прочим, что переводилось, «Да, я пришла!» В смысле, пришла в литературу. Толстенькая такая книжечка, в голубой глянцевой обложке, которую мы с Осей, пока Марина гостила у нас, и прочитали.

Что тебе сказать, Кари? Кроме разочарования я не испытала ровным счетом ничего. Гладенькая такая бойкая проза, инфантильная романтическая история о далеком советском Севере и влюбленности чукчи-оленевода в русскую девушку... Словом, в стиле журнала «Юность» – 73. Конечно, Марина ждала отзывов, а у меня язык прилип, бормотала что-то невразумительное и отводила глаза. Не портить же ей премьеру? Но при этом, и у меня, и у Оси было какое-то интуитивное чувство, что Марина человек изначально талантливый, чувствующий глубоко и душевно очень чистый, при этом писать может. При ее некоммуникабельности бумага, быть может, единственный способ самовыражения, откровенного общения с миром... Короче, Иосиф как-то спросил Марину, зачем она, собственно, поехала на Чукотку и зачем ей, девочке из Риги, это было нужно? Комсомольская романтика? Марина ответила, что ни пионеркой, ни комсомолкой никогда не была. И дальнейший рассказ ее поверг нас в состояние шоковое. Понимаешь, мы слушали устный, потрясающий роман о горьком взрослом опыте одинокого и затравленного ребенка, у которого за все школьные годы не появилось ни одного друга и не было контакта с матерью.

Отец был репрессирован и учительница истории представила детям Марину как дочь врага народа. Отец вернулся из лагеря совершенно больным человеком, и если сумел найти общий язык с подросшей дочерью, то отношения с ее матерью, своей женой, восстановить уже не мог. Она была учительница, но его арестом и своей участью отверженной была совершенно раздавлена, а бедностью и одиночеством доведена почти до безумия.

Марина стала в классе мишенью для насмешек. С учителями у нее тоже не возникло контакта... Ее отчаянье прорывалось иногда бурными вспышками гнева, от «нестандартного» ребенка старалась избавится школа. Единственным человеком, с которым она общалась, стал ее отец, который жил отдельно, на каком-то чердаке, что ли. Я сейчас не помню, кем он был по профессии, может быть ученым, словом, интеллектуал, и в этом смысле дал Марине очень много, учил и образовывал ее. Марина очень любила своего обретенного отца, но он вскоре умер. И девочка, разбирая его пожитки, нашла дневники, которые он вел на Севере, в лагере, сумел сохранить и привезти с собой. К дневникам была приложена рисованная карта, где были обозначены пункты всех его лагерных пересылок.

Марина разбирала записи отца почти два года, до конца 10-го класса, и дала себе клятву по окончании школы побывать в этих местах на Севере, пройти по следам отца. Разумеется, она никому об этом не говорила, а потом завербовалась на Чукотку. То, что она рассказывает о чукотском крае, условиях, в которых спиваются, болеют и мрут взрослые и дети, просто уже леденит кровь.

Ей было очень страшно и неимоверно трудно, надо было при этом не только учиться понимать их язык, но состраданию и любви к этому заброшенному народу, и Марина сумела это найти в своем сердце. Ее подопечные относились к ней с каким-то почти религиозным чувством, как явлению свыше, божеству, которое взялось их лечить, учить и жалеть... Но она там заболела, тяжелой формой туберкулеза, как выяснилось позже, когда ее чудом сумели вывезти на «большую землю», домой, в Ригу.

Марина попала в туберкулезный диспансер, и там ее спасал старый латыш – врач. Он велел хорошо есть, долго спать и смотреть на сосны. Но у нее началась тяжелая депрессия, которая мешала выздоравливать. И она как-то начала рассказывать этому врачу, по ночам, когда он дежурил, свою историю. Тогда старик отгородил ширмой ее кровать от общей палаты, принес пачку бумаги, карандаши и велел ей все записать. Марина стала писать и выздоравливать. Я не знаю, в каком виде эта рукопись попала к местному редактору, но я читала, во что она превратилась... Я только могу себе представить, как они «шили» ей новую биографию, как Марину убеждали, что об этом писать нельзя, об этом лучше умолчать, это переврать, и переписывали за нее страницу за страницей... И Марина ничего не могла поделать, у нее не было выхода.

– Все-таки выход был, – сказала Кари.

– Но какой? Она ведь вообще не представляла, что это обычная, типичная история, из нее безжалостно «лепят» молодое писательское дарование, «наша литературная смена», они вроде бы даже благодетельствовали ей...

– И все-таки выход был, – настойчиво сказала Кари. – Отобрать у них свою рукопись. Не позволять к ней прикасаться. А потом начать другую.

– Но, Кари, я рассказала тебе ее историю, ей необходимо было самоутвердится, может быть, взять реванш, перед теми, кто травил ее в детстве, перед жизнью, наконец. Это было так важно, и так заманчиво... Ты понимаешь?

– Понимаю. Может быть, ты права. Вот только... только я не знаю, напишет ли теперь когда-нибудь твоя Марина свои главные книги? То есть, разумеется, напишет, я думаю, но уже по тем правилам, которые ей так отменно преподали...

* * *

Вот продавив тяжелое пространство

Над хутором приподнялась луна.

Два дуба непомерных развели

Огромные медлительные сучья

И осенили постоянный круг

Где вырос дом – как гриб или валун

Наслаиваясь темными годами

Все прочно здесь и времени упорно.

И стол и лавки и кирпичный пол

И гвозди что держали важно утварь

Продуманную схему сохраняют.

Как черный кит висит сковорода

Напоминая прошлые года.

Здесь молчаливо доживал эстонец

И белоствольная его жена

Утрами заводила тихий кофе

И почтальон как верные часы

Бренчал велосипедом у калитки

И тронув белоснежные усы

Желал им хлеба и желал им жизни

И подавал один ли два конверта.

С годами делались на них картинки

Все ярче и все медленнее руки

Справлялись с ожидаемым письмом.

Они так долго долго долго жили

И чудом умерли в один и тот же день.

Остался запах кофе и надежды

И у сарая дикий сельдерей

Разросся в этот год до самой крыши.

Кари Унксова. 70-е

Кари и Эстонское радио.

...Кари уезжала домой, оставляя в папке изрядное количество стихов и переводов из эстонской поэзии. Мною в очередной раз овладела идея «диверсии» ее стихов в программу нашей русской радиоредакции. И я поделилась ею с Кари. Правда, уже была до этого попытка дать стихи Кари в «Поэтической тетради», ежемесячной рубрике моего отдела культуры, но попытка эта потерпела крах, и было это так.

Русская редакция Эстонского радио была словно капля в море национальных эстонских программ. Она была независима, как страна Монголия в анекдоте, – самая независимая страна в мире, так как от нее ничего не зависит. В нашей Монголии трудились десять или двенадцать сотрудников, имелся главный и его заместитель, на них и замыкалась вся идеологическая цензура. Это, значит, три подписи на обложке передачи перед выходом в эфир, затем еще одна, четвертая, общего эстонского цензора, который изучал наши тексты с одной только позиции – нет ли в них названий ценных минералов, (которыми так не богата Эстония), не обозначены ли населенные пункты и места дислокации советских войск, информация о коих могла быть полезной врагу (как будто бы «враг» о них не знал). Лично я на этот счет всегда была спокойна, в передачах на темы эстонской культуры у меня об этом ничего не бывало. «Большому» начальству Эстонского радио наша программа была глубоко безразлична, казалось, оно даже брезгует прикасаться к нашим русским текстам и пленкам, у него хватало проблем с огромным эстонским контингентом подчиненных. Русская редакция имела один час вещания в сутки, и час этот был, в аккурат, задвинут на четвертую программу и начинался с шести вечера, как раз, когда весь наш радиослушатель ехал с работы домой или толпился в очередях в магазинах. Фактическая недоступность нашей программы была такова, что мне казалось, по ней можно было озвучить всю самиздатовскую литературу, Хронику текущих событий и все, что с таким трудом, сквозь рёв глушилок, вылавливал народ в эфире из передач зарубежных радиостанций. Было бы только на это добро главного... Короче, я собрала тогда подборку стихов Кари под рубрикой «Поэтическая тетрадь» и понесла на подпись.

Конечно, ни слушателей, ни известности Кари это не прибавит, но зато будет гонорар, в котором она так нуждается.

Тогдашний главный редактор, Игорь Евгеньевич Кононов, «местный» русский и сам переводчик какой-то эстонской прозы, был человек неглупый, спокойный, властный, разумеется, всю эстонскую реальность знал хорошо, и в ее буржуазном прошлом, и в советском настоящем. К эфиру не допускал лишь местных авторов с общепризнанной «сомнительной» репутацией, до прочих ему не было, как правило, никакого дела. Игорь Евгеньевич взял меня в свое время на работу, молодого, никому неизвестного в Таллинне журналиста, высоко оценивал мои передачи, вкусу моему доверял, и отношения наши были самые приятственные и дружеские. Держа все это в уме, я и подсунула ему стихи Кари.

...Обычно раздавался телефонный звонок и краткое в трубке – заберите и несите на цензуру. На этот раз – зайдите ко мне! Разговор состоялся, примерно, такой: ну, зачем это нам, Татьяна Алексеевна? Какая-то никому неизвестная поэтесса, привязки к Эстонии никакой... Вы же знаете, я ничего в стихах не понимаю, но из них хотя бы должно чувствоваться, где, в какой стране она живет? И сами стихи какие-то невнятные, непонятно, о чем? Бред какой-то, я извиняюсь, конечно... Чистое разбазаривание гонорарного фонда... Пожалуйста, заберите и замените передачу... Дайте что-нибудь о флоте... Борю Штейна. И не переживайте так... Пыталась я его уговаривать и уламывать, мы ничем не рискуем, и.т.д. Но И. Е. уперся, и – точка.

...Эта единственная, начитанная Кари на Эстонском радио, отставленная от эфира запись, не сохранилась. И по идиотским техническим правилам, когда мы должны были отчитываться за каждый метр израсходованной казенной пленки, и по непростительной молодой беспечности, когда казалось, что все мы будем жить вечно.

* * *

Это осень – такое время

Время озими время казни

Искушенья теряют силу

И душа одинока в небе

Это август такое время

Время острова время храма

Время озера в тайне чаши

Время чаши и взора время

Ну а море о море море

Что плескало медуз в лазури

Превращает себя в пространство

Одиноких и горьких прений

Даже в небе простые звезды

Что мерцали на радость сердцу

Застывают на гнутой тверди

В зодиаков зловейщих дуги

Вот и город такой же город

Город остров и город гавань

Горожане простые души

Мокнут астры на древних стенах

А в порту где смола и краны

Там где плоско легла марина

Вечность с блюда воруют чайки

С криком жадности и надежды.

Фото Г. Пармаск, И. Малкиэль