Записки жителя

отрывки

Судьба-индейка

Судьба оказалась ко мне милостивой: после двадцати двух лет военной службы я стал хозяином уютного кабинета в Доме писателей Эстонии с табличкой “Литконсультант русской секции”. Мой предшественник и первый литературный наставник Алексей Николаевич Соколов, сдавая дела, передал мне толстую тетрадку, в которой велся учет авторов. В начерченных колонках содержались сведения о тех, кто приносил на суд свои литературные опыты: анкетные данные, род занятий, жанр и в последней графе — резюме литконсультанта: оценка произведения и перспективность автора.

— Вот, — сказал Алексей Николаевич. — Веди эту тетрадку добросовестно.

— Зачем? — спросил я.

— Как зачем? Придет фининспектор, спросит, чем вы здесь занимаетесь при окладе в 170 рублей? Ты и покажешь следы своей работы.

Мне это было понятно. В армии мне приходилось вести изрядное количество документов — от суточных планов до журналов боевой подготовки — и все для того, чтобы оставить следы деятельности для проверяющих. И все же я спросил:

— Вы сколько лет проработали литконсультантом?

— Восемнадцать, — ответил мой учитель.

— И сколько paз вас проверял фининспектор?

— Да вот… ни разу.

И я не стал вести тетрадь учета талантов. Зато стал проводить литературные вечера. Поэзии. Юмора. Короткого рассказа.

Об одном из вечеров короткого рассказа и пойдет речь.

Зал был почти полон. Год стоял на дворе 1975-й, застойный, как теперь широко известно, год. До начала вечера оставалось не более пяти минут, когда дверь моего кабинета отворилась и вошел грузный человек, припадающий на одну ногу, вернее сказать, на протез. Он назвался председателем секции критиков то ли московской, то ли российской, то ли всесоюзной писательской организации, кажется — всесоюзной. И заявил, что вот узнал о литературном вечере и намерен присутствовать. Я проводил его в зал.

Наши литературные вечера вообще отличались живостью, публика принимала нас тепло. Дело в том, что благодаря “попустительству” эстонских властей произведения выступающих ни в каких инстанциях предварительно не читались, и с небольшой эстрады актового зала часто раздавалось то, что ни при какой погоде не могло появиться в печати. Кстати замечу, что эстонские “молодые” того времени представляли определенный авангард, творчество их никак не укладывалось в строгие рамки социалистического реализма.

Они словно не слыхали никогда об утверждении положительных начал нашей все улучшающейся жизни. Так сложилось в Эстонии, что им было можно. Это небольшое цензурное послабление в некоторой степени распространялось и на русскую литературную жизнь. Присутствие же московского гостя из самого центра идеологической структуры Союза писателей наводило меня на тревожные размышления. Что скрывать — мне нравилась моя служба. Я был на виду, по мере сил помогал литературно безграмотным дарованиям, они меня за это любили.

Проводил литературные вечера, составлял коллективные сборники. Оставалось время для творчества — книги мои выпускались понемножку. Какая-то литературно-административная карьера тоже образовывалась сама собой. Я был членом правления Союза писателей Эстонии, членом партбюро. Способствовал ли в этом качестве чему-либо? Не знаю, не думаю. Но был уже как бы не рядовым, как бы причастным к чему-то, и это придавало определенный комфорт моему самоощущению. Одним словом, слетать с теплого места не хотелось.

Беспокойство вызывали два автора. Один — Сергей Довлатов, незадолго до этого перебравшийся в Таллин из Ленинграда. Он собирался прочесть бойкий отрывок из смешной повести про американского шпиона, заброшенного в советский колхоз. Там были и частушки под названием “Полюбила я шпиона” со словами “Ох, голубенькие глазки у идейного врага”. И он эти частушки намеревался петь. Все это, согласитесь, не укладывалось в рамки…

Но еще больше меня тревожило предстоящее выступление Бориса Юлиановича Крячко. Он тоже незадолго до этого появился в Таллине — приехал из Средней Азии, женившись на эстонке. Человек широко образованный, он стабильно работал дежурным слесарем в кочегарке, не имея никаких шансов жить за счет литературного труда. Сочный и язвительный прозаик, он и не думал подкрашивать свои чернила, делать рассказы публикабельными. Писал в стол и не дергался. На вечерах же наших выступал с неизменным успехом. И был у него замечательный рассказ под названием “Симпозиум”.

Там симпозиумом называли инструктаж бойцов вооруженной охраны (ВОХРа). Весь рассказ представлял из себя монолог начальника, проводящего инструктаж, человека невежественного, путающегося в политических и ведомственных догмах. По ходу дела ему как бы задавали вопросы, и он на них отвечал. В одном месте, например, он, уже в ораторском пылу говорит: “Что? Почему от нас к ним бегут, а от них к нам нет? Да потому что знают: у нас граница на замке, иначе бы все перебежали…”. Перед началом вечера я подошел к Борису Юлиановичу и, объяснив ситуацию, попросил опустить это место, где бегут через границу. Он обещал.

Начался вечер. Все участники сидели на сцене за столом — так было принято. Я объявлял выступающих. Все шло неплохо. Довлатов спел частушки про идейного врага, ему хлопали, смеялись. Я с опаской поглядывал в зал, но критика среди публики не различал. Настала очередь Бориса Юлиановича Крячко. Я объявил его не без внутренней робости. Как истинный сатирик, он читал смешной текст с сумрачным видом, не дрогнув ни одним мускулом лица в самых сокрушительных местах. И не дрогнув ни одним мускулом прочитал злополучное место, и не думая его опускать.

Зал грохнул. Критик поднялся и, молча, скрипя протезом, прошел по проходу на выход

Зал, аплодируя, смотрел на него с удивлением. Я тоже аплодировал вместе с залом, сохраняя на лице улыбку, хоть было мне в тот момент кисло. Мысленно я расставался с приличной должностью и прикидывал варианты своего трудоустройства. Нельзя сказать, чтобы я сердился на Бориса Крячко. В конце концов, рассказ — плод его вдохновения. Почему он должен подрубать себе крылья, получив трибуну? Щадя мое благополучие? Разве мое благополучие и благополучие редакторов и литературных чиновников стоит того, чтобы отделять художника от публики? Не стоит, — убеждал я себя. У меня дух захватывало от благородства рассуждений, но места было жалко. “Эх, — проносилось в голове, — судьба-индейка…”

Однако шло время, никто меня не трогал, никаких окриков из Москвы не доносилось. Я понял, что пронесло, и с удовольствием продолжал свою деятельность на ниве литературных консультаций.

Однажды в Москве на совещании писателей-маринистов я увидел того самого критика — его имя было Вадим Соколов. Припадая на ногу, он проследовал на трибуну и произнес речь, исполненную здравого смысла и весьма прогрессивных по тому времени мыслей. Я понял, что мои опасения были напрасны. В перерыве я подошел к Соколову, мы поздоровались. Я спросил его, почему он ушел тогда с вечера, и честно рассказал о своих страхах.

— Понимаете,— ответил Вадим Павлович, — я целый день бродил по городу, намаялся на одной ноге, и на вашем вечере, простите, уснул. Когда раздался смех — проснулся. Смотрю — пора на поезд, и пошел…

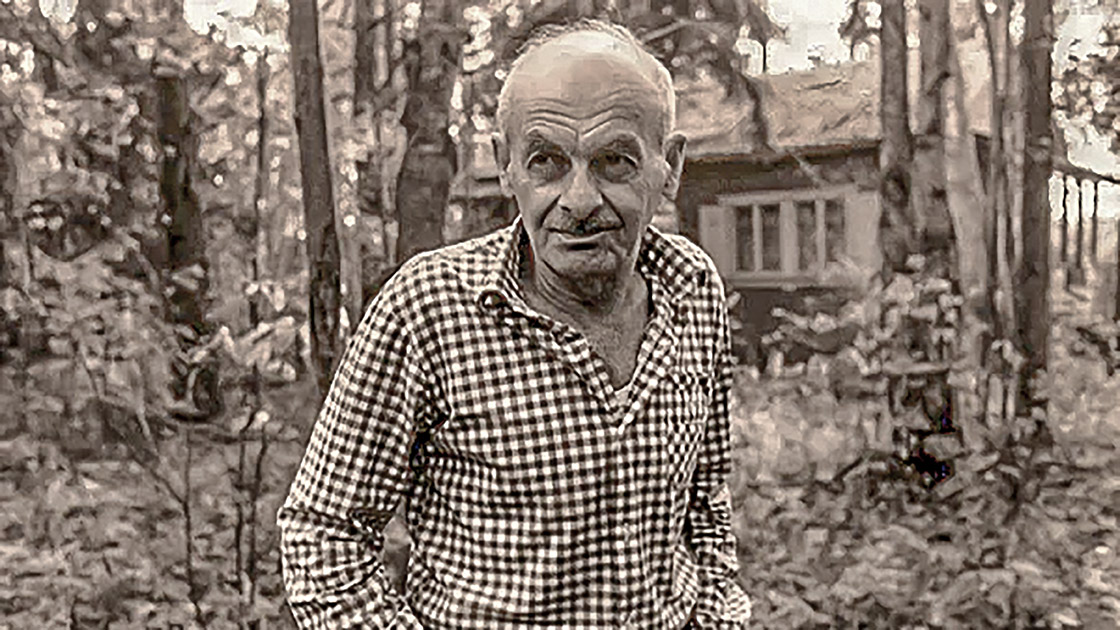

И смешно вспоминать, и грустно. Довлатова потом выгнали из страны. Он стал редактором газеты “Новый американец”, выпустил много книг — сначала в Америке, потом — в России, снискал, как сказал поэт, любовь пространства и безвременно ушел, оплаканный просвещенным миром. Крячко же Борис Юлианович дождался своего часа и на пятьдесят девятом году жизни выпустил в Таллине книжку превосходной прозы, так ни разу и не покривив душой. К несчастью, он недавно умер в Пярну — от болезни сердца.

Я уехал в Москву и вот кручусь на книжной ярмарке в качестве торговца книгами (как ни странно — учебниками). Иногда разглядываю книги Довлатова. Они не устаревают и не сходят с прилавков. Когда заканчиваются, их допечатывают.

Инна Иосифовна, высокая статная красавица, царствовала в скромной комнатушке своего отдела.

Она сумела окружить себя весьма импозантными подданными: молодым начинающим прозаиком Борей Ройтблатом и вот полуопальным Сергеем Довлатовым, писателем, как многим было ясно, незаурядным, но властями принципиально не признаваемым.

Ройтблата она учила, а Довлатов… Довлатов писал очень хорошо — в том числе и газетные материалы. Его эрудиция и вкус к слову, как бы помимо воли автора, превращали репортаж с пожара или со станции скорой помощи в настоящую изюминку. Что придавало веса возглавляемому Инной Иосифовной отделу. И на летучках отдел чаще хвалили, чем ругали. Что было важно, очень важно, важнее всего на свете, ибо в те времена не столько заработок, сколько выставляемая высшей инстанцией оценка была смыслом жизни служивого человека.

Итак, мы с Сашей явились заговаривать зубы Инне Иосифовне, Сережа же скромно уселся за свой стол и ссутулился над бумагами.

Инна Иосифовна оживленно с нами беседовала, время от времени показывая Довлатову кулак. Было ясно, что он прощён.

Два слова о юбилейном мальчике. И о “Юбилейном мальчике” — рассказе Сергея Довлатова. Да-да, это обо мне шла речь в названном произведении — как я сочинил стихи про фабрики и жерла забоев (до сих пор не знаю, что это за жерла такие).

На самом деле было так

Инна Иосифовна пригласила меня в свой кабинет и предложила быстренько написать стихи о четырехсоттысячном жителе Таллинна, который должен был народиться этой ночью. Восемь строк на первую полосу. Первая полоса — большая честь для отдела информации. И для меня. Но сочинить нужно немедленно. Минут за тридцать.

— Но позвольте, — возразил я, — давайте дождемся сведений, кто это будет: мальчик, девочка, кто родители?..

— Будет мальчик, — отчеканила Инна Иосифовна, — будет по национальности эстонец, будет из рабочей семьи.

Тогда я сказал:

— Хорошо. Только без подписи.

— Пусть без подписи, — согласилась Инна Иосифовна. — Это будет как бы стихотворение от газеты.

Я сел за свободный стол и задумался. Как-то ханжество происходящего отошло в сторону, я представил себе малыша и быстро набросал восемь строчек. Начинался опус так:

Здравствуй, маленький, здравствуй, умница,

Нам тебя-то и не хватало…

Позже я прочитал у Довлатова: “Из-за поворота вышел Штейн…” То есть я. И после небольшого диалога я как бы говорю: “А я уже стих написал в такси. Конец такой:

На фабриках, в жерлах забоев.

На дальних планетах иных —

Четыреста тысяч героев,

И первенец мой среди них!”

Конечно же, мое “здравствуй, маленький, здравствуй, умница” — тоже не шедевр мирового искусства. Нo не “жерла же забоев” все-таки!

Придя домой, я застал жену в предродовых схватках и отвез ее в родильный дом. Они родились в одну ночь и в одной палате — мой сынок и мальчик по имени Антс, сын водителя такси, который и был назначен юбилейным.

Счастливая семья получила трехкомнатную квартиру.

Мой сынок сейчас живет в Москве, он окончил Юридическую Академию, работает адвокатом, про Антса я ничего не знаю, но надеюсь, что и у него жизнь сложилась.

Что же касается “Юбилейного мальчика”, то всю историю Сережа сочинил. Сочинил, надо сказать, талантливо: смешно и необидно. Талант — беззлобен. Атмосфера же ханжества передана весело и достоверно. Это говорю я, участник событий.

Получилось так, что пробелы в моем образовании заполняла художественная литература.

О Ветхом Завете я узнал из книги польского писателя Зенона Косидовского “Библейские сказания”. О Крестовых походах, миграции евреев по европейским странам — из книг Фейхтвангера (любимая — “Испанская баллада”). Об истории организации государства Израиль я узнал из романа Лео Луиса “Исход”.

Все для меня было откровением: и зарождение сионизма как учения-призыва к евреям вернуться из других отечеств к горе Сион, и обстановка в Палестине до мандата ООН об учреждении Израиля, и массовая эта тяга угнетенных неравенством и жертв холокоста к месту, где они — коренное население, и противодействие англичан, и противодействие арабов, и лагерь перемещенных лиц на Кипре, в Никозии, и бои с первого дня существования государства: сражения в Яффо, Хайфе, других местах, и строительство первых кибуцев, и защита их от бедуинов, и дипломатические отношения с мелкими арабскими вождями.

В конце 1989 года в Израиль уехала моя дочь Леся и многие мои друзья — из Эстонии и из Москвы. Например, писательница Дина Рубина, которая успела передать мне некоторые свои литературно-деловые связи, что помогло выжить в этой суровой для приезжих людей Москве. Я, стало быть, выжил, укрепился и стал регулярно ездить к ним туда в гости.