Тайнопись в «покаянных» стихах

Осипа Мандельштама

«Возможно, одним из самых печальных случаев был случай Осипа Мандельштама – восхитительного поэта, лучшего поэта из пытавшихся выжить в России при Советах, – эта скотская и тупая власть подвергла его гонениям и в конце концов загубила в одном из далеких концентрационных лагерей. Стихи, которые он героически продолжал писать, пока безумие не затмило его ясный дар, – это изумительные образчики того, на что способен человеческий разум в его глубочайших и высших проявлениях. Чтение их усиливает здоровое презрение к советской дикости…»

Вл. Набоков. Из интервью нью-йоркской телепрограмме «Television-13». 1965 г.

«Тогда только ценой смерти можно было отказаться от круговой чаши позора. Ее вынуждены были если не испить, то пригубить даже Мандельштам, Пастернак, Ахматова, а Шостакович, с отвращением дергая кадыком, судорожно опрокинул чашу позора до дна, расплескав на гениальные ноты»

Евгений Евтушенко. «Волчий паспорт». 1999.

Мифы живучи, как всякие вирусы. Хотя вирусы материя неживая, именно тем они и вдвойне опасны: логикой их не взять, живой водой мысли не победить. До сих пор в сети мелькает ложь о том, что Заболоцкий под пыткой «всё подписал». А он-то как раз выжил потому, что ничего не подписал, а кинулся на допросчиков с кулаками. За что его избили до полусмерти, а после сочли сумасшедшим. Или вот упрек Мандельштаму, мол, поэт прогнулся и восславил Сталина. Не было и этого.

Мифы живучи, как всякие вирусы. Хотя вирусы материя неживая, именно тем они и вдвойне опасны: логикой их не взять, живой водой мысли не победить. До сих пор в сети мелькает ложь о том, что Заболоцкий под пыткой «всё подписал». А он-то как раз выжил потому, что ничего не подписал, а кинулся на допросчиков с кулаками. За что его избили до полусмерти, а после сочли сумасшедшим. Или вот упрек Мандельштаму, мол, поэт прогнулся и восславил Сталина. Не было и этого.

Хотя многим думать так удобней и комфортней.

Автор «Слова о полку Игореве» показал русским поэтам XIX и XX веков, как можно работать со словом. Поняли не многие. Но в XX столетии среди этих немногих оказался Осип Эмильевич Мандельштам.

В «Разговоре о Данте» Мандельштам советует поэзии грызть ногти, ибо ей отказывают в праве на «четвертое измерение», отказывают в «элементарном уважении, которым пользуется любой кусок горного хрусталя».

Четвертое – это то, которое поверх прямых грамматических и синтаксических связей. Это реминисценция, отсылающая к источнику с живой водой утаенного смысла, это семантическое сгущение созвучий, разрешающийся анаграммой.

«Четырехмерным» был Шекспир. Анализ текста, который предлагает нам классическое российское шекспироведение, этой системы смыслообразования не учитывает. (Говорю лишь о том, что знаю, но, как явствует из академических комментариев, тот же туман над текстом распространен и над Альбионом.) Из-за этого и складывается впечатление, что «Гамлет» изобилует условностями и противоречиями. Но это те противоречия, которые мы сами и приписали тексту.

Резонный вопрос: а почему англичане не замечают, что «Гамлет» написан темным стилем?

Да потому же, почему и русский читатель, слыша из уст Клавдия слова «…я еще не гнусь!», считает, что «гнусь» – глагол, а не существительное. И только дойдя до фразы Лаэрта «Ты, гнусь и негодяй, отца отдай!», может быть, один из ста замечает игру перевертыша.

В русской поэзии XX века, кроме «Слова о полку Игореве», я знаю только два аналога шекспировской поэзии – «Ода» Мандельштама 1937 г. и «Поэма без героя» Анны Ахматовой. В советском кинематографе едва ли не единственным эхом шекспировской драматургии стал «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа.

Отметим, что во всех трех случаях обращение к «темному стилю» спровоцировано самим предметом повествования – жизнью под властью тирана. Как и у Шекспира, у Германа каждая самая незначительная деталь поляризована смыслом. Скажем, герой не может поднять гирю в тридцать пятый раз, и это знак, что он не доживет до тридцать седьмого: его отзовут на «переподготовку». И потому, расходясь с дня рождения Лапшина, чекисты поют не что-нибудь, а такое: «В последний раз на смертный бой // Летит стальная эскадрилья…»

Для героев Германа эпизод с гирей и марш, который они хором запевают, – ординарный фон их быта, но для самого Германа – темный и строгий, математически расчисленный инфернальный порядок.

Игнорировать специфику темного стиля – не видеть дальше «трехмерия» в стихах автора «Слова о полку…», Шекспира, Мандельштама.

* * *

Квартира тиха как бумага –

Пустая, без всяких затей, –

И слышно, как булькает влага

По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,

Лягушкой застыл телефон,

Видавшие виды манатки

На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,

И некуда больше бежать,

А я как дурак на гребенке

Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки

И вузовской песни наглей,

Присевших на школьной скамейке

Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,

Пеньковые речи ловлю

И грозное баюшки-баю

Кулацкому паю пою.

Какой-нибудь изобразитель,

Чесатель колхозного льна,

Чернила и крови смеситель,

Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,

Проваренный в чистках, как соль,

Жены и детей содержатель.

Такую ухлопает моль.

И столько мучительной злости

Таит в себе каждый намек,

Как будто вколачивал гвозди

Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,

За семьдесят лет начинать,

Тебе, старику и неряхе,

Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены

Давнишнего страха струя

Ворвется в халтурные стены

Московского злого жилья.

Ноябрь 1933

Москва, ул. Фурманова.

(Архив В. Виленкина. От Н. Я. Мандельштам)

Перечитаем:

И столько мучительной злости

Таит в себе каждый намек,

Как будто вколачивал гвозди

Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,

За семьдесят лет начинать,

Тебе, старику и неряхе,

Пора сапогами стучать.

Это сказано еще в ноябре 1933.

1933 минус 70 дает начало 1860-х. А именно 1863-й. В том году Некрасов написал «Железную дорогу» («А по бокам-то всё косточки русские, / Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?..») Чем еще славно начало 1860-х? Тем, что умер Добролюбов (1861), сослан в Сибирь Чернышевский (1864). Их народническую ношу в 33-м и примеряет к себе ОЭ.

Он и взял ее на себе.

Спрашивают (подозревая описку), что можно начинать на плахе? Уточним: не «на плахе», а «как на плахе, за 70 лет начинать». Что?.. Да начинать говорить то, что думаешь – бросать вызов тирании, когда уже и бояться нечего, ведь топора всё равно не избежать.

И вторая подсказка (май того же 1933 года):

Власть отвратительна, как руки брадобрея.

Поскольку речь идет о власти, то «брадобрей» – не цирюльник из парикмахерской, а тот, кто претендует на роль нового Петра Великого, остригшего бороды половине России. Тот, у кого «толстые пальцы, как черви жирны».

ЧИСЛО ЗВЕРЯ

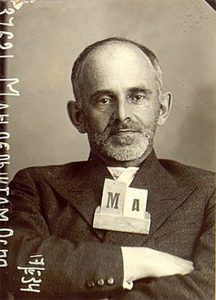

В ноябре 1933 г. Осип Мандельштам бросил вызов Иосифу Сталину*:

* * *

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там помянут кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто мяучит, кто плачет, кто хнычет,

Лишь один он бабачит и тычет.

Как подковы кует за указом указ –

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, – то малина.

И широкая грудь осетина.

Дальнейшее известно: арест, ожидание расстрельного приговора. И вдруг – всего лишь ссылка.

Казнили и за меньшее. Но тут был особый случай. Следователь намекнул жене поэта, что ее Мандельштаму сохранила жизнь Самая-Высокая-Инстанция.

«Изолировать, но сохранить». Над далеко идущим смыслом державной этой резолюции ломали головы многие исследователи творчества Мандельштама. А неожиданно простое объяснение предложил Фазиль Искандер: Сталину понравилось это стихотворение. Вождь увидел в нем подлинное признание своей мощи и капитуляцию своих врагов, живущих, «не чуя страны». При таком раскладе на все эти жирные пальцы-черви и тараканьи усища можно было и закрыть глаза. (Написано ведь от лица врага!) Кремлевскому горцу, рожденному в крохотном кавказском местечке Гори (он должен был понять и оценить этот каламбур), не могло не льстить то признание его всесилия и тот подлинный героический ужас, которыми дышат эти строки. Надо думать, вождя позабавила и монументальная карикатура на ближний круг его соратников.

Оскорблением (причем не его, а его матери) могла показаться лишь одна строка: «Широкая грудь осетина». Но и эта стрела поражала лишь неуязвимый воздух: Сталин своих родителей не любил.

Он вообще никого не любил.

Вождь вызов принял и начал свою игру с поэтом. Игру в кошки-мышки.

Через три года и три месяца Осип Мандельштам написал другие стихи о Сталине.

[Ода]

Когда б я уголь взял для высшей похвалы –

для радости рисунка непреложной,

я б воздух расчертил на хитрые углы

и осторожно и тревожно.

Чтоб настоящее в чертах отозвалось,

в искусстве с дерзостью гранича,

я б рассказал о том, кто сдвинул ось,

ста сорока народов чтя обычай.

Я б поднял брови малый уголок,

и поднял вновь, и разрешил иначе:

знать, Прометей раздул свой уголек, –

гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

Я б в несколько гремучих линий взял

все моложавое его тысячелетье

и мужество улыбкою связал

и развязал в ненапряженном свете.

И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,

какого, не скажу, то выраженье, близясь

к которому, к нему, – вдруг узнаешь отца

и задыхаешься, почуяв мира близость.

И я хочу благодарить холмы,

что эту кость и эту кисть развили:

он родился в горах и горечь знал тюрьмы

Хочу назвать его – не Сталин – Джугашвили!

Художник, береги и охраняй бойца:

в рост окружи его сырым и синим бором

вниманья влажного. Не огорчить отца

недобрым образом иль мыслей недобором.

Художник, помоги тому, кто весь с тобой,

кто мыслит, чувствует и строит.

Не я и не другой – ему народ родной –

народ-Гомер хвалу утроит.

Художник, береги и охраняй бойца –

лес человеческий за ним идет, густея,

само грядущее – дружина мудреца,

и слушает его все чаще, все смелее.

Он свесился с трибуны, как с горы, –

в бугры голов. Должник сильнее иска.

Могучие глаза мучительно добры,

густая бровь кому-то светит близко.

И я хотел бы стрелкой указать

на твердость рта – отца речей упрямых.

Лепное, сложное, крутое веко, знать,

работает из миллиона рамок.

Весь – откровенность, весь – признанья медь,

и зоркий слух, не терпящий сурдинки.

На всех, готовых жить и умереть,

бегут, играя, хмурые морщинки.

Сжимая уголек, в котором все сошлось,

рукою жадною одно лишь сходство клича,

рукою хищною – ловить лишь сходства ось, –

я уголь искрошу, ища его обличья.

Я у него учусь – не для себя учась,

я у него учусь – к себе не знать пощады.

Несчастья скроют ли большого плана часть?

Я разыщу его в случайностях их чада…

Пусть недостоин я еще иметь друзей,

пусть не насыщен я и желчью, и слезами,

он все мне чудится в шинели, в картузе,

на чудной площади с счастливыми глазами.

Глазами Сталина раздвинута гора

и вдаль прищурилась равнина,

как море без морщин, как завтра из вчера –

до солнца борозды от плуга-исполина.

Он улыбается улыбкою жнеца

рукопожатий в разговоре,

который начался и длится без конца

на шестиклятвенном просторе.

И каждое гумно, и каждая копна

сильна, убориста, умна – добро живое –

чудо народное! Да будет жизнь крупна!

Ворочается счастье стержневое.

И шестикратно я в сознаньи берегу –

свидетель медленный труда, борьбы и жатвы –

его огромный путь – через тайгу

и ленинский октябрь – до выполненной клятвы.

Уходят вдаль людских голов бугры:

я уменьшаюсь там. Меня уж не заметят.

Но в книгах ласковых и в играх детворы

воскресну я сказать, как солнце светит.

Правдивей правды нет, чем искренность бойца.

Для чести и любви, для воздуха и стали

есть имя славное для сжатых губ чтеца.

Его мы слышали, и мы его застали.

Январь-февраль 1937 г.

Иосиф Бродский считал, что это самое гениальное стихотворение Мандельштама. И что убил его Сталин именно за эти стихи: слишком, мол, близко подошел поэт к пониманию вождя, и это стало опасно для самого вождя. Но в чем тут понимание и в чем опасность, Бродский растолковывать не стал.

Об «Оде» высказались многие. Строгие постсоветские критики (среди них Э. Г. Гернштейн, Б. М. Сарнов, Игорь Кондаков) относят ее к «верноподданнической» советской лирике и Мандельштама за эти стихи бескомпромиссно осуждают. С ними не соглашается Станислав Рассадин (но своих доводов в пользу правоты Мандельштама не приводит).

Искренне жалеет поэта Александр Кушнер, признающий «Оду» панегириком Сталину, но объясняющий ее появление суммой объективных и субъективных причин. Кушнер считает, что Мандельштам начал эти стихи «из страха и желания спастись, но постепенно увлекся, что было не так трудно, как нам сейчас кажется. Человек тридцатых годов не был убежден в своей человеческой правоте, чувство правоты у него сочеталось с чувством вины, а, кроме того, – гипноз власти, особенно – сталинский гипноз. Эти стихи – лишь наиболее полное, но не единственное свидетельство колебаний и сомнений Мандельштама».

То есть из страха уговорил себя отведать дерьма, а после втянулся и увлекся?..

Отдельную (формально академическую) позицию занял М. Л. Гаспаров. Ему отвечал в конце 90-х Владимир Гандельсман, пытавшийся защитить поэта в статье “Сталинская «Ода» Мандельштама”:

“М. Гаспаров не ставит вопроса, хороши ли эти стихи, поскольку оценка – не дело науки. Он хочет показать, что «Ода» тесно связана со всеми стихами, написанными Мандельштамом в январе-феврале 1937 года, а через них – со всем творчеством.

Смысл же «Оды» – попытка «войти в мир», «как в колхоз идет единоличник» («Стансы»), «слиться с русской поэзией», стать «понятным решительно всем» (письмо Тынянову, январь 1937 г.). А если «мир», «люди», которые хороши, «русская поэзия» едины в преклонении перед Сталиным, – то слиться с ними и в этом.

М. Гаспаров просматривает послереволюционные «политические» стихи поэта, отмечая, как менялся его взгляд, затем останавливается на 1933 г. – «эпиграмма на Сталина как этический выбор, добровольное самоубийство, смерть художника как «высший акт его творчества». Он шел на смерть, но смерть не состоялась, вместо казни ему была назначена ссылка. Это означало глубокий душевный переворот – как у Достоевского после эшафота. Несостоявшаяся смерть ставила его перед новым этическим выбором, а благодарность за жизнь определяла направление этого выбора».

Прямолинейный подход ученого оказывается неожиданным. Два (как минимум) существующих других, а именно: а) «Ода» написана эзоповым языком и б) хвала, но по принуждению, – эти подходы, из которых последний предложен Надеждой Мандельштам, – и приемлемей для современного читателя, и более распространен.

Гаспаров утверждает, что стихи, окружающие «Оду», не противоположны ей, но подготавливают ее и развивают (Надежда Мандельштам считала, что противоположны). В доказательство своей мысли он касается пяти основных тем: пространство, время, суд, народ, творчество – а кроме того, указывая на единство размера «Оды» и других стихотворений этого периода, говорит, что «у Мандельштама не было обычая менять размер на ходу. Единство размера всякий раз говорит здесь о единстве замысла»”.

Единство стихотворного размера говорит о единстве замысла не больше, чем единство размера пиджака (о чем литературовед, разумеется, имеет право не знать). Но столь широкий спектр трактовок сам по себе свидетельствует, что логика поэтических или поведенческих поступков Мандельштама лежит в какой-то иной плоскости, однако срабатывает то, что можно назвать феноменом зеркала. Читатель, имеющий дело с обожаемым предметом, очень часто приписывает ему систему собственных воззрений и чувствований. Грань между исследованием и «вчитыванием» подчас едва заметна. И бывает, что оспаривать и разубеждать уверовавшего в правоту своего видения – столь же неумно и жестоко, как пытаться вырвать из рук ребенка любимую игрушку. И необходимо дополнительное исследование, чтобы убедиться, не происходит ли априорная подмена чужого опыта собственным.

Впрочем, вот еще три выписки из статьи Владимира Гандельсмана:

“…Великолепные «бугры голов» все-таки мгновенно ассоциируются с головами арестантов (тем более, что «бугор» на фене – бригадир зэков). В портрете Сталина есть что-то циклопическое – это единственное число: «густая бровь кому-то светит близко» (сильно и отвратительно), «крутое веко» (имеющее сразу нелепое отношение к яйцу), в двух других стихотворениях после «Оды» – «наступающие губы» и «бровь и голова вместе с глазами полюбовно собраны» (чистый сюрреализм)…»

«…Что-то есть в стихотворении жутковатое от смеси заурядного и гениального…»

«…В истинности порыва Мандельштама я (как и Гаспаров) не сомневаюсь. Но изначально порыв вовсе не к воспеванию Сталина (все-таки увидеть в Мандельштаме поэта, искренне славящего «исторического» Сталина, – значит признать его душевнобольным)».

Итак, (см. эпиграф к этим заметкам) мы вернулись в исходную точку.

Еще летом 1935 г. Мандельштам напророчил себе на век вперед:

Моя страна со мною говорила,

Мирволила, журила, не прочла…

Попытаюсь показать, что все творчество Мандельштама (не вообще, а конкретно в каждой точке), как и вся его жизнь, не дают права усомниться, что он «чего-то» не понимал в своем времени или «колебался» вместе с младшими современниками, или «любил свое время», или, доведенный до отчаяния, со второй половины 1930-х не способен (а посему и не должен) отвечать за свои поступки.

Он знал, что такое страх, но боялся бояться, и потому не считал возможным молчать.

Разумеется, ни один исследователь не гарантирован от генерализации собственного опыта и вчитывания в чужой текст собственной системы поэтических или поведенческих реакций. Однако, приступая к исследованию, замечу, что предлагаемую парадигму (термин историка науки американского философа XX века Томаса Куна) от априорных высказываний моих предшественников отличает лишь одно: попытка рассмотреть два стихотворения Осипа Мандельштама о Сталине в контексте всего творчества поэта до сих пор не предпринималась.

Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала, что в 1937 г. Осипу Эмильевичу впервые в жизни потребовался для работы стол. И он сидел с карандашом «прямо как Федин какой-то!».

Через шестьдесят шесть лет, 5 марта 2003 г., в дружеском застолье в Петербургском Интерьерном театре, где мы с друзьями поминали Сталина негромким и недобрым словом, режиссер Николай Беляк захотел прочитать «Оду» Мандельштама. А перед чтением сказал, что в ней есть какой-то шифр. Потому что стихи настоящие, со звуком, и строка «На шестиклятвенном просторе» словно на что-то намекает:

…На шестиклятвенном просторе.

И каждое гумно и каждая копна

Сильна, убориста, умна – добро живое —

Чудо народное! Да будет жизнь крупна.

Ворочается счастье стержневое.

И шестикратно я в сознаньи берегу…

Итак, в крайних строчках две шестерки. Если это отсылка к Числу Зверя, то между двумя шестерками должна быть еще одна…

Но ведь перед нами шестая строфа «Оды».

Да и само число строк в заповедном отрывке (включая, разумеется, крайние строки-сигналы) – тоже шесть.

Про что же эта «Ода»? Читаем дальше:

…Уходят вдаль людских голов бугры:

Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,

Но в книгах ласковых и в играх детворы

Воскресну я сказать, что солнце светит…

Переведем на прозаический: меня убьют вместе с ушедшими в лагеря (Большой Террор начался не с 1937-го и не с убийства Кирова в 1934-м, а с раскрестьянивания России в 1929 г.), но я воскресну, чтобы сказать, что добро есть добро, а зло – зло, сказать что есть еще «ласковые книги», невинные детские игры и солнце над головой.

Писательское начальство в 30-х было чутким к стиху. Расшифровать текст поэта оно не могло, но что-то все же заподозрило. И потому решило «Оду» не публиковать.

Ставский сказал, что стихи «слишком сложные». Однако он и представить не мог, сколь был близок к истине:

когда б я уголь взял для высшей похвалы

для радости рисунка непреложной

я б воздух расЧЕРТил на хитрые углы

И ОСторожно, И тревожно

чтоб настоящее в ЧЕРТах отозвалОСЬ

в Искусстве с дерзОСтью гранИча,

я б рассказал о том, кто сдвинул мИра ОСЬ

СТА сорока народов чтя обычай

я б поднял брови малый уголок

и поднял вновь и разрешиЛ ИНаче…

Перед нами поэтический шифр. Уже четвертая строка «Оды» заключает анаграмму имени ИОС-И-/Ф/.

А строкой выше и строкой ниже читается слово, в общем-то, малоуместное по отношению к вождю первого в мире социалистического государства, но впервые употребленное Мандельштамом по поводу Сталина еще в 1929 г. в «Четвертой прозе».

В пятой, шестой, седьмой, восьмой и десятой строках вновь: ОСЬ – И-ОС-И – И-ОСЬ – СТА…Л ИН.

Слово «черт» в «Оде» зашифровано шестикратно (и, значит, тоже сознательно): расЧЕРТил – ЧЕРТах – оТца РеЧЕй упрямых – завТра из вЧЕРа – ЧЕРез Тайгу – ЧЕм искРенносТь.

Вот зачем Мандельштаму впервые в жизни понадобился стол и простой карандаш.

«Шестиклятвенный простор» – реминисценция из любимого Мандельштамом «Слова о полку Игореве», это там «шестикрыличи-соколы» парят на ветрах. На том же «Слове» Мандельштам шифровал и раньше. Вот стихотворение «10 января 1934»:

Меня преследуют две-три случайных фразы.

Весь день твержу: печаль моя жирна…

О Боже, как жирны и синеглазы

Стрекозы смерти, как лазурь черна…

Не верьте поэтам на слово. Ничего себе «две-три случайных фразы…» – пушкинское «Печаль моя светла…» и из «Слова»: «Печаль жирна течет среди земли Русской».

В «Стансах» (1935 г.) он позволил себе прямо назвать источник (а литературоведы все равно не заметили!):

И не ограблен я, и не надломлен,

Но только что всего переогромлен…

Как Слово о полку, струна моя ТУГА,

И в голосе моем после удушья

Звучит ЗЕМЛЯ – последнее оружье —

Сухая влажность ЧЕРНОЗЕМНЫХ ГА!

«Слово»: «…А восстонал, братья, Киев ТУГОЮ, а ЧЕРНИГОВ напастьми, тоска разлилась ПО РУССКОЙ ЗЕМЛЕ, печаль жирна течет среди земли Русской. А князья сами на себя крамолу куют…»

Сталин ждал покаяния поэта за стихи «Мы живем, под собою не чуя страны…»

Он даже звонил Борису Пастернаку и спрашивал, мастер ли Мандельштам?

Пастернак рассказал Мандельштаму о том звонке, и Осип Эмильевич прокомментировал: «Боится, что мы нашаманим…»

Можно подумать, что Сталин своим страхом перед поэтом сам и подсказал тому, что и как ему надо сделать. (Ниже мы убедимся, что это не так. Мандельштам говорит лишь о том, что уже произошло: по поводу Сталина он впервые «нашаманил» еще в 1931-м.)

Сковав собственную крамолу, Мандельштам поступил как древний скальд, сочиняющий «выкуп головы» (был такой жанр, когда поэт выкупал свою голову у правителя сочинением хвалы тому), но вписывающий в стихи магическое проклятье. Другого способа оставить потомству свидетельство своей непокорной свободы у него просто не было.

В начале 1937 г. Мандельштам написал не панегирик, а страшные стихи о тиране, «жнеце рукопожатий», о его жертвах и о себе, «медленном свидетеле труда, борьбы и жатвы». Последний образ тоже заимствован из «Слова о полку Игореве»: «На Немиге снопы стелят головами, молотят цепами харалужными, на току жизнь кладут, отвевают душу от тела, Немиги кровавые берега не добром были засеяны, засеяны костьми русских сынов…»

Не было ни колебаний, ни сомнений.

Был поединок поэта и «рябого черта», зашифрованная телеграмма, посланная нам, как сказал бы другой стихотворец, через головы поэтов и правительств.

И даже последние две строки «Есть имя славное для сжатых губ чтеца, // Его мы видели и мы его застали», – обманка, и рифма подсказывает лишь ложное чтение. Не рифмой, но также анаграммой Мандельштам зашифровал то имя, которое всуе произноситься не должно (потому губы чтеца и сжаты).

Имя ЕГО слАВное – Иегова.

Цитирую из письма ко мне уфимского физика Игоря Фролова:

«Вы находите анаграмму: Имя ЕГО слАВное – Иегова. А вот строка «Хочу назвать его – не Сталин – Джугашвили!» Опять же, совершенно точное указание – ДЖГВ = ДЖэГоВах (как читается имя Иегова на древнееврейском).

И в дружбе мудрых глаз найду для БЛИЗНЕЦА,

КАКОГО, НЕ СКАЖУ, то выраженье, близясь

к которому, к нему, – вдруг узнаешь отца

и ЗАДЫХАЕШЬСЯ, почуяв МИРА близость…

Тут-то как раз речь об Иегове – иначе, отчего бы не назвать? Оттого, что, приближаясь к нему, задыхаешься, подыхаешь, чувствуешь близость того мира, в котором покоятся».

Итак, Сталин – земной близнец Иеговы?

РЕПЛИКА ЛИНГВИСТА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВА:

Ты цитируешь физика: ««Вы находите анаграмму: Имя ЕГО слАВное – Иегова. А вот строка «Хочу назвать его – не Сталин – Джугашвили!» Опять же, совершенно точное указание – ДЖГВ = ДЖэГоВах (как читается имя Иегова на древнееврейском).».

Однако по-еврейски Йеhоваh (откуда русск. Иегова с «церковным» Г [h]) — это произвольная вокализация сакральной консонантной тетраграмммы YHWH (вторая, более распространенная вокализация этого же написания – Йаhвеh). Реальное произношение имени Бога YHWH было табуировано и никому не известно. Разумеется, никакого ДЖ в этом имени нет, потому что звука ДЖ нет в др.-еврейском. Физик Игорь Фролов принял за «еврейское» современное английское произношение – Jehovah [джихо/уве] (при этом «забыв» про -х-, которогое с ДжуГ- не рифмуется). Мандельштам английского не знал, но, естественно, знал это имя по-еврейски (Йеховах), сходно оно звучит по-русски, по-немецки (Йехова).

* * *

Еще 4 апреля 1931 г. Мандельштам написал такие стихи:

НЕПРАВДА

Я с дымящей лучиной вхожу

К шестипалой неправде в избу:

– Дай-ка я на тебя погляжу,

Ведь лежать мне в сосновом гробу.

А она мне соленых грибков

Вынимает в горшке из-под нар,

А она из ребячьих пупков

Подает мне горячий отвар.

– Захочу,– говорит,– дам еще…–

Ну а я не дышу, сам не рад.

Шасть к порогу – куда там – в плечо

Уцепилась и тащит назад.

Вошь да глушь у нее, тишь да мша,–

Полуспаленка, полутюрьма…

– Ничего, хороша, хороша…

Я и сам ведь такой же, кума.

С этих стихов, а не с «Мы живем, под собою не чуя страны…» начался Прометеев мятеж поэта Осипа Мандельштама.

«Шестипалый» – одна из кличек Сталина (у того было шесть пальцев на ноге), отсюда и шестипалая женка Неправда, отсюда, надо думать, и «шестиклятвенный простор», объясняющий истинный (мистический и поэтический) смысл шестикратных заклинаний генсека над гробом его предтечи Ленина.

Так небесный эпитет библейских шестикрылых серафимов и соколов-шестикрыличей не только снижен до земного, тварного и тленного, но и становится метой анти-небесного. Ведь три шестерки – Число Зверя из Апокалипсиса.

Кабалистика?.. Но это кабалистика культуры. Ее поэт и описывает в «Оде», начиная с вычерчивания пентаграммы: «Я б воздух расчертил на хитрые углы…»

Но вернемся к правде «Неправды».

Оно, как и «Ода», построено на шифре.

А шифр все тот же – три шестерки: «шестипалая» + «шасть (как искаженное «шесть», в древнееврейском ведь слова записываются одними согласными буквами) + шесть нарочитых «ша» в последней строфе: «воШь да глуШь у нее, тиШь да мШа», «хороШа, хороШа». (Наблюдение это принадлежит не мне, а моему другу питерскому археологу Антону Дубашинскому.)

В Википедии можно прочесть: «При исследованиях, связанных с «числом зверя», часто делается ошибка: число разлагается на десятичные разряды и представляется в виде трёх цифр 6, с которыми и отождествляется. Однако во времена написания Апокалипсиса не существовало десятичной позиционной системы счисления, которая возникла в Индии лишь в VI веке н. э. Оригинальная греческая запись состоит из трёх слов «шестьсот», «шестьдесят» и «шесть» (χξϛ) и не позволяет произвести описанного разложения».

Но именно на этот «ошибочный» способ разложения ориентируется поэт. Такой способ метить стихи о Сталине он нашел еще в 1931 г.

Но можно было бы обойтись и без шифра.

Что такое соленые грибки и «горячий отвар из ребячьих пупков» (Ирод, диктатор-выродок!), которые в деревенской горнице-полутюрьме подает к столу ждущая от поэта похвалы шестипалая людоедка?

Стихи эти написаны во время раскрестьянивания и искусственно организованного Сталиным голода (вождю надо было показать успехи колхозов, потому СССР стал экспортировать зерно на Запад, и погибли миллионы крестьян). Эта же Неправда (сталинская «Правда») хочет и самого поэта уложить в сосновый гроб. И уйти от ее угощения нет никакой возможности.

И отчего же не похвалить «куму»? Живешь под ее властью, значит, и сам такой, как она.

Перечитаем «Четвертую прозу» (1930 г.):

«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда. Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей – ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать – в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед. У меня нет рукописей, нет записных книжек, архивов. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!»

«Рябой черт» в интерьере дома Герцена и на фоне засахаренной мочи славословящего сталинский режим критика Аркадия Горнфельда – это не Гитлер. И вряд ли Муссолини.

А вот из «самого темного» мандельштамовского стихотворения. (Потому и темного, что не хотим видеть, про какую грядущую войну там речь идет. А это про всемирную революцию, про войну Третьего интернационала со всем прочим миром.)

«Стихи о неизвестном солдате» (1937 г.):

…За воронки, за насыпи, осыпи,

По которым он медлил и мглил,

Развороченный – пасмурный, оспенный

И приниженный – гений могил.

Портрет до боли знаком каждым своим эпитетом:

Развороченный – вспомним в «Оде»: «Ворочается счастье стержневое». Но там и тут востребована лексема «вор» (вор как виновник разора и неустройства).

Пасмурный – «хмурые морщинки» на сталинском рябом лике из той же «Оды».

Гений могил – гений всех времен и народов. Для человека рубежа 19 – начала 20 веков фигура гения с погашенным факелом на надгробном памятнике – это как фанерный обелиск со звездой для наших отцов. В могилу при таком алчном гении могут пойти не только все народы, но и все времена (прошлые и грядущие). Еще нет атомной бомбы, но уже Андрей Белый в 10-х понимал, к чему неизбежно приведут опыты Кюри. (Эйнштейн и в 30-х не понимал, считал что атомная бомба невозможна.)

Оспенный – меченный еще в детстве оспой (Рябой Черт).

Приниженный – сухорукий карлик, собравший вокруг себя карликов и выродков.

«Медлил и мглил» – ибо не «мужикоборец» (это думалось до середины 30-х), а Человекоборец с Большой буквы.

Зевс, если верить Эсхилу и Гесиоду, хотел истребить человечество и населить Землю новыми людьми. Титан (бог из прежнего поколения богов) Прометей, когда-то поддержавший борьбу этого парвеню против титанов, после этого и украл для людей огонь, вынеся его под полой в пустотелой трубочке тростника.

И даровал людям грамоту, счет, искусство, ярмо для их быков, корабли…

С тех пор, как «однодневки» овладели огнем, Зевсу пришлось с ними считаться.

Потому-то в «Оде» и следует сразу же ссылка на Эсхила и «Прометея Прикованного»:

«Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу…»

«Рисуя» и рискуя всем, что еще осталось. Он ведь даже жене не растолковал тайного своего кода (потому что с 1934 г. уже знал, чем такое знание грозит близким).

Вновь из письма Игоря Фролова:

«Из-за вас перечитал Оду. В принципе – о чем может идти спор, когда в первых строках Мандельштам сразу определяет угол своего взгляда на эту тему: «Когда б я уголь взял для ВЫСШЕЙ похвалы // для РАДОСТИ рисунка НЕПРЕЛОЖНОЙ, // я б воздух расчертил на ХИТРЫЕ углы // и ОСТОРОЖНО и ТРЕВОЖНО. // Чтоб НАСТОЯЩЕЕ в чертах отозвалось, // в искусстве С ДЕРЗОСТЬЮ ГРАНИЧА, // я б рассказал О ТОМ, кто сдвинул ось, // ста сорока народов чтя обычай. // Я б поднял брови малый уголок, //и поднял вновь, и разрешил иначе: // знать, ПРОМЕТЕЙ раздул свой уголек, – // гляди, ЭСХИЛ, как я, рисуя, ПЛАЧУ!»

Выделенные слова сразу показывают авторский замысел: Пишу, конечно, заказное (или социально-заказное) стихотворение, непреложно обязанный изобразить радость. Но, взяв уголь для высшей похвалы, расчерчиваю тревожно и осторожно (да еще и воздух – как вилами на воде, чтобы следов не осталось), поскольку намереваюсь отобразить того, о ком пишу, достаточно дерзко. Для понимания моей позиции см. эсхиловского «Прометея прикованного», первый монолог титана-узника:

«…Вас всех в свидетели зову: смотрите,

Что ныне, бог, терплю я от богов!

Поглядите, в каких

Суждено мне терзаниях жизнь проводить

Мириады годов!

ПОЗОРНЫЕ УЗЫ ОБРЕЛ ДЛЯ МЕНЯ

НОВОЯВЛЕННЫЙ ЦАРЬ БЛАЖЕННЫХ БОГОВ.

Увы! я РЫДАЮ об этой беде…

Ну и так далее – читайте Прометея до конца, когда при ударах грома и блеске молний Прометей вместе со скалой проваливается под землю. Тут вам не миф со счастливым Геракловым освобождением, тут – жизнь…

Смешно даже вопрос поднимать – искренен ли, неискренен ли – это осознанно-злой наезд на вождя, бросок волка (пусть и не по крови его), который слегка прикрылся овечьей шкурой «непреложной» радости – но от такого броска шкура слетает почти моментально.

Издевательства – почти в каждой строке. Что это за гнусный шарж:

Он свесился с трибуны, как с горы,–

в бугры голов…

Безобразный (в смысле отвратительный) образ – только представьте зримо! Вы писали: «Писательское начальство в 30-х было чутким к стиху, оно что-то заподозрило и решило «Оду» не публиковать».

А может оно решило спасти неосторожного поэта? Будь я Сталиным – вчитался бы в опубликованное, и сразу, без звонка Пастернаку, без Воронежа – под топор (даже не под пулю).

Еще:

Я у него учусь – не для себя учась,

я у него учусь – к себе не знать пощады.

Тут разве есть неясности? У НЕГО Мандельштам учится не знать пощады к СЕБЕ! Сталин-то не к себе пощады не знает, а к другим, – в том числе и к самому М.!

Пусть недостоин я еще иметь друзей,

пусть не насыщен я и желчью, и слезами..

То есть, чтобы его приняли за своего, поэт должен насытиться страданиями (не своими и своими) – только тогда он войдет в устрояемое общество.

Так можно построчно разобрать всю Оду – она абсолютно прозрачна – и обвинения намеренны и неприкрыты! О чем может идти спор?

И не начинал он эти стихи из страха и желания спастись – а с первых строк полез на рожон.

Какая тут эволюция от 33 к 37 году?

Только одна – от прямой эпиграммы к злой пародии на панегирики».

ПРОМЕТЕЙ ПРИКОВАННЫЙ

Игорь Фролов первым догадался заглянуть в «отца трагедии», почувствовав, что Эсхил и Прометей названы в «Оде» не ради красного словца. Добавим несколько собственных соображений.

По-гречески Прометей – Предвидящий. По-русски было бы – Вещий.

И Зевс мстит ему даже не за огонь, а за то, что Прометей знает будущее, но и под пыткой не хочет выдать тайну свержения Зевса.

Выходит, Прометей не выдал Зевсу… Христа. Эсхил этого не знал, но человек XX века знал прекрасно. А тот, кто бросит вызов Христу, – Антихрист (в нашем случае – «рябой черт»).

Мы забываем, что отец трагедии Эсхил («отец Шекспира» по О. Э.) был демократом. И его узурпатор Зевс – классический подонок. И Гефест приходит приковывать Прометея с двумя безмолвными демонами – Властью и Насилием.

Цитата позволяет включать в текст смысл другого текста. А в нашем случае «Прометей Прикованный» – отменная иллюстрация к «Оде» (и потому только в эсхиловском контексте «Ода» и может быть прочитана).

Выписываю по переводу А. Пиотровского. Вот у Эсхила, словно и про Сталина:

«…Зевса беспощадна грудь. // Всегда жестоки властелины новые…» И дальше: «Грудь каменная, а душа железная…» («И широкая грудь осетина!»);

«Нет покоя ему, сердце пока не насытится, // Иль в поединке не вырвут из рук его черной власти…»;

«Ведь такова болезнь самодержавия: // Друзьям не верить, презирать союзников…»;

«Распределять меж божествами начал он // Уделы, власти, почести: одним – одни,// Другим – другие. Про людское горькое // Забыл лишь племя. Выкорчевать с корнем род // Людской замыслил, чтобы новый вырастить. // Никто не заступился за несчастнейших. // Лишь я один отважился…»

А вот то, что Мандельштам в его ситуации мог читать как текст про Сталина и самого себя. Океан говорит Прометею: «Друг Прометей! Все вижу и совет подать // Хочу тебе хороший. Хоть хитер ты сам, // Пойми границы сил свих, смири свой нрав. // Стань новым. Новый нынче у богов вожак. // А ты грубишь, кидаешь речи дикие, // Косматые. Сидел бы много выше Зевс,// И то б услышал…»

Это то, что Мандельштам не раз слышал от друзей с ноября 1933. Но Кремлевский горец пострашнее горца Олимпийского.

Океан советует прикованному «смириться, согнуться, попридержать язык», ибо «Двойною плетью хлещут празднословного».

При этом Океан надеется, что Зевс помилует Прометея. Но у вещего титана нет иллюзий: «Не трудись напрасно!»

И вот последние в трагедии слова Прометея, пораженного вместе с его утесом молнией Зевса и низвергающегося в бездну: «Поглядите, страдаю безвинно!»

Это и аукается в начале «Оды»: «Знать, Прометей раздул свой уголек. // Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!».

Есть в трагедии Эсхила и еще один почти автобиографический для Мандельштама мотив. Хотя Прометею сочувствуют все (даже и Гефест), разделить с ним его судьбу готовы лишь Океаниды.

Да, для них очевидно, что Прометей пошел по пути самоуничтожения (фактически он в их глазах самоубийца). Но Прометей стоит на своем: он знал, что будет, но пошел на подвиг.

Когда Старшая Океанида спрашивает: «Кидать такие речи не страшишься ты?», Прометей отвечает: «Чего мне бояться? Мне ведь суждена смерть».

Старшая Океанида даже в наивном переводе А. Пиотровского говорит с такими вот интонациями:

Отравлен мукой, зашатался разум твой.

Ты на врача плохого стал похож. Пришла

Болезнь, и унываешь, и найти себе

Никак не можешь снадобья целебного.

И еще:

Не в обиду нам речи твои, Прометей,

Мы послушны, гляди!..

И еще:

Грудь каменная и душа железная

У тех, кто над бедою, Прометей, твоей

Не плачет. Мне же лучше не видать совсем

Твоих печалей. Сердце рушат страх и боль.

Старшая Океанида сочувствует, сострадает… Но, видимо, считает его «немного того». Она – женщина, ей что «путь самоуничтожения», что «жажда солдатской судьбы», что «путь спасения людей, на котором их спасешь, а сам погибнешь» – по результату ровно одно и то же: Прометей погибнет, и он сам это выбрал, и, значит, – самоубийца.

Она даже допустить не может, что это все – разные вещи.

Очень женский взгляд на мужские «странности».

Она чиста, но при всем своем любопытстве и при всем сочувствии понять Прометея не в силах. Вот Старшая Океанида и пытается уговорить Прометея послушаться Гефеста и подчиниться Зевсу, находя слова Гефеста «разумными и своевременными»

Кажется, что она Прометея уже предала.

А слова Гефеста были такими:

…И этим страшным пыткам ты не жди конца.

Пусть прежде добровольно бог какой-нибудь

Твоим заступит сменщиком, и в тусклый ад

Сойдет и в пропасть сумрачную Тартара.

А потому размысли! Не пустое здесь

Бахвальство, – твердый и суровый приговор.

Лгать не умеют Зевсовы бессмертные

Уста. Зевс держит слово! Так обдумай все!

Взвесь! Оглядись! Строптивость своевольную

Не предпочти разумной осторожности.

Поддерживая Гефеста, Старшая Океанида роняет укор Прометею: «Упорствовать в ошибке – стыд для мудрого». И упрекает Прометея в «строптивости».

На это и получает от Прометея холодно-отстраненное:

Все, что мне возвестил он, заранее все

И предвидел, и знал я…

Тут можно вспомнить Александра Галича: «И плевать на ту, что эту перевязь // Штопала заботливой иглой!»)

Дальше по-шекспировски страстное живописание мук. И последний стих:

Умертвить меня все же не смогут!

Естественно, что для Гефеста это «бред, речь бесноватого, сумасшедшие мысли глупца и безумца, болтуна и бахвала».

Гефест требует, чтобы Океаниды отошли подальше, но Старшая вдруг говорит:

…Нет, никогда

Не подвигнешь на подлую низость меня.

Вместе с другом судьбу дотерплю до конца.

Ненавидеть училась предателей я.

И они гибнут вместе с Прометеем.

Для того и пишется вся трагедия. Она о женской верности, о дружестве. (И оказывается, что Прометей для Эсхила – только повод выявить человеческое. Потому-то Эсхил за свое богохульство в Афинах не подвергался гонениям. Бунт Эсхила против Зевса не потрясал устои, ибо нравственная составляющая верности и гибели неповинных ни в чем Океанид, надо думать, потрясала сердца и души куда сильнее.)

Выходит, «Прометей Прикованный» – это не столько об Осипе Мандельштаме, сколько о Надежде Яковлевне Мандельштам.

КЛЯТВА ВОЖДЯ

Шесть клятв дал Сталин над гробом Ленина. Их, впрочем, должно было быть семь, но одна (бог шельму метит!) про Красную Армию как-то выпала из сталинского клятвенного набора, строящегося по одной формуле и выделенной в публикации крупным шрифтом: «УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ… (то-то и то-то) КЛЯНЁМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ ВЫПОЛНИМ С ЧЕСТЬЮ ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!»

Произошла какая-то осечка (то ли в мозгу Сосо, то ли просто у заметки в полосе повис «хвост» с серной кисточкой), но Красная армия, которая по этому тексту Сталина «третья основа диктатуры пролетариата», в оправу ритуальной формулы не попала. Можно допустить, что Политюбро посоветовало не дразнить Керзона и прочих агрессоров будущей собственной агрессией (потому что Троцкий, Тухачевский и Фрунзе новую армию еще толком не построили). Но, скорее, сам Сталин не захотел своей клятвой укреплять военную оппозицию и главного своего соперника – отца Красной армии Л.Д. Троцкого. И получилось, что клятв не семь, а шесть. (Как справедливо заметил тот же Антон Дубашинский, Сталин не нарушил не данной им клятвы: Красную армию перед самой войной с Гитлером он угробил.)

Вот те клятвы вождя, что вставлены в ритуальную траурную рамку в его статье «По поводу смерти Ленина. (Из речи И. В. Сталина на II Всесоюзном съезде Советов. 26 января 1924 г. «Правда», № 23. 30 января 1924 г.):

-

-

-

ХРАНИТЬ В ЧИСТОТЕ ВЕЛИКОЕ ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ

2. ХРАНИТЬ ЕДИНСТВО НАШЕЙ ПАРТИИ

3. ХРАНИТЬ И УКРЕПЛЯТЬ ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА

4. УКРЕПЛЯТЬ ВСЕМИ СИЛАМИ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН

5. УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИРЯТЬ СОЮЗ РЕСПУБЛИК

6. УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИРЯТЬ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА — КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

-

-

Между пятым и шестым заклинаньями вдруг читаем: «Поклянёмся же, товарищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную Армию, наш Красный Флот!»

Историки КПСС были немало озадачены этой двойной бухгалтерией вождя. Потому армейские историки говорят именно о семи клятвах. Но на шести пилонах Дворца Советов должны были быть высечены именно шесть клятв Джугашвили. (И это про Дворец Советов, а не про Древний Египет и мандельштамовские: «пустячки пирамид»!)

Рискнем следовать за мыслями поэта и реконструируем возможный ход его рассуждения: Бог пометил тебя шестью пальцами, а ты это принял и выдал расписку: садясь на кремлевский трон, произнес именно шесть клятв. Ну что ж, играем открытыми картами: я, поэт и твой тезка Осип Мандельштам, помечу тебя (уже на века!) тремя шестерками.

В той же сталинской речи (унылой, бюрократической) есть единственный пассаж, претендующий на некую образность и общекультурный язык (не считая, конечно, «скорпионов, которых буржуазия четверть века сыплет прямо на голову партии большевиков»):

«Громадным утёсом стоит наша страна, окружённая океаном буржуазных государств. Волны за волнами катятся на неё, грозя затопить и размыть. А утёс всё держится непоколебимо. В чём её сила? Не только в том, что страна наша держится на союзе рабочих и крестьян, что она олицетворяет союз свободных национальностей, что её защищает могучая рука Красной Армии и Красного Флота. Сила нашей страны /…/ Ленин знал, что только таким путём можно воспламенить сердца трудящихся всего мира к решительным боям за освобождение».

Утес (в обоих случаях Кавказский) и Огонь Прометея, раздутый Лениным, и определили образную систему полемики М. с «рябым чертом».

Прометей Мандельштама – Прометей добольшевистского человечества и отчасти сам поэт (как воин мировой культуры, культуры «старых богов»).

В других стихах он говорит, что у него не смогли отнять «губ шевелящихся». (И там – чистый стеб – добились «блестящего расчета»!) Это что – такая изысканная формула благодарности и вины?..

А это:

Оттого все неудачи,

Что я вижу пред собой –

Ростовщичий глаз кошачий…

Это конец декабря 1936 г. То есть тоже непосредственно перед «Одой».

А потом многие писали, что у Сталина были тигриные глаза.

Заканчивается стихотворение строкой: «Шаровитых искр пиры».

Речь идет о пирах Валтасара, последнего вавилонского царя, устроившего оргию перед взятием Вавилона и осквернившего сосуды, украденные им из Иерусалимского храма.

Вспомним, что персы при этом уже стояли у ворот Вавилона. (Так и тут: фашизм у порога, а этот храмы рушит, кровь пьет и собственный народ истребляет. И что ни казнь у него – то малина…)

Но почему я уверен, что «шаровитые искры» не могут относится к каким-нибудь другим пирам? Да потому, что существует знаменитое полотно Рембрандта «Валтасаров пир» (Лондон, Национальная галерея), где перед Валтасаром именно в огненном шаре появляется рука, пишущая пророчество его гибели. Поглядеть на воспроизведение можно ну хотя бы в первом томе популярной энциклопедии «Мифы народов мира».)

А про какого родившегося на Востоке и игравшего с павлином мальчика пишет поэт в декабре 1936?

Внутри горы бездействует кумир,

В покоях бережных, безбрежных и хранимых,

А с шеи каплет ожерелий жир,

Оберегая сна приливы и отливы…

Не вспоминается: «его черные пальцы, как черви, жирны…»?

Не ясно, что ожерелье-то – из мертвых голов?

Не приходит на память строка: «Я без пропуска в Кремль вошел…»? и не пробивает искрой самореминисценция: «Глазами Сталина раздвинута гора…»?

А вот концовка:

Кость усыпленная завязана узлом,

Очеловечены колени, руки, плечи –

Он улыбается своим широким ртом,

Он мыслит костию и чувствует челом,

И вспомнить силится свой облик человечий.

Кто же это «мыслит костию»?.. Кто при человеческих членах – не человек?

Да тот же многоликий персонаж – «гений могил» 1937 г. И тот же, кто «улыбается улыбкою жнеца // Рукопожатий в разговоре…» И это куда более отвратительно, чем дореволюционные пустышки-тенора – «жнецы рукоплесканий».

Впрочем, как заметил Игорь Фролов, стихи «Внутри горы бездействует кумир» еще более подходят к мумифицированному Ленину. Но поскольку «Сталин – это Ленин сегодня», один смысл другому не противоречит.

Но вот самое, казалось бы, уязвимое и самое «темное» стихотворение «Если б меня наши враги взяли…», написанное в феврале – марте 1937 г.:

Если б меня наши враги взяли

И перестали со мной говорить люди,

Если б лишили меня всего в мире:

Права дышать и открывать двери

И утверждать, что бытие будет

И что народ, как судия, судит,–

Если б меня смели держать зверем,

Пищу мою на пол кидать стали б,–

Я не смолчу, не заглушу боли,

Но начерчу то, что чертить волен,

И, раскачав колокол стен голый

И разбудив вражеской тьмы угол,

Я запрягу десять волов в голос

И поведу руку во тьме плугом –

И в глубине сторожевой ночи

Чернорабочей вспыхнут земле очи,

И – в легион братских очей сжатый –

Я упаду тяжестью всей жатвы,

Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы –

И налетит пламенных лет стая,

Прошелестит спелой грозой Ленин,

И на земле, что избежит тленья,

Будет будить разум и жизнь Сталин.

Сразу же оговоримся: Н.Я. Мандельштам настаивала на том, что последняя строка на самом деле звучала: Будет губить разум и жизнь Сталин. Это значит, что Мандельштам, ожидавший второго ареста, некоторых слов бумаге уже не доверял.

На мой взгляд, только поверхностная и неряшливая советская традиция чтения стихов может объявить этот текст панегириком Сталину. По-пионерски реагируя на сигнал выражения «враги наши», постсоветское сознание не видит (не хочет видеть), что уже вторая строка выворачивает данное чтение наизнанку. Стих «И перестали со мной говорить люди» значит не то, что у современников отняли бы возможность задавать поэту вопросы (такой возможности у них давно уже нет), а то, что соплеменники отвернутся от арестованного, ведь самим фактом своего ареста он будет объявлен врагом народа.

Рассматривается не фантастическая ситуация с похищением поэта агентами капиталистических держав, а другая, через которую Мандельштам уже проходил – арест органами сталинской госбезопасности. И в этом контексте «враги наши» – те же «трое славных ребят из железных ворот ГПУ».

Это их коллеги лишат поэта права открывать двери, утверждать «что бытие будет» и что народ сам осудит сталинский режим.

Это они станут конвоировать, этапировать, пытать, убивать, кидать пищу на пол. И держать поэта в клетке, как зверя.

И в подтверждение этого Мандельштам, описывая свой грядущий арест, в девятой строке решительно отказывается от сослагательного наклонения, и, ломая грамматику, переходит к прямому изъявительному пророчеству: «Я не смолчу, не заглушу боли…» Другими словами: и в тюрьме, и лагере, я вам, врагам рода человеческого, не сдамся. Сами стены моей камеры станут набатным колоколом. А потом я упаду, как срезанный серпом колос, в чернозем, лягу в перегной, где уже покоится легион сжатых (то есть убитых, загубленных) братских очей.

Но забудем покуда о последнем стихе, чтобы проследить, как развивается логика текста.

«Пламенных лет стая» – пролог Апокалипсиса. Дальше для убитого – только суд народа над диктатором, а потом и высшая инстанция – Страшный суд.

В этом контексте строка «Прошелестит спелой грозой Ленин» отсылает нас к Библии.

В Новом Завете слово «гроза» не встречается, но в Ветхом употреблено дважды.

В Книге Иова сказано: «Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы Его» (26:11).

Значит, гроза да еще «спелая», которая всего-навсего «прошелестит», – это не Божья гроза.

Но чья же?

В Книге притчей Соломоновых сказано: «Гроза царя – точно рев льва; кто раздражает его – грешит против самого себя» (20:2).

Ленин и Сталин – цари. Второго из них поэт и «раздражил», пойдя на это сознательно и согрешив против себя (но не против Бога).

Если б предпоследняя строка этих стихов звучала «И на земле, чтоб избежать тленья» (иногда цитируют и так), это было бы откровенной издевкой. И мы могли бы утверждать, что из марта тридцать седьмого Мандельштам узрел март пятьдесят третьего, увидел два имени на фасаде красноступенчатой пирамиды новейшего Джосера и двух мертвых фараонов, которые обрекли себя на роль мумий, чтоб «избежать тленья».

Но этот вариант был бы слишком лобовым.

Другое дело – «И на земле, что избежит тленья…»

У этой строки несколько смыслов, но тот, графоманский, который и принято воспринимать как единственный, – всего лишь обманка.

Избежавшая тленья земля – мертвая земля, дотла сожженная стаей «пламенных лет», земля не способная рожать. Это уже не та «адамы», из которой Бог слепил Адама. Это безжизненный пепел, стерильный прах реализованной утопии.

«В пепле и прахе» покается перед Господом возроптавший Иов.

На этой-то мертвой земле раскаявшемуся Сталину по приговору Творца и достанется удить «разум и жизнь», то есть будить от смертного сна и лично приводить на Суд всех, кого он убил.

Коли так, то стихотворение просто не дописано. (Допустить противное – признать, что Мандельштам писал эти стихи и впрямь, как воспринял это Владимир Набоков, в состоянии умопомрачения: поэт начинает со своей гибели в сталинском застенке, грозит, что стены тюрьмы станут колоколом правды и вдруг заканчивает прославлением Сталина.)

Но если мы проверим библейским контекстом выражение «будить жизнь и разум», то результат окажется нулевым: рефрен из Песни Песней «…не будите и не тревожьте возлюбленной» (2:7; 3:5; 8:4) вряд ли может что-то объяснить в данном случае.

Однако вспомним, что Надежда Яковлевна Мандельштам настаивала на глаголе «губить». И именно в таком контексте этот глагол употреблен в Книге Иова: «Он губит непорочного и виновного» (9:22). И еще ближе в Откровении Иоанна Богослова: «и погубить губивших землю» (11:18).

Речь вновь идет о времени «судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим».

Под «рабами» здесь имеются в виду мученики.

Тема Апокалипсиса и возмездия, которую мы угадали по строке «И налетит пламенных лет стая», вновь возникая в последней строке этих стихов, делает текст осмысленным и завершенным. Значит, жена поэта не ошиблась: именно так и читал ей эти стихи Осип Эмильевич Мандельштам.

В поддержку «покаянного» или «панегирического» чтения стихов Осипа Эмильевича найдется немало аргументов, и первый из них – «советский» язык Мандельштама.

Но советский язык был языком эпохи. И, конечно, лучший поэт того времени (не Пастернак и Ахматова, а, согласимся с Набоковым и Ахматовой, – именно этот) пытается свое время заговорить и полюбить. И повлиять на читателя, и говорить с ним, как с ребенком (это, кстати, пушкинская заповедь: надо говорить правду на языке того, с кем говоришь).

В строках «Я человек эпохи Москвошвея, – // Смотрите, как на мне топорщится пиджак…» (май – 4 июня 1931 г.) главное не чудовищно пошитое словцо новояза «москвошвей», но глагол «топорщится». Пиджак должен шить портной, а не фабрика «Большевичка» – на всех и одного покроя. Мы на это плевали, а Мандельштам, заставший иные пиджаки и фраки, – нет.

(Примерно так и с «Люблю шинель красноармейской складки…»

Перечитаем:

Пора вам знать, я тоже современник,

Я человек эпохи Москвошвея, —

Смотрите, как на мне топорщится пиджак…

И тут же:

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!

Не хныкать —

для того ли разночинцы

Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?..

Именно этими, народническими сапогами он, старик и неряха, собирается стучать «как на плахе». Именно эти идеалы не предаст.

Чуткий на крамолу Лев Аннинский заметил (правда, в скобках и в сопровождении осторожного вопросительного знака) «полуиздевательскую» интонацию в строках про «эпоху Москвошвея». Но интонация «полуиздевательской» быть не может (как пища не может быть «полупротухшей», яд «полусмертельным», а ненависть «полудружеской»).

С ноября 1933 г. на языке современников поэт пытается докричаться до них. И шевелит «кандалами цепочек дверных». Но уши знакомых залеплены страхом, и ночная «колючая лестница» пуста. А если кто и должен на ней появиться, то это «гости дорогие» с наганами да ордером.

Мандельштам – не только первый поэт русского XX в., но и последний, кто остался с этим народом на его языке и на коренной его территории. Белые армии схлынули, остатки красных стали рабами диктатора. А поэт остался тем, кем был.

И как в самом начале великой трагедии он рвал расстрельные списки Блюмкина и врывался к Железному Феликсу, чтоб выпустили какого-то неизвестного ему венгерского графа-энтомолога, так через полтора десятилетия он написал «Мы живем, под собою не чуя страны…», а потом и «оду» Рябому Черту. Потому что Мандельштам – человек декабристского и народнического XIX века, а не сталинского XX. Для него культура – не цитата, а любая цитата – не сноска, но подтверждение собственного понимания истины.

Вот зачем Мандельштаму и нужен «темный стиль».

«Я должен жить, дыша и большевея..» – еще одна рифма к «человеку эпохи Москвошвея». Он заговаривает зло, юродствует, говорит смерти «чурики!»:

Люблю шинель красноармейской складки —

Длину до пят, рукав простой и гладкий

И волжской туче родственный покрой,

Чтоб, на спине и на груди лопатясь,

Она лежала, на запас не тратясь,

И скатывалась летнею порой.

Проклятый шов, нелепая затея

Нас разлучили, а теперь — пойми:

Я должен жить, дыша и большевея

И перед смертью хорошея —

Еще побыть и поиграть с людьми!

(Стансы. 1935)

Юродивый, как и ребенок, видит то, что другие не видят. Он станет кидать камни в дома праведников и целовать углы домов грешников, а когда ему скажут, что он ошибся, ответит: «На этих бесы сидят, внутрь войти не могут, а на тех ангелы плачут…»

Вот и следует продолжение вполне в лихачевском «смеховом» духе:

Клевещущих козлов не досмотрел я драки:

Как петушок в прозрачной летней тьме –

Харчи да харк, да что-нибудь, да враки –

Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

«Стук дятла» – это доносы «клевещущих козлов», то есть стукачей.

А дальше: «Садовник и палач наполнят свой досуг…»

И «Как Слово о Полку, струна моя туга…» (ссылка дана, но там не о тугой струне, а о «туге и тоске» и о том, что «печаль жирна течет среди земли Русской»).

Да, есть и «харчи да харк», есть савеловские «враки» 4–5 июля 1937 г., обращенных к Еликониде Поповой:

Необходимо сердцу биться:

Входить в поля, врастать в леса.

Вот «Правды» первая страница,

Вот с приговором полоса.

Дорога к Сталину – не сказка,

А просто жизнь без укоризн,

Футбол – для молодого баска,

Мадрида пламенная жизнь.

Москва повторится в Париже,

Дозреют новые плоды,

Но я скажу о том, что ближе,

Нужнее хлеба и воды,

О том, как вырвалось однажды:

– Я не отдам его! – и с ним,

С тобой, дитя высокой жажды,

И мы его обороним:

Непобедимого, прямого,

С могучим смехом в грозный час,

Находкой выхода прямого

Ошеломляющего нас.

И ты прорвешься, может статься,

Сквозь чащу прозвищ и имен

И будешь сталинкою зваться

У самых будущих времен…

Но это ощущенье сдвига,

Происходящего в веках,

И эта сталинская книга

В горячих солнечных руках…

Да, мне понятно превосходство

И сила женщины – ее

Сознанье, нежность и сиротство

К событьям рвутся – в бытие.

Она и шутит величаво,

И говорит, прощая боль,

И голубая нитка славы

В ее волос пробралась смоль.

И материнская забота

Ее понятна мне – о том,

Чтоб ладилась моя работа

И крепла – на борьбу с врагом.

Почему и зачем это написано?

Да потому, что в поселке Савелове произошел потенциально смертельный конфликт на политической (и к тому же любовной) почве.

Бежать уже некуда. Что делать?

Поэт утирает розовые (не скажу кумачовые) политические сопли молодой и хорошенькой женщине. Он был влюблен и потому признался в самом сокровенном, сказал, видимо, что Сталин – рябой черт (или что-то подобное), а она на это: «Я Сталина даже тебе не отдам!»

То есть тело мое бери, а комсомольскую душу не трожь.

«Дитя высокой жажды». (Мы и сами такими были в пионерском детстве)… И надо срочно мириться. Пока не донесла. (Или, если конфликт был за общим столом, пока кто другой не донес.) Потому послание и пишется почти разом – в два дня. Надо кинуть с саней голодной стае свою последнюю шубу. Надо (прежде чем выпишут ордер) спеть баюшки-баю, заговорить, усыпить зло.

Это типичный «выкуп головы», древний и благородный скальдический жанр. И цель стихотворения – в его последних строчках: «Чтоб ладилась моя работа // И крепла на борьбу с врагом». (А что это за враг, я тебе, дуре сталинской, объяснять не буду!)

И поэт прав: именно сталинкой (сталинисткой) в будущем назовут и эту особу, жену Яхонтова, и ей подобных. А сигнал (как детское «чурики – ноги на весу») дается читателю-потомку в названии: «Стансы» (это же относится и к «Стансам» 1935 г. «Я не хочу средь юношей тепличных…»). Это отсылка к пушкинским «Стансам» («В надежде славы и добра…»), к стихотворению, которое тоже считали прониколаевским, и которое тоже начинается с «казней» (а он просил в нем Николая простить декабристов!)

В первой же строфе у Мандельштама читаем: «Вот «Правды» первая страница, // Вот с приговором полоса…» Приговор, разумеется, расстрельный. И стих «Вот с приговором полоса» – четвертый в первой строфе (как и у Пушкина стих «Мрачили мятежи и казни»).

Кажется, большего для доказательства и не надо.

Однако вспомним, что про полосу с приговором пишет человек, который (по воспоминаниям жены) ненавидел две вещи, сводимые, впрочем, к одной: любой террор и смертную казнь (то есть террор государственный). А в леса и поля люди каждой ночью врастали с начала 20-х: Бернгардовка, Левашевская пустошь, Токсовский полигон…

Я держал в руке вальтеровскую пулю, извлеченную из черепа подростка. Это как раз приленинградское Токсово, обнаруженное в начале 2000-х питерским правозащитником (и солагерником А.Д.Синявского) Вениамином Иофе. (Видимо, за обнаружение этого расстрельного полигона его и убили, избив на Невском проспекте среди бела дня.)

По той пуле словно стучали кувалдой: она стала почти круглой. Но череп, раз впустив ее, выпустил только в руки Вениамина Викторовича.

Вспомним ли метафору из написанного уже после «Оды» «Неизвестного солдата:

Для того ль должен череп развиться

Во весь лоб – от виска до виска,–

Чтоб в его дорогие глазницы

Не могли не вливаться войска?

Где же восхваление палача?

«Жизнь без укоризн» – это не жизнь по чести и справедливости (укоризна – слово внешнее, а не внутреннее). Может, панегирик в этом четверостишии? Перечитаем:

Непобедимого, прямого,

С могучим смехом в грозный час,

Находкой выхода прямого

Ошеломляющего нас.

Что в этом, кроме юродствующей констатации? Да, «непобедимый» (всех уложил), да, до кретинизма прям, как его «Правда» (обратим ли внимание на тавтологическую рифму?), да ошеломляющий «прямым» радикальным «выходом» (всегда по типу: лучшее средство от ангины – гильотина.)

Прямая ложь – это стихи о Сталине Ахматовой (она спасала сына). Хитрая ложь – пастернаковские стихи о Сталине.

Сталину такие подачки с барского плеча поэзии были не нужны. Принималось только «искреннее раскаяние». Без него «разоружившийся перед партией» не выслуживал даже расстрела (только – новой пытки). Однако, если, как в этих стихах О.Э., из поэта не вытравлено многомерие «губ шевелящихся» и «многодонная жизнь вне закона» (июнь 1935), то поэт «в ответе, но не убытке».

Вот еще одна «стыдная» цитата:

И к нему, в его сердцевину

Я без пропуска в Кремль вошел,

Разорвав расстояний холстину,

Головою повинной тяжел…

Не приполз лизать подошвы, а пришел без пропуска, «в его сердцевину». Так ночью приходил Гамлет к дяде-братоубийце. (Понимал, что убивать нельзя, медлил, но после решился и вспорол клинком аррасский ковер. И убил Полония.)

Реминисценция-ключ в словах Клавдия Лаэрту: «Как друг я войду в ваше сердце…» (Не ясно, чем войдет – клинком или ядом, или, как оказалось, тем и другим вместе).

Предыдущий свой приход к Сталину он описал в стихотворении «Неправда», датированном 4 апреля 1931 г. В том самом, где Мандельштам впервые зашифровал имя Сталина Числом Зверя.

В июне тридцать пятого Мандельштам сформулировал свою поэтическую позицию в четверостишии:

Римских ночей полновесные слитки,

Юношу Гете манившее лоно,

Пусть я в ответе, но не в убытке:

Есть многодонная жизнь вне закона.

В контексте этой «многодонной жизни вне закона» и надо читать его стихи.

Мандельштам лучше нас понимал, что на гражданских войнах героев нет.

И в строках «Захлебнулась винтовка Чапаева: //Помоги, развяжи, раздели!..» (Апрель – июнь 1935) звучит не гимн красному герою гражданской войны, а вопль, который на прозаический язык переводится примерно так: гражданская война закончилась, винтовки захлебнулись и замолкли, почему же мы должны жить с завязанными руками и глазами?

От сырой простыни говорящая –

Знать, нашелся на рыб звукопас –

Надвигалась картина звучащая

На меня, и на всех, и на вас…

Начихав на кривые убыточки,

С папироской смертельной в зубах,

Офицеры последнейшей выточки –

На равнины зияющий пах…

Было слышно жужжание низкое

Самолетов, сгоревших дотла,

Лошадиная бритва английская

Адмиральские щеки скребла.

Измеряй меня, край, перекраивай –

Чуден жар прикрепленной земли! –

Захлебнулась винтовка Чапаева:

Помоги, развяжи, раздели!..

И даже если Мандельштам пишет о далеком Риме (16 марта 1937)

Ямы Форума заново вырыты

И открыты ворота для Ирода,

И над Римом диктатора-выродка

Подбородок тяжелый висит

то речь идет не только о чернорубашечниках, но и о полновесных слитках московских «римских ночей». Потому как:

Мало в нем было линейного,

Нрава он не был лилейного…

Этот нелилейный стихотворец, всю жизнь искавший «следов красы и чести» и приобретший человечьи черты «до опыта», знал, как надо играть смычком слова даже на «радужной оболочке страха». Он был единственным «сиротствующим соловьем» эпохи, способным плавить ее «деревенское молчание» в самой глубокой котловине совдеповского ада.

Он сделал свой выбор – выбор не гражданский (тут ему выбирать не приходилось, выбор был сделан родившей его матушкой культурой), а языковой, сиречь поэтический. И сам объяснил, почему. Это был побег в чащу языка, побег к простым смыслам сложного:

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

Ни кровавых костей в колесе…

Еще в роковом ноябре 1933-го им было сказано:

А стены проклятые тонки,

И некуда больше бежать,

А я как дурак на гребенке

Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки

И вузовской песни бойчей,

Присевших на школьной скамейке

Учить щебетать палачей…

Такое мученическое напряжение могло разрешиться только Прометеевым бунтом – стихами «Мы живем, под собою не чуя страны», и «Одой».

* * *

Поэт Осип Мандельштам, погибший в 1938-м в дальневосточном лагере, и через семь десятилетий не прочтен и не понят. И виной тут не только наше традиционное неумение читать «темный язык», но и наши собственные поэтическая, академическая и гражданская инфантильность.

Часто пишется казнь, а читается правильно – песнь,

Может быть, простота – уязвимая смертью болезнь?

В апреле – мае 1935 г. Мандельштам предсказал:

…Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!

Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,

Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов –

Молодые любители белозубых стишков.

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!

Увы, мы – племя стихотворцев и пушкиноведов (не в штатском, а вполне в либерально-цивильном) страшной иронии этих строк слышать не хотим. Мы в наших инстинктивных реакциях все еще остается наследниками убившей Мандельштама Сосо-ветской и Сосо-листической власти исключенного из семинарии провинциального стихотворца, который (по наблюдению Берестова) так обиделся на Бога, что и партийный псевдоним себе изваял (может, сознательно, а, может и нет) из имени противника Иеговы – Сатанаила.

Если вспомнить наблюдение Игоря Фролова о том, что в строке «Оды» «Хочу назвать его – не Сталин – Джугашвили!» поэт играет на анаграмме ДЖГВ = ДЖэГоВах (Джугашвили–Иегова), если вспомнить звучащую там же шестикратную анаграмму «Черт» и анаграмму «Имя ЕГО слАВное», адресованную в последних строчках уже не к земному лже-богу, а к богу Небесному, мы получим то, что никакими совпадениями не объяснишь. Получим систему мандельштамовской поэтической кабалистики.

Однако не многовато ли во всем этом анаграммного материала?

По-моему, – в самый раз. Но вот мнение лингвиста Сергея Николаева:

«…письмо прочитал, с тобою согласен (a priori), п.ч. случайные анаграммы, конечно, бывают (де Соссюр на этом попух и загремел в дурку, 90% своей жизни потратив не на лингвистику, в которой был гений, а на поиски анаграмм, которых по мере приближения санитаров находил везде и у всех всё больше, а устройство всё мудрёнее), но здесь-то сочетание внутренних тривиальных анаграмм (будто нарочно – чуть-чуть немногому sapienti sat) со стёбно-издевательским стилем самой Оды, и чтобы это просечь, вовсе не надо быть поэтом, всего лишь скорее «любителем слова» (сиречь филологом).

Чего не видно в стихотворении – это жополизства (скорее издевательская позиция – вот вы все так пишете, и я напишу, и написал трагическую пародию)».

Мандельштам недаром не озаглавил своей «Оды». В державинском контексте русской лирической традиции над определением жанра этих стихов должно стоять одно слово – «Чёрт».

Работая над «Одой» и предупреждая грядущие ее линейные толкования, 20 января 1937 г. Мандельштам пишет стихотворение в четыре строки:

Как землю где-нибудь небесный камень будит,

Упал опальный стих, не знающий отца.

Неумолимое – находка для творца –

Не может быть другим, никто его не судит.

«Отец» с маленькой буквы – это то, как Гефест у Эсхила называет Зевса.

Поэту незачем было познавать «отца народов». Он сам был небесным камнем, будившим и землю, и своих современников. И в этом он честно повторил подвиг Прометея.

В русской литературе у него были предшественники и последователи: протопоп Аввакум, Радищев, Пушкин, Рылеев, Лермонтов, Галич, наконец, не раз цитируемый Мандельштамом в собственных его стихах автор «Слова о полку Игореве».

2003 – 30 апреля 2018

Андрей Юрьевич Чернов — русский поэт, переводчик и историк литературы,

пушкинист. Член Петербургского ПЕН-клуба.