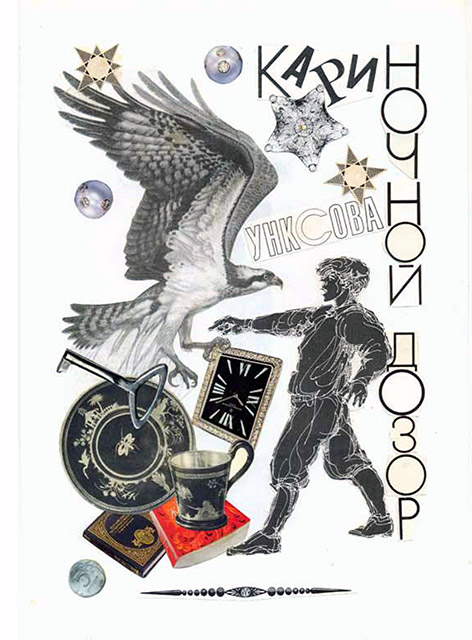

IV. КАРИ

Русский «круг» в Таллинне.

Поэтический вечер на улице Харью

с раздачей стихов.

Но в один из таллиннских вечеров в зале Союза писателей Эстонии на улице Харью состоялся поэтический вечер Кари, незабываемый в своем роде, ибо ни в каком другом месте, и ни в каком другом зале, такой вечер состояться не мог.

Организовала его, то есть смогла получить на пару часов зал, под свою ответственность, известная таллиннская переводчица Елена Борисовна Позднякова. При общении с ней сразу возникало ощущение встречи с человеком «другой» культуры, что и было на самом деле, – Елена Борисовна, так же, как и ее старшая сестра, Татьяна Борисовна, принадлежали к русской дворянской семье, обосновавшейся в Эстонии еще до революции, а после оккупации Эстонии советскими войсками разделившей судьбы многих эстонских «буржуазных» семей – аресты и высылки в Сибирь. Сестры высылались дважды, с матерью, мужьями и детьми. После одной из ссылок погиб муж Елены Борисовны. Старшее поколение семей, прошедших этот путь, держалось вместе, это был особый, таллиннский «свой» круг, к нему принадлежали и покойные родители Беаты Малкиной, подруги Кари. Ата была для сестёр, что родная дочь. Уезжая навсегда в Израиль, Ата и «передала» Кари этим очень близким и дорогим ей женщинам. Я познакомилась с Еленой Борисовной и с Татьяной Борисовной независимо от Аты; нас связывала взаимная симпатия, и разница в возрасте вовсе не была помехой. Елена Борисовна жила с дочерью Леночкой рядом с Домом радио, где я работала, недалеко жила Ирина, дочь Татьяны Борисовны, и я забегала к ним на чашку кофе, меня всегда влекло к этим «русским европеянкам», как я про себя, их называла. Разумеется, я тогда не знала никаких подробностей и обстоятельств судьбы двух пожилых красавиц, интеллигентных и умных, приветливых и полных женской прелести, возрасту неподвластных; но, думаю, Кари все знала о них от Аты.

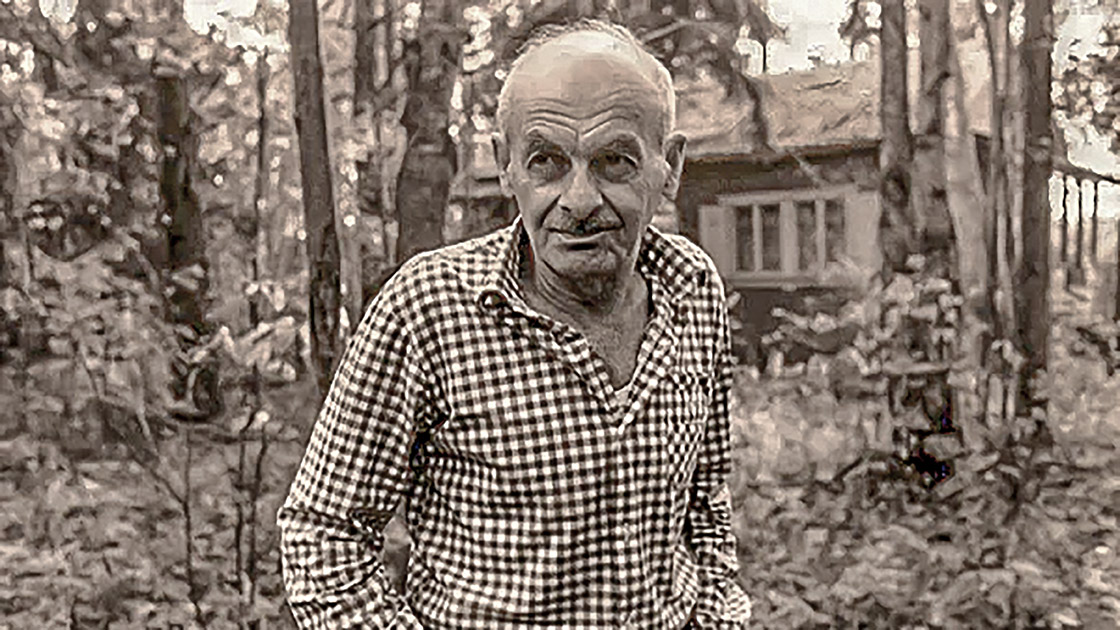

Общество неэстонской, скажем так, интеллигенции, которая жила «кучей» среди эстонцев, «как озеро среди берегов» в маленькой эстонской столице, имело свою иерархию, свои отношения, а также круги общения. Обращало внимание, что круг переводчицы эстонской прозы Елены Борисовны Поздняковой, к примеру, отличается и почти не смешивается с другим известным таллиннским кругом, центром которого был писатель – фронтовик Григорий Михайлович Скульский, поселившийся с семьей в Таллинне после войны, чуть ли не один из основателей русской секции эстонского писательского Союза, а теперь корифей местного масштаба. В этом кругу люди были в основном «пришлые», а не «местные». В писательской квартире Скульских собирались на шумные застолья разного рода «начальники» таллиннских русских литературно-театрально-журналистских ведомств, которые обладали в этих сферах влиянием, были информированы о том, что делается «наверху», и от которых в той или иной степени что-то зависело. Душой общества был Григорий Михайлович, человек мягкий, умный, многое понимающий и осторожный. А организатором и хозяйкой застолий Раиса Владимировна, которая несла обязанности писательской жены самоотверженно, с большим достоинством, и бдительно.

Если произведения эстонских писателей в те годы потоком шли к русскому читателю, то есть переводились почти вслед за оригиналом, то литературная продукция русской секции оставалась вещью в себе. Жизнь русской секции, можно сказать, тлела, но какие – то манускрипты издавались. Разумеется, я тогда не могла понять причин, скрытой за светской улыбкой, взаимной неприязни моих новых знакомых. И только много позже, уже в перестройку, в 89- м году, разбирая вместе с Татьяной Борисовной вороха ее рукописей из полиэтиленовых мешков, повесть о судьбе ее семьи, которую она писала вовсе, не будучи литератором, и 25 лет прятала от КГБ, я поняла истинные причины этой многолетней бескомпромиссной несовместимости. Почему я всего этого коснулась? Потому что единственный в жизни Кари открытый литературный вечер состоялся в Таллинне, в зале Союза писателей Эстонии, тогда, в середине 70-х. И организовала его член этого Союза, бывшая ссыльная, Елена Борисовна Позднякова. И невозможно было себе представить, чтобы хлопотал о Кари кто-нибудь из того, другого, влиятельного круга.

...Разумеется, не было ни афиш, ни пригласительных билетов. Просто позвонила Елена Борисовна и сказала, что получила зал. Мы обзванивали своих знакомых, знакомые своих, тех, кому это могло быть интересно. Собралось, помнится, человек пятьдесят-семьдесят. Кари, в своих неизменных черных брюках и свитере не стояла на сцене, за кафедрой, она присела сбоку на низкий просцениум, положила рядом стопку листов, – она всегда читала по тексту. Внимательно посмотрела на нас, улыбнулась и начала чтение... Власть ее над аудиторией была легка и мгновенна. Это было как чудо. Прочитывала стихотворение, затем чуть вопросительно взглядывала на слушателей, те аплодировали и требовали еще, еще. Когда она закончила чтение и замолкли аплодисменты, кто-то из слушателей подошел к Кари и попросил на память стихотворение. Кари с готовностью подписала и протянула листок, и к ней стала выстраиваться очередь. Такого я не видела в жизни, – чтобы поэт дарил на вечере свои тексты! Стопка листов таяла на глазах, тогда Иосиф закричал в шутливом ужасе – Кари, что ты делаешь, остановись, наши местные пииты все разворуют! Пусть, улыбаясь ответила счастливая Кари, мне не жалко…

* * *

…И ныне он и присно пред тобой

Неясный звук что обрастает плотью

Меняя перья в радужных лохмотьях

С пульсирующей слабо головой

Он детище твое любимый твой

В нем дышит пульс в нем яростно молотит

Хрипит и бьётся, множится, колотит

И испускает первозданный вой

Когда же он дрожит едва дыша

Его укрыть покровом слов спеша

Ты наклоняешься над тёплой зыбкой

Он смотрит взглядом ящериц и птиц

И затихает в шелесте страниц

Необорим загадочной улыбкой.

Кари У. 9-й сонет из «Венка сонетов»

Еще одна попытка «продать» стихи Кари

на Эстонское радио.

Между тем, меня не оставляла идея «продать» стихи Кари на наше Эстонское Радио. И я придумала новую стратегию. Было время летних отпусков, редакция поредела, Главный тоже ушел в отпуск. Заместитель бдел над общественно – политическими передачами; по культуре, как не таящие, по его мнению, идеологической опасности и вообще чуждые ему по специфике, подписывал не читая. Бывало, брали на визу русские передачи в отсутствие нашего Главного, заведующие «больших» эстонских редакций, тоже по принципу родственной специфики. Но так как ни по малому, ни по большому счету, русские программы их не интересовали, они делали это исключительно редко и выборочно. К этому времени уже лежали в папке Кари переводы из эстонской поэзии, – Дж. Изотамм, Марие Ундер, Вальтер Адамс и цикл «Балтика». Полная «привязка» к Эстонии была налицо. Итак, передача «Новые стихи и переводы из эстонской поэзии» была готова к эфиру. Подумала, убрала из титула «Новые» и «стихи». Просто «Переводы из эстонской поэзии», привычная, ничем не примечательная рубрика. Заместитель подмахнул обложку не читая, подписал, как положено денежную ведомость и я понесла передачу на визу к цензору, на предмет отсутствия в тексте запрещенных географических названий и ценных минералов; текст автоматически поступит на выпуск, и я могу готовить передачу к записи.

...Около девяти вечера телефонный звонок. В трубке женский, с эстонским акцентом голос, доброжелательно произнес: «Таня, зайди ко мне». Так!.. Лайне С., главный редактор «большой» эстонской литературной редакции. Ничего себе, «зайди», будто я нахожусь на другом этаже дома Радио, а не у себя дома, на Маркса. – Когда? – Сейчас. – Что-нибудь срочное? – спрашиваю осторожно. – Да.

...Лайне С., ответственная старая партийка, ведавшая всей эстонской радиокультурой, уютно сидела в кресле, сбросив домашние тапочки, набросив на плечи вязаную шаль, как обычно, всем своим видом показывая, что для нее редакционный кабинет дом родной, не то что для нас, грешных. А сама она для подчиненных, что мать родная, если и пожурит, то от большой беды спасет.

– Садись, Таня, – ласково говорит Лайне, глядя в упор ледяными серыми глазами. Перед ней пачка визируемых передач, сверху моя. «Переводы...». Выловила – таки, – злобно подумала я. Дальше последовал примерно такой диалог:

– Ты хорошо знаешь эту поэтессу э.. э... У-н-к-сову?

– Да, – по рекомендации, очень талантливая ленинградская поэтесса, влюблена в Эстонию, – бодро говорю я.

– Скажи, ты знаешь, кто делал ей подстрочники?

– Понятия не имею... Кто-то из Тарту, кажется. Это важно?

– Интересно, здесь случайный подбор имен, они ей рекомендовали, или она сама выбирала? – задумчиво продолжала допытываться Лайне.

– Конечно, случайный... А что, Лайне, эти поэты, разве они запрещены? Все взято из эстонских официальных изданий...

– Да, но у радио свои законы... Не все, что печатается мы можем или обязаны передавать... И потом, русские радиослушатели еще не готовы... Скажи этой, как ее, Кари, пусть зайдет ко мне и я ей порекомендую... молодые, перспективные... Речь Лайне журчала дальше, но я уже не слушала ее. Да что же это такое?! До моего сознания дошло слово «Заменить...» и я поняла, что аудиенция окончена и дело обжалованию не подлежит.

У Кари в Питере на Маркса

...Мы с Осей собираемся на несколько дней в Ленинград, и накануне я звоню Кари. В трубке:

Приезжайте и приходите. Приготовлю в вашу честь страсбургский пирог...

Не без труда находим адрес на проспекте Маркса. К дому можно подойти двумя путями – с набережной Невы, это недалеко от гостиницы Ленинградская и со стороны Финляндского вокзала, по трамвайной линии, а потом лабиринтом дворов.

Дом и двор Кари, это нечто. Кажется, ничего здесь не изменилось со времен Достоевского, только ветшало и разрушалось. Мы бродили по кругу мрачного колодца двора, заставленного какими-то ящиками, баками, засыпанного осколками винно-водочной посуды. У начала дома или его конца подъезда не было, несколько полуразрушенных ступенек вниз, окна почти на уровне тротуара и сразу дверь. Мы заглянули и туда, на всякий случай, – на двери номер квартиры Кари!

Много позже, прочитав Автобиографию, написанную Кари для Иностранного Издателя, я нашла там описание и этого дома, и полуподвальной квартиры, ставшей пристанищем ее семьи после эвакуации из Алма-Аты, – родителей, детей и бабушки. Здесь выросли Кари, ее сестра, двоюродный брат; эту квартиру оставили Кари родители, когда она вышла замуж, здесь росла дочь Кари и Толи Лада и предстояло жить их сыну.

«...Крики «победа! победа!» Радость и чувство перемен. И мы долго, кажется три недели тащились в тёмном тошном поезде в Питер, там поселились в страшной, без пола, с сырыми стенами, грибами в клозете и отставшей штукатуркой полуподвальной квартирке с длинным коридором, большой кухней, кишевшей крысами и мокрицами, и тремя маленькими комнатухами, где и живем до сих пор. Надо мной опустился черный полог. Я тяжело переносила перемену климата, полуголодное, без витаминов северное существование... Я сразу пошла нарывами, лицо было навсегда изуродовано, светлые вьющиеся волосы были острижены наголо и прорастали темным нестойким пухом. На душу спустился мрак. Я изнывала от тесноты, от ощущения, что я МЕШАЮ, непереносимого для меня и поныне. Думаю, что на самом деле мне нужно бы целое крыло то темных, то светлых пустынных комнат, где я бы бродила, разбрасывая и собирая свои бесконечные бумаги – усталость от тесноты сдавливает мне горло... Помню сладко-грязный запах помойки, гири на чугунных цепях – помойка была прямо под нашими окнами. Битюг и флегматичный конюх, вилами поднимающий на воз дымящуюся волокнистую жижу. Помню крыс, висевших на этих гирях, и других, которые плотно – спинка к спинке, – сплошной лоснящейся массой обсели другую помойку, за домом... На пустырях сияли кузнецовские осколки орлами на изнанке кобальтовой подглазурной синевой, тонкая истёртая позолота чашек, обломки фаянсовых туалетных тазов, синие, красные, иногда особенно тонкие оранжевые стёклышки. Нагретые стены домов источали подавленное, сырое, но тепло. Около них росла трава, и я постепенно отогревала душу. Я беспрерывно, изводно болела. Болела от отчаяния, от изгнания из рая. Жизнь я сносила с терпением, но желания к ней у меня не было. Прошло несколько лет – выездами на дачу, где солнце на минуты возвращало мне целительный детский сон, с более тесным общением с кузенами и сестрой, с вечными очередями, где я паслась со своей бабушкой целые дни, – пока наше жилище, а вместе с ним и я, не начало, наконец, как – то жить и дышать.

Мать моя, тяжко работая – тогда был чуть ли не двенадцатичасовой рабочий день, а для интеллигенции он и вообще длился бесконечно, – ночами делала отчаянные усилия, чтобы придать нашему дому вид человеческий и даже пристойный. Появились крахмальные вышитые наволочки, камчатные скатерти, серебро, цветы. Даже зимой, хризантемы и примулы, большой обеденный стол. Помню, высокие хризантемы стояли внизу под столом и свешивали свои изогнутые круто головки. Появился большой дымчатый кот, очень свирепый, несмотря на операцию. Он давил крыс и не выносил шума – вцеплялся в ноги до крови. Привезли пианино, и начались занятия, мучительные, с безграмотной учительницей, которая сама пошла вряд ли дальше Детского альбома Чайковского, но была настолько переполнена самолюбием, что оно ей мешало говорить, как иным мешает зоб. Она тихими резкими вскриками мстила нам за все-про-все и дай ей волю сломала бы мне все десять пальцев – я ясно слышала в ней это жгучее желание. У маменьки же по отношению к ней был приступ корректности, иногда ослеплявший ее до потери ситуации, и она ей все прощала, пока на экзамене в музыкальную школу не оказалось, что мне вправду почти безнадежно выломали руки. Если бы я могла, я бы провалилась сквозь землю от этих уроков, но сама, одна, я очень любила подойти к пианино и часами нажимала всего несколько нот, главной из которых была си-бемоль: все сказки – мне уже тогда много читали – оживали для меня именно в этой ноте. Осенняя песня Мендельсона и вальсы Шопена, которые папа, глубоко закусив губу, иногда поигрывал, запаздывая мелодию, что создавало дополнительный тоскливый эффект. Замки и озера, замолкшие фонтаны и статуи с отбитыми руками, воплощенные для меня въяве в пустырях в гипсовой, поверженной в крапиву статуе одноногого мальчика в длинных ненужных трусиках, – я много рассматривала тогда книгу «Эллада», – дымные умирающие ивы, свободные закаты. Смутный призрак потерянного рая, и иное воплощение ЭТОГО НИКОГДА – все для меня соединялось в ноте си-бемоль, холодной, меланхолической, особенно безнадежной. И эта же нота, а также другие, например, верхнее до, имеющее для меня солнечно-травянистый смысл, или нижнее, твердое, бодрое, волевое – все эти ноты начинали бессмысленно рявкать, лишь только я соединяла их в веленую мне мелодию судорожно сведенными пальцами...».

...Третий или четвертый машинописный экземпляр «Автобиографии» на плохой серой (а сейчас уже и вовсе жёлтой и хрупкой) бумаге я получила от Кари вместе с ее эссе о ленинградских нелегальных художественных салонах; было это в 82-м году, во время встречи, которая оказалась последней, но мы тогда этого не знали.

Ну а мне трудно найти точный образ этой квартиры, в которой мы с Осей тогда очутились после блужданий по проходным дворам. Жизнь в ней проходила в основном при электрическом свете, ветхость стен была равна ветхости мебели, и при всем этом возникало странное ощущение особого уюта и защищённости от внешнего мира. У каждого члена семьи свой угол, кое-где старинные безделушки, редкие книги.

Кари ждет ребенка. Она пополнела, лицо усталое и очень бледное. Двигается осторожно и очень непривычно видеть ее «на хозяйстве». Мы познакомились с Толей, худощавым, светлоглазым и русобородым, в клетчатой ковбойке и джинсах. И с шестилетней Ладой, тоже русоволосой, но темноглазой, худеньким, молчаливым, серьезным ребенком. Страсбургский пирог оказался вовсе и не пирогом, а толстым розовым паштетом, обложенным белым шпиком. Чтобы приготовить эту изысканность, Кари, оказывается, в 6 часов утра занимала очередь в магазин мясокомбината, чтобы добыть необходимые продукты; их «выбрасывают» не всегда, но на этот раз «выбросили» и она была очень довольна тем, что затея удалась. Мы ели пирог-паштет запивая белым вином, и обменивались новостями. Самая главная из них – Кари знает, что у нее будет сын, и знает его имя – Алексей.

…Я увозила из Ленинграда в Таллинн машинописную копию фрагментов ее новой вещи под названием «Поэма о замкнутом пространстве». Построенная по законам музыкального произведения программная поэтическая симфония в семи частях, где каждая имеет свое название и свой поэтический размер:

1. Посвящение 5 стопный ямб

2. Нисхождение в двух ступенях

Верлибры

Свободный ямб

3. Плач по своему телу. Пятистопный ямб

4. Плач по своему пространству. Верлибры

5. Альба. Хориямб

6. Коллаж из двух народных песен.

Дольники.

7. Ликование. Амфибрахий.

Я до сих пор не знаю, были это рабочие пометки Кари, или открытый прием – приглашение в свою мастерскую? Поэма посвящена четырём поэтам. У меня сохранились «Посвящение» и «Плач по своему пространству», и я не могу удержаться от соблазна привести их полностью. Похоже, Кари писала свою поэму абсолютно свободной от каких – либо иллюзий, в том числе и в отношении возможности ее публикации.

ПОСВЯЩЕНИЕ

И. Бродскому

А. Волохонскому

Г. Воскову

А. Хвостенко

Бесценные учители мои

Тебе изгнанник нервный и понурый

Певец пронзительный гудящий древний лук

Изогнутый отравленной стрелою

Тебе блистательный и радостный схоласт

Ты птаха среди знаков зодиака

К моей свече сложив крыла и плащ

Слетающий. И ты мой прежний друг

Наставник терпеливых чаепитий

Замолкнувший. И ты родной певец

Открытый легкий стаи отлетевший

В своем гнезде неведомый теперь –

Прилежные мои благоговенья.

4. ПЛАЧ ПО СВОЕМУ ПРОСТРАНСТВУ

Никогда никогда

Говорят что существуют

Туристические рейсы в Антарктику

И значит голубые айсберги

Политы желтой мочой

Организованное стадо

Деловито ловит пингвинов

В квадратные кадры

Изумительных по яркости слайдов

Но нам но нам

Не добраться и до Северного полюса

А те кто там побывали

Не были больше нигде.

Та же глянцевая пленка

Химических красок Кодак

Единственное око

В джунгли или пустыни.

Никогда я больше не буду

Девой что силой чистоты

Побеждает песчаного льва

Никогда больше

Моя безупречная верность

Не кинет меня на костер

Мне незнаемо вовеки

Страшное потрясение

Первого касания рук

Я уже не могу

Беззаветно отдаваться дружеству

Я знаю что завтра

Друг покинет меня

Брат мой брат мой любимый брат

Наперсник несытого детства

Ушел от меня навсегда

Так будет так будет

Вырастают голенастые дети

Наши первенцы погибают

На острых ланцетах хирургов

Телефоны звонят

Сообщить несколько слов

С которыми обрываются

Лоскутки былых любовей

Так будет так будет

И иначе уже никогда.

О моя бессмертная Психе

Слишком много я знаю

Чтобы снова и снова

Ломать кровавые перья

О ножи и ржавые гвозди

Слишком много я знаю

И слишком мало могу.

А если это любовь –

То земля горит под ногами

Слишком много я знаю

О том что такое грех.

О моя бессмертная Психе

Все это уже умирает

Умирает сейчас

Не дождавшись последнего дня

Из этого кокона

Ты вылетаешь заснув

Но мы не знаем

Этого мы не знаем.

Тогда совершается

Последняя справедливость

И тот кто жену

Бил по свежим швам

Отекшего живота

К тому она

Приходит в последний час.

И смертный пот

Выпивает плача от жалости

Старуха у которой

Дочь блядь а сын в тюрьме

И брошенный внук

Играет вчерашним калом

Пока она

Плачет и кается в церкви

К ней приходят

Из самой – самой богатой иконы

Отборные ангелы

Исключительно только к ней

И в светлый рай

Где святые в амбарных книгах

Аккуратно записаны

Жирным сусальным золотом

Из этой юдоли

Пропитанной смрадом несчастий

Ее ведут

Под сухие но белые руки.

Но ты если

Тебе даруется роскошь

Умереть естественной смертью

Ты умрешь не так.

Самый тайный

Из твоих омерзительных помыслов

Сначала сбудется трижды

У тебя и в тебе.

Ты будешь умирать многажды

Раздавленными тобой комарами

Над тобой покуражится

Самая слабая тварь

Когда ты забудешь

Начало своих мучений

Тебе дадут знание

Непонятное никому

Ты будешь мычать

Отчаянно жестикулировать

Тебе скажут:

Да, да веселящий газ.

И ты поймешь

Что это не было смертью

Но уже никогда не поверишь

В то что ты живешь

О дети дети

Дети, как мы жестоки

Бедные матери

У которых украли время

Бесценное время

Время вашей любви.

* * *

Умылося небо и блещет прекрасной мечтой

Красиво красиво как дерево выгнулось в твердь

Береза оделась берестою как наготой

А рядом хохочет и бьет топориная смерть.

Источник отчаялся звук первозданный издать

А рядом хохочет и бьет топориная тать

И кличет осина кукушку на рваном ветру

Оранжевым соком исходит ольха – никогда не умру!

Кукушка зашлась на суку никогда перестать

А рядом хохочет и бьет топориная рать.

И смелым бессмертием ранится лучик четы

Идет к ипподрому я многие многие ты.

Там спелою лошадью плотный заполнен садок

Там скачут в камзолах беря у курносой урок

И зрак золотистый косится на радостный гром

Копыта сметают барьеры ревет ипподром

Лошадки дрожат раздраженно и темен их пах

В них страх притаился зашитый неведомый страх

Ах как же когда же и где же достанет топор

Лошадки по кругу проедут и весь разговор.

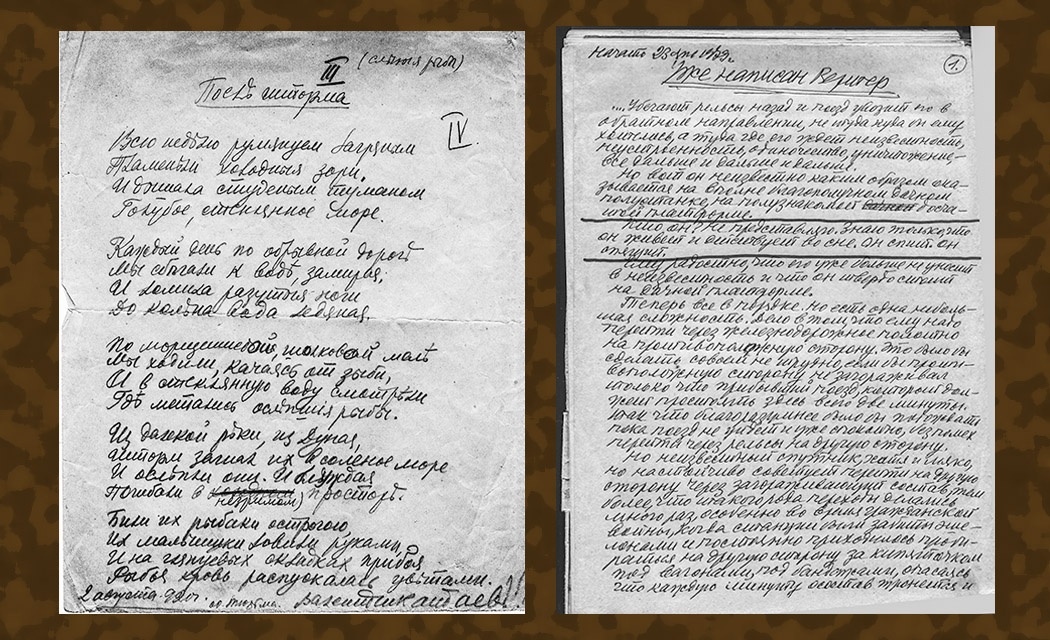

Кари Унксова, середина 70-х