Несколько старых писем.

Сколько я себя помню, мир всегда состоял из запахов. Запахи эти были неожиданными, сохраняясь в памяти навсегда. Мокрый снег и по сей день для меня пахнет персиком, а волосы ребёнка – июньским закатом. Карамель пахнет одиночеством, а шёлковой шарф деревянной шкатулкой. Менялись не запахи – менялась я сама. Чувственный призыв кофе был непереносим в девятнадцать, когда мир катился в бездну, а в тридцать девять стал привычен, приятен, лёгок: остроумная беседа, шорох страниц на веранде кафе, кивок и полуулыбка, все хорошо.

Но есть один запах, пронесённый через всю жизнь; запах, который я хотела бы встретить в раю, если доведётся проснуться именно там; запах, без которого впадаешь в тоску и отчаяние – запах книг. Книг разных – старых, новых, неразрезанных и прошедших века, запах их пыли и типографской краски, и особенный запах бумаги, который вдыхаешь, гладя страницу, прежде чем начнёшь читать. Ведь ты сознательно оттягиваешь удовольствие, чтобы оно ощутилось еще полнее.

Тот букинистический магазин на Большой Грузинской, в полуподвале был началом счастья. Почему-то меня к нему неизменно подгонял дождь – пока добежишь от Зоопарка или Пресни, промокнешь насквозь: зонт, как всегда, остался дома, ведь с утра была такая чудесная погода. А внутри – полутёмно, и пахнет самым любимым на свете – книгами; и свет неяркий и какой-то очень приветливый. Сейчас возьмёшь в руки первую попавшуюся книгу – хоть изданный в 1951 году философский словарь, полный классовой борьбы и буржуазных предрассудков, хоть затрёпанные до полусмерти этюды Черни, которые ты играла тридцать лет назад; неважно, что возьмёшь – в душу сразу прольётся удивительный покой.

– Душечка, Елена Викторовна, – говорил владелец магазинчика Борис Александрович, – библиофилия, наверное, грех: уж слишком привязывает нас к объекту нашей страсти, но кто ж без греха, скажите?

Борис Александрович являл собой тип русского барина, который должен был остаться лишь в мемуарах эмигрантов первой волны: прекрасно образованный, щедрый, великодушный, понимающий красоту мира, с бородой а-ля Константин Леонтьев и неизменной трубкой. Аромат ее табака был источником удивительного наслаждения – с моей-то помешанностью на запахах. Происходил Борис Александрович из хорошей старомосковской семьи, носившей фамилию из «Бархатной книги»: род его дал миру военных, профессуру, государевых людей; дал спокойно и достойно, не вакся царских сапогов и не предавая присяги. И даже в старом свитере Борис Александрович выглядел лучше господинчиков, наскоро сляпавших себе нелепые гербы: их опереточные галстуки-бабочки и эспаньолки на таком фоне казались еще смехотворнее.

– А вот вам, душенька, то, что явно порадует – с трудом отыскал, но посмотрите, какая сохранность! Иллюстрации Боклевского к Гоголю в издании Готье. Хоть себе оставляй такую ценность.

И мы долго еще говорили о мистике «Мёртвых душ», потягивая чай, и сумерки заполняли Москву, а время шло незаметно и останавливалось внезапно.

И запах старых книг оставался запахом времени.

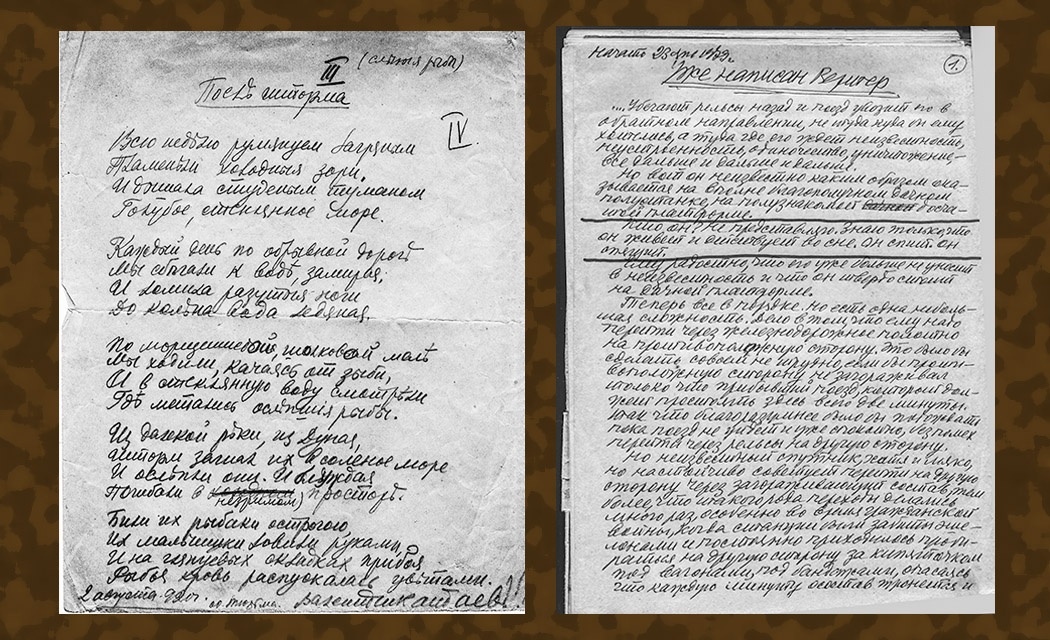

Тем летним вечером Борис Александрович был задумчив и невесел. Протянул мне рот-фронтовскую коробку:

– Друг моего покойного отца, Пётр Николаич его звали… Похоронили на прошлой неделе, вещи разбирали. Это вот семье не нужно оказалось. Я лишь заглянул, там письма. Не стал читать. Вам отдать решил. Вы сможете сохранить их? Вы их сохраните.

Это не был вопрос. Я кивнула.

– Они вместе воевали. Второй Украинский. Освобождали Вену…

Вы позволите, я закурю?

Борис Александрович каждый раз спрашивал у меня разрешения закурить, хотя знал, что запах его трубки я просто обожаю.

– Вы сохраните их.

И я снова кивнула.

Любопытство раздирало меня, но я дотерпела до дома: читать эти письма в метро вдруг показалось мне таким же диким, как заходить в церковь, засунув руки в карманы. Вроде бы и нет никаких предписаний, но ведь невозможно.

Во всей моей квартире осталась зажжённой только одна настольная лампа, и телефоны я отключила.

31/VIII-1944 г.

Дорогой мой, любимый Петя!

Письма от тебя не успевают доходить так быстро, как я узнаю о твоих перемещениях из сообщений по радио. Сегодня сказали, что наши войска заняли город Бухарест. Я смотрела на карте – ты уже далеко от нас, за пределами нашей Родины, и все же – такая радость! Теперь мы все чувствуем, что войне скоро конец. В Москве был салют, но они теперь часто бывают. Настроение у всех приподнятое…

…Наташа завтра идёт в первый класс. Еле уложила ее спать, так она волнуется. Мы с Верой Семёновной сшили ей платье из моего коричневого – помнишь, оно тебе еще не нравилось? Получилось хорошо, ткань почти новая, такой плотный заграничный фай. А на передник пошёл отрез поплина, из которого я думала сшить себе платье к твоему возвращению. Но ничего, вместо платья хватит на блузку, зато у Наташи передничек очень хороший. Она будет самой красивой первоклассницей в Москве – так жаль, что ты ее в этот день не увидишь…

…Я все время думаю о тебе, мой дорогой. Мне почему-то кажется, что в тот момент, когда я думаю о тебе, с тобой ничего не может случиться. Никакая пуля, никакой снаряд тебя не заденут. И потому я думаю все время, пока не сплю. Но даже и во сне я вижу тебя и говорю с тобой – вот уже три года. Я верю, я знаю, что ты вернёшься с победой.

И пусть тебя всегда хранит моя любовь.

Целую тебя крепко-крепко.

Твоя Надя.

28/XII-1944 г.

Мой любимый, единственный Петя!

Ты пишешь, чтобы я не волновалась о тебе. Как такое возможно, когда я знаю, что бои за Будапешт идут очень тяжёлые? Муж Лизы Новицкой воюет там же, и Лиза сегодня нам читала вслух его письма. Я верю, верю в нашу победу! Я знаю, что враг будет разбит!

Но я не могу не беспокоиться, мой родной. Это предназначение в жизни: думать и беспокоиться о тебе. …

…Вчера мы с Верой Семёновной ходили в кино. Замечательная была картина, «В шесть часов вечера после войны». Мне очень понравилось, как играл артист Самойлов. И еще я думаю теперь, что война закончится в мае, как было показано в этой картине.

…Наташа учится очень хорошо и прилежно. Она напишет открыточку к Новому году, несколько раз начинала писать черновик, но боится, что выйдет «не так». Я уговорю ее, что для тебя любое ее письмо – радость.

…Чаще всего вспоминается, как мы гуляли в Нескучном, еще до рождения Наташи. Я снова иду и держу тебя за руку…

…Посылаю тебе шерстяные носки: совершенно случайно удалось купить немного шерсти, и я их связала за три вечера. Наверное, в Будапеште сейчас холодно. Прошу, береги себя.

Целую тебя очень крепко.

Всегда твоя Надя.

15/II-1945 г.

Мой дорогой, мой любимый Петя!

Мы все так ликовали, узнав, что наши войска наконец-то взяли Будапешт! Я так горжусь тобой и всеми нашими бойцами. Был салют, целых двадцать четыре залпа, мы с Наташей считали. Она говорила всем во дворе: «Это салют для моего папы!». Спасибо тебе, родной, и спасибо всей нашей Красной Армии за ваши победы.

…Была в гостях у Синицыных. Я не видела их с тех пор, как они вернулись из эвакуации. Иван Аркадьевич постарел, но держится молодцом и передаёт тебе поклон. Говорил, что надеется продолжить вашу с ним работу после окончания войны. Ольга Алексеевна сильно сдала. По словам Ивана Аркадьевича, это после того, как Котьку убили под Сталинградом. Она почти все время молчит, и я не знаю, чем её можно утешить…

…Посылаю тебе Наташин рисунок. Эти цветы она нарисовала в школе специально для тебя.

Люблю тебя больше всего на свете.

Твоя Надя.

20/V-1945 г.

Здравствуй, Петя.

Мне невероятно трудно писать тебе сейчас. Мне все еще кажется, что твоего письма, которое пришло сразу после Победы, не было. Может, оно мне приснилось? Так хочется, чтобы это было сном. Но нет, оно лежит передо мной на столе, зачитанное-перечитанное уже почти до дыр, потому что я так и не могу понять до конца, что же с тобой произошло…

…Это не злость оставленной жены, это именно непонимание. Как, как ты так можешь? Неужели эта твоя медсестричка оказалась тебе важнее нас с Наташей? Ты пишешь: «Это не ППЖ, а настоящая любовь на всю жизнь». Но ведь о том, что ко мне у тебя любовь на всю жизнь, ты тоже говорил восемь лет назад…

…Ты пишешь: «Война все изменила». Нет, я не могу согласиться. Война изменила многое, но заставила понять, что же самое главное для нас. Для меня, по крайней мере. Петя, я ведь пыталась оберегать тебя: я не писала тебе всего, что мы пережили с Наташей в Москве за эти годы. Конечно, нашу жизнь тут невозможно сравнить с передовой, где был ты, но поверь мне, многие знакомые, уехавшие своевременно в эвакуацию, ахали, узнав, как было тут. Я не писала тебе, как у меня украли карточки в трамвае, в самом начале месяца, и чтобы хоть как-то накормить Наташу, я продавала вещи, и давали за них копейки, а сама пила с утра горячую воду с сахарином и так шла на службу. О том, как у меня зимой сорок третьего распухли ноги, и я ходила с трудом, но ходила – я почему-то думала, что я не имею права болеть, пока ты на фронте. И оно потихоньку прошло само …

…Что я скажу Наташе? Что ее папа жив-здоров, но к нам не вернётся? Как мне ей это объяснить? Она каждый день спрашивает о тебе, а я теперь не знаю, что ответить…

…Петя, а может, мне это письмо все же приснилось? Ведь бывают дурные сны. Сейчас я проснусь, а его не будет. И мы с Наташей будем ждать твоего звонка в дверь.

Твоя жена Надя.

10/VI-1945 г.

Петя, не нужно было писать: «Прости, что предал тебя и Наташу». Это – лишнее. Если ты твёрдо решил, что тебе мы больше не нужны, слова о прощении становятся пустыми.

Ты знаешь, я читала в журнале рассказ об одном бойце, который попал в плен и перешёл на сторону врага. Он решил, что так ему будет лучше. Я не хочу показаться злой, но этот рассказ мне вспоминается сейчас. Ты ведь тоже решил, что так будет лучше для тебя. А предать Родину или семью – разница не очень большая.

…Самое ужасное, что я не могу разлюбить тебя. Слишком сильно мы друг в друга проросли. Я не хочу убеждать ни себя, ни тебя, что ты еще можешь одуматься и вернуться. Но разлюбить тебя я тоже не в состоянии. Это уже выше меня самой.

Постарайся беречь себя, Петя.

Прощай.

Надя.

Ночь окутала столицу темным бархатом. Где-то во дворе подростки стучали баскетбольным мячом. В носу у меня щипало. Хотелось встать, умыться, приготовить чай.

Я осторожно сложила письма по датам, думая, как рыжели такие чернила со временем. В коробочке была фотография девочки в старой школьной форме, с огромным портфелем. На обороте почти выцветшая надпись: «Дорогому папе от Наташи. Гор. Москва».

От свежего чая пахло почему-то горячим металлом и солью.

А букинистического магазина больше нет. Городским властям он показался невыгодным. Арендная плата стала неподъёмной, Борис Александрович закрыл магазин и сел дома – писать исследование о «Пиковой даме».

На том месте сейчас ресторан с официантами из Средней Азии, которые, по мнению руководства, должны изображать японских самураев.

Июнь 2018