БЕГУНЫ

Три фрагмента из книги

Откуда мы родом?

Откуда мы родом?

Откуда пришли сюда?

Куда мы идем?

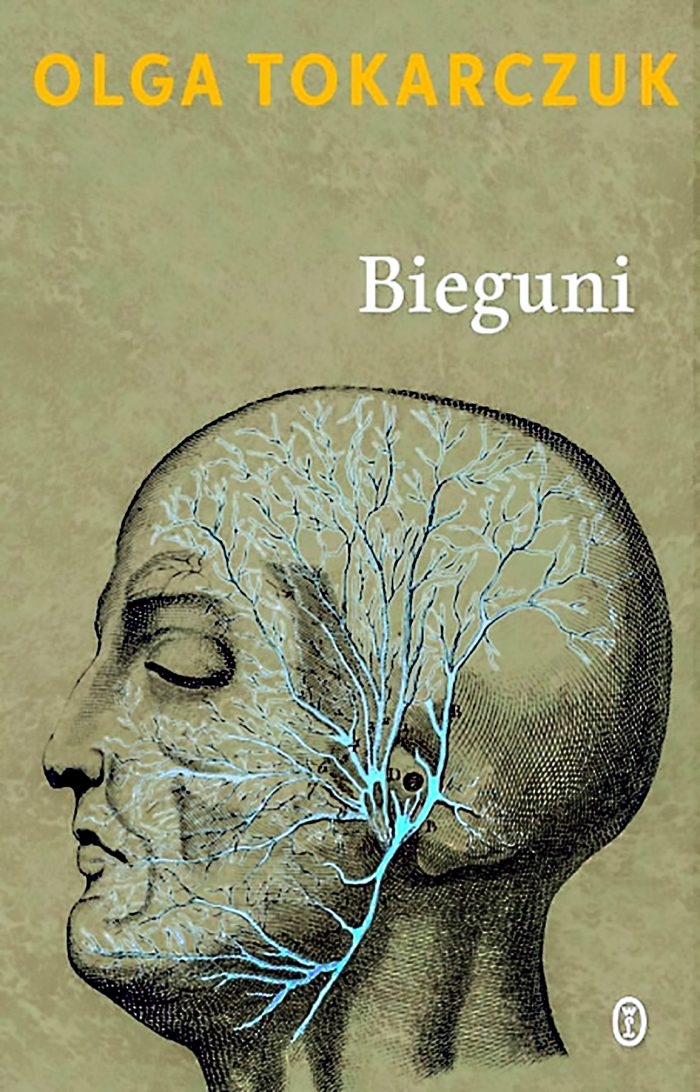

В романе одного из самых оригинальных мировых писателей Ольги Токарчук размышления о путешествиях переплетаются с загадочными историями, связанными между собой темами смерти, движения, продлевания жизни и тайны человеческого тела. Мы все путники в этом мире: кто-то странствует с целью, кто-то без. Кто-то движется сквозь время, кто-то сквозь пространство. Что значит - быть путником, путешественником, бегуном? Завораживающий и потрясающий воображение роман Ольги Токарчук - настоящий шедевр.

Голова в мире

Психологию я изучала в большом и мрачном коммунистическом городе, факультет занимал здание, где во время войны располагался штаб СС. Район выстроен на руинах гетто, и человек наблюдательный без труда заметит, что уровень земли здесь примерно на метр выше, чем везде в городе. Метр развалин. Мне всегда было там не по себе, среди многоэтажек и убогих скверов вечно гулял ветер, а морозный воздух казался особенно колючим, щипал лицо. Это место, хотя на нем стояли жилые дома, по сути, все еще принадлежало мертвецам. Здание факультета снится мне до сих пор — широкие, будто бы вырубленные в скале коридоры, отполированные множеством ног, стертые края ступеней, выглаженные ладонями перила — следы, отпечатавшиеся в пространстве. Вероятно, поэтому к нам и наведывались призраки.

Когда мы запускали крыс в лабиринт, всегда находилась одна, которая опровергала своим поведением теорию и плевать хотела на наши хитроумные гипотезы. Она вставала на задние лапки, совершенно не интересуясь наградой на финише экспериментальной трассы, безразличная к привилегиям рефлекса Павлова, она обводила нас взглядом, а потом возвращалась обратно или же принималась неспешно обследовать лабиринт. Что-то искала в ответвлениях коридора, старалась привлечь к себе внимание. Растерянно пищала, и тогда девочки, нарушая инструкции, вытаскивали ее из лабиринта и держали в руках.

Мышцы мертвой распяленной лягушки сокращались и расслаблялись, повинуясь электрическим импульсам, но не так, как описывал учебник, — намекая на что-то: в движениях конечностей явственно читались угроза и издевка, опровергавшие святую веру в механическую непорочность физиологических рефлексов.

Нас учили, что мир можно описать и даже объяснить с помощью простых ответов на умные вопросы. Что по сути своей он хаотичен и мертв, подчиняется нехитрым закономерностям, которые следует растолковать и наглядно представить — желательно с использованием диаграмм. От нас требовали проведения экспериментов. Формулировки гипотез. Их проверки. Нас посвящали в тайны статистики, полагая, что она поможет успешно справиться с описанием мироустройства и что девяносто процентов всегда перевесят пять.

Но сегодня я уверена в одном: ищущий порядка да бежит психологии. Лучше избрать физиологию или теологию, которые хотя бы способны обеспечить устойчивую почву под ногами — материю или дух, — чтобы не поскользнуться на психике. Психика — объект весьма туманный.

Правы были те, кто утверждал, будто на факультет этот идут не ради будущей профессии, интереса или стремления нести людям помощь, — причина совсем иная, очень простая. Подозреваю, что все мы имели некий глубоко скрытый дефект, хотя, вероятно, производили впечатление умных и здоровых молодых людей — замаскировав, ловко закамуфлировав свой изъян на вступительных экзаменах. Клубок эмоций, плотно переплетенных, свалявшихся, — вроде тех диковинных опухолей, которые порой обнаруживаются в человеческом теле и которые можно увидеть в любом мало-мальски приличном патологоанатомическом музее. Но, вполне возможно, наши экзаменаторы были подобны нам и хорошо отдавали себе отчет в своих действиях. А следовательно, мы — их преемники. На втором курсе, изучая функционирование защитных механизмов и с восторгом открывая могущество этой сферы психики, мы начинали понимать, что без рационализации [3] , сублимации, вытеснения, без всех этих фокусов, которыми мы себя тешим, — умей мы взглянуть на мир с открытым забралом, честно и бесстрашно, — умерли бы от разрыва сердца.

В процессе обучения мы узнали, что состоим из оборонительных сооружений, щитов и доспехов, подобны городам, чье архитектурное разнообразие ограничивается стенами, башнями да укреплениями, — этакое государство бункеров.

Все тесты, опросы и обследования мы опробовали друг на друге, и после третьего курса я была уже в состоянии назвать то, что меня беспокоило, — мне как будто открылось собственное сокровенное имя, используемое лишь для обряда инициации.

Я недолго занималась тем, чему меня обучили. В одной из поездок, застряв без гроша в большом городе и устроившись в гостиницу горничной, начала писать книгу. Это была повесть, которую хорошо читать в дороге, в поезде, — я словно бы писала ее для себя. Книга-тартинка — умещается во рту целиком, не приходится откусывать.

Мне удавалось хорошенько сосредоточиться и сконцентрироваться, на некоторое время обратившись в гигантское ухо, что прислушивается к шорохам, эху и шелесту, к далеким голосам, доносящимся откуда-то из-за стены.

Но я так и не стала настоящей писательницей или, лучше сказать, писателем — мужской род придает этому слову весомость. Жизнь вечно ускользала от меня. Я обнаруживала только ее следы, жалкие личиночные шкурки. Стоило мне засечь ее координаты, как она меняла местоположение. Я находила лишь знаки, вроде надписи на дереве в парке: «Здесь был я». На листе бумаги жизнь оборачивалась незаконченными историями, сновидческими новеллами, туманными сюжетами, зависала на горизонте вверх ногами или в поперечном сечении, не позволяя охватить целое.

Каждый, кто когда-либо пытался написать роман, знает, сколь мучителен этот труд — хуже занятия просто не придумаешь. Ты обречен на постоянное заточение внутри себя, в одиночной камере. Это контролируемый психоз, паранойя и мания, приспособленные к полезному делу, а потому лишенные перьев, турнюров и венецианских масок, по которым их можно было бы опознать, — скорее уж нацепившие фартук мясника и резиновые сапоги, с тесаком в руках. С такой писательской перспективы, как из подвала, разве что видны ноги прохожих да слышен стук каблуков. Порой кто-нибудь остановится, наклонится и заглянет внутрь, тогда есть шанс увидеть человеческое лицо и даже обменяться с незнакомцем парой фраз. Однако на самом деле разум занят игрой, которую ведет сам с собой в поспешно сооруженном паноптикуме, расставляет фигурки на эфемерной сцене: автор и герой, повествовательница и читательница, та, что описывает, и та, что описана, ноги, туфли, каблуки и лица случайных прохожих рано или поздно становятся частью этой игры.

Я не жалею, что выбрала это специфическое занятие, — профессия психолога не для меня. Я не умела истолковывать, выкликать из тьмы разума семейные фотографии. Чужие исповеди… Нередко — признаюсь с грустью — они навевали на меня скуку. По правде говоря, зачастую мне хотелось поменяться с пациентом ролями и рассказать о себе. Я с трудом удерживалась, чтобы внезапно не схватить его за рукав и не прервать на полуслове: «Да что вы! А у меня совсем другое ощущение! А мне вот какой сон приснился! Послушайте…» Или: «Да что вы можете знать о бессоннице! И это вы называете приступом паники? Вы, наверное, шутите. Вот я недавно такое пережила…»

Я не умела слушать. Выходила за рамки, совершала переносы. Не доверяла статистике и апробированным теориям. На мой вкус, тезис «одна личность — один человек» отдает минимализмом. У меня была склонность затуманивать бесспорное, подвергать сомнению веские доказательства — привычка, извращенная йога для мозга, изысканная роскошь внутреннего движения. Подозрительное разглядывание всякой точки зрения, смакование ее и наконец предсказуемое открытие: ни одно суждение не есть истина, любое — фальшивка, подделка. Мне не хотелось обзаводиться твердыми взглядами: балласт. В спорах я становилась то на одну сторону, то на другую — и знаю, что собеседникам это не нравилось. Я замечала происходящее в моей голове странное явление: чем больше находилось аргументов за, тем больше возникало всевозможных против, и чем больше я прикипала душой к первым, тем привлекательнее казались вторые.

Как я могла обследовать других, если сама мучилась с каждым тестом? Личностные опросники, анкеты, колонки вопросов и шкалы ответов казались мне слишком сложными. Я быстро обнаружила в себе этот изъян, поэтому в университете, когда мы в рамках практики опрашивали друг друга, давала случайные ответы, наобум. В результате получались диковинные профили — кривые, вычерченные на оси координат. «Уверена ли ты, что лучшее решение — то, которое легче всего изменить?» Уверена ли я? Какое решение? Изменить? Когда? Насколько легче? «Войдя в комнату, ты остановишься в центре или сбоку?» В какую комнату? В какой момент? Пустая она или вдоль стен расставлены красные плюшевые диваны? А окна — какой из них открывается вид? Вопрос о книге: предпочту ли я книгу вечеринке или это зависит от книги и от вечеринки?

Что за методы! Подразумевающие, что человек себя не знает, но стоит подсунуть ему хитроумный вопросник — и он тут же прозреет. Сам задаст себе вопрос и сам же на него ответит. По рассеянности выдаст себе тайну, о которой понятия не имеет.

И второй тезис, смертельно опасный: будто мы неизменны, а наши реакции — предсказуемы.

Синдром

История моих путешествий — не более чем история болезни. Синдром, которым я страдаю, вы без труда отыщете в любом справочнике клинических синдромов, как утверждают авторы медицинских трудов, в наши дни он встречается все чаще. Я бы рекомендовала старое (семидесятых годов) издание «The Clinical Syndromes» [4] . Это своего рода энциклопедия синдромов, а для меня просто-таки неисчерпаемый источник вдохновения. Кто еще осмелится дать столь целостное, панорамное и объективное описание человека? Уверенно оперируя понятием личности? Претендуя на убедительную типологию? Полагаю, никто и никогда. Понятие синдрома идеально подходит для психологии путешествий. Синдром компактен, мобилен, не привязан к громоздкой теории, эпизодичен. Им можно воспользоваться для объяснения того или иного факта, а после — выбросить в мусорную корзину. Одноразовый инструмент познания.

Мой синдром именуется персеверативной [5] детоксикацией. В буквальном, непритязательном переводе — настойчивое обращение сознания к определенным представлениям, вплоть до судорожного их поиска. Это разновидность «синдрома жуткого мира» (The Mean World Syndrome) — специфического инфицирования средствами массовой информации, в последние годы достаточно подробно описанного в литературе по нейропсихологии. Недуг сей носит, в сущности, весьма обывательский характер. Пациент проводит долгие часы перед телевизором, щелкая пультом и выискивая каналы с самыми страшными новостями: о войнах, эпидемиях и катастрофах. Завороженный этими картинами, человек не в силах оторваться от экрана.

Сами по себе эти симптомы не опасны и никак не мешают нормальному течению жизни — при условии сохранения дистанции. Этот досадный недуг неизлечим, науке в данном случае остается лишь с горечью констатировать сам факт наличия синдрома. Когда человек, устрашившись себя самого, наконец попадает к психиатру, тот рекомендует ему уделить внимание «гигиене» жизни: отказаться от кофе и алкогольных напитков, хорошо проветривать спальню, ухаживать за садом, вязать на спицах или ткать.

Комплекс симптомов, которые наблюдаются у меня, связан с тягой ко всему искаженному, несовершенному, дефектному, ущербному. Меня влекут погрешности в деле творения, небрежность форм, тупиковые пути. То, что по каким-то причинам осталось в зачаточном состоянии или, напротив хватило через край. Все неправильное, слишком маленькое или слишком большое, перезревшее или недоразвитое, чудовищное и отталкивающее. Формы, не ведающие симметрии, множащиеся, прирастающие по бокам, ветвящиеся или, наоборот, отказавшиеся от разнообразия в пользу единства. Меня не интересуют события повторяющиеся, учтенные статистикой, обряды, вызывающие на лицах участников довольные фамильярные улыбки. Моя чувствительность носит характер тератологический [6] , монструозный. Меня не оставляет мучительная уверенность, что именно здесь выплескивается на поверхность и обнаруживает свою природу истинное бытие. Внезапное, случайное оголение. Стыдливое «чпок», краешек нижней юбки, выглядывающий из-под тщательно заутюженных складок. Уродливый металлический каркас, внезапно показывающийся из-под бархатной обивки, извержение пружины плюшевого кресла, бесстыдно обнажающее иллюзорность любой мягкости.

Кунсткамера

Я никогда не была любительницей художественных галерей и, будь моя воля, охотно променяла бы их на кунсткамеры, где собрано и выставлено редкое и неповторимое, диковинное и жутковатое. Бытующее в тени сознания и исчезающее из поля зрения, стоит обратить на него взгляд. Да, я наверняка страдаю этим проклятым синдромом. Меня привлекают не те коллекции, что экспонируются в центре города, а скромные больничные собрания, зачастую перенесенные в подвал как недостойные солидных витрин и выдающие сомнительные пристрастия прежних собирателей. Саламандра о двух хвостах в овальной банке, мордочкой кверху, ожидающая Судного дня, когда воскреснут наконец все препараты на свете. Почка дельфина в формалине. Череп овцы, аномалия чистой воды, двойной набор глаз, ушей и ртов, прекрасный, словно лик многозначного древнего божества. Человеческий плод, украшенный бусами и снабженный каллиграфической подписью: «Fetus Aethiopis 5 mensium» [7] . Годами коллекционируемые капризы природы, двуглавые и безголовые, так и не рожденные, сонно плавающие в растворе формальдегида. Или случай Cephalothoracopagus Monosymmetro [8] , по сей день экспонируемый в музее в Пенсильвании: патологическая морфология плода с одной головой и двумя телами опровергает основы логики 1 = 2. И, наконец, трогательный домашний кулинарный препарат: яблоки урожая 1848 года, спящие в спирту, все диковинные, необычной формы, видимо, кто-то решил, что эти казусы заслуживают бессмертия и что вечно пребудет лишь уникальное.

Именно к этому я терпеливо продвигаюсь в своих странствиях, выискивая просчеты и осечки творения.

Я научилась писать в поездах, отелях и залах ожидания. На откидном столике в самолете. Я делаю пометки под столом во время обеда или в туалете. Пишу на музейной лестнице, в кафе, в машине, припаркованной на обочине. Записываю на клочках бумаги, в блокнотах, на почтовых открытках, на ладони, на салфетках, на полях книг. Чаще всего это короткие фразы, сценки, но иногда и выдержки из газет. Бывает, соблазнившись какой-нибудь выхваченной из толпы фигурой, я меняю свой маршрут и некоторое время следую за этим человеком, готовясь начать повествование. Метод хороший, я его совершенствую. С каждым годом мне, как всякой женщине, все больше помогает возраст — я сделалась невидима, прозрачна. Могу двигаться подобно привидению, заглядывать через плечо, подслушивать, как люди ссорятся, и наблюдать, как они спят, подложив под голову рюкзак, как разговаривают, не догадываясь о моем присутствии, только шевеля губами, формулируя слова, которые я собираюсь произнести от их имени.

Перевод: Ирина Евгеньевна Адельгейм