Повесть о пустяках

Глава 4

16 (16 - 20)

Семка Розенблат — далеко не единственный петербуржец, покинувший Петербург. Петербуржцы вообще разъезжаются: кто переходит границу, кто по примеру Розенблата стремится в Москву, кто — в хлебные края, понаслышке. Петербуржцы не разъезжаются — они бегут: в теплушках, на крышах, на буферах, с мандатами — действительными и самодельными, пешком — в снег, в мороз, в метели. Кто скажет — достигают ли они намеченной цели? В придорожных сугробах, на шпалах, в лесах, в полях — страшные попадаются следы отступления.

![]()

Но даже теперь в Петербурге еще жива его сердцевина. Капля ртути расчленяется на отдельные шарики и крупинки, ртутные шарики скользят по столу и вдруг, скатившись в один угол, влипают друг в друга, снова образуя первоначальную каплю. Так блуждают по питерским пустеющим улицам, иногда сходясь вместе, историки и поэты, писатели, философы и художники, искусствоведы и критики, музейщики, книжники и театралы, в сопровождении учеников и соглядатаев — ядро, сердцевина Петербурга, окружённая кольцом митингующих фабричных окраин и замешанная безликим сплавом горожан, маски которых стёрты страхом и лишениями. Гений продрогшего, оскудевшего города еще парит на подбитых крылах — над скелетами домов, над чугунными призраками памятников, над туманом лондонского Сити.

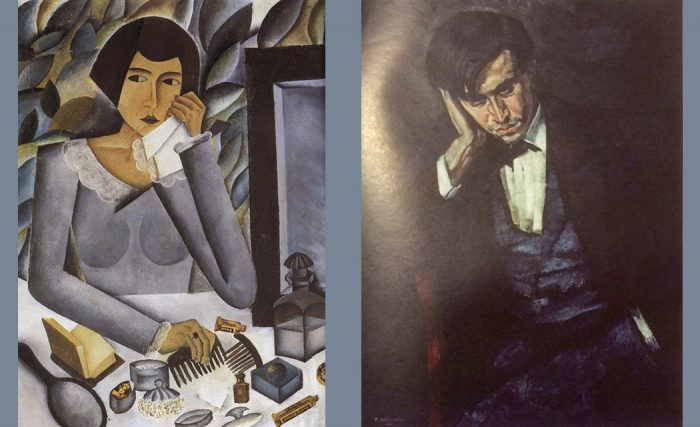

Блуждают бесцельно и вдохновенно, а по ночам записывают в дневники — раздумья и встречи своих блужданий. Само собой разумеется, по целому ряду причин дневники эти долгие годы останутся неопубликованными. Но когда, наконец, они увидят свет, читатели с удивлением отыщут там нежные и трогательные страницы, посвящённые Нусе Струковой, так как составители дневников часто заходили во время скитаний в ее маленькую квартирку, которую все называли гарсоньеркой. О Нусе пишут с лаской и любовью, как пишут о детях; память о ней сохранится незачернённой в истории неповторимых петербургских лет. В тишине своей гарсоньерки Нуся позировала художникам, открывая розовое, почти девичье тело и мирно беседуя о пайках; поэты читали ей вновь сочинённые стихи, и Нуся простодушно смеялась, уверяя, что ничего не понимает в поэзии и любит «Парус» Лермонтова. Нуся садилась на колени к седому, страдающему одышкой очкастому историку и, целуя его в небритую щеку, расспрашивала о Распутине и о Шарлотте Кордэ, причём нередко, слушая рассказ, начинала дремать, опустив голову на плечо историка, бережно прижимавшего Нусю к себе, как дедушка внучку. Книжники толковали ей о преимуществах первого издания над последующими — Нуся охотно соглашалась, не ища возражений. Театралы, размахивая руками, говорили о новых формах сценической площадки, о преодолении рампы и занавеса, о Гордоне Креге и Адольфе Аппиа — Нуся отвечала, что с тех пор, как уничтожили петербургскую оперетку, театр для неё — не существует. Музейщиков и философов Нуся совсем не слушала, обращаясь к ним так: «мои милые гробокопатели» или «товарищи романогерманисты»… У Нуси Струковой были любовники, но были они из числа тех, кому некогда заниматься скитанием и думать о составлении дневников.

17

Нуся Гаврилова за два года до революции, не окончив Смольного института, пепиньеркой вышла замуж за морского офицера Струкова. Выходя замуж, она уже не была невинна, как и большинство ее одноклассниц, за исключением Гали Латунской, Шуры Степной и самой богатой воспитанницы в институте, Леки Бауэрмейстер (в военные годы — Плотниковой). Над Галей и Шурой подруги подтрунивали открыто, над Лекой — тайно, так как ореол богатства, парная карета, приезжавшая за ней по субботам и впоследствии заменённая бенцевским лимузином, представлявшим собою помесь той же парной кареты с железнодорожным вагоном 40-х годов, ежедневные коробки с шоколадом и засахаренными фруктами, поездки за границу и балы с дирижёром танцев из императорского балета и струнным оркестром, дававшиеся в доме Бауэрмейстер, — ставили Леку в исключительное положение среди ее подруг: в институте она держалась высокомерно и недоступно, получала лучшие отметки и часто завтракала у начальницы, а приглашая к себе по праздникам институток, обращалась с ними как с бедными родственницами, принимая от них преданную услужливость и обожание. Подруги называли Леку Бауэрмейстер «княжной Джавахой».

Девичья невинность считалась среди пепиньерок признаком отсталости, а во время войны, когда столько офицеров нуждалось в женском участии и наградах за страдания на фронте, — клеймом непатриотичности. Лека Бауэрмейстер — другое дело: она стояла выше человеческих страстей и, конечно, выше войны. Она берегла свою девственность как драгоценность, недосягаемую для смертных; ее жених будет существом почти неземным или, по крайней мере, обладателем замка на Рейне.

Первым любовником Нуси Гавриловой был армейский поручик, раненный в плечо и награждённый Георгием. Второй был только опереточным баритоном, но в дортуарных шушуканьях именно он занимал первое место, тем более что скучный академический долг по отношению к родине и Святому Георгию четвертой степени был уже отдан, и никто не смел требовать, чтобы молодая девушка жертвовала своей личной жизнью до конца. Третьим любовником стал жених и будущий муж Нуси Гавриловой, морской офицер Струков. Выйдя замуж, Нуся Струкова сохраняла безупречную супружескую верность, несмотря на длительные боевые отлучки мужа и все осложнявшуюся жизнь в Петербурге. Даже настойчивые домогательства совершенно неотразимого гвардейского корнета, барона Корфа, — душки, адски шикарного, шикозного типа и просто шико — оказались тщетными. В 1918 году барон Корф служил переводчиком при Совнаркоме, а Струков содержался в тюрьме Петербургской Чрезвычайной Комиссии как заложник буржуазии. Два раза в неделю Нуся Струкова относила передачу на Гороховую, стояла в очереди, расспрашивала, потом молилась у себя дома и у Знаменья, молилась горячо, как умела, со слезами на глазах. Но, вероятно, бог туговат на ухо: он не услышал и этой молитвы. Когда Струкова расстреляли, Нуся решила мстить большевикам. Она долго обдумывала своё решение и наконец выбрала месть, которая неминуемо приходит на ум каждой женщине ее возраста и о которой Нуся уже слыхала где-то когда-то или прочла в каких-то книжках; месть, казавшуюся ей наиболее осуществимой, романтической и жестокой: Нуся заразится дурной болезнью и, отдаваясь большевикам, будет распространять среди них заразу. Однако большевики встречались крепкие, здоровые, и Нуся никак не могла заболеть. Озлобленный и презрительный чекист, однажды на Гороховой сказавший Нусе Струковой: «Передач больше не таскайте, они ему уже не нужны», этот чекист был настолько страшен черным кружком в глазу, шрамом на скуле и согнутой на всю жизнь беспалой рукой, что Нуся Струкова, вспомнив о нем, содрогнулась при мысли, что именно он может явиться тем человеком, которого она искала. Оставаясь глубоко искренней в своём решении, она принадлежала к тому виду самоубийц, которые, боясь утопиться в реке, потому что вода холодна, наполняют свою ванну тёплой водой и прежде, чем войти в неё, смачивают голову. Тем не менее всякое заранее обдуманное самоубийство, даже самоубийство перед казнью, есть проявление мужества, и люди, упрекающие самоубийц в малодушии, никогда не бывают справедливы. Мужество Нуси Струковой было вполне достаточным для молодой женщины, не окончившей Смольного института. Поборов в себе чувство отвращения, Нуся все же отправилась в приёмную Чрезвычайной Комиссии, заговорила о чем-то с Панкратовым и даже улыбалась, приоткрывая свежий и влажный рот, — улыбаться было стыдно и нестерпимо мучительно. Панкратов прервал ее:

— Гражданка, не болтайтесь попусту. Изложите письменно.

Облегчённо вздохнув, Нуся ушла и больше никогда не встречала Панкратова… Любовники Нуси Струковой, оставаясь у неё на ночь, надевают шёлковую пижаму ее мужа. Один приносит «пожрать», другой вино и кокаин, третий присылает воз распиленных досок, четвёртый — ордер на шубу. На дверях гарсоньерки висят охранные грамоты Балтфлота и Публичной Библиотеки, в спальне у Нуси топится изразцовая печь, в гостиной — камин. Нуся выходит к любовнику из жарко нагретой ванны — в одном атласном кимоно и, распахнув его, ложится на коврике у камина. Доски трещат в огне. Нуся жмурит глаза и шепчет:

— Jе sais que j’tombe*.

По улицам ходят вооружённые патрули, разъезжают броневики с пулемётами.

* Я знаю, что падаю (фр.).

18

Лязгают в улицах броневики. Театры закрыты. Фонари не горят. Среди рабочих начинаются голодные волынки. Волынят, бузят и устраивают итальянку заводы и фабрики — Арсенал, Тентелевский, Треугольник, Сименс Шукерт, Речкина, Керстена, Новый Леснер, Путиловская верфь, Обуховский, Экспедиция, Жорж Борман, Невская ниточная, Адмиралтейский, Кабельный, Артур Коппель, электрическая станция; бастуют Трубочный, Патронный, Лаферм, Балтийский… Волынщики требуют упразднения заградиловок, введения частной торговли и Советов без коммунистов. Военные курсанты и парткомитеты приводятся в боевую готовность. Зиновьев спешно выезжает в Москву. В его личном вагоне едет — «с оказией» — Коленька Хохлов. Зиновьев рассказывает Коленьке о Париже. У Зиновьева печальные глаза, редкие и ленивые движения рук. Он мечтательно говорит о Париже, прихлёбывая чай. Он говорит о лиловых вечерах, о весеннем цвете каштанов, о Латинском квартале, о Женевьевской Библиотеке, о шуме улиц, и опять и опять — о каштанах весной. Зиновьев говорит о тоске, овладевающей им при мысли, что Париж для него теперь уже недоступен. Зиновьев живёт в «Астории», перед ней на площади — Исаакия, похожий на парижский Пантеон, построенный из сажи, купол которого видел ежедневно Зиновьев в окно своего отеля. У входа в Пантеон — зеленая медь роденовского «Мыслителя»… Над петербургским Пантеоном плывёт холодный, жёлтый туман. В тумане маячат бесплотные контуры, вырезанные из картона подобия людей, серые, бесцветные, недокрашенные. Они движутся как заводные куклы. Они маячат в туманных улицах города, как куклы в комнате игрушечного мастера Калеба. Нуся Струкова в гарсоньерке, насвистывая «Интернационал», разглаживает пижаму своего мужа.

У Чарльза Диккенса спросите,

Что было в Лондоне тогда —

Контора Домби в старом Сити

И Темзы жёлтая вода… —

так читает вполголоса озябший политрук пробираясь в тумане, и ямбы опадают к ногам оранжевым листопадом, и — пока в квартире доктора Френкеля гости отгадывают смысл советских сокращений (Р.С.Ф.С.Р. означает: «Разная Сволочь Фактически Сгубила Россию»; Совнарком означает: «Совет Народных Комиков»; ВЧК — «Век Человеческий Короток»; ВСНХ — «Всероссийский Слёт Новоиспечённых Хапуг»; РКП(б) — «Редкая Картина Подхалимства (безграничного)» или «России Капут Пришёл (безусловного)» и т.д.), пока гости пробавляются отгадыванием, заменившим распространённую игру в шарады, пока — в угоду дочкам Френкеля и бабушкам — ведутся разговоры о балете, об императорском Театральном училище, о выездах юных воспитанниц на дворцовой линейке, о Петипа и Чекетти, о Павловой и Карсавиной, о парижских триумфах и превосходстве классики над пластическими импровизациями Дункан, — в передней раздастся громкий звонок хозяина. Девочки, тётки и гости выходят навстречу. Горничная в белой наколке раскрывает дверь. Губы доктора Френкеля трясутся; трепещет на переносице золотой кузнечик пенсне. Доктор Френкель гол, окончательно гол, даже исподнее белье не прикрывает его тела. Черной дорожкой бегут по животу волосы. Но никто, ни один из присутствующих не сумел принять докторскую наготу по-андерсеновски: за новое платье. А между тем это было бы не так далеко от истины. Они слушают его несвязный, дрожащий рассказ, и мохнатый халат, наброшенный на плечи, уже теряет свою непроницаемость, и розовые платьица девочек растаивают, как призраки, а за холодным, жёлтым туманом города незаглушимо шумит человеческая жизнь — прекраснейшая из рек, и взволнованный рассказ доктора Френкеля тускнеет с каждым словом… На другой день в «Известиях» пишут: «По дороге в Москву тов. Зиновьев бодрствовал до 5 ч. утра, работая над материалами для своего доклада Х-му съезду партии». Заметка эта не вполне соответствовала действительности: в своём вагоне Зиновьев до 5 ч. утра говорил с Коленькой Хохловым о Париже — об уличной жизни, о коричневой листве Люксембургского сада, о раздумье японских юношей над французскими томами химии и философии, о золоте рыб в темной влаге фонтана Медичи, об эмигрантских спорах за бутылкой вина, о том, как Ленин бегал на уголок за последним выпуском вечерней газеты. В 5 часов утра Зиновьев сказал: «Айда спать!» — и тут же заснул, не раздеваясь.

19

Подобно всем историческим процессам, война — и тем более война гражданская — подчинена закону инерции. Поэтому никто не удивился, когда в Кронштадте заговорили пушки. Орудия глухо вздыхали где-то в стороне залива, петербуржцы прислушивались к ним, останавливаясь на улицах, перешёптываясь в очередях или открывая фортки своих окон, прислушивались без удивления без страха и без надежд. Какие еще испытания, какая радость могли принести эти новые выстрелы, новая кровь на льду. С наступлением ночи, когда гасло электричество, петербуржцы, забыв о Кронштадте, забыв о пушках, ложились спать, голодные, как всегда, и равнодушные. Больные умирали; роженицы рождали мёртвых и недоносков — без волос, без ногтей, рахитиков и слепцов; любовники целовались. Падал сырой, предвесенний снег; от корней дерев, еще убелённых зимой, подымались по стволам соки возрождения…

В квартире на Фурштадской среди книг, разбросанных повсюду, Коленька Хохлов, писатель Апушин, хранитель музея Генрих Адамович Штеккер, профессор Института Мастеров Сценических Постановок Сашура Гольцев, комментатор Аристофана Яков Платонович Вотье, два Серапионовых брата и две машинистки — Люся Ключарева и Липочка Липская — слушали удары канонады, читали ультиматум Троцкого и взвешивали силы обеих сторон, когда появился, почти вбежал журналист в матросской шинели.

— Товарищи! — воскликнул он. — Я принёс вам самую свежую новость: тустеп умер, да здравствует фокстрот!

Журналист присел к роялю и исполнил первый советский фокстрот:

…Так неслись они,

Погасив огни,

Пенную стихию рассекая,

Мичман у руля,

В рубке корабля,

Правил, песню Джанны напевая:

— Терпи немного,

Держи на борт,

Ясна дорога,

И виден порт,

Ты будешь первым,

Не сядь на мель!

Чем крепче нервы,

Тем ближе цель!..

Обернувшись к собравшимся, он прибавил:

— Если бы очаровательную Наташу не застукали на границе, мы могли бы с успехом выступить с ней в Доме Литераторов. И только после того, как все разошлись, потому что ни у кого не было ночного пропуска, пришёл Дэви Шапкин, у которого пропуск имелся.

— Знаешь что? — сказал Шапкин. — О падении Кронштадта бабушка надвое сказала. Мне что-то не нравится. Шапкину что-то не очень нравится. Такого кацапского дворянчика, как ты, я знаю, пальцем не тронут. Я бы хотел на эти дни поторчать у тебя. Ты понимаешь: мне же нужно сохранить себя для революции.

Коленька Хохлов приподнял угол скатерти и, показав под стол, ответил:

— Лезь.

20

Квартирка Нуси Струковой пропахла эфиром. Человек десять, тесно прильнув друг к другу, лежат поперёк дивана. Женщины полураздеты, платья их расстёгнуты, ноги не прикрыты. Время от времени отдельные пары уходят в соседнюю комнату, даже не притворив за собой дверь. Вернувшись, снова ложатся на диван и капают эфир на вату. На ковре у камина в полузабытьи дочка священника Триодина целуется с балериной Герц. Через них шагают люди в крагах и кожаных куртках. Балерина Герц встает, потягивается, скидывает с себя юбку и вновь опускается рядом с Триодиной. В соседней комнате тлеет фитилёк в банке из-под лавровишневых капель, тонет в зеркале шкафа, смутно отражающем раскинутые женские ноги и над ними красное комиссарское галифе; в гостиной колышется слабое зарево камина, вспыхивают фиолетовые протуберанцы. С улицы доносится далёкий гул канонады.

В два часа ночи под окном рявкает автомобильный гудок.

— Пора, — говорит Юрик Дивинов, — сегодня к утру мы возьмём Кронштадт.

Коленька Хохлов приподымается на локтях:

— Ты уверен?

— Ступайте к черту с вашим Кронштадтом! — кричит Нуся Струкова.— К черту, к черту, к черту!

— Хочешь пари? — продолжает Дивинов. — Застёгивайся, в машине места хватит.

Ночь холодна, мартовский ветер влажен. Торпедо, увеличивая ход, вырывается за город. Дивинов, под действием кокаина, возбуждён до крайности. У Хохлова на свежем воздухе начинается похмелье, слабость и головокружение; привкус эфира вызывает тошноту. Коленька старается сидеть неподвижно. Ему кажется, что он сделан из тонкого стекла, звенящего при соприкосновении с ветром. На поворотах Коленька испытывает ужас от сознания собственной хрупкости: Коленька может рассыпаться, как ёлочный шар. Дома и вооружённые отряды пролетают на качелях. Две-три звезды-сверкающие рыбки — ныряют и плавают в небе. Ночь построена из хрусталя, она так же холодна и непрочна, как Коленька.

Дивинов не умолкая говорит о том, что он назначен комиссаром южной части Кронштадта, о ледяном походе, о расправе с мятежниками, о приказе командарма Тухачевского «стремительным штурмом овладеть крепостью». Коленька чувствует приступ рвоты и с величайшей осторожностью, боясь расколоться, перегибается за борт машины… В Ораниенбауме надевают белые халаты, сходят на лёд и молча начинают двигаться к Кронштадту. Браунинг зажат в руке. Стеклянная мартовская ночь едва мерцает рассеянным лунным светом. Дивинов и Коленька идут сзади цепи. Дивинов слизывает с ладони щепотку кокаина. Коленька с удивлением, страхом и скукой думает о том, зачем и каким образом попал сюда. Коленька нащупывает под ногами воду, лёд трещит. Всплывает влажное, ветреное, весеннее слово «полынья», но теперь оно проносится страхом — на черных крыльях; промелькнул в извилинах памяти ушастый юноша, поспешающий за сорванной ветром кепкой; выросла на мгновение и растаяла прозрачная, стеклянная Биржа. Коленька шарахается в сторону, на крепкий лёд, и вдруг слышит искажённый до неузнаваемости голос — почти мычание — Дивинова. Коленька догадывается: Дивинов тонет, провалившись в полынью, и, захлёбываясь, силится крикнуть о помощи. Но сквозь догадку мелькает мысль, даже не мысль, а возможность мысли: ведь я мог и не услышать? И в самом деле, мог ведь Коленька Хохлов не услышать страшного мычания Дивинова! Все сильнее овладевает Коленькой ощущение невесомости и полёта, похожее на сон. Не оглянувшись, Коленька бежит, уторопляя шаги, вдогонку далеко ушедшей вперёд белой цепи курсантов. Предсмертный дивиновский крик удержался в ушах; Коленька бежит от него, не чувствуя своих движений, леденящий призрак сна, пронизанный криком смерти, сопутствует ему. Ускоряя полет, Коленька молит о забытьи, о безмолвии настоящего сна, который нисходит к человеку неслышно и просто с гор, с холмов, как Христос в картине Иванова…

Цепь незамеченной минует форты и с криком «ура» врывается в кронштадтские улицы. Крики больно бьют о стекло. Коленька закрывает глаза. Орудийная, пулемётная, ружейная пальба теперь повсюду. В хрустале играет мартовское утро. С браунингом в руке Коленька недоуменно стоит у забора, читая приклеенный к нему газетный лист:

«СПАСИБО!

Неизвестной гражданкой было предоставлено 2 фунта конины в распоряжение Ревтройки Мор. Отр. Пер. Б. ф. Моряки приносят сердечную благодарность сознательной гражданке. Каждому из нас видно, что великолепная незнакомка разделила с моряками столь драгоценный лакомый кусок. Пусть же партия предателей и лжецов трепещет перед единою братской семьёй Кронштадта!»

Уличные бои развиваются. Жёлтый дым заволакивает людей и дома, жёлтый дым грохочет, наполненный голосами… Искусствоведы в молчании перелистывают страницы книг, отражаясь в стёклах ясеневых шкафов гравюрного кабинета. Сторож дремотно проходит по залам. В комнате, проникнутой тишиной и утренним светом, на плюшевом диванчике сидит, улыбаясь, девушка; проношенные ботики оставляют на полу влажные следы растаявшего снега; она, вероятно, пришла на свидание, она улыбается своим мыслям в тишине светлой музейной залы. Согнувшиеся над рекой, застывшей навсегда в зелёным, синем, лиловом волнении, рабы поворачивают головы в сторону далёких холмов, с которых, как умиротворяющий сон, спускается маленькая человеческая фигурка. Синее, нежное небо, прохлада кущ, фисташковые складки одежд. Девушка в ботиках смотрит на немощное тело старца; перед ней, заслонив на мгновенье картину, проходит ранний, застенчивый посетитель, держа картуз красной дырявой варежкой и стараясь ступать как можно бесшумнее… Нуся Струкова, истерзанная любовниками, просыпается с болью в висках — кровать, измятая, как старость. Газеты кричат о победе: примёрзший волосами и ладонью правой руки ко льду, Юрик Дивинов выиграл своё пари.

С горстью беглецов — главарей восстания и военных инженеров — отступает к финскому берегу конструктор Гук.