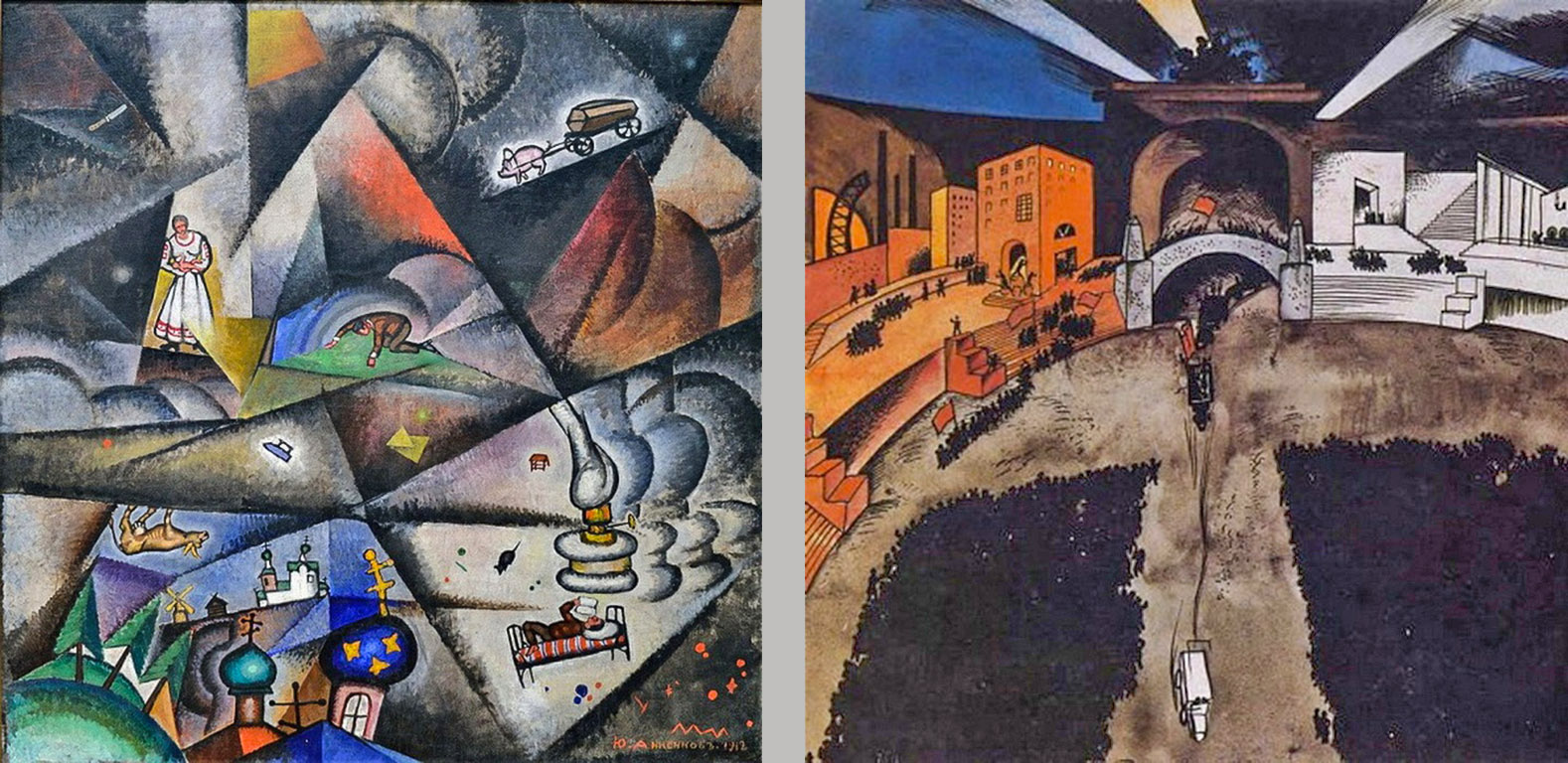

Мечты провинциала. Эскиз оформления Дворцовой площади в Петрограде. Штурм Зимнего дворца. 1920 г.

Повесть о пустяках

Глава 2

10

Коленька развивал энергию чрезвычайную. В самые первые дни после переворота он отправился в Зимний дворец объявить себя сторонником советской власти и сразу же получил комиссарский пост. Растерянный, еще не нашедший свой стиль, народный комиссар просвещения, сжимая Коленькину руку, говорил ему:

– Побольше декретов, товарищ! Декреты, декреты! Советская власть не продержится долго, она кратковременна. Но по нашим декретам народ узнает впоследствии, что собирались дать ему большевики.

Коленька реформировал Академию Художеств. Выселял профессоров из насиженных казенных квартир, распределяя их между сторожами, истопниками и курьерами; отменил экзамены и образовательный ценз для поступления в ученики; уничтожил батальный класс и открыл в нем производственную мастерскую революционных плакатов. Ожиревший натурщик Прохор был введен в Совет Профессоров с правом решающего голоса; от учеников послали туда же коммунистку Аусем, самую грязную и растрепанную из всего состава учащихся Академии, и, кроме того, пополнили Совет представителем от рабочих Путиловского завода, представителем красноармейской секции Петербургского Совета Депутатов и представителем профессионального союза строительных и малярных рабочих. Союз Деятелей Искусства, созданный при Временном правительстве и председательствующий надменным, знаменитым и престарелым поэтом, был лишен помещения и канцелярских принадлежностей; дооктябрьский старостат Академии Коленька раскассировал после первых же выступлений этого старостата при новой власти… Свободный, ничем не ограниченный доступ в Академию для каждого желающего привел к тому, что на одном из общих собраний группа рабочей молодежи, неожиданно явившаяся на собрание и поддержанная сторожами и натурщиками, большинством своих голосов избрала Коленьку профессором по основному классу живописи. В таком составе обновленный Совет Академии – в круглом конференц-зале – единогласно и при общих аплодисментах выдвинул Коленьку на пост непременного секретаря; комендантом здания и заведующим материальной и хозяйственной частью Академии – тоже под аплодисменты – назначил натурщика Прохора, а во главе культурно-просветительной и клубно-общественной секции поставил коммунистку Аусем. Коленька, Аусем и Прохор (Коленька – председатель, Аусем – секретарь, Прохор-завхоз и казначей) представляли собой Исполнительный Комитет, облеченный всей полнотой власти по управлению делами Академии и уполномоченный по выработке новой учебной и производственной программы. Эта последняя задача, однако, постоянно отодвигалась на второй план ввиду многочисленных и всегда неотложных требований каждого дня.

В первые месяцы своей деятельности Коленька разъезжал по городу в дворцовом экипаже, запряженном парой лошадей из императорских конюшен, но к апрелю в его распоряжении сверх того находилась уже целая автобаза: личная машина Николая Хохлова, еще одна легковая машина, два грузовика и мотоциклетка. Производственные плакатные мастерские были завалены работой и распространились из бывшего батального класса на целый ряд других помещений. Пришлось организовать подсобные столярно-плотничные, а заодно и швейные мастерские, отвести комнаты для комиссии по приему заказов, для «девизной комиссии», для службы связей… Наиболее подходящим и созвучным эпохе деятелем Академии оказался представитель профсоюза строительных и малярных рабочих. Коленька метался на своей машине по городу – из Смольного в отдел управления Петросовета, оттуда – к Нарвским воротам, от Нарвских ворот к Московской заставе, совсем как Антонов-Овсеенко в октябре. Стоял веселый прохладный апрель, приближались белые ночи.

11

Веселый, довольный и слегка утомленный собственной энергией, Коленька сидит в мягком кресле, в квартире на Фурштадской. Дэви Шапкин, так и не вернувшийся в Бобруйск, расположился с ногами на диване, надвинув папаху на уши. Шапкину поручено «музыкальное оформление» первомайских шествий. Серый полумрак затянувшегося весеннего вечера заволакивает комнату.

Шапкин: Скажите, пожалуйста, в Библии сказано что-нибудь вроде: тощая корова пожрала толстую, или наоборот? Если наоборот, то это даже не газетный случай, а так себе – банальность, сплошная «Травиата». Если не наоборот, то это Дэви Шапкин пожрал Глазунова. Дэви Шапкин – тощий тапер, Глазунов – толстый ректор консерватории. При этом – оба с абсолютным слухом. Этот рыжий тип три раза гонял меня с экзамена, ну так теперь я ему напхаю гвоздей в мошонку. Прогресс состоит в конкуренции, я тебя спрашиваю, или нет? Вчера Дэви Шапкин не дал слова этому симфонисту, сегодня я сокращу ему паек, а завтра он будет махать палочкой на Гороховой!

Коленька: Послушай, Шапкин, ты просто местечковый прохвост. Таких, как ты, нужно травить, пока не выведутся.

Шапкин: Твоих кацапских борзых не хватит.

Коленька: Борзые тут ни при чем: травить персидским порошком. Ты не находишь?

Шапкин: Не нахожу. А впрочем, за что, скажите, пожалуйста?

Коленька: Сними папаху, грязная сволочь!

Шапкин: Папаху снял. Дальше что?

Коленька: Теперь посмотрим, как ты будешь строить консерваторию без симфониста. Строитель Сольнес.

Шапкин: А ты как твою Академию строишь? Сфинксов еще не повернул задами навстречу?

Коленька: Мне, по крайней мере, смешно от всей этой волынки, а ты зол на весь мир. Я разрушаю ненужный хлам. Ломка. Пафос. Раз – и на матрас!

Шапкин: Он разрушает! Таких дворянчиков, как ты, вместе с матрасами – в прорубь! Нет, посмотрите, какой Герострат! Академия ему уже не нужна. А когда тебя три года подряд гнали с экзаменов паршивой метлой – Академия тебе была нужна? Ты Академии дальше клозета не нюхал, а теперь, скажите, пожалуйста, – профессор! Матрасник ты, а не профессор. Дэви Шапкин хочет строить. У Дэви Шапкина есть бог… с маленькой буквы. Хотя он и пишется с болышой. Прежде у меня был бог – Рихард Штраус, потом – Изочка Блюм, а теперь у меня бог – товарищ Григорий Зиновьев. Это же религия! А у тебя, я спрашиваю, в каком месте бог? Мотьку Шевыреву – на матрас, Изочку Блюмна матрас (такое разочарование!), вонючую твою Аусем – на матрас, Академию на матрас. Красивый, я вам скажу, бог у этих кацапских дворянчиков!

Дэви Шапкин яростно надевает папаху.

Коленька: Скифский бог. Левоэсеровский. Вроде Маруси Спиридоновой, только веселей. Он разрушает, потому что ему весело. Так сказать, скифский восторг. Блок. Иванов-Разумник.

Шапкин: А я разрушаю потому, что у меня в глазах жидовская грусть. Бялик. Стеклов-Нахамкес. Вообще – никакой разницы. Будем строить – поговорим на построечках. Уй, как Шапкин будет смеяться! Держите меня заранее! Я уже смеюсь á priori. Анекдот, а не разговор!

Коленька срывает с Дэвиной головы папаху, кладет на кресло и садится на нее. Общая часть беседы закончена. Начинается разговор деловой.

– Придумал замечательную музычку для процессий, – говорит Шапкин, – сперва «Интернационал», потом «Интернационал», потом опять «Интернационал». Раз «Интернационал», два «Интернационал», три, пять, десять раз «Интернационал». Такую пикантную музыку надо внедрять в широкие массы… Не нравится? Бедно? Однообразно? А ты что сделал? На дворцах написал «Война дворцам», на домах – «Война дворцам», на знаменах – «Война дворцам», на вагонах «Война дворцам», на твоей ж… «Война дворцам», на моей ж… «Война дворцам»… Это же и есть агитация!

12

По весне Иван Павлович Хохлов затомился, стал нервничать и проявлять нетерпеливость. Дело было не в картофельных очистках, жаренных на кокосовом масле с сахарином, не в желудевой настойке, сменившей последние запасы настоящего кофе мокка, не в селедочных хвостах, подававшихся к столу вместо соли, не в этом грустном и все же патетическом меню революции; не в отсутствии топлива, не в том, что электричество отпускали всего на два часа в день, и даже не в молчаливой мольбе Татьяны Петровны, замученной очередями, непривычным физическим трудом и слухами. Ведь с наступлением весны и близостью лета материальные бедствия значительно уменьшались: из пригородных деревень понавезли в Петербург овощей, и, кроме того, Хохловы арендовали на кооперативных началах с другими жильцами своего дома большой огород на Крестовском острове, посадили картошку, турнепс и морковь-каротель. Акционерное общество, в котором директорствовал Иван Павлович, как-то само собой превратилось в пустоту. Иван Павлович остался не у дел. Он ежедневно проводил несколько часов на огороде, окапывая грядки и выпалывая сорную траву. Для охраны огорода от расхищения кооператоры наняли (по рекомендации Ивана Павловича) за небольшой процент с урожая бывшего студента Вовку ночным сторожем. Вовка, перешагнувший к этому году за сорок лет, поселился в небольшой купальной будке на краю огорода и поставил в ней железную печурку-буржуйку, которую, впрочем, ни разу не затопив ввиду весенней погоды, вскоре продал одному из огородных кооператоров за дополнительный процент с картофельного урожая. На ночь Вовка раскладывал походную койку, вешал на шею детский свисток с переливами, клал под койку свою студенческую шпагу и ложился читать при свете ночника романы Боборыкина, прикрыв ноги старой клеенчатой скатертью – на случай дождя, – так как от колен и ниже они не умещались в купальной будке и высовывались наружу.

При создавшихся условиях Вовка считал себя вполне обеспеченным человеком, материально и духовно, тем более что романов Боборыкина имелось еще несметное количество и за ними мерещились Потапенко и Иероним Ясинский, а исторические события и вся революция с вытекающими из нее последствиями не представляли для Вовки никакой загадки – все объяснялось биографическим недоразумением в семействе Ленина: не того брата повесили. Когда все кажется простым и ясным, когда нет мучительных недоумений, жизнь может быть прекрасной и легкой даже в купальной будке, с высунутыми наружу ногами: Диоген довольствовался бочкой.

3-го марта Россия окончательно вонзила штыки в землю и через Брест-Литовск вышла из мировой войны. Офицеры формировали белые отряды, солдаты неудержимо откатывались с фронтов в глубь бушевавшей страны. Солдаты несли в свои деревни, в города и села беспризорные пулеметы, ручные гранаты, винтовки, голодные рты, босые ноги, вшивые, тифозные шинели, жгли помещичьи усадьбы, выжигали дворянские гнезда, грабили лавки, склады, лабазы, били скот.

Кроме картошки, турнепса и каротели, Иван Павлович еще взращивал лук на подоконнике своей квартиры на Фурштадской – в самодельных узеньких ящиках. Таким образом, продовольственный вопрос не особенно беспокоил Хохлова. Проблема отопления и освещения разрешалась сама собой с наступлением тепла и белых петербургских ночей. Вообще, несмотря на свой возраст, Иван Павлович с презрением относился к материальным лишениям, справедливо и с большой долей выносливости утверждая, что не одним хлебом сыт человек. Что же касается до комиссарской деятельности Коленьки, то ведь Иван Павлович всегда оставался сторонником полной независимости убеждений и в те редкие часы, которые Коленька проводил на Фурштатской, Иван Павлович непременно вступал с ним в ожесточенные споры для того только, чтобы этим подчеркнуть демократический принцип свободного обмена мнений.

Однако огорчения Ивана Павловича все возрастали. Он искал в Коленьке и не мог найти развития или хотя бы слабого отражения того идеализма, которым была напоена собственная его, Ивана Павловича, молодость. Он присматривался к новым людям, которые теперь Коленьку окружали. В его приятелях Иван Павлович хотел увидеть пылких депутатов Конвента и патриотов Великой Французской революции или самоотверженных, спокойно шедших на виселицу героев русского народничества. Но из-под папахи Дэви Шапкина глядело окаймленное жеманными бачками ничем не замечательное лицо с маленькими грустными глазами. В памяти Ивана Павловича с юных лет хранились далекие образы Перовской и Веры Фигнер – ни одной их черты не унаследовала неряшливая Аусем, приносившая с собой на Фурштадскую запах несвежего белья, неряшливо бросавшая злые и плоские фразы, неряшливо оказавшаяся Коленьке – без уюта, без нежности, без стыдливости. Идеалы и чувства, руководившие поколением Ивана Павловича, оставались без преемственности и были чужды поколению Коленьки: особенно, рассудочно оно делало какое-то непонятное и даже враждебное Ивану Павловичу практическое дело.

Зелененькие стебельки лука тянулись из самодельных ящиков. Парадный ход был на неопределенное время задвинут комодом. Кухарка Настя уехала к себе в Струги-Белая. Горничная Поля учинила скандал и долго кричала на Татьяну Петровну.

– Несмотря, что ваш сын в комиссарах и спит со мной как товарищ, – кричала Поля, – я отнюдь не приказана быть на буржуйских побегушках! Я и без вас управлюсь, на мой век комиссаров хватит, хохолок у меня не хуже господского!

Откричав, горничная Поля уехала с Фурштадской, захватив в своем сундуке несколько хохловских простынь, наволок и полотенец, три женские рубахи и две ложки из юбилейного серебра. По черной лестнице Ивану Павловичу приходилось теперь на собственных плечах носить дрова. Товарищи Ивана Павловича по кадетской партии открыто поддерживали белое движение, перебравшись на Украйну, в Крым, на Дон, на Кубань, образовывали правительства – краевые и центральные, призывали варягов – немцев, чехов, французов, румын, англичан. Петербургские улицы покрылись комиссионными лавками, где торговали миногами, царскими рублями, набалдашниками с тросточек, подержанными корсетами, поваренными книгами и малороссийским салом. В комиссионных лавках за сало платили керенками, отрывая их на аршины, на вольном рынке за два фунта сала можно было купить золотые часы Мозера или жену присяжного поверенного. Татьяна Петровна сердилась на Ивана Павловича за то, что он забывает, вставая изза стола, сложить свою салфетку. Иван Павлович удивленно смотрел на жену и молча складывал салфетку. Татьяна Петровна возмущалась, вырывала салфетку и свертывала ее по-своему. Борьба с контрреволюцией развивалась. Кровью расстрелянных можно было перекрасить десятки Невских проспектов и Тверских улиц. Хохловский дворник Донат, заделавшийся мешочником, приносил на Фурштадскую продукты питания: гречневую крупу, баранью ногу, лошадиный язык.

– Ну, как дела? – спрашивал Хохлов.

– Жрать да родить – нельзя погодить. Дела – террор, – отвечал Донат.

Александр Блок написал «Двенадцать». Германская армия агонизировала на французской земле. Людендорф в последнем усилии рвался на Париж, сдавив самого себя между Реймсом и Суассоном. Клемансо и Ллойд-Жорж кричали Вильсону о помощи. Сотни тысяч американских солдат переплывали океан. Иван Павлович ходил в казначейство, предъявил ключ от сейфа и чековую книжку и просил выдать ему его ценности и деньги, находившиеся в одном из национализированных банков. Молодой человек в военном кителе и полосатых брюках, принимавший Ивана Павловича, взял ключ и чековую книжку, но выдать что-либо наотрез отказался. Иван Павлович стал доказывать, что все его имущество нажито личным трудом, что он не эксплуататор и не рантье, а такой же трудящийся, как и его собеседник. Молодой человек, сначала любезно слушавший Хохлова, вдруг побагровел с лица, поднес к носу Ивана Павловича кукиш и велел часовому проводить Ивана Павловича к двери.

– Мой ключ, – сказал Хохлов.

– Будьте благодарны, что получаете вот это, – буркнул молодой человек, передавая Ивану Павловичу пропуск на выход из казначейства.

История с салфеткой, с небольшими видоизменениями, повторялась дома ежедневно. Желтый сырой туман, окрашенный в красное, опускался над Петербургом…

13

Длиннокудрый и модный когда-то поэт, воспевавший солнце, высокие башни, любовь и дерзость, выпустил книжку гражданской лирики; в этой книжке, за двенадцать лет до 18-го года (поэт именно тогда был на вершине своей славы), он писал:

…Кто начал царствовать Ходынкой,

Тот кончит, став на эшафот.

Ходынка здесь, конечно, ни при чем, Ходынка – несчастный случай. Стихи были плохи, очень плохи, но поэт (не астролог, не профессиональный составитель гороскопов, не гадалка на картах и на кофейной гуще, не зеленый попугайчик шарманщика, вынимающий горбатым клювом листок с предсказанием, а поэт, длиннокудрый поэт) оказался провидцем.

Такого-то числа, такого-то месяца 1918 года в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома, из револьверов – в упор – перестреляли царскую семью. Как и всякое убийство, эта новая кровь не имеет оправдания, хотя Яков Михайлович Свердлов, первый президент российской социалистической федеративной советской республики, человек в пенсне и с лицом Гаршина, скрепил и узаконил Екатеринбургское дело. Еще одним императором и одной крохотной щепоткой людей – стало меньше на земном шаре. Оценивать как-либо иначе это происшествие – бессмысленно и неинтересно. Мир не содрогнулся и даже не вздрогнул. Энциклопедические словари обогатились новой исторической справкой. В мечтах о средневековье стали плодиться неудачливые самозванцы. Появились несколько книжонок, написанных очевидцами, и два-три романа. Это всё. Миллионы убийств – японская война (и Котик Винтиков!), 1905-ый год, мировая война 14-го года – миллионы убийств, узаконенных и освященных, и рядом-неполный десяток трупов: пустяки, пустяки… Екатеринбургские убийцы в меру, отпущенную им средой и историей, – культурны, добродушны, добросовестны по отношению к своему долгу, – люди как люди, посредственные люди, равные тому венценосцу, с которым отныне навсегда сочетались их имена.

Мир не содрогнулся, Россия – дворянская ли, крестьянская ли – не вскрикнула от боли, не отозвалась стоном колоколов в перепуганных насмерть церквях: она прочитала газеты, посудачила и перешла к очередным делам. Плещут по ветру красные флаги. Горький занимается улучшением быта ученых. Сыпняк и холера готовят опустошительные свои прогулки.

Не пейте сырой воды!

Не пейте сырой воды!!

Не пейте сырой воды!!!

Но кипятить воду становится все труднее. Петербург пуст и холоден. В пустой и холодной квартире на Казанской бродит по комнатам Семка Розенблат, оценивая положение. Семка Розенблат усвоил две истины:

Возврата к прежнему не бывает.

Наиболее прочное личное благо строится на основе блага общего.

Оценивая положение в свете таких истин, он подстегивает творческую свою мысль, обедая раз в неделю, но не теряя надежды сытно закусить в будущем.

14

18-го февраля 1918 года немцы начинают двигаться по Украине, а румыны пытаются захватить Одессу. Одесская Красная Гвардия наносит румынам поражение у Рыбницы. Однако продвижение немецких регулярных войск вытесняет красных, и 6-го апреля немцы занимают Харьков и потом двигаются к Таганрогу, Ростову и ст. Миллерово. При поддержке немцев вспыхивает на Дону белое восстание, и после упорных боев к 18 июня красные войска покидают Дон, прорвавшись к Царицыну. При той же немецкой поддержке красные были вытеснены из Северного Кавказа и Кубани. 15-ro августа съезд большого войскового круга на Дону поручил генералу Краснову выйти за пределы Донской области. Белые перешли в наступление. Советы спешно создают Южный фронт в составе 4-х армий.

В том же году, на востоке России, когда Красная Армия еще только начинала организовываться, чехи захватили 10-ro июня Сызрань, 12-ro – Бугульму, 15-го – Уфу, 20-го – Тюмень, 25-го – Екатеринбург, 9-го августа-Казань. 8-го сентября части Восточного фронта Красной Армии переходят в наступление. Маневрируя тремя армиями, красные занимают 10-го сентября Казань, 16-ro сентября – Симбирск, 3-го октября – Сызрань, 7-гo – Самару, 16-го – Бугульму. Противник делает диверсию на севере и овладевает Пермью. Красные части вновь переходят в наступление, продвигаясь на Уфу и Оренбург.

Наконец, на Севере 6-ro июля 1918 года англичане захватили Мурманск сборными союзническими отрядами. 1-ro августа ими была занята станция Сорока, 2-го августа захвачен Архангельск и 3-го – Онега. В конце июля Советами был налажен Северный фронт, составленный из 6-ой и 7-ой армий. Основной задачей союзников было пробиться на Петербург, Вологду и Вятку, но красные части успели занять среди лесов и болот, а также по железным дорогам позиции и вести борьбу с противником, нанося ему то здесь, то там удары. В октябре англо-американские части были разбиты на Северной Двине…

Украина встретила Хохловых белым хлебом, шумными ресторанами, биржевой горячкой, офицерскими погонами, свитками самостийников и немецкой речью. На рынках тянулся ряды французских булок, горячих и поджаристых: желтеющий, коричневатый гребень. По соседству – ситники, караваи ржаного хлеба, мешки крупчатки, манной, риса, макарон, кудрявой вермишели; пирамиды сыров, бочки масла; шпик, творог и сметана; возы кукурузы, лотки какао, шоколада и разных сладостей; озера молока и сливок, крынки с варенцом и простоквашей; батальоны сахарных голов в синих мундирах; пироги с яблоками, с рисом-яйцами, с мясом; окорока и колбасы, копченые, вареные, с чесноком; гуси, утки, куры, поросята – живые, битые и уже изготовленные; пулярды, налитые янтарными сгустками; пирожное, печенье, бисквиты…

Добровольцы, безусые мальчики-гимназисты, семинаристы, студентики, – увлеченные неясной мечтой о России, их муками, их ранами возрожденной из пепла и возвеличенной, дарили ей свои жизни, истекали кровью в боях, погибали на лазаретных койках в тифозном бреду, с тоской вспоминая папу и маму, сестру и невесту, голубей в голубятне, лиловую фуксию, скамейку под липой, «Энциклопедию» Петражицкого и многое другое, что было покинуто во имя России, которая им, этим мальчикам, еще ничего не успела дать, кроме «Энциклопедии», скамейки под липой и турманов в голубятне, но которая уже отнимала у них жизнь.

В тылу росли распри. Правительства сменялись одно за другим. Демократические группы созывали съезды и совещания, выносили решения и устраивали банкеты, полагая, что таким образом утверждается парламентарный режим. Правые требовали безоговорочного возврата к старому порядку, восстановления династии, привилегий, городовых и околодочных. Обыватели ели пироги, кутили в ресторанах, прислушивались к слухам и спекулировали. Военное командование в лице своих штабов и прочих тыловых учреждений презирало гражданскую власть и через ее голову боролось с внутренним врагом – жидами и коммунистами.

15

Татьяна Петровна как-то сразу успокоилась, поселившись с мужем в квартире одного из его сослуживцев и увидя белые хлеба. По утрам Татьяна Петровна пила горячий кофе со сливками, с маковым подковками, с маслом; днем ходила на рынок, вечером в семейном кругу рассказывала об ужасах советской жизни. Иван Павлович ни булок, ни рынков почти не заметил. По ночам, в мягких туфлях, он долго ходил по комнате, останавливался перед кроватью, смотрел на свою спящую жену и снова принимался шагать из угла в угол. Иногда он начинал разговаривать с самим собой. Разводя руки в стороны, Иван Павлович произносил вслух отрывочные фразы вроде: «да, да, так-с» или как хотите, «как хотите, господа». Через месяц Иван Павлович выступил с речью на съезде земских и городских деятелей, в театре Городской Оперетты. Вот что сказал Иван Павлович Хохлов:

– Я – старый интеллигент, старый демократ и конституционалист. Мои политические убеждения известны большинству лиц, сидящих за этим столом (Иван Павлович оглянулся на длинный, покрытый зеленым сукном стол президиума, поставленный на сцене около самой рампы; сцена была полуосвещена, декорации изображали павильон из «Графа Люксембурга», украшенный розовыми амурами и гирляндами сердец, нанизанных на голубые ленты. Вокруг стола сидели члены президиума съезда, многие из которых были знакомы Ивану Павловичу по Петербургу, по Москве, по крупным провинциальным центрам. Иван Павлович был уважаем как общественный деятель и как глава крупного коммерческого предприятия, и его появление на съезде было встречено приветствием). Но политики я касаться не стану. Я хочу говорить о роли интеллигенции в наше удивительное время, хотя, в сущности, роли ей никакой и не досталось. (Шепот в зале, возгласы удивления, аплодисментов). Что представляла собой и чему служила российская интеллигенция? Мы знаем: она была носительницей нашей культуры, источником гуманитарных идей, была учителем народа, его совестью, воплощала творческую мощь его духа. Хорошо ли, с честью ли выполнила она свою миссию? Будем оптимистами и ответим утвердительно (аплодисменты). Но вот пришла революция, и логикой вещей мы оказались за бортом… Не перебивайте меня, пожалуйста. То, о чем я говорю, продумано и выстрадано мной до последней точки. Все, родившееся в этом мире, достигает однажды своего расцвета, потом стареет и, наконец, исчезает вовсе. Идеи декабристов, идеи Радищева, высокие идеалы нашей интеллигенции – они подвержены тем же законам. Вы видели старух, красящих свои физиономии, уже подобные маскам? Видели стариков с накладными шевелюрами? Я не хотел бы быть на их месте: они смешны. Но, может быть, когда-то и они были сильны и прекрасны… Так вот, интеллигенция сейчас – под угрозой оказаться в таком положении. Мы жили в сфере отвлеченных идей. Политическую действительность мы всегда склонны были театрализировать. Мы играли в бирюльки, сами не замечая того. Даже жалкую бумажку манифеста, даже связанную по рукам и ногам Государственную Думу мы принимали всерьез! Так – папиросную коробку, поставленную на пустые катушки из-под ниток, дети принимают за всамделишную карету. Ни разгон Думы справа, ни разгон Учредительного Собрания слева ничему нас не научили. Теперь, в самом пекле гражданской войны, мы болтаемся под ногами у двух заклятых врагов, мешаем и тому и другому, кликушествуем, истерически взываем к отвлеченности, а нас толкают со всех сторон, потому что мы никому не нужны. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти (взрыв протестов). Погодите, пожалуйста! Я не хочу сказать, что мы были маврами, но уж так говорится, а из песни слова не выкинешь (смех). Кому нужны сейчас наша честность, наша мораль, широта наших взглядов, наша терпимость, наши понятия о праве, о свободе, о духовности? Это было необходимо в свое время и, возможно, потребуется еще когда-нибудь, лет через 200–300. Но сейчас все наши аксиомы ставятся вверх ногами, и мы даже не в состоянии определить – хорошо это или плохо. Мы просто состарились, но все еще пытаемся воздействовать приемами нашей молодости. Мы должны отойти в сторонку и сказать: да свершится суд Божий, или, вернее, суд истории, каковы бы ни были последствия этого непостижимого суда. Мы должны найти в себе мужество признаться в нашем несуществовании. Каждый из нас может по-своему истолковать и совершить переход в небытие – из всех дел это наиболее легкое (возглас с мест: «Скатертью дорога»). Но если мы этого не сделаем, то через пять лет над нами будет смеяться – нет – ржать – весь мир, от Ленина до Клемансо и до любого здравомыслящего американца.

Иван Павлович снял свою шляпу с выступа кулисы и, медленно спустившись по сходням со сцены Городской Оперетты, направился к выходу через зрительный зал. Свист и крики негодования проводили его до дверей.

……………………………………………………………………

В просторной петербургской квартире на Фурштадской старая нянька Афимья, обойдя опустевшие комнаты, сказала Коленьке:

– Дом вести – не хвостом трясти. Ужо наладим хозяйству.

И перекрестилась.

16

Появляется Муха Бенгальцева. Она входит неомраченной походкой, слегка поводя плечами. Волосы крашены рыжей хной и взбиты чубом на лбу. Бедра и ноги у Мухи стройны и привлекательны, коленки розовы и чуть-чуть шероховаты от петербургских морозов. Чулки заметно подштопаны, но ведь время такое, что ничего не поделаешь. Муха Бенгальцева танцует танец апашей в «Pavillon de Paris» на Садовой улице. Ее партнер – товарищ Делямур, француз, не говорящий по-французский, по паспорту – Прокофий Сименюк, единственный в Петербурге человек, носящий белые гетры. Когда Муха перегибается на его руках, закидывая ногу и открывая розовое кружево тоже сильно подштопанных панталон, – зрители замирают. В кулисах толпятся «друзья театра» – молодые люди в козьих тулупах, в кожаных куртках, в валенках, в полувоенных обмотках. Вокруг театра кишат папиросники, у подъезда дежурят лихачи, на улице – бесфонарная тьма, глухая, черная, преступная. Зрители расходятся из театра кучками, вызывая у подъезда попутчиков: возвращаться домой в одиночку решаются очень немногие. Повернешь из театра направо – у Марсова поля – первая разбойничья застава, на набережной Фонтанки, у Инженерного замка – другая, за Соляным городком – третья. Выйдешь налево, пересечешь Невский проспект – за Гостиным Двором – опять застава, Сенной рынок непроходим на несколько кварталов. У Делямура в кармане полувоенной шинели – медный пестик от ступки. В черной мгле ничего не видно, только плавают светлые пятна гетр…

Глаза у Мухи узкие, черно-зеленые, ресницы проклеены черной тушью. Полные губы алы и прекрасны. Мухе Бенгальцевой свойственны две особенности: дальтонизм и клептомания. Некоторые психологи даже пытались обьяснить ее клептоманию – дальтонизмом.

Муха Бенгальцева говорит Коленьке:

– Мой муж – чекист и непроходимая сволочь из прапоров. Плюнуть и растереть.

– Плюньте и разотрите, – советует Коленька.

Черный мороз покрывает инеем брови, ресницы, колет в ноздрях льдинками, опаляет лицо. Ночная улица пуста и безмолвна. На перекрестке, справа и слева, крадутся, приближаясь, скрипы шагов. Одной рукой Коленька придерживает Муху за локоть, другой вынимает из полушубка наган и разряжает его в воздух. Шаги разбегаются в разные стороны.

– Легко сказать – плюньте, – продолжает Муха. – Мужчина обязателен. Вы не получаете чекистского пайка? Жратва, духи, пудра. Кооператив на Гороховой – не жук наплакал… Впрочем, дело не в том. Все равно живем на кухне. Репетировать приходится чуть ли не на плите, притом в валенках. Но и не в этом суть. Делямусик – душка, но Делямусик – непроходимый кот. Если я ему в 6 не отдамся – крышка: вечером он не танцует. Или уронит на сцене. А партнер обязателен. Не правда ли, он элегантен? В Балтфлоте его обожают. Вообще Делямусик – светлый луч в темном царстве, если бы не очень бил. Впрочем, черт с ним, синяки подгримировать можно.

Они огибают решетку Летнего сада. От мороза в саду разрываются хлопушки. Муха останавливается и, обернувшись к Коленьке, шепчет:

– Впрочем, и ты – непроходимая дрянь.

Муха целует Коленьку в губы, нежно и долго, так долго, что от близкого дыхания оттаивают льдинки в ноздрях. Коленька снова, за спиной Мухи, стреляет в черное небо.

– Сумасшедший! – вскрикивает Муха и еще крепче прижимается к Коленьке.

– Салют в честь нашей любви, – говорит он.

В кухне у Мухи Бенгальцевой, рядом с плитой – турецкая атаманка. На атаманке сидит, поджав ноги, подруга Мухина – Дора из хора. Дора известна огромностью своих глаз и низким мужским голосом. Она поет в театре «Веселой Интермедии» цыганские романсы на гражданские темы.

Глаза у Доры блестят, зрачки расширены до ужаса.

– Вот стерва! Опять нанюхалась, спасть не даст, – возмущается Муха.

Она целует подругу в лоб и говорит Коленьке:

– Мы всегда втроем: с мужем – втроем, с Делямусиком – втроем, с тобой – тоже втроем… Чур! – кричит она Доре. – Сегодня мой день, не смей раздеваться!

Утром Муха потягивается под одеялом, щурит глаза, улыбается и зевает. Кожа порозовела от сна, мускулы размягчились. Муха ленива и безоблачна. Коленька уже растопил плиту. С неизменной красотой падает за окном февральский снег.

На Царицынском и Воронежском направлениях красные перешли в наступление, и в половине февраля отряды белых в этом районе были ликвидированы. На Северном Кавказе Таманский красный отряд с боем прошел 500 верст через белые войска. На Восточном фронте 31-ro декабря красные отбивают Уфу, 22-го января входят в Оренбург, 24-го января занимают Уральск. К концу февраля красные войска выходят на линию Каспийское море – 100 верст западнее Гурьева, 60 верст восточнее Александрова-Гая, 80 верст восточнее Уральска, 100 верст восточнее Оренбурга, 65 верст восточнее Уфы, 80 верст восточнее Бирска, западнее Осы и Чердыни. 19-ro февраля красными был организовал Западный фронт. В его состав вошли 7-ая армия, латвийская и западная. В середине февраля латвийская армия заняла Курляндию, находясь в полуокружении врага. Против красного Западного фронта действовало 48 % тысяч белофиннов, несколько десятков тысяч поляков и германские добровольческие батальоны, в общем финнов, эстонцев, поляков и немцев было около 250 000 человек. На Северном фронте еще в январе англо-американские части были отброшены красными под Шенкурском. В течение февраля успехи красных на севере продолжают развиваться…

Муха Бенгальцева улыбается. Сквозь прищуренные веки кухня, снег за окном, весь мир за снегом, плита и Коленька, застегивающий френч, – кажутся розовыми. «Как хороша жизнь, даже в таком подштопанном виде» хочет сказать Муха, но слова складываются иначе:

– Мужчина обязателен, – произносит она.

Дора из хора не раздевалась с вечера. Она сидит на краю атаманки, веки ее опухли, глаза померкли, волосы не расчесаны. С тоской заламывая руки за голову, Дора поет мужским голосом:

Как эта глубь бездонная,

Как эта ночь туманная,

Сегодня нитью тонкою

Связала нас сама,–

Твои глаза зеленые,

Твои слова обманные

И эта песня звонкая

Свели меня с ума…

– С кем бы спутаться, с кем бы спутаться? – мучительно повторяет она.

– С Ильичом, – говорит Коленька, надевая полушубок.